北京市非京籍快递、外卖从业人员社会融入状况与抑郁症状发生风险的关系

李 卓,张继艳,郑斐然,尹书山,杨映锴,王延涛,罗雅楠

1清华大学社会科学学院,北京,100084;2中央民族大学民族学与社会学学院,北京,100081;3北京大学人口研究所,北京,100871;4北京大学护理学院,北京,100871;5司法部预防犯罪研究所,北京,100871;6北京大学公共卫生学院,北京,100871

随着数字经济发展,快递、外卖从业人员等新就业形态正不断重塑中国经济增长的格局,成为吸纳就业人口的重要渠道。2023年,中华全国总工会发布的《第九次全国职工队伍状况调查报告》显示,目前中国新就业形态从业人数达到8400万[2]。随着快递、外卖从业人员规模日益扩大,在国计民生中的重要性不断凸显,为促进经济发展和方便居民日常生活做出了突出贡献。由于工作模式和职业特征原因,快递、外卖从业人员职业压力大,劳动权益保障存在短板[3],甚至会危及其身心健康。有研究指出,37%的快递从业人员每天会肌肉骨骼疼痛,13%的快递从业人员曾因工作发生交通事故,10%的快递从业人员每周都会感到工作压力[4]。与此同时,快递、外卖从业人员的精神健康问题十分突出,超过30%的快递从业人员被检出抑郁症状[5]。

目前,关于快递、外卖从业人员抑郁等精神健康问题的研究,主要关注工作时间、职业压力等职业因素,以及睡眠质量、生活满意度等个体因素影响。有研究发现,长时工作(周工作时间≥48小时)会增加快递从业人员发生职业紧张和抑郁症状的风险,且周工作时间越长,快递从业人员出现职业紧张和抑郁风险的发生比越高[6]。有研究进一步指出,职业压力是长时工作与快递从业人员抑郁症状风险之间的中介机制[7]。劳动长时间、工作负担过重的现象在快递、外卖从业人员中十分普遍[8],对该群的身心健康构成了较大威胁。也有研究探讨了睡眠时间、睡眠质量与快递、外卖从业人员精神健康之间的关系,发现该群体的睡眠时间不足、睡眠质量较差与焦虑、抑郁等精神健康问题存在显著相关关系[9];此外,有研究发现提高生活满意度和幸福感是降低快递、外卖从业人员抑郁症状风险,提高精神健康水平的可行措施[5]。

针对流动人口的研究表明,抑郁等精神健康问题并不仅是职业因素、个人因素造成的,而与这一群体面临的压力、社会支持以及迁移的意义(对未来的美好憧憬)等一系列因素息息相关[10]。其中,社会融入状况对流动人口精神健康具有较好的保护作用[11],不仅会直接影响精神健康,也会通过归属感、控制力和信任等促进健康水平[12];而社会排斥、社交孤立,会让流动人口面临更多的社会压力,是诱发抑郁的重要因素[13]。快递、外卖从业人员以青壮年农民工为主[14],生活在城市陌生环境中,城市社会对该群体的偏见、歧视甚至污名化,不断消解其社会认同的基础,影响他们的社会融入状况,提高了其抑郁症状风险[15]。但现有研究对快递、外卖从业人员的社会交往、社会融入状况与抑郁症状风险之间关系的关注较少。因此,从社会融入角度研究该群体抑郁症状风险,能弥补目前研究的不足,全面认识与该群体抑郁症状有关的因素,具有一定创新性。

考虑到北京市作为中国的首都和经济中心,快递、外卖行业发展相对成熟,从业人员规模较大。同时,在北京这样的超大城市,对快递、外卖服务需求量巨大,从业人员工作压力大;而北京高昂的住房价格、严格的落户门槛,导致非京籍的快递、外卖从业人员难以获得与户籍人口同等的医疗、社会保障和子女入学等福利待遇[16],进一步加剧了其抑郁等精神健康风险。以北京的快递、外卖从业人员作为研究对象,更具有代表性和典型性。因此,本研究采用问卷调查法,使用社会融入量表、流调中心抑郁水平评定10条目量表等工具,对北京市400名非京籍的快递、外卖从业人员进行问卷调查,了解该群体社会融入状况与抑郁症状发生风险的关系,为促进该群体精神健康提供参考。

1 资料来源与方法

1.1 资料来源

本研究采用随机抽样的方法选取调查对象,于2022年8月15日-9月15日,依托专业调研平台见数Credamo进行网络问卷调查。Credamo平台拥有300多万样本库,并针对各省市主要行业建立了职业样本库,可实现对目标群体的精准调研。平台实行用户实名注册,每位用户仅有一次作答机会,能够有效防止机器作答、重复作答等情况发生,以确保数据的真实性。仅2020年以来,依托Credamo平台收集数据,完成的学位论文以及在国内外期刊发表的论文累计近400篇[17]。该平台收集的数据质量受到广泛认可。在调查正式实施之前,通过职业、户籍等题目对调查对象进行初步筛选,将限定条件设定为“在北京地区从事快递、外卖行业工作,非京籍”条件后,约8000名在Credamo平台注册的快递、外卖从业人员用户符合条件,对应8000个ID数字,平台系统以此为抽样框,不加任何人为因素干涉,从中随机抽取510个ID发放问卷。

由于尚无快递、外卖从业人员精神障碍的流行病学调查,本研究假设快递、外卖从业人员常见精神障碍患病率与已有文献患病率相同(31.78%)[5],允许误差为5%,至少需调查样本量为334人,应答率设置为70%,至少调查477人。本研究实际发放问卷510份,排除量表中反向题目存在逻辑错误、部分题目答案明显脱离实际(如年龄为个位数、月收入为0元等)、填答时间短于10分钟等问题的问卷后,回收400份有效问卷。问卷有效回收率为78.43%,满足研究所需样本量。该调查通过了北京大学生物医学伦理委员会审查批准(批件号为:IRB00001052-22059)。

1.2 研究工具

1.2.1 一般资料问卷。包括性别、年龄、户籍、婚姻状况等人口学特征变量,受教育年限、职业、收入等社会经济地位变量,是否有慢性病、健康自评得分等躯体健康状况,及工作中是否经历不公正待遇,社会歧视等变量。

1.2.2 社会融入量表(community integration measure,CIM)。该量表主要用于测量社区融合程度,或者测量社会归属感和社区独立活动能力[18],共包含10个项目,每个项目1至5分,对应非常不同意至非常同意5种程度。通过加总后求平均值,计算出受访者社会融入状况得分,最低分为1分,最高分为5分,得分越高,表示社会融入状况越好。

1.2.3 流调中心抑郁水平评定10条目量表(center for epidemiological studies depression scale-10,CESD-10)。该量表用于测量受访者过去一周的抑郁症状,共10个项目[19]。每个项目0-3分,对应4种不同的频率程度,第5题、第8题反向计分。CESD-10得分越高表示抑郁程度越高,总分在10分及以上代表存在高抑郁风险[20]。

1.3 研究假设

针对其他群体抑郁及影响因素的研究发现,社会融入能降低抑郁风险[21],因此本研究提出假设1:快递、外卖从业人员社会融入状况越好,抑郁症状发生风险越低。

不公正待遇、歧视经历、健康问题也会提高抑郁症患病风险[22-24],因此本研究提出假设2:不公正待遇(假设2-1)、社会歧视(假设2-2)、躯体健康(假设2-3),对快递、外卖从业人员的社会融入状况与抑郁症状发生风险的关系有影响。调整这些变量后,社会融入状况与抑郁症状发生风险关系强度会减弱。

1.4 统计学方法

进入分析的400个样本,本文涉及的变量不存在缺失值。其中,性别、户籍、婚姻状况、有无慢性病、是否经历不公正待遇是分类变量,描述性分析报告频数和百分比,回归分析中作为虚拟变量使用。年龄、受教育年限、收入、健康自评得分和社会歧视是连续变量,描述性分析报告均值,除收入外其他变量基本符合正态分布,收入做对数转换后放入模型。由于因变量是二分类变量,本文采用二元logistic回归模型,分析快递、外卖从业人员社会融入状况与抑郁症状风险的关系。统计分析使用的软件为Stata 15.0SE版。

2 结果

2.1 调查对象基本情况

400名调查对象中,男性243人(60.75%),女性157人(39.25%);平均年龄31.81岁,最小年龄22岁,最大年龄49岁;农业户籍189人(47.25%),非农户籍211人(52.75%);有配偶306人(76.50%),没有配偶94人(23.50%);快递从业人员199人(49.75%),外卖从业人员201人(50.25%);平均收入6788.26元/月,最低收入2000元/月,最高收入11000元/月;平均受教育年限14.69年,最低受教育年限6年,最高受教育年限19年。其中,根据流调中心抑郁水平评定10条目量表测量,30.75%(113人)的调查对象CESD-10得分在10分及以上,有抑郁症状发生风险。

2.2 不同特征快递、外卖从业人员抑郁症状发生风险情况

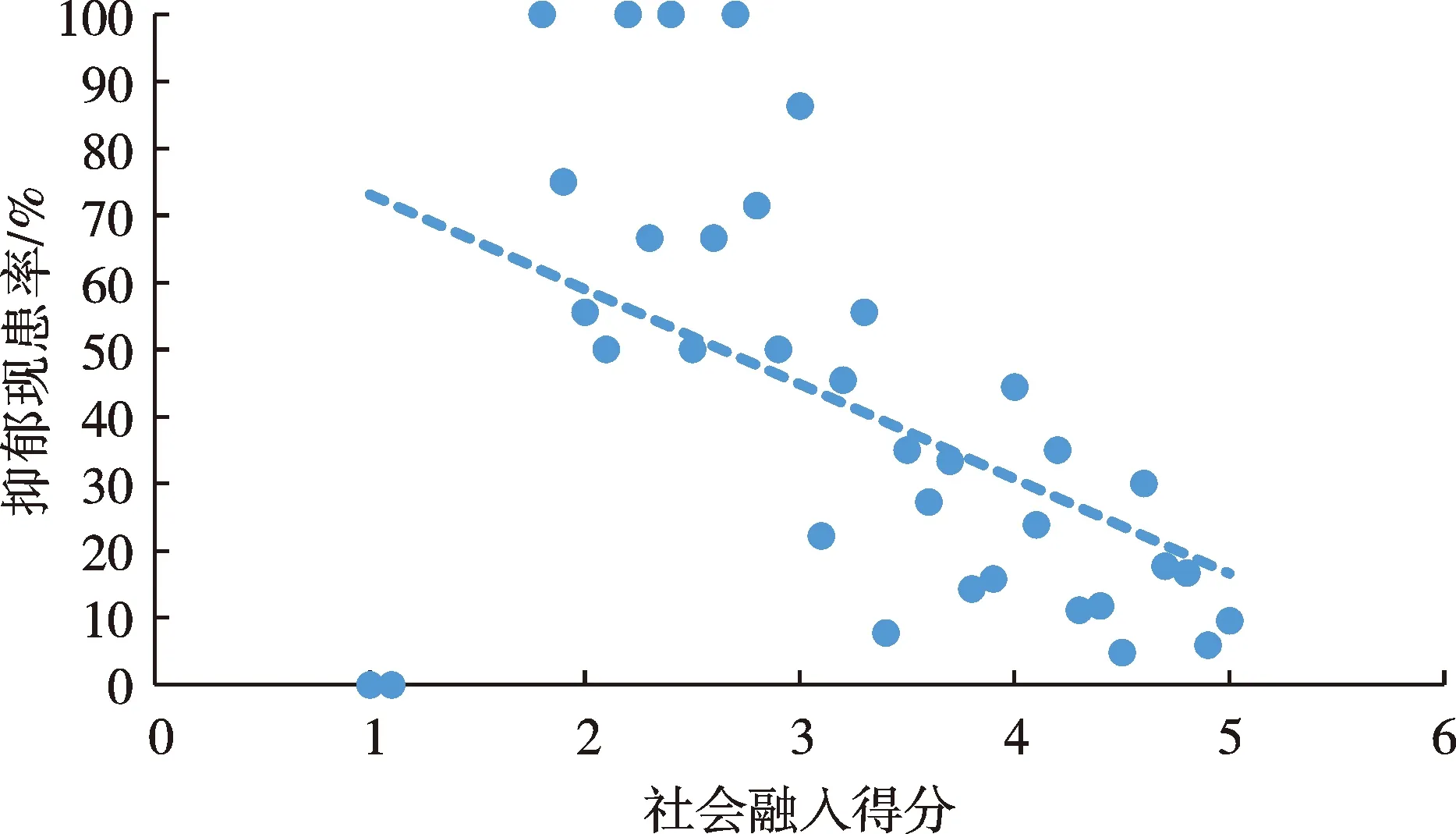

由图1可见,快递、外卖从业人员的社会融入状况与抑郁症状发生风险间存在负相关,社会融入状况越好,抑郁症状发生风险越小。χ2系数为47.845,P<0.001。

图1 不同社会融入状况快递、外卖从业人员抑郁现患率分布

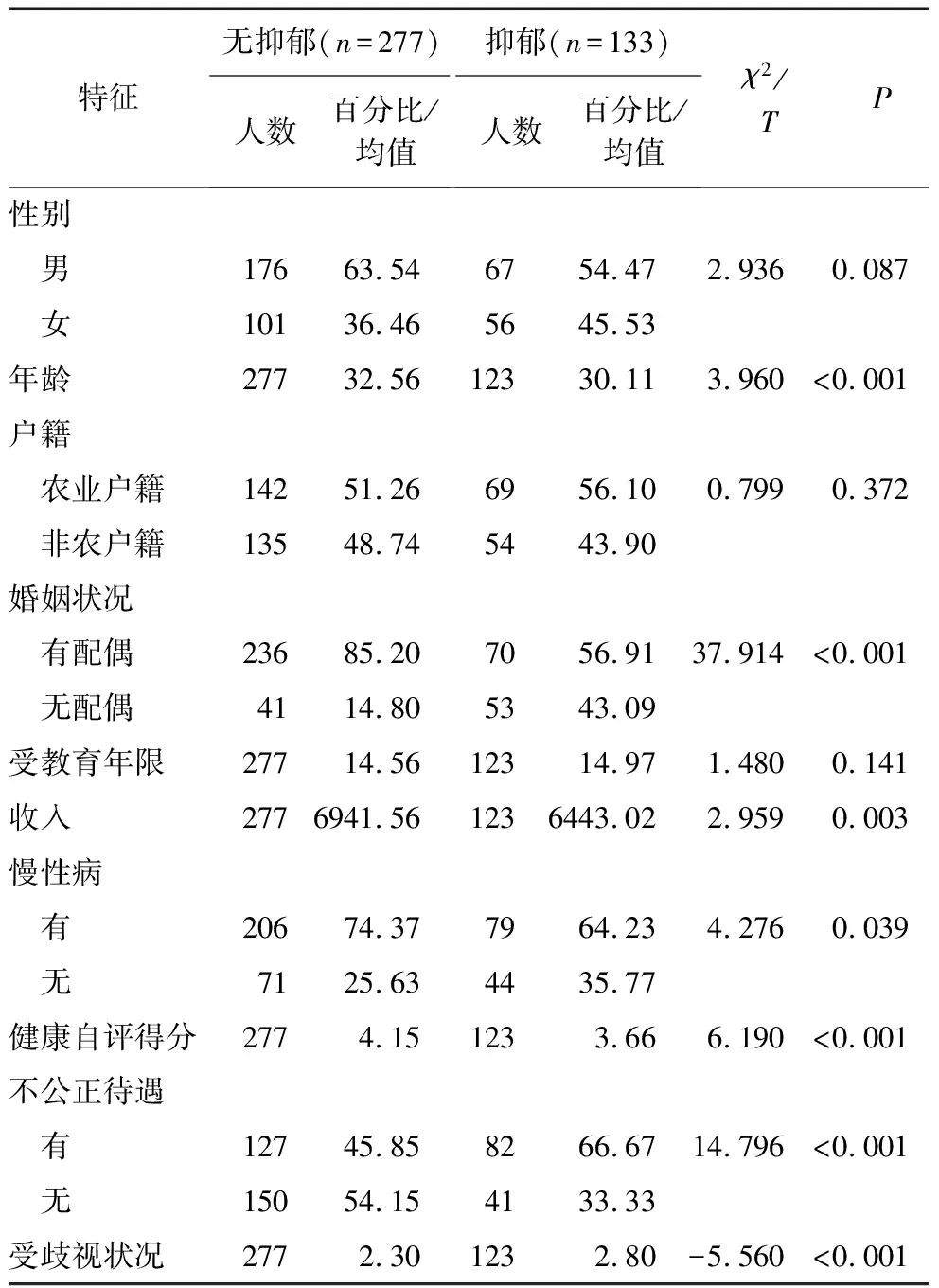

同时,不同年龄、婚姻状况、收入水平、躯体健康状况,以及是否经历不公正待遇和社会歧视的快递、外卖从业人员,抑郁症状发生风险均有显著差异。见表1。

表1 不同特征快递、外卖从业人员的抑郁状况分布

2.3 社会融入状况与快递、外卖从业人员抑郁症状发生风险的关系

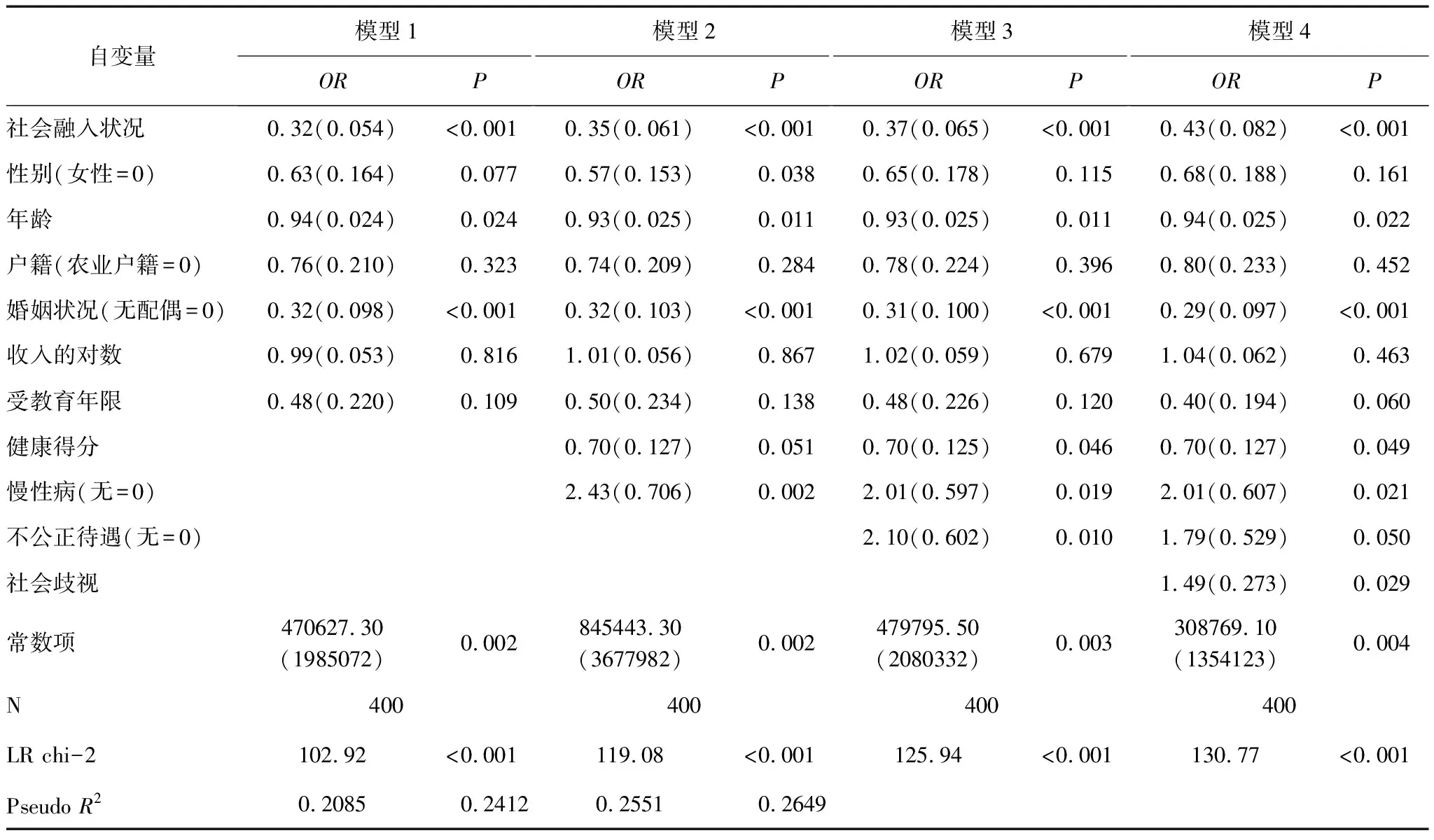

以有无抑郁症状发生风险(无=0,有=1)为因变量,以社会融入状况为自变量。由于抑郁症状发生风险受性别、年龄、户籍、婚姻状况等人口学特征,受教育年限、收入等社会经济地位特征,躯体健康状况,是否经历不公正待遇及社会歧视影响,故将上述变量逐步放入logistic回归模型。研究构建了4个模型,分析社会融入状况与北京市非京籍快递、外卖从业人员抑郁症状发生风险的关系,并通过比较社会融入状况的OR值,来研究躯体健康、不公正待遇和社会歧视在“社会融入状况-抑郁症状发生风险”中的调节作用。

如表2所示,社会融入状况与快递、外卖从业人员抑郁症状风险之间存在负向关联(OR=0.32,P<0.001)。调整在工作中是否经历不公正待遇、社会歧视变量后,模型3、模型4中社会融入状况与快递、外卖从业人员抑郁症状风险的关系强度削减,社会融入状况与抑郁症状风险的OR值由0.32分别变为0.37、0.43,P<0.001。

表2 快递、外卖从业人员抑郁状况多因素分析

3 讨论

3.1 改善社会融入状况能降低快递、外卖从业人员的抑郁症状发生风险

目前,尚缺乏从社会融入角度探讨快递、外卖从业人员群体抑郁症状发生风险的证据。本文通过对北京市快递、外卖从业人员的实证分析研究两者之间的关系,一定程度上弥补了该领域的研究不足。

与针对其他群体的研究结论一致[25],本研究发现,社会融入会降低快递、外卖从业人员的抑郁症状发生风险,假设1得到验证。根据社会支持理论,社会支持可以帮助个体从所属群体或者社会网络中获得情感、信息、尊重及其他资源,来应对生活中的压力和挑战,可以有效减少抑郁等精神健康问题的发生[26]。良好的社会融入状况意味着个体与其他群体建立了稳定的社会关系和社会网络,有助于提高个体的归属感、控制力和信任水平等[27],进而促进个体的精神健康。但是,目前快递、外卖从业人员普遍缺乏社会交往与社会参与,给该群体造成巨大心理压力[28],自我认同程度较低及社会融入状况较差[8],导致他们面临较高的抑郁症状发生风险。

3.2 工作中经历不公正待遇、社会歧视在社会融入状况和抑郁症状发生风险间具有调节作用

本研究同时发现,工作中经历不公正待遇、社会歧视在社会融入状况和抑郁症状发生风险间具有调节作用;加入上述变量后,社会融入状况发生比提高,假设2-1和假设2-2得到了验证。根据泰弗尔和特纳的社会认同理论,认同感是建立在现有社会结构上的主观感受和情感体验,个体需要通过积极的社会认同来维护自尊[29]。他人的反馈性评价构成了个人自我认同和社会认同的重要依据。歧视经历可能会降低个体对自我的评价,长期受到歧视的个体容易将他人的偏见态度内化为自己的观点,从而损害个体的自尊和自我价值感,并威胁个体的情绪适应[30]。在日常生活中的职业身份歧视,损害了快递、外卖从业人员的自我认同,构成了快递、外卖从业人员精神健康问题的另一个来源。有研究发现,38.24%的快递从业人员遭受过职业歧视,职业歧视带来的负面情绪难由提升收入及社会融入状况的改善得到消解,它植根于职业特性之中,不断给予负反馈与负能量[31]。除了职业场域,生活场域中的歧视影响更大,会引起更强烈的精神痛苦[32],增加快递、外卖从业人员的抑郁症状发生风险。与以往研究不同的是[33],躯体健康对“社会融入状况-抑郁症状发生风险”调节作用较弱,假设2-3未得到验证。这可能是由于快递、外卖从业人员多正值壮年,健康变异性相对较小的缘故。

3.3 政策制定应重视快递、外卖从业人员社会融入状况和社会支持问题

社会融入状况与快递、外卖从业人员抑郁症状发生风险之间的关系与该群体特征息息相关。第一,北京市非京籍快递、外卖从业人员作为外来流动人口,在城市中面临一定的社会排斥和边缘化倾向[34],使得他们难以真正融入城市社会环境,始终处于一种“漂”的状态,缺乏归属感和自我认同[35]。第二,从职业特征来看,与传统的工厂工人不同,快递、外卖从业人员的工作具有情感劳动特征——其不仅属于体力劳动的范畴,还涉及与城市居民广泛的接触和互动,服务对象同时参与劳动过程的监督[36],“资本—劳动—顾客”三维关系取代了传统的“资本-劳动”二维关系,他们不再仅仅是“职业人”,“社会人”属性更加突出。因此,来自公众对该职业群体的偏见、歧视等社会因素对精神健康的影响也更为突出。

针对快递、外卖等新就业形态发展现状及存在的问题,北京市出台了《关于促进新就业形态健康发展的若干措施》《关于促进快递行业规范发展加强从业人员权益保障》等政策文件,从维护新就业形态劳动者的劳动权益、健全新就业形态社会保障制度、拓宽新就业形态职业发展渠道、增强就业创业帮扶、制定最低工资标准、压实企业用工责任等多个方面对进一步促进新就业形态健康发展,保障和改善快递、外卖从业人员等新就业形态从业者的合法权益和身心健康进行了工作部署,制定了具体工作举措并明确了企业、政府和媒体的责任。这些举措这对于改善北京市快递、外卖从业人员工作条件,促进其精神健康具有积极意义。