“北齐张谟墓志”辨伪

张金龙

“北齐张谟墓志”拓片及录文于九年前刊于殷宪发表的两篇论文:《北齐〈张谟墓志〉与北新城》,载《晋阳学刊》2012年第2期(1)按后引殷文不注明者,即出自《北齐〈张谟墓志〉与北新城》一文。;《北齐张谟墓志及其书法》,载《中国书法》2012年第4期。前文同时收录于殷氏2012年2月在科学出版社出版的《平城史稿》一书中,最近又被作为“附录”收入《山西朔州水泉梁北齐壁画墓发掘报告》(2)山西博物院、山西省考古研究所编著:《山西朔州水泉梁北齐壁画墓发掘报告》,北京:科学出版社,2019年,第155-174页。据报道,该墓曾经三次被盗,2008年6-8月,山西省考古研究所等单位对其“进行了抢救性发掘”。又可参见山西省考古研究所、山西博物院、朔州市文物局、崇福寺文物管理研究所:《山西朔州水泉梁北齐壁画墓发掘简报》,《文物》2010年第12期。。后文开篇云:“二○○七年,笔者于市井间购得北齐武平七年(五七五)《张谟墓志》墨拓一纸。拓片纵横皆60cm,楷书,二十行,足行二十字,全文三九七字,惟首行末字缺泐莫辨。”前文亦有相似介绍,唯“二○○七年”作“前些时”,其“摘要”有云:“2006年,大同地区民间发现了北齐《张谟墓志》拓本一帧。”殷氏在《平城史稿》“后记”中说:“《北齐〈张谟墓志〉与北新城》是我从新发现的一方北齐墓志寻找、论述‘北新城’的一篇长文,北京大学田余庆先生对此项成果赞赏有加。”(3)殷宪:《平城史稿》,北京:科学出版社,2012年,第307页。足见他对此一“发现”及其研究结果的自信和自豪,著名史学家田余庆对之“赞赏有加”,自然是对该文学术价值和意义的极大加持。

从殷宪的介绍来看,这是一方没有明确来历的“幽灵”墓志,欲作为史料加以利用,还须对其真伪进行审慎考辨,只有在确定其原石的确是从墓葬出土而不是今人伪造的情况下,才能谈得上对其所蕴含的历史文化内涵进行发掘探讨。然而遗憾的是,殷氏《北齐〈张谟墓志〉与北新城》虽有所言说,但未作出令人信服的论证。欲确定其出自何地何墓,看来已不大可能。《山西朔州水泉梁北齐壁画墓发掘报告》的编者认可殷说,并将《北齐〈张谟墓志〉与北新城》作为“附录”收入该书,以表明该墓即是“张谟”之墓,显然并非审慎稳妥的做法。当下判断该墓志拓片可信性的唯一途径,恐怕只能是从“墓志”形制及其文本出发,既要考察其书体书风,更要考察其具体内容,而不是在没有任何确凿证据的前提下将其与朔州水泉梁壁画墓挂钩,或径指其为该墓出土之物。

一

关于该拓片的书体或书风,《北齐张谟墓志及其书法》一文中说:“《张谟墓志》志文书风与东魏兴和二年的《敬府君墓志》十分相似,或竟出自一人之手。”殷宪借用王壮弘对“《敬府君墓志》”书法的评价,“作为《张谟墓志》书法的导读”。据其所引王氏之说,谓《敬府君墓志》“落笔结字多具篆意,圆浑而中宫紧密”。殷氏对两志书法成就有如下评说:“人所共知,习见之北齐墓志书风分为两种:或为隶书而兼以楷意,或为楷书而力求方整。然而,云隶者或显轻浮,作楷者难避粗疏。唯独《张谟墓志》与早它三十多年的《敬府君墓志》另辟蹊径,楷书而有篆意,静逸出于天成,嵬嵬乎如著玄衣高冠,翩翩然犹存道骨仙风,称得上是北齐铭刻书迹的上乘之作。”在他看来,北齐(东魏北齐)墓志书法唯有此两志属于上乘之作,而世人所见其他墓志之书法则非“轻浮”即“粗疏”,可谓全都一棍子打死,也可以说是对作为北朝碑刻书法艺术重要构成的北齐墓志书法作出了近乎全盘否定的评价。这显然是违背常理的,自然难以看作是中肯的评价。笔者未能见到殷氏所言《敬府君墓志》,难以对殷氏所言两志的高度相似性进行确认,然而对相距三十六年、相似度极高的两方墓志,谓“一人书二志的可能是存在的”观点却无法苟同,因为这不符合书法实践的基本常识。一个书家在三十多年的时间里,其书法风格没有任何变化,写出了被后世观摩者认为具有高度同一性的两件作品,可以说几乎不存在这种可能性。就《中国书法》刊载的“张谟墓志”拓片来看,笔者亦不能认同殷氏对该作品“楷书而有篆意,静逸出于天成,嵬嵬乎如著玄衣高冠,翩翩然犹存道骨仙风”的极致评价。无论就细节还是就整体而论,该作品都存在不少瑕疵和败笔,显示书者的书法水平尚有提高的余地,远未达到上乘之作的水准。兹摘取该墓志首字“君”字的几种写法以见一斑:

仅此一个字便可看出,该墓志书写者甚至不能稳定地用同样的字形写出同一个字,显然不会是一个老道的书法高手。

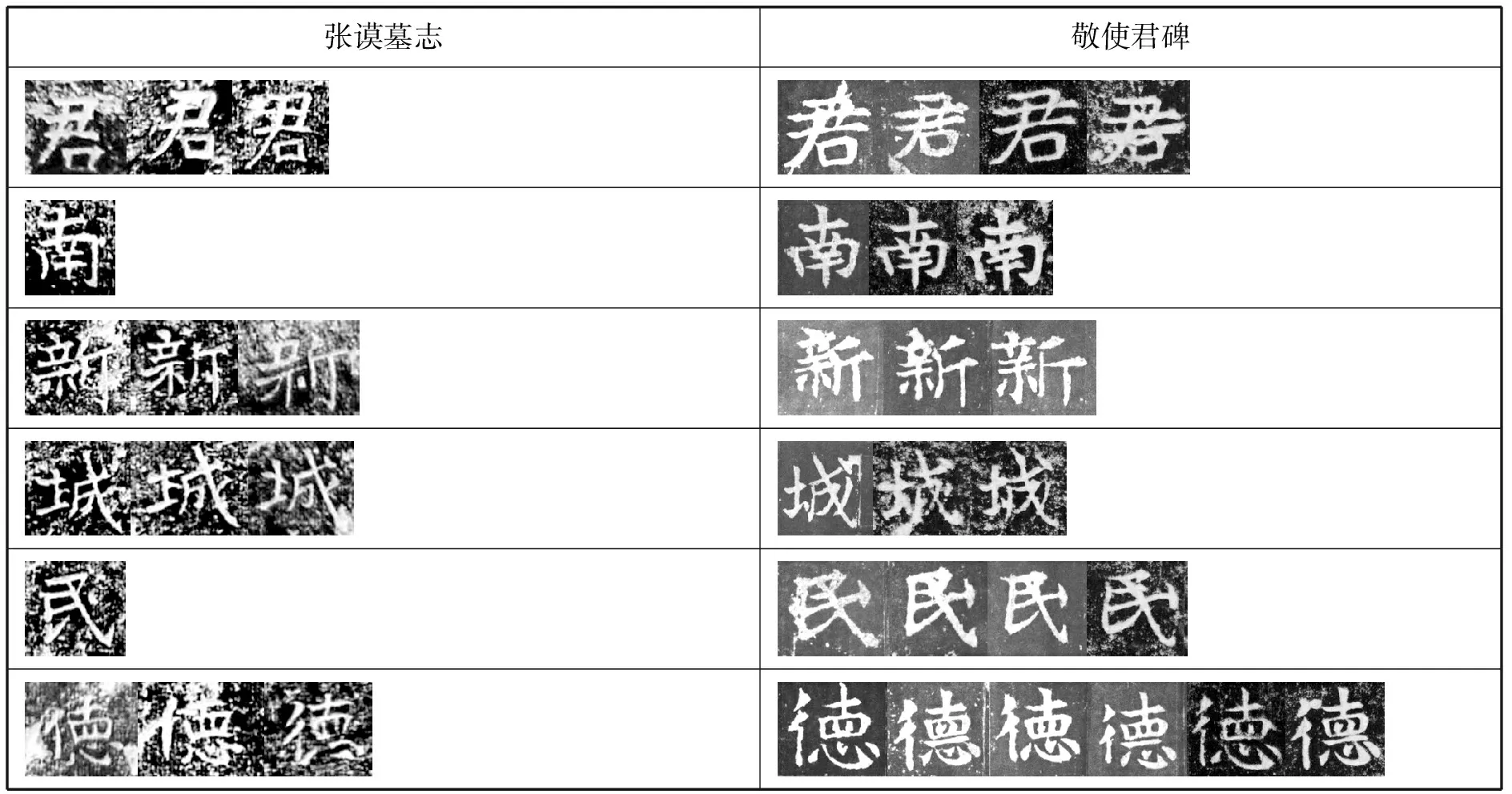

经多方检索查考,笔者并未得到殷氏所言《敬府君墓志》的任何信息,而其在《北齐张谟墓志及其书法》文中指出,“一九八八年,上海书画出版社曾出过版(版过)一套《历代名帖自学选本》,中有《敬府君墓志》”。据此再作查证,在《历代名帖自学选本》中有一本《东魏敬使君碑》,该碑刻于东魏兴和二年(540),且与殷氏所言版本相符,该书的责任编辑为王壮弘、刘晓君,卷首“本帖特征”后括注“壮弘”,且其项下正好有殷氏引述的相关文字,“气质”条说:“北朝体多旁出,导源于隶,无不方峻精整,唯此碑及《郑文公》独真正,落笔结字多具篆意,而此尤敦厚静穆,翩翩有南朝君子风。”“字形”条说:“结体圆浑:北朝正书多方峻,此独圆浑,篆意特多。笔画朗润:结字有紧密、宽和两法,紧密精整,宽和朗润。此铭中宫紧密而笔画朗润。”(4)按王氏对北朝书体“无不方峻精整”的判断显然是不准确的,除了东魏《敬使君碑》这一明显的例证外,山东邹县尖山摩崖北齐《晋昌王唐邕题名》、“齐武平元年王子椿造”徂徕山《大般若经》以及被认为写于北齐天保年间的泰山经石峪《金刚经》等皆以结体浑圆为其特色,若遍观北朝墓志碑刻,也不会得出“无不方峻精整”这样的判断。可以确定,殷氏所言《敬府君墓志》即是《敬使君碑》(《禅静寺刹前铭敬使君之碑》)无疑。必须明确的是,该碑并非墓志,其在北朝碑刻中享有崇高地位,遍观其书法,除了末尾“施地”(两见)“息思和”等极个别文字因补刻或其他因素致使笔力较弱外,全碑书法具有极高的水平,是当之无愧的北朝碑刻之精品。与《敬使君碑》相比,“张谟墓志”虽然有个别字形有相似之处,但两者神采绝不相类,差距之大不可以道里计,无论如何也得不出由同一人书丹的结论。兹将《敬使君碑》所见“君”字的几种写法并摘取两者其他几个字加以比较如下:

张谟墓志敬使君碑

仅仅这几个字,就可以看出“张谟墓志”与《敬使君碑》之书体书风毫无共同之处,无论如何也不能得出两者出自同一个人之手的看法。笔者曾习字多年,阅览过众多的碑志拓片及法帖,完全清楚如何从书体或书风角度考察“张谟墓志”之真伪问题,但当下并不具备适宜的条件,暂且放弃此一途径。

该拓片除了书体书风反常之外,还存在着其他不合常理之处,最突出之点莫过于墓志题名不在志石之首,而在志石之末,且紧跟志文而未分行。虽然不完全排除存在这种墓志撰述格式的可能性,但毕竟极为罕见。此外,在题名文字“齐故”之后空两格刻“仪同三司幽益二州刺史张公之墓铭”,也是颇为怪异的。墓志题名不位于志文之上而是在志文末尾,且题名文字“齐故”之后空两格,可以说既是墓志形制问题,也是文本内容问题,对于该拓片的真实性构成了巨大挑战(5)笔者所见,南北朝墓志题名位于墓志之中或结尾者仅有三通:北京图书馆藏拓北魏《元鉴墓志》,1980年南京出土梁《萧融墓志》,1933年安阳出土北齐《徐彻墓志》。《元鉴墓志》志首文字为“魏故武昌王通直散骑常侍散骑常侍冠军将军河南尹左卫将军持节督齐徐二州诸军事征虏将军齐徐二州刺史赠齐州刺史王如故谥”,相当于题名,然在末尾又有题名“武昌王墓志铭”。观察该墓志格式、书法及文本内容,与已知北魏墓志迥然有别,其为伪志当无疑义,兹仅举一端,以见一斑。赵万里云:“传云谥悼,志独未及,盖谥在葬后故耳。”(《汉魏南北朝墓志集释》,北京:科学出版社,1956年,第67页)按其死于正始三年(506)五月廿六日,葬于四年三月廿六日,十个月时间竟然未得谥号,岂不怪异?《萧融墓志》志首文字为“〔桂阳王〕墓志铭序”,志尾铭文前插入以下文字:“梁故散骑常侍抚军大将军桂阳融谥简王墓志铭。长兼尚书吏部郎中臣任昉奉敕撰。”(阮国林:《南京梁桂阳王肖融夫妇合葬墓》,《文物》1981年第12期)北齐《封子绘墓志》在铭文前云:“吏部郎中清河崔赡与公礼闱申好,州里通家,摛缀之美,籍甚河朔,敬托为铭,式昭不朽。”(张季:《河北景县封氏墓群调查记》,《考古通讯》1957年第3期)此与《萧融墓志》有一定相似性。徐彻其人于史无考,赵万里将《徐彻墓志》志文所载史事与史书相关记载比对,认为有三事可得证实(《汉魏南北朝墓志集释》,第175页)。然该志亦有难以索解之处,兹不具论。若其并非伪志,志载其曾于梁、陈之际经略江南,不排除有江南文士入其府中并在其死后撰写墓志铭的可能,因而其墓志铭体现了南方墓志铭的一种撰写格式。。据志文,“张谟”在死亡之后“诏赠幽州刺史、大理卿”,而非末尾题名所记“仪同三司、幽益二州刺史”,虽然志载其生前曾任“东益州刺史”,但与益州刺史风马牛不相及。该墓志拓片格式的反常之处还有:第十行第二字“除”字字号明显偏小且位置偏高,第十五行第二字“赠”字位置明显偏高,第十八行第七、八两字“诞启”挤占一字格,与志文的整体布局形成了明显的反差。从拓片推测墓志原石,应该说磨损相当严重,似乎曾经过千锤百拓,而与其作为新近被盗出土、仅为殷宪所购得孤本的情形,可谓格格不入。然而就墓志文字保存情况来看,却只有第一行最末一字“缺泐莫辨”,但并未影响殷氏将其厘定为“乐”字。其他的文字虽然部分似有缺笔或笔画堆挤的情况,但都不影响辨识。此外,缺字及字体简化、异写或别字情况在该拓片中相当突出,虽说此类情况古已有之,北朝墓志也不能完全例外,但像这篇“张谟墓志”占有如此大的比例,实在过于突出。

除以上所述之外,“张谟墓志”文本内容还有其他更为突出的问题和疑点。为便于讨论,先将殷氏两文中的录文转引于下(标点符号略有调整):

君讳谟,字晏略,安定乌氏人。洛州刺史之元孙,长乐/太守之长子。其基绪所由来,焕于史谍,不假称载。君/蕴气山河,禀精玄像。幼而岐嶷,卓尔不群。义旗初建/,为武皇所知,即蒙任司马,统师军司。寻除中坚将军/,员外奉车都尉。未几,又除帐内都督,仍封君三原县/开国子。武定年,又加镇远将军、员外步兵校尉。大齐/革命,除安西将〔军〕,别封阳平县开国男。天保六年,除武/德太守。君闲于政术,治有能名。八年,又转除河内太/守,君下车调俗,先□德礼,流珠复返,荷虎南渡。天统元/年,除骠骑大将军,食艾陵县干。二年,又除广宁太守/。其年,复除东益州刺史。武平元年,别封禽昌县开国/男。五年,又加君仪同三司,北新城领民正。君逸翮虽/举,高足未申,彼苍寡惠,奄随化往。春秋七十,武平六/年十一月五日,薨于新城治所。帝闻如伤悼/,诏赠幽州刺史、大理卿。粤以七年三月十二日,窆于/新城之北岗。今丘垄行暗,泉路方幽,故刊兹玄石,庶/眙不朽。其铭曰:我先肇化,德冠百王。赫赫常山,爰柔/爰刚。伏命大汉,诞启封疆。受兹介福,功越伊望。唯君挺/生,武烈兼陈。宜锡难老,追纵五臣。如何不淑,翻影西/沦。齐故仪同三司幽益二州刺史张公之墓铭。

与墓志拓片对比,殷氏录文有两处出入。第一行最末“长”下之字原本缺泐莫辨,殷氏厘定为“乐”字而未作说明,存在武断之嫌。第九行七、八、九三字“先德礼”,缺字不通,殷氏录文作“先□德礼”与拓片原文格式不符,“□”意味着志石中空缺一字格或漫漶不清,但从拓片来看此处原本并无文字。

还需一提的是,“张谟墓志”铭文最后一句“如何不淑,翻影西沦”,意涵模糊,似非完结之句。按顾炎武认为,“人死”“生离”“失德”“国亡”皆可“谓之不淑”(6)顾炎武著,陈垣校注:《日知录校注》卷三二“不淑”条,合肥:安徽大学出版社,2007年,第1839页。。就“人死”而言,《礼记·杂记上》载吊唁之礼,客曰:“寡君使某,如何不淑!”(7)孙希旦撰,沈啸寰、王星贤点校:《礼记集解》卷四○,北京:中华书局,1989年,第1073页。古代墓志铭文中常见“如何不淑”之句,但其后之铭文全都不仅仅只有一句,兹举北魏数例以见一斑。《鄯乾墓志》:“如何不淑,摧梁碎玉。岁聿其徂,爰即遐岗。泉扉一奄,永谢朝光。去矣莫留,道存人亡。列铭幽石,长述风芳。”《司马昞妻孟敬训墓志》:“如何不淑,早世徂倾。思闻后叶,刊石题诚。”《元珍墓志》:“如何不淑,早离伊阻。玉芷雕春,金桂朽夏。徒倚促日,徘徊永夜。崧岭轩骥,沙庭顿驾。镂石记形,无识神化。”《于景墓志》:“如何不淑,未百已终。龟筮既戒,吉日唯良。龙轩且引,服马齐行。泉门窈窈,大夜芒芒。舍彼琼室,宅此玄堂。”《于纂墓志》:“如何不淑,歼此良贤。灭影明世,委体黄泉。式铭玄石,芳迹永宣。谥曰孝惠。”(8)以上有关鄯乾、司马昞妻孟敬训、元珍、于景、于纂五方墓志,分见赵万里集释:《汉魏南北朝墓志集释》图版二一二之二、图版二三一、图版四四、图版二五二之二、图版二五九。比较来看,“张谟墓志”铭文以“如何不淑,翻影西沦”结束,语气仓促,语义不完。“翻影西沦”似表明其沦陷西土,与志载其死于北齐灭亡前的事实也有出入。

二

关于志主“张谟”的生年,据志文可推定其生于北魏宣武帝正始二年,则东魏迁邺时其人恰当三十岁,北齐建立时四十六岁。志载其为“洛州刺史之元孙”,殷宪将此洛州刺史与《宋书》《魏书》及《资治通鉴》所见“张是连提”或“张提”相关联,认为“所记名虽两异,实为一人。此人很可能是张谟的祖父或曾祖”(9)殷宪:《北齐张谟墓志及其书法》。。他同时提出了另一种看法:“张谟生于公元505年,以30年一代算,其祖张某出生于445年左右的可能性很大,为太武帝太平真君初,其盛年正当平城时期的献文、孝文朝。其父张某则可能是475年左右的献文至孝文初生人,主要活动于迁洛之后的北魏后期至东魏时期。这样看来,死于太平真君十一年陕城之役的张提可能要比《张谟墓志》所记洛州刺史张某更长一辈,有可能是张谟的曾祖。”若此,则北魏“洛州刺史张提”实未必与北齐“张谟”一定具有血缘关系。史书仅有的记载并未提供任何张是连提或张提的族属、郡望等信息,要将其与安定张氏联系起来也就只能属于牵强附会。不仅如此,殷氏还进一步加以引申道:“自450年张提阵亡后,从北魏到东魏,再到高齐,从平城到洛阳,再到邺城,或有一支西来的前凉乌氏张姓的裔孙们仍未淡出政权中心。其祖、父的大州刺史、名郡太守的三品、四品官秩,也正与来自秦凉亡国子孙们的身份相符。”首先,将张提与安定张氏联系在一起就没有丝毫根据,而在子虚乌有的基础上又断定前凉王族张氏后裔在北魏及东魏北齐政权中如何具有影响力就更加荒诞不经了。即便“张谟墓志”所载其为“洛州刺史之元孙,长□(乐?)太守之长子”可信,而按墓志书法,上述官职一般是指其祖、父的死后赠官,而生前任官则要低一级;退一步说,假设洛州刺史、长□(乐?)太守不是其祖、父死后的赠官,而是他们生前所任最高官职,再结合“张谟墓志”所载其任职情况,也绝对得不出他们在北魏及东魏北齐“仍未淡出政权中心”的认识。当然,所有这些推断的前提是“张谟墓志”并非赝品,否则一切皆属枉然。若真有前凉王族后裔来到北魏,按照北魏对西凉王族陇西李氏的崇高礼遇推测,即便张氏人物的政治地位稍逊一筹,也绝对不会在北魏政坛上默默无闻。事实上,就目前所能见到的相关史料来看,在北魏占领河西走廊后并无前凉王族后裔迁入平城,至于殷氏所言“有一些乌氏张氏辗转归魏亦在情理之中”,只能是小说家言而已。殷氏据“义旗初建,为武皇所知”推断,其人“毫无隔阂地处于怀朔集团之中,说明此张姓很可能也是久戍六镇的所谓代人”。若此,则“张谟墓志”所载“洛州刺史之元孙,长乐太守之长子”又从何说起?

如上所引,“张谟墓志”对其入仕之初的履历有如下记载:“义旗初建,为武皇所知,即蒙任司马,统师军司。寻除中坚将军,员外奉车都尉。未几,又除帐内都督,仍封君三原县开国子。”按《北齐书·神武纪上》载北魏普泰元年(531)“六月庚子,建义于信都”,既而“抗表罪状尒朱氏”(10)《北齐书》卷一《神武纪上》,北京:中华书局,1972年,第7页。。“义旗初建”指高欢打起反对尒朱兆旗号自无疑义。“武皇”当然也是指高欢无疑,但北朝史书和墓志碑刻中一般都将高欢记作“齐献武王”或“(太祖)献武皇帝”“(高祖)神武皇帝”,而单以“武皇”称之者却颇为罕见。东魏天平四年(537)正月十七日,高欢创业亲信窦泰阵亡于弘农之战,墓志载其死后“武皇奔车起恸,登城致哀”。此盖因前文已有“献武皇帝茹荼切蓼,志在匡复”之语,故后文以“武皇”简称之(11)赵万里集释:《汉魏南北朝墓志集释》图版三二一;新乡市博物馆:《北齐窦、娄、石、刘四墓志中几个问题的探讨》,《文物》1973年第6期。。

据《魏书·前废帝纪》载:普泰元年二月“齐献武王”的官职是“车骑大将军、仪同三司”;同年四月“癸丑,诏以齐献武王为使持节、侍中、都督冀州诸军事、骠骑大将军、开府仪同三司、大都督、东道大行台、冀州刺史”;“六月庚申,齐献武王以尒朱逆乱,始兴义兵于信都”。(12)《魏书》卷一一《前废帝纪》,北京:中华书局,1974年,第274、276、277页。按《北齐书·神武纪》已佚,今本乃后人据《北史》卷六《齐本纪上·神武帝纪》所补,故高欢在信都起兵前的最高官职仅知为晋州刺史、东道大行台、第一镇人(民)酋长(《北齐书》卷一《神武纪上》,第4、6页)。据同书《官氏志》载后《职员令》官品表,仪同三司、骠骑大将军、车骑大将军、诸开府为从第一品,从第一品将军、开府司马为第四品下阶(13)《魏书》卷一一三《官氏志》,第2994、2996页。。可知高欢“建义于信都”之时的府司马品级为第四品下阶。同年十月壬寅,后废帝元朗“即皇帝位于信都城西”,“大赦,称中兴元年”,“以齐献武王为侍中、丞相、都督中外诸军事、大将军、录尚书事、大行台”。次年二月“甲子,以齐献武王为大丞相、柱国大将军、太师”(14)《魏书》卷一一《后废帝纪》,第279、280页。。其时,高欢已居尊据极,所任大丞相、柱国大将军均不见于北魏后《职员令》,太师位居第一品之首,但未见有太师司马之职,盖因其不设府之故。后令中品级最高的官职的府司马,当即第四品上阶之首的“二大、二公司马”,“二大、二公”是指位列第一品的大司马、大将军和太尉、司徒(15)《魏书》卷一一三《官氏志》,第2993、2994、2996页。。二十六七岁的“张谟”一入仕便能够在高欢府中担任第四品下阶的府司马,协助高欢执掌军事大权,无论如何都是难以想象的(16)严耕望论北魏府僚佐制度云:“大抵长史总理州府文武诸事,而司马专掌武职。”“若疑州将不轨,更可藉长史、司马为之制衡。”(《中国地方行政制度史·魏晋南北朝地方行政制度》,上海:上海古籍出版社,2007年,第564、565页)司马之职的重要性可从《司马悦墓志》和《元龙墓志》的记载略窥一斑。司马悦于北魏孝文帝太和(477-499)中由司州主簿“迁司空、大将军二府司马,赞务台铉,厘格地里”(尚振明:《孟县出土北魏司马悦墓志》,《文物》1981年第12期)。北魏宗室疏属元龙,“及大军南伐,师指义阳,复假君龙骧将军、大将军司马”,因战功而“进授行唐伯,授前军将军”。“赵王(赵郡王幹)以帝弟之尊,作蕃列岳。司武之任,非君勿居,授开府司马。”孝文帝南伐,“复以安远将军为右军统军,司马如故”(赵万里集释:《汉魏南北朝墓志集释》图版四一)。。如果有人认为其人所任并非高欢的府司马,而是高欢部下的府司马,则与墓志“义旗初建,为武皇所知,即蒙任司马”之本义相违,这种推断显然毫无道理。

为了更进一步说明这一问题,还可同高欢其他府僚佐的情况作一比对。首先来看长史孙腾。咸阳石安人孙腾,“祖通,仕沮渠氏为中书舍人,沮渠灭,入魏,因居北边”。“腾少而质直,明解吏事。魏正光中,北方扰乱,腾间关危险,得达秀容。属尒朱荣建义,腾随荣入洛,例除冗从仆射。寻为高祖都督府长史,从高祖东征邢杲”。“高祖之为晋州,腾为长史,加后将军,封石安县伯”。按高欢建义信都之时,孙腾仍为其首席僚佐长史,而按“张谟墓志”记载,则其时“张谟”为仅次于孙腾的高欢府僚佐,且在军事上具有比长史更重要的职能,按理二人发挥的作用及其后的仕途和地位应该比较相近才合乎情理。那么,事实究竟如何呢?高欢建义信都时,“张谟墓志”未载其有丝毫表现,而长史孙腾则发挥了极大的作用:“高祖自晋阳出滏口,行至襄垣,尒朱兆率众追。高祖与兆宴饮于水湄,誓为兄弟,各还本营。明旦,兆复招高祖,高祖欲安其意,将赴之,临上马,腾牵衣止之。兆乃隔水肆骂,驰还晋阳。高祖遂东。及起义信都,腾以诚款,常预谋策。”其后,孙腾继续发挥着无可替代的重要作用:“腾以朝廷隔绝,号令无所归,不权有所立,则众将沮散,苦请于高祖,高祖从之,遂立中兴主。”在元朗被高欢拥立为帝后,孙腾的官位也得到了跃升。“除侍中,寻加使持节、六州流民大都督、北道大行台。高祖进军于邺,初留段荣守信都,寻遣荣镇中山,仍令腾居守。及平邺,授相州刺史,改封咸阳郡公,增邑通前一千三百户。入为侍中,时魏京兆王愉女平原公主寡居,腾欲尚之,公主不许。侍中封隆之无妇,公主欲之,腾妒隆之,遂相间构。高祖启免腾官,请除外任,俄而复之。腾以高祖腹心,入居门下,与斛斯椿同掌机密。椿既生异端,触途乖谬。腾深见猜忌,虑祸及己,遂潜将十余骑驰赴晋阳。高祖入讨斛斯椿,留腾行并州事,又使腾为冀相殷定沧瀛幽安八州行台仆射、行冀州事,复行相州事。天平初,入为尚书左仆射,内外之事,腾咸知之,兼司空、尚书令。”在官位升迁的同时,孙腾继续协助高欢稳定以晋阳和邺城为中心的河北局势,免除了高欢进行军事行动时的后顾之忧。即便他与侍中封隆之争妻而引致纷争,高欢也只是象征性地作出了“启免腾官”,而其与斛斯椿的争斗则体现了高欢的意志,得到高欢的授意和支持自无疑义。作为高欢“腹心”,孙腾从高欢开启政治生涯以来,就是其左膀右臂。“腾早依附高祖,契阔艰危,勤力恭谨,深见信待。及高祖置之魏朝,寄以心腹,遂志气骄盈,与夺由己,求纳财贿,不知纪极,生官死赠,非货不行,肴藏银器,盗为家物,亲狎小人,专为聚敛。在邺,与高岳、高隆之、司马子如号为四贵,非法专恣,腾为甚焉。高祖屡加谴让,终不悛改,朝野深非笑之。武定六年四月薨,时年六十八。赠使持节、都督冀定等五州诸军事、冀州刺史、太师、开府、录尚书事,谥曰文。”(20)以上有关孙腾的引文,分见《北齐书》卷一八《孙腾传》,第233、233-234、235页。孙腾敢行不法即是因其拥有巨大权力之故,高欢对其“屡加谴让”而未加惩处,且其“终不悛改”,即充分反映了高欢对他的高度信任,以及他对于高欢的统治所具有的不可替代的作用。

三

“张谟墓志”载其曾任帐内都督,殷宪认为:“从高欢皇后娄氏兄子娄叡曾任此职,可见帐内都督是非心腹不可充任的显贵之职。”按墓志拓片,“内”前之字左边似非“巾”字,姑且从殷氏所厘定而作“帐”字。北魏末年,广宁石门人韩贤“壮健有武用”,曾“充”尒朱荣“左右”,尒朱世隆立长广王晔,“除贤镇远将军、屯骑校尉”。“世隆等攻建州及石城,贤并有战功”,后“尒朱度律用为帐内都督”。武明皇后(高欢妻)兄子娄叡,“少好弓马,有武干,为高祖帐内都督。从破尒朱于韩陵”。荥阳开封人郑仲礼“少轻险,有膂力。高祖嬖宠其姊,以亲戚被昵,擢帐内都督。尝执高祖弓刀,出入随从”。代人綦连猛“少有志气,便习弓马”,曾任尒朱荣亲信、都督。后归高欢,元象“二年(539),除平东将军、中散大夫”,“其年,又转中外府帐内都督,赏邙山之功,封广兴县开国君”。太安狄那人尉长命,子兴敬“便弓马,有武艺,高祖引为帐内都督”(27)以上有关韩贤、娄叡、郑仲礼、綦连猛、尉兴敬五人的引文,分见《北齐书》卷一九《韩贤传》,第247、248页;卷四八《外戚·娄叡传》,第666页;卷四八《外戚·郑仲礼传》,第667页;卷四一《綦连猛传》,第540页;卷一九《尉长命传附兴敬传》,第249页。。此数人中,只有郑仲礼原本当为汉人,但也应该成长于北镇,其他皆当为北镇胡人。他们均武艺高强,而从“张谟墓志”中完全看不到其家族曾在北镇生活的迹象,且其“幼而岐嶷,卓尔不群”,与武艺高强似乎沾不上边,其为帐内都督后也未见到扈从高欢或随从征战的任何记载。娄叡、郑仲礼、尉兴敬诸人所任高欢帐内都督,看来都是初仕之职,类似韩贤之“充”尒朱荣“左右”,綦连猛之为尒朱荣“亲信”,其地位远不可与作为霸府首席军事僚佐的司马相比。故“张谟”由司马经“统师军司”“中坚将军、员外奉车都尉”而“除帐内都督”,显然并不符合迁转程序。那么,是否属于破例呢?从“张谟墓志”的记述中看不到这种迹象,反而却能得出帐内都督高于府司马的认识。

殷氏又说:“《魏书·官氏志》无帐内都督一职,入齐后则多见之。”“我想,入齐后出现的帐内都督可能就是亲信都督的改称。”按其说不够准确。帐内都督并非亲信都督入齐后的改称,而是在北魏末年就已存在,但北齐时却未见到具体事例。事实上,虽然《魏书·官氏志》未载帐内都督,但在北魏末年常见其职且帐内都督与亲信都督实可互称。高欢先为尒朱荣“亲信都督”,“累迁第三镇人酋长,常在荣帐内”(28)《北齐书》卷一《神武纪上》,第3-4页。。《北齐书·神武纪下》载武定元年三月芒山之战时,随从高欢的“亲信都督尉兴庆”,“矢尽而死”(29)《北齐书》卷二《神武纪下》,第21页。。《尉长命传附兴敬传》:“高祖攻周文帝于邙山,兴敬因战为流矢所中,卒。”(30)《北齐书》卷一九《尉长命传附兴敬传》,第249页。由此可见,亲信都督尉兴庆即帐内都督尉兴敬。高欢的亲信都督除娄叡外,见于史载者还有:段韶,“少工骑射,有将领才略。高祖以武明皇后姊子,益器爱之,常置左右,以为心腹。建义初,领亲信都督。中兴元年,从高祖拒尒朱兆,战于广阿”。怀朔人厍狄盛,“少有武用。初为高祖亲信都督,除伏波将军,每从征讨”。斛律光,“少工骑射,以武艺知名。魏末,从金(光父)西征,周文帝长史莫者晖时在行间,光驰马射中之,因擒于阵,光时年十七。高祖嘉之,即擢为都督。世宗为世子,引为亲信都督”(31)以上有关段韶、厍狄盛、斛律光三人的引文,分见《北齐书》卷一六《段荣传附韶传》,第208页;卷一九《厍狄盛传》,第255页;卷一七《斛律金传附光传》,第222页。。斛律光最初所任“都督”虽未载具体名号,想来也应该属于帐内都督。段韶为高欢创业勋贵段荣之子,其母为高欢妻姊,身份显贵自不待言。斛律光之父斛律金亦为高欢创业勋贵,虽然最初与高欢似无姻亲关系,但后来斛律氏之女大量嫁入高氏,与娄氏、段氏成为北齐几大外戚家族,地位十分显赫。高欢妹夫厍狄干(32)参见《北齐书》卷一五《厍狄干传》,第198页。,与段荣、娄昭、斛律金为高欢创业最重要的支持者,但厍狄盛与厍狄干的关系并不明确。与娄叡、綦连猛一样,段韶、厍狄盛、斛律光都具有高强的武艺,且其担任高欢帐内都督前都不曾有仕宦经历。这些人在其后的东魏北齐时期全都经历内外要职,成为高氏统治集团的重要成员,发挥了巨大的历史作用。

四

仅仅上述疑点就可断定“张谟墓志”必为赝品无疑。然而,其疑点还不止如此。“张谟墓志”载其十一次历任官职十五个,其中“统师军司”“员外奉车都尉”“员外步兵校尉”“北新城领民正”四职,无论是在《魏书》《北齐书》《北史》《隋书》等史籍,还是有可信度的墓志碑刻等中都未见到,比例超过四分之一,令人咋舌。此外,“安西将”也于史无闻,殷宪在其后括注“军”字以表明其本为“安西将军”缺字所致。若在平民百姓或初低级官吏的墓志中出现错别字或有个别缺字,似乎还可以理解,但在一位高欢创业亲信的墓志中出现这样的情况则不得不令人生疑。

首先,来看“统师军司”。未知何故,殷氏文中对“统师军司”未作任何解释。“统师军司”不仅在北魏、北齐相关文献中未见其职,在中国历代文献中也无从查考。若谓其非为官名,而是对其上所记司马职司的解释,也说不通。事实上,高欢霸府的确设有军司之职。在高欢征讨尒朱兆平定并州前夕,太昌元年(532)七月“庚戌,诏侍中、骠骑将军、左光禄大夫高隆之为使持节、骠骑大将军、仪同三司、兼尚书左仆射、北道行台,率步骑十万趋太行,会齐献武王。隆之解行台,仍为大丞相军司”。源子恭“天平初,除中书监。三年,拜魏尹。又为齐献武王军司。元象元年,〔卒〕。兴和二年,赠都督徐兖二州诸军事、骠骑大将军、尚书左仆射、司空公、兖州刺史,谥曰文献”(35)以上有关高隆之、源子恭二人的引文,分见《魏书》卷一一《出帝纪》,第284-285页;卷四一《源子恭传》,第936页。。由此可见,军司地位颇高,此类事例于北魏末常见。如在孝明帝时“秦益氐反”,源子恭即受诏“持节为都督河间王琛军司以讨之。事平,仍行南秦州事”。《魏书·崔楷传》:“京兆王继为大将军西讨,引楷为司马。还,转后将军、广平太守”。“孝昌初,加楷持节、散骑常侍,光禄大夫、兼尚书北道行台,寻转军司。未几,分定相二州四郡置殷州,以楷为刺史,加后将军。”《崔挺传附孝芬传》:“荆州刺史李神儁为萧衍遣将攻围,诏加孝芬通直散骑常侍,以将军(龙骧将军)为荆州刺史,兼尚书南道行台,领军司,率诸将以援神儁,因代焉。”(36)以上有关源子恭、崔楷、崔孝芬三人的引文,分见《魏书》卷四一《源子恭传》,第935页;卷五六《崔辩传附楷传》,第1255页;卷五七《崔挺传附孝芬传》,第1267页。军司在战时具有节度将领的职能,宣武帝时中山王英上奏,请求向南朝用兵,谓“今豫州刺史司马悦已戒严垂迈,而东豫州刺史田益宗方拟守三关,请遣军司为之节度”(37)《魏书》卷一九下《景穆十二王下·中山王英传》,第497页。。军司亦可统兵征战,北魏与梁朝在淮南争战,安南将军、扬州刺史元“嵩遣兼统军李叔仁等援合肥、小岘、杨石,频战破之。衍征虏将军赵草屯于黄口,嵩遣军司赵炽等往讨之”(38)《魏书》卷一九中《景穆十二王中·任城王澄传附嵩传》,第487页。。若谓“张谟墓志”所载“统师军司”即是军司之异称,显然也与当时军司位高权重的实际相差甚远,亦可强有力地证明“张谟墓志”之伪。

其次,来看“员外奉车都尉”等职。殷氏在解释“员外奉车都尉”时说:“奉车都尉虽为从第五品上阶,但却是‘禁侍美官,显加通贵’。”按此说大误。“员外奉车都尉”与“奉车都尉”不能划等号,犹如散骑常侍与员外散骑常侍并非同一官职。不仅如此,员外散骑常侍是见于制度规定的正式官职,而其时虽有奉车都尉,但并无员外奉车都尉,按理来说不应该有人担任根本就不存在的官职。《魏书·官氏志》载宣武帝正始四年九月诏曰:“五校昔统营位,次于列卿;奉车都尉禁侍美官,显加通贵。世移时变,遂为冗职。既典名犹昔,宜有定员,并殿中二司马亦须有常数。今五校可各二十人,奉车都尉二十人,骑都尉六十人,殿中司马二百人,员外司马三百人。”(39)《魏书》卷一一三《官氏志》,第3003页。毫无疑问,所谓“奉车都尉禁侍美官,显加通贵”是远在北魏宣武帝之前的情形,而在宣武帝下诏之时早已属于“冗职”,意味着其为冗员而无职司,即便是将所谓员外奉车都尉与奉车都尉等同起来,殷氏的理解也是大谬不然。宣武帝下诏定员后,奉车都尉的“冗职”性质恐怕也没有得到根本改观。以上记载显示,北魏后期官制中并无所谓员外奉车都尉之职,也没有所谓员外步兵校尉之职(40)在金石资料中可以考见北朝“员外奉车都尉”有二例,“员外步兵校尉”有一例,那么,能否就此证明在“张谟”任职的年代的确存在这两个官职?《汉魏南北朝墓志集释》图版三七六《□和墓志》载其于“神龟元年(518),举贤良,拜杨烈将军、员外奉车都尉”,王昶辑《金石萃编》卷三二《东魏三·太公吕望表》碑阴第三列可见“宁朔将军、员外奉车都尉尚显文”(北京:中国书店,1985年),然该墓志和该碑表的可靠性存疑(将另文探讨,此不赘述)。又,贾振林主编《文化安丰》一书中收录的一方墓志题名为“齐故镇远将军员外步兵校尉秦州司马张君妻董墓”(郑州:大象出版社,2011年),然该墓志几乎亦可确定属于伪志。。殷氏解释“张谟墓志”所载“武定年又加镇远将军、员外步兵校尉”时说:“东魏孝静帝元善见武定元年至八年(543~550),这七八年,既是张谟39岁至46岁的盛年时期,也是他仕途蒸蒸日上之时,镇远将军的第四品和员外步兵校尉的从第三品中阶,意味着他已经进入朝廷要员的行列。”作为一入仕就担任了高欢府司马的创业亲信,在其入仕十三四年至二十年间,其官品仍然是原地踏步,怎么还能认为是“仕途蒸蒸日上”呢?高欢的其他创业亲信,此时几乎都已是官居一二品,非王即公。而“张谟”不仅官品原封不动,而且先前所任高欢府司马、帐内都督这样的实职早已与他毫不相干,即便将员外步兵校尉当作步兵校尉来看待,也是没有什么实际职任的冗职,至于镇远将军,在各种名号的大将军满天飞的时代,简直是不值一提。

“张谟墓志”载其于天统“二年(566),又除广宁太守。其年,复除东益州刺史”。东益州刺史是他一生所任倒数第二个官职,殷氏有如下解释:“东益州,今陕西略阳县一带,北魏前期为氐族杨氏所据,自号武兴国。‘景明初,(杨)集始来降,还授爵位,归守武兴……以为武兴镇,复改镇为东益州,’这是一个民情复杂的地区,北魏后期魏收之父魏子建曾长期做东益州刺史,后来张谟充任此职也是一种重用。”按殷氏此说与其对“员外奉车都尉”职能的解释一样,既是对史料的断章取义,也是完全昧于历史以释史的表现。《魏书·氐传》:“(杨)集义见梁益既定,恐武兴不得久为外藩,遂扇动诸氐,推绍先僭称大号,集起、集义并称王,外引萧衍为援。安西将军邢峦遣建武将军傅竖眼攻武兴,克之,执绍先送于京师,遂灭其国,以为武兴镇,复改镇为东益州。”“正光中,诏魏子建为刺史,以恩信招抚,风化大行,远近款附,如内地焉。后唐永代子建为州。未几,氐人悉反,永弃城东走,自此复为氐地。其后,绍先奔还武兴,复自立为王。”(41)《魏书》卷一○一《氐传》,第2232-2233页。按魏子建为东益州刺史,又见《魏书》卷一○四《自序》,第2321-2322页。由此可见,东益州只在北魏末年短暂存在,唐永代魏子建为东益州刺史不久,便因氐人反叛而失守(42)《魏书》卷九《肃宗纪》载魏子建在东益州镇压氐人反叛活动,时当正光五年七月至孝昌元年八月(第236、237、238、239、240、241页)。推测北魏弃守东益州约在孝昌二年。。北魏分裂为东、西魏后,原东益州——氐人武兴国——与西魏接壤,而与东魏及其后继者北齐没有任何关系。西魏文帝大统十一年(545)再置东益州,并以氐族首领杨辟邪为刺史(43)《周书》卷四九《异域上·氐传》:“(大统)十一年,于武兴置东益州,以辟邪(绍先子)为刺史。”(北京:中华书局,1971年,第895页)。可以确定,东魏北齐并无东益州,也就不可能任命东益州刺史,自然不会有一个名叫“张谟”的北齐官员深入敌后到附属于北周的西南氐族聚居区去做什么东益州刺史。

此外“张谟墓志”载,“武定年”前“封君三原县开国子”。据学界研究,东魏北齐时期继承孝文帝改革后的封爵制度,五等爵有实封与虚封之分,凡带“开国”者皆为实封(44)参见张维训《略谈北魏后期的实封和虚封》、高敏《跋〈北齐娄睿墓志〉》,分载《史学月刊》1984年第2期、1991年第1期。。“张谟”受封之“三原县开国子”属于实封,然而三原县在关中地区(45)《魏书》卷一一○《食货志》载太和八年班行俸禄制时,“以麻布充税”的地区中即有雍州“北地郡之三原、云阳、铜官、宜君县”(第2853页)。《隋书》卷二九《地理志上》京兆郡“三原”下本注:“后周置建忠郡,建德初郡废。”(北京:中华书局,1973年,第809页),位于西魏统治核心区,东魏怎么可能将三原县作为实封之地予以分封呢?“张谟墓志”载其“天保六年,除武德太守”;“八年,又转除河内太守”;“天统元年,除骠骑大将军”;“二年,又除广宁太守”。按北齐“三等上郡太守”为从第三品,“三等中郡太守”为从第四品上阶,“三等下郡太守”为从第五品下阶。无从得知武德、河内、广宁三郡各自属于九等郡中的哪一等,由于三个郡都不在北齐核心统治区,属于三等上郡的可能性似乎不大。“张谟墓志”载其担任武德太守前已为“安西将[军]”,属于第三品的“四安将军”,其与“三等上郡太守”相差一个从品(半品),合乎将军号兼任的惯例,而与“三等中郡太守”相差三个从品(一品半),与制度常规不合,若为“三等下郡太守”,则相差五个从品(二品半)。而其在河内太守任上将军号提升至骠骑大将军,为从一品,亦即其担任河内太守的后半期及担任广宁太守时所兼将军号为骠骑大将军,与“上郡太守”相差两个品(相当于四个从品),与中郡太守相差三个品(相当于六个从品),与下郡太守相差四个品(相当于八个从品)(46)以上关于北齐郡太守及将军号品级的制度规定,见《隋书》卷二七《百官志中》,第765、766、767页。。即便河内郡与广宁郡皆为上郡,差距也远远超出了制度规定的范围(47)殷宪对“张谟墓志”中“除骠骑大将军”的解释是:“虽有短暂时间召入京师除骠骑大将军,官至一品,但很快又放外任,做起了广宁太守和东益州刺史。”谓其“除骠骑大将军”即是“召入京师”任职,自属牵强。。兹仅举与“张谟”任骠骑大将军时间相近的数位北齐官吏的官爵情况作一对比。

尧峻的任职经历值得关注。尧峻于北魏末年进入高欢霸府,其所任第一任将军号与“张谟”同为镇远将军(第四品下阶),其后又于东魏时迁任辅国将军(从第三品)、征西将军(第二品),死赠骠骑大将军,亦符合由低到高的升迁程序。虽然尧峻初仕所任高欢府“右箱直寝”远低于“张谟”初仕所任“司马”,其生前所任将军号亦低于“张谟”,但其所历任的文武职事官则较高,他在北魏末年已“被敕行东荆州事”,东魏初年任“持节、东郡太守、当郡都督”,后“除使持节、南岐刺史”,且“赐母赵南阳郡君”,又“除主衣都统”,入齐后“除开府仪同三司”。其生前所任最高职位为使持节、征西将军、怀州诸军事、怀州刺史(53)磁县文化馆:《河北磁县东陈村北齐尧峻墓》,《文物》1984年第4期。官品据《魏书》卷一一三《官氏志》,第2994、2995、2996页。。而“张谟”多年在地方任职,但却从未达到使持节、(都督)某州诸军事这样的位置,甚至连持节也不曾拥有,而尧峻在东魏初年就已为之。“张谟”在北齐时任太守的武德郡和河内郡均属怀州所领,按照墓志所载,其与尧峻还曾同时在任。也就是说,从一品的骠骑大将军、河内太守“张谟”在第二品的征西将军、怀州军政长官尧峻统领之下任职。“张谟”所任将军号的升迁次序是:北魏中坚将军(从第四品上阶),东魏镇远将军(第四品下阶),北齐安西将[军](第三品)、骠骑大将军(从一品)。其为安西将军时所任实官为武德太守、河内太守,迁任骠骑大将军后所任实官为河内太守、广宁太守,将军号提升的同时其所任实官没有任何改变,广宁太守等级甚至可能还不及河内太守。北齐石信为征东将军,“特优两大阶,遂授车骑将军”(54)赵万里集释:《汉魏南北朝墓志集释》图版三二七;新乡市博物馆:《北齐窦、娄、石、刘四墓志中几个问题的探讨》。。征东将军、车骑将军均为第二品,只是位次前后之别,未知此“两大阶”何以理解。比较而言,“张谟”所任安西将[军]远低于石信所任征东将军,而车骑将军又低于骠骑大将军。“张谟”将军号的升迁所带来的只是与其所兼实官之间更大程度的错位,并没有给他带来任何实质性的职位变化,实在无法理解。还需一提,“张谟”在河内太守任上一跳四级,由第三品的安西将[军]超迁为从一品的骠骑大将军,而徐之才于北魏末年就已由第三品的安东将军升迁为从第二品的中军□(大)将军,在其官位不断升迁的同时,将军号多年未变,直到北齐天统元年才“加骠骑大将军”,其间隔长达三十五年。以医术而受到北齐统治者特别重用的徐之才,也不是由四安将军直接升迁为骠骑大将军,而是经过了中军大将军的过渡,且经过了漫长的岁月,期间官爵的升进更是“张谟”难以望其项背的,仅就爵位而言,徐之才早在北魏末年就已“封昌安县开国侯,食邑八百户”,后在北齐后主武平二年“封西阳郡王”,而“张谟”终其一生,也只是在“三原县开国子”的低级爵位上原地踏步。

五

行文至此,应该不难得出结论:来历不清的所谓“张谟墓志”拓片完全是一纸赝品,北魏末年到北齐时期不曾存在过一个以高欢府司马入仕而在四十多年后死于所谓“北新城领民正”任上的名叫“张谟”的官员。当然,殷宪两文的相关论述,尤其是根据“北新城领民正”和“薨于新城治所”及“窆于新城之北岗”等不可靠的文字,来论证“文献中的新城、北新城”,自然也就只能是一个伪命题。

殷宪《北齐〈张谟墓志〉与北新城》一文的重点即在于通过“张谟墓志”所载其为“北新城领民正”及“薨于新城治所”并“窆于新城之北岗”,来确定“北新城”或“新城”的具体位置,进而将山西朔州水泉梁北齐壁画墓之墓主归诸“张谟”其人,以坐实壁画墓附近的古城遗址即为北魏历史上的“北新城”或“新城”,从而赋予“张谟墓志”拓片以极其重要的学术价值和现实意义。据殷氏自述:“《张谟墓志》的面世和上述实地考察并参以当地文物部门的调查成果,首先使我们廓清了一千多年来尘封于北新城的迷雾,使这座历史名城露出真面。其次是一些与此相关或由此相及的问题,如平齐郡的问题、阴馆城的问题、六修城的问题,等等,或迎刃而解,或开始变得明晰起来。”著名史学家“北京大学田余庆先生对此项成果赞赏有加”,盖亦职是之故。因此,还有必要对此再做一番申说。

诚如殷氏所言,“领民正一职,不仅不见于《北齐书》,亦不见于整个北朝史籍”。然而幸运的是,他又找到了可以类比的相关例证。《韩裔墓志》载其在“元象年”前“以功除冠军将军、中散大夫、帐中领民正都督、秦州、武阳县伯”。“天保元年,除开府仪同三司,别封康城县开国子。使持节、凉州诸军事、凉州刺史,迁三角领民正都督,又迁新城正都督,除使持节、建州诸军、本将军、建州刺史。”殷氏据此认为:“韩裔一生两任领民正,一为帐中领民正,都督秦州,一为三角领民正都督,实际上后面的新城正都督也同样是新城领民正都督。三个领民正,情况各不相同,却是逐渐走向规范:(1)帐中领民,未言领何地之民,但肯定与所督、监的州郡之民相关联。(2)三角领民,实即三角城领民,是领三角镇城之民。(3)新城正都督,既是镇城领民正都督,又是建州刺史,军政合一了。以此相较,张谟于武平五年的北新城领民正,实际上就是新城镇领民正都督,联想杜佑‘齐置朔州在故都西南新城’,‘后移于马邑’,可知张谟既是北新城领民正都督,又是朔州刺史。镇城也就是州城。”按《韩裔墓志》所载颇有不可解者,兹不具论。首先需要提出的是,殷氏先将“帐中领民正都督秦州”断句为“帐中领民正都督、秦州”,既而又解作“帐中领民正,都督秦州”,可谓自相矛盾。其实,“以功除冠军将军中散大夫帐中领民正都督秦州武阳县伯”,应该断句为“以功除冠军将军、中散大夫、帐中领民正都督,秦州武阳县伯”。“帐中领民正都督”即帐内领民正都督,当为帐内都督之一种,无疑是在高欢身边任职。若是“与所督、监的州郡之民相关联”,亦即在远离高欢的地方州郡任职,则不得谓之“帐中”。秦州当时在西魏治下,东魏官员“都督秦州”的可能性为零,而爵位则可以虚封(55)参见张维训《略谈北魏后期的实封和虚封》、高敏《跋〈北齐娄睿墓志〉》。据两文所论,北魏孝文帝太和十八年以后的封爵制度,实封爵位前有“开国”二字,虚封则无,而韩裔所封“秦州武阳县伯”即是虚封。。《魏书·灵征志下》:神龟元年“九月,秦州上言陇西之武阳山木连理”。《隋书·地理志上》陇西郡“陇西”县下本注:“旧城内(曰)陶,置南安郡。开皇初郡废,改为武阳。十年(590)改名焉。”按乞伏国仁建立西秦,“置武城、武阳……苑川十二郡,筑勇士城以居之”(56)以上三处引文分见《魏书》卷一一二下《灵征志下》,第2962页;《隋书》卷二九《地理志上》,第814页;《晋书》卷一二五《乞伏国仁载记》,北京:中华书局,1974年,第3115页。。秦州有武阳当无疑义,可证《韩裔墓志》此处当作“秦州武阳县伯”,而不是将“秦州”属上读作“都督秦州”。因为是东魏政权虚封,故未必与当时西魏现实的地方行政建置合拍。从《韩裔墓志》下文所载“三角领民正都督”“新城正都督”,亦可自证其上文应作“帐中领民正都督”,而非“帐中领民正”。殷氏将《韩裔墓志》所载“又迁新城正都督,除使持节、建州诸军、本将军、建州刺史”理解为“既是镇城领民正都督,又是建州刺史,军政合一了”,但从上下文来看,“新城正都督”与“建州刺史”实非同时兼任。《魏书·地形志上》“建州”下本注:“慕容永分上党置建兴郡,真君九年(448)省,和平五年(464)复。永安中罢郡置州,治高都城。”(57)《魏书》卷一○六上《地形志上》,第2481页。而且其地并未见到有关于“新城”的记载。韩裔此前任“三角领民正都督”,驻守三角城自无疑义。《魏书·地形志上》并州太原郡“长安”县下本注:“泰常二年(417)置,真君中省,景明(500-503)初复。有二陵城、三角城。”(58)《魏书》卷一○六上《地形志上》,第2466页。《元和郡县图志》卷一三《河东道二·太原府·太原县》:“三角城,在县西北十九里,一名徙人城。”(李吉甫撰,贺次君点校,北京:中华书局,1983年,第365页)从“徙人城”之名推测,此城当因安置徙民而置,与北魏在平城西北设北新城(平齐郡)安置平齐民类似。若按殷氏所言“镇城也就是州城”,则韩裔所任“三角领民正都督”便不得看作是“镇城”。从《韩裔墓志》的记载来看,“领民正都督”不能简称为“领民正”。“张谟墓志”只载其为“北新城领民正”,不仅不能将其理解为北新城领民正都督,更不能再给他强加一个无中生有的朔州刺史的头衔。如果他真的担任了朔州刺史,作为他一生最重要的官职,应该不存在墓志漏记的可能性。

《魏书·崔道固传》:“既而白曜送道固赴都,有司案劾,奏闻,诏恕其死。乃徙青齐士望共道固守城者数百家于桑乾,立平齐郡于平城西北北新城。以道固为太守,赐爵临淄子,加宁朔将军。寻徙治京城西南二百余里旧阴馆之西。”(59)《魏书》卷二四《崔玄伯传附崔道固传》,第630页。殷氏对此有这样的解释:“皇兴二年(468)先是送崔道固、刘休宾于平城为投化客,并在京城西北二十里或三十里北新城立平齐郡。第二年469年,‘徙青州民于京师,’后来又由平城西北数十里,迁到平城西南二百多里”。本来《魏书》的记载是“立平齐郡于平城西北北新城”,并未指明北新城与平城的具体距离,而殷氏却说是“在京城西北二十里或三十里”或“平城西北数十里”。如此读史,焉得正解?殷氏又云:“我读《魏书》,每到这里总觉魏收于北新城抑或北平城位置的记述有误。既‘徙青齐士望共道固守城者数百家于桑乾’,就应建郡于桑乾,岂有复于其北二百多里的京城西北建郡之理?既然一开始就在桑乾建郡,很明显,‘寻徙治京城西南二百余里旧阴馆之西,’便是百年之后史家的揣测之辞了。北平城即平齐郡位置生误的原因,根子就出在魏收撰写《魏书》时,对‘平齐郡于平城西北北新城’这则原始材料的理解产生了歧义。”按此处将“北新城”误作“北平城”,又将“立平齐郡于平城西北北新城”解作“于其(桑乾)北二百多里的京城西北建郡”。上引《魏书·崔道固传》的记载只是陈述史实,看不出魏收对“原始材料的理解产生了歧义”。殷氏之所以如此认为,盖缘于他对史书所载“桑乾”的误解——“桑乾”位于北魏京城(平城)南二百多里。然则,事实究竟如何?

北魏道武帝皇始元年(396)“三月,慕容垂来寇桑乾川。陈留公元虔先镇平城,时征兵未集,虔率麾下邀击,失利,死之。垂遂至平城西北,逾山结营,闻帝将至,乃筑城自守”(60)《魏书》卷二《太祖纪》,第27页。。按陈留公虔“少以壮勇知名”,“慕容宝来寇,虔绝其左翼。宝败,垂恚愤来桑乾。虔勇而轻敌,于陈战没”(61)《魏书》卷一五《昭成子孙·陈留王虔传》,第381页。。文成帝兴光元年(454)“二月甲午,帝至道坛,登受图箓;礼毕,曲赦京师”。献文帝天安元年(466)三月“辛亥,帝幸道坛,亲受符箓;曲赦京师”(62)以上二处引文分见《魏书》卷五《高宗纪》,第113页;卷六《显祖纪》,第126页。。据此,则道坛在京师无疑。孝文帝太和十五年八月“戊戌,移道坛于桑乾之阴,改曰崇虚寺”(63)《魏书》卷七下《高祖纪下》,第168页。。按《魏书·释老志》载太和十五年秋诏,有云:“昔京城之内,居舍尚希;今者里宅栉比,人神猥凑。非所以祗崇至法,清敬神道。可移于都南桑乾之阴,岳山之阳,永置其所。”其下又载,“迁洛移邺,踵如故事。其道坛在南郊,方二百步”(64)《魏书》卷一一四《释老志》,第3055页。。可知道坛于太和十五年从“京城之内”“移于都南桑乾之阴,岳山之阳”,迁都后继续在洛阳南郊设立道坛。《魏书·礼志一》载明元帝泰常三年“又立五岳四渎庙于桑乾水之阴,春秋遣有司祭,有牲及币”(65)《魏书》卷一○八之一《礼志一》,第2737页。。太和十五年道坛当移于其地侧近。咸阳王禧于宣武帝初年谋反被诛,其子逃亡南朝,其中元晔被梁武帝萧“衍封为桑乾王,拜散骑常侍。卒于秣陵”。《魏书·王慧龙传》:“时制,南人入国者皆葬桑乾。”按王慧龙卒于太武帝太平真君元年。清河东武城人崔亮,“父元孙,刘骏尚书郎。刘彧之僭立也,彧青州刺史沈文秀阻兵叛之。彧使元孙讨文秀,为文秀所害。亮母房氏,携亮依冀州刺史崔道固于历城,道固即亮之叔祖也。及慕容白曜之平三齐,内徙桑乾,为平齐民”。房爱亲亦为平齐民,其子“景伯生于桑乾,少丧父,以孝闻。家贫,佣书自给,养母甚谨”。宣武帝“延昌元年(512)四月庚辰,京师及并、朔、相、冀、定、瀛六州地震。恒州之繁畤、桑乾、灵丘,肆州之秀容、雁门,地震陷裂”。司马“惠安,高祖时袭爵。历恒州别驾、桑乾太守、太尉谘议参军事”(66)以上有关“桑乾”所在地的六处引文,分见《魏书》卷二一上《献文六王上·咸阳王禧传附晔传》,第541页;卷三八《王慧龙传》,第877页;卷六六《崔亮传》,第1476页;卷四三《房法寿传附景伯传》,第977页;卷一一二上《灵征志上》,第2897页;卷三七《司马叔璠传附惠安传》,第861页。。所载“桑乾”均指旧都平城所在地。孝明帝时宗室元顺“出除平北将军、恒州刺史”。他对专权的元叉说:“北镇纷纭,方为国梗,桑乾旧都,根本所系。请假都督,为国捍屏。”(67)《魏书》卷一九中《景穆十二王中·任城王澄传附顺传》,第482页。以上记载无可辩驳地证明,“桑乾”乃是指北魏迁都前的京师平城,而不是殷氏所说的平城南二百多里的地方。

《魏书·释老志》载东魏孝静帝元象元年秋诏,有云:“而百辟士民,届都之始,城外新城,并皆给宅。旧城中暂时普借,更拟后须,非为永久。如闻诸人,多以二处得地,或舍旧城所借之宅,擅立为寺。”(68)《魏书》卷一一四《释老志》,第3047页。此处所言“新城”是与北魏之“旧城”相对而言,并非专名。北齐后主武平二年,斛律光、段韶等统率北齐军队在西南河、汾沿线抵御北周军队进攻,“五月,攻服秦城。周人于姚襄城南更起城镇,东接定阳,又作深堑,断绝行道。韶乃密抽壮士,从北袭之。又遣人潜渡河,告姚襄城中,令内外相应,渡者千有余人,周人始觉。于是合战,大破之,获其仪同若干显宝等。诸将咸欲攻其新城”(69)《北齐书》卷一六《段荣传附韶传》,第212-213页。。此所谓“新城”即指上文“周人于姚襄城南更起城镇”,亦非专名。文宣帝天保五年八月,“诏常山王演、上党王涣,清河王岳、平原王段韶等率众于洛阳西南筑伐恶城、新城、严城、河南城”(70)《北齐书》卷四《文宣纪》,第59页。。此“新城”系专名无疑。《北齐书·斛律金传》:“世宗嗣事,侯景据颍川降于西魏,诏遣金帅潘乐、薛孤延等固守河阳以备。西魏使其大都督李景和、若干宝领马步数万,欲从新城赴援侯景。”(71)《北齐书》卷一七《斛律金传》,第220-221页。此“新城”在洛阳附近,应该与其后不久所筑之“新城”为同一地方,表明在常山王演等筑城之前,“新城”之名就已存在。北魏至北齐时期,“新城”见于记载者有:北魏定州中山郡卢奴县有“新城宫”,同州郡毋极县有“新城”,瀛州高阳郡有“新城”县,汾州吐京郡领“新城”县,青州高阳郡有“新城”县,荆州南阳郡领“新城”县(72)以上有关北魏“新城”的六处引文,分见《魏书》卷一○六上《地形志上》,第2462、2469、2483、2523、2634页。。东魏北齐司州汲郡朝歌县有“新城”,南汾州南吐京郡领“新城”一县,武州吐京郡领“新城”县,北荆州领“新城”郡,下领“新城”县,南朔州“新城”郡领“新城”一县,湘州永安郡领“新城”一县(73)以上有关东魏北齐“新城”的六处引文,分见《魏书》卷一○六上《地形志上》,第2458、2489、2502、2503、2566、2567、2586、2587、2592页。。见于史书记载的位于多地的这些“新城”,既与韩裔曾经主政的建州无关,更与殷氏所言“北新城”或“新城”毫不相干。