高铁廊道桥下空间生态节点识别及优化研究*

——以成都市建成区高铁廊道为例

杨青娟,林子琦,张启茂,王晚林,陈萱泽

截止2021 年底,中国高铁运营里程已突破4 万km,总长度高居世界第一。高速铁路在大中城市的覆盖率激增,已成为促进城市与区域协调发展不可或缺的加速器[1]。为尽量减少土地占用和生态影响,同时满足高铁对地面沉降和轨道曲率半径等技术的严格要求,我国新建的高铁广泛采用高架桥梁形式,平均占比约50%,京沪高铁、沪杭高铁等发达地区的高铁桥梁占比高达90%。相比路堑式铁路[2,3],架空的铁路廊道对于生态环境的影响有所弱化,但在施工和运营过程中,仍然会阻隔廊道两侧环境,带来噪音、震动干扰,降低物种迁移畅通性。同时由于桥面遮挡、运营干扰等原因,桥下空间存在扬尘、废气污染、降水减少、土壤污染,致使桥下及阴影区植被生长环境恶劣、生境类型单一,进而影响了城市建成区的景观连通性和生态格局。同时大量的高架线附属桥下“失落空间”未被有效利用,由此产生城市消极空间规模大,周边环境复杂,很难全面优化。因此需要开展针对性的研究,降低铁路廊道对区域生态的影响,促进城市的可持续发展。

高铁廊道通常指的是由高铁路权线以内及路权线外侧毗邻的绿地共同构成的线性或带状区域,其桥下空间除了桥阴空间(高架线路区间中桥面垂直投影部分的空间),还包括路权线内的绿地空间及立交枢纽形成的廊道空间[4-6](图1)。高铁廊道与城市中的公路桥廊道类似。但公路桥存在大量高架与地面的衔接段,匝道空间和围合空间较多,连通性差,同时周边用地紧张,绿色隔离带窄,优化潜力有限。而高铁廊道桥下空间整体连续性更高、宽度更宽、且多穿越城市边缘区域。高铁高架桥廊道空间大致可以分为三类路径形态[7],其构成的总体规模更大,生态价值更为可观(图2)。目前大部分有关桥下空间的研究集中在城市道路高架桥下空间的利用与优化[8]、绿化植物生长特性及选择策略[9]、桥下雨水收集利用[10]、桥下光环境及光照特性[11]、桥下空间微气候[12]等微观层面,较少关注到高铁廊道桥下空间与宏观层面潜在的区域生态连通意义。

图2 基于高铁路径形态桥下空间分类

景观连通性决定了物种迁徙、斑块间物质流通的畅通程度,城市区域景观联通性对于高密度人工建成环境的生态健康与稳定有着重要意义。基于景观连通性构建生态网络是当前景观生态学研究的重点之一,近年来有关生态网络构建方法的研究取得了积极的进展。Vogt 等[13,14]学者提出的形态学空间格局分析(MSPA,Morphological Spatial Pattern Analysis)能够运用数学形态学原理处理土地利用栅格图像,进而分辨出景观的类型与结构;罗言云等[15]基于形态学空间格局分析(MSPA)和景观连通性指数分析对成都市公园绿地景观连通性进行评价;周媛[16]基于形态学空间格局分析(MSPA)提取核心区与桥接区作为识别生态源地与现有廊道的基础数据,避免直接根据绿地斑块属性和面积进行源地筛选的主观性。荷兰生态学家Knappen[17]提出的最小累积阻力模型(MCR,Minimal Cumulative Resistance Model)能够计算异质空间内对生物迁移及扩散产生障碍的空间阻力,通过识别通道最小累积阻力进而判定潜在可达性,目前已广泛应用于潜在廊道识别之中;张玥等[18]利用夜间灯光数据改进了生态阻力面,并在此基础上运用最小累积阻力模型(MCR)识别生态廊道。综上所述,国内高铁工程的生态影响关联城市建成区景观连通性变化的研究较少。基于高铁廊道的空间特征,本文将生态网络构建模型引入高铁廊道桥下空间优化研究,提出城市建成区景观连通性关键节点空间的识别方法,并探索生境营造策略,为高铁廊道桥下空间的高效优化建设提供有益探索。

1 研究区域及数据来源

1.1 研究区概况

成都市建成区位于四川省成都市管辖的中心部分,根据《成都市新型城镇化规划》、《成都市域城镇体系规划》对成都市中心城区的界定,研究区范围包括成都锦江区、青羊区、金牛区等12 个市辖区(行政区)和2个经济功能区。总面积3639.81 km2。成都地处亚热带季风气候区,雨量丰富,年平均温度为16.5℃~17.9℃,海拔约在310m~1100m 之间,地貌以平原为主,地势由西北向东南倾斜。

成都建成区内现有成灌快铁、成蒲快铁、成昆铁路、成渝高铁、达成铁路、成绵乐客运专线、三环铁路环线等七条高铁线路,总长度约280km,其中高架桥长度约122km,占总线路的43%。成蒲快铁、成绵乐城际铁路以及成灌快铁的桥梁占比均超过85%。现有桥下空间主要利用方式为城市绿地,建设质量不高,存在荒地占比大、土壤干旱、植物长势较差、空间利用率低等问题,是城市中规模非常大的消极空间。

1.2 数据来源及处理

研究涉及的数据有DEM 数据、遥感数据、高铁线路数据等。其中,DEM 数据空间分辨率为30m,来源于地理空间数据云(https://www.gscloud.cn),并由此计算生成坡度数据;遥感数据为2020 年空间分辨率30m 的Landsat 8 OLI_TIRS 卫星数字产品,轨道号为129/39,云量低于1%,来源于地理空间数据云(https://www.gscloud.cn);高铁线路数据、行政区边界数据来源于全国基础地理信息数据中铁路矢量数据和境界与政区矢量数据(https://www.webmap.cn)。

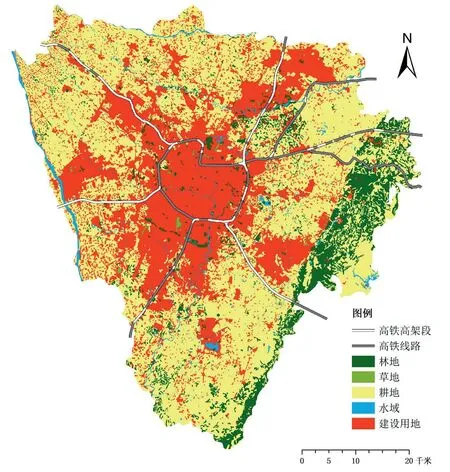

运用ENVI 5.3 软件对遥感影像数据进行多光谱融合及假彩色合成、裁剪、目视解译,划分林地、耕地、草地、水域、建设用地五种土地利用/覆被类型,得到30m 分辨率的土地利用/覆被类型数据。通过谷歌地球高分辨率影像和实地调研,目视解译出高铁线路高架段数据。最终绘制出成都市建成区土地利用类型与高铁廊道示意图(图3)。

图3 成都市建成区土地利用类型与高铁廊道示意图

2 研究方法

研究基于生态网络分析方法构建高铁廊道桥下空间关键生态节点识别模型,主要有基本景观类型与生态源地识别、重要潜在廊道筛选、分层叠置分析识别桥下空间关键生态节点等几大步骤(图4)。

图4 技术路线

2.1 基于MSPA 识别景观类型与生态源地

研究将土地利用类型中的林地、草地、水域三类生态用地提取出作为形态学空间格局分析(MSPA)的前景数据,其余用地类型作为背景,利用GuidosToolbox2.8软件生成七类景观类型,其中核心区是大型自然斑块,是多种生态过程的“源”,桥接区是连接相邻核心区的廊道,是核心区斑块间进行物种扩散和能量交流的通道,核心区和桥接区都具有重要的景观连通性意义[19]。

基于形态学空间格局分析(MSPA)的核心区数据识别生态源地。根据景观生态学理论,影响景观生态过程与功能的景观格局要素有很多,其中斑块面积和连接度指数是维续景观生态功能的主要载体[20]。利用ArcGIS软件统计核心区面积以及利用Conefor 和ArcGIS 计算统计核心区的斑块重要性指数(dPC),通过设定最小面积阈值与dPC 阈值筛选面积更大与连接水平更高的核心区斑块作为生态源地。对于通过景观连通性指数计算识别生态源地,现有研究[16,21-23]多将斑块连通距离阈值设置为400m、500m、1000m、1500m,且皆将斑块间连通性概率设置为0.5。本研究在参考已有的西南地区城市生态源地识别研究基础上,设置多种斑块距离阈值进行研究,结果表明当阈值设置过大时(如设定1500m),会导致生态源地等空间尺度较大斑块被分割,而小型斑块或孤岛丢失,也无廊道连接;当阈值设置过小时(如设定500m),会导致景观组分增多,斑块较为破碎,各生态斑块的连接度不高,且数据量庞大。在多次尝试调整后将景观连通性阈值设为1000m,连接概率设定为0.5。通过Conefor2.6 和ArcGIS 计算统计每个核心区dPC 数据与面积数据,依据自然断裂法将两个属性数据生成折线图,将数据趋于平稳的拐点值判定为最小面积阈值与dPC 阈值。本研究将面积大于0.657km2和dPC 值大于0.012403 的核心区斑块识别为生态源地。

2.2 基于MCR 筛选重要潜在廊道

采用最小累积阻力模型(MCR)构建成都市建成区综合阻力面,计算累积阻力值判断潜在功能性廊道分布位置,计算公式如式(1):

式(1)中,Dij为物种从源地j到景观单元i的空间距离;Ri为景观单元i 对某物种迁移运动的阻力系数[22]。

参考不同学者构建西南地区城市生态网络时选取的阻力因子[16,24,25],结合成都市特征及研究目标的设定,因地制宜地选取土地利用类型、高程、坡度三项因素作为阻力因子,每项阻力因子分为五级进行赋值。土地利用类型因素的阻力值结合相关研究成果和专家咨询法确定,其中由于成都市建成区主要以陆地空间为主、水域面积占比小(图3),结合成都地区地理环境及内陆生物资源特征,本研究对于成都市建成区中生物在不同生境间迁移、扩散的廊道筛选主要考虑陆生生物的迁徙,故对土地利用类型因素中水域的景观阻力值设置较大。高程与坡度的阻力值采取自然断裂法进行重分类赋值。三项阻力因子的权重值参考不同学者有关成都市景观格局阻力因子系数[16,24,25]与专家咨询结果确定,各项阻力因子的阻力值与权重值见(表1),最终加权叠加计算形成综合阻力面。基于综合阻力面与生态源地数据结果,借助ArcGIS 中Distance 工具集对各个生态源地分别进行成本距离和成本回溯计算,得到各生态源地到目标源地的所有潜在廊道。

表1 各阻力因子阻力值与权重值

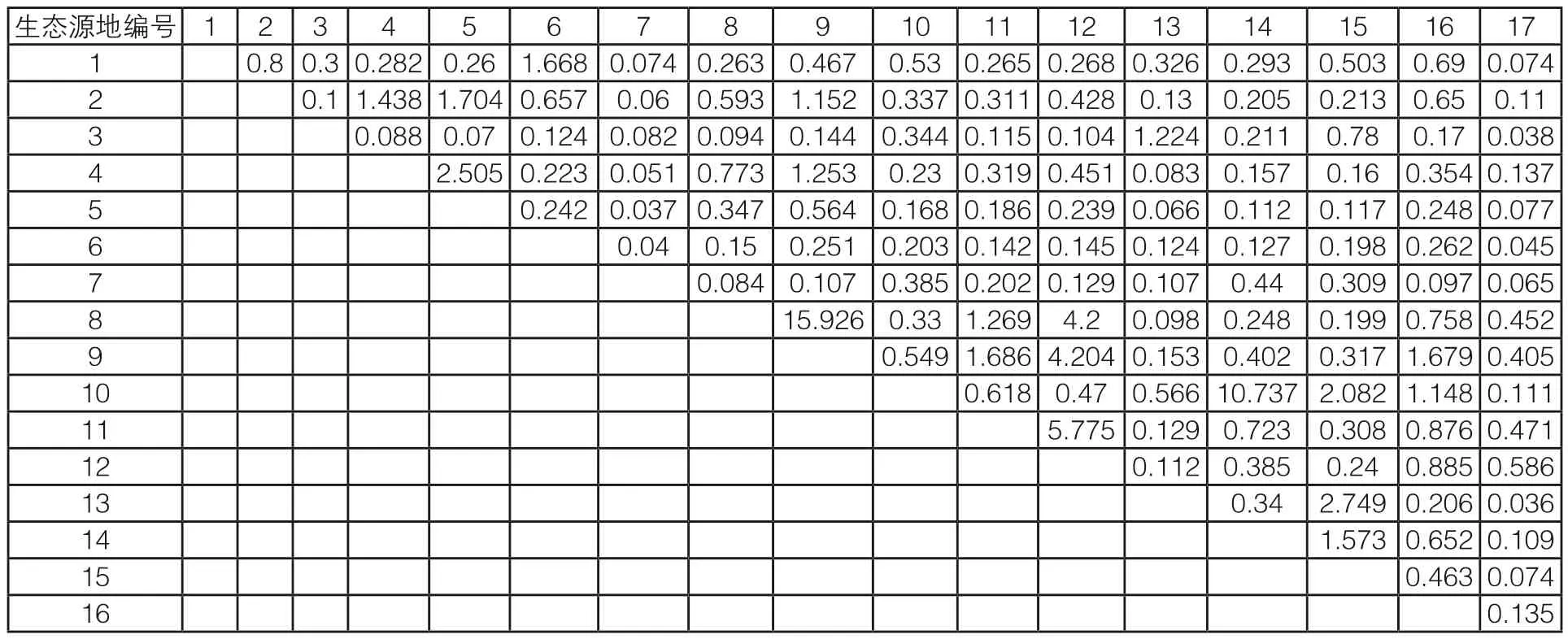

研究采用重力模型判断生态源地斑块之间的相互作用力大小,进而判断连接两源地之间的廊道的重要程度。通过重力模型计算出生态源地之间的相互作用矩阵,参考相关研究[22]将相互作用强度值高于0.3 的潜在廊道作为重要潜在廊道,其他潜在廊道作为一般廊道。重力模型计算公式如式(2):

式(2)中,Gij是源地斑块之间的相互作用强度;Pi为斑块i 的整体阻力值;Si为斑块i 的面积;Lij为斑块i及j 之间潜在廊道的累积阻力值大小;Lmax为研究区内所有廊道的最大累积阻力值[16]。

2.3 桥下空间关键生态节点识别

将成都建成区MSPA 景观类型图、生态源地分布图、重要潜在廊道分布图分层叠加,去掉对区域景观连通性影响不大的支线类型,形成成都市建成区生态用地类型图,包括生态源地、现有廊道(桥接区、环道区)、重要潜在廊道、核心区、孤岛区、孔隙、边缘区共七种类型[13,16],根据景观空间形态特征可归类为斑块类、廊道类、边缘类三大类。最后利用ArcGIS 将生态用地类型图与高铁廊道分布图进行叠置分析,将穿越重要生态用地的高铁廊道的桥下空间识别为关键生态节点,并依照穿越的生态用地类型划分桥下空间生态节点类型(表2)。结合生态用地所属类型的属性与特征[13,26],总结归纳出各类生态节点特征与生态意义。

表2 高铁廊道桥下空间关键生态节点类型与特征[13,26]

3 结果与分析

3.1 基于MSPA 的景观类型与生态源地识别结果

形态学空间格局分析(MSPA)结果表明(图5),核心区总面积257.067km2,约占建成区生态用地面积(林地、草地、水域)的62%,主要分布于东部龙泉山山脉;中部和西北部的核心区分布较为稀少且破碎程度高,核心区斑块整体东西向连通性较差。桥接区面积占生态用地面积的3.8%,桥接区多为南北走向,能够为核心区斑块间能量流动与物质交换提供迁徙场所。根据生态源地识别方法,最终从核心区中筛选出17 个生态源地(图6)。

3.2 重要潜在廊道识别结果

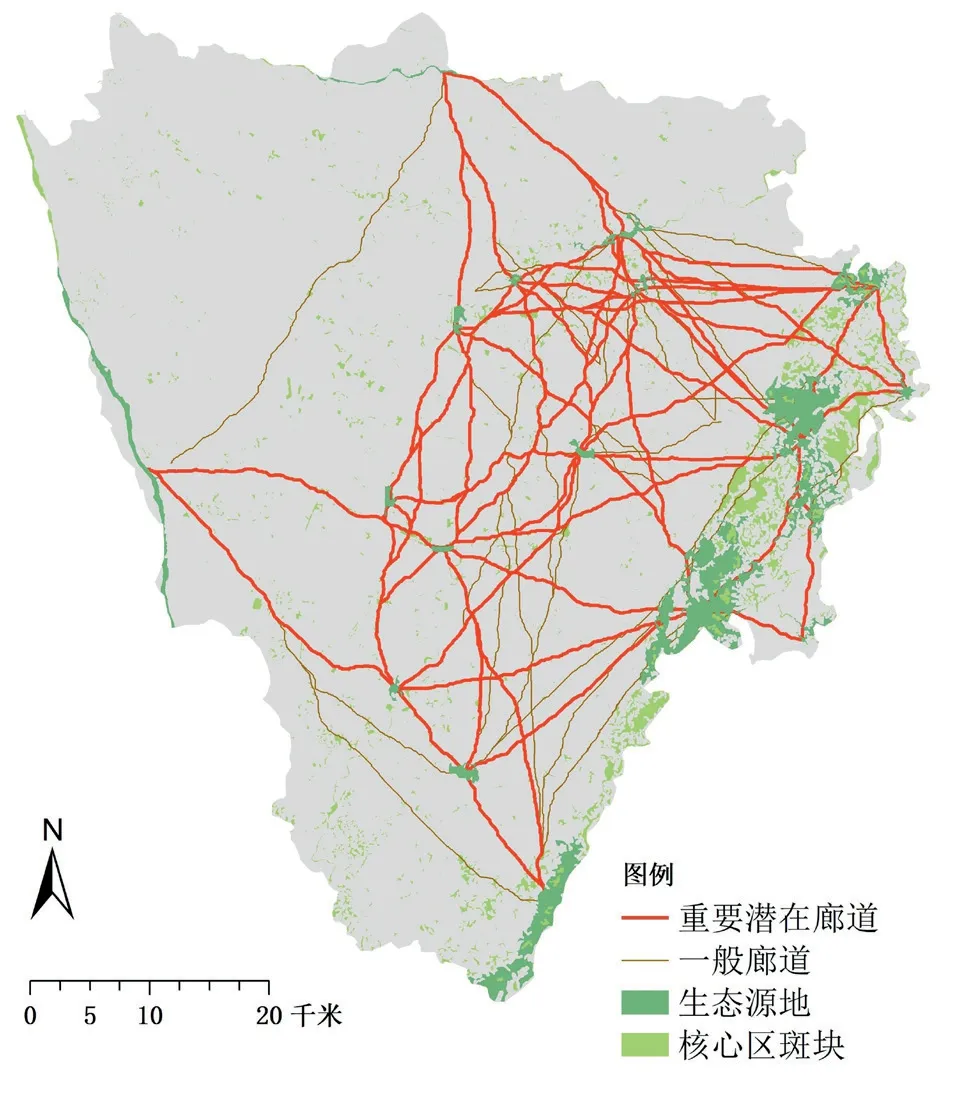

研究构建成都市建成区生态综合阻力面(图7),利用最小累积阻力模型(MCR)识别出17 个生态源地之间的潜在廊道,由于通过MCR 模型得到物种迁移最佳最小阻力值的路径,可能存在部分廊道的重合,研究通过运用孔繁花等[27]归纳的重力模型对重复冗余的廊道进行筛选,将相互作用强度高于0.3 的生态廊道作为重要潜在廊道,其余作为一般廊道(表3)。结果表明成都市建成区内重要潜在廊道63 条,一般廊道73 条(图8)。最小累积阻力模型生成的廊道网络是无宽度的概念网络,对廊道所穿越研究区各用地类型长度及占比统计见表4,由于生态廊道大多为人类活动影响较弱的地区,故建设用地占比小,生态用地(以耕地、林地为主)占主要部分,占比接近90%。

表3 基于重力模型的生态源地间相互作用矩阵

表4 成都市建成区内廊道穿越各用地类型长度及占比统计表

图7 研究区MSPA 景观类型研究区综合阻力面

图8 研究区内重要潜在廊道分布

3.3 关键生态节点识别结果

利用ArcGIS 进行数据分类统计,识别出成都市建成区的高铁廊道高架桥下空间关键生态节点91 个(图9),其中包括斑块类38个、廊道类35个和边缘类18个(表5)。通过数量分布对比可以发现,斑块类生态节点数量最多,是维持局部生态稳定、提升高铁桥下空间整体生境质量的基础性点位;廊道类生态节点数量较多,是改善区域景观连通性、降低物种运动穿越高铁时路域风险的关键性点位。其次,大量桥下关键生态节点分布于七条高铁廊道中的成绵乐城际铁路廊道、成渝高铁廊道及三环铁路东环线廊道,其中成绵乐城际铁路廊道的桥下关键生态节点高达23 处,占所有生态节点的25%,是着重开展生态优化设计的高铁廊道;从空间分布对比可以发现,多条高铁廊道交叉枢纽区域是关键生态节点普遍集中分布的空间,并且出现的类型组合与空间关系更为复杂,生境营造的难度和需求更大。

表5 成都市建成区高铁廊道桥下生境营造关键节点数量表

图9 生境营造关键节点识别结果

斑块类桥下空间关键生态节点中有4 个生态源地型关键节点,包括成蒲快铁经过金马河的高架桥下节点(图9-1)、成渝高铁和达成铁路经过龙泉山的高架桥下节点(图9-2、图9-3)、成绵乐城际铁路经过毗河的高架桥下节点(图9-4);其他核心区斑块型桥下生境营造关键节点共有26 个,主要分布在城市河流以及安德活水公园、北湖生态公园等城绿地;孤岛型节点较少,主要分布在核心区斑块节点周边。

廊道类桥下空间关键生态节点包括4 个现有廊道型关键节点、31 个重要潜在廊道型关键节点。廊道类关键节点主要集中于东部的成绵乐客运专线、达成铁路、成渝铁路以及三环铁路环线,节点空间多是河流及道路两旁的带状绿地、高架桥下连续的防护绿地以及农田间的带状林地。

边缘类桥下空间关键生态节点中没有内部孔隙型节点,主要是因为孔隙是斑块内部植被退化区域的边缘地带,面积小和数量少,并且高速铁路极少深入大型斑块内部。边缘类关键节点整体分布较均匀,且多数与斑块类关键节点相重合,也有部分边缘类关键节点单独存在,例如白鹭湾湿地公园的边缘部分,此类单独存在的边缘类节点大多是因为景观斑块过于破碎。

3.4 桥下空间生态节点优化策略

从研究结果看,成都高铁廊道桥下空间关键生态节点多位于城市边缘区域,周边用地以耕地、林地为主,人类活动较少,休憩等其他城市功能需求相对较弱。作为提升区域连通性的基础性和关键性生态节点,优先以生态功能提升为优化目标。根据生态节点类型及特征的不同,其营造策略的重点有着明显差异,应针对性的规避桥下不利因素,提出各类型相应优化策略(图10),包括生境提升、廊道改善、减缓干扰等方面:

图10 成都市建成区高铁廊道桥下关键生态节点优化策略

(1)生境提升:桥下生境条件相对于城市生境来说,质量较差,存在着不利于植物生长的气候、土壤、人为因子等的影响,难以形成稳定丰富的植物群落。因此应对桥下的构成因素进行积极合理的改善,对生境群落进行合理的构建与后续管理。在斑块和边缘型节点处,优化桥下土壤、光照、雨水条件,丰富植被群落,包括适当利用浅色甚至反光材料涂抹桥身以改善桥下导光[5];将桥下空间与生物滞留设施、下沉式绿地、雨水罐等低影响开发措施结合,净化收集回用桥面雨水[10];增加小型水体、自然石块、腐木等自然要素,为生物提供良好的生境踏脚石;根据桥下空间的桥梁高宽比、桥墩位置、日照情况等现状,选择持续性的构建生境群落设计方法,乡土常用植物优先级大于美观观赏性景观植物,考虑种植的空间梯度、时间梯度关系,避免一次铺满的绿化手段等,考虑桥下第一年栽种一年生先锋性草本、地被类植物,改良土壤立地微环境,第二年再以灌木为主,草本、藤本为辅,后续逐渐完善栽植,通过有步骤的、有计划的栽种,使生境中的植物逐渐形成一个较稳定、可持续的耐阴小生态群落系统,从而更少依赖人工管理,节约养护成本,动态地变化为动植物群落较丰富的景观,整体改善桥下生境质量,增强空间内部生态稳定性。

(2)廊道改善:在廊道型节点处,沿廊道连通方向,增设动物迁移配套设施,跨越河流、道路等障碍,优化迁移通道的连通性,配套野生动物通道警示带、监测设备等相应设施[5]。在具体设计中可结合仿生警戒色、保护色和拟态等生物特性与现象,提升动物安全迁移概率。穿越河流、道路的桥下空间可利用泥沙堆积增设踏脚石、优化河流驳岸及两侧植被缓冲带、建设生态桥和涵洞来辅助动物迁徙。

(3)减缓干扰:通过自然边界的形成,减缓噪音、人为活动等干扰。建议关键节点拆除隔离性强的防护栏,通过地形塑造、复层植物群落打造等自然手法,形成减弱人类干扰但不影响自然过程的防护形式。同时在节点处设置降低高铁运行噪音、削弱动车运营光干扰的设施,促进周边绿地再野化,营造生态缓冲带,降低桥下空间受干扰程度。

以生态目标为优先导向的优化设计还可以结合周边用地性质、功能需求、高铁廊道桥下净高、可利用空间现状等因素,因地制宜地考虑对城市游憩等其他功能的协同和兼顾,根据人类活动干扰强度科学安排活动空间,共同营造具有野趣的自然观赏景观、具有教育意义的游览类生境景观等多功能桥下空间,丰富城市风貌和生态美学体验。

4 总结与讨论

高速铁路桥下空间这一特殊场地是现阶段城市化建设、高速铁路飞速发展产生的附属空间,如何优化利用难度大。研究基于高铁桥梁廊道自身的特点,从宏观结合微观的视角出发,基于城市建成区景观连通性提升,提出高铁廊道桥下空间关键生态节点的识别模型及优化策略,挖掘桥下空间的生态价值。本研究构建了高铁廊道桥下空间关键生态节点识别模型,通过基本景观类型与生态源地识别、重要潜在廊道筛选、高铁廊道叠置分析等几大步骤,最终识别判定出成都市建成区高铁廊道桥下空间91 处关键生态节点,并根据不同生态节点类型及特征,针对性的提出了相应优化设计策略。同时基于区域生态价值探讨关键节点桥下空间优化设计思路,是对城市特殊场地中生态设计理论领域的新探索。研究方法能够广泛应用于铁路、甚至公路等其他交通廊道桥下空间关键生态节点识别,有利于城市交通桥下空间的综合利用,也为提升城市生态安全提供研究支撑。

研究中的关键在于两点,分别是生态源地识别的景观连接度距离阈值和构建潜在廊道时设定的阻力值。其理想赋值方法应该是基于对城市建成区中大量动物的观测数据而定,由于当前城市建成区动植物观测资料较为缺乏,本文依据国内外相关研究,选取了多个距离梯度,通过对比分析获取最佳阈值,同时采用多个阻力赋值方案来构建MCR 模型。在之后的研究中可以对城市的动物迁移、各群落内部的生物多样性、生境边缘效应和物种的关系等内容进行长期的数据观测与分析,从而进一步提升高铁廊道桥下空间关键生态节点模型识别的精准性。

高速铁路是城市快速发展的重要功能纽带,因此我国提出交通强国的策略,大量建设了高铁线路,并在很多区段采用了造价高但更生态环保的高架铁路形式。为充分实现这一决策背后的绿色环保目标,有必要深入挖掘“高架”形式潜在的生态价值。但面积规模大、利益相关主体构成复杂等因素都意味着高铁廊道桥下空间无法实现全面优化。基于现实挑战和需求,本研究提出的高铁廊道桥下空间重要生态节点识别方法和系统优化策略,明确了优化的重点,有利于更有效地发挥高铁廊道桥下空间的潜在生态价值,顺应了绿色铁路的发展要求,为今后高铁建设提供了理论方法依据和新的思考方向。同时也有利于提高城市建成区景观连通性、优化区域生态格局并激活城市中剩余空间潜在价值。

图、表来源

表2:作者根据参考文献[13,26]绘制;其余图、表均由作者绘制。