具身形态学:基于身体行为的计算性几何

闫超

李特

袁烽

一、建筑设计的第二重具身性

自现代意义上的建筑学出现开始,建筑设计流程呈现出一种双重的具身性。一方面,伏案而绘的工作传统使得建筑师需要具身性的投入到设计过程中;另一方面,在空间创作的过程中,建筑师会实时地将一种想象的身体行为投射到所绘制的图纸之上,推演着使用、体验该空间的可能性[1][2](图1)。基于这种双重具身性,从建筑布局到细节轮廓,建筑师设计的任何一种空间几何,都有着与身体行为的天然关联性。20 世纪后半叶开始,计算机作为新设计媒介被引入建筑设计工作中,并逐渐取代了传统的图板绘图。其中代表性的事件如,1988 年美国哥伦比亚大学在伯纳德·屈米(Bernard Tschumi)的领导下建立了无纸化设计课(paperless studio)。设计媒介的数字化转型,虽然大幅降低了建筑设计工作中身体的参与度,消融着传统意义上第一重具身性对于空间创作的作用,但是提升了建筑学中身体研究领域的深度和广度,拓展了空间创作中第二重具身性的边界。近年来,在虚拟现实、大数据、机器学习等新技术的催动下,建筑师具备了探索空间体验的新媒介、观测行为规律的新工具,以及进行复杂行为分析的新算法[3]。针对“身体行为—建筑形式”关系的认知,也从先前仅依靠建筑师创作时主观的共情想象力,扩展到拥有更多量化客观的行为规律的支撑。然而,为了让数字化分析得到的行为规律不仅仅作为空间认知的基础,而是真正融入设计创作过程中,关键在于理清行为规律与空间几何之间的映射关联体系,这其中包含三个递进问题:建筑形式与身体行为会在哪些维度产生关联性;这些维度下身体行为的规律如何被表达为几何信息;几何化的身体行为规律又如何直接驱动建筑空间的设计生成。

图1: 克劳德·布拉格登(Claude Bragdon)的自画像—想象的身体从墨水瓶走到建筑图纸中

二、建筑形式与身体行为

从人因城市工程学的角度看,身体行为与人居环境的关联性发生在群体、远体、中体、近体、体表五个不同的尺度上,对应城市、街道、建筑、室内、微环境等空间对象[4]。在这一系列尺度的变化中,建筑形式与身体行为的联系可以归纳为三个维度:身体姿态、身体感知和身体运动。

1.身体姿态维度

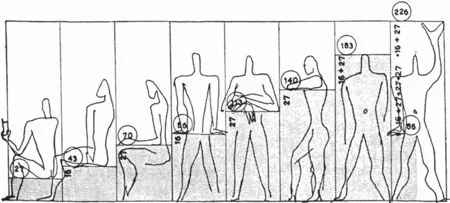

在身体姿态的维度上,身体行为主要在微观尺度上与建筑空间的几何形式构成关联性。建筑史中最为经典的例子便是自古罗马时期以来建筑师对于身体比例的“崇拜”。正如维特鲁威(Vitruvius)在《建筑十书》(The Ten Books on Architecture)的“论对称性(On Symmetry)”一卷中所论述的,因为大自然将人类身体设计成具备适宜的“整体—局部”比例,因此成为任何一座“完美”建筑的形式应该参照的对象[5]。维特鲁威的理论深刻地影响了欧洲文艺复兴时期的建筑形式观(图2)。发展到现代主义建筑时期,建筑从对身体比例的模仿发展为对身体姿态的架构[6]。尽管这个时期以人体工程学为指导的空间设计仍然关注身体比例,但是正如勒·柯布西 耶(Le Corbusier)在20 世 纪40 至50年代完成的模数人(Modulor Man)图解所展示的,此时对身体比例的研究是为了探究身体在不同姿态下对周围空间的尺寸需求(图3)。换言之,与空间几何相互映射的不再是身体比例,而是各式各样的身体姿态及其对应的近身空间几何。这一规则在当今的建筑与室内设计实践中仍在沿用。

图2: 弗朗西斯科·迪·乔治绘制的巴西利卡平面中的身体

图3: 勒·柯布西耶的模数人

2.身体感知维度

就感知机制而言,身体行为与空间几何之间的关键媒介是视觉感知,例如空间几何中的方向性会经由视觉感知来影响身体行进时的路径选择。基于视觉感知的机制,空间几何对于身体行为的影响作用发生在两个相互渗透的层面:语义和感官。

在语义层面,空间形式对身体行为的影响是基于这样一种普遍认知:在具体的社会文化背景下,人与建筑之间会借由视觉感知建立一套语义系统,其中建筑材料、功能、空间、结构、装饰均具有特定的含义,而这些含义是引导人的行为的基础设施。例如。帕特里克·舒马赫(Patrik Schumacher)受尼克拉斯·卢曼(Niklas Luhmann)的社会系统论所影响提出了参数化主义(Parametricism)理论,认为在这种语义交流结构下,空间几何系统与更加宏大的社会系统相互关联,进而可以作用于群体行为乃至社会进程的塑造[7]。

在感官层面,空间几何和身体行为是在一种更加瞬时的具身性体验中被交织在一起。从哲学家莫里斯·梅洛庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)的知觉现象学到当代具身感知理论,已经揭示了视觉感官、身体行为与环境要素之间相互影响的内在规律:特定环境意图下的身体行为是视觉感官的基础,视觉感官的结果同时又会反过来影响具身行为的实施[8]。在借助前沿神经科学的探索中,哈里·弗朗西斯·马尔格雷夫(Harry Francis Mallgrave)和尤哈尼·帕拉斯马(Juhani Pallasmaa)等人的工作进一步揭示了视觉感知的具身性本质[9][10]。作者曾通过对预判感知的神经科学理论进行研究,分析了视觉感知预判和行为纠错机制[11],进而揭示出空间形式的连贯性、视觉信息密度等属性对于身体行为的影响作用[12]。

在此基础上,身体姿态不仅在微观尺度下直接影响空间几何,同时由于身体姿态架构着感知器官,因此在更大尺度的场景下,也借由感知机制而参与到空间几何的塑造中。美国环境行为学家詹姆斯·吉布森(James J.Gibson)的可供性理论认为人通过视觉感知到的并非空间形式的图像,而是空间形式可以如何容纳的某种身体行为,以及这种行为背后的具体含义[13]。也就是说,身体在发生某种行为时的姿态成为了感知的前置条件,我们目之所及的均是空间形式和身体姿态之间的潜在关系,而且这种潜在关系甚至已经成为了我们理解环境的基础。正如肯特·C·布卢默(Kent C.Bloomer)和查尔斯·W·摩尔(Charles W.Moore)在《身体、记忆和建筑》(Body,Memory,and Architecture)一书中所阐述,我们在日常中的所有经验,都是基于身体的独特形态而建立的。例如,无论身体的头部朝向什么方向,我们对于前后、左右的认知始终是基于身体躯干的。同时,由于身体形态具有语义层面的含义,因此也是我们在语义层面建立环境认知的基础[14]。

3.身体运动维度

在中大尺度的场景下,空间几何对身体行为的作用在于其界定着身体的运动路径。而随着身体运动的引入,空间几何与身体姿态、身体感知之间的关联性,也从静态的二元相互作用,发展为历时性的、动态的复杂影响机制。自欧洲现代性启蒙以来,时间和空间已成为建筑设计认知中不可分割的两个方面[15]。当身体不再被视为静态视点位置的符号性表达,取而代之的是其作为动态感知媒介的新角色。在勒·柯布西耶的萨伏伊别墅(Villa Savoye)中,空间几何通过定义空间边界,在提供着体验外部环境的窗洞媒介的同时,还架构着身体的运动,最终构成一种动态变化的、序列化的视觉感知结果[16](图4)。正如伯纳德·屈米(Bernard Tschumi)所阐述的,“当我进入一个房间时,我身体在该房间中的运动改变着与它的关系”[17]。对动态身体感知的考量,直接反映在屈米的《曼哈顿手稿》(The Manhattan Transcripts)中的一系列历时性图解中。空间几何影响着身体的轨迹,进而决定着对环境的感知序列,这一序列又反过来作用于身体行为(图5)。空间几何随着身体的运动,会在视觉感知层面呈现出一种动态性,甚至会改变其几何本质。当身体的运动达到一定的速度时,空间几何本身甚至会失去其符号识别性,呈现为一种在感知层面的模糊状态,进而完全改变空间几何在语义层面对身体行为的作用机制[18]。

图4: 勒·柯布西耶的萨伏伊别墅中的历时性视觉感知

图5: 伯纳德·屈米的《曼哈顿手稿》中的历时性图解

总而言之,空间几何通过边界的限定,可以直接作用于身体的运动轨迹。同时,身体的运动又会反过来改变空间几何在视觉感知上的呈现结果,进而间接改变着空间几何通过感知对身体行为的影响。最终,身体的姿态、感知和运动相互套嵌,在空间和行为之间构成了一个复杂的相互作用系统。

三、身体行为的几何化转译

身体在空间中的行为是高度差异化的,同时其环境影响因素也具有高度多样性和随机性,为了在身体姿态、感知和运动三个维度上建立行为规律与空间几何之间的双向映射关系,建筑师的经验和共情想象力往往扮演着非常关键的作用。随着数字化技术的引入,建筑领域对于身体行为的认知更加规律化和客观化。在建筑空间中,身体行为的规律本质上是一种统计学上的数理结构。当面向设计问题时,关键在于将数理结构进行几何化转译和可视化再现。随着观测、建模和可视化的技术不断迭代,我们当前可以采集从宏观位移到肢体动作,再到微观表情和生理、心理信号的多尺度数据,通过将轨迹数据或热力数据在空间中进行映射绘图(mapping),可以将行为的数理结构表达为可以设计操作的几何信息,进而打通和建筑空间几何之间的形式关联性。

1.身体姿态的捕捉与模拟

身体行为的几何化,在基础层面对应的是身体姿态的量化观测和分析。与传统的身体测量相比,当今的图像数据采集技术可以对更加微观的身体形态信息进行捕捉。诸如Kinect 相机等新技术,可以在保护被观测者隐私安全的前提下,采集到身体骨骼姿态,再通过结合深度位置、声音等信号,可以在位移的基础上推演出相对应的身体行为[19]。而智能体模拟技术可以将身体姿态引入到行为建模中。例如,相关研究曾运用智能体虚拟人对医院急诊空间的群体行为进行建模[20]。此时,虚拟建筑环境的空间几何与虚拟人行走时身体姿态的关联性十分关键。相关研究将建筑信息模型(BIM)与智能体行为模拟相结合,利用前者的模型技术建立更加精细的模拟场景[21],从而提高虚拟智能体对身体行为模拟的“真实”度,并且可以同时从几何信息和语义信息两个方面分析空间中的身体行为规律[22]。基于前沿游戏引擎,我们可以通过建立复杂使用场景,并通过分配角色来增加使用者个体的多样性,利用人工智能引擎模拟角色在事件中的决策,从而建立一种更加丰富、可靠的身体行为模型,来模拟人群的身体行为在时空中的动态分布规律,并将其可视化[23]。

2.身体感知的数据化分析

身体行为的几何化,与感知机制的量化解析同样息息相关。因此,这便往往要求我们在采集行为信息的同时,获取与之对应的感知信息,并将其可视化。相关研究通过让被观测者穿戴摄像设备,同时记录所看到的场景和所处的位置,进而将行为路径与感知视野关联起来,建立空间化的几何模型[24]。而根据感知的可供性理论,我们视觉接收到的信息不仅仅是图像,还包含了空间在语义层面对特定身体行为的包容性。相关研究通过建立一套形式表达式将空间与行为在语义层面关联起来[25]。另外,空间形式的含义之所以会对身体行为具有引导作用,是因为人在空间中往往都具有特定的目的。这些目的既可能是进入、通过、离开等单向度的,也可能是协作、交往等复杂多向度的。因此,理清特定的行为目的是描述环境中的语义系统如何导引身体行为的基础,也是理解空间可供性与行为规律之间关系的重要维度[26]。

在更加细节的层面,相关研究运用视觉追踪技术,在虚拟现实的环境中观察并分析与行为相对应的感知信息[27]。近年来,通过越发普及的佩戴式皮电、肌电、脑电等监测设备,我们还可以同时采集生理电信号,辅助对复杂性感知机制的建模。脑电波监测技术和磁共振成像(fMRI)技术可以对人的感官体验的结果进行量化监测和数据采集[28][29]。

在可视化方面,关键在于将感知数据映射到时空维度上,进行几何化的表达。在经典方法论层面,空间句法等工具为建立视觉感官体验与空间几何属性之间的关系发挥着巨大的作用。空间句法通过对视觉可达性进行数理结构分析和可视化,将视觉体验进行直接的几何化,进而与空间形式对应起来[30][31]。另外,相关研究运用一个情感光谱系统来描述人在空间中的感觉,通过建立大脑行为的抽象数理结构,解析“感知—行为”与街道空间变化之间的关系[32]。

3.身体运动的图形化表达

针对身体运动的几何化,基础在于将身体的位移数据进行采集。其中,图像摄影采集和无线信号采集技术是较为常用的数据获取手段。在相对无遮挡的户外和半户外区域,运用无人机携带热成像设备可以对中尺度空间中身体的时空行为进行图像记录,再运用图像处理技术进行图像清洗和数据抽取[33]。而针对较为封闭的室内空间,我们往往更多利用无线数据传输技术进行采集。例如,无线网室内定位系统具有布置较为简易的优势,因此可以在较长时期内,对空间进行全时域的行为监测,并对身体流动和聚集的时空分布进行可视化解析[34]。另外,低能耗蓝牙技术是另一种采集室内身体位移数据的手段。相关研究曾开发了一个移动互联网平台的应用程序HalO,配合机器学习技术,对身体在空间中的移动进行记录、处理、分析[35]。

在可视化方面,目前主要手段是将获得的信息直接以一种空间地图的方式进行再现,从而打通从行为规律到空间几何的通道[36]。另有相关研究将包括问卷、微气候监测、行为监测、空间信息等多维度的数据,以及满意度分析、空间句法分析、生理信息分析、身体行为分析等多方面的结果进行叠加和可视化,为设计提供一种更加综合的几何图像信息[37]。时间是身体运动的另一个复杂性维度,而且身体行为在时间上的分布规律通常与空间使用息息相关。相关研究通过建立一个街道设施的使用矩阵,并通过大数据采集来分析街道设施在时间维度上的活跃度变化,进而来建立身体行为的时空分布规律[38]。

另外,根据采集的身体运动数据进行重新建模和模拟,是对身体行为规律进行几何化的另一个关键手段。相关研究通过改进并运用网格化的元胞自动机(一种智能体模型),可以模拟地震灾害时多层建筑的疏散行为[39];通过网格化的像素智能体进行建模,并结合感知设备监测进行实证,可以揭示商场中的人行流线规律[40]。另外,通过运用计算机粒子行为建模,我们可以突破网格的限制。基于粒子之间的交互规则,可以根据不同的空间结构和功能组织,来实时模拟人群的运动轨迹[41]。

四、“行为几何”驱动的空间形态生成与优化

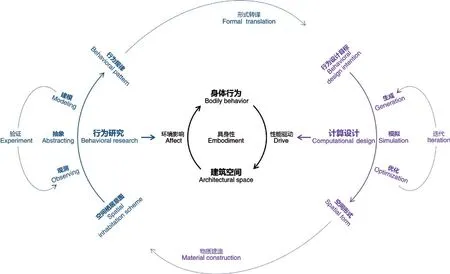

从设计方法论角度看,当前基于身体行为的设计方法大多是“研究—评价—决策—设计”的范式。即,通过大量的行为研究,发现空间影响行为的规律,再以量化研究结论作为空间评估的依据,反过来指导设计决策[42]。为了将身体行为的规律性认知直接引入到建筑形式的生成过程中,关键在于建立“行为几何—空间几何”的双向关联模型。其中身体行为和建筑空间既是对方的生发前提,又是对方的决定因素。围绕这个模型,当前数字建筑学中的行为研究路径和计算性设计流程便可以组成一个完整的回路(图6)。我们针对具体的设计意图可以提出行为性能目标,并根据空间对行为的影响规律,逆向建立从行为推导空间的生成或优化规则,最后通过由行为几何驱动的空间几何迭代,趋向设计目标。

图6: 行为研究与计算设计的流程图解

在“生成形态”的方法中,由于建筑空间最终需要容纳设计意图中计划的身体行为,因此身体行为的形式也便直接成为了空间形式的原型。经典案例如扎哈·哈迪德建筑师事务所(ZHA)在2006 年设计的土耳其卡尔塔尔—潘迪克总体规划方案(Kartal-Pendik Masterplan),便是将模拟的最短步行路径形式直接转化成城市空间的路网形式[43]。在更加微观的尺度上,相关研究对身体行为进行动态捕捉,将身体在时空中的动态姿态转化为空间生成的决定因素[44]。另有研究以公共座椅作为对象,采集了身体在公共座椅上的姿态数据,对行为规律进行建模,并建立了一种以目标坐姿驱动座椅形式生成的关联性规则[45]。在建筑设计场景中,有研究曾运用智能体模拟和现场观测相结合的方法,对非常规(或非线性)空间中身体行为与微观形式之间的关系进行归纳和建模,并反过来将两者之间的关联规则应用于自动化生成设计[46]。

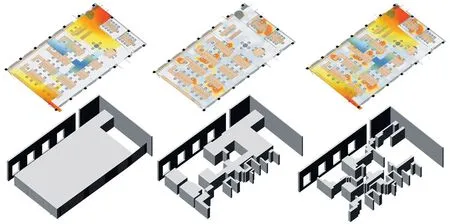

在“优化形态”的方法中,身体行为的几何信息不再直接决定空间形式,而是通过可视化的行为性能差异来驱动空间形式的生成优化过程。针对空间形式问题,相关研究曾运用多智能体所模拟的流线来驱动空间平面布局的优化[47]。作者团队曾通过数据清洗、投射,将空间中行为的频率和强度转译成平面热力图,并根据特定的规则逆向迭代优化出对应的三维空间形式[48](图7)。此类设计方法本质上是,通过在人的身体行为和空间形式之间建立一个循环反馈系统,使得空间在生成过程中可以不断地根据行为性能而被评价,最终通过不断优化形式而趋向目标行为[49]。由于每一次迭代空间中模拟得到的行为性能结果是引导下一次迭代的驱动因素,所以为了提高优化效率,往往要求行为模拟的耗时更短。因此,在诸如利用智能体模拟社交活力的设计研究中[50],往往还会引入机器学习等手段,在空间形式与行为性能之间建立更加直接的映射关系,通过绕过模拟计算,来加快生成优化的迭代速度。

图7: 基于身体行为分布热力图的空间形态优化

在设计应用场景方面,空间几何形态的规则化生成与优化可以带来的最直接的结果是提高空间中流线的效率。以寻路(wayfinding)的高效性为主要目的,空间几何形态可以对身体移动起到快速导引的作用。其中,紧急状态下的建筑空间疏散是重要的研究场景之一[51][52]。在近年来的发展过程中,商场、轨道交通站,以及当下的站城一体化空间,均是相关研究面向的场景。其中,既包含了紧急状态下空间布置对于疏散效率的影响,例如轻轨站中战时避难所的位置对多层空间疏散行为的影响研究[53],也涉及日常状态下空间中标识位置等要素对步行流线的作用[54]。除了标识位置的几何关系之外,相关研究也涉及形态、光影等与建筑空间创作更为紧密的属性[55]。随着当代社会关于行为认知的深入,人在空间中的社交、协作的性能表现,以及情感、体感的舒适等方面也开始得到更多的关注,其中,当代办公环境是重要的研究场景之一。相关研究开始探索当代创意孵化办公空间中人群之间的社会交往行为,挖掘空间中社交网络的形成规律,进而指导如何通过空间形态设计来提高协作效率[56][57]。

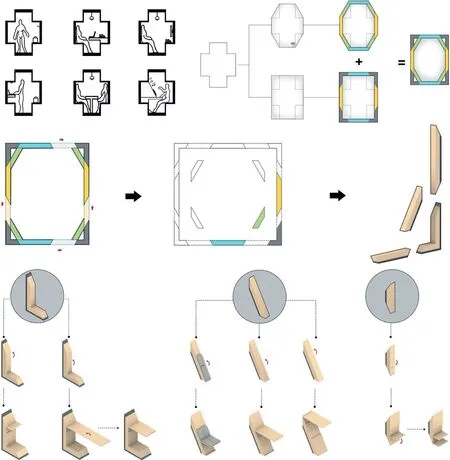

另外,以“行为几何”驱动的“空间几何”规则,不仅可以在设计中提升空间使用的效率和性能,同时还打开了交互性和定制化等设计议题的当代实践可能性。在1960 和1970 年代,控制论和智能技术影响下的建筑学中涌现出一批关注交互性的实验项目。最具代表性的如尼古拉斯·尼葛洛庞帝(Nicholas Negroponte)的SEEK交互装置,尝试通过感知媒介不断地在信息交互反馈中学习沙鼠的行为模式,预测他们对未来路径的选择,并实时通过机器手臂在三维空间中不断地重新配置模块组合形态。诚然,这些项目受限于当时的技术发展条件而大多以失败而告终,但是打开了身体行为与空间形态进行交互定制的众多场景。当代,无论是身体行为研究的发展,还是数字化批量定制技术的迭代,都为此类场景带来了新的可能性。在2021 上海城市空间艺术季,作者团队观测社区居民在“15 分钟社区生活圈”中的健身、社交、工作、娱乐等需求所蕴含的身体行为,通过总结适合上述身体行为规律,设置了一种基于可变形智能模块的设计规则。模块的相互组合可以形成不同的微空间剖面类型,剖面中的每个模块会在特定的高度形成特定的角度,以贴合身体姿态,同时通过集成不同的功能家具模块,适应不同的身体行为,最终形成了一套可以根据行为需求而批量定制和快速部署的社区微空间系统(图8、图9)。

图8: 基于身体行为的模块化建构系统

图9: 可批量定制和快速部署的社区微空间

五、总结:一种具身性的建筑形态学

无论是在东西方的建筑传统中,还是现代意义上的建筑学学科里,我们均可以看到具身性之于建筑设计的意义,以及身体行为与空间形式之间天然的内在关联性。同时,如何将计算性的生成设计范式与身体行为及其体验关联起来,也是数字建筑学自出现以来一直在探索的议题[58]。在当代人工智能技术展现出强大的形态生成能力的背景下,重溯建筑形态的身体关联性显得更为重要。为了将身体行为引入计算性设计中,我们不仅要让计算机“了解”人在空间中的行为规律、“理解”空间形式对身体行为的影响作用,同时还要建构从行为规律反推空间形式的生成规则。本质上,以行为规律驱动的计算性设计流程,是以数字生成技术生产大批量的备选方案为基础,以性能驱动多目标优化为机制,将行为规律提炼和空间生成优化整合为一个自动化的循环流程。在这个流程中,关键在于将身体行为的数理模型映射到时间和空间维度上,并转译为可视化的几何形态语言,进而指导生成和优化规则的制定。在计算性设计工具带来的理性之下,一种基于几何规则的具身性空间形态认知和设计方法正在逐渐展开。