机会不平等对就业水平和就业层级的影响

张铭志,边 恕,陈 洋

(辽宁大学 公共管理学院,辽宁 沈阳 110036)

一、引言

党的二十大报告特别强调促进机会公平,消除影响平等就业的不合理限制和就业歧视,使人人都有通过勤奋劳动实现自身发展的机会。前沿理论对于公平的理解、衡量以及政策建构的研究已发生方向性的变化,研究方向从结果公平转向机会公平,从事后期转向事前期。本文借助罗默提出的环境-努力二元分析框架理论,以机会不平等为分析工具,将“不合理的不平等”从“过高的不平等”中抽离分解出来,认清收入分配不平等的结构与本质,具体探讨县区层面机会不平等的变动趋势及其对个体就业的影响。

“十四五”规划纲要提出“实现更加充分更高质量就业”。“充分就业”是指有意愿、有能力就业的劳动者都能参与就业,推动就业“量”的合理增长;“更高质量”是指就业岗位从“有没有”转向“好不好”,实现就业“质”的有效提升。推动实现更加充分更高质量就业顺应了人民群众对于美好生活的需求,是“十四五”时期推动高质量发展、扎实推进共同富裕的重要内容。就业直接关系千家万户的生活质量,是最大的民生工程。从总量上看,中国就业压力将长期存在。2020 年第七次人口普查数据显示15-59 岁的劳动年龄人口从2010 年的峰值9.2 亿下降至8.94 亿。劳动年龄人口的持续降低,加之生育政策的调整未达预期效果,曾经的劳动力数量优势正逐渐削弱且在短期内无法逆转,传统人口红利难以持续。因而研究如何推动实现更充分更高质量就业,形成有利于经济社会发展的可持续红利具有重要的现实意义。

已有文献大多从个体和家庭特征的角度研究劳动就业的影响因素,包括照料父母(公婆)、[1]参与数字生活、[2]生育“延嗣惩罚”[3]等。上述因素对于解释劳动就业问题非常重要,但地区层面影响因素有待进一步挖掘。近年来中国收入分配差距较大,尚未出现明显的缩小趋势。[4]收入不平等的扩大已对经济社会健康运行产生深刻影响,[5-7]同时也对就业市场产生较为复杂的冲击。[8]有学者考察了收入不平等对劳动就业的影响,但尚未得出一致的结论。有些文献认为收入不平等的增长加剧了就业排斥,显著降低了劳动供给,[9-10]但还有一些文献则认为收入不平等提高了创业活跃度,促进了创新型企业家的涌现。[11-12]由于从整体收入不平等的角度进行研究忽略了影响不平等因素的“合理性”问题,因而本文从收入不平等的结构入手,以机会不平等为研究工具,探究不合理的外部环境因素导致的结果差异,分析机会不平等对于个体就业水平和就业层级的影响效应。

事实上,并非所有的收入不平等都是不可接受的,人们对于不合理的先天或制度环境因素导致的不平等容忍度更低。[13]在导致收入不平等的因素中,一方面,包括由个人努力因素(如高水平人力资本、勤劳奋斗创新等)所产生的收入不平等,这种是合理的不平等,可以激励劳动者勤劳创新、努力工作;另一方面,还包括因个人出身、家庭背景关系和歧视性制度等不合理环境因素导致的收入不平等,[14]这种则是不合理的不平等,这些个人无法控制、不能负责的外生环境因素会对个体平等参与就业和职业晋升产生挑战。机会不平等是结果不平等的起点和前因,研究机会不平等对个体就业的影响比研究整体收入不平等更加贴近问题本质,也更为重要。

改革开放后,市场在资源配置中的作用越来越重要。出身平凡但有胆识的劳动者可以通过自身努力获得向上流动的机会,比如从农民跨越为工人,个体经济社会阶层得到跃升,为经济发展持续注入活力。但是当机会不平等这种非市场力量在就业市场资源配置中产生越来越重要影响时,“子承父业”阶层世袭的弊端显现,“关系户”获得高于自己才识的工作岗位,家庭背景和制度身份等不合理的不平等因素使个体在劳动参与和职业选择中受到多重歧视和阻碍。[10][15]机会不平等是劳动力市场失灵的重要导火索,这种不合理的不平等理论上会降低环境弱势个体的工作参与率及其就业层级。本文在严格实证研究的基础上系统全面地分析县区层面机会不平等的发展趋势、成因分解及其对个体就业水平和就业层级的影响效应和影响机制,上述问题的回答对于提升就业水平和就业层级,促进初次分配中的机会平等具有重要的参考价值。

本文的边际贡献体现在以下几个方面:第一,相比于已有文献中全国或省级测度机会不平等,本文使用具有全国代表性的面板微观数据,在更细层次上客观测度并分解县区层面的机会不平等;第二,鲜有文献检验机会不平等与个体就业之间的关系,本文从就业水平和就业层级两方面表征个体就业的“有没有”和“好不好”,实证检验机会不平等对于个体就业的影响;第三,从劳动力流动、人力资本积累、职场用工观念三个维度探究机会不平等的影响机制,并较好地保障了回归结果的稳健性。

二、文献回顾

阿玛蒂亚·森提出的著名问题:“平等什么?”引发讨论,[16]学者重新思考平等的定义和测度,学界对于平等的关注点逐渐从结果平等转向起点平等,从收入不平等转向机会不平等。一个公平的社会并不意味着所有的人都拥有同样数额的财富或者处于同等的幸福状态,而是这个社会可以保障所有的成员具有平等的机会去获得他们所关心的结果。重视事前机会而非事后结果成为平等的“通用货币”。[17]遵循罗尔斯等人提出的关于社会正义和道德哲学的观点,[18]学者们提出了机会平等的思想,[19-20]机会平等是指个体一生的功绩应由个人的才智和努力决定,而不是由种族、社会制度或家庭背景等先天确定的外部环境决定。因而个体应该对自愿作出的选择负责,而非对个人无法掌控的环境因素负责。这意味着存在事前和事后两个时期:在竞争开始之前,政府需要采取干预措施保障个体机会平等;在竞争开始之后,则需要依靠个人的努力,并对自己的选择负责任。

罗默开创性地将机会平等的理念引入经济学框架中,提出环境-努力二元分析框架理论,标志着机会不平等的相关研究从理论走向实证。传统的收入分配理论通常假设个体的努力程度与收入成正比,但这种简单的线性关系并不能完全解释个体收入来源的复杂性。环境-努力二元分析框架提出了非线性的环境和努力之间的共同作用,为更好地理解和处理不平等问题提供了新的视角。这一分析框架指出个人收入的差异是由两方面因素造成的:由于个人不可控制的环境因素导致的不平等被称为机会不平等;而由于个人可以控制、可以负责的因素导致的不平等被称为努力不平等。这一理论强调了环境因素的重要作用。环境是指个体在生活工作中所处的社会、文化、制度等个体不可控制的因素集合,例如个体出生时的家庭背景、种族、性别、地域等因素都可能影响他们未来的收入和成就。努力是指受到个体控制的因素集合,例如受教育程度、工作努力程度和是否入党等,努力不平等反映出有些人由于更加勤奋或更加有学识从而实现“先富”,获得更高的回报。这也成为事前法测度机会不平等的基础。这一分析框架蕴含的政策含义为尊重并激励个体努力,增强努力因素的正面影响,降低直至消除不合理环境因素的负面影响。

目前机会不平等的相关文献集中于测度和分解各国机会不平等及其可能的经济影响。基于罗默的环境-努力二元分析框架,已有文献测度了美国、意大利、拉丁美洲和非洲等国家的机会不平等变动趋势,[21-24]国内学者多数使用不同时期的微观数据测度并分解中国的机会不平等程度。[25-27]还有部分文献将机会不平等与性别收入不平等、[28]经济增长、[29]家庭风险投资[30]等经济后果联系起来。尚未有文献在就业市场中考察机会不平等的影响,立足中国时代背景考察该问题的研究更少。

从基本思想上看,在就业市场中实现机会平等意味着个体是否获得工作取决于自身的能力和使用能力的意愿,而非取决于个体的社会阶层或者家庭背景,[31]不会因为种族、性别和社会阶层等外在环境因素将个体排除在就业市场之外。[32]从实证文献上看,直接研究机会不平等对就业影响的文献较少,间接研究主要涉及与机会不平等相关的单因素影响,如家庭背景关系、户籍制度等。陈钊等研究发现父辈更高的教育和党龄、城镇户籍等因素有助于后代进入高收入行业。[33]马草原等也得出类似的结论,父母的职业类型是子女入职国有企业的关键因素。[34]国外相关研究得出父母的职业背景是后代就业机会差异的主要驱动因素,[35]具有特权背景的年轻人往往在劳动力市场中获得更好的岗位。[36]虽然上述成果研究了一些外部环境因素对于劳动就业的影响,但是都局限于单一维度的机会不平等分析,没有构造更加全面的外部环境集以客观测度机会不平等的影响。

关于就业影响因素分析的已有文献较为丰富。吴愈晓等发现已婚或者家庭经济条件优越的劳动力会选择离开就业市场。[37]陈璐等认为照料父母公婆显著降低了劳动参与率。[1]熊瑞祥和李辉文认为照管儿童是阻碍农村女性非农就业的显著因素。[38]戚聿东和褚席认为参与数字生活可以有效提升个体参与工作的几率。[2]鄢伟波和安磊得出生育孩子会对母亲的工作参与率和工作强度造成持久而显著的负向影响的结论。[3]除了这些个体和家庭特征外,还有部分文献关注了宏观层面特征对就业的影响。丁从明等发现北方小麦区的耕作种植方式提升了男性的比较优势,[39]小麦区男性有更高的劳动参与率。李磊和刘常青研究发现《劳动合同法》的出台使制造业女性就业比重下降3.5%。[40]Landivar 基于美国人口调查数据得出新冠疫情的爆发使得女性更容易失业的结论。[41]从现有研究来看,已有文献大多关注劳动参与率或劳动时间指标,对于就业层级这一重要指标的关注度不够。

已有文献对于机会不平等测度和分解存在不足,全面分析就业水平和就业层级的文献较少。鲜有文献从收入不平等的结构入手,以机会不平等为分析工具研究其对就业水平和就业层级的影响效应和机制。因而,对于机会不平等的经济社会影响研究还存在一些探索空间。

三、模型、数据与变量

1.数据来源

本文的研究数据来自2010 年、2011 年、2012 年、2013 年和2015 年中国综合社会调查数据(Chinese General Social Survey,CGSS)①在目前CGSS 已公开数据中,仅有CGSS2010 至CGSS2015 这五期数据公布统一的样本县区识别代码,为了保证机会不平等测度口径的一致性,本文使用这五期面板微观数据进行测度和分析。从各期总有效样本数上看,CGSS2010、2011、2012、2013、2015的样本数分别为6 073个、3 020个、6 408个、5 914个、4 897个。。该调查是中国首个全国性、连续性调查项目,系统收集了个体、家庭和社会多层次的数据,涵盖本文研究问题的丰富变量信息。本文对数据进行如下处理:为了保障样本尽量活跃在劳动力市场,本文将研究样本年龄限制在20-60 岁,并剔除已退休样本。删除收入小于0的样本以及其他变量不完整的样本,处理后得到的有效样本总共26 312个。

2.实证模型

参考已有文献,考察机会不平等对个体就业的基准计量模型设定如下:

Workist代表个体i在s县区t年的个体就业情况,包括就业水平和就业层级两类测度变量,IOst是s县区t年的机会不平等程度,X包括个体、家庭和县区层面的控制变量,λt、κs、δist分别为年份固定效应、县区固定效应和随机误差项。本文主要关注系数β0的估计结果,如果β0显著为负,表明机会不平等的增加导致就业水平或就业层级的下降。

3.变量定义

被解释变量为个体就业情况,本文从就业水平和就业层级两个维度进行考察,分别反映个体就业“有没有”和“好不好”。第一个维度为就业水平,使用个体是否参与工作进行测度。CGSS 问卷中对个体是否参与工作以及未参与工作的原因进行询问,本文将从事经济收入为目的的工作以及由于带薪休假、学习、临时停工或季节性歇业的个体定义为参与就业,赋值为1,否则为0。第二个维度为就业层级,使用个体具体职业编码进行匹配测度。CGSS 问卷中询问了个体当前工作的具体职业编码,本文依据CGSS 提供的方法将ISCO88 职业编码匹配转换为ISEI 编码(社会经济地位指数),便于对就业层级高低情况进行量化排序。ISEI指数使用国际标准化职业分类体系,综合反映了各个职业层级的劳动报酬和就业能力情况,被广泛用于评价职业声望或就业地位,[42]可以较好地表征就业层级。本文依据CGSS 问卷数据中个体工作的具体ISCO88 行业编码转换为ISEI 值,得到取值16 至90的连续变量。ISEI值越高表示对应职业的社会经济地位越高。

核心解释变量是机会不平等。参考环境-努力二元分析框架,由个体无法控制和负责的环境因素导致的不平等是机会不平等。本文采用广泛应用的事前参数法,使用平均对数偏差(MLD)指数度量各年份县区层面机会不平等。依据CGSS 问卷选取年龄、性别、父辈教育、父辈就业、出生户籍、居住地共六个环境变量,具体测度方式将在下节详细说明。

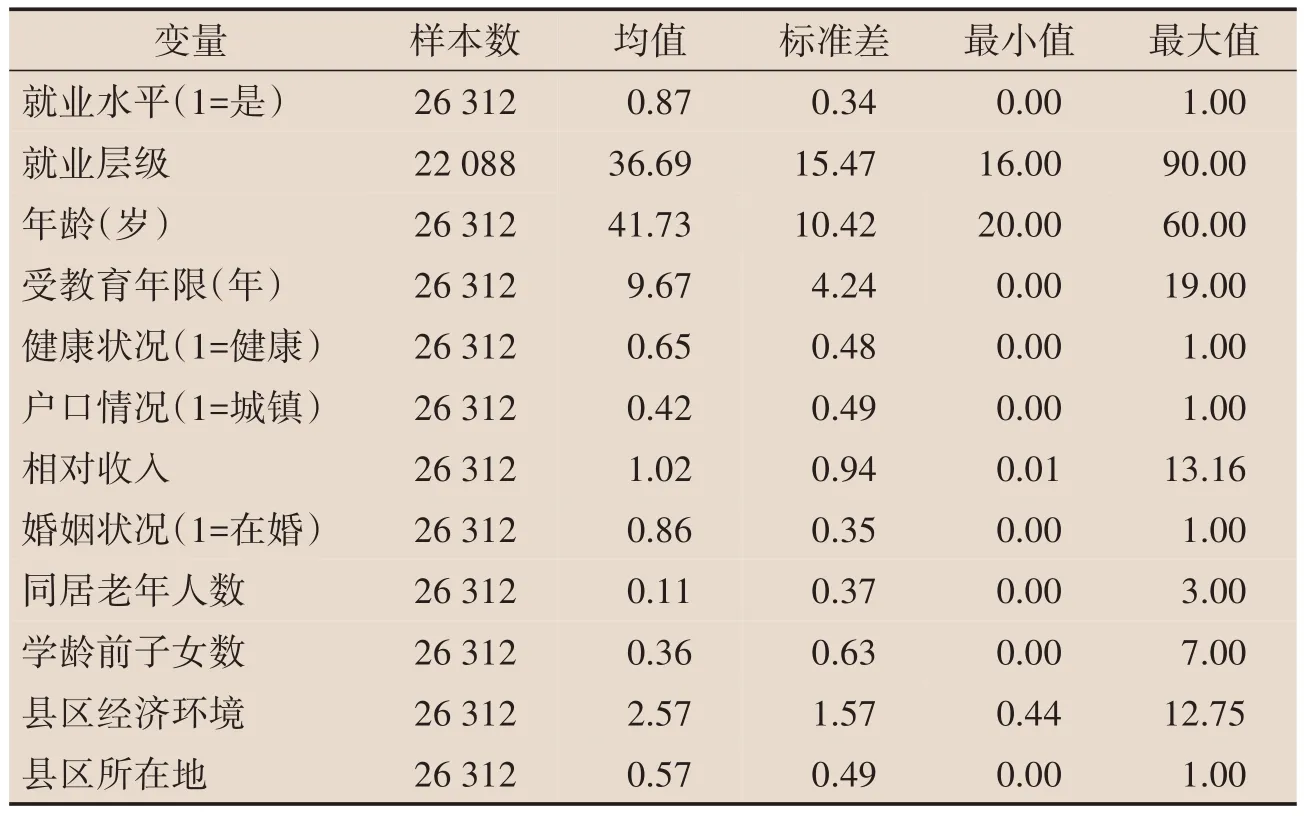

个体、家庭和地区层面的控制变量如下:个体特征变量包括年龄、受教育年限、健康情况、户口情况、相对收入。年龄根据出生年份和问卷调查年份计算得出。受教育年限依据问卷中受教育程度进行转换①受教育程度转换为受教育年限的赋值方式如下:未受过任何教育为0 年,小学或私塾为6 年,初中为9 年,职业高中、普通高中或中专、技校为12年,大学专科15年,大学本科为16年,研究生及以上19年。。健康状况根据身体健康状况自评赋值,将“比较健康”和“很健康”赋值为1,否则为0。户口情况中农业户口为0,非农户口为1。相对收入为个体收入与所在县区平均收入的比值,回归中加入机会不平等与相对收入的交乘项及其平方反映机会不平等对不同收入群体的影响差异;家庭特征变量包括婚姻状况、同居老人数量、学龄前子女数量。将“未婚”“离婚”和“丧偶”归为无配偶并赋值为0,其他有配偶为1。老人数量为65 岁及以上同居老人数。学龄前子女数量为家庭中6岁及以下同居子女数量;地区特征变量包括县区经济环境和县区所在地。县区经济环境使用县区平均收入衡量,单位为万元。县区所在地反映样本居住地的城乡分类,所在地是农村赋值为0,城镇赋值为1。通过控制上述三个层面的变量尽可能涵盖影响就业水平和就业层级的相关干扰因素,以求更加准确地估计机会不平等对个体就业的影响效应(见表1)。

表1 变量描述性统计

4.机会不平等测度与分解

本文的核心解释变量为机会不平等,区别于已有文献机会不平等的测度层级为国家和省级,[26]或者仅测度对机会不平等的主观感受或某一侧面因素,[43]本文机会不平等的测度层级聚焦更小层面的县区级,使用多层次环境变量客观测度每个年份、每个县区的机会不平等,以便更好地捕捉机会不平等对个体就业行为的真实影响。

已有文献提出多种方法将机会不平等(Inequality of Opportunity,IO)从收入不平等(Inequality of Income,IN)中分离出来,本文使用测度更为精确、应用更为广泛的事前参数法[23]测度各年各县区的机会不平等。在环境-努力二元分析框架下,环境因素导致的收入不平等定义为机会不平等。本文使用广义熵指数作为机会不平等的衡量指标,广义熵指数的α=0和α=1特殊值分别为平均对数偏差(MLD)指数和泰尔(Theil)指数,由于MLD 指数具备规避环境与努力因素分解次序的优点,因而本文主要使用MLD 指数度量机会不平等,稳健性检验中将其替换为泰尔指数测度的机会不平等以进行检验。

参考明瑟方程,个体收入函数中加入客观环境(Cit)和努力(Eit)两组解释变量:

yit为t年个体i的收入,α、β为环境和努力变量的待估系数,μit为残差项。

由于环境因素可以直接影响收入水平,也可以通过影响努力水平进而影响个人的收入水平,因而环境影响努力程度可以表示为:

将(3)式代回(2)式可以得到简化形式:

φ=α+βρ同时包括环境因素对收入的直接影响以及环境因素通过影响努力程度对收入的间接影响。此处研究是为了得到机会不平等的统一测度,并不涉及环境变量与收入之间的因果关系,因而使用OLS 估计这一简化形式方程。回归方程得到回归拟合值作为反事实的预测收入分布,以衡量不合理环境因素导致的收入不平等。计算得出预测收入的MLD 指数代表机会不平等的绝对水平。通过这一绝对值与收入不平等的比值可以得出机会不平等的相对水平度量。

结合已有文献和数据可得性,本文选用的环境变量(Cit)包括个人、家庭和制度三类环境变量:个人环境变量包括年龄和性别,家庭环境变量包括父辈受教育情况和14岁时父辈就业情况,制度环境变量使用出生时户籍和居住地①需要补充说明的是:尽管本文尝试使用多层次的环境变量以测度机会不平等,但是受到数据限制,回归方程中无法包括所有环境变量,因而所得到的估计结果可以解释为机会不平等程度真实值的下限估计。由于本文的研究目的是得出机会不平等对于个体就业的影响,因而只要每一年、每个县的测度标准是一致的,据此得到机会不平等的一致度量,那么在本研究中就可以避免讨论测度标准的完备性。。在变量定义上,个人收入使用全年总收入的对数形式。个人环境变量中,年龄根据问卷回答计算得出。性别为男性和女性,女性赋值为0,男性赋值为1;在家庭环境变量中,父辈受教育情况使用父亲受教育年限和母亲受教育年限作为衡量变量,根据问卷问题“您父亲(母亲)的最高教育程度是”的回答,将父亲和母亲的受教育程度转换为受教育年限。父辈就业情况来自问卷“请问您14岁时,您父亲(母亲)的就业状况是”,根据问卷选项整理划分为四类:无业、务农、非正式就业、全职就业,分别赋值0至3,整理得出父亲和母亲在样本14岁时的就业状态。为了避免婚姻搜寻匹配中父母双方教育与背景相近导致父母相关特征变量的共线性问题,提取父母中教育程度的较低值反映家庭文化背景,提取父母中就业状态的较高值反映家庭经济背景;制度环境变量使用出生时户籍和居住地情况。户籍情况使用出生时户籍程度衡量,自出生就是非农户口赋值为1,农业户口赋值为0。居住地划分为东、中、西部三个地区,分别赋值1至3。

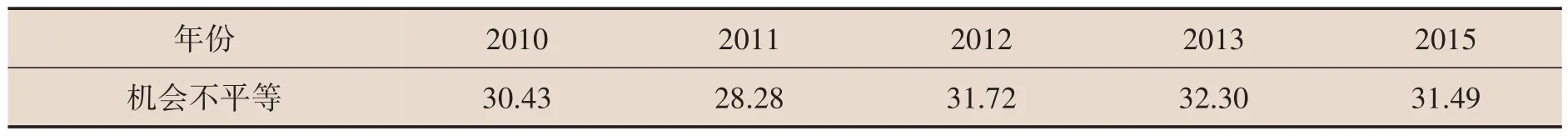

本文使用的五期CGSS 数据共585 个县区机会不平等的均值为30.84%,表明外部环境因素导致的收入不平等占总收入不平等的约31%。从2010 年到2015 年,机会不平等占收入不平等的比重小幅上升,从2010 年30.43%上升至2015 年31.49%,说明由不合理因素导致的不平等有所增加(见表2)。与国内已有相关文献相比,龚锋等测度2008-2013年四个出生年代样本的机会不平等比重为35%至43%,[25]史新杰等得出2013 年机会不平等的占比为35.7%,[26]李莹和吕光明利用2008-2015年数据得出机会不平等从46.36%下降至34.88%,[27]万广华和张彤进测度2010-2015 年机会不平等从27.45%上升至33.62%,[43]上述研究均采用对应年份CGSS 数据,可见本文机会不平等的结果与已有文献基本一致,测度较为准确。

表2 县区机会不平等测度的相对值(%)

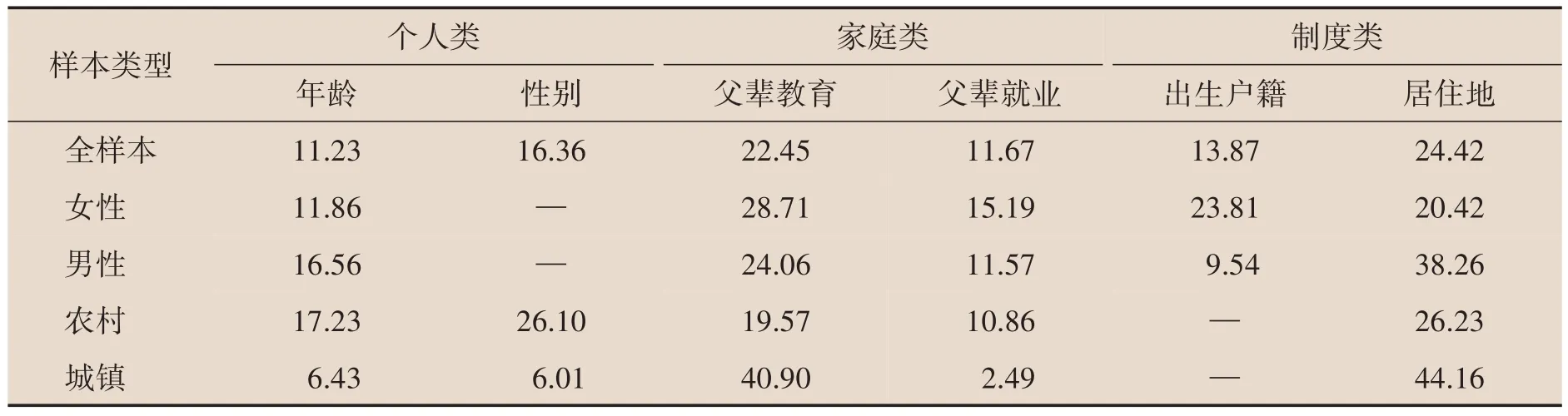

本文进一步根据Shapley值分解法计算2010年至2015年各环境因素对机会不平等的影响(见表3)。首先从总体上看,制度类特征因素是影响占比最大的一类因素,个体目前居住地在机会不平等的生成中发挥重要作用,贡献率达到24.42%。家庭类特征因素对机会不平等的影响程度次之,父辈教育因素是影响较大的变量,贡献率达到22.45%。个人类因素贡献率最低,性别的贡献率略高于年龄。

表3 县区机会不平等分解的相对值(%)

其次,环境因素贡献的性别差异。从绝对值上看,女性面临的机会不平等高于男性,女性的机会不平等高达0.381,男性仅为0.273。从相对值上看,制度类因素中出生时户籍是引起女性机会不平等高于男性的主要因素,贡献率为23.81%。家庭类因素中,父辈教育与父辈就业对于女性机会不平等的贡献度均高于男性,表明女性机会不平等更容易受到父辈因素的影响。

最后,环境因素贡献的城乡差异。从绝对值上看,农村户籍的机会不平等为0.314,城镇仅为0.157,农村户籍居民的机会不平等远高于城镇居民。从相对值上看,个体类环境因素差距较大,差距最大的因素为性别因素,农村占比高达26.10%,城镇仅为6.01%,这表明农村中性别不平等是导致机会不平等的主要因素,而城镇中父辈教育与居住地因素的贡献率高于农村。

四、回归分析

1.基准回归

表4 报告了基准回归结果,模型(1)至模型(2)以是否参与就业为被解释变量,模型(3)至模型(4)以就业层级为被解释变量。模型(1)和模型(3)是仅控制年份和县区固定效应的基础回归结果,核心解释变量为县区层面机会不平等(IO),其估计系数均显著为负,说明在不加入控制变量的情况下,机会不平等对就业水平和就业层级具有显著的负向影响。

表4 机会不平等对个体就业的影响

模型(2)和模型(4)进一步加入个体、家庭和地区层面可能影响个体就业的控制变量,估计系数表明机会不平等对就业水平和就业层级的影响均在1%的统计水平上显著为负,且负面效应进一步增大。机会不平等显著降低了就业水平和就业层级,这与预期影响方向相一致。机会不平等的增加意味着不合理的不公平增加,家庭背景、制度身份等不合理环境因素影响力增大,这强化了偏见和歧视行为,使得个体在寻求就业和职业晋升中均面临困难和挑战,没有背景的劳动者有可能被排除在劳动力市场之外或是被隔离在地位低或收入低的职业中,成为劳动力市场中机会不平等的利益受损者。

此外,表4 中还汇报了机会不平等与个体相对收入的交乘项及其平方项的回归结果,可以得出机会不平等对不同收入水平劳动力的差异化影响。结果显示交乘项显著为正,而平方项显著为负,表明机会不平等与个体就业的影响关系随着相对收入的增加而呈现倒“U”型变动,这意味着中等收入群体受到机会不平等的负面影响相对较小。

2.异质性影响

基准回归中得出了机会不平等对于就业水平和就业层级的平均效应,并未区分不同个体特征群体的异质性影响,本节继续考察分性别、分城乡的异质性效应(见表5)。

表5 个体异质性

表5 中依据性别差异进行的回归结果显示四个模型估计系数均在1%水平上显著为负,相对比男性,机会不平等显著降低了女性的就业水平和就业层级。这表明机会不平等程度的增加降低了整体劳动力市场的配置效率,男性和女性劳动者都不是受益者,并且机会不平等会强化劳动力市场的性别刻板印象,使得女性劳动者迈入职场和职业晋升陷入困境,相比于男性受损更多。

依据城乡差异进行的回归结果显示机会不平等对于农村和城镇劳动力均产生显著负面影响,估计系数均在1%水平上显著。相比于农村地区,机会不平等更多地降低了城镇地区的就业水平和就业层级。从现实情况看,两个地区的就业环境存在较大差距,城镇地区的就业机会和优质岗位更多,但是机会不平等的增加意味着“关系户”得到了更多工作和升迁的机会,这种不合理的不平等进一步削弱了环境弱势劳动力群体的发展机会。

根据个体特征的不同,机会不平等对于就业水平和就业层级的影响存在显著差异。女性或城镇地区劳动力是劳动力市场的环境弱势群体,受机会不平等的负面影响更大,使得这部分劳动力的就业水平和就业层级显著降低。

五、稳健性检验

1.改变机会不平等的度量

为了检验上述结论的可靠性,本节使用机会不平等的两种不同度量方式进行稳健性检验。前文回归中主要使用MLD 指数测度的县区机会不平等,本节使用泰尔指数重新测度各年份各县区的机会不平等(IOTheil)。泰尔指数测度得到的机会不平等数值越大,表示机会不平等程度越高。将这一变量重新放入模型进行估计(见表6),可以得出机会不平等对于就业水平和就业层级依然具有显著的负向影响,估计系数均在1%的统计水平上显著。

表6 稳健性检验:改变机会不平等的度量

前文使用机会不平等的绝对值进行了实证分析,本节通过各年份各县区机会不平等与县区收入不平等的比值得到机会不平等的相对度量(IORe),检验机会不平等的相对值对于个体就业的影响,从表6 的回归结果可见机会不平等对于个体就业依然具有显著的负向影响,估计系数均在1%的统计水平上显著,稳健性检验的回归结果与基准回归结果相近,证实了机会不平等与就业水平、就业层级之间存在显著的负向影响关系。

2.改变样本的选择

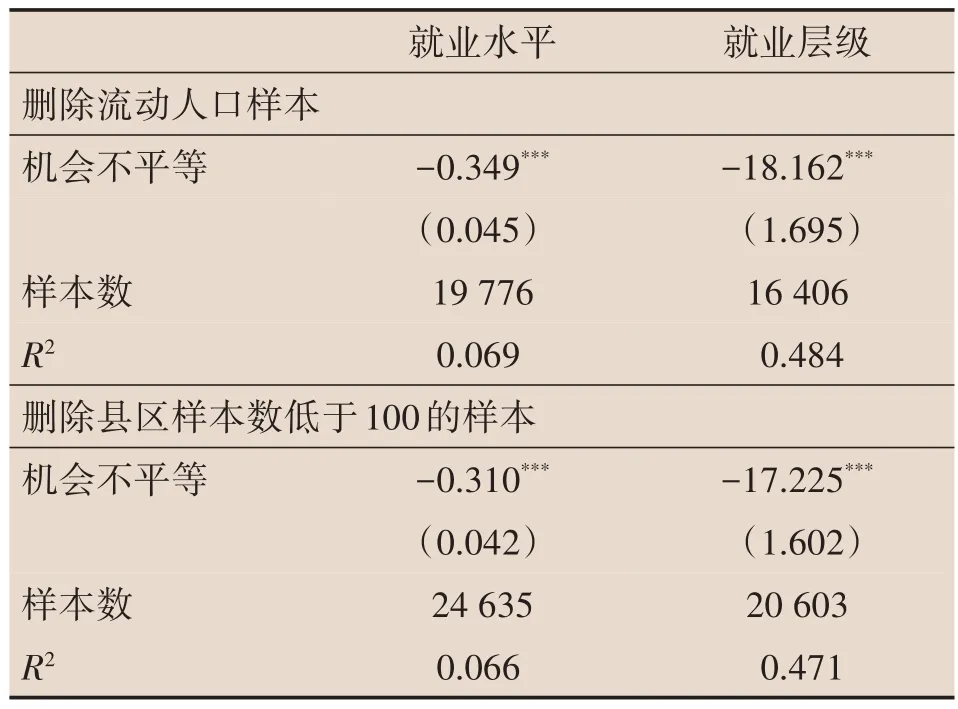

基准回归中使用包含流动人口在内的样本进行估计,而流动人口可能自行选择迁移到机会不平等程度较高或者较低的县区,因此基准回归的关系估计可能存在偏差。所以需要在稳健性检验中删除样本中的流动人口样本。本文将目前居住在户口登记地以外县区的样本定义为流动人口,在删除6 536 个流动人口样本后,重新估计机会不平等对个体就业的影响(见表7)。结果显示机会不平等对于个体就业依然具有显著的消极影响,对于就业水平和就业层级的估计系数均在1%水平上显著为负。

表7 稳健性检验:改变样本选择

为了避免使用县区级小维度样本导致的偏误,本文将样本数低于100 的县区定义为小样本县区。在删除77 个小样本县区后,对基准回归重新进行估计(见表7)。结果表明:在剔除县区小样本后,机会不平等对于个体就业仍然具有显著的负向影响,并且估计系数均在1%的统计水平上显著。这说明基准模型的估计结果较为稳健。

本节稳健性检验采用改变机会不平等的度量和改变样本的选择,检验结果显示机会不平等对于就业水平和就业层级的影响依然显著为负,因而可以认为本文对于机会不平等与个体就业之间关系的分析结论稳健可靠。

六、机制分析

在分析得出机会不平等会降低就业水平和就业层级的基础上,本节继续探讨机会不平等影响个体就业的影响机制。从理论上分析,机会不平等导致就业水平和就业层级的下降可能存在以下三个方面的传导机制:一是机会不平等的增加可能意味着户籍等制度壁垒的负面影响增大,如一线城市较高的落户门槛,这限制了劳动力在城乡和地区间的自由流动,加大了劳动力的跨地区参与就业与职业晋升的难度;二是不合理的环境因素使教育资源分布和教育机会获取存在不平等,如农村教育投资存在重男轻女的问题,农村相比于城镇的教育资源较为匮乏,这使个体、家庭或制度环境弱势群体的人力资本积累受阻,进而影响日后的择业机会和工作成就;三是机会不平等可能强化企业的用工歧视行为,如在求职和入职阶段设置婚育、性别和年龄等不合理限制,使承担工作和家庭双重责任的女性在劳动力市场处于弱势地位,企业减少雇佣甚至解雇女性员工,岗位产生性别隔离,使女性失去了与男性站在同一起跑线奋斗的机会。

首先,检验机会不平等是否影响劳动力的跨地区流动,本文将目前居住在户口登记地以外县区定义为劳动力外流,赋值为1,而目前居住地就是户口登记地,没有外流的赋值为0。估计结果见表8的模型(1),可以得出机会不平等的估计系数在1%水平上显著为负,表明机会不平等阻碍了劳动力的地区间自由流动,使得劳动力资源空间配置无法达到最优状态,降低了环境弱势劳动力的就业率和就业层次。

表8 机制分析

其次,检验机会不平等是否阻碍人力资本积累,使用受教育年限衡量个体的人力资本水平,回归结果见表8 的模型(2),可以得出机会不平等显著降低了个体受教育年限,这一结果在1%水平上显著,表明机会不平等的增加阻碍了个体人力资本的积累,环境弱势群体难以达到高水平教育层次,对其迈入职场和职业晋升将产生不利影响。

最后,检验机会不平等是否影响职场用工歧视,使用问卷中“您是否同意以下说法:在经济不景气时,应该先解雇女性员工”这一问题的回答衡量职场用工歧视,其中“完全不同意”和“比较不同意”赋值为1,“无所谓同意不同意”赋值为2,“比较同意”和“完全同意”赋值为3。该指标数值越大表示职场用工歧视越严重。本部分考察机会不平等对于职场性别角色观念的影响,回归结果见表8的模型(3),可以得出机会不平等显著为正的结论,表明机会不平等强化了职场的用工性别歧视,使得企业更愿意雇佣男性而非女性,这也将不利于女性劳动力就业水平和就业层次的提升。

七、结论与政策启示

保障各类要素主体有公平的机会参与市场竞争、分享发展成果,是推进共同富裕的题中之意。本文测度并分解了各年份县区层面的机会不平等,考察了机会不平等对就业水平和就业层级的影响效应。研究发现:2010-2015 年间中国县区层面的机会不平等占收入不平等的比重约为31%。以居住地表征的制度类因素和以父辈教育表征的家庭类环境因素在机会不平等生成中影响较大。机会不平等的增加显著地降低了个体就业水平和就业层级。异质性分析表明机会不平等对于女性或城镇劳动力的影响更加显著。通过改变机会不平等的度量和校正样本选择进行稳健性检验,结论均是稳健的。机制分析表明机会不平等的主要影响机制来自于显著限制了劳动力地区间流动,阻碍了人力资本积累,强化了职场用工性别歧视。

本文的关注视角和研究结论对于初次分配中实现机会公平和促进高质量就业具有重要现实意义。研究视角从事后结果公平转向事前机会公平,公共政策不应只关注结果层面的收入不平等,更应该关注收入不平等形成机制中不合理因素所起的负面作用,公共政策重点应放在降低甚至消除机会不平等,这为缩小收入分配不平等提供了新的政策视角和明确的政策方向。降低甚至消除机会不平等,既有利于就业水平“量”的增长,也有利于就业层次“质”的提升。具体政策启示如下:

第一,规范企业的招聘录用和晋升制度。在制度上保障环境弱势劳动力同样有公平的机会进入劳动力市场,通过公开透明的考试筛选和严格的程序约束减少选任程序中的寻租空间,制衡“关系户”背后的隐形权力。完善反就业歧视的相关法律体系,既要强化企业主体责任,同时政府应担起监督惩处就业歧视的责任,可以考虑对招录孕产妇的企业给予一定税款减免或补助。

第二,降低城乡和地区间流动的制度障碍。建设国内统一大市场,需要实现要素在全国层面的畅通流动。应进一步推动户籍制度与社会福利脱钩,消除户籍、地域和性别等附加的身份差异,降低除特大城市外的落户门槛限制,在教育、医疗和养老等群众关心的领域提高公共服务的公平性和便捷性。

第三,稳定城镇地区岗位与就业。疫情冲击下城镇青年失业率处于较高水平,落实稳就业政策,各类企业应该努力拓展适合毕业生的优质岗位,促进小微企业和基层组织吸纳就业。促进应届和往届毕业生的就业创业,以创业带动就业,给予高学历青年创业创新活动的资金和政策支持,加强创业孵化基地建设,增强对失业人口的帮扶。

第四,主动干预并努力降低初次分配中的机会不平等。通过制定公平合理的政策处理好增长与分配的关系,通过转移支付等再分配环节弥补机会弱势群体的发展短板,为劳动力市场的机会弱势群体提供更多的就业帮扶和技能培训,为这些群体依靠自身努力公平竞争创造条件、提供平台,形成公平参与、公平发展的环境。