粟裕怎样作总结

顾俊

摘 要:文章通过对档案文献《苏中七战七捷的概述》进行深入的分析解读,考察粟裕作为军事将领如何重视并善于总结汇报,为当下人们做好总结工作,并从中找到工作方法、实践原则、指导思想提供启示和借鉴。

关键词:粟裕;总结工作;《苏中七战七捷的概述》

总结,是指对一个阶段的学习、思想、工作等情况进行全面系统的复盘、分析和研究,反思利弊得失,得出经验教训,摸索事物发展规律,作出有指导意义的结论,是把感性认识上升到理性认识的重要环节,是增加知识、增长智慧的重要途径。毛泽东同志说过,“我是靠总结经验吃饭的”。习近平同志指出:“善于对思想和工作情况进行总结,对一个领导干部的进步和提高很重要。”[1]

杰出的无产阶级革命家、军事家,中国人民解放军十大大将之首粟裕,之所以能从一名普通战士成长为“常胜将军”,同他重视总结、勤于总结、善于总结是分不开的。粟裕和罗忠毅曾在1931年1月总结江南敌后战斗经验,合编成《实战经验录》推广使用。此外,他还作过《黄桥战役总结》《苏中反“清剿”斗争》《车桥战役的发起理由和战斗经过》《莱芜战役初步总结》等一系列总结。他在《黄桥战役总结》中强调,“希望各纵队、各团进一步认真研究、检讨,总结经验教训,尤其是部队里对一些小的战斗动作和技术上的动作,更应该深入的检讨,作为今后部队的教育训练教材,更加提高部队的战斗力”[2]。抗美援朝期间,他强调要“搜集材料总结朝鲜战争的经验”。

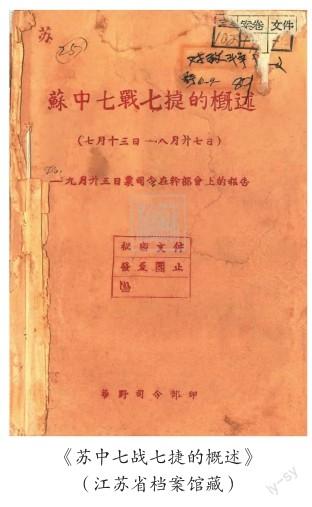

江苏省档案馆珍藏有一份珍贵档案——《苏中七战七捷的概述》,是粟裕1946年9月25日在华野干部会议上对整个苏中战役的总结报告。作为我军历史上一件重要文献,已经以题为《苏中战役总结》被收录在解放军出版社出版的《粟裕军事文集》中。翻开这本泛黄的小册子,人们仿佛能透过硝烟看到粟裕智慧的思想光芒。《苏中七战七捷的概述》详细地介绍了战斗经过,客观中肯地总结了经验教训,为当代人学习总结工作提供了经典范例。

1946年夏,国民党军队向解放区大举进犯。华中野战军遵照中共中央军委关于“先在内线打几个胜仗,再转至外线”的指示,决定在苏中解放区的前沿地区江都至如皋一线,择机歼敌。1946年7月13日至8月27日,粟裕指挥华中野战军主力3万余人,在地方武装和民兵的配合下,充分利用在解放区作战人地熟悉、补给方便等有利条件,运用集中优势兵力、各个歼敌的战法,在苏中同12万国民党军队作战,连续取得宣泰、如南、海安、李堡、丁堰林梓、如黄路、邵伯等七次战斗的胜利,歼敌5万余人,这就是被誉为“七战七捷”的苏中战役。[3]苏中战役的胜利,取得了在内线歼灭美械装备的国民党军的初步经验,是人民解放军在解放战争初期取得的重大胜利之一,圆满完成了中央赋予的战略侦察任务。关于苏中战役的作战经验,毛泽东给予了充分肯定。在第七战胜利的第二天,即8月28日,他就起草中共中央军委致各战略区首长电,指出苏中前线“我军主力只有十五个团,但这十五个团是很充实与很有战斗力的,没有采取平均主义的补充方法。每战集中绝对优势兵力打敌一部(例如八月二十六日集中十个团打敌两个团,二十七日集中十五个团打敌三个团),故战无不胜,士气甚高;缴获甚多,故装备优良;凭借解放区作战,故补充便利;加上指挥正确,既灵活又勇敢,故能取得伟大胜利。这一经验是很好的经验,希望各区仿照办理,并望转知所属一体注意”[4]。

粟裕在《苏中七战七捷的概述》中是这样总结的:

一、 总结的站位和视角:放眼全局,用政治眼光看问题

面对毛泽东如此之高的评价,粟裕在总结时把思考问题的立足点放在关照战略的全局上,没有视总结为表功摆好的机会,吹大政绩泡沫,遮蔽存在问题,而是开宗明义点明了战役胜利的综合原因。“这是由于党的正确领导,地方党政军的帮助,广大人民的支援和前线指战员的英勇善战,以及后方机关人员的艰苦工作,才取得这些伟大胜利的。”[5]

在对整个战役进行全面复盘后,粟裕首先从政治高度对获胜的主要原因进行了简明透彻的分析。他认为,“从政治上来讲,我们是自卫,是为消除内战,保卫和平民主,保卫解放区而战,是正义的战争,得到解放区人民全力的支持,得到全国乃至全世界爱好和平的民主人士及广大人民的同情和拥护,特别重要的是有党中央与上级的正确领导。国民党军恰与我军相反,其军队内部存在厌战情绪,官兵矛盾,派系矛盾等等”。[6]这种总结方式启示我们,只有从政治上分析问题才能看清本质,只有从政治上解决问题才能抓住根本。不善于从政治上认识问题、分析问题,就会陷入头痛医头、脚痛医脚的被动局面,也无法从根本上解决问题。一名党员干部只有善于从政治上研判形势、分析问题,才会自觉在大局下想问题、做工作,做到一切服从大局、一切服务大局。

二、 总结的重点:成功经验和教训不足都要梳理分析

总结工作必须抓住主要矛盾和矛盾的主要方面。打仗,是直接的军事对抗。总结战役胜利,当然要着重从军事上来梳理分析。粟裕自觉运用马克思主义的立场、观点和方法,归纳出取胜的四个重要原因:“首先,是由于我们没有机械地教条主义地运用战略指导原则。我们不轻易放弃一个战略支点,但我们也不死守一地”;第二个原因,就是“战略上采取了持久战,坚决的(地)执行了中央的指示”;第三个原因就是“采取了战役战斗的速决战”;还有一个原因就是,“各兵团协同动作,是取得战斗胜利的决定条件之一。”[7]

总结经验很重要,总结教训同样重要。善于總结的人,往往把吸取教训作为总结重点。从某种意义上说,挫折与教训对人的成长更加弥足珍贵。习近平同志指出,“我们常说‘吃一堑,长一智’,‘一智’是怎么长的?通过总结,认识到 ‘一堑’为何,从中吸取了教训、引为鉴戒,这样才会长‘一智’。由‘堑’到‘智’的转化,是通过总结实现的,总结是这种转化的认识之桥,没有这座桥,‘堑’就无法转化为‘智’”。[8]

在总结中,粟裕能真发现问题,发现真问题。他单刀直入指出了战役中存在的缺点和不足,“一是协同动作上,还没有做得很好。特别是攻击部队与钳制部队,不能很好的(地)呼应与配合,第一线部队与第二线部队配合也差,各兵团还不能按照时间完成自己的任务”[9]。通信联络不畅是个老问题,这次粟裕谈得更透。“通信联络一直到现在还没有做得很好。物质技术上固然给我们限制,但各级指挥员注意不够,通信部门本身工作还不够健全。如电台有时叫不应,有报发不出去,徒步通信也不够。”“另外在通信联络方面,还有一个相当普遍的缺点,就是枪一打响,上级和下级就断了联络,电话也无人守了,报告也不送了。”[10] “三是侦察警戒问题,主要是下面对敌情不注意收集,总是问上面‘情况如何’。”[11]

三、 总结的方法:全面辩证客观,摆事实讲道理

粟裕总结经验,始终坚持实事求是,用事实说话,具体问题具体分析。比如,为什么要打速决战?粟裕分析道,“许多同志对于上面要求限时限刻完成任务,认为是不体谅下级,是主观主义,太扮蛮。其实要求战役战斗的速决是应该的,是必须的,而且是可能的。因为我们五个打敌人一个,武器弹药也不比敌人差,运动中敌人又不能带着碉堡跑,当然是可以速决的,也只有速决才能减少伤亡和消耗,才能争取时间打第二仗”[12]。“战役战斗中不采取速决战,就会变成僵局,就不能连续作战,也就不能歼灭敌人,更会变成劣势与被动,甚至于失败。所以,要取得更大更多的胜利,必须在战役战斗中采取速决战。”[13]

为什么要把握好时间和战机?粟裕强调:“时间对于战斗是很重要的,战斗的胜败,每每决定于最先与最后的几分钟,哪个能占先机之利与坚持到最后关头,哪个就会胜利。时间对于整个战役也有决定意义,各兵团如执行任务过迟了,当然不好,但有时行动过早了也不行,因为过早了,会暴露整个企图而影响全盘战事。”[14]

如何处理好速决与疲劳的关系?粟裕认为,“要速决,就要不怕疲劳,作战时不要顾虑部队疲劳,要用一切办法,鼓励部队克服一切疲劳去争取胜利。但在战斗结束后,就要照顾部队疲劳,让部队很好的(地)休息”[15] 。“要遵守时间,同时又要照顾到部队疲劳。有些团队遵守时间是较好的,但有些部队因为遵守时间而没有吃饭,饿着肚子打仗,那也是不好的。甚至有些团队在战时,伙房不弄饭,分开吃东西,弄得时间参差不齐,更是不好的。”[16]

总结教训,粟裕更是有的放矢,没有蜻蜓点水、含含糊糊地“有的”“有的”,而是见人见事。关于侦察警戒方面存在的问题,他说:“侦察员主要还只是做了找向导或送信的工作,本身职责还搞不清,业务很差,这是必须改进的。警戒方面:地面警戒不注意,对空警戒更差,防空被大家忽视了。这不仅会招致局部的损失,而且会暴露我军意图,泄漏(露)秘密,影响整个作战。”[17]

粟裕在作总结时,非常注重“抠细节”。关于一些部队行动不够迅速,他说,“这次分界的敌人,要是一旅迟到几分钟,就会跑掉很多。又如加力的敌人,如果十八旅再迟到十分钟,也就要跑掉很多了。因为拖了时间,所以五十四团及旅部几乎遭了危险。如果到得早一些,还可能全部解决如皋增援的敌人一个半团,甚至还可能乘胜攻进如皋城。一旅在分界得了便宜,心满意足,慢慢转移,赶到加力,还不知敌人已突围了,所以,在加力战斗中就没有捉到敌人。特务团如果迟到几分钟,也就捉不到什么敌人了”[18]。这里,他直面问题,“帽子下面有人”,一点情面都不讲。

粟裕作总结,善于运用辩证的观点、联系的观点、发展的观点,深入實际调查研究,掌握第一手资料,运用数据和典型事例来研究分析问题。他说,“我们执行了战略上以少胜多的原则,但在战术上,则恰好相反,采取了以多胜少的打法。如李堡之战,敌人三个团,我们使用了十四个团,差不多五个打他一个,而且是运动中打他,所以能迅速、干脆的(地)消灭敌人。分界之战敌人两个团,我们用了十个团打他;加力之战敌人三个半团,我们第一线即使用了十三个团,连第二线的兵力共有十五六个团,加上还有众多的民兵与地方武装,敌人当然就很难跑掉了”[19]。这里,没有大话空话,摆事实,讲道理,客观辩证,让人心服口服、入脑入心。

四、 总结的升华:提炼规律性认识

“万物得其本者生,百事得其道者成。”粟裕作总结,善于将丰富的感性材料去粗取精、去伪存真,透过现象看本质,抓住主要矛盾,得出规律性认识。他提醒大家牢记:“谁保存了有生力量,谁就会胜利;谁消耗或丧失了有生力量,谁就会失败。大家要很好地注意掌握部队,组织火力,利用地形地物,讲究战术,正确地指挥作战,减少伤亡。后方机关要很好地组织准备后备力量,补充前线部队,如协助动员民兵、地方武装参军,组训补充兵团,爱惜民力。”[20]他用事实证明,尽管我们处于劣势,只要采取正确的战役指导和灵活的战术原则,完全能够战胜优势的一方。

苏中战役为人民解放军实施内线作战提供了宝贵的经验,也为中央军委和毛泽东同志明确和完善战略防御阶段实行内线歼敌的战略方针,提供了重要依据。后来,在这一方针指导下,我军充分利用解放区的有利条件,不断歼敌有生力量,逐步改变敌我力量的对比,改变战略上的被动地位和防御态势,粉碎了敌军的进攻。

作为一个具体案例,《苏中七战七捷的概述》启迪我们,重视并善于总结,从总结工作、总结经验、总结历史中找到工作方法、实践原则、指导思想,明确前进的正确方向和正确道路,是中国共产党百年奋斗形成的优良传统,也是中国共产党在领导中国革命、建设、改革中取得一个又一个胜利的重要法宝。

注释与参考文献

[1][8]习近平在中央党校2012年秋季学期开学典礼上的讲话。

[2]《粟裕军事文集》编辑组:《粟裕军事文集》,解放军出版社1989年版,第79页。

[3][4]《苏中七战七捷》编写组:《苏中七战七捷》,中共党史出版社2006年版,第249页、268页。

[5][6][7][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]粟裕:《苏中七战七捷的概述》,1946年9月25日,江苏省档案馆藏,档号:2003-001-0434。