非遗档案征集工作初探

潘彬彬 沈利成 许梦 石朗君 王致韬

非遗档案征集是博物馆非遗工作核心业务之一,《中华人民共和国非物质文化遗产法》明确规定文化主管部门和其他有关部门“应当对非物质文化遗产予以认定、记录、建档”。以往的博物馆非遗档案研究更多偏重非遗档案保存、保护、开发和传承等,而对于作为非遗档案工作第一环节的征集工作则研究较少。本文拟结合笔者长期的工作实践,揭示博物馆非遗档案征集不同于传统博物馆征集工作的显著特点,并针对征集中存在的问题,提出改进策略。

一、 非遗档案征集的特点

(一)活态性

非遗档案征集既具有传统博物馆藏(展)品征集以“物”为中心的特点,又因为通常以非遗传承人为征集线索,而同时具有以“人”为中心的特点,所以非遗档案征集具有非常独特的活态性特点。非遗是一种植根于民间,以“人”为中心进行师徒相授、口耳相传的精神文化,所以非遗档案不只是当前或者某一时期的档案,而是活态档案。在档案征集中要重视对传承人的档案征集,一方面要重视实物档案征集,另一方面也要重视征集非遗项目代表性传承人的声像、纸质等各类资料的活态档案,如非遗项目代表性传承人口述访谈的录音资料、传统手工技艺的制作流程和传统技艺表演等视频资料。

(二)长期性

随着社会生活的变迁以及传承人的成长或代际传承,非遗项目的形式甚至内容必然也会发生相应的变化,因而非遗档案征集是一个不间断的具有延续性的长期工程。因此,要对非遗项目档案进行动态更新,特别是以往该项目参加各种展示活动的材料及获奖资料、日常创作和培养传承人形成的视频录像等。

(三)抢救性

目前,国家、省、市、县等层面的四级非遗保护名录体系已经建立,但其中很多非遗项目还有待挖掘、整理和研究,特别是当前许多非遗传承人年事已高,甚至不少项目已经面临后继无人的困境。为防止“人亡技失物散”,开展非遗档案征集要有强烈的紧迫感,既常态化地做好非遗普查工作,又有计划有重点地征集高龄非遗传承人的手稿、代表作品、口述档案等。此外,一些已经征集进馆的非遗档案因年代久远、保管条件不善等原因面臨损毁的危险,也需要做好抢救性保护工作。

二、 非遗档案征集面临的主要问题

(一)价值认定无统一标准

当前,非遗价值的认定还没有统一的标准和依据,特别是非遗种类多样,保存状态不一,只能在征集过程中依靠征集小组自身知识和能力水平结合馆内需求来决定。以南京秦淮灯彩为例,作为一项历史悠久、享誉全国的南京民间艺术,在明代繁盛时品种有三四百种之多,流传至今还有多个流派,既有国家级传承人,也有省级传承人,其作品材质和形式内容也随着时代变迁而变化,在实际征集过程中很难对这一非遗技艺进行价值认定。而价值认定是开展征集的首要步骤,如果缺乏恰当的价值衡量标准,非遗档案征集工作将无法深入开展。

(二)持续性征集不足

当前博物馆或其他相关机构保存的不少非遗档案多为申遗时的上报档案,很多资料已经多年未更新,而且原生档案屈指可数。非遗活态特性决定了非遗是一种动态的过程性文化,所以非遗档案征集是一项长期、系统的文化工程。如果征集对象已经认定和确定,后续征集应该持续跟进。从传承人层面来说,随着传承人年龄、阅历和技艺的增进,其早年、晚年的前后作品也会呈现不同的特征,特别是遇到一些重大社会事件,也会反映到非遗的创作中。2007年以来,国家文化部门已经先后命名了五批国家级非物质文化遗产代表性传承人,其中不少第一代传承人已经步入晚年,如南京白局非遗传承人徐春华、黄玲玲等人都已年近八旬。第二代传承人由于成长环境的不同,对非遗技艺的理解不同,创作的风格也会发生改变,如果不开展持续性档案征集活动,博物馆将会错失记录非遗项目传承演变的重要机会。

(三)征集范围狭窄

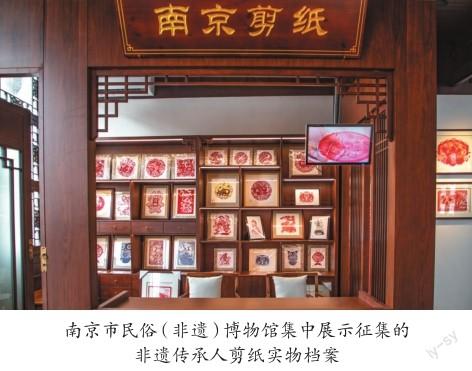

传统博物馆藏(展)品的征集多靠调拨和无偿捐赠,非遗档案的征集经由上述途径达到征集目的则显得困难重重。同时,绝大多数非遗博物馆都比较热衷于收藏民俗节庆类、民间口传文化类、民间工艺美术类或传统表演艺术类等各类非遗业态中成本小、征集难度低、社会存量大的非遗物化品档案,而民间文学、传统医药、传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、传统体育、游艺与杂技类的征集成果较少。值得注意的是,文博界存在“为展而征”的偏向,如某些民俗(民族)类博物馆为了举办某一非遗专题展览征集了一批非遗物化品档案,这些物化品档案大多围绕剪纸、木雕、泥塑、布艺等较易展示的非遗手工技艺项目,而长期集中于某一流派的代表性人物。长此以往,容易导致档案征集的种类、范围越来越窄,出现征集档案同质化,带来观众审美疲劳、展览丧失吸引力等问题。

(四)数字档案征集乏力

相较于传统档案材料的存储和利用,非遗档案数字化一方面可以提高档案保管的安全性,另一方面可以运用数字技术提升非遗档案的利用率和服务效率,特别是一些濒临失传的非遗项目,如南京白局、南京剪纸等传承人年事已高、接班梯队不完善、从业人员较少,若通过非遗数字化档案保存和共享,可以为非遗的后续传承带来很大便利。当前,数字化档案征集乏力,除部分非遗传承人对于数字档案的产权归属心存疑虑,还存在以往非遗档案的数字化征集标准不统一及重复建设的问题。

三、 提升非遗档案征集质效的策略

(一)健全制度

主要保管非遗档案的非遗博物馆可以配合文物管理部门,参照《中华人民共和国非物质文化遗产法》建立《江苏省非物质文化遗产保护条例》《江苏省博物馆藏品征集规程(试行)》等,建立适合本地区或本馆非遗档案征集制度。同时,建立第三方外部监督和评估机制,通过互动方式构建征集评估机制流程。制定中长期征集规划,摸清非遗传承人体系,初步认定各类非遗价值,努力组建出一支比较专业的征集队伍。

(二)拓展征集范围

要充分认识到各类非遗档案背后的文化与精神价值。诸多非遗项目流传至今,其存在的形式和文化内涵必然受时代的影响和制约。而非遗档案作为非遗项目传统形式与文化内涵的信息载体,博物馆亟需下大力气征集并妥善保存,做好非遗项目传承流变的历史记录者、坚定守护者。一方面要拓展非遗档案征集类别范围,加强各类非遗项目线索的获取,不仅要前往偏远村寨等现存非遗项目的“富矿区”,还要发挥行业协会、企事业单位和社会个人的作用,在地区全面普查的基础上开展档案征集。另一方面也要关注当下和未来,持续开展征集工作。如广东潮汕英歌舞相比于以往,其在人员组成、表演形式、社会功能等方面都发生了转变,出现了女子、儿童英歌队,甚至走上了舞台,走进了课堂。对诸如此类的非遗项目,当地博物馆要树立长远眼光,保持持续的跟踪关注,及时建档存档。

(三)构建数字档案平台

积极利用大数据时代数字化处理技术、多媒体处理技术等先进成果,摆脱陈旧的非遗档案征集理念,加强数字征集,变静态征集为动态征集,通过数字化推动非遗从专业走向大众。近年来,南京非遗馆在非遗多媒体视频资料征集方面取得丰硕成果,建立了江苏省最大的非遗数字档案库,为本区域非遗数字档案的征集工作提供了保障。2013—2017年,以江苏锡剧为代表的多个地方特色非遗项目保护工程均受益于南京博物院非遗馆数字档案平台的搭建。建立健全非遗数字档案库,一方面应加强专题考察和调研,完善数字化法律保障,并将数字化成果转化为非遗传承人权益保障的有力工具,持续推动非遗知识产权的保护和引导。另一方面应遵循《非物质文化遗产数字化保护数字资源采集和著录》等标准规范,运用纪录片拍摄、影音视频录制、图片拍摄、三维成像等媒介,记录非遗物品物理性状、流传过程、人文历史背景、艺术审美价值等内容,建立起一定区域范围、具备靶向性服务功能的非遗数字化档案平台。并结合学校教育和网络研学等形式,普及非遗档案鉴别、价值评估、档案征集等相关常识,激发公众兴趣,在全社会培养新的非遗爱好者和传承人。还可以通过合作等方式开发优质非遗档案资源,实现非遗档案的经济和社会效益。