档案开发利用与惠民服务研究

李燕

摘 要:文章从惠民服务的视角,探讨了档案开发利用的新趋势,包括数字化与信息化、公众参与、服务导向以及社会化合作;分析了惠民服务导向下档案开发利用的要素,包括主体要素(档案工作者与多元化利益相关者)、客体要素(档案的内容与形式)以及条件要素(技术基础与政策环境)。在此基础上,提出构建以满足用户需求为导向的服务模式,数字化、云服务与人工智能融合应用,以及构建全社会参与的档案开发利用新模式等策略,为档案的开发利用提供新思路和方法。

关键词:档案开发;利用;惠民服务

档案开发利用在惠民服务中发挥的作用,不仅关乎公众生活的便捷与舒适,更是直接影响档案工作的开展。[1]满足公众需求将促使档案工作者改变工作方式、提高档案的开发利用水平,有力推动档案管理现代化步伐。高效档案开发利用能更深入地挖掘和传递档案的价值,从而提升档案工作社会地位与影响力。但从档案惠民服务的现状来看,还存在一些问题:一是档案数字化和信息化进程仍然较慢。由于档案数量庞大,很多档案仍然以传统纸质形式为主,这严重阻碍了档案信息的有效传播和利用。[2]二是现有的档案信息服务平台并不能完全满足公众的需求。许多档案服务平台操作复杂,信息检索效率不佳,给公众带来不便。[3]三是民生档案数字化成果并未转化为向公众开放利用的成效。[4]对此,本文深入研究和探讨档案开发利用在惠民服务中的应用和策略,以期推动公共服务改革,提升档案开发利用的理论和实践水平。

一、 惠民服务视角下档案开发利用的新趋势

1. 数字化与信息化:科技助力档案开发利用

首先,数字化技术对档案开发利用的促进作用主要体现为存储、管理和检索。具体而言,将纸质档案转化为数字格式,解决了传统档案存储空间有限、易受损坏的问题,增强了档案保管的安全性;数字化的档案可以进行统一、高效的管理,减少人为错误,提高了档案管理的精准性[5];利用电子技术进行分类和检索,能够使查阅档案资料的效率得到显著提升。其次,信息化包括大数据、云计算等新一代信息技术的应用,对档案开发利用有着深远的影响。例如,大数据技术可以对大规模的档案数据进行快速处理和分析,使得档案信息的获取更加便捷、准确,满足了公众需求;云计算技术的应用使得档案数据存储、处理和利用可以在云端进行,不再受限于地域和设备,进一步扩大了档案服务的覆盖范围。

2. 公众参与:从“被服务者”到“服务参与者”

在惠民服务视角下,公众由传统的“被服务者”转变为“服务参与者”。[6]一方面,公众参与可以丰富档案的内容和形式。通过社区参与、口述历史项目等形式,公众参与到档案的收集、整理和编制过程中,将个人经历和生活记忆转化为可供利用的档案资源。另一方面,公众参与可以提高档案服务的质量和效果。通过公众参与,档案馆可以更准确地了解公众的需求以提供档案服务。例如,张家港市档案局将基层群众纳入档案资源建设的主体范畴,共同参与基层档案治理的实践,构建多元主体共同治理的档案治理体系,与基层社会组织、基层志愿者、居民群众共同完成了“百村万户”口述历史档案建设。[7]

3. 服务导向:从专业研究到满足公众需求的转变

传统的档案工作多聚焦和服务于政策决策、科研教育和历史研究等领域,而在当前的信息社会,随着公众对于历史、文化和社会知识需求的日益增长,档案工作的服务对象已经从专业研究者拓展到广大公众。这意味着档案开发利用必须从满足专业性、复杂性的研究需求,延伸至满足多样化、个性化、便利性的公众需求。惠民服务导向的档案开发利用强调以用户为中心,将公众的需求作為服务的出发点和落脚点。具体来说,主要包括两个方面:一是通过调研、问卷等方式了解公众的档案需求,定制化提供档案服务,包括提供与公众生活密切相关的档案资料,如家族史、地方史、社区史等;二是优化档案服务的方式和途径,如通过线上平台提供24小时全天候服务,提供智能检索、在线咨询等功能,提高档案服务的便利性和可及性。

4. 社会化合作:广泛联动,推动档案价值最大化

社会化合作体现在多个层面。首先,档案机构间的合作被视为推动档案资源整合、共享的重要途径。通过网络联盟、共享平台等方式,各类档案机构可以进行资源的交换和共享,提高档案资源的利用率,同时减少资源的冗余和浪费。其次,档案机构与非档案机构的合作也日益成为一种新的趋势。例如,档案机构可以与学校、社区、企业等进行合作,利用各自的优势资源,提供更加丰富和多元的档案服务。例如,新加坡国家档案馆利用自建网络平台Archives Online,将本馆的档案资源分派为不同的任务,社会公众借助此平台完成档案文件的转录和描述等。

二、 惠民服务导向的档案开发利用要素

1. 主体要素:档案工作者与多元化利益相关者

主体要素主要指档案开发利用的执行者,具体包括档案工作者和多元化利益相关者两个层面。首先,档案工作者是惠民服务导向的档案开发利用的主要执行者。在这一过程中,档案工作者需要运用专业知识和技能,对档案进行深入研究、整理和保管;具备较强的服务意识,以满足公众需求为导向,提供高效、优质的档案服务;掌握先进的技术和方法,以便在数字时代跟上档案开发利用的新趋势,创新服务方式。其次,多元化利益相关者在档案开发利用中也扮演着重要角色。例如,政府部门可以利用档案资料为决策提供依据;企事业单位可通过档案研究挖掘商业价值;社会组织和个人则可依托档案了解历史、传承文化。

2. 客体要素:档案的内容与形式

客体要素主要指档案开发利用中的主要对象,即档案本身。具体来说,客体要素包括档案的内容和形式两个方面。首先,档案的内容是最核心的部分,也是档案开发利用的主要依据。档案的内容决定了它的信息价值、历史价值和文化价值,进而影响其在公众服务中的应用可能性和效果。其次,档案的形式也是客体要素的重要组成部分。传统的纸质档案虽然具有一定的历史价值和独特性,但其在保存和利用上存在一些限制,如易受环境影响,难以进行大规模复制和传播等。而电子档案因其数字化特性,不仅可以进行快速高效的检索、复制和传播,而且可以通过多媒体和互动手段,展现更加丰富和生动的档案内容。

3. 条件要素:技术基础与政策环境

条件要素是惠民服务导向的档案开发利用的重要支撑,主要包括技术基础和政策环境两个方面。首先,技术基础是档案开发利用的关键。如前文所述,随着数字化和信息化的发展,档案工作正在经历深刻的变革。电子档案的普及,大数据、云计算、人工智能等先进技术的应用,都为档案开发利用提供了强大的技术支持。这也要求档案机构和档案工作者必须掌握相应的技术知识和技能,才能充分利用这些技术进行高效、优质的档案服务。其次,政策环境对于档案开发利用也具有重要影响。政府的政策导向、法规制度以及资源投入,都会对档案工作产生影响。

三、 档案开发利用与惠民服务策略探析

1. 档案服务策略:以用户需求为导向的服务模式

第一,获取服务需求。档案机构可以通过用户访谈、问卷调查、数据分析等方式,对用户的需求进行深入地调查和了解。在需求获取的过程中,涵盖各类用户,包括政府部门、企事业单位、学者和普通公众等,以确保服务的全面性和精准性。例如,北京市海淀区档案馆针对查档市民关心的热点问题,优先对利用率高的档案进行数字化;市民通过电话预约查询的,工作人员会提前调卷复制,进而提高服务效率。第二,提供服务定制。档案机构应根据不同用戶的需求,提供定制化的档案服务。这可能涉及服务内容、服务形式、服务渠道等方面的个性化设计。对于学者,可以提供专门的档案研究服务,包括档案检索、专题研究资源的提供等。对于普通公众,可以提供易于理解和利用的档案信息服务,如图文并茂的档案展示、生动有趣的档案故事分享等。上海市浦东新区档案局就曾通过接受现场咨询、布置宣传展板、举办培训讲座、推广档案编研成果等多种形式,对园区企业开展“定制式”档案普法及档案文化宣传。第三,优化服务。档案机构应不断优化服务流程,提高服务效率和服务质量。

2. 技术应用策略:数字化、云服务与人工智能的应用

不同的档案机构在技术实力上存在明显的差距,有的档案机构可能已经掌握了先进的技术,能够提供高质量的服务,而有的档案机构则可能技术滞后,无法满足公众的需求。因此,对于档案机构来说,首先需要进行的是全面的技术评估,即评估档案机构自身在数字化、云服务和人工智能等方面的技术储备和应用能力。这需要对档案机构的硬件设备、软件系统、技术人员的技能水平、技术服务的质量等进行全面的评估和分析。具体而言,硬件设备可以通过其性能、稳定性、扩展性等方面进行评估;软件系统可以通过其功能性、易用性、安全性等进行评估;技术人员的技能水平可以通过其专业知识、操作能力、问题解决能力等进行评估;技术服务的质量可以通过其响应速度、解决问题效率、用户满意度等进行评估。在此基础上,进一步加强技术的应用。例如,湖北省档案馆对查档利用系统进行了云服务升级,凭借云服务器的高性能,数字化档案载入速度比部署前快3倍以上;福建省档案馆则借助人工智能档案开放审核系统辅助完成120多万件开放档案的审核任务,显著地提高了公众查询利用档案的效率。

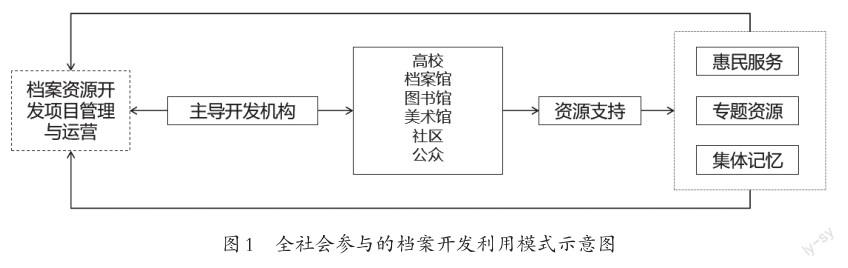

3. 合作与共享策略:构建全社会参与的档案开发利用新模式

首先,构建多元化的合作框架。在现代社会,档案的来源和使用已经不再局限于某一特定的领域或群体,而是涉及社会方方面面。因此,档案机构需要积极构建与政府部门、企事业单位、教育科研机构等的合作关系,建立跨领域、跨界别的档案资源共享平台(如图1所示)。其次,制定合理的规则和制度,明确各方的合作方式和责任,以便从更宽广的角度和更高层次进行档案开发和利用。再次,充分发挥公众参与的作用。公众是档案服务的最终受益者,他们对档案服务的需求和评价,理应成为档案开发利用的重要参考。因此,档案机构需要开展各种形式的公众参与活动,如公众咨询、公众投票等,以获取公众对档案服务的直接反馈。同时,档案机构也应该积极回应公众的需求和期待,提供适应公众需求的档案服务。这不仅可以提高档案服务的质量和满意度,也可以提升公众的档案意识,促进档案的社会化使用。最后,提高信息共享和交流的效率,建立高效的信息共享和交流机制。这可能包括建立档案信息数据库、开发档案服务APP、提供在线咨询服务等。档案机构应该利用现代信息技术,实现档案信息的快速传递和准确匹配,满足公众多样化、个性化的信息需求。

*本文系2022年度南京科技职业学院“科研北斗计划”(人文社科类)“高水平高职院校科研档案管理研究”(项目编号:NJPI-2022-YB-28)阶段性研究成果。

注释与参考文献

[1]杜媛媛.档案信息化建设助推民生档案有效开发利用[J].办公自动化,2023(5):50-52.

[2]安小米,加小双,宋懿.信息惠民视角下的地方民生档案资源整合与服务现状调查[J].档案学通讯,2016(1):48-54.

[3]黄梓萌,钟文荣.我国省级档案公共服务清单的价值、现状、问题及发展研究——以部分省、直辖市和自治区为例[J].办公室业务,2023(11):124-127.

[4]克得尔亚·买哈斯木. 基于社会参与理念的档案信息资源开发模式研究[D].天津:天津师范大学,2022.

[5]姜娟.构建档案便民惠民新体系 打造档案公共服务新平台[J].办公室业务,2017(19):77.

[6]顾琪琪.以档案保民生 以服务惠民生——湖州市民生档案资源整合利用试点工作纪实[J].浙江档案,2016(8):31-32.

[7]宋懿,安小米.信息惠民视角下的民生档案整合与服务研究[J].档案学研究,2016(1):44-50.