基于“技术-制度”分析模型的档案治理效能类型研究

于英香 张期勇 唐启

摘 要:国家治理体系和治理能力现代化建设对档案治理效能提出了新的要求,技术与制度作为不同维度,在档案治理中发挥着不同作用。文章基于“技术-制度”分析模型,立足于档案治理不同实践领域,深入档案治理内部分析档案治理效能类型。该模型从“建设基础、现实水平、与同行业其他领域比较”三个方面,基于技术与制度的强弱,将档案治理效能划分为低效治理型、技术依赖型、制度依赖型、高效治理型四种类型,借以阐释不同组织档案治理效能差异化的原因,进而指出“强技术-强制度”是档案治理效能的“理想型”并将档案治理导向善治。

关键词:档案治理;技术创新;制度变迁

分類号:G279.2

Research on the Types of Archival Governance Efficiency Based on the “Technology-institution” Analysis Model

Yu Yingxiang1,2, Zhang Qiyong1, Tang Qi1

( 1. School of Cultural Heritage and Information Management, Shanghai University, Shanghai 200444; 2.Electronic Records Management Research Center of Renmin University of China, Beijing 100872 )

Abstract: The modernization of national governance system and governance capacity has put forward new requirements for archival governance effectiveness, and technology and institution, as different dimensions, play different roles in archival governance. Based on a"technology-institution" interaction analysis framework, this paper involves different practice areas of archival governance, penetrates into archival governance, and provides a typology of archival governance effectiveness. The model explores the differentiated interaction effects of technology and institution from three aspects: development foundation, development level in reality, and comparison with other fields in the same industry, and classifies archival governance effectiveness conditions into four types: inefficient governance, technology-dependent, institution-dependent, and efficient governance, so as to explain why different organizations have different archival governance effectiveness conditions, and then points out that "strong technology and strong institution" is the "ideal type" for archival governance effectiveness and leads to good governance.

Keywords: Archival Governance; Technological Innovation; Institutional Change

作为推进档案治理体系和治理能力现代化的重要举措,“技术应用”“制度完善”等关键词与“档案治理”的联系日益紧密。当前,档案界基于技术嵌入档案治理的研究主要包含两个方向:一是从微观层面分析技术如何赋能档案治理[1-2];二是技术在档案治理过程中的具体应用[3-4]。“制度建设”被认为是促进档案治理现代化的核心路径之一,研究主要从三个方面展开:一是档案治理理论辨析中包含制度元素,普遍认为治理能力是制度效果的表征[5-6];二是档案治理实践中重视制度强化[7-8];三是档案治理现代化和档案治理效能提升路径中的制度依赖[9-10]。

既有研究成果呈现出三个特点:第一,多以整体、宏观、全局视角分析档案治理问题,缺少具象到差异化治理领域内部的研究;第二,技术作为历史唯物主义中活跃的生产力因素,没有受到与“制度”相匹配的关注;第三,多数研究将制度与技术作为独立的分析维度,两者对档案治理的组合作用被忽略。即使有学者将制度与技术置于同一层面,但未关注制度和技术是如何影响档案治理效能的,也没有尝试将二者结合起来。基于此,本文立足于档案行业中不同领域治理现状,基于“技术-制度”分析模型,深入档案治理内部,剖解档案治理效能的不同类型,以期深入认识档案治理的内在机理。

1 档案治理效能的“技术-制度”分析模型

1.1 档案治理效能分析中的技术维与制度维

国家治理现代化语境下的档案治理效能是多元治理主体围绕治理现代化目标所进行的制度改革的有效性及取得的治理效益的综合反映。[11]治理现代化目标的实现离不开技术创新。在“技术-制度”分析模型中,“技术”是指应用于档案事业,以提升档案治理效能为目标的技术手段;“制度”则是指规制档案治理主体行为和档案治理实践活动,具有激励、约束和保障作用的各种规范的总和,包括正式制度(法律、法规等)和非正式制度(价值观念、习惯、文化认知等)。[12]在档案治理效能类型分析中,技术是档案治理能力的外在表征,以技术水平直观反映治理能力的高低;制度则代表档案治理的内在保障,以显著的正式法律规则和隐蔽的非正式理念思维影响档案治理效能的发挥。

技术和制度作为提升档案治理效能的重要维度,两者互为依存。第一,制度支撑档案治理的内在协同,是助推档案治理体系和治理能力现代化的有力保障。档案治理通过制度协调各主体的关系,维护治理秩序,从而增强治理的有效性和合法性[13];技术是档案治理的外在能力体现,它不仅是治理手段和方式,更是内化于治理理念和制度中,被组织化、制度化的技术[14]。第二,制度具有普遍性、抽象性,技术更倾向于具体性、应用性。宏观的制度影响技术的前进方向和发展过程,微观的技术反作用于制度的结构和运转模式,两者组合共同构成档案治理的整体逻辑。第三,制度具有相对滞后性和稳定性,对档案治理效能的影响较隐蔽;而技术具有灵活性和创新持续性,对档案治理效能的影响具有实时性和显著性。

1.2 “技术-制度”分析模型

本文将“建设基础”“现实水平”“与同行业其他领域比较”三个方面作为“技术-制度”实力强弱的判断依据,通过技术与制度的治理要素组合,构建了具有四个象限的档案治理效能类型矩阵。其中,横轴为档案治理“技术维”,纵轴为档案治理“制度维”,两者有强弱两种状态。强弱不同的技术与制度形成了不同的关系组合,最终产生了四种档案治理效能类型,即“弱技术-弱制度”下的低效型治理(A)、“强技术-弱制度”下的技术依赖型治理(B)、“弱技术-强制度”下的制度依赖型治理(C)以及“强技术-强制度”下的高效型治理(D)。

2 “弱技术-弱制度”下的低效型档案治理(A)

2.1 类型分析

低效型档案治理是技术与制度“双弱”且长期处于双向阻滞状态而形成的结果。就技术维度而言,体现在技术基础设施薄弱、技术应用循旧保守、与行业内其他领域比较相对落后;制度维度亦然,体现在制度建设基础较差、制度缺位程度严重、制度建设落后于行业内其他领域。在档案治理过程中,档案治理主体对先进的治理技术和治理手段缺乏敏感性,对完善的治理制度和进步的治理理念缺乏积极追求。此时的技术与制度在档案治理场域中形成一种“你不动,我不动”的默契,在低水平的发展区位演变成弱持平。两者一旦困囿于这种阻滞状态,必然将档案治理导向低效、失能。此类现象多存在于我国基层档案治理领域,尤其是广大乡村地区。

2.2 典型案例——乡村档案治理

乡村档案治理是档案工作赋能乡村基层治理,助力乡村振兴,服务于国家治理体系和治理能力现代化的重要举措。然而,大多数乡村存在经济发展水平较低、管理能力落后、高质量人才缺失等普遍性问题,导致记录和反映“村庄沿革变迁、管理治理的村级档案,无论从现有体量、覆蓋面,还是从档案资源结构、管理的连续性和规范性、利用的广度和深度来看,都可说是国家档案事业的短板”[15]。乡村档案治理发展的实然境况与应然指向有所偏离,“整体而言,乡村档案管理机制相对较弱,村间管理水平也是参差不齐”[16],档案治理能力较低、治理体系不完善。

究其原因,技术与制度的双向阻滞限制了乡村档案治理效能的提升。一方面,乡村技术普及率较低,治理技术和手段落后且单一,新技术应用不足导致制度变迁缺乏动力,治理过程中存在着漏洞和监管不足等问题。另一方面,较低水平的制度建设不仅在治理过程中无法体现制度优势,而且无法提供合适的制度环境,阻碍着新技术应用和创新。例如,乡村扶贫档案治理因属国家治理末端,对国家治理与档案治理的顶层设计和宏观规划响应稍显迟钝,加上乡村基层档案理念的薄弱,导致其在档案监管方面缺乏相应制度规范[17];同时因多数乡村地区信息技术应用基础薄弱,导致难以利用先进技术对扶贫档案工作形成有效监管。可见,乡村档案治理中表现出了技术应用水平低、制度框架缺略以及技术升级应用、制度更新完善的基础和动力缺失等问题,治理过程中两者无法相互产生正向激励,健康的、良性的互动难以形成,最终将档案治理导向了低效。

3 “强技术-弱制度”下的技术依赖型档案治理(B)

3.1 类型分析

技术依赖型档案治理是“强技术-弱制度”结构中技术发展水平高于制度形成的结果。此类档案治理中技术应用的基础条件好、现实水平高,而制度建设则相对薄弱、制度完备程度不高,当这种失衡达到一定程度时,档案治理就会在单一技术维度上产生路径依赖。然而,由于技术的快速更新和发展,技术依赖型档案治理存在治理体系建设难度大、治理的可持续性和可靠性得不到保障等问题。此类型广泛存在于非国有企业档案治理领域。

3.2 典型案例——非国有企业档案治理

技术的发展与应用对企业档案治理效能提升作用显著。在面临档案治理困境时,大部分企业首选高效的技术化解决方案,着重关注治理平台建设、技术系统完善、专家人才参与度等技术性因素。[18]一方面,非国有企业具备更为敏锐的市场嗅觉,一旦市场上出现的新技术或新方法可能利于削减成本或提高收益,企业出于对效率的追求会积极尝试应用。另一方面,我国档案制度建设与档案治理效能的紧密联系主要体现在体制内档案治理领域,非国有企业视角下的档案治理存在一定程度的制度建设薄弱和制度缺位问题。换言之,非国有企业档案治理中存在技术应用优势与制度建设劣势,这“一优一劣”导致了非国有企业档案治理能力提升策略倒向重视技术、忽视制度的不平衡状态。

技术依赖型档案治理不仅难以实现档案治理效能的最优化,还会导致技术崇拜和过度管控、技术碎片化等技术性风险。一方面,非国有企业过度关注新技术带来的经济效益,往往忽视技术伦理,容易引发隐私侵犯、数据泄露等风险;同时,技术创新、开发与应用成本高昂,不计成本的“技术大跃进”只会增加治理成本,进而削弱档案治理效能。[19]另一方面,非国有企业档案治理领域缺少统一的法规标准,不同企业运用不同的技术手段易导致技术和数据碎片化。技术的快速迭代发展不断向制度建设提出新要求,企业档案治理过程中暴露的问题也亟须制度发挥强力作用,而制度却难以给出回应。技术依赖型档案治理模式下,非国有企业对技术过分依赖,短期内虽能取得一定的治理效果,但忽视了技术与制度的协调发展,长远看不利于档案治理效能的升级。

4 “弱技术-强制度”下的制度依赖型档案治理(C)

4.1 类型分析

制度依赖型档案治理是“弱技术-强制度”结构中制度发展水平高于技术形成的结果。在此类档案治理领域中,“弱”是相对于制度建设程度而言,并不意味着技术缺失或者绝对水平很低。在国家话语体系中,档案治理体系由档案制度及其运行环境要素构成,档案治理能力是档案制度执行力的集中体现[20],制度与档案治理具有不可割裂的紧密关系。在以科层制为理论基础的政府机关中,档案工作同样建立在科层制基础之上,其在体制、制度、原则等诸多方面,都与科层制的理论逻辑环环相扣。[21]因此,机关档案治理中制度性因素较技术而言拥有较大优势和影响力,这也使之成为制度依赖型档案治理的典型代表。

4.2 典型案例——机关档案治理

机关档案治理中的制度依赖具有丰富的发展内涵和目标,始终坚持“制度—制度优势—治理效能”和“依法治理”两条制度建设向治理效能转化的逻辑路线[22],主要表现为重视治理制度和治理理念的系统性建设,以构建整体性、统一性、普遍性的档案制度网络为目标,强调制度应用和理念制约,以制度程序和治理流程为手段规制档案治理中各主体的行为。从实践层面来看,机关档案治理更依赖制度建设驱动,轻视技术对促进制度实施的重要性,即使档案制度建设中有提及以技术作为执行手段将制度优势转化为治理效能,但对新技术手段和治理工具的重视程度远远不够。例如,新修订《档案法》增设的“监督检查”一章中,只强调了传统语境下的档案监管方式,缺乏信息时代背景下档案行政监管的相关条款,而单一的监管手段会降低多元主體监督行为的参与性和有效性。[23]

档案善治需要完善且系统的制度规范,但过度强调制度建设也会导致制度治理僵硬、形式主义和“留痕主义”等治理弊端,长此以往不利于档案治理效能的提升。[24]这主要体现在机关档案治理领域中的正式制度和非正式制度两个方面。其一,机关档案治理对新技术的应用往往会考虑是否有相关制度与之配套,如果没有,档案部门一般持保守观望态度。例如,电子文件单套制提出了十余年,试点单位越来越多,但机关档案治理仍然对单套制持谨慎态度,导致机关档案治理效能发挥在双套制的“枷锁”中受限。其二,机关档案治理主体因制度依赖和约束,对技术发展和社会变化不敏感,在新技术更新方面往往会错失先机。其二,机关档案利用服务工作中存在着重藏轻用、重资政而轻公众利用等固有理念,这些理念成为档案治理能力提升、治理效能升级的思维障碍,反映在实际工作中表现为主体创新积极性不高、理念更新缓慢、对新技术的接纳滞后等问题。

5 “强技术-强制度”下的理想型高效档案治理(D)

5.1 类型分析

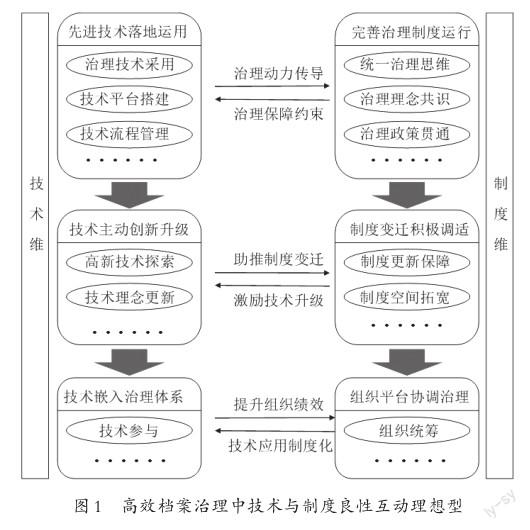

高效型档案治理是技术与制度强强联合、良性互动的结果。此类档案治理实现了制度建设和技术应用的有机结合,强调制度重要性的同时,关注现代技术有机融入现有治理体系,最大限度发挥制度对技术的策励和技术对制度的助推等正向互动作用[25],促成技术与制度的高质量融合与统一发展。两者的健康关系、良性互动催生出高水平的档案治理效能,是档案治理中“技术-制度”结构的理想状态。

技术与制度良性互动是促成高效档案治理的必要条件,这主要体现在两个方面。其一,技术创新和应用是档案善治的重要组成部分,技术变革在重塑治理结构、更新治理理念以及提升治理能力和协同能力中具有重要作用。[26]现代化的档案善治需要科学、高效、透明的治理过程,而档案治理流程再造无疑需要技术的支持。其二,制度建设是档案善治的基础和保障,这既是治理现代化发展的必然要求,也是我国档案事业性质的必然指向。离开了制度监管和调控,技术的治理效能发挥则变得难以控制,而“强技术-强制度”良性互动关系可以有效创构技术与制度相互补充、纵横编织的档案治理机制。

理想型的档案治理表现在三个方面:第一,档案治理通过治理技术应用、技术平台搭建、治理流程技术化管理等方式,将治理动力传导至制度运行。同时,制度维度的思维统一、理念共识及政策贯通对治理行为产生约束和保障,技术与制度互制互促,在高位形成合力。第二,档案治理中良好的技术基础为技术创新做好铺垫,技术更新迭代助推制度变迁,而制度的积极调适为技术创新提供稳定环境,并不断拓宽技术应用的制度空间。第三,技术全面参与档案治理并嵌入治理体系和组织系统,持续地将技术优势转化为治理优势和组织绩效;制度通过组织形式逐步将技术应用制度化,以提供技术高效运转的合法性空间,从而统筹档案治理,共同推进档案治理能力提升和效能优化,如图1所示。

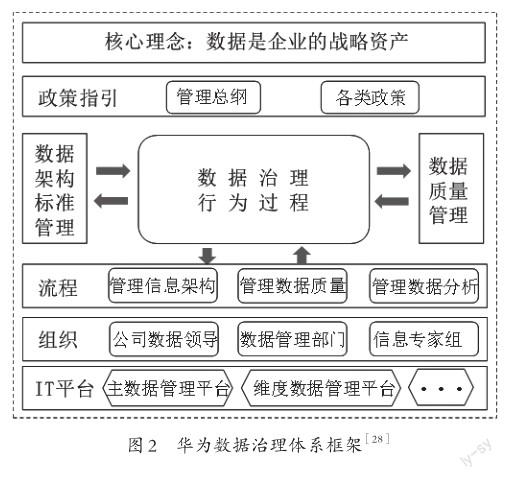

5.2 典型案例——华为档案数据治理

华为技术有限公司的档案数据治理(以下简称“华为数据治理”)[27],充分展现了当完备的治理制度体系与高新技术实现有机、合理、良性互动时,高效的档案治理如何成为现实。华为数据治理的核心体现在数据治理框架图中(见图2),将这一框架拆析成制度和技术两个模块更能深刻理解华为的数据治理之道。制度模块首先通过顶层设计统一认知思维,即数据是企业的战略资产,其次梳理数据治理政策和标准,最后完善流程管理与组织保障。技术模块中最醒目的是IT平台保障,隐含的技术手段渗透在制度模块中的每一个部分,其目的是依托信息技术确保数据治理标准化和规范化。华为公司利用技术平台创建约束性数字代码,强制要求所有的数据管理规则都在统一的治理平台落地,从而达到数据治理融入技术实施流程的目标。[29]华为数据治理的实践将技术与制度较好地融合在治理体系中,一方面提升了业务运作效率,另一方面夯实了企业有效内控的基础,为业内数据治理提供了典范参考。

6 结 语

本文构建了档案治理的“技术-制度”分析模型,基于档案治理不同实践领域,将档案治理划分为不同类型,分析了档案治理场域中效能不一的现象,阐释了档案治理系统中技术与制度的组合关系,以深入档案治理内部,剖析出各类档案治理升级阻滞的关键难点,进而提出针对性的策略措施。

对于A类低效型档案治理,应双管齐下,强化技术与制度建设基础,缩小与其他领域之间的差距,小步伐、快频率提升档案治理效能。针对B类技术依赖型档案治理,更应注重制度建设,克服强调技术治理的路径依赖,发挥技术创新倒逼制度变迁的功能,并扩大制度调适机制的弹性,主动优化制度建设环境。C类制度依赖型档案治理效能升级需要削弱对制度的依赖性,扩大治理中技术应用的制度性空间,尝试设计有利于技术创新和应用的制度规范。对于D类行业内较好地实现了技术与制度协调发展的治理案例,应当总结经验,扩大成果推广。

档案治理的内在发展逻辑和运行机理具有复杂性和多样性。本文基于“技术-制度”分析模型对档案治理效能类型展开分析,试图为我国面临的档案治理难题提供新思路和新方法,但对于各个类型的划分和特征分析仍然是粗线条的,未来仍可从这一视角对档案治理进行更深入而具体的探索。

*本文系国家社科基金一般项目“大数据背景下档案数据管理创新研究”(项目编号:18BTQ092)阶段性研究成果。

注释与参考文献

[1]杨智勇,贺奕静.全球化背景下中国参与国际档案治理的路径探析[J].档案学研究,2020(2): 37-42.

[2]谭必勇,章岸婧,吴芳,等.基于场域理论的地方特色档案治理研究——以苏州为例[J].档案学研究,2022(2): 48-55.

[3]谢国强,黄新荣,马云,等.基于档案数据观的企业档案治理创新[J].档案与建设,2020(8): 49-52.

[4]佘青雨.电网企业档案治理工作实践[J].中国档案,2020(9): 62-63.

[5]徐拥军,熊文景.用“档案之制”筑牢“档案之治”[J].中国档案,2020(1):72-73.

[6]陈忠海,宋晶晶.论国家治理视域下的档案治理[J].档案管理,2017(6):21-24.

[7]李宗富,董晨雪,杨莹莹.国家档案治理:研究现状、未来图景及其实现路径[J].档案学研究,2021(4): 17-24.

[8]张帆,吴建华.基于档案治理的档案信息资源开发模式转型研究[J].档案学通讯,2019(6):18-26.

[9]金波,晏秦.从档案管理走向档案治理[J].档案学研究,2019(1):46-55.

[10][11][13][23]王英玮,戴柏清.制度创新视角下档案治理效能提升路径探析[J].档案学通讯,2022(4): 17-25.

[12]杨发庭.绿色技术创新的制度研究[D].北京: 中共中央党校,2014: 24-25.

[14]吴敬琏.制度重于技术[M].北京: 中国发展出版社,2002:74.

[15]王萍.乡村振兴战略背景下村级档案协同治理的生成逻辑、核心问题与体系建构[J].档案与建设,2020(5):32-36.

[16]许娜,任越.面向乡村建设行动的乡村档案治理体系研究[J].档案与建设,2022(4):44-47.

[17]罗静.精准扶贫视角下的农村档案规范化管理研究[J].农业经济,2021(7): 57-59.

[18]杨晶晶.设计企业档案数据治理体系研究[J].北京档案,2020(2):26-28.

[19][24]陈水生.技术、制度与人本:城市精细化治理的取向及调适[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2021(3): 122-128.

[20]徐拥军,龙家庆.加快档案治理体系建设 推动档案事业高质量发展[J].中国档案,2022(1):30-31.

[21]唐啟,任越.数字时代马克斯·韦伯科层制结构在文书档案工作中的重新发现[J].浙江档案,2022(2):38-41.

[22]赵晓,田人合,杨智勇,等.“十四五”时期档案治理效能提升路径研究[J].档案学通讯,2021(6):98-100.

[25]沈费伟.技术嵌入与制度吸纳:提高政府技术治理绩效的运作逻辑[J].自然辩证法通讯, 2021 (2): 80-86.

[26]彭向刚.技术赋能、权力规制与制度供给——“放管服”改革推进营商环境优化的实现逻辑[J].理论探讨,2021(5):131-137.

[27]对华为公司而言,企业数据属于宝贵的档案资源,为了与华为官方表述一致,后文将档案数据治理简称为“数据治理”.

[28][29]华为公司数据管理部.华为数据之道[M].北京:机械工业出版社,2020:18,27.