秦腔在中小学音乐教育中的审美价值分析

彭 月,刘 敏

(伊犁师范大学 艺术学院,新疆 伊宁 835000)

新课程改革下,音乐教育更加注重音乐学科核心素养的培养,审美素养是其中的重要内容。新时代下,中小学的音乐课堂正变得越来越多样化,不仅仅局限于教材教学。将“秦腔”融入中小学音乐审美教育中,可以丰富音乐活动的内容。反过来,中小学的音乐课堂也是传播秦腔文化的重要途径。

一、秦腔在中小学音乐教育中的审美价值

(一)提升中小学生的审美感知能力

1.“唱腔”风格促进中小学生对音色的审美感知

秦腔的唱腔分为“欢音”和“苦音”两条不同色彩旋律和六大板式。苦音较为深沉、悲伤;而欢音则表现出欢快喜悦。唱腔音乐较为丰富,其中有“彩腔”、板路。板路分为慢板,其速度较慢且带有抒情性,记谱用4/4 拍;二六板带有叙事性,记谱用2/4 拍;二导板是一种辅助板式,记谱用2/4拍;带板常用来表现具有一定的冲突的场合,记谱用1/4 拍。通过引导中小学生欣赏不同风格的唱腔,使其感受不同风格带来的变化,获得一定的审美感受从而提升审美感知能力。

2.“伴奏曲牌”可以促进中小学生对不同乐器的审美感知

秦腔的伴奏曲牌可以分为“弦乐”和“管乐”。秦腔的演奏分为“文场”跟“武场”,用的乐器也不一样。不同乐器给人的听觉效果是不一样的,我们可以在音乐教学过程中引导学生去感受秦腔弦乐器与管乐器的不同音色,可以让学生亲身去体验这些乐器的音色,为今后的器乐教学奠定基础。

3.“唱词”结构促进学生对节奏的审美感知

秦腔的唱词讲究押韵。押韵的形式有平仄通押和同调相押两种,当与词语结合时也涉及变调,也会运用到许多的技巧比如“字正腔圆”等等。其中秦腔的道白可以分为“说白”与“韵白”,尤其是“韵白”它有一定的高低的强弱变化,具有一定的音乐性。通过引导学生欣赏不同的道白,体会其中的强弱、高低起伏的变化,逐渐培养学生的节奏感,提升学生的听觉审美感知。

(二)激发中小学生的审美想象力

1.秦腔的“脸谱图”激发学生对人物特点的审美想象

秦腔脸谱是中国三大脸谱系统之一。由不同的颜色和不同图案组合而成就有了各种各样的脸谱。秦腔脸谱与人物的性格息息相关。如在三意社秦腔脸谱中《鸿门宴》项庄印堂勾旋纹体现其狡诈,《黄一刀》中的铫刚以冷暖色调相间,上面加上了小点进行装饰,体现了该人物正直勇猛、刚正不阿的形象特点。又如易俗社秦腔脸谱中《游列国》孔子的脸谱,色彩跟图案都较为简单,凸显了孔子温而厉,威而不猛的特点。如鲁氏秦腔脸谱,钟馗的脸谱,八字胡眼睛圆瞪,有一种威风凛凛的感觉,与钟馗降妖除魔的形象不谋而合。还有那首我们耳熟能详的歌曲《说唱脸谱》中的“蓝脸的窦尔墩盗御马,红脸的关公战场沙,黄脸的典韦白脸的曹操,黑脸的张飞叫喳喳”。教师在引导学生欣赏不同的脸谱时,可以让学生自己展开想象,设计出自己内心的脸谱,提升学生的审美想象。

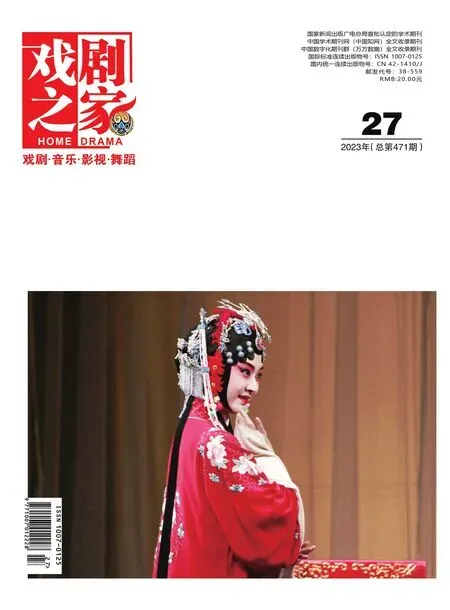

2.秦腔的舞台演出激发学生对音乐表演的审美想象

秦腔的演出是以唱、坐、念、打为中心的综合演出,表演形式以歌舞化的方式、戏剧化的方式呈现出来。且有丰富的表演技艺如:吐火、扫花灯等等主要烘托了舞台气氛使观众的感受更加真实视觉效果更好。秦腔表演的动作较为夸张,根据节奏的变化动作也随之有迅速的变化比如“磨棰”“三棰”这些都是秦腔最基本的动作要领。引导学生欣赏秦腔的舞台演出是他们充分感知艺术性的表演手段,引发学生想象不同人物下的舞台效果。

二、秦腔在中小学音乐教育的现实挑战

(一)流行音乐文化的冲击

随着现代信息技术的发展,各大软件app 的出台如抖音、快手已经占据了人们的空余时间,流量为王带来的冲击逐渐挑战了我们传统的音乐生态。“党的二十大报告指出,以社会主义核心价值观为引领,发展社会主义先进文化,弘扬革命文化,传承中华传统优秀文化,满足人民日益增长的美好需求。”面对海量的流行音乐文化,学生花费较多的时间在各大app 上与秦腔的教育传承存在一定的距离感。

(二)教师自身缺乏对传统戏剧文化的专业素养

不论是在职的音乐教师还是音乐师范生可能很少接受过戏剧文化的专业训练,有的甚至在理论上也十分匮乏。戏曲类的教育属于素质教育范畴,但是受功利主义的影响,大家可能更多的教育重心放在了主要的专业课上,面对需要技艺的秦腔文化或缺乏兴趣或由于时间的限制导致普及面不是很广泛。即使现在一些地区中小学开展了戏剧进课堂,但是我们大部分接受的是西方体系的音乐教育,对我国的民族民间传统音乐的学习不够深入只停留在表面层面,所以传承效果不太理想。

(三)缺少原生态的传承方式

秦腔作为一种地方文化,最大的特点是唱、念全都是以陕西关中方言为基础的,同时也融入了我国汉唐时期的一些诗、词、曲的语言,这些语言特点与音乐特点相融合,共同形成了秦腔艺术独特的声腔风格,即语调高亢激昂、语音生硬、语气硬朗结实等风格。秦腔的演出场所从散台、戏台,到现在专门的剧院演出,人们可以沉浸在其中欣赏地道的秦腔文化。对于非物质文化的传承,非常重视原生态文化保持原汁原味地地道道的文化气息。学校的教学在一定的程度上可能割裂了原生态的文化。

三、中小学音乐教学中秦腔提升审美价值的有效途径

(一)增强秦腔审美教育的认同

中小学音乐教育本身就是一门综合领域的学科,审美教育本身也是与各领域相互渗透的,秦腔本身具备了融合性。比如说秦腔采用的语言大多都是地方方言,所以涉及了语言领域,秦腔也有渊源的历史发展,从他的唱腔风格,到服装设计,再到演出场所都是有一定的发展历史,于是秦腔也涉及了历史领域。基于此,我们应该充分利用学科的优势。例如,我们可以在语文课上提及秦腔的人文精神内涵,让学生在欣赏秦腔后进行交流互动,表达自己内心对秦腔的思考和理解。例如,在地理课程中,你可以介绍秦腔所在地区的地域风貌、地域习俗、乡土文化等等。因此,在进行秦腔审美教育时,教师应树立全面的审美意识。从不同年龄段学生的审美心理特点出发,将秦腔与历史、秦腔与文化、秦腔和民族情感等联系起来。当然,前提条件是教师首先要对秦腔的审美教育有认同感,才能引导学生充分发掘秦腔对我们教育的审美价值。

(二)丰富秦腔带给学生的审美体验

审美体验是一个循序渐进,多层次开展的过程,整个过程大致可以分为三个部分:直接体验、认同体验和反思体验。学生在学校的音乐教育活动主要是以聆听、演唱、弹奏等形式进行。这种做法虽然可以在一定程度上继承和实践秦腔文化,但缺乏原生态的东西。作为中小学的音乐教师,我们可以积极联系上级领导或教育部门,为学生争取更多的教育资源。例如,我们可以邀请秦腔表演艺术团来学校为学生表演秦腔,让学生们更近距离接触秦腔文化。也可以在学校成立秦腔文化艺术社团,设立“秦腔活动月”。在这个活动月里,学校可以组织学生学习秦腔知识,了解秦腔文化,开展一个专题活动,把这个专题活动分配给不同组的学生,然后让学生来进行自己构思交流,最后给大家呈现出来。让学生首先有对秦腔有一个审美价值的认同,然后通过观看秦腔演出以及自己进行专题的秦腔活动,学生有了更为直接的审美体验,最后学生可以通过相互交流,表达自己对接触到秦腔的看法,这一个过程就是最后进一步深化和提升的反思体验。

(三)加强教师对秦腔文化的审美实践

审美教育主要是培养学生的审美意识和审美创造力,最后形成个人独有的审美能力。这些能力很难仅仅通过教师在课堂上的传授来实现,需要在具体的艺术活动中形成。中小学音乐教师,无论是在职的音乐教师,还是师范院校的音乐专业学生,可能更多侧重于音乐技能方面的训练,如钢琴、声乐、作曲理论等,很少接触地域音乐文化。因此,如何将秦腔文化渗透到中小学音乐课堂中,我们的教师首先是学习者。我们教师必须接受更专业的秦腔文化学习,例如,我们可以密切联系当地的民间艺人进行学习。而且,现在有专门的秦腔表演剧场。我们可以多去观看这些演出,并跟随这些剧院的表演者进行交流和学习。秦腔作为一种地域文化,分布在陕西、甘肃两地,因此这种跨地域的文化交流显得尤为重要。我们陕西中小学的音乐老师可以到甘肃去秦腔文化交流学习。相反,甘肃地区的中小学音乐教师也可以到陕西当地进行秦腔文化的学习。最后,我们可以将两个地区的中小学音乐教师聚集起来进行交流,讨论并分享自己的学习经验和学习成果。对于表演能力较弱的教师,我们可以组织他们进行教育调研,开展科研专题活动,以丰富地域文化资源数据库,从理论上加深他们对区域文化的理解和学习。

(四)新媒体时代下创新秦腔文化带给学生们的审美途径

随着新媒体的发展,音乐文化的传播也呈现出多样化的特点。因此,如何在现代信息技术的驱动下促进民族音乐文化的传播与发展,并使其与当代潮流相结合,是一个非常重要的问题。与传统的民族音乐文化的传播方式相比,新媒体时代下音乐文化传播表现出传播的速度更加快捷。随着智能手机以及应用软件的普及,人们可以利用空余的时间随时进行音乐文化的欣赏。流量为王的市场文化导向是必然的,流行音乐成为大家比较热爱的音乐类型。相比民族音乐,中小学生可能更喜欢流行音乐,如何从流行音乐中提取音乐元素并将其与我们的民族音乐文化相结合是一个关键问题。在人教版四年级下册的音乐书里面第三单元专题学戏曲里面就介绍到了京剧、脸谱以及京剧的主要伴奏乐器京胡、京二胡、小三弦、月琴。尤其是在介绍脸谱这一专题时,教材还引用了一首歌叫唱脸谱。这首歌曲就是流行歌曲与戏曲唱腔的一个完美邂逅,歌词的前半部分采用了说唱的形式,中间部分采用了戏曲唱腔的形式,将流行音乐的说唱与传统戏剧的唱腔形式完美地融合起来。那么教师如何利用音乐教育课堂以及信息传播技术,将我们的秦腔文化很好地融入我们的音乐教学过程中呢?首先,老师可以通过微课、微视频的方式给学生们分享关于秦腔音乐文化的视频,让学生们可以自行观看。其次,我们可以建立一个秦腔文化的数据库,可以随时为学生开放,学生的学习提供资源,使线上与线下完美融合。

四、结语

我们可以发现中小学音乐教材越来越重视民族音乐文化的摄入,有地方民歌也有少数民族歌曲,这就响应了要将非遗文化的普及教育。但是进展不是非常深入。党的二十大提出:“我们走的中国特色社会主义道路,他内在的基因密码就在这里有中华传统优秀文化这个基因。”本文主要分析了秦腔文化对提高中小学生音乐审美的价值,以及秦腔文化实践中遇到的现实问题。最后,提出了提高中小学音乐审美能力的途径,为弘扬民族音乐文化、培养学生民族精神和爱国情怀做好铺垫,同时也有力地促进了音乐类“非遗”的可持续发展和传承。