“一带一路”的区域经济合作与自由贸易区战略

冯宗宪, 于璐瑶

(1.西安交通大学 经济金融学院,陕西 西安 710061; 2.西安财经大学 经济学院,陕西 西安 710100)

一、问题的提出

自第二次世界大战结束以来,随着生产力和科学技术的迅速发展,区域性组织数量急剧增加。全球范围内涌现出大量自由贸易区[1],根据世界贸易组织(World Trade Organization, 简称WTO)的统计,区域性贸易协定(Regional Trade Agreements,简称RTAs)数量呈递进式增长。1950—1959年,全球有自由贸易区3个;1960—1969年有19个,1970—1979年有39个,1980—1989年有14个,1990—1998年有82个。2001年底,全球已有170个区域经济一体化协定在WTO注册;2007年12月,全球已向世贸组织通报并仍然生效的自由贸易区达197个,其中80%是在过去10年内缔结的;截至2021年,根据世贸组织的统计,国际社会已达成的自由贸易协定超过350个。

多边贸易体制和区域贸易安排一直是驱动经济全球化向前发展的两个轮子(1)习近平,加快实施自由贸易区战略 加快构建开放型经济新体制,中华人民共和国商务部网,http:∥fta.mofcom.gov.cn/article/ftanews/201412/19394_1.html。。区域自由贸易协定(自由贸易区协定)是世界贸易组织最惠国待遇的一种例外,即在多边承诺的基础上,一些国家或地区进一步相互开放市场,以实现贸易和投资的自由化。自由贸易区协定(简称自贸协定)是WTO多边贸易体制的有益补充,与WTO并无冲突或矛盾。自贸协定不仅包括货物贸易和服务贸易的开放,还包括投资的开放,因此也被称为WTO+。21世纪以来,国际社会一些大型自贸协定已签署并生效,如全面与进步跨太平洋关系协定(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership,简称CPTPP)、区域经济伙伴关系协定(Regional Comprehensive Economic Partnership,简称RCEP)、欧盟和日本达成的自贸协定以及美国、墨西哥、加拿大达成的新自贸协定。全球超过50%的贸易发生在区域集团内部,这些贸易往往享有比世界贸易组织更为优惠的条件。

新世纪以来,中国在积极参加全球化进程的同时,也不断探索和扩大区域经济合作的实践。在“一带一路”倡议的推动下,中国积极推进区域经济一体化,通过加强与周边国家和地区的合作,促进经济发展和区域共同繁荣。中国从与全球接轨、加入多边国际组织、积极探索周边开放,到在全球范围内谋划布局,由低端到高端,展开自贸区协定谈判外交[2]。为了推进“一带一路”建设,中国提出共商共建共享的合作原则,中华人民共和国国家和发展改革委员会、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》(2)中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议,中国政府网,https:∥www.gov.cn/xinwen/2015-11/03/content_5004093.htm。,提出实施政策、设施、贸易、资金和民心相通等五大联通路径,形成六廊六路,多国多港的建设框架。中国积极运用现有的双边和多边合作机制,与沿线国家的发展和区域合作计划对接,推动区域合作繁荣发展。中国的“政治互信、经济融合、文化包容”方案形成了沿线国家的共识和行动,共建“一带一路”已成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台[3]。

中国积极参与自由贸易区的建设,促进全球经济和政治发展。为促进全球贸易投资便利化、自由化以及互联互通,推动全球经济可持续发展,中国加快了自由贸易区的谈判进程,并着手计划建立全球自由贸易区网络[4]。2023年10月,中国已签署了22个自贸协定,涉及29个国家和地区。党的十八大后,中国新增了9个自贸协定,包括8个双边协定和1个多边协定(RCEP);同时,中国还对原有的4个自贸协定进行了升级谈判。目前,中国已形成一个覆盖亚洲、欧洲、非洲、大洋洲和拉丁美洲的广泛自贸伙伴网络[5]。

“一带一路”倡议和自贸区战略均是以中国为主体提出和推进的,然而,这二者之间究竟存在何种内在关联,形成相互联动,又存在何种差别,彼此形成制约,成为“一带一路”实施和未来发展中值得研究的课题。本文对“一带一路”合作和自贸区谈判进程进行分阶段回顾,分析策略、布局特点和任务目标;同时,通过改进的双层博弈模型,分析“一带一路”合作机制与自贸区协定谈判进程的联系与区别,进而展望未来中国实施自贸区战略的重点和策略建议。

二、区域经济合作的研究概述

丁伯根(Tinbergen)根据传统的区域主义观点[6],将区域经济一体化过程分为消极和积极两种类型。消极一体化通常涉及取消已经存在的贸易壁垒和管制,以便实现更高程度的贸易自由化和一体化;积极一体化不仅着重于通过改善自身的内部和规定来消除贸易障碍并加强一体化进程,而且具有更强的主动性。美国经济学家巴拉萨(Balassa)认为[7],区域一体化是一个既包括过程也包括状态的概念,核心目标是促进经济的自由化与一致化,通过消除贸易障碍以实现产品和要素在区域内自由流动,从而提高整个地区的经济效益,并确保区域内的贸易避免非自由市场因素的约束,这也是区域一体化所关注的重要方面,自由贸易区建设是区域经济一体化的一个重要过程。罗布森(Robson) 认为[8],统一的关税和贸易政策是消除贸易区内各种壁垒的最基本环节。斯巴克(Speck)、西托夫斯基(Scitovsky)和德纽(Deniau)则分别从静态、动态的角度提出大市场理论,分析区域经济一体化的经济效应。

国外学者关于区域经济一体化的形式观点不一,弗里茨(Fritz)认为[9],区域经济一体化可以实现在各个层面上,在不同的地理及范围内,也不仅限于各国之间的贸易壁垒消除。然而,罗波逊(Robson) 等学者认为[10],国际经济一体化不应被视为一个目标本身,而该视为实现更广泛目标的手段。斯特里坦(Streeten)则将贸易一体化定义为目的、平等、自由和繁荣。平德( Pinder)认为[11],消除国际贸易歧视,实现政策协同是经济一体化的最重要手段。

从政治学角度,20世纪50年代初,美国学者赫茨(Herz)提出了“安全困境”(security dilemma)的概念[12],认为安全困境或者权力与安全困境是一种社会状态,当权力单位(例如国家或者国家间的国际关系)共存时,它们会发现没有任何力量能够支配它们、规范它们的行为并且保护它们免遭攻击。吉尔平(Gilpin)指出[13],越来越多的区域一体化趋势是政治学中所称的“安全困境”的一种回应。在这种“安全困境”中,每个地区一体化运动都希望增强与其他地区的谈判地位,这反映了国际关系中安全困境的复杂性和紧迫性。

在关于自由贸易区对经济一体化影响的研究方面,克鲁格曼(Krugman)采用静态的垄断竞争分析法探究自由贸易区的相对贸易价值[14],发现自由贸易区主要由传统的贸易伙伴国家组成,其贸易转移效应较小,总体利大于弊。根据轮轴理论,区域贸易协定(RTA)形成了一个RTA网络系统,其中核心轮轴国家与每个辐条国家有自己的RTA,但辐条国家之间不存在区域贸易协定。巴格沃蒂(Bhagwati)称之为“意大利面碗”效应。鲍德温(Baldwin)提出“区域主义的多米诺理论”[15],即自由贸易区最初仅覆盖少数国家,但经济联系与互动不断增加其收益,从而吸引更多国家或地区加入,在逐步扩散中类似于多米诺骨牌效应。开放的自由贸易区可以扩展到全球,而封闭的地区经济可以促使非成员国结盟。菲利普(Philip)发现自由贸易区具有一定程度的排他性,阻碍经济一体化[16]。普拉文(Pravin)提出双边与多边自由贸易区在发展建设中存在内在矛盾,不同自由贸易区之间可能面临一定的差别或歧视[17]。克劳福德(Crawford)认为[18],尽管双边自由贸易区的建设和发展存在歧视性待遇,但它们仍然是一个次优选项,可以在某种程度上促进多边和全球自由贸易区的建设和发展。

在20世纪90年代初,中国开始对自由贸易区问题进行系统研究。《世界经济区域集团化趋势、影响及对策》课题组提出(3)中共中央国务院关于构建开放型经济新体制的若干意见,人民政协网, https:∥rmzxb.com.cn/c/2015-09-17/582991.shtml。,中国可以积极参与或甚至引领各种形式、层次和规模的区域经济合作,逐步提高中国的开放经济水平和贸易投资自由化的标准。

王珏和陈雯认为[19],对区域一体化相早期的理论主要集中在国际贸易,如关税同盟理论、自由区贸易理论、大市场理论等,目前,这些理论已经扩展到空间、制度等方面,涵盖了多种研究视角,例如新区域主义、新经济地理理论和新制度经济学等。郎平认为[20],区域经济合作不仅构成了实现经济发展的必要手段,也是增强区域凝聚力、促进区域和平、克服“安全困境”的重要途径。区域经济一体化作为一个政治、经济和文化进程,需要国家作为各方利益的调解人参与其中。陈宏和程建指出[21],自2013年“一带一路”倡议推出以来,自由贸易区已经与“一带一路”建设相衔接,也取得了显著的成果。然而,各自贸区之间缺乏有效的协调机制,自贸区对接“一带一路”的物流系统不完善,一些“一带一路”沿线国家的海关清关程序繁琐低效,金融行业服务能力不足等问题仍然存在。

近年来,在区域贸易协定数量迅速上升的同时,有的自由贸易协定被新的贸易协定所取代,引发全球关注和区域内贸易大幅增加的期待[22]。一体化不仅局限于经济领域,还扩展到政治领域。刘彬指出[23],中国已签订的自由贸易协定在商界利用率不高,经贸规则止步于对世界贸易组织规则相关的简单模仿,总体上偏向于扩大市场准入的传统功能且效果有限。高鹤[24]在对欧盟、北美FTA以及东盟等货物贸易和服务贸易进行分析后,发现区域自由贸易协定的签署在短期内提升了域内贸易份额,但很快出现平稳甚至下降态势。李梦瑄指出[25],上合组织成立伊始,就表现出不同于传统西方主导下的区域组织的特征,其定位集中表现为其所倡导的处理地区内部安全问题、处理组织内部成员间关系,乃至处理组织与外部国家行为体或国际组织关系的“新安全观”之中。

罗西瑙(Rosenau)是率先提出从国际、国内两个层次的互动来研究外交决策的学者之一。哈佛大学政治学教授罗伯特(Robert)提出“双层博弈” (Two-Level Game) 模型[26]。伊万斯等(Evans, Jacobson and Putnam)主编的《双刃的外交》一书收集了关于“双层博弈”的十余个案例研究。伊达(Iida)的研究试图进一步用博弈论工具将“双层博弈”模型表述为正式模型。

当前,全球区域经济和贸易安排已经超越了传统的地理概念,越来越多的跨洲和跨区域自由贸易协定不断涌现,同时,世界范围内涌现了其他形式的合作机制,如亚太经合组织(Asia-Pactfic Economic Cooperation,简称APEC)、亚欧会议(Asia-Europe Meeting,简称ASEM)等,这些机制将更多的经济体纳入区域经济合作框架中,进一步扩大了其影响力。学界对于中国如何在推动“一带一路”合作倡议实施进程中,联动自贸区谈判,推动区域经济一体化的研究尚较少。

三、“一带一路”经济合作和自贸区战略实施的发展阶段

中国提出“一带一路”倡议10年来,不断从理念化为行动,从远景转变为现实。截至2022年底,中国已与151个国家(其中既有“一带一路”沿线国家,也有相关国家)、32个国际组织签署了200余份共建“一带一路”合作文件,涵盖基础设施建设、产能合作、经贸、金融、科技、社会、人文交流、生态环保等领域,带动全球国际合作效应显著,充分体现了“一带一路”倡议的共享性与开放性。

2015年11月3日,中共中央“十三五”规划建议提出,加快实施自由贸易区战略,推进区域全面经济伙伴关系谈判,推进亚太自由贸易区建设,努力打造全球高标准自由贸易区网络(4)中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议,中国政府网, https:∥www.gov.cn/xinwen/2015-11/03/content_5004093.htm。。2015年12月17日,国务院发布了《关于加快实施自由贸易区战略的若干意见》,对自贸区建设做出了“顶层设计”,提出了进一步优化自由贸易区建设布局和加快建设高水平自由贸易区具体要求(5)国务院关于加快实施自由贸易区战略的若干意见, 中国政府网, https:∥www.gov.cn/xinwen/2015-12/17/content_5025124.htm。。党的十九大提出促进自由贸易区建设(6)习近平,决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告,中国政府网, https:∥www.gov.cn/zhuanti/2017-10/27/content_5234876.htm。,党的十九届四中全会提出推动构建面向全球的高标准自由贸易区网络,党的“十九届五中全会”提出要“实施自由贸易区提升战略,构建面向全球的高标准自由贸易区网络”。中国正在与多个“一带一路”沿线国家构建自由贸易区,其中11个自由贸易协定已经签署实施,同时8个自由贸易协定正在谈判,另外有4个自由贸易协定启动了可行性研究;此外,包括巴基斯坦、东盟10国等已经签署自由贸易协定的国家,以及与斯里兰卡、格鲁吉亚等正在筹划自由贸易协定。中国逐步构筑立足周边、辐射“一带一路”,并面向全球的自由贸易区。

中国自贸区的战略实施从实践看,可分为若干阶段,具有明显的阶段特征,各个阶段也有不同的阶段目标、实施重点和策略安排。本文认为,以2000年提出的中国-东盟自由贸易区的构想为开端,以2013年提出的“一带一路”倡议为标志,中国的自由贸易区建设大致可以分为起步实践、稳步发展、快速推进和扩展升级四个发展阶段。

(一)起步实践阶段:2000—2006年

这一阶段,中国在加入世界贸易组织的过程中,开始探索自贸协定谈判。东南亚联盟(Association of Southeast Asian Nations,简称ASEAN)是中国最初的自贸协定谈判伙伴。2000年11月,中国在第四次中国-东盟领导人会议上提出中国-东盟自由贸易区(10+1)的构想[27],为两地建立自由贸易关系奠定基础。两年后,在第六次会议上,中国与10国领导人签署了《中国与东盟全面经济合作框架协议》(7)写在中国-东盟经济合作框架协议签订 10 周年之际, 中国政府网,https:∥www.gov.cn/jrzg/2012-09/20/content_2229431.htm。,承诺在2010年前建成自由贸易区,标志着中国第一个FTA项目建设进程的开端。此后,中国与东盟各国的商贸市场、服贸市场以及投资市场逐步开放,与东盟的双边贸易额从2003年的780亿美元增至2020年的6 851亿美元,增长了8.7倍,中国成为东盟连续14年的最大贸易伙伴,而东盟则在2020年成为中国最大的贸易伙伴。

在此期间,中国将自贸区的建设范围由巴基斯坦等亚洲近邻逐渐向智利等大洋彼岸拓展,全球范围内的区域经贸合作格局迅速打开。2004年11月18日,中国-智利自贸协定谈判启动,并于2005年11月18日,两国正式签署了《中华人民共和国政府和智利共和国政府自由贸易协定》(8)中国-智利自由贸易协定, 中华人民共和国商务部网, http:∥cl.mofcom.gov.cn/article/ddfg/waimao/201103/20110307460727.shtml。,自2006年10月1日起正式生效实施,树立了南南合作的新典范。2005年4月5日,中国-巴基斯坦自贸区谈判启动,并于2006年11月24日签署了《中国-巴基斯坦自由贸易协定》(9)商务部就中国-巴基斯坦自贸区服务贸易协定答问, 中华人民共和国商务部网, http:∥www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/200902/20090206058106.shtml。,该协定于次年7月1日起正式生效,助力了中巴两国全天候和全方位的伙伴关系建设,巩固了双方经贸关系的制度性基础。

总体而言,中国在该阶段的自由贸易区的建设主要呈现四个特点。一是借力加入WTO,重点关注周边地区,如东亚、东南亚和南亚地区;二是以“南南合作”为主要方式,即伙伴方以发展中国家为主;三是充分考虑欠发达国家的需求,即对最不发达国家予以特殊对待,循序渐进式扩大开放;四是分领域分阶段建设,即以货物贸易为先导,逐步开放服务贸易和投资市场。

(二)稳步发展阶段:2007—2011年

中国在本阶段提出“实施自由贸易区战略”,首次从国家战略层面推进自由贸易区建设,积极探索自由贸易区建设路径和模式。中国与新西兰、新加坡、秘鲁、哥斯达黎加等达成了自由贸易协定,为中国和合作伙伴带来双赢的局面,在促进经济增长和提高人民生活水平方面起到重要的作用。

中国的自由贸易区建设在该阶段呈现为不断发展“南南合作”,推进“南北对话”并向亚洲、大洋洲和南美洲延伸布局,同时达成了一揽子自由贸易协议,涵盖经贸合作为中心,并包含人员流动、海关程序等方面,另外还进一步探索了知识产权、生态环境、人文合作等领域的多方合作,实现各方的互利共赢,推动区域的可持续发展。

(三)快速推进阶段:2012—2019年

中国提出“一带一路”合作倡议,涉及基础设施建设、投融资、贸易、产能合作、人文交流等多个方面,并获得了越来越多国家和国际组织的支持和参与。在“一带一路”沿线64个国家和地区中,有51个WTO成员方,与其在国际贸易领域的合作遵循WTO的规则要求。在此基础上,中国实施“一带一路”提出的市场深度融合和更高水平的区域合作,自贸协定是对接现行国际制度规则的有效途径。

中国为促进全球范围内的区域一体化,“加快实施自由贸易区战略”,与瑞士、韩国、澳大利亚、冰岛、格鲁吉亚、毛里求斯和马尔代夫等7个沿线国家、共建国家等达成了自由贸易协定。这些协定涵盖了贸易、服务、投资、知识产权等领域,旨在促进贸易便利化和合作深度,并为签约国经济发展注入新动力。

中国在该阶段的自由贸易区建设主要有三个方面的特点。一是重点推进方向是沿着“一带一路”沿线国家,通过战略、设施、项目等对接,为与相关国家进行自贸区谈判提供基础和推动力;二是自由贸易伙伴覆盖了体量较大且具有影响力的发达经济体,如韩国、瑞士和澳大利亚;三是着重构建高标准自由贸易区网络,范围涉及东北亚、北欧、外高加索、非洲地区。

(四)扩展升级阶段:2020年以来

自2020年以来,全球形势发生了深刻而复杂的变化,特别是受到新冠肺炎疫情的影响,逆全球化趋势明显,外部环境更趋复杂和不确定;同时,全球贸易投资的内容、规则和体系也发生了深刻的调整。在此背景下,中国积极应对外部环境的变化,并顺应“一带一路”高质量发展的内在需求,提出了 “实施自由贸易区提升战略,构建高标准的全球自由贸易区网络”。

2020年11月15日,东盟10国与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等15个亚太国家正式签署了RCEP协定,自2022年1月正式生效。RCEP协定反映了国际贸易投资新规则,对于WTO涵盖的货物贸易、服务贸易和投资领域都进行了进一步的深化规定,且在服务贸易、劳工、环境、知识产权以及数字贸易等新兴产业等方面订立了一些新规则。RCEP为地区发展和繁荣注入新的动力,并为全球经济的复苏和增长做出重要贡献。在此阶段,中国还与柬埔寨签署了自由贸易协定(10)中国与柬埔寨签署自由贸易协定,中华人民共和国商务部网,http:∥www.mofcom.gov.cn/article/i/dxfw/nbgz/202010/20201003007414.shtml?ivk_sa=1024320u。;与新西兰在2016年11月启动自贸协定升级谈判,于2021年1月26日正式签署《升级议定书》(11)中国与新西兰签署自贸协定升级议定书, 中国政府网, https:∥www.gov.cn/xinwen/2021-01/27/content_5582826.htm。,次年4月7日正式生效实施;2022年7月12日,中国与尼加拉瓜达成自由贸易协定早期收获安排;2023年10月17日,中国与塞尔维亚签署的自由贸易协定是中国与中东欧国家签署的第一个自贸协定,也是中国签署的第22个自贸协定。

四、“一带一路”合作与自贸区协定谈判的双层博弈与改进

(一)合作路径与法律保障差异

中国在“一带一路”周边区域经济合作中的现实路径有两种。一种是,制度推进,是指与沿线各国逐步签订优惠贸易协定,通过建立自贸区,以促进地区间的经济合作;另一种是,通过推进互联互通功能及贸易便利化消除沿线相关国家对商品、资金和人员流动的壁垒限制,解决互联互通和贸易投资便利化问题[28]。然而,这些路径的实施前提在于政策沟通、相互信任、发展规划的相互对接,以及对可能出现的重大风险的防范等[29]。这就要求中国既要为“一带一路”建设提供国际公共产品,也要推动建立更多规范的贸易相通、投资便利、制度对接的自贸区,有效地解决实际问题。

“一带一路”沿线及相关国家和地区发展水平参差不齐,既有发达经济体,也有许多发展中经济体,很难用单一的标准、规则或模式来建立自由贸易区网[30]络。为此,中国依据开放、包容、共享的目标要求,实施多种形式的经济贸易投资政策,重点突破、务实推进;打造多层次、多类型、灵活多样的双边、多边、区域性和全球性自由贸易区,逐步形成“一带一路”自由贸易区网络[31]。

“一带一路”与自贸区协定在实施背景意义与国际法律属性等方面有所不同。国际合作的法律形式,可以是具有法律拘束力的条约形式,也可以是没有法律拘束力的软法形式。“一带一路”本质上是一种开放式的,具有包容性、创新性特征的跨国境、跨洲际战略合作框架。既涉及双边关系,也涉及多边关系。目前,“一带一路”已经发展成为一个庞大的、尚在不断扩张的“软法”网络[32],通过颁布和商签各类“软法”文件,国际法主体表达了对“一带一路”的认可与支持。中国推进“一带一路”之所以选择软法形式,主权是主要考量因素。国际法的本质是各国同意让渡主权,软法有助于保留各国政策空间;同时,选择软法的另一个原因是“一带一路”的不确定性。“一带一路”具有全新、复杂和变动的特点,各国在无法确定其国际承诺后果时,倾向于接受软法。但是,它在国际法律属性方面不同于传统意义上、内外有别的FTA在协约国之间相互给予投资贸易优惠待遇而差别对待协议以外的其他国家和地区。因为自贸区协定,是由两国(或多国)政府签署,并由两国(或多国)议会批准的契约。

(二)协商谈判

“一带一路”无论是互联互通,还是国家间贸易协定,都需要当事国进行协商或者谈判取得共识,而若达成协议,则分别由软法或硬法作为制度保障。在国际谈判中,各方除了谈判过程中的立场与交集的可能性之外,国内利益集团也能影响谈判结果。双方或多方进入谈判阶段前和举行谈判,谈判各方内部相关压力团体对于谈判立场歧异程度,是决定各自拥有的谈判底线及胜集 (win-set)的指标,两者互动可作为分析能否达成协议的可能方向。本文以胜集(win-set)的范围分析国内结构对国际谈判的限制与机会,决定胜集的范围则可从国内( national level)及国际层次(international level)分析。

本文认为,可将谈判过程分为两个阶段。第一层次,各国谈判者间议价后,达成的暂时性国际协议;第二层次,针对第一层次的暂时性国际协议,要与国内利益团体进行不同意见的讨论,决定是否可该批准协议(ratification);反之,若谈判者在第一层次所达成的协议,遭受第二层次反对,遭国内否决,将形同具文,有损国家在国际上的公信力。谈判者这两个层次是反复不断地进行着,为了达成协议,同时也要兼顾国内对于此议题的立场取向。

当国际上针对牵涉到国内利益的议题进行谈判时,在国内层次,利益团体会依据自己的利益要求决策者制订符合自己利益的政策与他国谈判,而在国际层次上,谈判者会以极大化自身获得国内支持的目的来作为谈判的目的。因此,双层博弈是由两个博弈组成,一个是国际上的贸易谈判过程,一个是国内的决策者与利益团体的谈判过程,而这两个过程相互牵引,影响各自的谈判策略。

“一带一路”倡议目标是,构建一个受利益和责任导向的合作发展的共同体。“五通”(12)“一带一路”的五通是什么?中华人民共和国商务部网,http:∥sg.mofcom.gov.cn/article/ydyl/zcln/202104/20210403051266.shtml。作为推进与各方的具体合作路径,首要是政策沟通,而政策沟通的对象是东道国政府。我们透过双层博弈的分析可以发现,如果仅从两国政策沟通而言,其重点归结到国际层面的问题,对于东道国国内层面的博弈基本不涉及或较少涉及,所以效率较高,便于争取时间,尽快开展双边合作;而若以达成自贸区协定为目标,那么从自贸区协定谈判到批准实施,国际利益双方互动的模式必然要受到东道国国内政治所影响,无法单独处理,必须考虑决策者为了谋求在国内的权力稳定与效益极大化的前提下来讨论互动的谈判过程才能符合现实。因此,若以自贸区协定谈判到批准实施为前提,来推进“一带一路”合作,则可能旷日弥久,且无法受到早期收获的好处。

本文用双层博弈分析双方互动模式,在“一带一路”情境下观察两国或多国政府间合作。因为双方互动并不是单纯的由双方的决策者或是在封闭的结构中所进行,而必须考虑国际政治因素的介入与影响,因而在具体分析中,还应把握各利益集团各自的胜集目标和策略安排,它们各自对其对手胜集目标和策略安排的信息了解,以及采取积极的松绑策略、退让、妥协策略来换取对方达成协议,打破僵局的可能性。

(三) “一带一路”与自贸区谈判的双层博弈

本文将“一带一路”与自贸区谈判双层博弈从两国双边角度分析分为两个层次。第一层次为“合作共识”建立阶段。中国政府在国际层面推动与东道国的合作,进行政策沟通,推动战略对接。“一带一路”建设通过以东道国能接受的方式实现多重目标,主要包括强化双边关系、拓展国家利益、体现大国责任。东道国政府从自身利益出发确定是否建立与“一带一路”的合作政策。若两国政府形成“合作共识”,可就此签署相关协议,但由于只是政府间协议,不必获得议会批准,因此国内的政治博弈并未实质性展开,或影响不大。“一带一路”项目得以在东道国实施,否则合作暂停或中止。这些情况多出现于“一带一路”倡议与东道国战略对接的初始时期。一旦“一带一路”倡议与东道国战略对接及项目实施,或不大顺利(中孟印缅经济走廊的合作构想已提出多年,但由于个别国家出于国家安全和贸易平衡的考虑,至今还未正式启动),或部分建设项目进展不力,抑或出现严重债务问题等;此时会触发中方与东道国政府,以及与东道国国内相关利益方的博弈,还有本国政府和其国内相关利益方的政治博弈。这时,东道国国内相关利益方因其实力和动员力的强弱或将实质性地影响协商进程和结果,如要求政府与中方重开项目谈判,以及东道国政府要求中方减免债务等等,这势必会导致原有胜集的重置。

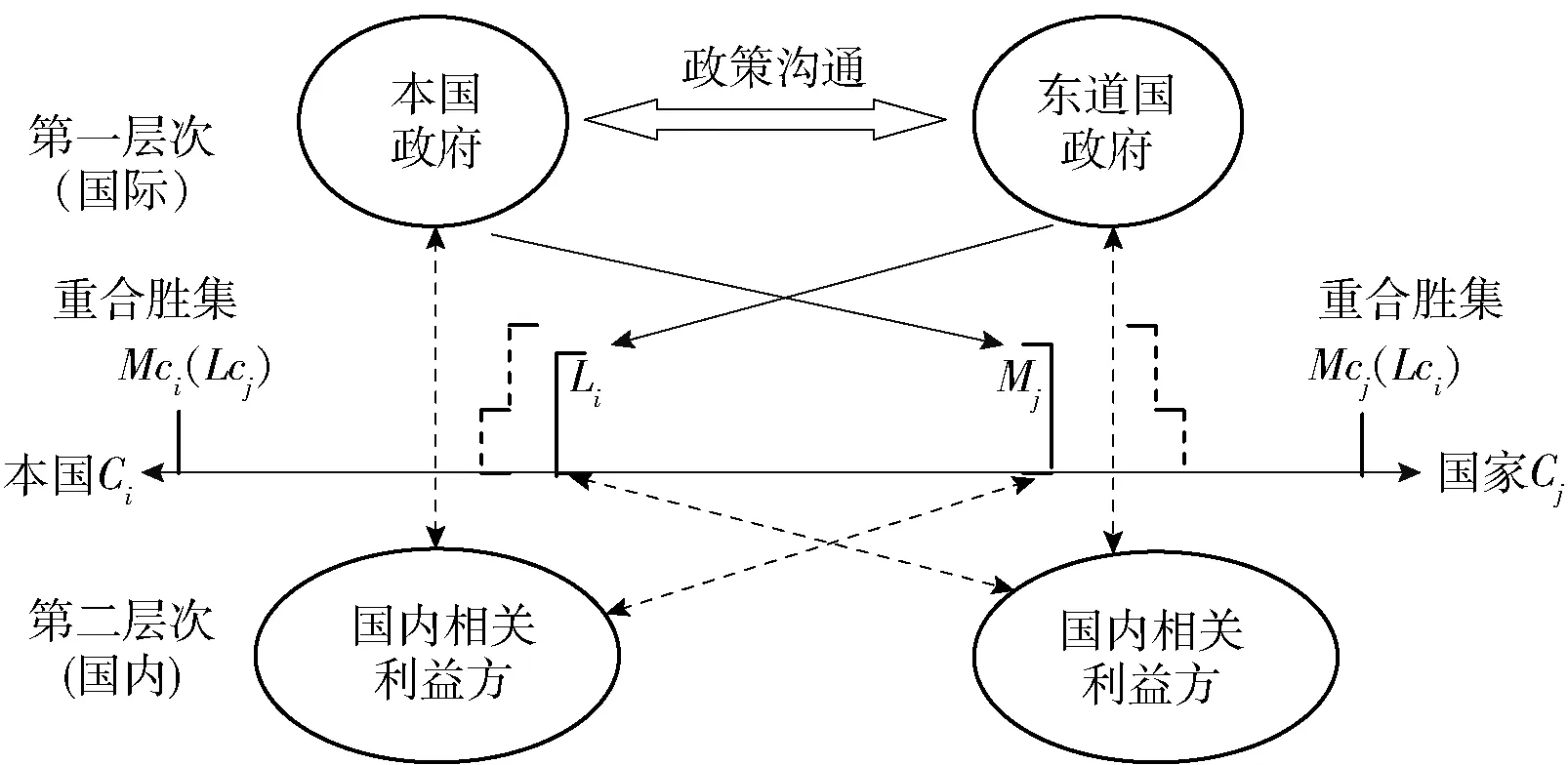

第二层次为“合作共同体”形成阶段,即“一带一路”自贸区协定谈判阶段。在第一层次达成政府间合作的基础上,进而通过与“一带一路”建设实施五通,东道国政府获得实惠,民望提升。双方在政府层面同意推进自贸区协定谈判。一旦谈判开始及获得进展,东道国国内层面,自贸区协定就需要得到东道国内潜在利益相关方的认可和支持,包括潜在的获益方和受损方。此时,单层博弈转为双层博弈,层内闭环转为开环。其中潜在益损方既有执政党、也包括反对党、利益集团以及公众舆论等。当东道国政府与潜在益损方进行博弈后,可以获得其对自贸区协定支持,则与本国经济上形成“合作共同体联盟”。但由于自贸区协定往往议题广泛,涉及多方利益,加之若在“一带一路”合作中出现一些问题,国内相关利益方就会对合作项目和自贸区协定谈判做出程度不同的反应。反对派的行动可能导致中国与东道国的“一带一路”合作项目停滞、延期甚至失败,这些示例导致原有的闭环转为开环,并可能造成政府与相关利益者的诸多循环,而且如果出现反对势力强势,政府弱势的局面,干扰行动可能导致自贸区协定谈判延迟或停摆以致告终(详见图1)。

图1 合作共识构建阶段的两国重合胜集

图1显示了政策沟通情境下合作共识构建阶段的两国重合胜集,其中本国Ci和东道国Cj在国际层次开展政策沟通、取得共识的协商过程。东道国由于国内相关利益方在这一阶段尚处于观望状态,因此政府和国内相关利益方的政治博弈实际上并未有效展开,国内相关利益方只是潜在地影响协商进程和结果,图1中用虚线显示,也可以认为形成单层博弈的闭环。两国各自的获利胜集,如果从单边角度来看,有趣的是本国单边胜集区域[Mci,Lci]的最小端点Mci恰恰是东道国单边胜集区域[Mcj,Lcj]的最大端点Lcj;但本国单边胜集区域的最大端点Lci,恰恰是东道国胜集区域的最小端点Mcj,而这显然是无法实现的。因此,两国只能是双方合作博弈下的重合胜集。

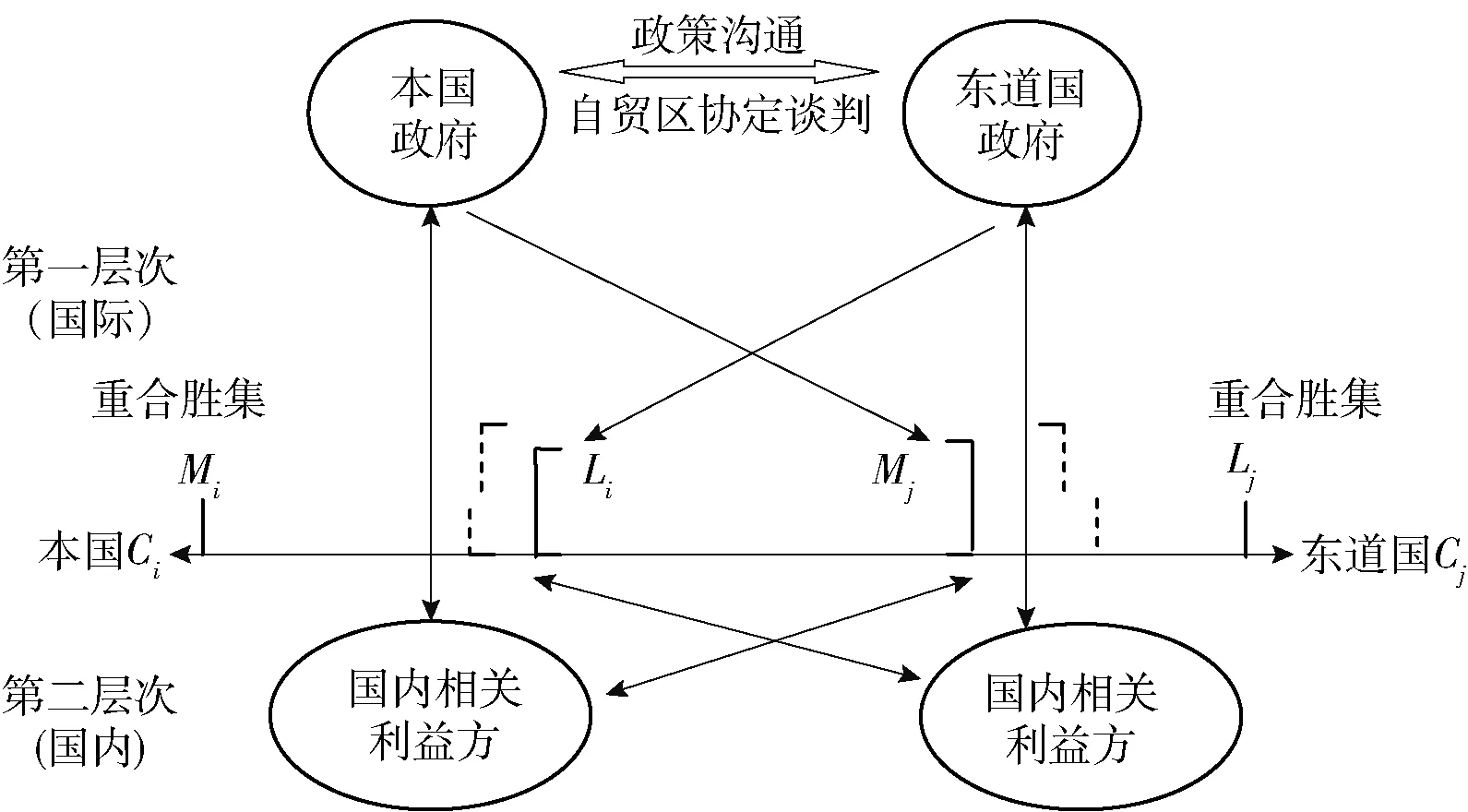

图2显示了双重博弈下自贸区协定合作联盟阶段的国际谈判和本国国内相关利益方沟通情景和两国重合胜集的示意,其中线段的粗细反映了本国国内政治博弈的重要程度。

图2 自贸区协定谈判合作共同体阶段的两国重合胜集

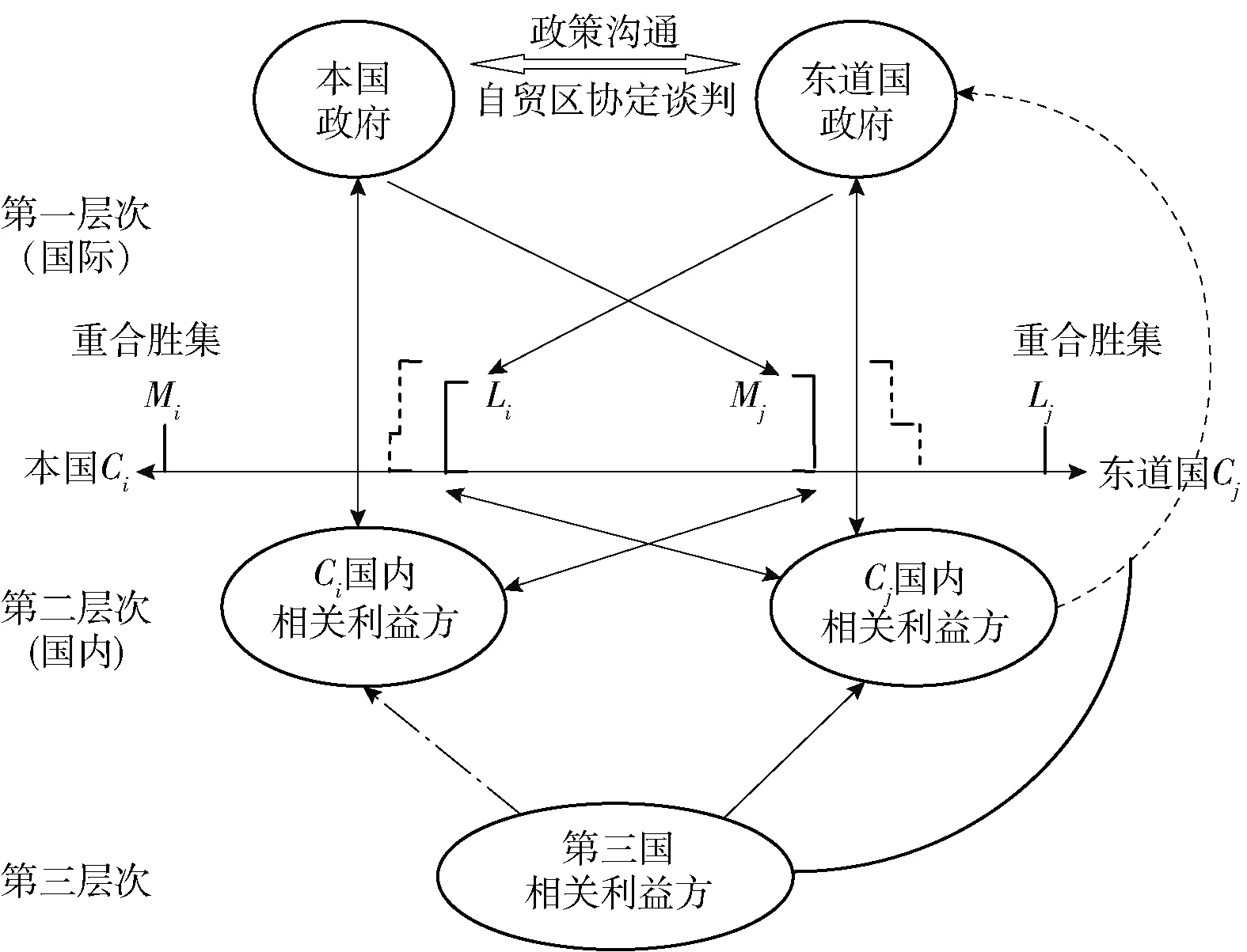

(四) “一带一路”与自贸区谈判的三层博弈演进

第三层次显示了外部对“一带一路”合作的干扰对冲。双层博弈分析中,都假设没有第三方(国家)的涉入,这只是限制在两国范围的内外双层博弈,而加入其他国家的因素后将使得双边博弈结构转变成多边博弈结构。实际上,在第一层次达成合作共识,第二层次达成合作共同体的过程中,外部势力,特别是某些大国可通过对东道国政府和相关利益方进行游说、拉拢、和舆论干扰来影响政府决策。“一带一路”的影响之所以能够超出中国与东道国双边层面,引发地区大国的反应,与其实施过程中的“外部性”有关,也与大型基础设施自身特性密切相关。

部分东道国政府受某些大国干预影响,对于“一带一路”的利益判断可能会发生变化。一方面,外部势力通过游说东道国利益相关方,干扰共识形成,影响政府间达成合作协议;另一方面, 外部势力也可利用项目债务、以及开发的环境问题等,通过东道国舆论和社会组织影响政府,例如对部分非洲和南亚国家。外部势力可能直接提出针对性的方案,甚至影响东道国政府退出或不履行已达成合作协议,并在国内选举更迭的情况下,使东道国政府对于“一带一路”合作和自身利益判断往往会发生背离等[33];如若东道国新政府继续支持 “一带一路”项目,愿意与中国合作推动项目实施,否则部分大型基建项目将陷入中断或取消状态;进一步观察,域内或域外势力还会干扰甚至阻遏中国和“一带一路”国家进行自贸区协定的努力,或者幕后施加障碍等(详见图3)。

图3 外部势力干扰的三层博弈的两国重合胜集

五、中国扩大高标准自由贸易区网络的展望和策略

2023年是“一带一路”倡议提出10周年。10年来,中国与共建国家合作形式不断创新,合作机制不断丰富延展。 “一带一路’已不仅仅是一个以亚洲、欧洲和非洲为重点的跨区域倡议,而成为一个全球倡议,在全球秩序出现系统性危机的背景下,提出文明对话(13)“一带一路”中的天下大同理念,中国一带一路网, https:∥www.yidaiyilu.gov.cn/p/0ULOIPFC.html。。自由贸易区战略推动了中国与贸易伙伴之间的经贸关系,促进了要素流动、中间品贸易和合作关系,并巩固了彼此的产业链和供应链之间的合作[34]。党的二十大报告提出要推动共建“一带一路”高质量发展,实施自由贸易试验区提升战略,扩大面向全球的高标准自由贸易区网络(14)习近平,高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告,中国政府网, https:∥www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm。。

(一)问题

我们在肯定实施中国“一带一路”倡议和自贸区战略中成绩的同时,也要清醒地看到“一带一路”合作和自贸区战略推进中的问题和出现的波折。

从“一带一路”合作机制来看,一是上海合作组织(The Shanghai Cooperation Organization,简称SCO)个别成员拒绝支持“一带一路”倡议,并在G20与美国联合提出欧亚经济走廊;中国和中亚的合作,不仅受制于俄罗斯的疑虑,也受制于美国的干扰;中国和中东的合作,也正在受到巴以冲突以及背后的地缘政治矛盾和冲突影响;二是波罗的海三国实际退出中国中东欧合作机制(17+1),还有个别国家,如捷克也有退群意向;三是作为发达国家的意大利(G7成员)拟退出“一带一路”合作机制,某些国家撕毁中方同地方政府签订的“一带一路”备忘录和框架协议等;四是中欧投资协定的批准实施和中加自贸区谈判受多种因素影响裹足不前等。

从中国自贸区谈判和建设来看,一是与重要区域的自贸区谈判,海合会(Gulf Cooperation Council, 简称GCC)、上海合作组织、欧亚经济联盟(Eurasian Economic Union, 简称EAEU)等还存在各式各样的问题,困难和阻力,有待解决;二是自贸协定签署数量较少,分布范围差异明显。目前,中国已建设的自由贸易区数量不多,规模较小,与周边国家,如中亚、中蒙自贸区联合可行性研究或尚未开始或无定论,同时,中国的自贸区覆盖范围仍然不够广泛,在亚太地区、南美洲分布较多,而与欧洲、非洲、北美洲等地协定较少甚至有些还是空白;三是现有协定深化内容较少,除传统领域外,非传统领域覆盖程度较低,而且协定的内容浅层化,不利于进一步发展;四是现有自贸区合作程度多处于低级层面,标准不高,表现在成员间贸易额较低,与其他发达国家的FTA存在较大差距;四是发展零散,尚未形成系统的自贸区网络;五是与重点国家与相关的经贸合作组织群体谈判难以同步,中国与南非、巴西以及俄罗斯的自贸区谈判分别涉及其各自所在的南部非洲关税同盟、南方共同市场,以及欧亚经济联盟,并且与单一国家的谈判与多国形成的共同市场群体谈判难度差别困难较多[35]。

(二)措施

本文认为,在新的历史阶段, “一带一路”建设和自贸区战略将遇到与共建国家经济体合作机遇和来自部分西方国家干预抗衡区域合作的严峻挑战。对此,我们要有清醒的认识,做好自贸区战略及面向全球的高标准自贸区网络谋篇布局和制度安排,这对进一步推动和强化全球多边贸易体制有效运行,增加收入、降低失业、减少贫困也都具有重要意义。

第一,加强与“一带一路”共建国家的机制性合作。中国应充分发挥、企业和社会各方的积极作用,共同推进“一带一路”倡议,实现从“连接”到“融合”的跨越;注重实际效果,通过务实合作解决实际问题,切实为各国人民带来福祉;同时,也需要建立兼顾各方利益对口合作机制,强化互信和安全保障,防范风险和挑战;此外,还要深入挖掘各国合作潜力,促进人员和物资的流动,推动共建高效、绿色、智能的交通网络和基础设施建设,推动数字经济和新兴产业的快速发展。

第二,积极扩展全球高品质自贸区网络。中国可通过申请加入CPTPP等自贸协定,加强与“一带一路”共建国家和其他国家的合作,以获得更广泛的市场准入,积极推进中国与海合会、以色列、挪威、厄瓜多尔、日韩等自贸协定的谈判,与更多区域性组织和贸易伙伴加强合作,如非洲共同体、南方共同市场、金砖国家、上海合作组织等展开自贸协定的研究和商签,以扩大自贸协定的覆盖范围。

第三,巩固和拓展已有自由贸易区成果。中国应积极推进已签署自贸协定的升级,一方面,加强区域内国家发展战略对接和联动,推进各方市场、产业、项目的有效对接,在关键领域和核心产业深耕细作,提升合作质量和效率;另一方面,聚焦重点国家、重点项目,扩大合作规模和影响力,不断挖掘合作潜力和增长点,通过制度创新和机制优化,实现互利共赢和可持续发展。

第四,因势利导,分类推进。中国可综合考虑各种因素,与条件成熟的国家和地区,建立双边、多边自由贸易区,实施高标准的贸易投资规则;与经济发展水平较低的国家,通过承诺过渡期、产业项下贸易自由化以及“早期收获计划”、框架协议等多种合作形式,先达成浅层次合作协议,推动基础设施、制造业、服务业、能源资源等多个领域开展广泛合作,合作建立跨境经济合作区和产业园区,务实推进自由贸易进程。

第五,加快推进制度型开放,引导更广泛、更多元的制造业、服务业开放,促进新产业和新业态的蓬勃发展。中国应鼓励企业增强产业协同、知识产权保护、培育大型跨国企业等方面的能力,以提高参与国际市场的竞争力和融入全球价值链。推动产业结构和转型升级,探索新的合作模式和运营机制,推广数字技术应用和绿色发展,推动国际贸易规则的变革和创新,营造更加优良的投资环境。

第六,保障国家安全,同时在加强对外开放合作的基础上达到相对平衡。中国应增强“一带一路”国内外市场和资源的联动效应,提升贸易投资合作质量和水平,同时,应加强安全风险防范机制,建立可预警经济安全保障体系和优化决策机制,以及完善国家战略储备和金融市场调节机制等。全面提高境外安全保障和应对风险的能力。