唐代“清官”制度与文武关系之演进研究

——以P.2504《天宝官品令》为中心

朱旭亮

(河南大学 历史文化学院,河南 开封 475001)

唐代官制中存在“文”与“武”的职类划分,也蕴含着“清”与“浊”的价值判断。文官与武官属于职业分工,本无高下之分,然而在“清浊”观念的影响之下,却出现了贵贱之别。唐代官制体系中的文武关系与“清官”制度以及“清浊”观念密切相关,深刻影响着唐代的政治走向。目前学界对于唐代文武关系的研究多集中于文武官员政治地位的高低(1)关注唐代文武关系之论著主要有:李晓路:《论唐代的文武之变》,载《江海学刊》1990年第2期,第115-120页;冯金忠:《唐代地方武官研究》,花木兰出版社2012年版;高明士:《唐代的武举与武庙》,载《第一届国际唐代学术会议论文集》,学生书局1989年版,第1016-1069页;于赓哲:《由武成王庙制变迁看唐代文武分途》,载《魏晋南北朝隋唐史资料》第19辑,武汉大学出版社2002年版,第133-141页;叶炜:《武职与武阶:唐代官僚政治中文武分途问题的一个观察点》,载《中国中古史研究》第六卷,中西书局2018年版,第201-221页;方震华:《权力结构与文化认同——唐宋之际的文武关系:875—1063》,社会科学文献出版社2019年版。,对于“清官”制度以及“清浊”观念的关注则多基于士族政治的研究视角(2)对于唐代“清官”制度及“清浊”观念的研究主要有:金滢坤:《中晚唐五代科举与清望官的关系》,载《中国史研究》2003年第1期,第81-87页;徐乐帅:《中古时期的清官体系研究——从“清”的角度对士族的再认识》,南开大学博士学位论文,2007年;陆扬:《清流文化与唐帝国》,北京大学出版社2016年版;张旭华:《中古时期清浊官制研究》,人民出版社2017年版。,尚未深入讨论“清官”制度、“清浊”观念与唐代文武关系的关联性。P.2504《天宝官品令》作为反映唐前期职官体系实际运行的原始材料,具有重要研究价值。虽然学界对该件文书的文本形态已经进行深入研究,但未能藉此探察时人对于“清官”制度的现实认知。本文希望以P.2504《天宝官品令》为线索,对唐代清官制度、清浊观念及其与文武关系的内在关联进行考察,或有助于学术界深化对唐代官制运作情况的认识。

一、“清官”视域下P.2504《天宝官品令》条目考辨

唐代“清官”制度系时人对职事官群体进行清浊分流以示身份贵贱的制度。记载唐代“清官”制度的传世典籍主要为《唐六典》《旧唐书·职官志》(3)在《唐六典》卷2“尚书吏部”条以及《旧唐书》卷42《职官一》中专设“清望官”和“清官”条目,对于具体“清官”系统加以框定,其中包括内外三品以上官以及四品至八品以上的诸多官职。参见李林甫:《唐六典》,中华书局2014年版,第33-34页;刘昫:《旧唐书》,中华书局1975年版,第1804-1805页。,敦煌文献中则保存有P.2504《天宝官品令》。该文书由五张纸页组成,其中“官品令”部分以表格形式清晰展现唐代文武官员的散阶、爵阶以及勋阶等情况,是研究唐代官品制度的重要原始资料。前辈学者在对《天宝官品令》内容进行校录的基础上,将其与《唐六典》《旧唐书·职官志》中的官品令相互对照,认为其中所标注的“清官”官职存在脱漏的情况(4)唐耕耦、陆宏基将文书定名为《唐天宝年代国忌、诸令式等表》,并对其内容进行了基础性考释。唐耕耦、陆宏基:《敦煌社会经济文献真迹释录》第2辑,全国图书馆文献缩微复制中心1990年版,第586-595页。金毓黻、刘俊文对该残卷进行了详尽的校补,并将其中存在朱点脱漏情况的官职逐一标出。金毓黻:《敦煌写本唐天宝官品令考释》,载《说文月刊》第三卷第十期,香港明石文化国际出版有限公司1934年版,第107-117页;刘俊文:《敦煌吐鲁番唐代法制文书考释》,中华书局1989年版,第355-404页;张旭华《中古时期清浊官制研究》认同P.2504文书中存在朱点脱漏的现象,并在此基础上对于“清官”制度加以考察。张旭华:《中古时期清浊官制研究》,人民出版社2017年版,第396-406页。。笔者在仔细检视P.2504文书图版的基础上,希望对所谓“朱点脱漏”现象予以重新探讨。

通过查阅国际敦煌项目IDP网站上的P.2504文书彩色图版,可知文书保存品相极佳,书写格式严谨,朱点标识清晰,文字并无模糊或脱漏的情况出现(5)http:∥idp.nlc.cn/database/oo-scroll-h.a4d?uid=37863377312;recnum=59600;index=5.。P.2504文书中记述有国忌行香、田令、禄令、假宁令、公式令、平阙式等内容,其中《天宝官品令》是对唐王朝重要职官制度的记载。由于以上内容均属唐王朝通行性官方文书,P.2504《天宝官品令》中记载当为文书制作者依据官方文本所誊录,因此具备全国范围的代表性。

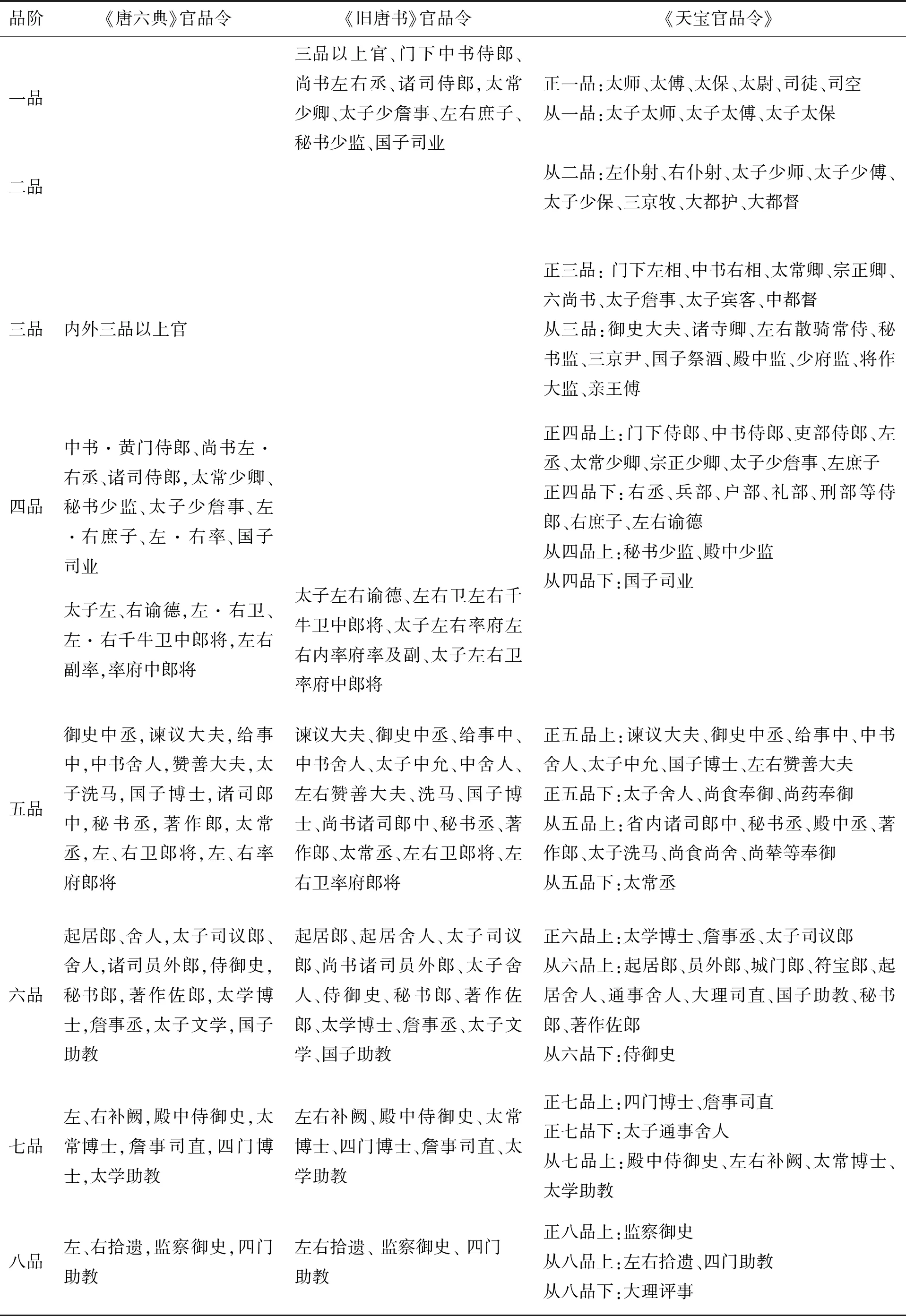

在《天宝官品令》上方正中有“傍通”二字墨书,二字之间又有朱笔所写“官品令,文武官共卅阶,朱点者是清官”十五字;下方以表格形式将官职按照品阶为经、左武右文的方式排列。左列包括武散官、武职事官和勋阶,右列则为文散官、文职事官以及食邑数目。这种排列方式体现出当时唐人政治观念中已经具备明确的文武官职品类之区隔。由于《唐六典》修于开元年间,《旧唐书》中对于“清官”制度的记载则为永泰二年(766)之规定,因此笔者以时代先后为序,将传世文献及《天宝官品令》中对于“清官”品阶的记载分别制表1以示之(6)本表制作依据:《唐六典》卷2《尚书吏部》,中华书局2014年版,第33-34页;《旧唐书》卷42《职官一》,第1804-1805页;《法藏敦煌西域文献》第14册《天宝令式表》,上海古籍出版社2001年版,第359-363页。。

表1 唐代“清官”品阶表

通过表1之对比可知,P.2504“官品令”的右半列文职事官栏中,共以朱点标注出92个“清官”条目。与此形成鲜明对比,位于左半列的武职事官中没有一例“清官”朱点标注。如此大规模清官条目“脱漏”显然不能归因于抄录过程中的讹误,而应是抄写者有意为之。其中,本属“清官”系统而无朱点标示的尚书令、上都护、五府长史、上郡太守、下都督、大都护副、太子文学等文官,可大致分为京官和外官两类予以讨论:

在唐代制度规定中,“尚书令”为正二品的文职事官,符合“内外三品以上官”得以纳入“清官”的基本标准。然而在实际政治运行中,“尚书令”一职在太宗之后始终处于虚置状态,因此该职在天宝年间并无实质意义。“太子文学”的设置在唐代则发生过多次变动。《唐六典》卷26《司经局》记载显庆年间始置“太子文学”[1]666,然而《通典》卷30《职官十二》则记载“太子文学”至龙朔年间始置四员:“龙朔三年,置太子文学四员,属桂坊,桂坊废而属司经。开元中,定制为三员,掌侍奉,分掌四部书,判书功事。”[2]829由于“太子文学”一职设立时间模糊,开元年间员额又遭削减,可见其职任在实际政务运行中不甚重要。此外,《旧唐书》卷44《职官志三》载:“司经局……太子文学三人,正六品……文学掌侍奉文章。”[3]1908而《新唐书》卷49上《百官志四上》则有:“司经局……文学三人,正六品下。分知经籍,侍奉文章。”[4]1294对比《通典》所载其职责,“判书功事”的职能已然丧失。综上可知,尚书令在太宗即位后不再设置;太子文学一职则随着时间的推移,在现实政务运行过程中的重要性逐渐降低。笔者推测此乃尚书令和太子文学于P.2504文书中不予朱点标示“清官”之原因。

作为外官,都护、都督、五府长史被归入文官行列,但在实际政务运作中往往并非如此。由于大都护的选任存在普遍由亲王遥领的情况,因此上都护(正三品)、大都护副(从三品)等职官是都护府中实际处理政务的角色。《通典》卷32《职官十四》“都护”条记其职掌:“掌所统诸蕃慰抚、征讨、斥堠,安辑蕃人及诸赏罚,叙录勋功,总判府事。”[2]896可见其军事性质较为突出,因此“上都护”和“大都护副”往往由武官出任(7)李大龙指出武官出任都护较为普遍,其原因在于都护府不仅担负着边疆防御的重任,且其下还有数万边防将士,加之辖区为边疆民族的聚居区,反叛事件时有发生,因此唐王朝更加侧重于武官出任都护。李大龙:《都护制度研究》,黑龙江教育出版社2012年版,第148页。。“都督”一职在唐代中后期重要性明显下滑,其职任往往被节度使所取代。《通典》卷32《职官十四》“都督”条明确记载“下都督”一职不为时人所认可:

开元十七年,加潞州为五焉。其余都督定为上中下等。上都督府五,中都督府十三,下都督府十六。前后制置,改易不恒,难可备叙。凡大都督府,置大都督一人,掌所管都督诸州城隍、兵马、甲仗、食粮、镇戍等。亲王为之,多遥领。其任亦多为赠官。长史居府以总其事。[2]894

由上可见,“都督”之职在开元年间即已沦为赠官,并且其职能也被节度使所替代。P.2504文书中的“五府长史”当为“五大都督府长史”。大都督府长史(从三品)由于常出任节度使,且涉及边疆、军政等事务,工作性质与“清要”之职相去甚远。因此都护、都督、五府长史在实际操作中往往承担军政任务,由此不再被视作文职清官。

上郡太守(从三品)不被视为清官,应与唐代自贞观时期即已存在“重内官而轻外职”的政治风气有关。贞观朝马周就曾经上疏:“今朝廷独重内官,县令、刺史,颇轻其选。刺史多是武夫勋人,或京官不称职,方始外出,……边远之任,用人更轻。”[3]2618可知唐初已有重内轻外之弊。武周之际李峤、唐休璟亦曾言:“今朝廷重内官,轻外职,每除牧守,皆诉不行,非过累不得遣。”[4]4231时至开元三年(715),张九龄提出“凡不历都督、刺史,虽有高第,不得任侍郎、列卿;不历县令,虽有善政,不得任台郎、给、舍;都督、守、令虽远者,使无十年任外。”[4]4426此为针对重内轻外之弊的制度性建议,可知玄宗朝轻视外官已经蔚然成风,故不得不制定“凡官,不历州县,不拟台省”之策。据《通典》卷33《职官十五》载:“逮贞观之末,升平既久,群士多慕省阁,不乐外任。其折冲果毅有材力者,先入为中郎、郎将,次补郡守,其轻也如是。”[2]908“外官”如此受到轻视,自然不被视作“清要”之职。正是在如此现实情况之下,“上郡太守”被归为“外官”,因此其制度层面的“清官”身份并不为时人所认可。

通过分析以上尚书令等六个文职事官可知,P.2504文书誊录者在判断某个文职事官是否属于“清官”时,并没有拘泥于制度规定,更多是以现实的政治环境为考量。其中,反映出对于外官的轻视、虚衔化官职的忽视以及政治价值跌落官职的怠慢。所以,在P.2504文书中无朱点标示清官的文职事官并非“朱点脱漏”,而是这些官职在现实政治生态中身份地位发生变迁,导致其在时人清浊观念中已不属于“清官”范畴。

根据《唐六典》《旧唐书》所载官品令,可知诸卫大将军、左右诸卫将军、太子左右率府率、左右诸卫中郎将、太子左右副率、太子勋翊卫中郎将、左右诸卫郎将、太子亲翊卫郎将等一大批武将本来都属于“清官”。而若将目光转向P.2504《天宝官品令》左半栏,可以发现所有武官都无朱点以标示“清官”。如此大规模的“缺漏”显然并非无意,而是时人清浊观念的反映,即否认武职事官“清官”的身份。

《唐六典》《旧唐书》中的“清官”条目并未将武官排除在外,而P.2504文书中“清官”条目则呈现“文清武浊”的情况。之所以产生如此的差异,应是制度层面规定与现实政治观念之间的冲突。这种“名实相悖”的情况,从《唐六典》成书及行用效果可见一斑,正如宁志新对于《唐六典》性质的判断:《唐六典》是一部没有正式下诏颁行的、存在着一定缺陷的不完备的行政法典;或更准确地称之为准行政法典[5]。而《旧唐书·职官志》中的永泰二年(766)官品令基本誊录自《唐六典》,同样属于制度层面规定。反观P.2504《天宝官品令》中武官全无朱点标注“清官”,这意味着在时人清浊观念中,武官并不属于“清官”行列。进言之,P.2504文书誊写者所标注的应当是时人政治观念中的“清官”,而非制度层面规定的“清官”。当时武官虽然在制度规定中被纳入“清官”行列,却并不被时人所认可,因此才会出现一份仅标注部分文官为“清官”的《天宝官品令》。

综上所论, 《唐六典》《旧唐书》中所载“清官”仅是制度层面之规定, 而P.2504《天宝官品令》所呈现的则是现实政治生态。 官职“清”与“非清”属性划分自成体系, 与文、 武职官划分具有直接对应关系, P.2504《天宝官品令》清晰反映出“清官”制度中“文清武浊”的实际政治面貌。

二、“清官”政治身份建构与“清浊”观念之流变

魏晋南北朝时期,清浊观念与文武分流存在一定联系。周一良指出:“文官之中分清浊,若与武官较,则武官虽高位,亦逊文职也。”[6]即南朝仕宦风气为重文轻武,武职往往低于文职,而清浊之分似仅存于文职之中。阎步克提出南朝“文清武浊”观念阻碍文散官向武人的授予,而北朝武人却可能因战功卓著而获文职,甚至跻身“清资”[7]。刘军依据北魏墓志中对流内武位为清流上选的记载,判定北魏武职具备清官性质[8]。综上可知,学界目前认为唐代以前职官层面的文武之分与清浊品位高下存在一定对应关系,南朝政权呈现出“文清武浊”的状态,而北朝政权则存在清浊不拘文武的情况。

由于唐帝国继承北朝政治遗产,因此北朝官制中的清浊观念与文武区分在唐王朝政治制度中留下投影(8)正如张旭华所指出:“无论是唐代清官的类别,抑或是唐代清官的等级区分,都与魏晋南北朝的清官制度具有明显的一致性”,并且“唐代清官制度既有历史传承,也有制度变异”。张旭华:《中古时期清浊官制研究》,人民出版社2017年版,第391、第393页。,于是唐初官制“清浊不拘文武”。随着唐代“南朝化”的演进,官制逐渐呈现出“文清武浊”的趋势。据《旧唐书》卷42《职官志一》所载,唐代职官制度中不仅明确文武职类分流:“职事者,诸统领曹事,供命王命,上下相摄,以持庶绩。近代已来,又分为文武二职,分曹置员,各理所掌。”同时,保存“清浊”区分之概念界定:“职事官资,则清浊区分,以次补授。”[3]1804《唐六典》卷2《尚书吏部》则首次将清浊观念在职官制度中予以确立,规定“清资”范畴为“清望官”与“清官”两个类别[1]33-34。值得注意的是,P.2504《天宝官品令》中仅对“清官”予以朱点标注,而未涉及所谓“清望官”。爬梳现存唐代文献对于“清官”制度的记载,亦可发现在实际政务运行中只有面向“清官”群体所作出的规定,却并无专门关涉“清望官”的条文,这与P.2504文书中仅以朱点标注“清官”而并不特殊标注“清望官”的情况一致。由此可知,《唐六典》《旧唐书》等传世文献所载“清官”条文亦是制度层面规定,而P.2504《天宝官品令》则反映现实层面政治运行状况。

《唐六典》与《旧唐书》所载“清官”范畴中,文武官员兼而有之。如正三品中左右卫、左右骁卫、左右武卫、左右威卫、左右领军卫、左右金吾卫、左右监门卫、左右羽林军、左右龙武、左右英武六军大将军、左右千牛卫大将军以及从三品中诸卫羽林、千牛龙武将军皆为武职事官。由此可见,唐代高阶武官以及部分中央武官属于“清官”序列。回溯唐代以前清浊观念与文武关系可知,尽管清浊区分与文武分流并非直接对应,但北朝政权中“清浊不拘文武”观念与唐代制度规定更加匹配。质言之,由于唐王朝建立者以军事武功起家,承袭北朝政治文化,因此唐初“清官”制度呈现出不拘文武的面貌。

随着科举制度勃兴,士族往往以文入仕,进而占据核心政治职位。其中,文学士族皆以“清官”为理想仕宦目标。《唐语林》卷8《补遗》中记述唐代“八俊”:

仕宦自进士而历清贵,有八俊者:一曰进士出身,制策不入;二曰校书、正字不入;三曰畿尉不入;四曰监察御史、殿中丞不入;五曰拾遗、补阙不入;六曰员外郎、郎中不入;七曰中书舍人、给事中不入;八曰中书侍郎、中书令不入。言此八者尤加俊捷,直登宰相,不要历绾余官也。[9]717

以上“八俊”官职不仅都是文职事官, 并且皆为“清官”。 正如前辈学者所指出, 中晚唐政坛中存在一股以文学入仕与任职“清官”相结合的政治势力(9)陈寅恪提出以进士词科晋身者皆可视为清流。(《唐代政治史述论稿》,生活·读书·新知三联书店2001年版,第281页。)赖瑞和认为这是“唐代士人的常任核心官职模式”。(《唐代中层文官》,中华书局2011年版,第26-27页。)陆扬所提出“清流”同样是文学与清官相结合的群体。(《清流文化与唐帝国》,北京大学出版社2016年版,第223页。)张旭华指出“八俊说”将科举制度与清官制度联系起来。(《中古时期清浊官制研究》,人民出版社2017年版,第415页。)。然而制度层面的“清官”包括文武官员, 其中武官群体往往不通文学, 出身也不一定是世家大族, 却与文官中的“清流群体”同样享有政治优待。 如此位列清资者, 必然被“清流群体”视为异己。 时人任职尤重“清资”, 据《唐语林》卷2《政事下》, 吏部郎中李建指出能够通过科考的进士顺利任职于紧、 望、 畿县, 进而升入朝堂, 是一条非常理想的仕宦经历, 正所谓“大凡中人三十成名, 四十乃至清列, 迟速为宜”[9]114。 由此可见, 唐代“清官”之职对于官员具有巨大诱惑。

“清官”身份不仅能够获得丰厚政治利益,还具备“继承性”,是构建政治利益共同体的身份工具。《唐会要》卷26《举人自代》记述“清官”有权向朝廷推荐人才:“上元二年(674)九月二十一日敕文,每除京官五品已上正员清望官,及郎官御史、诸州刺史,皆令推荐一两人,以自代,仍具录行能闻奏,审其所举,以行殿最。”[10]490此敕文所提及的“清望官”当泛指位列清职五品以上官员,因为“清望官”范畴仅包括三品以上及部分四品官员,并未延至五品。可见“清官”具有与郎官、御史以及诸州刺史同等举荐权,有发展政治利益共同体的潜在条件。

由于“清官”身份具备诱人的政治利益,加之文武职官之间存在较大职类差异(10)方震华对于中晚唐的文武关系进行了详细勾勒,清晰呈现出文官与武官互动中所存在的巨大差异。见方震华:《权力结构与文化认同——唐宋之际的文武关系:875—1063》,社会科学文献出版社2019年版。,于是以文官为核心、具备政治地位的“清流”群体,在实际政治运行中试图构建出“文清武浊”的政治身份等级体系,将武官排除出“清官”行列。进言之,文官群体在现实层面的政治生态中力图构建“清官”与“文官”之间的紧密关联,强调“清官”之优越与尊崇。

武周时期已经出现“文清武浊”政治身份差异,据《唐语林》卷5《补遗》记载:“曹怀舜,金乡人。父继叔,死王事。怀舜授游击将军,历内外两官。则天尝云:‘怀舜久历清资屈武职。’后转右玉钤卫将军。”[9]446可见“久历清资”的曹怀舜迁入武职属于遭受委屈,引得武则天为此感叹。与曹怀舜履历相左者,即出身武职的韦待价。其起家左千牛备身,历任右武卫将军,兼检校右羽林军事等武职,在武周朝由武转文,曾任吏部尚书、天官尚书等清要文职。然而《旧唐书》卷77《韦待价传》记载,时人对此极为不屑:“待价素无藻鉴之才,自武职而起,居选部,既铨综无叙,甚为当时所嗤。”[3]2672参照曹怀舜与韦待价之案例,可知武周时期的“清官”与武职已然形成对立。当武职出任“清官”时,会引发“清流”群体不满。此为文官主导之下,利用清浊观念区分文武职类,从而构建“文清武浊”政治身份差异。

根据目前所见,记述唐代“清官”制度的最原始文献是修成于开元末年的《唐六典》,其中“清官”条目所列举官职中,文官占据大多数,而武官仅包括五品以上的部分职任。由此可以推定,自武周时期即已存在的“文清武浊”政治身份差异,随着“清官”制度正式颁定,至迟在开元末期已经演化为“文清武浊”政治身份等级体系。P.2504《天宝官品令》将武官完全排除“清官”行列之外,则是现实政治中“文清武浊”政治倾向的典型表现,这在唐人墓志中亦有所反映。在大中年间范邻所撰《唐故文敬太子庙令段公墓志铭并序》中有如下表述:

常叹曰:丈夫生于世,登科第,由清途。或处谏垣,或由宪府,历枢辖而升台辅。处谏垣,则规天子之得失。由宪府,则行王者之纪纲。历枢辖,则端总百揆,铨擢人才。升台辅,则调燮阴阳,镇抚风俗。致一人如尧舜,俾九土之清平,乃丈夫之上志也。次不由科名,不历显贯。则封侯万里,立功三边。旌幢前驱,貔貅后拥。形模麟阁,铭勒燕然。威震于紫塞之中,名书于青史之上,亦乃丈夫之次愿也。(11)范邻:《唐故文敬太子廟令段公墓志铭并序(段宏)大中九年八月十四日(八五五)》,中华石刻数据库(唐代墓志铭数据库); ID: ZHB050000003M0010542; http:∥inscription.ancientbooks.cn.

可知以文仕进,由清途致宪府为时人心目中的“上志”,而以武职封侯立功仅为“次愿”。

综上所述,唐代“清官”制度承袭自魏晋以来北朝政权的清浊观念,展现出“不拘文武”的制度特色。P.2504《天宝官品令》体现出在天宝时期实际政治运行中,“清望官”与“清官”概称为“清官”,武官不被视作“清官”。“清官”制度与文官的结合较为紧密,代表着“尚文”观念影响下的政治身份等级体系构建完成,其中呈现出“文清武浊”的政治倾向。

三、“文清武浊”政治身份等级体系之瓦解

唐中叶以后,在安史之乱的冲击与藩镇势力崛起的影响之下,武官的政治地位和社会声望开始提升,“文清武浊”政治身份等级体系遭受巨大冲击。由于“宪衔”是“清官”体系之重要组成,故笔者试图以“宪衔”为观察点,考察“文清武浊”政治身份等级体系的瓦解过程(12)冯培红:《归义军官吏的选任与迁转——唐五代藩镇选官制度之个案》、李瀚:《唐后期藩镇官员兼宪衔探析——兼论御史台与藩镇的关系》二文皆有分析宪衔在藩镇官员中泛滥施授的现象,但是宪衔滥授对于文武关系变动的影响尚需更加深入探讨。参见冯培红:《敦煌学与五凉史论稿》,浙江大学出版社2017年版,第15-104页;包伟民、刘后滨主编《唐宋历史评论》(第九辑),社会科学文献出版社2022年版,第109-124页。。

初唐时期, 宪台官员即为“清要”之职。 《通典》卷24《侍御史》记述唐中央对御史台官员尤为重视: “大唐自贞观初以法理天下, 尤重宪官, 故御史复为雄要。”[2]670《唐六典》《旧唐书》中官品令以及P.2504《天宝官品令》中,宪衔都属于“清官”范畴。可知,在唐代制度规定和政务运行中,宪台官员皆被视作名实相符的“清官”。

时至武周朝,宪衔与武职之间兼任的情况较为稀少。《新唐书》卷111《张仁愿传》载:“万岁通天中,监察御史孙承景监清边军,战还,自图先锋当矢石状。武后叹曰:‘御史乃能如是乎!’擢为右肃政台中丞,诏仁愿即叙其麾下功。”[4]4151武则天对监察御史孙承景亲临战阵的表现十分惊异,反映出武周时期宪衔与武职兼任的情况实属罕见。结合前文所举曹怀舜、韦待价案例可知,武周时期正值“文清武浊”的时代,“宪衔”具有“清贵”的政治身份。对于武官来说,尽管在官制规定中“清官”包括武官,但在实际政治运行中,如P.2504文书所记载,武官往往不被视作“清官”成员。

玄宗朝武官以得兼宪衔为荣。据《旧唐书》卷103《王忠嗣传》所载,王忠嗣身为河西陇右节度使,可谓位高权重,为武官之翘楚。由于其兼任从三品御史大夫,因此时人多以“大夫”称之[3]3200。另据《旧唐书》卷104《封常清传》记述,天宝六载(747)高仙芝任安西四镇节度使,兼任御史中丞,不过正五品上而已,其部属却多以 “中丞”呼之[3]3208,冯金忠据此指出:“武臣不称散官或其他武职事官阶,而称其宪衔,充分反映了当时对宪衔的看重。”[11]31由此可知,玄宗朝武官已有兼任宪衔的情况出现,但是多以高品武职兼任低阶宪衔。可见,尽管此时“宪衔”依旧保有“清贵”身份,但是“文清武浊”政治身份等级体系已经有所松动。

“宪衔”权威性进一步下降发生在李林甫居相位期间。《新唐书》卷223《奸臣上》载其:“固宠市权,蔽欺天子耳目,谏官皆持禄养资,无敢正言者。”[4]6347由于李林甫作为宰相长期专权,致使御史弹劾的自主权因此受到了极大地限制[12]68。宪台官员的权责受到削弱,导致“宪衔”含金量随之下降。在安史之乱冲击下,旧有监察体系趋于羸弱乃至涣散。此时“宪衔”已经基本丧失实际政治权力,空有“清贵”的社会名望,近乎有名而无实的虚职。

安史之乱爆发与河朔藩镇割据使武将的权势得以扩张。在安史之乱前,唐王朝处于“偃武修文”的政治氛围之中,武官的制度设计、政治身份以及社会地位都落后于文官,“文清武浊”政治身份等级体系即诞生于“尚文”的政治生态之中[13]。安史之乱后,由于唐王朝中央需要军事力量保护,因此亟需提升武人政治地位以获得军队支持。而部分藩镇在武人出身的节帅统领下实现地方割据,同样需要依赖军队,军事实力成为左右政局走向的主要力量。面临如此形式,掌控军队的武人成为中央与地方拉拢、招揽的对象,原本掌握核心政权的文官不得不向武官妥协。由此,中晚唐时期 “宪衔”成为褒奖官员的“赏赐”。如《白居易集》卷51《中书制诰四》所述:“御史府自中执宪暨察视之官,皆显秩也。唯怀才而展效者,可以授焉,……故以宪职,第而宠之。”[14]1060再如《旧唐书》卷151《孟元阳传》记载,孟元阳在与吴少诚作战中立下军功,被授予御史大夫[3]4062-4063。可知,此时宪衔蕴含的政治声望可以作为提升武官身份地位的政治工具。综上所见,安史之乱后由于武人地位的提升,位列“清资”的“宪衔”已然沦为朝廷笼络武人、奖励军功的叙阶工具,丧失“清贵”的政治身份。

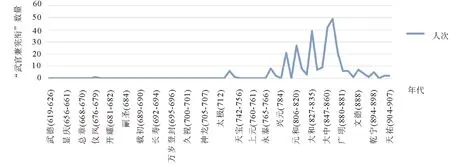

武官与宪衔相结合现象的大量涌现可被视作中晚唐文武关系发生变动的标志。以下笔者从现存唐人墓志中提取出武官“兼”“摄”“加”等被授予宪衔的案例,制作“武官授予宪衔情况统计图”(见图1),将武官对“清官”制度产生的冲击予以直观展现(13)此图表的制作依据《全唐文》《全唐文新编》《全唐文补编》《全唐文补遗》《唐代墓志汇编》《唐代墓志汇编续集》等文献和《新中国出土墓志》《隋唐五代墓志汇编》《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》等新刊布石刻图录,以及籍合网中华石刻数据库(唐代墓志铭数据库)http:∥inscription.ancientbooks.cn中所收录的石刻材料,基本囊括当前出土并刊布的唐人墓志范围,足以统计出客观的研究数据。。

图1 武官授予宪衔情况统计图

据笔者统计,在212方唐人墓志中,共记载278人次武官被授予宪衔的案例。从时间顺序来看,武官被授予宪衔之数量在中晚唐时期呈现出增长趋势。其中,首次武官被授予宪衔发生在仪凤年间,但是数量十分稀少,直至贞元时期数量才开始增加,在大中、咸通年间人次达到峰值。由于以上数据是以墓志落葬日期或墓主卒年为准,而墓主“兼宪衔”的时间则是其生前凭借军功被提拔的时间,因此应早于墓志时间。换言之,墓志资料显示在贞元年间(785—805)武官获得宪衔的数量开始出现增长,这距离安史之乱爆发约三十年左右。笔者认为,唯有安史之乱这一影响深远的历史事件才有可能引发唐王朝对于武官群体的迫切需求。当战争开始时,为了鼓舞士气,就必然要提供大量金钱酬军,如此则会造成经济窘迫。此时,已经有名无实的“宪衔”自然成为授予武官提升社会名望与政治地位的绝佳选择,当武人凭借在战争中的军功获得宪衔后, 历经三十年左右年老辞世大致合乎情理(14)据蒋爱花的研究,唐代男子平均寿命在62岁左右。由于参与战争且立下军功者以男性为主,因此本文所分析的唐代武人年寿情况适用此研究结果。立下军功的青壮年武人年龄应当在20岁至30岁,经过约30年之后则为60岁左右,与蒋爱花所提出的62岁平均年龄基本吻合。蒋爱花:《唐人寿命水平及死亡原因试探——以墓志资料为中心》,载《中国史研究》2006年第4期,第59-76页。, 此为墓志数据显示贞元年间武官与宪衔结合数量增长的原因。 而大中、 咸通年之前二十至三十年, 恰逢唐宪宗时期, 正是藩镇作乱、 中央平藩的高潮。 正如韩愈《昭武校尉守左金吾卫将军李公墓志铭》记述: “以鄂岳道兵会平淮西, 以功加御史大夫。”[15]515在藩镇割据的局势下, 无论中央或地方都需要借助武官的力量维系自身军事实力, 于是“宪衔”被大量滥授的情况就会出现, 由此推动唐宪宗时期武官与宪衔结合现象达到巅峰。

综合来看,武官宪衔情况统计表反映出安史之乱后朝廷开始重视对于武官的依赖,借助“宪衔”提高武官政治地位的现象。由于“宪衔”在中晚唐官品制度与实际政务运行中都属于“清官”范畴,拥有特殊政治身份以及丰厚的政治经济特权,因此受到官员追捧。唐中期“清官”已经出现向“文”的趋势,武官中的“清官”并不受到认可。安史之乱后,随着军人政治地位提升,优化武官政治身份则是应有之义。“宪衔”作为普遍获得认可的“清官”,成为武官提高自身地位的政治工具。如陈仲安、王素指出:“检校官表示地位高低,宪官表示权力大小,方镇官员的升迁,主要是所加检校官和宪官的升迁。”[16]241因此武官群体在中晚唐大量得授宪衔,显然成为其表达自身政治权力和社会地位的重要途径。《旧唐书》卷120《郭子仪传》记载郭子仪在代宗试图授予其“尚书令”一职时上书谏言:“久经兵乱,僭赏者多,一人之身,兼官数四,朱紫同色,清浊不分,‘烂羊’之谣,复闻圣代。”[3]3460-3461但官爵滥授之势已无从扭转。《唐会要》卷59《兵部尚书》中存有广明元年(880)正月唐僖宗的敕令:“近者武官多转入文官,依资除授。宜惩僭幸,以辨品流。今后武官不得辄入文官选改,内司不在此限。”[10]1029可见武官在晚唐已经打破“文清武浊”政治身份等级体系。文武之间的政治身份与社会地位趋于平等,甚至在部分武人主政的地域,文人需要依附于武官以求政治生涯的延续(15)方震华指出晚唐时期“少数出身较低的文人甚至倾向用极谦卑的姿态面对他们的武人长官,经常到了巴结奉承以谋求一官半职的地步”,并且“失去实质影响力,文官的政治活动被缩限至文书与议论的范围”,可见晚唐时期文武关系之重塑。方震华:《权力结构与文化认同——唐宋之际的文武关系:875—1063》,社会科学文献出版社2019年版,第30、46页。。

要言之,安史之乱与中晚唐的藩镇割据对于文官体系造成极大冲击。武官结合宪衔现象大量出现是中晚唐文武关系发生混乱的重要标志,如此滥授举措致使“宪衔”发生阶官化的趋势,因此如“御史大夫”等“宪衔”丧失实际权责,沦落为仅用以标识政治身份的虚衔,其“清要”的政治属性亦逐渐消解。时至晚唐五代,武人墓志文中已经不再专门书写其得授宪衔之具体事迹,仅在墓志标题中加以表示。

综上所述,P.2504《天宝官品令》所反映的“文清武浊”政治身份等级体系在安史之乱中崩坏。在安史之乱以及藩镇割据的冲击之下,新晋武人军将借助战功,大量获得宪衔,使得文官在现实政治生态中赖以划分身份等级的“清官”制度被彻底瓦解。中晚唐以来武官对于“清官”制度的冲击,消解以职类辨别品流的政治观念,从而重塑中晚唐文武关系。

四、结 语

唐初“清浊不拘文武”的制度设计在“南朝化”进程中逐渐沦为一纸具文,敦煌文献P.2504《天宝官品令》即唐人“文清武浊”观念的实际呈现。唐代“清官”制度与“清浊”观念之间发生的错位,是掌握政治话语权的文官群体为谋求“清贵”社会身份与政治权力对武官群体遏抑的结果。安史之乱以及藩镇势力崛起成为武官打破“文清武浊”政治身份等级体系,提升自身的政治地位与社会声望的契机。本文利用敦煌文献与唐人墓志突破传世文献的限制,能够更加立体且动态地展现出唐代“清官”制度演进过程。唐代清浊观念的流变以及“清官”制度的兴衰不仅反映出唐代文武关系的此消彼长,也折射出唐王朝“文武之道,各随其时”的政局变迁。

—— 陈廷敬

——司马光

——狄仁杰