韩干和他笔下的盛唐“肥”马

韩干是中国鞍马画家的一座高峰,其画风精妍,气势豪迈,将贵族阶层闲暇时光策马悠游的姿态绘入画中,皇宫马厩中那一匹匹肥马良驹正是强唐盛世的象征。

中国绘画发展至唐朝,亦如在强盛国力保障下绚丽多彩的社会生活般,呈现出灿烂而求备的高昂势态。此时的画家们从世俗百态中获得灵感,创新发展出诸多题材,鞍马绘画便是在这一时期从人物历史画中脱颖而出,成为唐人所喜爱的一种独立画题。鞍马画家韩干的作品在当时即深受赞誉,被奉为神迹,喜欢他画马的人太多,甚至于连“诗圣”杜甫对韩干的一句诗文批评,都能引得当时及后世文人纷纷为其“打抱不平”,持续努力要为韩干翻案。成语“韩马戴牛”的形成和其拥护者买画“马必韩干,牛必戴嵩”的态度,也恰恰反映出韩干画马自唐始已形成典范效应,他是中国鞍马画家的一座高峰。

弟子韩干早入室

韩干,京兆(治今陕西西安)人,一作大梁(今河南开封)人,活跃于唐天宝年间。与众多画家传承家学不同,韩干的绘画才能被发现带有浓厚的意外色彩,这多亏了另一位画家王维的赏识。韩干早年家贫,在酒肆工作闲暇之余尤喜画画,一个偶然的机会被王维发现,资助他入画学深造,每年资助两万钱,令其学画十年。自此,画坛一颗闪亮的新星冉冉升起。

至于韩干的老师是谁,从杜甫为鞍马画家曹霸所作的长诗《丹青引》中的“弟子韩干早入室,亦能画马穷殊相”一句看,曹霸或许是韩干学画道路上的专业指导者。曹霸亦是当时画马的一流高手,在开元年间已扬名,天宝末年常被诏入宫廷画御马,官至左武卫将军。名师出高徒,在曹霸的指点下,韩干很快便在画界崭露头角,并成功跻身宫廷画苑,为皇室画御马,最终官至太府寺丞。进入宫廷后,唐玄宗曾让韩干向前辈陈闳学习,但韩干却回答:“臣自有师,陛下内厩之马,皆臣之师。”玄宗听罢大为惊叹,自此更为看重韩干。

韩干画马在唐代甚至还有志怪传说。安史之乱后,韩干赋闲在家,忽然一日有异界鬼使诣门求马一匹。韩干为之画马并焚烧,后来鬼使果然骑着画中之马来感谢,其“感神通灵”竟如此!

马在中国封建社会是征战、出行、游猎的珍贵工具,是坚毅勇猛的精神象征,马的多寡、优劣因而也是衡量国力强弱的标准之一。唐代马政强盛,贵族阶级养马之风盛行,加上对外交流频繁,皇室引入西域良马,遂使得名马辈出。唐玄宗开元初年(713年),官马数量约24万匹,在朝廷大力引进域外种马、奖掖民牧的政策支持下,至开元十三年(725年),官马数量上升到43万匹,这是自初唐以来的第二次马政巅峰。统治阶层对马的喜爱和重视,也让称颂名马的文艺作品兴盛,涌现出曹霸、韩干、陈闳、韦偃等一批职业鞍马画家,连唐宗室中也出现了汉王、岐王、宁王、江都王等擅画良驹的贵族,正如杜甫在诗歌里的形容“先帝天马玉花骢,画工如山貌不同”。韩干生活的时代正逢唐玄宗治理下的开元盛世,他有机会貌写御厩之马,从中取法,不断修炼个人画艺,画作达到形神毕肖的效果,他也最终成为古今第一流的鞍马画家。

干惟画肉不画骨

唐代宗广德二年(764年),杜甫在成都邂逅曹霸,遂作长达280字的《丹青引赠曹将军霸》,诗中为彰显曹霸画马水平之高,还引入韩干作比较,而正是这句“干惟画肉不画骨,忍使骅骝气凋丧”,引发了后世几代文人的争议。在中国传统书画审美中,“骨”一般而言是优于“肉”的形容词,南朝谢赫“六法”中亦有“骨法用笔”这一标准,因而杜甫这句诗往往被视为是对韩干画马过“肥”过“肉”的批评。

受材料和时代风气影响,唐代绘画多画于墙壁和屏障之上,韩干作品亦然,因而当时人有更多机会目睹其真迹,并留下了各自的观画体验。晚唐张彦远是韩干的忠实拥护者,他在著作《历代名画记》里不惜笔墨介绍了韩干的生平事迹:

彦远以杜甫岂知画者,徒以干马肥大,遂有画肉之诮。古人画马有《八骏图》,或云史道硕之迹,或云史秉之迹,皆螭颈龙体,矢激电驰,非马之状也。晋、宋间,顾、陆之辈已称改步,周、齐间,董、展之流亦云变态,虽权奇灭没,乃屈产、蜀驹,尚翘举之姿,乏安徐之体。至于毛色,多騧骝骓駮,无他奇异。玄宗好大马,御厩至四十万,遂有沛艾大马。命王毛仲为监牧,使燕公张说作《駉牧颂》。天下一统,西域大宛,岁有来献。诏于北地置群牧,筋骨行步,久而方全,调习之能,逸异并至,骨力追风,毛彩照地,不可名状,号“木槽马”。圣人舒身安神,如据床榻,是知异于古马也。时主好艺,韩君间生,遂命悉图其骏,则有玉花骢、照夜白等。时岐、薛、寧、申王厩中皆有善马,干并图之,遂为古今独步。

晚唐顾云也在《苏君厅观韩干马障歌》中为韩干辩护“今日披图见笔迹,始知甫也真凡目”,因为见到了韩干画马真迹,“屹然六幅古屏上,欻见胡人牵入天厩之神龙”。顾云形容“思量动步应千里,谁见初离渥洼水?眼前只欠燕雪飞,蹄下如闻朔风起”,看来韩马虽“肥”,却能一跃千里。

北宋《宣和画谱》也有类似评论:“所谓‘干唯画肉不画骨者,正以脱落展、郑之外,自成一家之妙也。”至宋代,虽然文人画家们推崇杜甫,但他们依然就韩干“肥”马论提出自己的看法。李公麟收藏了韩干《三马图》,他曾邀请苏轼、苏辙、黄庭坚等友人一同欣赏,韩干画马深刻影响了李公麟的白描技法,从李公麟传世作品《五马图》中不难看出他对韩干画法的继承。在苏辙眼中,韩干能够借助图像托物言志,“画出三马腹中事,似欲讥世人莫知”。又有苏轼诗《书韩干牧马图》称:“碧眼胡儿手足鲜,岁时翦刷供帝闲。……厩马多肉尻脽圆,肉中画骨夸尤难。”苏轼指出韩干“肥”马仍不失骨力,反而能够在肉中画骨,更为难能可贵。

总而言之,韩干喜画“肥”马自唐以来逐渐为世人所知,“肥”成为“韩马”的标志性形象。唐人笔记中出现这样一件趣事,唐建中初年,有人牵着一匹马找马医问诊,称此马患有脚病,此马毛色骨相均异于常马,马医笑道:“君马大似韩干所画者,真马中固无也!”可见当时人都知道“韩马”肥大的特色。

唐玄宗好大马,当时皇家马厩豢养的马匹以高大肥硕为优,韩干正是对马写生,忠于事实,所以笔下的马“肥”,形成“磊落万龙无一瘦”的效果,这才是当时对御马的真实写照。

当时人无出干右

韩干笔下的盛唐“肥”马究竟如何神妙?韩干曾编著《杂色骏骑录》一书记载如何画马,可惜入宋已佚。从相关书画著录看,在唐宋时期尚有韩干的《玄宗试马图》《事王调马球图》《玉花白马图》《内厩图》等多幅鞍马画作流传,现今存世归属韩干名下的,以《照夜白图》和《牧马图》两画声名最著,也最能体现韩干“肥”马风格。

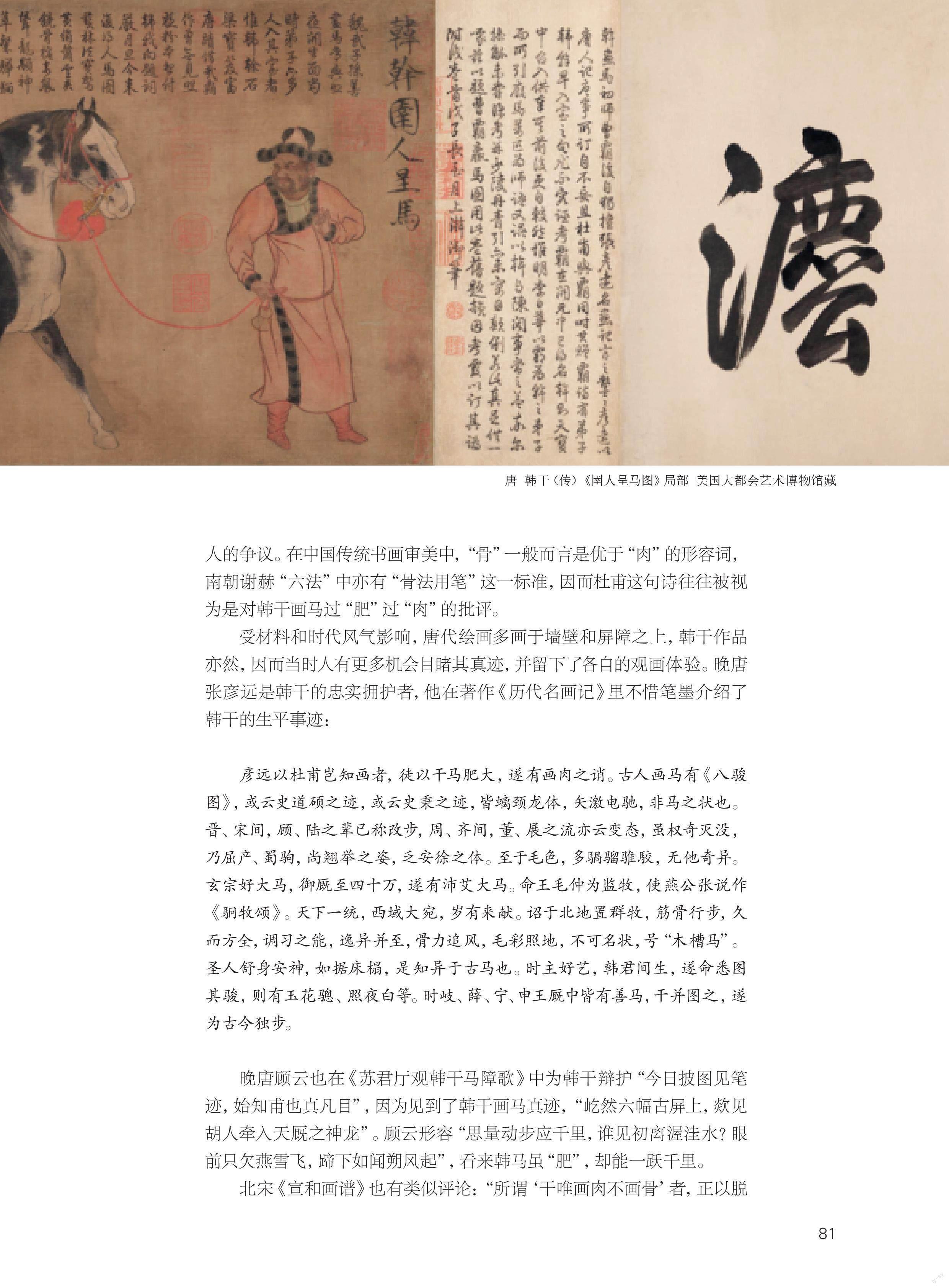

《照夜白图》纸本水墨,纵30.8厘米,横33.5厘米,现藏于美国大都会博物馆。图绘唐玄宗的爱马“照夜白”,它被栓在一个马桩上,骏首高昂,耳朵竖立,鼻口怒张,正在昂首嘶叫,我们似乎能够透过画面听到照夜白尖锐洪亮的鸣叫声。画中用极简的线条勾勒出照夜白的动态美,其肌肉紧绷,虽体肥但力壮,壮硕的马体和灵巧的四肢呈对比,画家将雄厚与灵动巧妙地融为一体,使得画面富有视觉冲击力。值得一提的是,20世纪20年代当《照夜白图》被美国人买走即将流失海外前,原物主特意舉办了一个专场展览,门票一块大洋一张,这在当时是极高的票价了,依然吸引京城观众纷纷前来。在人头攒动的展室中,人们似乎能感受到照夜白想要挣脱马缰的痛苦无奈,更令人叹息不已。

《牧马图》为绢本设色,纵27.5厘米,横34.1厘米,现藏于台北故宫博物院。此画绘一位身着唐装的牧马人正驾驭一黑一白两匹大马,二马均腹部饱满,臀部圆润,与精干的四肢呈对比。牧马人神态自若,腰间别着马鞭,两匹马在他的驯服下安静温顺。画家先以细劲的线条勾勒出人物和马匹,再以黑色颜料掺以少量朱红,层层渲染出内部结构,用笔工饬严谨,包括马鞍、马镫等上的细节花纹均刻画毕现,黑马目视前方,白马注视着黑马,传达出两匹马的不同个性。

无论是《照夜白图》还是《牧马图》,韩干均是纯用线条来表现骏马的神形,线条弹性十足,强韧如钢丝般,本身带有跃动感,以此来描绘鞍马,更能突出骏马善于奔跑的特性。唐代绘画从略显质朴的六朝绘画中走出,发展出诸多新题材,出现了专擅一科的职业画家,因此面对不同物象,画家的笔墨手法也各有千秋。我们看到以春蚕吐丝法绘仕女的张萱、周昉,看到用兰叶描绘制神仙的吴道子,韩干的线条也适应于膘肥体壮的高头大马。

有学者指出,鞍马画风格从初唐的英雄主义,变为盛唐的享乐主义,反映了唐王朝文化心态的转折。以物证史,见微知著,韩干“肥”马正是盛唐享乐主义文化的代表,其画风精妍,气势豪迈,将贵族阶层闲暇时光策马悠游的姿态绘入画中,皇宫马厩中那一匹匹从西域引进的肥马良驹正是强唐盛世的象征。

汪映雪,供职于浙江省文物鉴定站。