基于STEM项目化驱动的高中物理课堂转型初探*

——以“反冲现象 火箭”为例

吴鹏程

(江苏省震泽中学 江苏 苏州 215200)

谈到STEM教育理念最早起源于美国,它的各个字母分别代表科学(science)、技术(technology)、工程(engineering)以及数学(mathematics),旨在打破学科边界,往往以工程项目为驱动,让学生在项目制作过程中提升综合素养.近年来,随着国际人才竞争日趋激烈,各国纷纷借鉴美国STEM教育经验开展教育改革[1].

STEM教育由于其本身的特点,对工程技术人才的培养有其独特的优越性[2].如何发挥STEM教育的优势,借助STEM项目化驱动实现传统物理课堂的转型,值得进一步探讨.

1 STEM项目化驱动课堂转型的可行性

1.1 教学目标一致

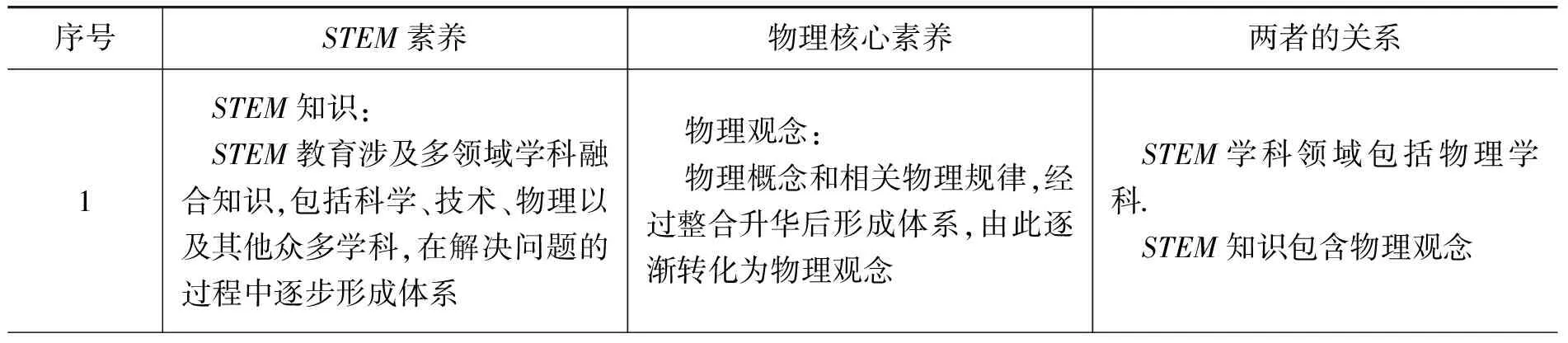

STEM教育的教学目标一般认为是培养学生的STEM素养,但对于STEM素养的定义学者们还没有形成统一的认知.多数学者认为STEM素养应该是在解决STEM问题过程中的综合表现,具体包括STEM知识、STEM思维、STEM能力以及STEM态度[3].高中物理核心素养主要包括:物理观念、科学思维、科学探究以及科学态度与责任.两者的对比分析如表1所示.

表1 STEM素养与物理核心素养内容对比

通过对比分析可以发现STEM素养包含了物理核心素养.因此,STEM教育的教学目标与我国高中物理的教学目标具有一致性.

1.2 教学内容相符

STEM教育以项目任务为驱动,高中物理教学中的实验加以改造均可提供项目素材.例如,在研究匀变速直线运动的教学过程中,可以创设工程情境,让学生自制粗略测量加速度的工具,在研究与设计的过程中探究加速度的相关知识.

STEM教育的融入还能够将物理规律转化为实际问题,让学生在探究或验证的过程中获取知识.例如胡克定律,教师可以创设问题情境:如何验证商家是否缺斤少两?学生通过工程探究与设计,感受弹力与形变量的关系,从而进一步了解胡克定律.相较于传统物理课堂,学生通过实践,完成对知识的建构,进一步加深对知识的理解.

因此,高中物理教学内容能够为STEM教育提供丰富的工程背景与素材,从而实现基于STEM项目化驱动的课堂转型.

1.3 转型条件良好

绝大多数高中都已配备了物理实验室能够满足一定的物理实验需要,这也为STEM项目化驱动转型提供了良好的环境.STEM工程问题的解决离不开工程探究,而物理实验室能够提供大量的实验器材,既能够满足工程探究的需求,也能够节省学校的开支.

教育部2017年颁布的新版高中物理课程标准中也指出:要积极引导学生自主学习,教学方式要多样化,要创设利于学生自主探究的学习情境[4].这与STEM教育理念不谋而合,为实现STEM项目化驱动的课堂转型营造了良好的氛围.

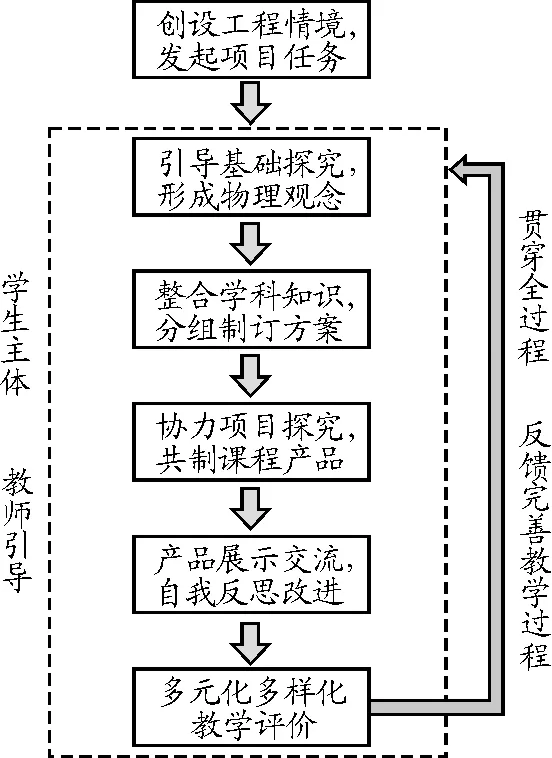

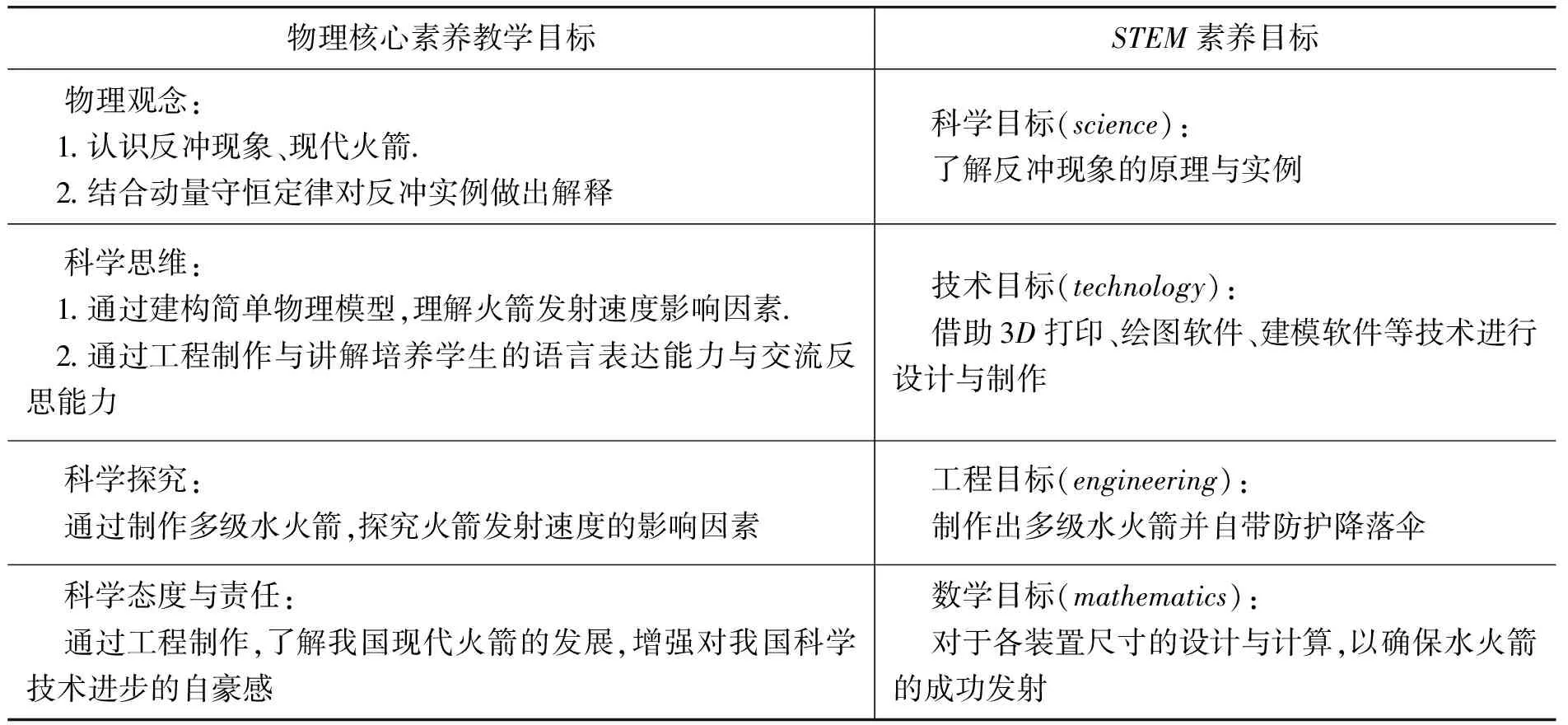

2 基于STEM项目化驱动的教学设计与实践

项目化驱动的关键在于项目选取与设计,既要符合教材与教学要求,更要贴近学生生活.本次课程选自人教版选择性必修一“反冲现象 火箭”,课程标准中对该部分的要求为:知道火箭的发射利用了反冲现象.学生在此之前已经学习了动量定理和动量守恒定律,具有一定的基础.本节课教学程序如图1所示,物理核心素养目标与STEM素养目标对比如表2所示.

图1 教学程序

表2 “反冲现象 火箭”物理核心素养教学目标与STEM教育培养目标

2.1 创设工程情境 发起项目任务

本节课设计的情境与项目任务如下:2021年10月16日,我国在酒泉卫星发射中心成功发射了神州十三号,标志着我国的航天事业迈上新的台阶,身为高中生的我们无比自豪.请你也参与到“飞天计划”设计并制作一款模型火箭,要求尽可能提升高度,并确保火箭落回时得到保护.

2.2 引导基础探究 形成物理观念

在开始制作前,教师引导学生思考火箭是如何升空的?大多数学生都知道是火箭受到了向上的作用力,而这个作用力是谁施加的,地面还是喷出的气体?基于上述思考,结合动量守恒定律,由此引出反冲现象的概念.

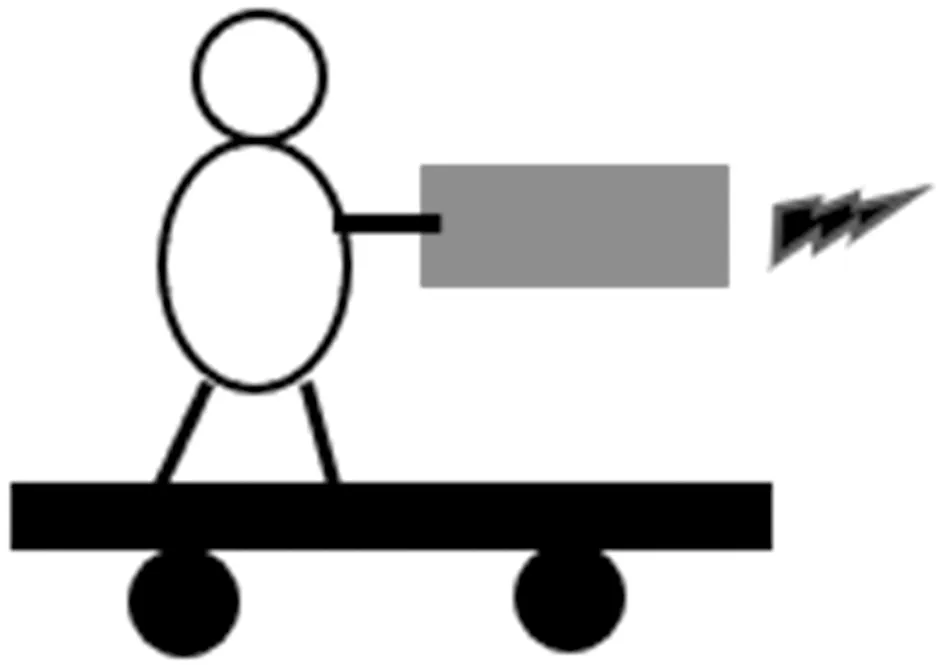

关于升空高度的思考,学生在教师的指导下尝试进行基础探究.思考如何将坐在滑板上的人“发射”出去.学生提出很多想法,例如手持灭火器、手持水枪、抛出重物等等.在此基础上,教师带领学生以手持灭火器为例进行“发射”实验,如图2所示.

图2 模拟发射实验

实验完成后学生思考滑板与人获得的速度与哪些因素有关,基于该思考建构实验模型如图3所示.

图3 “发射实验”模型

假设在极短的时间内灭火器喷出的粉末质量为Δm,水平喷出的粉末相对于发射前人的速度为u,喷出粉末后剩余整体质量为m,试求人获得的反冲速度,学生根据动量守恒定律可得

mΔv+Δmu=0

其中负号表示人获得的速度与粉末喷出速度方向相反.通过该式我们发现人能获得的速度与Δm、m的比值以及u的大小有关.因此可以从提高喷出粉末质量与剩余整体质量的比值以及粉末喷出速度的角度着手,引导学生进行相关资料的查询与学习.在基础探究过程中学生还发现,采用该方法人能够滑行的距离较短,又该如何增加滑行距离?通过瓶口压力表发现随着粉末的喷出,瓶内的压力逐渐减小,喷出的粉末速度也逐渐减小,因此人的滑行距离较短.增加滑板上灭火器的数量是否就一定能增加滑行距离?学生容易想到,已经用完的灭火器如果还置于滑板上,人能获得速度也将变小,应该将空瓶舍弃,至此分级火箭的概念呼之欲出.

项目还要求在火箭落地时要得到保护,学生结合之前所学动量定理提出可以给水火箭安装降落伞、设置缓冲垫等.

该环节主要依靠教师引导,学生自主探究,通过物理建模等途径,逐渐形成物理观念,并在此过程中逐步提升学生的科学思维能力.

2.3 整合学科知识 分组制订方案

基于之前的分析与初步探究,学生开始自由分组,做好分工与合作.在查阅相关资料后,学生了解到现代的火箭喷气速度通常在2 000~5 000m/s,很难进一步提高,因此需要提高火箭喷出的燃气质量与火箭剩余质量的比值.在航天领域,火箭喷气前的总质量M与火箭喷气后剩余质量m的比值叫做质量比,但是现代火箭的质量比一般小于10.结合基础探究活动中抛弃废瓶的做法,学生更容易理解分级火箭的设计理念.

分级运载火箭利用燃料燃烧喷出高温高压气体实现反冲升空,模拟火箭又该采用何种方式?经过讨论,学生想到了水火箭,并发现随着火箭级数的增加连接部分的气密性会受到较大影响,同时水火箭整体质量也会增加从而影响升空高度,最终学生决定设计并制作二级水火箭.

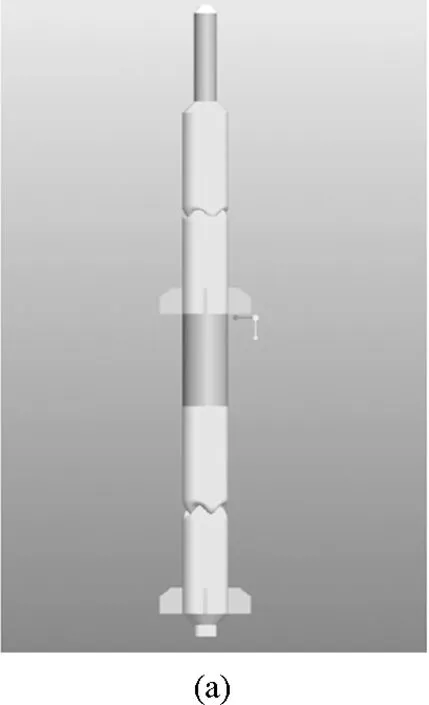

各组分工协作,设计水火箭的主体结构与连接方式,并借助建模软件绘制了产品模型,如图4所示.

图4 学生设计图

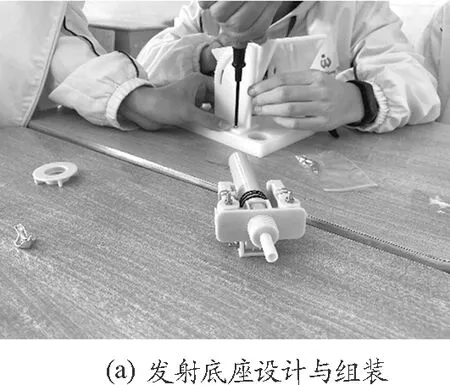

在应用动量定理时考虑到反冲力较大,学生增加了发射底座以稳定火箭发射.制作材料大多易于获取,例如饮料瓶、鱼线、塑料膜等,这些身边的材料有大用场.部分不易获取的零件,学生借助3D打印机进行了个性化制作.其他组员设计了制作流程,主要包括发射底座的制作与安装、箭体拼接、降落伞安装以及气密性检测等.

本环节的顺利开展需要学生整合应用各学科知识,例如数学在尺寸设计方面的应用,材料学在选材方面的应用、建模软件在模型设计方面的辅助等等.该过程教师要避免过多干预,让学生在该环节充分思考,提升科学思维与科学探究能力.

2.4 协力项目探究 共制课程产品

在完成方案设计的基础上,各组进行产品制作.学生选用了两个相同大小的饮料瓶在底部挖出相同尺寸的小孔,然后通过螺栓与垫片进行“串联”组成一级箭体,并在其头部安装一级降落伞.二级箭体主要由饮料瓶、薄膜降落伞构成.学生将一级箭体与二级箭体间通过气阀、塑料软管等零件连接.至此,二级水火箭产品初步制作完成,实践过程及成果如图5所示.

图5 学生STEM项目实践过程

该部分各组员之间相互配合完成制作,教师对学生的操作过程给予适当的引导与帮助.制作过程既锻炼了学生的动手实践能力,也逐步提升了学生的科学探究能力.

2.5 产品展示交流 自我反思改进

在教师的组织下,各小组讲解了本组水火箭的设计思路、构造,并进行了实地发射以检验项目达成度,如图6所示.通过实践,学生也发现了本组产品的不足之处,例如部分小组降落伞未打开,箭体连接处气密性差升空高度低等.学生在该阶段通过对比其他小组的作品进行了自主反思与改进工作.

教师在此过程中进行适当的点评与分享,帮助学生巩固强化本节课的内容.该交流分享环节既有利于提升学生的沟通能力,也有利于学生在反思中提升科学思维能力.

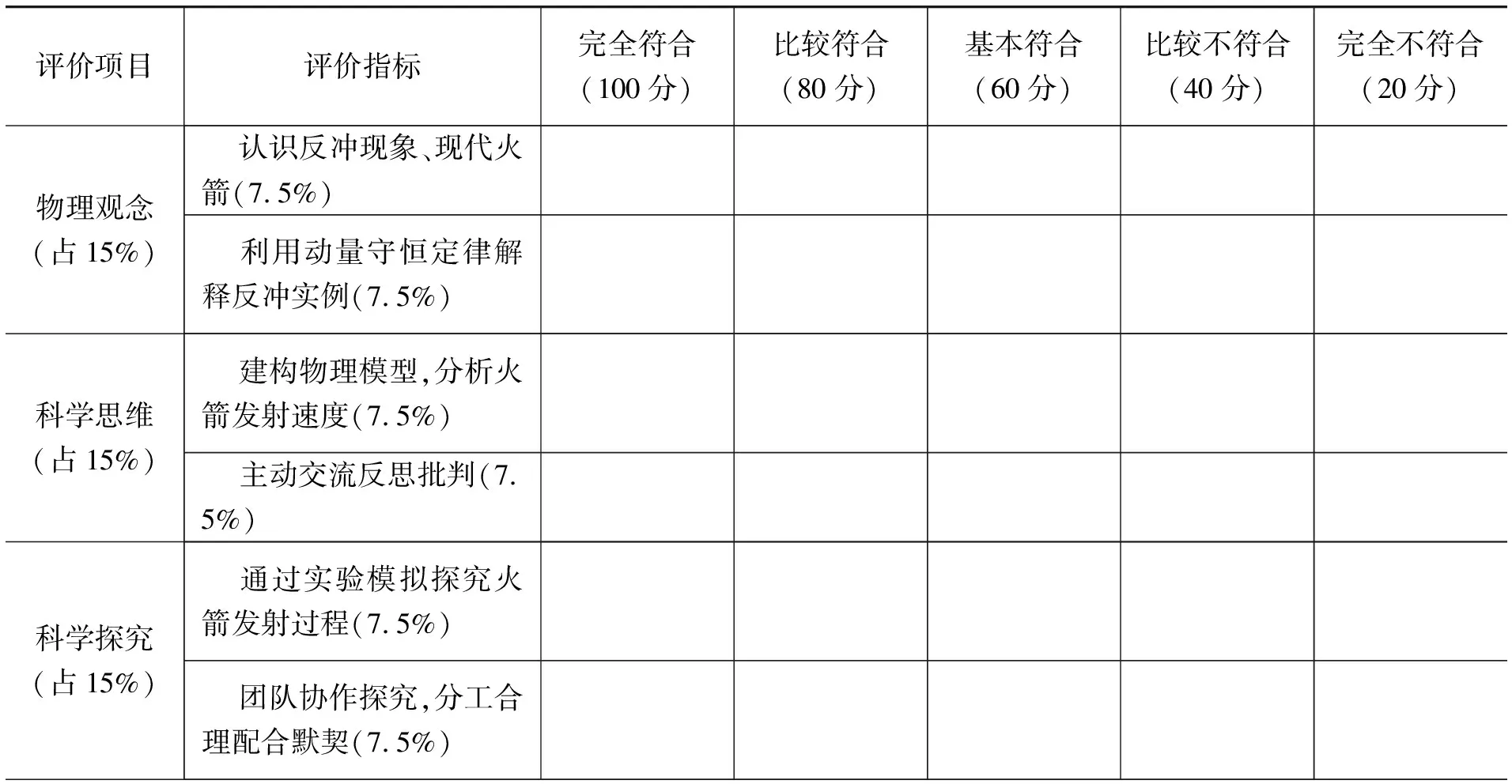

2.6 多元化多样化教学评价

基于STEM项目化驱动的课堂,教学评价方式也不再单一,在整个项目活动中采用多样化多元化全过程的评价方式.评价主体包括教师评价、学生自评与互评相结合,评价贯穿整个项目活动.学生最终的STEM项目成绩由教师评价、小组自评与小组互评共同构成,满分为100分,按照表3各项指标进行评价,最终得分取教师评价、小组自评与小组互评的平均分作为该小组STEM项目活动分数.实践完成后统计得出各组项目活动平均分均达到87分以上,项目达成度较高,符合教学预期目标.

表3 STEM项目成绩评价表

3 结束语

区别于传统的物理课堂和单纯的水火箭制作,本节课基于STEM教育理念,创设工程情境驱动学生在完成项目任务的过程中掌握相关知识与技能.在基础探究过程中,学生通过实验分析火箭升空原理感知反冲现象,通过建构物理模型推导其速度的影响因素从而理解多级火箭的设计理念.在项目产品的制作过程中,学生综合运用了物理学、数学、材料学、工程学等学科知识来解决问题,打破了学科边界.3D打印、软件建模等技术的应用则进一步提升了学生综合素养.产品的制作完成并不代表课堂的结束,学生在展示交流的过程中不断反思与改进,逐步提升科学思维.

在STEM项目化驱动的课堂中,科学、技术、工程、数学4要素都与高中物理课程实现了深度融合,学生的主观能动性也得到了充分发挥.教师以物理课程为素材精心开发工程项目,以“引导”代替“讲解”,学生以“探究性协作”代替“机械性制作”.基于STEM项目化驱动的新型课堂为学生核心素养的发展提供了新的可能.