数字技术嵌入下的创业生态如何提高青年创业绩效

——基于混合方法的实证研究

孙俊华,万 洋

(南京大学 教育研究院,江苏 南京 210023)

0 引言

创业是推动经济社会发展、改善民生福祉的重要途径,而青年是“大众创业、万众创新”的生力军。习近平总书记在致2013年全球创业周中国站活动组委会的贺信中强调,“全社会都要重视和支持青年创新创业,提供更有利的条件,搭建更广阔的舞台,让广大青年在创新创业中焕发出更加夺目的青春光彩”。新时代背景下,为打造经济增长引擎、缓解劳动力就业市场压力,青年创业行为具有一系列政策利好和发展空间。2022年,中宣部、教育部、人社部等17部门联合印发《关于开展青年发展型城市建设试点的意见》,要求完善青年人才发现培养、评价使用、流动配置、激励保障机制,倡导敬业、精益、专注、宽容失败的创新创业文化,健全与新兴产业相适应的包容审慎监管方式,打造近悦远来的青年创业营商环境。2023年3月起,广州市施行《广州市青年创新创业促进条例》,成为城市探索青年创业立法的重大突破,以地方性法规为青年创业打造优质制度环境。然而,受制于创业经验或者创业资源禀赋不足等问题,青年创业者往往会遭遇创业风险较高与创业可行能力较弱的困境[1],使得青年整体创业绩效处于较低水平。根据《中国青年创业发展报告(2022)》,青年创业者主要面临创业资金、社会资源以及知识能力储备等方面的困难,导致超半数的青年创业者盈亏存在波动[2]。因此,作为青年创业的关键载体和资源框架,如何优化创业生态以提高青年创业绩效,对贯彻落实创新驱动发展战略和服务青年高质量发展具有重要作用。

创业生态是一种基于生态学理论和系统论视角的创业环境要素组合,强调创业行为作为构建在环境背景中的复杂社会过程,受到政治、经济、文化等多元主体影响,而创业过程中的主体间协同共生以及经济社会价值实现的持久性成为创业研究者和创业政策制定者关注的焦点(焦豪,马高雅,2023)。值得注意的是,创业生态并非稳固不变,而是具有环境演化与主体互动特征。数字经济时代,数字技术打破了创业行为在空间、设施、资源等方面的限制,成为创业生态中极具活力的新要素。例如,数字创业平台是典型的新型创业生态系统,其将数字技术嵌入外部生态环境,能够系统整合有数字化需求的创业企业所需要素,使企业超越创业生态系统地理边界,识别新的创业机会并对其进行开发和利用(魏江等,2023)。关于创业生态与创业绩效间的关系,学者们进行了广泛的实证探究。如向赛辉和孙永河[3]围绕规范的政府支持制度或宽容的创业文化等环境因素解释创业者的创业绩效。同时,数字技术发展创造出新的青年创业业态,《中国青年报》开展的“青年与数字经济”调查显示,75.1%的受访青年愿意在数字经济领域就业或创业[4]。然而,数字技术作为新一代科技革命的核心驱动力,在重塑创业模式、提振创业活力中的引擎作用以及与其它创业环境要素之间的耦合作用却仍停留在理论探讨层面[5]。而且,关于青年创业行为的实证研究往往聚焦青年创业意愿,如胡元瑞等[6]基于社会互动视角发现,居住方式通过风险偏好、支出自由度和压力预期的中介渠道显著影响青年创业意愿,但对青年创业绩效及其背后的驱动机制缺乏探究。此外,在实证研究方法上,已有文献多采用传统计量方法考察创业绩效的影响因素,关注某一创业环境要素与创业绩效结果间的线性关系及其净效应。这种自变量与因变量之间的平均效应关系难以识别多因并发、因果非对称等现实情境中的必要关系和充分关系[7],进而导致对青年创业绩效形成机制中的复杂组态耦合作用存在认知“黑箱”。

综上,尽管创业生态相关研究已经取得丰硕成果,但在数字技术嵌入情境、青年创业者对象以及组态分析方法上存在拓展空间。针对已有研究的不足,本文借助创业生态理论,从传统相对线性逻辑转入多层次、多维度的系统逻辑,基于青年创业者的独特性,构建数字技术、创业生态各要素与青年创业绩效的理论模型,并采用回归分析与模糊集定性比较分析相结合的方法,分析数字技术嵌入下创业生态驱动创业绩效的作用机制和条件组态,对数字技术、创业生态与青年创业绩效之间的关系进行探究。

1 文献回顾与理论框架

1.1 创业生态与青年创业绩效

创业生态理论认为,创业主体通过创业行为与创业环境进行互动,其创业绩效取决于创业环境中各类要素的可持续性与相互作用[8]。本文借鉴“政府—市场—社会”的三维主体互动框架[9],综合考量创业政策中的政府主导逻辑、创业过程中的市场化取向以及创业行为的社会调控边界,选取现有文献重点关注的政府政策、市场环境、社会文化作为创业生态的内涵与框架。

(1)政府政策反映政府对创业行为的规范与支持程度。政府规范制度与支持举措作为完整创业生命周期中的关键要素,受到青年创业者广泛关注,能够为青年建立新创企业提供资源及政策扶持,对新创企业优化创业决策过程并获取创业绩效具有重要影响。在青年创业浪潮中,税收优惠、财政补贴、经营辅导等政府支持行为不仅有助于激发青年创新意愿,而且对创业绩效具有显著影响[10]。此外,政府通过人才政策、产学研合作等方式营造良好的外部创新创业环境,不仅能为创业行为提供制度保障,也会对创业者的企业家精神产生显著影响,并共同作用于青年创业者的创业绩效(陈怡安,赵雪苹,2019)。

(2)市场环境衡量创业活动是否拥有合理的市场需求、完善的融资服务、充足的人力资本等,能够为创业行为提供各类外部资源。市场作为“看不见的手”,能够通过价格机制对经济活动中的资源进行自发高效配置,并在资源调控过程中促成市场主体之间的学习互动和分工网络,进而实现对发现型机会和创造型机会的识别开发,激发青年创业活力[11]。李新春等(2016)研究发现,地区市场化进程能够弱化关系文化的制度约束,激发新创企业挣脱制度牢笼的战略行动。在这一过程中,青年创业者通过挣脱制度束缚可以获得更多决策自主权,同时破除企业结构同质性与战略惯性,为新创企业发展带来更多灵活属性与竞争优势。

(3)社会文化体现一个社会、地区以及群体对待创业及创业失败的认同、支持和宽容程度。对于青年创业者而言,良好的社会文化能够提供宽松包容的外部环境,其承载的文化价值和文化建设路径在培育青年创新创业精神中能够发挥重要影响和辐射作用,并通过激励创业者在创业过程中的学习和坚持行为帮助创业者深化创业信念、克服对创业失败的恐惧心理(邓建生,2000)。已有研究表明,高绩效导向、高未来导向和高不确定性规避的现代主义文化与高期望创业活动、高创新创业活动绩效之间存在显著正相关关系[12]。而且,作为一种非制度化环境,社会创业文化能够塑造创业作为一种市场经济行为和个体发展活动的正当性,而这种正当性有助于青年创业者在创业活动中更容易获得企业发展所需资金与社会资源支持。这些都是取得高创业绩效的重要因素(Stuetzer等,2018)。

由此,本文提出以下研究假设:

H1a:政府政策正向影响青年创业绩效;

H1b:市场环境正向影响青年创业绩效;

H1c:社会文化正向影响青年创业绩效。

1.2 数字技术与青年创业绩效

在内涵和属性上,数字技术是指嵌入在信息通信技术内或由信息通信技术支撑的产品或服务,包含数字组件、数字平台和数字基础设施等,其不仅具有数字程序、数据要素等应用功能性和产权专有性,也具备多主体参与、共享的开放性和关联性(Nambisan,2017)。在第四次工业革命背景下,技术创新由信息技术时代(IT)进入数字技术时代(DT)[13]。作为新一代科技革命的主导力量,数字技术正全面重塑创业活动中的商业模式、业务模型、组织结构等,并通过内部技术创新和外部要素嵌入两种机制影响创业企业竞争优势获取和绩效提高(Giudice &Straub,2011;Autio,2017)。

作为一种新生产力要素,数字技术能够提高企业运行效率、管理效率和要素配置效率。数字技术依托内部技术创新可以帮助新创企业打破企业成长面临的结构性障碍并赋能青年创业绩效(焦康乐等,2023)。在创业者个体层面,青年创业者通过发挥互联网云平台去中心化的特点,增强企业数字网络的链接属性,提升创业者识别创业机会的能力[14]。同时,利用大数据和人工智能等技术工具分析创业市场前景,为创业行为提供技术保障,从而使创业者针对性地选择创业方向[15],提高创业预期收益。在企业发展层面,数字技术变革和创新能够改变新企业创建和成长进程,与传统技术驱动的简单线性创业过程不同,数字技术具有可编程性和可重组性等特点,使产品/服务从生产到进入市场的全生命周期都呈现快速反馈的迭代过程,能够极大压缩创建新企业所需时间和资源成本[16]。此外,数字技术的广泛应用能为青年创业活动的开展提供具有技术拓展性和跨域共享性等特征的全新商业模式及新兴产业业态,如数字产业化和产业数字化等(Davies等,2017;王俊豪,周晟佳,2021)。青年群体作为互联网原住民,更容易在数字经济时代把握数字化创业机会并将其转化为客观可行的数字化产品与数字化服务,进而在极具复杂性和变革性的创业环境中获取动态优势。由此,本文提出以下研究假设:

H2:数字技术正向影响青年创业绩效。

在开放特性和关联特征随着互联网技术变革日益凸显的背景下,数据技术不仅能够作为驱动创业绩效的直接要素,也可以嵌入其它外部创业环境要素中,并通过良性协同机制提高青年创建企业的核心竞争力。首先,数字技术将原有创业过程中不可渗透、稳定的边界转变为日益渗透且流动的边界,从而增强外部创业生态要素的可获得性和资源整合属性(Amit &Han,2017)。通过管理、制度和价值等途径的多维互构,数字技术能在一定程度上重塑政府、市场和社会主体之间的关系[17],培育数字技术嵌入下的创业生态也成为推进创业实践的重要趋势。已有研究表明,在传统创业生态要素相互竞合从而推动新创企业价值实现的基础上,新兴数字技术嵌入与融合将改变原有创业活动的模式和边界,并通过与政府政策、市场环境、社会文化等创业资源建立紧密联系,实施竞合战略,不仅培育自身核心发展能力,也能通过整合互补资源改善青年创业过程,创造更大价值[18]。其次,基于社会互动视角,数字技术在嵌入创业生态系统过程中,对创业活动的影响也会受到外部生态环境要素干预。对于采用数字技术的青年创业者来说,相关创业环境要素的政策互动和制度互动有助于降低数字技术运用过程中的不确定性,市场互动和资源互动有助于提高数字技术与潜在需求的匹配度并实现创业机会的客观化和产品化,信息互动和社会网络互动则有助于实现数字技术的知识溢出和多元主体智慧共创,最终将创业资源禀赋转化为创业可行能力(段茹,李华晶,2020;郭润萍等,2023)。换言之,高质量的创业生态可以提高数字网络密度与强度,增强数字技术在创业活动中的聚合效应和赋能效应。由此,基于数字技术赋能与创业生态要素在提高青年创业绩效过程中的协同驱动作用,本文提出以下研究假设:

H2a:数字技术与政府政策在影响青年创业绩效过程中存在交互促进效应;

H2b:数字技术与市场环境在影响青年创业绩效过程中存在交互促进效应;

H2c:数字技术与社会文化在影响青年创业绩效过程中存在交互促进效应。

1.3 数字技术、创业生态对青年创业绩效的组态作用

在本文研究情境中,青年创业绩效的影响因素具有多元性和复杂性,需要进一步探索数字技术嵌入下创业生态对提高青年创业绩效的耦合机制。根据复杂系统观,青年创业行为是一个涵盖宏观经济、政治、文化、社会以及微观个体特征等多个层面要素的系统性过程(范冬萍,2008)。政府政策、市场环境、社会文化等作为具有内部关联的系统化生态要素,数字技术是典型的新兴赋能要素,这些特征都可能使得青年创业过程呈现出无边界和非线性特征(Fisher,2012)。例如,以政府政策为代表的公共服务水平提升,不仅可以为青年创业行为提供重要资源扶持和制度保障,也有利于吸引金融资本、商业服务等市场资源要素集聚(唐开翼等,2021)。数字技术应用程度越高,越有助于通过数据要素、数字平台等路径增强政府政策、市场环境和社会文化等创业生态的驱动作用,进而提高青年创业绩效。

然而,基于回归的计量研究方法仅能识别创业生态、数字技术与青年创业绩效之间的相关关系,却无法有效处理创业绩效形成过程中可能存在的非对称性集合关系(如必要非充分条件和充分非必要条件)。虽然利用交互效应检验能够识别数字技术与某一创业生态要素对青年创业绩效的作用是否存在交互促进效应或交互抑制效应,但其本质仍是建立预测模型并通过显著性分析少数变量间的依赖关系,在识别多要素驱动青年创业绩效的耦合效应中存在局限。为揭示创业生态和数字技术等前因条件多重并发的影响,需要通过定性比较分析(QCA)方法深入挖掘所有关键因素之间的复杂因果关系。QCA从组态视角出发,关注因果非对称性和组态等效性等复杂机制,能够处理多因素互动而非独立变量对提高青年创业绩效的作用。因此,本文引入QCA方法,探究数字嵌入下创业生态对青年创业绩效的耦合作用,提出如下假设:

H3:青年高创业绩效并非单一创业生态或数字技术要素的产物,而是由多要素相互联动、耦合构成的组态所驱动。

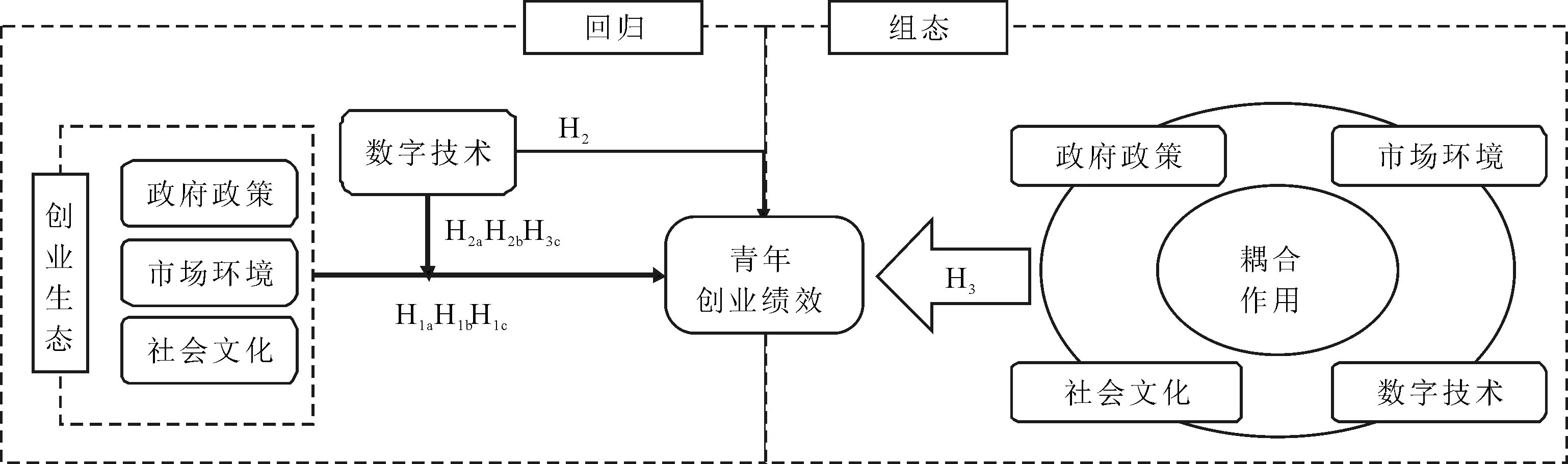

基于以上文献回顾和理论分析,本文绘制回归视角和组态视角下数字技术与创业生态共同影响青年创业绩效的模型图(见图1)。

图1 研究模型Fig.1 Research model

2 研究设计

2.1 研究方法

本文采用混合研究方法综合探讨数字技术嵌入情境下创业生态对青年创业绩效的驱动机制,通过回归分析与模糊集定性比较分析对各因素间的线性关系和因果关系进行解析。Teddlie&Tashakkori[19]指出,将回归分析与QCA技术相结合,能够在同一研究中同时回应验证性和探索性问题,并由此检验和生成理论。回归分析是一种基于自变量相互独立、单向线性关系和因果对称性的统计技术,假定关系具有恒定性、一致性、可加性和对称性,关注自变量在总体中对结果变量的边际净效应(Net Effect)。QCA关注跨案例的多重并发因果关系,包含多个相关条件组态引致结果以及多个不同条件组态产生同样结果等逻辑关系,能够为回归分析结果提供更具情境性的解释。作为综合案例导向和变量导向的研究方法,QCA通过布尔最小化原理实现对案例的充分比较和分析,进而识别研究中相关要素的必要和充分因果关系。特别是在广泛存在因果非对称关系的现实情境中,QCA的优势在于能够剖析多种因素间互动过程对特定现象的联动效应,并实现对回归分析中线性和单向因果假定的突破[20]。相较于解决二分或多值条件的清晰集和多值集定性比较分析,模糊集定性比较分析(fsQCA)能够对连续变量形式的因果条件进行处理。fsQCA不仅保留了子集关系这一分析因果复杂逻辑的核心,而且允许对模糊集中的隶属程度进行校准,从而更充分地掌握前因条件在不同水平值上变动产生的影响(Rihoux等,2009)。

2.2 数据收集

本研究通过问卷调查方式获取数据,被调查者为项目组借助多所高校创新创业学院和社会网络资源寻找的青年创业者,年龄普遍在18~30岁之间。为契合研究主题,本研究采用目的抽样方法选择研究对象。首先,研究对象具有明显的数字技术采用特征。参考数字技术创业相关文献,综合考量两类数字技术产业链:一是包括数据要素、数字化产品和服务的信息通信、大数据、区块链等数字产业化领域创业者;二是利用数字技术对服务、文娱等传统产业进行业务升级和赋能的产业数字化领域创业者(李扬等,2021;王娟娟,2023)。其次,由于青年创业者创立企业的时间普遍较短,同时考虑到采用移动计算、大数据分析等数字技术驱动的创业活动属于新兴前沿类创业,本研究选取新创企业作为样本(马鸿佳等,2010)。此外,样本企业成立时间较短也有助于降低问卷调查的后视偏见[21],特别是避免因企业过去业绩和传统观念束缚导致的历史遗留问题干扰,确保问卷信息准确、真实地反映现阶段数字技术和创业生态对青年创业绩效的影响。基于此,与现存企业具有高度资源关联性的内部创业也不纳入样本选择范围(李乾文,张玉利,2009)。值得一提的是,近年来,为鼓励新型数字科技企业发展,多地启动数字产业园建设(如北京园博数字经济产业园、武汉星火数字产业基地等),通过集聚各类政策、市场和文化等创业生态要素支撑创新链和资源链构建。选择新创企业作为样本可以更好地借助这些机遇,为研究提供更加丰富和有力的数据来源。

问卷发放主要经历两个阶段:首先,通过与项目组建立合作关系的多所高校创新创业学院,获取学院记录留档的青年创业校友名单,在征得调查对象同意后发放纸质问卷;之后,邀请给予有效反馈的创业校友利用熟人网络推荐开展相近创业活动的青年创业者填写调查问卷,并将填写好的电子问卷反馈给项目组。本研究采取纸质填答和电子问卷相结合的方式,共发放问卷600份,回收问卷548份。经过数据清洗,剔除作答不完整、填写选项明显趋同以及缺失值较多的样本,最终得到创业者有效样本417个,有效率为69.5%。对于不同调查方式可能带来的数据差异问题,采用独立样本T检验对线上和线下两种渠道收集的数据均值与标准差进行对比,发现样本之间不存在显著差异。

有效样本的统计学特征如下:从创业者性别看,男性占比70.26%,女性占比29.74%;从企业成立年限看,1年以内占比54.20%,1~3年占比24.94%,3年以上占比20.86%;从年净利润看,100万元以下占比64.74%,100万元~500万元占比17.02%,500万元以上占比18.24%;从样本所在地区看,东部地区占比61.11%,中部地区占比20.53%,西部地区占比18.36%。总体来看,样本统计特征分布与已有创业领域研究相近(张玉利等,2008;任泽平等,2022)。

2.3 变量测量

本研究在广泛查阅文献的基础上,借鉴国内外成熟量表并根据研究情境进行修订,最终完成量表题项设计。题项均采用李克特6级量表测量,1~6分别代表从“完全不符合”到“完全符合”。

(1)创业生态。创业生态变量包括政府政策、市场环境和社会文化,参考Hechavarría&Ingram[22]基于全球创业观察(GEM)视角和彭伟等[23]基于中国情境的研究,以“政府为创业提供优惠税收政策”“政府为企业的创建经营提供便捷服务”“政府规范创业行为的政策制度完善”3个题项测量政府政策,以“创业成果具有巨大市场需求潜力”“市场上有多种创业融资渠道可供选择”“市场上有成熟的租赁及商业服务类企业”3个题项测量市场环境,以“地方文化鼓励创新和冒险精神”“社会大众对创业失败持宽容态度”“创业会得到家人朋友的支持”3个题项测量社会文化。

(2)数字技术。借鉴王杰和蔡志坚[24]的二层次划分法,采用4个题项测量数字技术的应用情况和功能认知,分别为“我在创业项目中应用了数字技术”“数字技术改变了我的创业过程”“数字技术对于我的创业贡献很大”“数字技术在创业中有巨大潜力”。

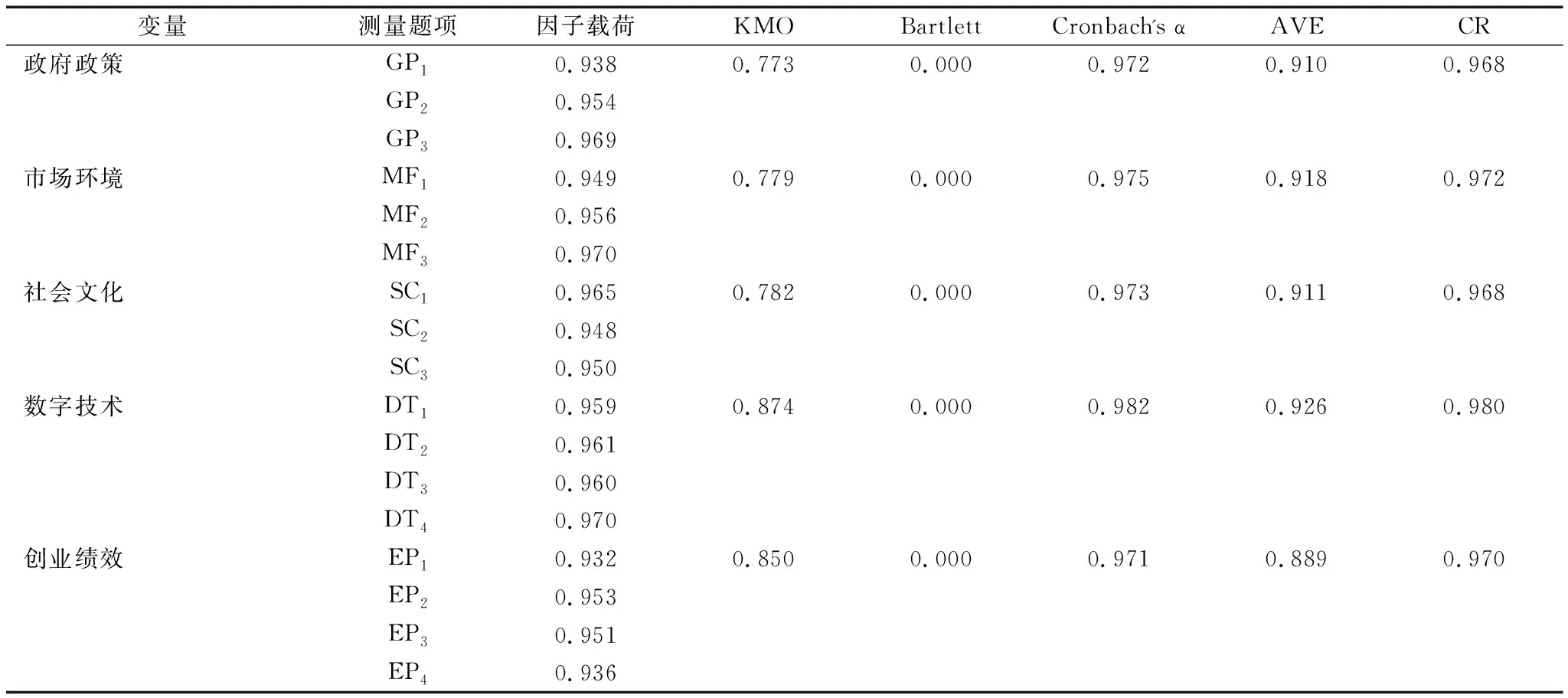

(3)创业绩效。借鉴Cooper&Artz[25]提出的量表,综合考虑企业发展与创业者心理两个维度,采用4个题项测量创业绩效,分别为“企业整体运营情况良好”“企业盈利状况很好”“企业规模扩大很快”“我实现了创业前设想的目标”。量表测量题项载荷与信效度检验结果见表1。

表1 量表题项载荷与信效度检验结果Tab.1 Item loadings and reliability/validity test results of the scale

3 回归分析

3.1 共同方法偏差、信效度与多重共线性检验

(1)共同方法偏差检验。考虑到研究数据均源于自评式问卷,本文采用事先程序控制和事后检验避免可能存在的共同方法偏差问题。首先,在问卷设计中尽可能保证题目措辞准确简明并向被调查者强调研究的规范性与保密原则,降低因语言模糊和被调查者心理因素带来的测量误差,确保数据能够反映被调查者的真实情况。完成数据收集后,通过单因子和纳入共同方法因子两种验证性因子分析进行共同方法偏差检验。其中,前者要求将所有量表题项共同负荷于单因子上,判断无严重共同方法偏差的标准为单因子模型拟合指标比原模型差(Podsakoff等,2003)。结果显示,χ2/df = 29.329,RMSEA =0.261,NFI=0.754,RFI=0.719,IFI=0.760,TLI=0.726,CFI=0.760,符合单因子模型拟合优度较差的预期。后者也称为控制未测量的潜在方法因子(ULMC)法,要求在原模型基础上再增加一个共同方法潜因子,判断标准为加入共同方法潜因子后,模型拟合优度未得到明显改善(周浩,龙立荣,2004)。结果显示,Δχ2/df = 0.568,ΔRMSEA =0.004,ΔNFI=0.011,ΔRFI=0.005,ΔIFI=0.010,ΔTLI=0.005,ΔCFI=0.010。对比发现,RMSEA变化幅度不超过0.05,NFI等增值拟合度指标变化幅度不超过0.10,进一步印证了问卷数据不存在严重的共同方法偏差问题。

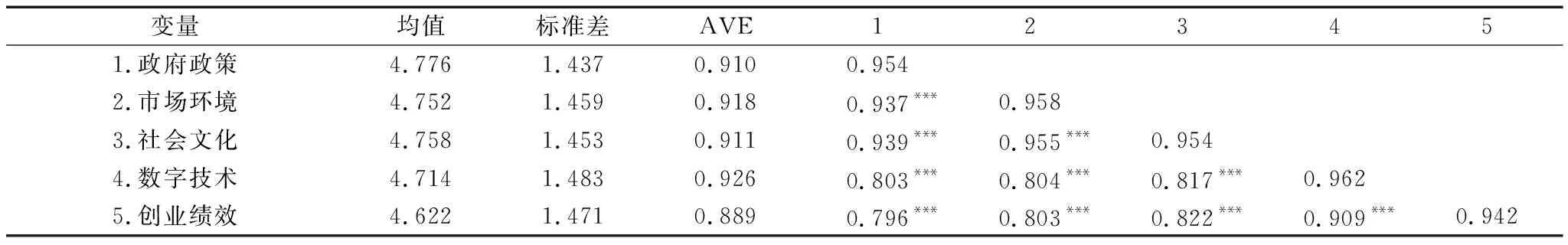

(2)信效度检验。由表1可知,各变量的Cronbach's α系数均大于0.90,表明测量题项间相关性很强,具有较高的内部一致性信度;各变量的CR值均大于0.70的参考标准,说明组合信度情况较好。由表2可知,所有变量的平均萃取方差(AVE)均在0.90以上,结合CR值可知,变量具有较高的收敛效度;所有变量的AVE值平方根均大于该变量与其它变量的相关系数,表明数据具有较高的区分效度。

表2 描述性统计、相关分析与区分效度检验结果Tab.2 Results of descriptive statistics, correlation analysis and discriminant validity test results

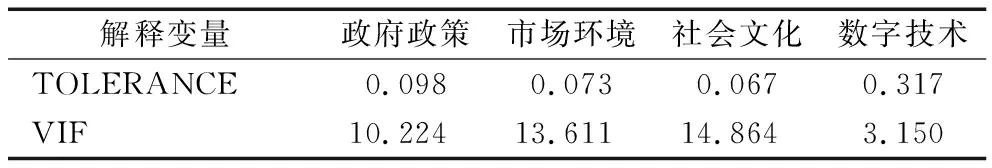

(3)多重共线性检验。首先,由表2可知,政府政策、市场环境、社会文化与数字技术之间的相关系数较大且接近于1,并在0.01的水平上显著,说明回归模型中极有可能出现多重共线性问题(朱钰等,2020)。其次,以创业绩效为被解释变量,以政府政策、市场环境、社会文化以及数字技术为解释变量,采用最小二乘法进行多元线性回归分析,计算各解释变量的容忍度(TOLERANCE)和方差膨胀因子(VIF),结果如表3所示。其中,政府政策、市场环境和社会文化满足容忍度(TOLERANCE)小于0.10或者方差膨胀因子(VIF)大于10的判定标准,说明解释变量之间存在多重共线性问题。由于多重共线性会导致基于OLS线性回归的参数估计值产生较大偏差,因而本文采用岭回归方法进行估计。

表3 多重共线性检验结果Tab.3 Results of multicollinearity test

3.2 岭回归

岭回归是一种适用于共线性数据分析的正则化线性估计方法,通过在正规方程组中添加对角元素K对最小二乘估计法进行改良,以损失部分信息、降低精度为代价使得回归系数更符合实际且更加可靠(尹康,2013)。在进行岭回归时,需要确定对角元素即岭参数K的值。鉴于通过岭迹图确定的K值存在一定主观人为性,本文参照李明月等[26]的研究,采用方差扩大因子法寻找令各解释变量回归系数基本稳定的K值,具体为0.163。以K=0.163进行岭回归分析,结果见表4。其中,F检验结果显示,岭回归模型的显著性P值为0.000,表明所有解释变量对被解释变量的共同影响显著。同时,模型拟合优度R2=0.831,意味着政府政策、市场环境、社会文化和数字技术能够解释岭回归方程中青年创业绩效83.1%的变化原因,模型表现良好。以标准化系数为例,青年创业绩效的岭回归模型可以表示为:创业绩效=0.138×政府政策+0.117×市场环境+0.132×社会文化+0.513×数字技术。因此,政府政策、市场环境、社会文化和数字技术均为正向影响青年创业绩效的关键因素,H1a、H1b、H1c、H2得到验证。

表4 数字技术、创业生态与青年创业绩效的岭回归结果Tab.4 Ridge regression results of the impact of digital technology and entrepreneurial ecosystem on youth entrepreneurship performance

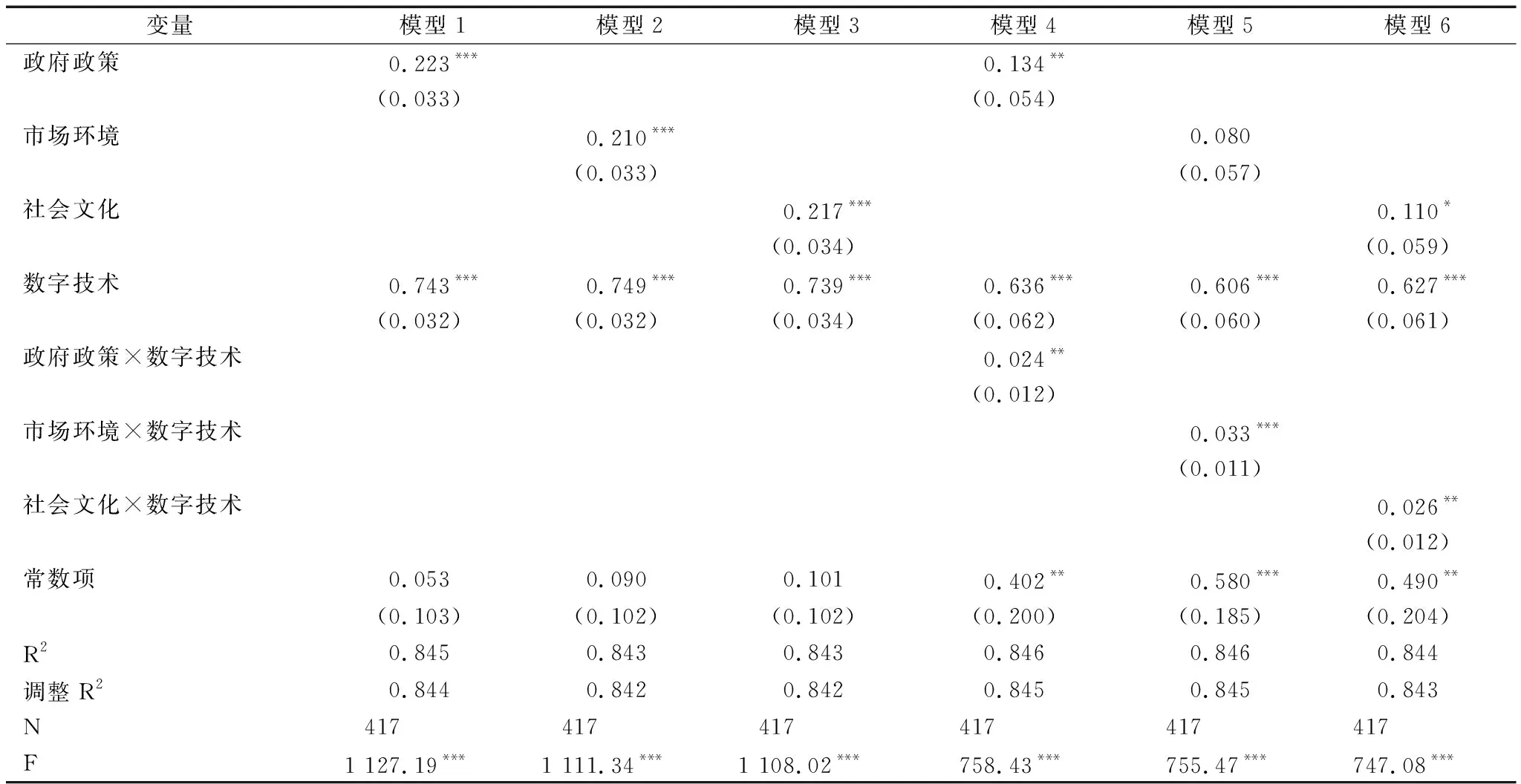

3.3 交互效应检验

数字技术和创业生态各要素对青年创业绩效的影响效果可能不是孤立存在的,本文使用层级回归方法进一步验证数字技术、创业生态与青年创业绩效之间是否存在交互效应。首先,构建以青年创业绩效为被解释变量,以创业生态各要素与数字技术为解释变量的回归方程,称为层级1。其次,构建层级2的回归,即在层级1的基础上纳入创业生态各要素与数字技术的乘积项,通过乘积项的系数与显著性判断交互效应的影响方向和推断的可靠性(方杰等,2022)。为避免多重共线性影响,在构建乘积项之前,对其进行中心化处理,回归结果如表5所示。结果显示,数字技术与政府政策对青年创业绩效的交互促进作用在0.05的水平上显著(模型4),H2a得到验证;数字技术与市场环境对青年创业绩效的交互促进作用在0.01的水平上显著(模型5),H2b得到验证;数字技术与社会文化对青年创业绩效的交互促进作用在0.05的水平上显著(模型6),H2c得到验证。总体而言,创业生态各要素、数字技术以及两者的乘积项均显著正向影响青年创业绩效,表明数字技术能够通过创业生态嵌入机制发挥互补效应。

表5 基于层级回归的交互效应检验结果Tab.5 Interaction effect test results based on hierarchical regression

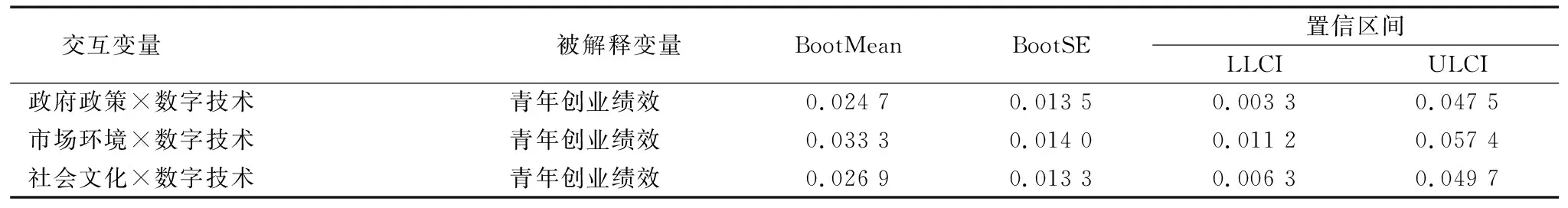

采用Bootstrap方法对数字技术的交互效应进行稳健性检验,重复抽样次数为5 000次,置信区间为90%。由表6可知,基于Bootstrap方法的交互效应分析结果与层级回归基本一致,H2a、H2b、H2c得到进一步验证,即创业生态要素与数字技术能够强化彼此对青年创业绩效的促进作用。

表6 交互效应的稳健性检验结果Tab.6 Robustness test results of the interaction effect

4 模糊集定性比较分析

4.1 变量校准

交互效应检验能够识别数字技术与某一创业生态要素共同影响青年创业绩效的驱动机制,却无法分析所有关键因素之间的复杂因果关系。为深入了解数字技术嵌入下创业生态对青年创业绩效的联动效应,本文在回归分析基础上进行模糊集定性比较分析。首先,将回归分析中417个样本作为QCA视角下的案例,借由组态思维将案例看作多种前因变量的组合,以更精确地刻画各个变量的状态。虽然QCA多用于小样本下的多案例比较,但在归纳和探索数百或数千的中大样本案例所展现的组态特征中亦有良好表现(毛琪,徐爱军,2018)。其次,选取回归分析中的主要解释变量作为前因,将被解释变量作为结果,则共有政府政策、市场环境、社会文化和数字技术4个前因条件以及创业绩效1个结果变量。校准案例在变量集合中的隶属度是进行模糊集定性比较分析的前提,本文基于理论知识和Ragin[27]、易明等[28]的研究,采用直接校准法,将样本数据描述性统计的95%分位数、中位数和5%分位数分别设定为完全隶属、交叉点和完全不隶属阈值。其中,政府政策、市场环境、社会文化、数字技术的校准锚点为6、5、1,创业绩效的校准锚点为6、5、1.2。

4.2 前因条件必要性分析

遵循QCA研究标准,本文在条件组态充分性分析之前,先对所有单个前因条件及其非集是否构成高/非高创业绩效的必要条件进行验证。必要条件是指当结果发生时某个必然存在的条件,其判定标准为一致性水平大于0.90[29]。由表7可知,对于高创业绩效这一结果而言,政府政策、市场环境、社会文化和数字技术的一致性水平均大于0.90,是必要条件。在一致性条件得到满足后,覆盖度指标用于衡量前因条件对结果变量的解释力,数值越大表示解释力越强(谷志军,2021)。根据覆盖度检验,4个前因条件中数字技术的覆盖度最高,说明该条件变量对青年创业绩效的解释力最强。可能的解释是,青年创业者的新创企业往往更容易受到创业生态和数字技术影响,因为其在成长过程中需要不断进行尝试与改进,以实现对既有资源的利用拓展与价值发掘,同时由于缺乏传统公司的强大资源禀赋,会更多地利用数字技术提升运营效率、降低成本、扩大市场(蔡莉,尹苗苗,2009;祝振铎,李新春,2016)。

表7 单个前因条件的必要性检验结果Tab.7 Necessity test results for single antecedent condition

4.3 组态充分性分析

与关注单个条件的必要条件分析不同,组态分析尝试分析不同条件构建的多重组态在引致结果发生中的充分性(张明等,2019)。在分析条件组态的充分性时,应当合理设置案例频数、原始一致性和PRI(Proportional Reduction in Inconsistency)一致性阈值。频数阈值需要根据样本规模确定,本文根据实际情况将频数阈值设定为2,保留至少80%的案例数量。Schneider&Wagemann(2012)指出组态的原始一致性水平不得低于0.75,本文将原始一致性阈值设定为0.80。PRI一致性用于降低潜在矛盾组态,本文基于Greckhamer等(2018)的研究,将PRI一致性阈值设定为0.70。

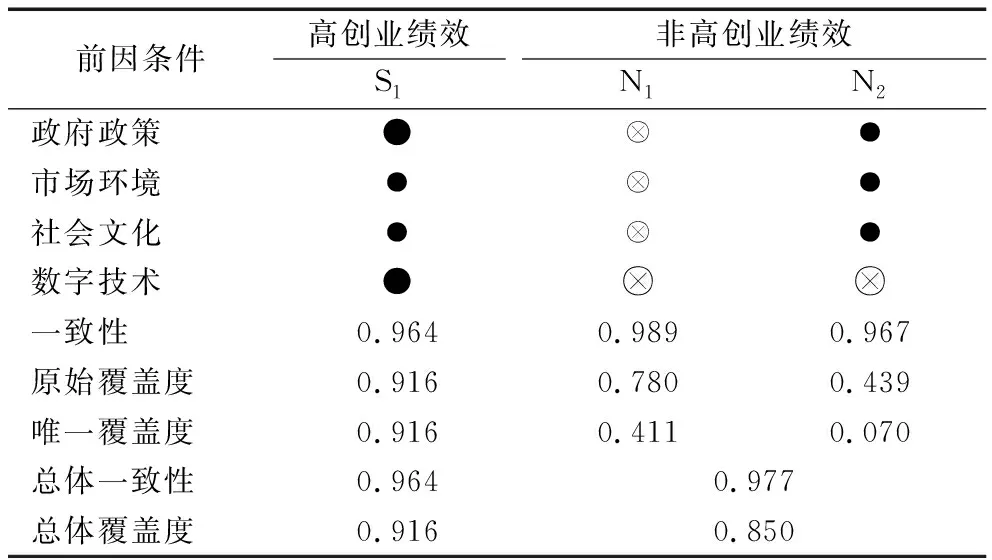

鉴于中间解既能克服简约解与现实相差较大的问题,又能对复杂解进行简化从而利于后续组态分析,参考相关研究,本研究汇报中间解的组态结果,并辅以简单解区分核心条件与边缘条件(Douglas等,2020)。表8汇报了导致高/非高创业绩效的前因条件组态。

表8 高/非高创业绩效组态Tab.8 Configuration of generating high/non-high entrepreneurial performance

由表8可知,产生高创业绩效的条件组态有1个,其总体一致性和总体覆盖度分别为0.964和0.916,远高于最低门槛值0.75,说明S1是解释高创业绩效的条件组态,印证了H3。产生非高创业绩效的组态路径有两条,分别命名为N1、N2,是解释非高创业绩效的条件组态。

S1表明,政府政策、市场环境、社会文化以及数字技术是驱动高创业绩效的重要条件,其中政府政策和数字技术共同发挥核心作用,市场环境与社会文化发挥辅助作用。该组态呈现出数字协同型创业生态,其对青年创业绩效的影响是系统内多因素综合作用的结果。其中,数字技术与创业生态要素的具体协同机制包括数字创业网络嵌入机制、数字创业要素集聚机制、数字创业机会共生机制、数字价值共创机制和系统自组织机制,并经历协同嵌入、协同集聚、协同共生和协同进化等阶段,助力创业动态发展(朱秀梅,杨姗,2023)。战略协同理论指出,创业生态各要素与数字技术共同为创业企业提供发展所需生态空间、技术支撑和配套资源要素,这些要素存在内在功能联系,以协同组态形式直接影响环境承载力和生态位获取[30],进而引致高创业绩效的结果。只有重视数字协同型创业生态系统内各要素的联动耦合,才能保障青年创业活动顺利开展,进而驱动青年高创业绩效产生。

N1表明,数字技术的缺失发挥核心作用,政府政策、市场环境和社会文化的缺失发挥辅助作用。根据资源基础观,组织通过获取环境中的资源维持生存和持续发展,各类资源是企业提升效率与效益以及战略实施的基础[31]。新企业创建是个体和资源紧密结合的过程,对于缺乏资源的青年创业者而言,若无法有效获取和整合创业生态中的资源要素,则难以驱动高创业绩效产生。N2表明,在缺失数字技术这一核心条件的情况下,即使政府政策、市场环境和社会文化发挥辅助作用,仍会引致非高创业绩效。N1的覆盖度远高于N2(原始覆盖度N1=0.780,N2=0.439;唯一覆盖度N1=0.411,N2=0.070),说明组态N2能够解释的样本案例有限。考虑到数字技术对企业发展的影响效应具有异质性,组态N2可能更多的是解释数字产业化领域相关创业案例,该类型企业的成长往往高度依赖以数据和技术创新为基础的复杂网络空间,数字技术的缺位会削弱企业的吸引力和适应性,并成为引致青年创业者非高创业绩效的重要原因(王宁,2021)。

4.4 稳健性检验

本文采用改变校准与调整阈值的方式对组态分析结果进行稳健性检验(Schneider &Wagemann,2010)。首先,将完全隶属、完全不隶属锚点调整为上四分位数、下四分位数,交叉点保持不变。其次,将案例频数阈值由2调整为5,将原始一致性阈值由0.80调整为0.85,将PRI一致性阈值由0.70调整为0.75。组态分析结果显示,新组态与现有组态基本一致或呈现清晰子集关系,可以认为fsQCA的研究结论未发生实质改变,依然稳健。

5 结论与讨论

5.1 研究结论

本文从多层次、多维度系统逻辑的创业生态视角出发,在数字经济时代背景下构建青年创业者通过数字技术采用、创业生态赋能提升创业绩效的理论模型。同时,采用回归分析与fsQCA相结合的混合方法,利用青年创业群体调查数据,超越个案的特殊性,揭示数字技术嵌入情境下创业生态驱动青年创业绩效的作用机制及条件组态。主要研究结论如下:首先,岭回归结果表明,政府政策、市场环境、社会文化和数字技术均对青年创业绩效产生显著正向影响。同时,结合组态分析结果,数字技术、创业生态各要素与青年创业绩效之间存在线性关系与子集关系,说明青年创业行为在缺乏经验、资金的情况下具有明显的资源依赖效应。其次,交互效应检验表明,数字技术与创业生态各要素在驱动青年创业绩效的过程中存在交互促进效应,说明在创业生态影响创业绩效的过程中,数字技术能够发挥嵌入和赋能作用,通过互补方式帮助青年创业者将创业资源禀赋转化为创业可行能力。最后,组态分析结果表明,存在1个驱动高创业绩效的数字协同型创业生态组态,进一步验证了青年创业绩效形成路径中多重因素相互依赖的协同效应。对比两条非高创业绩效组态发现,数字技术与政府、市场、社会多元主体耦合关系的构建共同影响青年创业活动的开展,随着数字技术嵌入创业生态的程度提高,青年高创业绩效在多重因素并发下得以实现。

5.2 理论贡献

第一,将数字技术引入创业生态分析框架并验证其与创业生态各要素对创业绩效的交互促进效应和协同驱动机制,不仅弥补了数字经济时代创业生态系统研究的不足,而且在企业数字化转型背景下具有极强的适切性,拓展并完善了传统创业生态研究视角和理论范畴。第二,聚焦青年创业者,更细粒度理解青年创业行为,发现缺乏经验或资金等“新生弱性”导致青年创业者更加需要外部良好的创业生态作为必要条件,而青年创业者的优势在于更具创新思维,能够充分利用数字技术等新要素并协调各类政策、市场和文化资源,进而引致高创业绩效的实现,进一步丰富了创业参与主体和创业绩效相关研究。第三,采用回归分析与fsQCA相结合的方法发现数字技术、创业生态各要素对青年创业绩效的影响,揭示了数字技术嵌入下创业生态驱动青年创业绩效的交互机制,同时基于组态视角发现青年高创业绩效是多要素协同作用的结果,为创新创业研究提供了更具系统性思维的理论参考。而且,引入结合案例导向与变量导向的QCA技术,对青年创业绩效前因条件的联动效应进行剖析,更加贴合创业行为是多种因素共同作用过程的情境,对该领域相关研究中方法工具的使用作了补充和丰富。

5.3 实践启示

(1)关注青年创业活动的独特性,针对关键创业生态要素进行精准施策和优化,打造良好的青年创业营商环境。青年创业肩负社会价值和经济价值的双重使命,需要政府、市场以及社会投入多元资源为青年创业活动提供支持。首先,政府应发挥政策主导作用,在知识产权保护、监测评估、法律资助等领域加强青年创新创业工作帮扶,为青年创业行为提供制度保障。其次,提高市场环境对青年创业项目的吸纳和承载能力,推动“双创”载体与投融资机构、科技中介服务机构等第三方合作,组建众创空间、创新工厂等企业服务联盟和创业服务载体,提升青年创业的生存和发展能力。最后,打造企业初创期“种子培育”孵化园,集成创业网络和创业榜样等要素,发挥企业家精神在营造青年创业文化与环境中的辐射和示范作用,培育进取导向、勇于创业、宽容失败的创业氛围,强化青年的创业意识、创业情感和创业驱动力。

(2)发挥数字技术在培育青年创业能力、提高青年创新创业产出中的关键作用,鼓励多元主体共享、扩散数据资源和数字技术,打造多主体互动的数字创业生态系统。本文研究发现数字技术与创业生态要素良性耦合可以实现高创业绩效,说明二者间存在互补关系而非替代关系,因而应重视发挥创业生态中数字技术嵌入的共栖互利作用。首先,各地政府需高度重视数字基础设施建设,在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展创新创业试点示范,激发青年数字创新创业活力。其次,由市场主体搭建数字创业服务平台,提高数字技术的系统辐射能力,引导青年创业者作为互补者加入已有数字平台并实施平台镶嵌战略从而获得成长。最后,加强全社会的数字素养培训,通过数字技术开源社区等社会联合体培养青年利用数字化工具进行沟通协作、内容创建以及解决问题的能力,进而发挥数字化综合能力对青年创业胜任力和创业绩效的正向作用。

5.4 研究局限与展望

当然,本研究也存在局限,值得未来进一步研究。首先,创业具有高度复杂性,青年创业绩效的影响因素是多元的,本文从数字技术嵌入创业生态的视角分析其对青年创业绩效的影响,难以避免遗漏其它影响因素,如创业者个体特质等。根据社会认知理论,创业者行为是个体和环境共同作用的结果(张秀娥,李梦莹,2019)。未来可扩展研究视角,从反映创业者认知潜质和积极评价的心理资本或应对创业资源约束情景的资源拼凑能力等多元视角出发,探讨影响青年创业绩效的其它因素及其逻辑关系。其次,本文仅使用417位青年创业者的截面数据探讨数字技术嵌入下创业生态对青年创业绩效的影响,在剖析青年创业绩效提高机制中多重前因变量的动态演进路径方面存在局限。未来可扩大样本范围并开展追踪调查,构建青年创业者面板数据,获取更多青年创业者个体动态行为信息,并通过控制时间等固定效应实现更准确的净效应估计。此外,可在组态分析中尝试采用动态QCA方法剖析青年创业绩效中多要素、多轨迹的共演化特征。