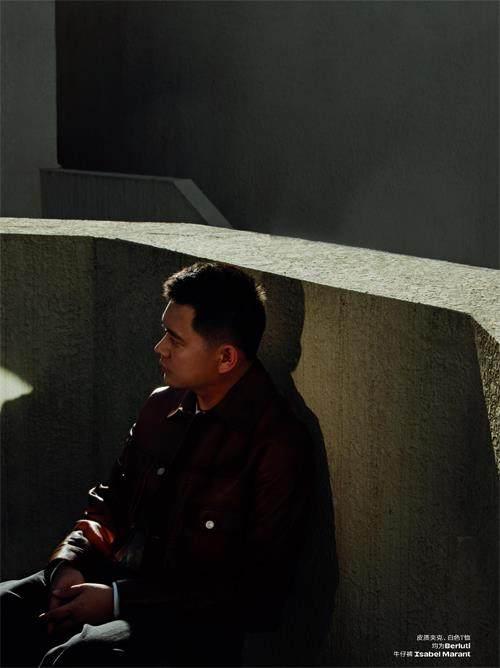

魏书钧:在“永安镇”里重写《永安镇》,在真实里重构真实

宇欣

始于极限

2020年,魏书钧准备拍摄自己的第二部电影长片《永安镇故事集》。剧组来到湖南资兴,这里将成为剧本里的“永安镇”。

勘景、筹备,与编剧康春雷改剧本,两周后,魏书钧确认了一件事:他对即将开拍的剧本失去了兴趣。就像是成型的零件摆在桌面上,他要去完成组装,但是,“你再去做,就好像只是为了完成,完成一个工作”。那一刻,他感到沮丧。

《永安镇故事集》的原剧本是编剧康春雷断断续续花了六年写就,由四个带有寓言性的、“心理写实主义”的故事组成,讲述了虚构的“永安镇”里那些被困在原地的人。

2019年冬天,魏书钧和康春雷见面,两人聊文学、音乐,彼此认可。出了酒吧,北京下雪,大家都说,这是个好兆头。

但一年后的拍摄现场,事情便不再像浪漫的酒后雪天。魏书钧注重真实感,现场的环境、演员的状态和心情,都会反映到最终的拍摄上。他要把抽象的表达落到实处,这一过程中,导演和编剧的两种创作风格变得难以调和。

并不是某场戏不对,编剧康春雷记得,所有的文本写作是顺利的——魏书钧提出修改方案,他来执行,将写实的风格投进寓言性的故事里。但这个故事却越看,就越不对劲。

郁闷、停滞,两个人四只眼睛落到棋盘上,下几盘棋,回过头来再聊聊剧本,还是困难重重。剧本就像“打满了补丁的裤子”,这一比喻也出现在《永安镇故事集》的最终成片里,指向“导演”和“编剧”春雷越改越不得劲儿的“永安镇”故事。魏书钧决定放弃,哪怕剧组各部门已经就位,“我对这个剧本没有那么大热情了,我想不拍了”。

之后极限的创作转折,已经变成经典桥段在影迷中广泛流传:24小时后,就在这座小镇,思考过后的魏书钧决定和编剧康春雷重写剧本,十几天内三个新故事诞生,电影顺利开拍。

第一个故事《独自等待》,基于康春雷对片场食堂里的一个年轻女人的观察,刻画了一个小镇女人因剧组的到来心里泛起的涟漪。睡眼惺忪的魏书钧听到这个故事眼睛一亮,从床上坐起来,接着有了第二个故事《看上去很美》,一个走出小镇又回到小镇的女明星,本想借新片拍摄之机寻找旧时记忆,然而剧本悬而未决,她也一次次落入故人算计的漩涡里。第三个故事叫《冥王星时刻》,暂时从永安镇的凝滞的空气里解脱出来,摩擦碰撞、直至爆发的两位主角是为创作争执不休的“导演”和“编剧”。

“好像是穷途末路了。”三年后,魏书钧回忆起这些匆忙的瞬间,不得不承认这是一种“太极端、太极限”的风险状况,所幸比起常规的、更有迹可循的规范创作,新的、来源于当下的某些东西激活了他:“无论它是什么样子,好不好、精细或者粗糙,但我知道它有它的生命力,我也能感觉到。对我来说,这个是最重要的。”

忠于现场

2023年9月8日,《永安镇故事集》正式上映。部分观众好奇的焦点是:电影中的“导演”和“编剧春雷”的冲突,多大程度上反映了剧组里真实的创作矛盾。

《永安镇故事集》脱胎自当下的现实,又清晰地勾勒出“导演”这一角色身处的权力结构。在编剧和其他工作人员面前,他拥有不容置喙的话语权,却又不得不小心应对制片人的脸色,接待大腕演员也得处处照顾周到。

影片的设定与现实有诸多互文。不过在现场,魏书钧和康春雷并不像影片呈现的那样剑拔弩张。意见不同时,两人更多会陷入沉默,但康春雷确定,角色的骨骼肌理确实源自他们本身,“在我们两个身上抓出一些材料、想法,包括我们平时聊天的内容,作为素材来创造两个角色”。

而康春雷最终成为“编剧”一角的扮演者,却是源自现场的另一重创作。剧本围读时,魏书钧读“导演”,康春雷读“编剧”。“编剧对这个角色的理解非常到位,把他生活或是工作中的那种不满、抱怨……一些很复杂的情绪加到这个角色上。他好像是在读,但其实是在表演。”魏书钧索性让康春雷演这个角色,戏里,编剧也叫“春雷”。

“他完全是现场型的导演。”康春雷笃定这一点,魏书钧会根据实地环境快速反应,对剧本做出调整,“他对现场有一种近乎直觉的把控力,我一直跟他说,你在现场熠熠生辉”。

片场是魏书钧创作与游戏的舞台。《永安镇故事集》拍摄期间,制片人黄旭峰来探班,魏书钧临时决定加一场戏,给他们树立一个共同的敌人,让“导演”和“编剧”僵持的关系产生变化。魏书钧和康春雷来到下棋的房间,一人一句,当场写了一场新戏。

于是,黄旭峰变成了来到永安镇的电影制片人“峰哥”,承载着资本逐利的意图。突然得知一切筹备都要推倒重来,“峰哥”与“导演”在房间里争執,“导演”将两枚象棋拍在桌沿,代指两人此刻身处悬崖的险境,然后情绪饱满地鼓动对方:为了华语电影,咱们勇敢一次。“峰哥”不为所动,用一枚棋子将另一枚撞下桌:你推我,那不叫勇敢,叫谋杀!

2021年,这部影片在平遥国际影展首映,现场观众看到此处时,皆放声大笑。几天后,魏书钧获颁“费穆荣誉·最佳导演”。

流动的真实

无论是开机前决定放弃的极限选择,还是在片场随时进行的即兴创作,都指向了魏書钧拍电影时讲求的第一要义,写实。

“在我的创作理念里,一个作品再精美,如果毫不真实,冲击力就有限,我也无法融入到这样的作品里。”和很多电影导演一样,真实是魏书钧灵感的源泉,也是他执迷解构的创作母题。但艺术呈现的是有限的、被选择后的真实,电影导演又必须具有自反性,“时刻反思你的一厢情愿,它是真实的吗,是虚伪的吗?”

从现有的作品序列中,我们能直观感受到魏书钧之于这一问题的思考。《野马分鬃》的拍摄手法十分写实,故事也与他的个人经历相契合——男主角“左坤”在校园和社会交错的裂隙中摇摆,直面的正是处于相同人生阶段的他曾面对过的现实问题。

《永安镇故事集》虽然同样取材自现实,但创作手法更加灵巧。片中,“导演”的扮演者刘洋问魏书钧,是否要从他身上学习如何去扮演一个导演?“我觉得是要抓取在权力结构里导演们的共性。”魏书钧记得,曾有演员向他表达对导演这一身份的艳羡:有主动权,能自己发展剧本,选择演员、场景和表达方式,而不是等待被选择。

“换另外一个角度看,导演也面临着很多不同的关系,比如投资方的意见、制片人的意见、观众的意见,自己曾经的作品跟今天这部作品的关系。他不是一个绝对的决策者,也处于一种复杂关系的博弈当中。”这些关键点被拆解成坐标,借由演员自己的表达,最终组合成“永安镇”里那位生动的青年“导演”。

魏书钧最新入围戛纳的电影长片《河边的错误》,是由经典文学作品改编而来。原著作者余华以上世纪90年代为背景,模糊地书写了小镇河边发生的几起案件,小说里的角色有警察马哲、养鹅的老太太、疯子,还有做普通工作的青年人。

无论何种主题,对魏书钧来说,写实的创作观不容改变,但是,“那是我出生的年代,我没有经历过它”。他最终的破题方式是选择放下“可见的实”,不再沉迷于追求道具、场景与背景时代的贴合。“有时候,你可能摆了两百样特别准确的、那个年代的道具,但是电影的拍摄方法或者是表演,没有让观众获得那个年代的气氛,我觉得这样也是失效的。”他转而追求抽象的、感受层面的真实,比如旧时代的群体风貌、机关单位和市井间的人们生活的样态,以及人与人之间产生信任的基础。

“人其实一直在生长、变化。当时很关心的事情,到后来可能有了答案;有的可能没有答案,但也不重要了,因为你已经开始关心新问题。”魏书钧同样能在作品中看到自己的转变,但他知道,关于电影创作,有些东西是无需变化的,那也是他始终觉得最重要的:“在当下把自己最关心、最有感受、最忠于自己的一个部分拿出来。”

尾声

如果谈及近几年来华语新生代导演中的佼佼者,魏书钧必然榜上有名。迄今为止,他的“一短三长”四部电影作品先后在戛纳展映,入围不同评选单元,还在大众视野内斩获了几个重要奖项。

不断叠加的荣誉光环下,魏书钧的创作状态还是一如既往。我们见面是在8月下旬,旧作《永安镇故事集》已经定档,而他结束了上一个电影项目,去了趟戛纳电影节,又很快投入到新剧本的打磨中。过程不太顺利,确立、否认、推翻重来的过程循环往复。

“崩溃以各种形态在我最近的生活中展现。”三十多度的高温下,经历了五小时的室外拍摄,他的面容疲倦,但语气平静。关于电影创作,他更偏向以概括、总结式的话语来谈论,并不夹杂太多感性色彩;他拒绝表达的范式,也懒于去粉饰、雕琢创作这件事情——临近采访尾声,我们聊到曾多次在他的电影中出现的“车”,想进一步探寻其背后的内涵。

“卡车司机是一个长镜头,是一个公路片。你可以选择你想看的东西,它时而近时而远,你总在旅途当中,总得迎接变量;你可以选择什么时候休息,什么时候动起来。”魏书钧提起回忆中,电影巨匠、伊朗导演阿巴斯·基亚罗斯塔米对这一意向的阐释。

这也是他想要表达的创作意图吗?“不,我是觉得开车这事儿挺放松的,从一个地方开到另外一个地方。”魏书钧微笑,给出了答案。