基于联调联试的城际铁路大坡度下道岔侧向允许速度值优化建议

周雄慧,肖 剑

(广东城际铁路运营有限公司,广东 广州 510000)

0 引言

城际铁路作为现代轨道交通系统“四网融合”的重要组成部分,扮演着连接城市、促进经济发展和改善交通运输效率的关键角色。然而,城际铁路存在着大坡度区段,在大坡度条件下,道岔的侧向允许速度是决定列车在道岔区段运行速度的关键因素之一。因此,研究城际铁路大坡度下道岔侧向允许速度合理取值,对于优化铁路线路设计、提高列车运行效率以及确保行车安全具有重要意义。

1 城际铁路道岔选型的一般原则

为尽可能提高侧向列车运行速度,高速铁路正线与联络线连接使用的道岔类型一般以42 号为主,侧向限速160 km/h。实际工程项目中,城际铁路一般考虑采用18号道岔,侧向限速80 km/h,以优化平面布置。

2 侧向过岔速度理论

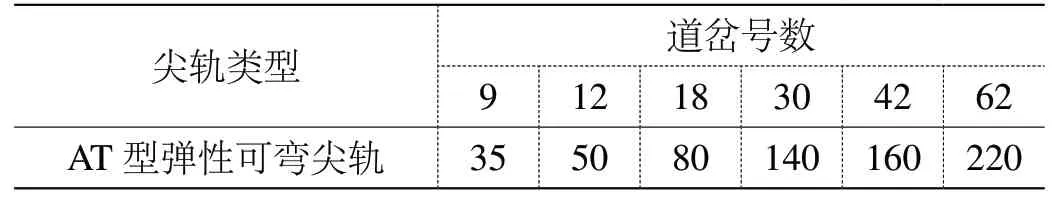

单开道岔的侧向通过速度包括转辙器、导曲线、辙叉及岔后连接线路这四部分,每一部分都影响道岔侧向的通过速度。目前,常用基本参数法进行道岔平面线形设计,以确定侧向过岔速度[1]。道岔平面线形设计可以采用以下三个基本参数表达列车质点或刚度运行在道岔侧线上所产生的横向力的不利影响:动能损失、未被平衡的离心加速度、未被平衡的离心加速度增量[2]。综合上述三个参数,现有各类道岔的侧向允许速度如表1所示。

表1 道岔侧向允许通过速度 /(km/h)

3 困难条件下道岔侧向允许速度的主要影响因素分析

3.1 道岔铺设线型偏差影响

道岔铺设线型偏差是指道岔轨道中线及左右轨实际位置与设计值在平面(横向)和高程(垂向)的偏差。线型偏差包括水平偏差、垂直偏差,影响两端线路的平顺过渡,若道岔铺设线型偏差较大,将导致列车在道岔区段的侧向运行受到不规则的轨道力作用,影响列车的稳定性和侧向允许速度[3]。

3.2 道岔几何不平顺影响

道岔几何形位的控制是道岔在铺设和养护维修阶段确保道岔高平顺性的关键,轨道几何不平顺是车辆-轨道耦合作用下振动的重要激扰源,影响列车运行安全性、平顺性和舒适性[4]。

3.3 道岔钢轨焊接接头不平顺性影响

城际铁路无缝道岔内部及两端的钢轨一般采用铝热焊联结,焊接接头的质量和平顺性对列车的侧向运行有重要影响,通过焊接接头廓形打磨得到与车轮形面相匹配的轨头廓形,使轮轨接触点在轨顶中部位置,以降低轮轨接触应力值,减少动车组车体横向振动响应的影响[5]。

3.4 尖轨降低值不良影响

列车顺向通过道岔时,轮对依次经过直尖轨受力、直尖轨与曲基本轨共同受力、曲基本轨受力的过程[6]。在从直尖轨受力过渡到直尖轨与曲基本轨共同受力时,如果尖轨降低值不良,在降低值偏大的情况下,在轮轨接触受力过渡阶段轮对外径会过早引起曲基本轨受力,形成运行过程中的轮径差,即曲基本轨一侧轮对外径受力,轮轨接触点轮缘半径小,直基本轨一侧轮对正常受力,轮轨接触点轮缘半径大,从而导致列车向小轮径一侧偏移,产生水平加速度[7]。

综上所述,道岔铺设线型、道岔几何平顺性、道岔钢轨焊接接头平顺性、尖轨降低值等因素都可能影响道岔侧向允许速度,需要综合分析这些因素。

4 大坡度下道岔侧向允许速度影响案例分析

以某城际铁路站场18 号道岔为例,道岔图号为客专线(07)001,车站为高架站,车站设到发线4 条(含正线2 条),两端咽喉各设渡线1 组,线间距4.6 m。受线路条件限制,站后线路坡度为29‰,坡长1 150 m,竖曲线半径15 000 m,切线T=217.5 m,经计算该竖曲线起点离2 号道岔尖轨尖距离24.5 m。2#~4#道岔侧向检测示意图如图1。

图1 2#~4#道岔侧向检测示意图

4.1 联调联试测试情况

联调联试完成了道岔侧向测试,速度级以70 km/h、80 km/h、90 km/h 各运行3 个往返,测试内容和该文相关的项目主要包括道岔几何状态、道岔动力性能、轨道结构动力性能等测试。

4.1.1 2#~4#道岔侧向几何状态检测

综合检测列车2#~4#道岔侧向提速试验检测结果,70 km/h 与80 km/h 速度级检测无Ⅲ、Ⅳ级偏差,90 km/h速度级检测存在横向加速度Ⅲ级偏差2 处,峰值为-0.15 g和0.16 g。

4.1.2 2#岔位18 号道岔侧向动车组动力学响应

根据2#岔位18 号道岔侧向通过检测数据(见表2),脱轨系数最大值、轮重减载率最大值、轮轴横向力最大值均符合评判标准的要求。

表2 2#岔位18 号道岔侧向通过检测数据

4.1.3 2#岔位18 号道岔动力性能

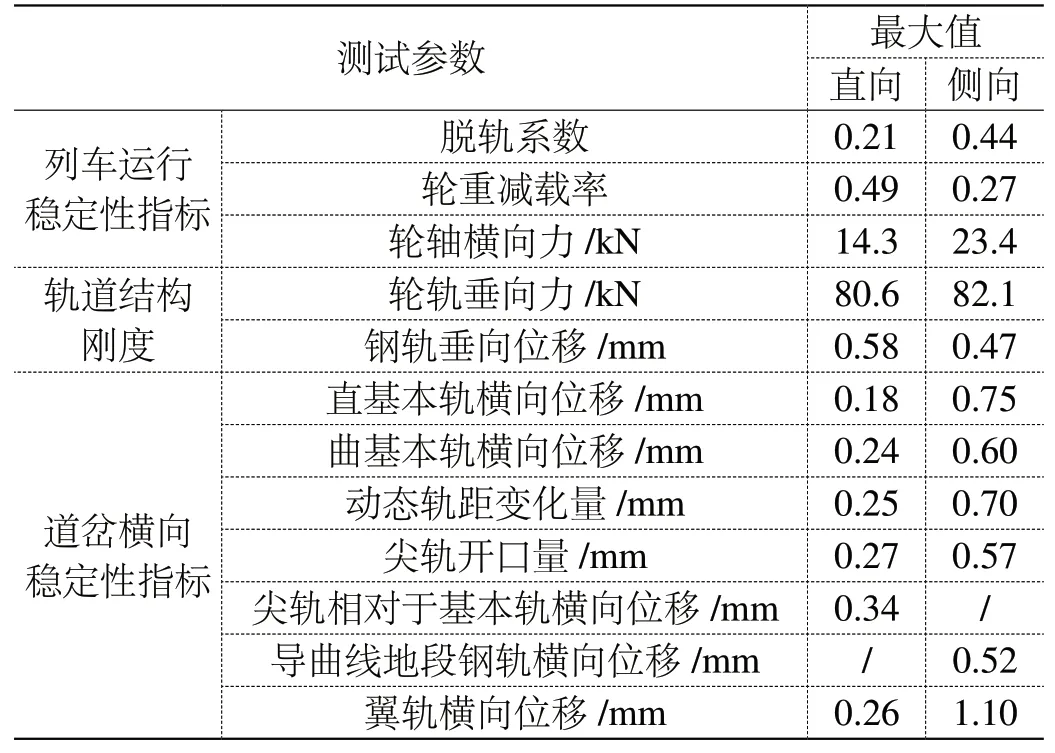

(1)列车运行参数(地面测试)。动车组直向通过道岔测试,实测列车运行稳定性指标、轨道结构刚度、道岔横向稳定性,测试结果各参数均在其相应限值内。指标等参数统计如表3 所示。

表3 列车运行参数统计表

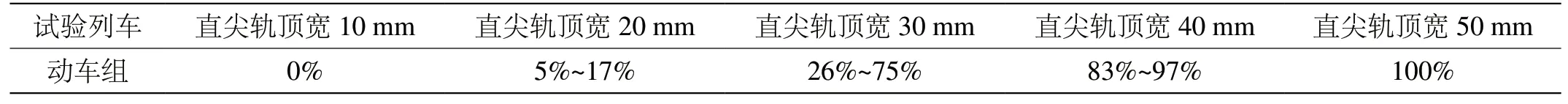

(2)轮轨力过渡。轮轨力过渡测点选择在2#岔位18 号道岔直尖轨顶面宽度10 mm、20 mm、30 mm、40 mm、50 mm 位置对应曲基本轨上布置轮轨垂向力测点,计算轮轨垂向力在直尖轨和曲基本轨上的过渡范围和过渡比例,各参数均在其相应限值内。实测结果如表4所示。

表4 轮轨力过渡范围及分配系数

4.1.4 测试结论

2#~4#道岔侧向测试结果表明:

(1)岔区轨道结构动力性能、道岔动力性能、列车运行稳定性指标均满足要求。

(2)70 km/h 与80 km/h 速度级检测无Ⅲ、Ⅳ级偏差,90 km/h 速度级检测存在横向加速度Ⅲ级偏差。

4.2 现场复核情况

4.2.1 道岔侧向线型复核

对2#、4#道岔侧向及渡线采用安博格小车进行了线型测量,道岔铺设线型良好,满足验收标准。根据分析结果,对道岔及渡线范围内的长波轨向不平顺和高低不平顺进行了优化调整。90 km/h 速度级检测横向加速度Ⅲ级偏差较整治前没有改善,因此道岔侧向线型不是引起道岔侧向横向加速度超限的原因。

4.2.2 道岔几何尺寸优化调整

对道岔的轨道几何尺寸及结构进行全面检查,道岔静态几何尺寸在允许偏差管理值范围内,为使道岔及渡线轨道几何尺寸更加平顺,对局部轨距变化率等参数等进行了优化调整。90 km/h 速度级检测横向加速度Ⅲ级偏差较整治前没有改善,因此道岔几何尺寸不是引起道岔侧向横向加速度超限的原因。

4.2.3 道岔钢轨接头轮廓打磨

通过测量道岔钢轨铝热焊接头平直度,平直度满足验收标准要求。进一步观察接头顶部光带,光带偏向轨道内侧,与接头两侧光带不在同一条直线上,且光带的宽度较窄,对2#、4#道岔以及渡线接头进行轮廓打磨,通过对钢轨光带及廓形跟踪可知打磨后轮轨接触关系明显改善。90 km/h 速度级检测横向加速度Ⅲ级偏差较整治前没有改善,道岔钢轨接头平顺性不是引起道岔侧向横向加速度超限的原因。

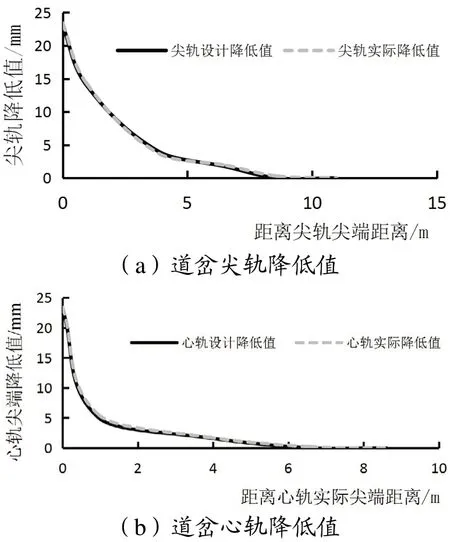

4.2.4 尖轨和心轨降低值测量

对道岔尖轨、心轨降低值进行了测量,尖轨、心轨的设计降低值和实际降低值如图2 所示。可见,尖轨和心轨实际降低值基本无偏差,轮轨垂直力能及时从基本轨转移到尖轨上,可以排除尖轨、心轨降低值不良引起道岔侧向横向加速度超限。

图2 道岔尖轨、心轨设计降低值和实际降低值对比分析图

5 结论

该文通过联调联试实践检验,若道岔前设置大坡度线路,那么对下坡方向的道岔侧向平稳性将造成一定影响,直接表现为随着通过速度的增加横向加速度增加明显,尤其是在设计速度+10 km/h 提速试验过程中,横向加速度大概率出现Ⅲ级偏差,难以通过联调联试测试。鉴于城际铁路行车间隔较长、公交化运营要求比城市轨道交通低,道岔侧向允许速度适当降低,对其线路直向和侧向的通过能力影响不大。因此,有关建议如下:

(1)建议在设计阶段,尽量避免道岔侧向前设置大坡度的困难条件,若受现场条件限制必须设置时,宜在设计说明文件中加以说明,并增加道岔侧向设计速度-10 km/h 的速度值通过能力验算。

(2)建议在线路允许速度确认阶段,建设单位、设计单位、运营单位应重点研究确定大坡度下道岔侧向允许速度值,避免联调联试提速试验阶段出现横向加速度Ⅲ级偏差,导致重新修改允许速度和信号列控数据。该文提到的案例最终将2#~4# 道岔侧向允许速度修改为70 km/h。