新诗创作与翻译:重返宇文所安的“世界诗歌”之争?

邱健

1990年,哈佛大学宇文所安(Stephen Owen)教授在《新共和》杂志发表了一篇名为《环球影响的焦虑:什么是世界诗歌?》的书评,提出了“世界诗歌”的概念,并以杜博妮(Bonnie S. McDougall)翻译的北岛诗集《八月的梦游者》为批评对象展开讨论。这篇书评在海外汉学界引发了“世界诗歌”之争,主要参与者有奚密(Michelle Yeh,1991)、周蕾(Rey Chow,1993)、安德鲁·琼斯(Andrew F. Jones,1994)、利大英(Gregory B · Lee,1996)、黄运特(Yunte Huang,2002)等学者。这场论争持续发酵,远远超出了宇文所安起初关于“世界诗歌”的构想和对北岛诗歌的批评。2003年,宇文所安又撰文《进与退:“世界”诗歌的问题和可能性》,对其招致的批评进行回应,并讲到当时“交稿的时候书评没有题目;编辑明智地给文章加上了‘世界诗歌这个致命的标题。这篇书评在中国当代诗人和当代诗歌研究者中激起了相当的反应,其中不少是愤怒的反应。书评中的论点很简单,它讨论那些使用英语和其他我们视为‘国际化的语言(比如法语)之外的语言创作的诗歌,北岛的诗只是讨论里面的个例”a。

近年来,关于“世界诗歌”的讨论还在继续蔓延并呈现出了两种不同趋势。一是把“世界诗歌”整合到更大的“世界文学”论题中来探讨。2015年,在北京师范大学举办的“思想与方法:何谓世界文学?地方性与普世性之间的张力”高端学术论坛上,来自国内外的二十多位知名学者就不约而同地谈到了“世界诗歌”之争,并将其视为“世界文学”建构中的重要事件。b二是把“世界诗歌”沉降和嵌入到中国当代汉语新诗发展的语境中来思考。国内一批诗人、学者以“新诗身份”“历史意识”“新诗翻译”“母语写作”等视角继续回应“世界诗歌”,反思当下汉语新诗写作及其未来的可能性。

回溯这场论争,“世界诗歌”事件展现出了两幅彼此关联又有所不同的面相,即作为议题的“世界诗歌”之争,与作为话题的“世界诗歌”之争。不难发现,一些文章确实带有某种情绪,批评家们在为北岛极力辩护时没有把“世界诗歌”作为议题来仔细审视,转而是把“世界诗歌”当成某个新起话题的噱头或靶子展开回击。即便有的文章正面谈到了“世界诗歌”的概念,也只是截取了原书评中的某句话或段落来讨论。从宇文所安的回应中也可看出,他主要是针对“世界诗歌”议题的再阐释,而非陷入各种越说越远、漫无边际的“世界诗歌”诸话题中进行讨论。

本文不是要写一篇“世界诗歌”论争的介绍性文章,也不是要梳理各种复杂的“世界诗歌”诸话题的相关討论,这两方面的工作已经有学者完成了。我们所关心的问题有三个。一是回到论争的原点来探讨宇文所安所提出的作为议题的“世界诗歌”是怎样的一种建构。这个问题至今没有得到很好的回答,批评家们往往是从“世界诗歌”的某个断面、切片谈起,没有对“世界诗歌”概念进行过整体性、结构性地分析。二是重新审视几位主要批评家对“世界诗歌”议题的而非话题的批评。这也是一项有价值的工作。在以往的讨论中,人们更多是去关注批评家们提出的新话题,而忽略了与“世界诗歌”议题有直接联系的言说。三是回到宇文所安的语境,对“世界诗歌”冲击下的“汉语新诗”的语言问题进行思考。此外,本文对“世界诗歌”的思考,始终是在一种诗歌现象和文学现象的语境中展开的,而不是将其作为某种稳定的、本质的诗歌实体来谈论的。

一、宇文所安“世界诗歌”的概念建构

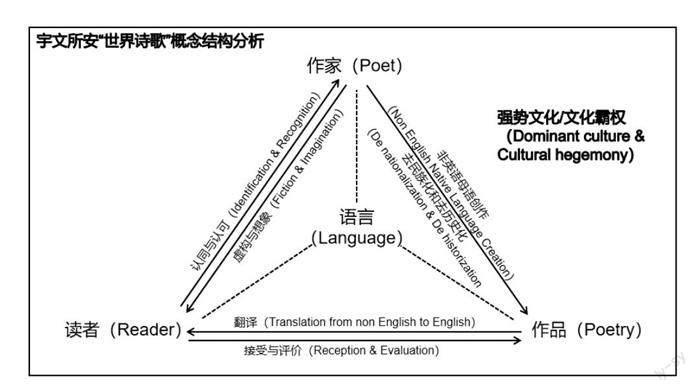

人们对“世界诗歌”的理解所产生的差异或误会,与《环球影响的焦虑:什么是世界诗歌?》的文体是一篇诗歌评论或学术散文的问题有关。宇文所安没有直接给出什么是“世界诗歌”的明确定义,而是以夹叙夹议的方式在批评中不断提及和阐述“世界诗歌”,并以此概念来对北岛的诗歌进行评论。在宽泛的意义上,批评家们对这篇书评的任何一个部分的引述都可以说是触及了“世界诗歌”的议题,但这并不代表讨论者已经从整体上把握了概念的建构。宇文所安对两个方面谈论得较多,一是把“世界诗歌”置于“文化霸权”的背景中来讨论,二是把“世界诗歌”放到读者、作品、作家的关系中来阐述。为了理解的方便,笔者对这篇书评以及相关文章进行了细读,绘制出了“世界诗歌”的概念结构图。如下:

(一)“文化霸权”中的“世界诗歌”图景

宇文所安是在一种世界性的强势文化(Dominant culture)或文化霸权(Cultural hegemony)的背景中来建构“世界诗歌”的。“强势文化”或“文化霸权”几乎是可以替换和兼用的术语,指的都是某种具有主导性、支配性的文化力量。20世纪70年代,葛兰西的《狱中札记》被翻译为英文后,书中的“霸权”(hegemony)概念对文化研究产生了深远的影响。这股力量是可以观察到的经验事实,而不是某个人臆造、假想出来的空概念。宇文所安使用的“文化霸权”一词,在中文语境中很容易被负面地指涉为“咄咄逼人”“凶强霸道”。但情况恰恰与此相反。“‘文化霸权(Cultural hegemony)是一个非但不霸道,相反颇为人道的概念。说它不霸道,是因为它不彻底否定暴力和强制因素,但以从属集团的自愿、赞同为基础,潜移默化出一套世界观,既包含差异,又被普遍接受。说它人道,是因为它对人的能动性保持乐观,并贯穿着批判意识和道德伦理诉求。简单说,它是一个‘领导权/统治权(leadership/domination)的复合体。”c

宇文所安在“文化霸权”的语境中建构“世界诗歌”,或指出“世界诗歌”现象,并不是一种道德的或伦理的偏见。进一步说,宇文所安是看到了“国家性”文学体制与“国际性”文学体制的关系。他写道:“我们的兴趣所在是国家文学体制建构的性质,以及诗歌怎样在国家文学体制之外以各种各样的形式生存的。只要这些文学体制具有现代意义上的‘国家性,它们就必然存在于国际语境中。”d单从字面来看,“世界诗歌”的确有某种高高在上、统领一切的意味,这也是其容易招致批评的地方,但在“国家性”与“国际性”文学体制的互动中,“世界诗歌”只是一种客观存在的文学景观,而非诗歌高下之分的评价标准。因而,只有悬搁“霸权”“世界”此类望文生义的词汇,回到“诗歌”本身之运转,才能在各种文学体制中进行冷静观察。事实上,宇文所安对“文化霸权”也持怀疑和批评态度,甚至是一种无奈,他写道:“所谓‘国际性承认其实意味着某一些文化权力中心的承认,意味着在英语或者别种国际语言里得到承认。对一个年轻的韩国诗人来说,被翻译成菲律宾语、在马尼拉得到赞扬,无疑会带给他某种满足;但不如被翻译成英文、法文,被邀请到纽约、巴黎更有面子。这不公平,可这是现实。和全球的经济资本一样,文化也有资本,只是文化资本在全球的地理分布甚至还远远不如经济资本的分布那样平均。” e

(二)诗歌生产与消费中的三对关系

“世界诗歌”究竟是怎样一种诗歌?人们的第一印象是把“世界诗歌”当作“诗歌作品”来理解,即在作品的本体意义上去看待一种被称为“世界诗歌”的诗歌。这当然无可厚非,但不代表就理解了“世界诗歌”之建构。宇文所安一开始并没有给出“世界诗歌”的定义,而是将其置入国际性的文学体制中来观察。这种体制是结构性的,表现为诗歌的不断生产与消费的过程。而这样一个过程得以实现,又是基于三对关系的存在——作家与读者、读者与作品、作家与作品。

作家与读者是第一对关系,在宇文所安看来也是最重要的。其重要性体现在,决定与被决定,即作家进行诗歌创作的最终目的是获得读者的认同与认可。认同是身份识别,认可是成就评价,读者作为最终裁判可以把作家认定为“世界诗人”。在这种读者决定论语境中,诗歌是为读者而写的,但读者和作家的身份并不对等。读者,不是指所有读诗的人,而是指那些具有裁决力量的国际观众(international audience),比如诺贝尔文学奖的评委们,或是有国际影响力的文学批评家。作家,也不是指所有写诗的人,尤其是排除了以欧美为代表的强势文化中的诗人,而是指那些来自第三世界国家的想要登上国际舞台的诗人。有意思的是,宇文所安指出,在作家与读者的关系中,读者常常是作家虚构或想象出来的。“诗人想象中的读者常常是极端的。他们鄙夷、批评起作品来不留情面,而认可、赞扬起来又毫无保留地不吝溢美之词。比起来,现实里的读者要温和得多。”f

读者与作品是第二对关系,这是由第一对关系推导出来的。从读者到作品的路径来看,接受与评价至关重要,因为读者并不直接认同、认可作家,而是以对作品的判断来授予作家荣誉的。但作为国际观众的读者并不是直接去阅读诗人第一手创作的母语诗歌。从作品到读者的路径来讲,作品必须经过翻译,读者才有可能去阅读和阐释。尽管读者与作品之间隔着翻译家,翻译家的角色也很重要,但又很容易被忽略或隐去。一是读者阅读作品时,他的下意识一般不会纠缠于翻译,而是直接把文本与作家联系起来。二是即便读者注意到翻译,他也很难知道翻译中丢失了什么,增添了什么,翻译家也没有义务对此进行说明。因此,在读者与作品的双向建构中,宇文所安给出了“世界诗歌”的想象,“世界诗歌是这样的诗:它们的作者可以是任何人,它们能在翻译成另一种语言以后,还具有诗的形态”g。這种想象其实是反讽的。宇文所安很清楚翻译就意味着丢失、减损,即便是文学素养很好的读者进行解读,也难以还原、呈现原先作品的完满意义。因为,“文本是意义世界的举隅(不是作为替代,而是作为减损)。解读并不是指向隐喻或虚构文本的‘其他意义,而是指向我们在文本中只见其部分的全部意义”h;更何况是翻译后的作品,如果不参照比对原文,那就很难去准确把握诗歌意义了。

作家与作品是第三对关系,它是以第一对、第二对关系为前提的。宇文所安用“购物中心里的食廊”的隐喻进行了阐述:

食廊有一套与购物中心的整体规划相匹配的规则。在购物中心完工之前,规划者会设计一个食物种类的代表体系,其中大部分是人们所熟知的国际食品种类。在计划阶段,许多个体经营者和连锁店都可以为代表某一种类的食物进行竞争(最后由购物中心的规划者做出决定谁来代表某种食物)。但是,一旦食物种类的结构确定下来,吸引顾客的竞争就在食物种类之间展开,而不是在同一种类的餐馆的相对质量之间展开。顾客可以选择光顾意大利式快餐厅、中餐厅、印度餐厅、日餐厅、墨西哥餐厅、卖汉堡包的摊位,或者卖“健康食品”的摊位。购物中心的大小决定食品种类的多少,而且,如果食廊扩大,增加其他食品种类,我们可以清楚地预测哪些种类会入选。不是所有国家的食物都在食廊里有代表——只有那些已经获得相当一部分人喜爱的食物。i

这个隐喻代表了一种文化结构。“世界诗歌”流通于国际市场,它的生产是国际观众的消费所驱动和调节的,而不是诗人想当然地进行创作。换言之,“世界诗歌”的生产是以诗歌的可被翻译及最大程度捕获国际观众的预期为创作方向的。表面上看,诗人创作诗歌所使用的语言还是具有本土化特色的非英语的母语,但这种母语的诗歌创作已经和根植于该母语的传统诗歌有了很大的差别。其中两个比较明显的趋势,是“去民族化”和“去历史化”。“去民族化”的倾向表现为,逐渐放弃扎根民族性的诗歌源头,抹去诗歌的地方性色彩。“去历史化”则是一种构想,即“基于诗可以脱离历史的希望,基于文字可以成为透明的载体,传达被解放的想象力和纯粹的人类情感的想法,许多20世纪初期的亚洲诗人创造了一种新的诗歌,意在和过去决裂”j。

在宇文所安看来,“去民族化”和“去历史化”的母语写作是幼稚的。汉语新诗尽管使用白话或口语,但也不是喊口号式地和古典诗歌决裂。宇文所安在《迷楼:诗与欲望的迷宫》(1989)中用黑格尔的历史哲学对此进行过明确的阐述:“艺术不能否认时间性——如果它否认了,那么就没有其他的可能性了,因此也就没有欲望——但艺术并没有废除和抹杀过去,而是将过去作为一种得到确认的失落包含在当下,从而作为一种可能性而存在。”k一些批评家不同意这个看法,认为宇文所安放不下“民族”或“历史”,有意否定汉语新诗的身份,贬低汉语新诗是求新求变的创作。难得的是,老诗人郑敏这一次却站在了宇文所安这边。郑敏谈到:“只强调口语的易懂,加上对西方语法的偏爱,杜绝白话文对古典文学语言的丰富内涵,其中所沉积的中华几千年文化的精髓的学习和吸收的机会,为此白话文创作迟迟得不到成熟是必然的事。”l

此外,在作家与作品的关系中,还需思考的是,作品何以成就作家的问题。宇文所安讲到一个现象,“我有一个朋友,既写中国古典诗歌,也写白话新诗。他认为他写的古典诗歌是‘中国诗,是深深扎根于历史的诗;精雕细琢这些诗给他带来极大的乐趣,但他不认为那是一项严肃的事业——那只是写给朋友的诗。对比之下,写‘新诗才让他感到自己是个诗人,他觉得只有在新诗写作中,他才有可能成名”m。这个现象是否具有广泛性另当别论。但值得注意的是,诗歌文体成了标榜诗人职业身份的重要因素。相比传统诗歌而言,新诗文体似乎更具普遍性,以至于它能够在国际市场流通。

二、对作为议题的“世界诗歌”的批评

批评与被批评往往是两个方向。宇文所安的方向是从“世界诗歌”到“北岛诗集”,即从普遍到特殊的过程。在这个过程中,“北島诗集”只是为了说明“世界诗歌”现象的例子,而不是主角。换句话说,只要理解了“世界诗歌”,则可以不用太在意“北岛诗集”。但回应者的批评方向却不一定是这样,他们很可能是反向而行,从“北岛诗集”到“世界诗歌”,即从特殊到普遍的过程。在此过程中,为北岛并为其所代表的中国汉语新诗辩护是主要部分,至于“世界诗歌”是什么情况,倒是次要的。实际上,这两种相反的方向一方难以说服另一方。观念总是一种理论的概括,它通常只能部分地而非全面地解释例子,而例子的可信度与有效度也有差异,它也很难完全地否定或推翻观念。我们所要关心的不是批评家们如何为北岛及汉语新诗辩护、正名,这方面的文章已经有不少了。下面要探讨的是,批评家怎样透过北岛及汉语新诗来回应作为议题的“世界诗歌”。

(一)犬儒主义、二元对立及文学内在性

奚密于1991年在《今天》发表了《差异的忧虑——对宇文所安的一个回响》。她直接针对“世界诗歌”议题的回应,有三个方面值得注意。其一,是对作者与读者关系的回应。奚密认为,读者决定论是宇文所安的一种背离诗歌精神的犬儒主义式的怀疑。“因为它不但忽略了个人的和文学的历史,而且低估了诗作为一种精神生存的挣扎、个人尊严和信念的肯定的力量。一边以诗作为功利的手段,一边将诗视为最高的理想。我想大部分诗人——不论是古代或现代——很可能是介于这两极端之间的。”n对这个看法的一个简单表述是:诗人是为自己写,还是为别人写?或者真如宇文所安讲到的古典诗歌为自己写,汉语新诗为别人写?这个问题可以深入讨论,但不是本文的旨趣。奚密提问的重要性在于指出怎样看待“世界诗歌”的功利性,诗歌的生产和消费是否像电影工业那样名正言顺的以追求票房为目的,还有没有别的出路和可能性。

奚密指出:“贯穿宇文教授全文的是一明白的对立:‘中国和‘世界对立,‘民族诗歌和‘国际诗歌对立。”o由此,她继续发问:“在环球资讯传递迅捷的现代,我们如何在‘民族和‘国际诗歌间划一条清楚固定的界线?更重要的考虑是:这条线必须划吗?我们是根据诗歌反映或代表其产生文化的程度与功能来认可诗歌的价值呢?还是反过来,透过诗歌来认识欣赏一个文化的轮廓和质地?”p奚密的思考是及时的,“世界诗歌”的建构的确显示出了二元对立的结构,除诗歌作品外,作家和读者的身份也是放在“国际”与“国内”的对立语境中来探讨的。奚密为“民族诗歌”辩护的姿态难能可贵,宇文所安没有去贬低“民族诗歌”来抬高“世界诗歌”也值得称赞。事实上,宇文所安“环球影响的焦虑”和奚密“差异的忧虑”还继续存在。尽管二元对立有些刻板僵化,但也不得不承认在全球化语境中的诗歌发展有着多种结构的存在样态。

“文学影响的过程远较文化间文学典型的传递要复杂得多。影响的接受往往以接受本体的内在状况和需要为前提;没有先已存在的倾向是无法造成影响的。”q奚密以汉语新诗的诞生来驳斥宇文所安说的中国现代诗是对西方浪漫主义诗歌的模仿,失去了中国传统诗歌特质的论调。顺便说一句,宇文所安的这个论点自有道理,但更多情况下诗人们模仿的并不是真正的浪漫主义,而是伪浪漫主义。奚密的驳斥有一定力量,但仍是困难的。因为从论争双方来讲,说汉语新诗模仿西方诗歌,与说汉语新诗与古典诗歌有各种联系,都可以找到相应的证据。驳斥的意义不在于孰是孰非,而在于指出了文学的内在发展问题。中国的古典诗歌如何转向现代诗,西方诗歌如何走向浪漫派,“世界诗歌”建构的文学基础是什么,这些问题才是重要的。文学的内在性体现为文学经验的不断获得与在时间性中的转换。西方诗歌对于早期的中国汉语新诗来说,如新月派、创造社、象征派等,也许是他山之石可以攻玉。但到了当代文学时期,尤其是朦胧诗的诞生,它所面对和处理的问题变了,诗歌与政治处于一种新的、尚未有过的微妙关系之中,其内在变化呈现出了多种复杂性。对于这些复杂性,既需要局外人的他者观看,也需要局内人的自我观看,宇文所安代表前者,奚密代表后者。现在看来,两位学者的观点并非矛盾,而是相互补充和彼此增进的诗歌经验的视域融合。

(二)外显的东方主义与内隐的精神分析

周蕾被宇文所安的“文化霸权”身份惹怒了,并指责这是一种赤裸裸的“东方主义”(Orientalism),甚至认为“组织动员对他的批评具有紧迫性”r。周蕾的“东方主义”源自萨义德(Edward W. Said)“东方学”的第三重含义,即“对东方进行描述、教授、殖民、统治等方式来处理东方的一种机制:简言之,将东方学视为西方用以控制、重建和君临东方的一种方式”s。周蕾的基本看法是,虽然宇文所安指出了北岛这类来自第三世界国家的诗人为了“私人利益”(self-interest)而进行跨文化、国际化的诗歌买卖(明显的商业行为),但并没有对自己得益的那个社会和文学制度进行深刻反思。“这种缺失构成了一种明确的权力形式,因为它没有引起人们对自己的关注,因此也不会让自己受到‘自身利益的严厉评判,而这种评判在批评他人时非常有用。”t在周蕾看来,宇文所安应该对自己的身份(哈佛大学教授)及西方霸权主义进行深刻反思,应该懂得尊重和尽可能理解并同情第三世界国家的诗人,而不是以“世界诗歌”的话语来构建一种文化帝国主义的全知视角进行裁决。周蕾的这种看法用萨义德的话来总结即是——“作者并不是机械地为意识形态、阶级或经济历史所驱使;但是我相信,作者的确生活在他们自己的社会中,在不同程度上塑造着他们的历史和社会经验,也为他们的历史和经验所塑造。文化和它包含的美学形式产生于历史经验。”u

有意思的是,周蕾不满足于外显的“文化霸权”与“世界诗歌”关系的讨论,她还试图用弗洛伊德的精神分析来对宇文所安批评的内在性作进一步的阐释。周蕾认为宇文所安对“世界诗歌”的蔑视源于自我的失落感。这种失落是一种精神上的忧郁症,贬低他人的行为是在处理自我和失去的被爱对象之间的隐秘关系。宇文所安与“中国”的关系,尤其是与中国古典诗歌的情愫,是非常复杂的。他叹息的是以北岛为代表的汉语新诗,不能真正彰显自身的传统和历史的辉煌,主动放弃一种文化正典的滋养;而这一放弃,不仅是诗人的放弃,也抛弃了自己作为一名古典汉学家曾预言的传统与现代将相互渗透的文学理想。这意味着第一世界和第三世界的逆转,第一世界的汉学家珍视的是那些古老而又伟大的文学传统,而第三世界的诗人却又要自行割断旧的历史。这便是宇文所安的感伤和忧郁,同哈罗德·布鲁姆以莎士比亚文学建立起来的西方正典的眼光看待通俗文学,几乎是同一种焦虑、忧虑。与布鲁姆不同的是,周蕾指出:“宇文所安真正的抱怨是,他是一个可怕的世界秩序的受害者,在这个秩序面前,愤怒而无力地生闷气仿佛是他对真理的唯一控诉。”v

(三)现代诗歌的社会功能及翻译的问题

利大英以一种严肃的文化姿态,借用“游吟诗人”(Troubadours)和“小号手”(Trumpeters)的隐喻,来审视中国先锋诗歌和先锋音乐的社会功能,以此回应“世界诗歌”的去民族化、去历史化问题。“游吟诗人”指的是以北岛为代表的朦胧诗人群体,“小号手”则指的是以崔健为代表的摇滚乐歌手群体。诗人和音乐人所扮演的政治角色是“麻烦制造者”(Troubled makers),他们的创作都不再是以继承传统为目的,也不是宇文所安所讲的简单地模仿西方浪漫主义的文艺时尚,而是用作品介入社会现实,进行政治的、经济的、文化的批判。利大英想用这三重角色,即三个“T”,来阐述的基本观点是:中国的现代主义有自己的路径,诗歌和音乐是社会变革的跫音,“是根据当时的历史条件来理解、阅读、重复使用的政治和审美思想的产物”w。更进一步说,这些诗歌本身就是一个意义杂糅的载体,它的品质与古典诗歌所追求的“纯粹”相异,而突显的是社会影响力或去激发某种革命性的潜力。为了获得既定目标,诗歌的表达被定位于陈述、描述或解释某种生活方式,被作为某种社会形态的“象征”或“装置”。x作為一名法国汉学家,利大英对中国现代主义的研究是以法国社会为参照的,这到底与中国实际有多少相似还有待探讨。

安德鲁·琼斯和黄运特与上述驳斥宇文所安的学者不同的是,他们要把“世界诗歌”涉及的但又没展开的翻译问题作进一步讨论。安德鲁·琼斯是在“世界经济中的中国文学”的整体视野中探讨诗歌翻译的,他重点分析了“翻译者”所扮演的角色。“在传统的翻译理论中,译者通常被视为代表他们所翻译的国家和语言实体的代理人。”y此时的“翻译者”注重的是译本的“使用价值”(use-value)。而在世界经济全球化与文化资本的催生中,翻译者的角色发生了改变。“翻译者也是一个企业家,一个‘中间人,他必须成功地向目标受众推销一种产品,同时从这种活动中获得某种利润(无论是金钱还是象征性的)。”z此时的“翻译者”更关心译本的“交换价值”(exchange-value)。换言之,当翻译成为一项国际性的商贸工作时,如何利益最大化地兜售文学就成了译者的一种乐此不疲的捞金游戏。

宇文所安读完北岛《八月的梦游者》后自问自答。“我们应该自问:这样的译诗集之所以能被出版,是不是因为出版社和读者都相信,是翻译导致了诗意的丢失呢?可是,会不会根本就不存在丢失的情况?会不会我们看到的译诗就是原诗所有的一切呢?”@7然后自答道:“我们看到的译诗的确就是原诗的一切。”@8黄运特可以理解宇文所安的这种自我语感的确证,甚至能容忍他的偏见或独断,但从诗歌翻译本身来讲似乎还有问题可以讨论。在黄运特看来,“翻译是文本和译者就诗学、意识形态和历史进行谈判的场所;在当代中国诗歌的美国翻译中,这种谈判发生在文本所体现的不可简化的形式的社会物质性和译者所实行的简单的意识形态简化之间”@9。黄运特指出,像北岛、多多、杨炼、顾城、芒克等人的诗,其诗歌的政治主题的表达形式比美国译者所呈现出来的要复杂得多。原因在于,这些诗歌多半依赖于特殊的政治语境,或是某种语境之下的产物。诗歌不像小说要去描述或交代外部语境,而翻译往往也只考虑诗歌本身,不负责语境的传达。这样一来,即便翻译得很好的诗歌,也已经把它从生长的语境中抽离出去了。此外,像标点符号的使用,分行所形成的语气语调,以及如何做注释等都是细微且重要的因素,翻译家们的处理方式也各有千秋。

三、“语言”是“世界诗歌”的核心问题

黄运特回溯“世界诗歌”论争后指出:“我建议,摆脱这种困境的方法是研究一个双方都没有充分处理的问题:翻译问题。”#0这里的“翻译问题”原文为“the issue of translation”,而不是“the problem of translation”,黄运特是把“翻译”作为“重要议题”来讨论,而非当作普通意义上的“困难”或“问题”。当我们把“翻译”置回到整个“世界诗歌”概念建构的图式中时,会发现这种观察是相当敏锐和深刻的,“翻译”的确是“读者”与“作品”这对关系显露的重要议题。如果继续对“翻译”进行追问,则会发现它的“元问题”其实是“语言”。“语言”始终是“世界诗歌”隐在的核心问题,它不仅和“文化霸权”的图景有关,也和作家、读者、作品的每一对关系有关。

(一)诗歌语势强弱的冲突

语势,即语言的势力或通用性,是一种客观存在的语言现象,是一个中性的和相对的概念。这股力量是在言语社团的政治、经济、文化、军事、科技、人口等多方面的因素中形成的。不同语言的语势是有差异的。例如,尽管联合国将英语、汉语、法语、俄语、阿拉伯语和西班牙语定为官方语言,但不得不承认这六种语言的通用性不一样,英语仍然是其中语势最强的国际化语言。同一语言的语势也会有很大不同。例如,汉语中被视为“官话”(Mandarin Chinese)、“标准话”(Standard Chinese)的普通话的语势,要比粤、闽、赣、湘、吴、客等方言强得多。布龙菲尔德(Bloomfield,1933)就曾对复杂言语社团进行研究,指出社团内部的言语类型主要有书面标准语、口头标准语、地方标准语、次标准语、地区方言等,它们的通用性有不同层级,使用哪一个层级的语言和社团成员的身份地位、语言环境等有密切关系。#1

在“世界诗歌”建构的“文化霸权”图景中,语势上的表征就是“英语霸权”。宇文所安谈到的“国际观众”的读者,实际上就是“英语霸权”所助推或形成的读者,他们的阅读对象是英语诗歌,或被翻译为英语的诗歌。英语诗歌是国际市场上语势最强及通用性最高的诗歌。在英语语势的高压下,宇文所安对“国际观众”和“英语霸权”也是警惕和怀疑的。“如果我们决定使用翻译(实际上我们也必须使用翻译),那就好像是打开了潘多拉的盒子,从里面飞出的无数问题会使这项事业本身成为问题。假设我们承认我们必须通过翻译,那么谁有资格做评论,下判断?评判人只能是那些以翻译语言为母语的人吗?如果是日文翻译成英文,为什么一个以英语为母语的人一定比一个会英语的阿拉伯人更有资格评判呢?在翻译之后的诗里,我们读到的是什么?是英语语言,还是一些诗意的想法和意象?”#2

英语与非英语诗歌之间的互译,实质上是诗歌语言通用性的转换。但这种转换经常是不对等的或不平衡的。实际情况中,强势语言转换为弱势语言时,往往能产生广泛的影响。比如,英语诗歌翻译为非英语时,这些诗歌能在非英语文化圈获得成功,像T.S.艾略特、罗伯特·弗罗斯特、埃兹拉·庞德、华莱士·史蒂文斯、W.H.奥登等用英语写作的诗人的作品。这在某种程度上说明,当英语诗歌转换为非英语时,其语势自带的优越性还能继续传递,以至仍然保持着强势的姿态。而弱语势语言转换为强语势语言时,产生的影响力通常是有限的。非英语诗歌转换为英语时,它不一定能够获得英语的强势力量,其自身语势的动能也不太容易传递到英语中。如一首汉语新诗翻译为英语后,它就不再与其他汉语新诗竞争了,而是要参与到强势的英语诗歌的竞争行列中。如果说这种强势语言的诗歌已经有了竞争的门槛或标准,那翻译后的诗歌也就得以此为标准进行对标。此外,在这种转换中,即便这首汉语新诗写得不错,也可能会损失掉汉语自身携带的精华。宇文所安评述的北岛诗歌就是这种情况,翻译后的诗作和英语诗歌竞争时,难以体现出明显的优势,来征服以英语为母语的读者。

(二)詩歌语形宽严的转换

宇文所安了解诗歌语言特质,他写道:“传统上,诗的文字依赖于在其特定语言中的使用历史,诗里的每个字应该是不能被别的字替换的。”#3可他在看完北岛的诗后却说:“由于写了一种极为适合翻译的诗,由于一位富有才华的译者和宣传者,北岛很可能在西方被认为是最重要的当代中国诗人。”#4一边是诗歌不可翻、不能翻,一边是诗歌可以翻、适合翻,这的确是非常矛盾的事情。如何理解宇文所安的这种双重感受?可翻和不可翻在语言上的特质是什么呢?我们不考虑翻译中对翻译对象内容的传达,安德鲁·琼斯、黄运特等学者已经讨论过这个问题,而只讨论中西诗歌语言形式上的差异对翻译的实际影响。

比较汉语和英语,汉语是一种宽式语形,英语是一种严式语形。“宽”与“严”不是绝对的,而是在比较中形成的相对性认知。#5宽式语形和严式语形的区分,是从自然语言的语法范畴来界定的,具体来说是性、数、格、时、体、态。我们可以用杜博妮翻译的北岛的《你好,百花山》(Hello, Baihua Mountain)#6来说明。

那是风中之风,It was a wind within a wind, drawing

使万物应和,骚动不安。A restless response from the land,

我喃喃低语, I whispered, and the snowflake,

手中的雪花飘进深渊。Drifted from my hand down the abyss.

在上述英语翻译中,所有的名词“wind”“respons”“land”“snowflake”“hand”“abyss”都不能单独使用,而是要在前面加上“a”“the”这样的冠词、定冠词,或加上“my”这样的形容词性物主代词。所有的动词“was”“whispered”“drifted”也都是有时态的,即过去时。介词“from”和连词“and”的使用也是必要的,否则就连接不了句子。主语的格(case)也是清楚的,“It”为指示代词,“I”为第一人称主格。相比之下,汉语没有那么多限制。如“风”不需要写成“一阵风”(a wind),“手”不需要写成“我的手”(my hand),“喃喃低语”(whispered)不需要时态标记,等等。

比较英语和汉语,英语在语法上是强制性的,语义上表征为确定性;汉语在语法上是非强制性的,语义上则表征为不确定性。从强制性和非强制性来说,宽式语形转换为严式语形就必须受到语法的严格限定;反之,严式语形转换为宽式语形就不必太在意语法的规定。在这种意义上,汉语诗歌翻译为英语诗歌是困难的,英语诗歌翻译为汉语诗歌则相对容易。有学者就指出,“汉语要表达英语严式句子所表达的概念是可以的,英语要表达汉语中宽式句子所表达的概念则是不可能的”#7。而从确定性和不确定性来看,宽式语形转换为严式语形后,精度提高,弹性减少;反之,严式语形转换为宽式语形后,精度减少,弹性提高。需要说明的是,“‘不确定性是自然语言的一个重要特点,有些语言不确定性程度高,有些语言不确定程度低;有些不确定性是自然语言中普遍存在的,如模糊性;有些不确定性只在某些语言中存在,如数的不确定性在汉语中存在,在英语中不存在”#8。

据此,可以回应宇文所安的双重感受了。对于他长期研究的汉语古典诗歌而言,汉语的宽式语形充分地体现出了诗歌语言的内在品质;当把这些诗歌翻译成英语后,诗歌品质就会被大打折扣。而在以北岛为代表的汉语新诗写作中,诗人们刻意地去适应语法的强制性以及追求语义的确定性,这就使得翻译的难度大大降低了,甚至可以把这样的诗歌看成是为翻译而写作的诗歌。于是乎,这种诗歌就有了两头讨巧的嫌疑,即“国际读者赞赏这些诗,想象这些诗还没有在翻译里丢失诗意的时候会是什么样子,本土读者也赞赏这些诗,知道国际读者是多么欣赏这些诗的译本”#9。

(三)诗歌语言思维的互补

宇文所安很在意奚密、周蕾对他的批评,因而坦然回应道:“对像我这样一个既热爱古典诗也热爱世界诗歌(中国新诗是其中的一部分)的人来说,两种无法调和的价值之间的矛盾冲突格外尖锐。”$0他用了很大篇幅来阐述中国的诗歌现象。在当代中国,以旧体诗为代表的古典文学仍然有着广大的读者群以及蓬勃的生命力,即便是很多新诗写作者,也都深受古典诗歌的滋养。汉语新诗难以真正实现完全与古典诗歌决裂。尽管可以把“汉语新诗”的写作说成是对“旧体诗”的放弃、抵抗,甚至破坏,以其自由体的姿态来反格律、反意象等,但在诗歌得以运转的语言层面来看,无论是白话/文言文,还是现代汉语/古代汉语,或是口语/书面语等,只要还在使用汉语而非其他语言写作,就无法回避汉语的历史积淀与诗歌思维问题。

关于语言与思维的论断,萨丕尔-沃尔夫提出的假说至今还在发挥作用。“第一,所有较高层次的思维都依赖于语言。第二,人们习惯使用的语言的结构影响人们理解周围环境的方式。宇宙的图像随着语言的不同而不同。”$1建基于宽式语形的汉语诗歌受宽式思维影响,即以一种直观的、形象的、悟性的方式来把握世界。《诗经》《楚辞》或唐诗宋词都能很好地体现这种思维。汉语新诗诞生后,宽式思维弱化了,诗人们纷纷向西方诗歌学习。建基于严式语形的英语诗歌是严式思维,即以一种逻辑的、概念的、智性的方式来把握世界。因而,我们看到新诗开始变得讲究逻辑、运用概念,引入一些技巧来开显智性。比如穆旦的《诗八章》,就是向叶芝、艾略特、奥登等英美诗人学习的产物。孙玉石把《诗八章》比喻为交响乐:“这一组诗是不可分割的整体。它以十分严密的结构,用初恋、热恋、宁静、赞歌这样四个乐章(每个乐章两首诗),完整地抒写和礼赞了人类生命的爱情。”$2这种以严密的叙述、玄学的思辨、情感的层层递进来写诗的思维,逐渐成为汉语新诗效仿的写作路径。

让宇文所安感到失落的正是这个问题。汉语新诗向英语诗歌学习是有益的借鉴,但以严式思维来取代宽式思维却是值得斟酌的。一方面是接触导致简化。汉语新诗用的还是汉语,尽管汉语也可以进行严格的表达,但毕竟不如本身就是严式语形的英语。也就是说,汉语的严式思维是经过简化的。这也就能解释宇文所安所说的,为什么北岛的诗看上去写得很好,但一和本土的英语诗歌比较就会觉得还是有所欠缺。另一方面是放弃宽式思维是不明智的,它是汉语诗歌最有价值的部分。埃兹拉·庞德能在美国诗坛确立地位,很重要的原因就是他向中国古典诗歌学习,走出了老师叶芝的诗歌理论,生发出了意象派诗歌。有意思的是,意象派诗歌运动与中国汉语新诗的诞生几乎是同步的。美国诗人有庞德、弗莱彻、洛威尔等人,英国诗人则有阿尔丁顿、劳伦斯、弗林特等人。洛威尔概括意象派的宣言有六点主张:“(1)语言通俗准确;(2)创造新的节奏;(3)题材完全自由;(4)用‘意象来写诗;(5)表现要具体确切;(6)简练浓缩。后又加上‘要含蓄,不用直陈。”$3这其实就是英美诗人发现自身诗歌思维的局限后,转而向汉语诗歌的宽式思维学习的过程。

结语

回溯宇文所安“世界诗歌”概念建构及其相关论争,可以看到三种态度:褒义的、中性的,贬义的。采取中性的态度,即以一种正视而非俯视或仰视的姿态来考察作为议题的“世界诗歌”现象是有益的。宇文所安自己也说“诗的发展是自足和多向的”$4。在一种开放的语境中,坚持有品质的诗歌创作,坚持有研究的诗歌翻译,是诗人和翻译家努力的方向。而对于作为国际观众的读者来说,诗歌研究者也包含其内,“世界诗歌”的创作与翻译其实是一个文学生产与消费的过程。正如大卫·达姆罗什所言:“要理解这个过程,我们需要更多的是一种现象学,而不是一种艺术作品的本体论;当一部作品从一个国家领域转移到一个新的世俗环境时,自然会发生变化;作品通过进入外国文化的空间而成为世界文学,这个空间在许多方面被东道主文化的民族传统和其作家目前的需要所定义。”$5回到语言问题来说,我们也必须意识到语言、思维、文化三者间有着密切的联系,“世界诗歌”是理解世界的窗口,它像多棱镜一样折射出不同的思维和文化。而也就在这种折射中,人类在理解自身的过程中实现了自我超越。

【注释】

adei#2$0$4 Stephen Owen,Stepping Forward and Back: Issues and Possibilities for "World" Poetry, Modern Philology, Vol. 100,No. 4,May 2003,p532-548,p548,p533,p535-536,p539,p545,p548,中译本见 [ 美 ] 宇文所安:《进与退:“世界”诗歌的问题和可能性》,洪越译,《新诗评论》2006 年第 1 辑,北京大学出版社 2006 年版,第 129 页、 144 页、 130 页、 132-133页、136页、142页、145页。

b参见方维规主编:《思想与方法——地方性与普世性之间的世界文学》,北京大学出版社2016年版。

c参见赵一凡、张中载、李德恩主编:《西方文论关键词》(第1卷),外语教学与研究出版社2017年版,第540页。

fgjm@7@8#3#4#9Stephen Owen,The Anxiety of Global Influence:What is World Poetry? The New Republic, Nov. 19,1990,p28,p28,p30,p28,p31,p31,p28,p32,p32,中译本见 [ 美 ] 宇文所安:《什么是世界诗歌》,洪越译,《新诗评论》2006 年第 1 辑,北京大学出版社 2006 年版,第 117 页、119 页、122页、119 页、125页、125页、118 页、128页、128页。

h[美]宇文所安:《中国传统诗歌与诗学:世界的征象》,陈小亮译,中国社会科学出版社2013年版,第33頁。

kStephen Owen,Mi-Lou: Poetry and the Labyrinth of Desire, Cambridge, MA and London, England: Harvard University Press, 1989. p205.

l郑敏:《世纪末的回顾:汉语语言变革与中国新诗创作》,《文学评论》1993年第3期。

nopq奚密:《差异的忧虑——对宇文所安的一个回响》,《中外文化与文论》1997年第2辑。

rtvChow Rey,“Orientalism and East Asia: The Persistence of a Scholarly Tradition.”Ed.Paul Bowman. The Rey Chow Reader. New York: Columbia University Press,2010. p32. p32.p33.

s[美]爱德华·W.萨义德:《东方学》,王宇根译,生活·读书·新知三联书店2013年版,第4页。

u[美]爱德华·W.萨义德:《文化与帝国主义》,王宇根译,生活·读书·新知三联书店2011年版,第17页。

wGregory B.Lee,Troubadours,Trumpeters,Troubled Makers:Lyrics,Nationalism,and Hybridity in China and Its Others,Duke University Press,1996,p78.

x参见Simon Patton,Reviewed Work(s): Troubadours,Trumpeters,Troubled Makers: Lyricism,Nationalism,and Hybridity in China and Its Others by Gregory B. Lee,Bulletin of the School of Oriental and African Studies,University of London,1998,Vol. 61,No. 2 (1998),p379-381.

yAndrew F. Jones,Chinese Literature in the "World" Literary Economy,Modern Chinese Literature,Spring/Fall 1994, Vol. 8,No. 1/2 (Spring/Fall 1994),p171-190.

zAndrew F. Jones,Chinese Literature in the "World" Literary Economy,Modern Chinese Literature,Spring/Fall 1994, Vol. 8,No. 1/2 (Spring/Fall 1994),p183.

@9Yunte Huang,Translation as Ethnography: Problems in American Translations of Contemporary Chinese Poetry,Transpacific Displacement, University of California Press,2002. p168.

#0Yunte Huang,Translation as Ethnography: Problems in American Translations of Contemporary Chinese Poetry,Transpacific Displacement,University of California Press,2002. p166.

#1參见[美]布龙菲尔德:《语言论》,袁家骅、赵世开、甘世福译,钱晋华校,商务印书馆2009年版,第64页。

#5#7#8参见陈保亚:《语言文化论》,云南大学出版社1993年版,第76-83页、78-79页、80页。

#6Bei Dao,The August Sleepwalker.Trans.Bonnie S.McDougall.London: Anvil Press Poetry Ltd,1988,p19.

$1[美]本杰明·李·沃尔夫: 《论语言、思维和现实———沃尔夫文集·序》,[美]约翰·B.卡罗尔编,高一虹等译,商务印书馆 2018 年版,第 XV 页。

$2孙玉石:《解读穆旦的〈诗八首〉》,《诗探索》1996年第4期。

$3朱立元主编:《艺术美学辞典》,上海辞书出版社2012年版,第340页。

$5David Damrosch,What Is World Literature? World Literature Today, Apr. - Jun., 2003, Vol. 77, No. 1,p14.