英语动词及物性程度的历时演变研究:以边界渗透性为参数*

浙江大学 邵 斌 吴 侠

提 要:本文基于大型历时语料库考察当代英语动词及物与不及物用法的边界渗透现象。研究发现:(1) 英语动词的及物性并不是一成不变的静态属性,及物性的变化程度可通过边界渗透性加以量化。(2) 动词双重及物性的边界渗透性主要存在四种演变模式:上升、下降、上升-下降、下降-上升,且下降模式最为显著。(3) 边界渗透性的下降表明动词及物性在演变过程中有逐渐规约化和固化的倾向,反映了语言演变中的“马太效应”。

一、引言

动词的双重及物性(ambitransitivity或dual transitivity)是指动词在词形不变的情况下兼有及物和不及物两种用法的现象(1)Ambitransitive verb在学界尚未有定译,前人有译为“可及物可不及物动词”(肖琳、贝罗贝 2021),本文将其译为“双重及物动词”,同时将ambitransitivity译为“双重及物性”。(Haspelmath,1993;Nicholsetal.,2004;Grünthal &Nichols,2016;Levshina &Hawkins,2022)。比如,obey可用作及物动词(如You must obey the laws)或不及物动词(如To obey is better than sacrifice)。现代英语中存在大量的双重及物动词(Dixon,2005:12,305)。Biberetal.(1999:382)根据“朗文英语口笔语语料库”调查了105个常用动词,发现其中50个动词(约占47.6%)兼有及物和不及物型式。

双重及物相关现象有诸多名称术语,如及物性交替(transitivity alternation)(Levin,1993)、可变及物性(lability of verbs)(Letuchiy,2009),以及牵涉演变方向性的及物化(transitivization)与不及物化(detransitivization)(Nicholsetal.,2004;Grünthal &Nichols,2016)。对及物性的界定也存在差异,主要涉及形式和意义两个方面,即句法及物性和语义及物性(LaPollaetal.,2011)。句法界定以动词是否可直接带宾语为判定标准(Quirketal.,1985;Biberetal.,1999;董秀芳,2013),把及物性视为两分范畴加以考察,及物性与不及物性的交叉部分可加以计算。语义界定则把及物性视为原型范畴,关注及物性的语义特征,如施事的生命性、施事对受事的影响等诸多语义因素(Hopper &Thompson,1980;刘正光、崔刚,2005;邵健、张建理,2017;邵健、王小潞,2018)。语义界定倾向将及物性视作连续统,可通过用例所处的语义环境对某个动词的及物性加以细颗粒度描写。本文旨在考察近千个动词及物性的整体历时演变,采用句法界定更具有操作性。

针对英语动词及物与不及物性的转换关系,前人研究大体有两个观点。一是“转化论”,主张动词本身具有及物和不及物的句法属性,两者之间存在相互转化现象(殷钟崃,1984;邹科,1984;Quirketal.,1985;Martsa,2013)。比如,Quirketal.(1985:1559)认为,及物动词与不及物动词是一种“次词类”(secondary word class),两者之间的转化属于“部分转类”(partial conversion)。持此类观点的学者认为动词有及物动词与不及物动词之分,两者处于对立面,但某些动词可在两个范畴之间相互转化。二是“兼类论”,即动词兼有及物与不及物性,它在特定句法环境下因论元的不同而表现出及物或不及物用法。Jespersen(1928:319)指出:“与其说英语动词有及物和不及物的类别之分,倒不如说是动词有及物与不及物用法之别。”换言之,英语动词的及物与不及物性不能截然两分,只有程度之别。然而,迄今为止,尚未有研究基于语料库对英语动词的及物性程度加以系统考察,也无研究涉及动词及物性程度的历时演变。有鉴于此,本文借助“边界渗透性”(boundary permeability)这一类型学参数(Berg,2014),通过大型语料库的频率信息将英语动词的双重及物性信息加以量化,系统分析其历时演变趋势,并借此考察英语动词及物性的演变规律。

二、边界渗透性概念

语言类型学家Thomas Berg指出,语言范畴之间相互渗透的现象具有跨语言的普遍性,且可借助边界渗透性这一类型学参数进行计算。边界渗透性指的是向系统其他部分传递信息或从其他部分接收信息的便利程度。范畴边界越刚性,它与其他部分的重合越少,边界渗透就越小。反之,边界越柔性,边界接触就越大,系统中的信息互动越广泛。词类之间(如名词与动词)、语法属性之间(如可数与不可数性),以及语言层级之间(如音位与形态)都存在重叠部分,都可借助边界渗透性加以计算(Berg 2014)。在及物性方面,Berg分析了英语和德语动词在不同论元结构框架中的使用情况。研究表明,虽然英语和德语的动词都存在双重及物现象,但英语动词及物性的渗透率更高:英语的双重及物用法高达55%,德语仅为20%。由此可见,英语是具有柔性边界的语言,而德语是具有刚性边界的语言(Berg 2014:489)。边界渗透性这一参数的提出具有重要意义,它对检验语法范畴或用法的相互转化具有较强的应用性。

边界渗透性概念也被其他学者用于跨语言研究。Lauwers和van Goethem(2020)比较了法语和荷兰语中的形名兼类词,研究表明法语的形名词类边界渗透性比荷兰语高。Koutsoukos(2021)研究了英语和希腊语中名词转动词的词类派生和转化现象。结果表明,英语倾向于使用转类法,而希腊语倾向于使用派生法,这种差异可通过词序、词类分配系统和边界渗透性来解释。邵斌和杨静(2022)从边界渗透性的视角对比英汉动名兼类词的使用发现,汉语和英语的名动词类之间都具有相对柔性边界,且汉语的边界渗透率略高于英语。

从语言类型视角来说,古英语是屈折语,多数动词需借助形态变化来体现其及物与不及物用法的转换,只有少数动词可不改变词形而兼有两种用法(García García &Ruiz Narbona,2021)。现代英语已趋近于分析语,往往借助语序而非屈折变化来表现其语法特征,比如表“致使”的及物义无需通过词缀表达,而是通过后加名词等语序手段加以体现。因此,现代英语有大量的双重及物动词。然而,自1800年至今的当代英语(Present-Day English)(2)根据Millward &Hayes(2012:17)的英语分期,1800年以后的英语称为Present-Day English(当代英语),本研究参照该分期标准。中,动词及物与不及物的边界渗透程度如何变化?导致边界渗透性发生变化的原因又是什么?前人未能回答。有鉴于此,下文拟以边界渗透性为参数,借助大型句法语料库细致刻画双重及物现象的历时演变。

三、动词及物性边界渗透率的计算

1.语料库、动词样本与数据处理

借助有句法标注的语料库可考察动词的论元结构,从而可对动词及物与不及物转化的程度进行量化研究(Levshina &Hawkins,2022:96)。本研究所使用的语料库是“谷歌图书句法标注N元组语料库”(Google Books Syntactic N-gram Corpus,简称SNC语料库)(Goldberg &Orwant,2013)。该语料库从英语谷歌图书语料库中提取N元组建成,覆盖1500年至2008年间出版的500万册英语图书(Micheletal.,2011)。SNC语料库包含多个子库,其中有基于统一标准抽样而成的百万书籍子库。本研究选取百万书籍子库中的动词论元结构依存树库verbargs作为数据来源(3)该语料库可在http://commondatastorage.googleapis.com/books/syntactic-ngrams/index.html获取。。

SNC语料库使用宾州树库(Penn Treebank)标注规范进行词性标注,并使用斯坦福大学自然语言处理小组开发的基本依存句法标签集进行语法标注,其标注的信息包括nsubj(主语)、dobj(直接宾语)、iobj(间接宾语)等常用依存关系(Goldberg &Orwant,2013)。除词性和语法标注外,每条序列呈现其在语料库中出现的总频次,以及不同年份内出现的具体频次。以动词pursue为例,包含该动词所有词形在内的论元结构序列共有25 325条,其中一条完整的序列行如下所示:

pursue they/PRP/nsubj pursue/VBP/ccomp pleasures/NNS/dobj 10 1894,2 1906,1 1908,1 1925,2 1945,4

基于上述信息,可提取某个动词在某个时段的及物或不及物用法,并可计算出两种用法的比例。为确保所选动词样本能够反映英语动词整体使用情况,本文选取了大型语料库词表中近千个动词。同时,为确保所选动词具有代表性,本文将“英国国家语料库”(BNC)和“美国当代英语语料库”(COCA)的5 000频率词表(4)上述两个词表可在http://www.kilgarriff.co.uk/bnc-readme.html和http://www.wordfrequency.info/网站获取。中的动词进行共选,共获得864个动词,即这些动词是英国英语和美国英语的核心动词。根据动词是否支配宾语(即是否有直接宾语dobj或间接宾语iobj句法标签)来判断这864个动词的及物与不及物用法,然后再按照每10年为时段(即1800s、1810s、1820s,以此类推)将年份与频次信息进行统合。在信息抓取时,若某一年份缺失,则用空变量表示。完成上述步骤后,再剔除统合后及物或不及物用法为空变量的动词,确保样本中的所有动词都属于双重及物动词。完成上述处理后,最终获得832个双重及物动词作为本文的研究样本。上述标签抓取、年份频次统合等步骤均在python中完成(5)苏黎世联邦理工学院的Ethan Wilcox博士分享了使用SNC语料库分析动词及物性的方法和及物性句法标签等信息抓取的python代码,在此表示感谢。。

2.双重及物动词的边界渗透率

通过上述步骤,我们抓取了832个双重及物动词每10年的及物和不及物使用频次,时间跨度为1800s到2000s。这些频次信息是计算及物性边界渗透率的基础。为了使边界渗透性的测量具有可操作性,本文使用边界渗透指数(Boundary Permeability Index,简称BPI)(6)边界渗透指数的计算方法由本文第一作者邵斌和比利时鲁汶大学Hendrik de Smet教授提出,详见Shao et al.(2024)即出的论文。将其量化,其计算方程式如下:

其中,FT表示及物动词用法的频次,FI表示不及物动词用法的频次。min (FT,FI)表示两者中较小的频次,FT+FI为两者之和。如果BPI接近0,表明其边界渗透率最低,该动词仅用作及物动词或不及物动词,即该动词最大程度地与单一及物范畴相关。反之,如果BPI为1,表明边界渗透率最高,则该动词被用作及物动词或不及物动词的机会均等,即该动词在及物性方面具有最高的灵活度。以动词calculate为例,其在1800s到2000s之间的BPI变化如下表所示:

如表1所示,calculate一词的BPI值从19世纪初的0.20上升到21世纪初的0.85,这表明该词起初是单一用法占多数,此处为不及物用法。随着时间的推进,calculate的用法日益灵活,及物用法所占比例逐渐升高,导致BPI上升。这表明动词的及物性并非是一成不变的静态属性,而是随着时间变化而变化。显然,一个词的变化不足以反映全貌,因此下文拟分析所有832个动词及物性的历时演变情况。

表1.calculate的及物与不及物用法的频数及BPI值

四、动词及物性边界渗透率的演变

1.BPI均值变化

关于阅读理念,《小学语文课程标准》中指出,教师在阅读教学中使学生获得一定的情感体验,即要求教师应引导学生有感情地阅读课文内容。在阅读中,教师不应把自己的思维方式强加给学生,限制住学生的想象力,而应该让学生自由发挥想象,对课文的内容形成独特的理解和感悟。另外,应教导学生注重积累,培养学生对语言文字的感知能力。并将多种阅读方法教给学生,让学生使用探究性的阅读方式进行阅读,摒弃接受型阅读方式,增强学生独立阅读的欲望。就本人的教学经验,我归纳了一下几点策略:

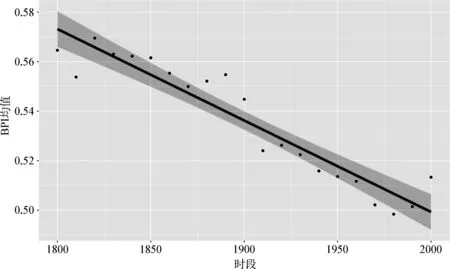

判断动词及物与不及物的整体渗透率高低及其变化趋势,最直观的方法是分析每个时段所有动词的BPI均值变化。将每10年内所有动词的BPI相加再除以动词数量便得到该10年内所有动词BPI的均值,重复上述步骤得到21个BPI均值。使用R语言stats包中的lm函数进行线性回归分析,并使用summary函数获取回归结果,再使用ggplot2包绘制散点图和回归线,便可直观地呈现时段和BPI均值之间的关系,其结果如下图1所示。

图1.动词BPI的均值变化

图1中,横轴为时段,纵轴为BPI均值,平滑曲线呈现总体趋势,阴影部分表示误差范围。由图可知,1800s—2000s年间BPI均值整体呈现逐渐降低的趋势。对时段与BPI均值建立线性回归模型,其皮尔逊相关系数(Pearson’s correlation)为-0.95(p=1.192e-10<0.05),R2为0.89。这表明,就所有832个样本动词而言,时段和动词BPI均值之间存在显著的负相关性,即过去的200年间,动词在及物与不及物之间的转化能力有所下降。

2.线性回归分析

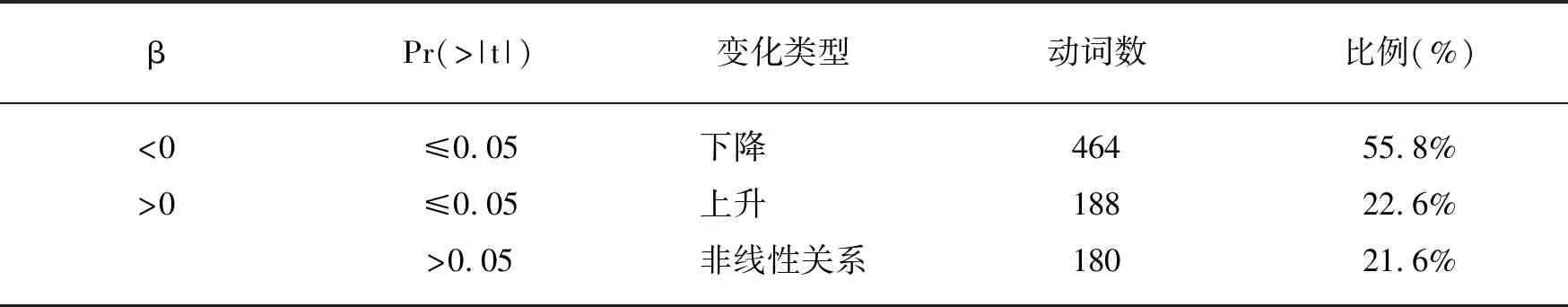

均值分析只能呈现整体变化趋势,无法反映每个动词边界渗透性的变化。为了使结果更加细颗粒度化,本文进一步对每个动词的BPI进行线性回归分析,判断单个动词是否存在上升或下降的变化趋势。使用R语言的base包(包括数据操作函数apply、条件判断函数ifelse等)对每一行BPI数据进行线性回归分析,返回斜率和回归系数t检验的Pr(>|t|)值。回归系数(β)>0且Pr(>|t|)值≤0.05的为显著上升趋势;回归系数<0且Pr(>|t|)值≤0.05的,则为下降趋势;Pr(>|t|)值>0.05的数据为无显著性线性关系(Levshina,2015:145)。其统计结果如下表2所示。

表2.动词BPI的变化趋势

由表2可知,55.8%的动词呈现下降趋势,22.6%的动词上升,21.6%的动词无明显线性变化。换言之,在过去的200年间,半数以上动词的双重及物性趋于降低,其及物性趋向固化。即原本及物用法占多数的动词带宾语的能力进一步增强,其后出现宾语的情形增加,而原本不及物用法占多数的动词带宾语的能力逐渐减弱,其后出现宾语的情形减少。线性回归结果呈现了动词的线性变化及其比例,但并未呈现哪些动词具有相似的演变型式,故下文使用时间序列聚类分析(Time-series Clustering Analysis)方法,识别不同动词的时间序列模式,并对其进行聚类分析。

3.时间序列聚类分析

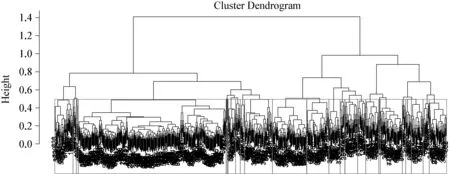

时间序列聚类方法用于揭示数据内在的结构和模式,已在各学科领域广泛使用(Aghabozorgi et al.,2015:16)。其操作步骤如下:首先,基于Z-score对所有BPI数据行执行标准化。其次,通过R语言的dtw包进行动态时间规整(Dynamic Time Warping),对数据点之间的距离进行处理。最后,通过函数层次聚类法(Hierarchical Clustering)计算时间序列之间的相似性,将最相似的两个点组合,并重复该过程,从而生成聚类树状图,如图2所示。

图2.动词BPI的时间序列聚类树状图

图3.动词BPI的时间序列聚类型式

图3中的平滑曲线可帮助判断变化趋势,线条重合部分的粗细代表该聚类模式的动词数,重合部分越粗代表该聚类模式的动词越多。总体而言,能明显识别演变趋势的动词可被归为四种类型:下降、上升、上升-下降、下降-上升,最后一类为不规则变化,如下表3所示。

表3.动词BPI的变化类型及其占比

表3和表2均反映了动词BPI的变化趋势,但两者存在一定差异。具体而言,表2是根据回归系数及Pr(>|t|)值判断时段与变化类型的正负线性关系。相较而言,时间序列聚类分析则对变化类型的呈现更加直观,也更细颗粒度化。原本根据线性回归分析判定为单一性上升或下降的BPI序列,其实际变化趋势可能是先升后降或先降后升。这也是导致表3和表2上升和下降动词数量及其占比有所不同的主要原因。但两表均显示,下降趋势超过50%,可见其为主要变化类型。

总体看来,上述三项结果均显示过去200年间,英语动词及物和不及物用法的边界渗透性具有明显的下降趋势,这表明对多数动词而言,及物与不及物之间的转化存在类似“马太效应”的演变趋势,即“强者更强,弱者更弱”,原本及物占优的动词及物性增强,而原本不及物占优的动词不及物性增强,两极分化的趋势更为明显。换言之,语言使用者在两可的情况下,倾向于选择多数人使用的型式,从而导致该型式的灵活性降低。

五、边界渗透率变化的原因分析

上文呈现了英语动词及物性的历时演变轨迹。及物与不及物性是根据动词所处次范畴化框架(subcategorization frame)(Berg,2014)的不同而被不断归类的结果。因此,动词的及物性应从基于语言使用的动态视角进行考察。

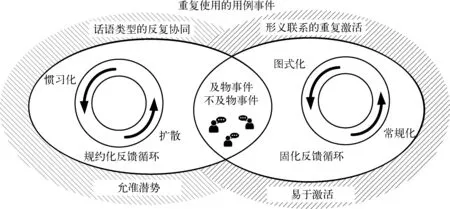

Bybee(2010)指出语言是一个动态的自适应系统。从基于使用的视角来看,及物与不及物边界趋向清晰,是及物与不及物的用例事件(usage event)在语言演变过程中逐渐规约化(conventionalization)和固化(entrenchment)的结果(Schmid,2020:74),其具体机制可由下图4所示。图4中,左侧圆环表示规约化,指的是语言形式或用法在语言扩散(diffusion)中通过听说双方话语的反复协同,变得更加常见、普遍和惯习化(usualization)的过程。右侧圆环表示固化,指的是在语言演变过程中,概念和语言形式的联系在人的认知中变得更加牢固并易于激活(ease of activation),包含图式化(schematization)与常规化(routinization)两个过程。事实上,规约化和固化从语言的社会层面和认知层面解释了语言使用是如何影响并塑造语言结构,并且决定其如何演变的。一种特定的话语类型越规约化,它就越有可能比其他竞争的话语类型更适合解决某种交际任务,因此其使用频率也会更高。同样,某种形义匹配在人的认知中固化程度越高,它就越容易被激活,由此在相似的交际目的和语境中,该话语类型的使用频率就越高。高频率又反过来促进规约化和固化的加深,由此就会形成组合强化效应(syntagmatic strengthening)。

图4.及物与不及物用例事件的规约化与固化模型(改自Schmid,2020:4)

这种组合关系的强化可以解释为何对多数动词而言其及物与不及物的区分愈加明显。Quirketal.(1985:1169-1171)总结了当代英语所具有的三种不及物结构和十余种及物结构,它们作为高频结构,可被视为语言产出过程中的“样例”(exemplar),不断被使用和强化。图4中两个圆环的重合部分表示基于样例的典型及物与不及物事件的反复使用过程。刘正光、崔刚(2005)认为语法范畴的原型即是该范畴内的典型样例,原型指的是与一定的形态、句法特征相联系的特定语法标记、句式或事件类型。是否存在宾语即是决定动词及物性的特定语法标记。每当语言使用者产出一个及物或不及物表达时,都在强化这些样例,并加强它们在记忆中的表征,使其具备允准潜势。随着时间的推进,这些样例也因其广泛使用而变得更加稳定,这使得它们更容易被视为解决特定交际任务的既有认知资源而不断得到重复。例如,及物结构中,动词通常要求有宾语,这种关系体现在某个动词所具有的论元角色,而这种关系的强化可能导致特定的搭配和惯用法的出现,例如play a game、win the competition等。而在不及物结构中,动词通常不需要宾语,这种结构的强化同样也会导致不及物语法型式和惯用法的出现,例如it doesn’t matter、it depends等。

此外,核心样例在语言演变过程中固化程度加深,也是形符频率的保持效应(conserving effect of token frequency)所导致的结果(Krause-Lerche,2019;Rosemeyer &Schwenter,2019;Schmid,2020)。当需要表达特定语义,即及物与不及物所对应的用例事件时,高频的核心样例会被自然激活,而其他低频的竞争用法则相对不易激活(Bybee,2010:24-25)。这也导致了某个动词及物或不及物占多数的用法更频繁地被使用,进一步加强了其规约化过程,二者之间的区分越来越明显。此外,根据Zipf(1949)的语言经济性理论,使用高频的语言表达符合最小努力原则(principle of least effort)。语言产出过程会尽可能地避免不必要的努力,当面对相似的语言情景时,说话者往往倾向于使用固定的语言例行公事。此外,如果情境与常态不同,说话者也倾向于尽可能使用他们惯用的表达方式(Goldberg,2019:60)。总的来说,这些原则鼓励说话者遵循内化的语言使用模式,这些模式作为既有规约化和固化后的有效认知资源,很容易得到调用与激活。这可以理解为语言演变中的“马太效应”,即语言使用体现出一种路径依赖。

当然,这并不代表语法系统总是一成不变的。英语中还是有部分动词出现双重及物性边界渗透上升的情况。从构式语法的视角来看,这种在形式或意义上的创新属于部分允准(partially-licensed)的话语类型,其产出受到原核心语法构式的压制,体现了部分能产性(partial productivity)特征(Goldberg,2019)。总体而言,在多数情况下,动词的及物与不及物演变仍遵照其本身的优势性用法发展。

六、结语

本文从基于使用的历时视角,借助边界渗透性分析了当代英语双重及物性的演变模式。研究发现:动词的及物与不及物范畴间存在边界渗透,且主要表现为下降趋势。边界渗透性的下降表明动词及物性在语言使用过程中有逐渐固化和规约化的倾向,反映了语言演变中的“马太效应”。当然,对个体词而言,由于不同动词在语义、语用、词源等各方面的异质性,存在着不同演变模式的选择可能性。同一演变模式内动词的语义共性以及不同模式间动词的语义差异,尚有待以后进一步考察。总而言之,Berg(2014)所提出的边界渗透性概念为研究语言演变提供了一个重要参数,未来也可用于考察其他相关的二元语言范畴,如实义词与功能词以及名词的可数与不可数性等范畴边界问题。