饭圈内部集体生产过程中的劳动控制研究

万丽萍 向斌 王敏

摘 要:关于饭圈内部集体生产过程的劳动控制问题,本研究采用网络民族志与半结构化深度访谈的方法,发现饭圈内部的管理层利用与放大饭圈成员“为爱发电”的情感动能,通过认同嵌套、情感反馈与行动引导三种劳动控制手段,助推饭圈内部集体生产的“幻像”。同时,饭圈成员能够进行“自我调适”,从“认同弱化”“价值缺憾”到“行动乏力”,形成粉丝基于自身需要和现实考量而反抗饭圈内部劳动控制的行为路径。

关键词:饭圈;劳动过程;情感认同;崇高体验;主体回归

中图分类号:G206文献标识码:A文章编号:2096-8418(2023)05-0070-09

粉丝常被定位为“数字劳工”,具有 “被控制”“被剥削”的特征,但对粉丝如何成为“被控制”“被剥削”对象的研究较少。因此,本文引入劳动过程理论,沿着“控制与反抗”的行為逻辑,从饭圈内部组织结构与权力行使角度切入,探析饭圈内部控制手段和集体生产行为模式,从多元视角分析粉丝自主性的回归。

一、文献梳理

(一)饭圈集体生产的组织基础与管理分层

1.饭圈组织形式的初成

饭圈具有特定的圈层传播模式和内部运作机制。[1]中国粉丝文化大致经历了“英雄崇拜”“追星”“选秀”“饭圈”等时期,[2]粉丝从最初的个体“追星族”,到“歌迷会”“影迷会”等有“会长”“秘书长”管理层级的团体组织,[3]新媒体场景又将中国的“粉丝文化”推到“饭圈文化”。[4]总之,粉丝文化相关研究呈现出“个体粉丝”到“饭圈粉丝”的身份标识迁移之脉络,其中包括组织形式的转变。

2.饭圈认同维度的演变

个体身份认同和群体情感认同是饭圈形成的基础。学者杰姬·斯泰西(Jackie Stacey)提出“认同幻想”[5],认为粉丝文化演变对外是“领地意识”,对内是“同温传播”,各司其职的虚拟社区有着堪比专业公司的明确分工。[6]饭圈的权力来自认同的力量,从路人到粉丝是“他者认同”到“自我认同”,从粉丝到饭圈是“自我认同”到“群体认同”。[7](18)认同的互动仪式性也是群体连接和强化群体内部认同的关键形式。[8]现有研究忽视了认同的其他行为机制,未认识到饭圈认同面临着“认同转移”,因此有必要对饭圈的认同维度进行延伸研究。

3.饭圈内部的管理分层与权力结构

粉丝群体具有较高的组织性、纪律性和运作能力,[9]显示出饭圈对粉丝个体的管理和约束作用。饭圈主体分为“管理层级”“核心层级”“边缘层级”,[10]管理层级拥有强大话语权,更有可能成为迷群领导者,[11]拥有巨大文化资本、获得经纪公司授权的主体更具管理层的特质。饭圈的建构以及参与者之间的交流,都离不开内部互动。[12]以微博为例,粉丝帮偶像“反黑”、刷流量、刷数据,偶像也相应地作出回应,这就形成了双向互动关系。[13]饭圈内部的交流互动促使群体认同强化,而管理层行使饭圈内部权力,成为促进集体生产的组织力量。

(二)劳动过程理论脉络梳理与饭圈文化

1.劳动过程理论的二元视角

爱德沃兹(Plichard Edwards)认为,劳动过程中的控制和反抗如影随形,并区别了三种工作现场控制的类型:简单控制、技术控制和科层(官僚)控制。[14](32)这一区分实则将生产控制深入到劳动过程的本身,将以往没有引起重视的组织结构纳入到劳动过程研究视域,而饭圈中就存在这种层级划分的组织结构。但爱德沃兹未考虑非正式制度对工人行为的影响,[15]这种非正式制度的特殊性在新媒体时代尤为明显。

2.劳动过程理论的再发展

布洛维(Michael Burawoy)认为,以往的研究忽视了生产者的主体性,驱动工人进行生产的更多的是内部“自愿性服从”,即被资本操控和形塑出来的“同意”,而非外部力量的压制。[16]布洛维超越了自布雷弗曼(Harry Brauerman)以来的“主—客”二元对立的禁锢,审视了生产者的主体性,并依托“文化霸权”理论从意识形态领域分析劳动生产过程中资本与工人之间的“同意”。[17]

3.劳动过程理论与饭圈文化

饭圈不是固定不变的“生产场所”[18],需要借用布洛维的“政治—经济—文化”理论框架,来分析粉丝群体是如何“心甘情愿”耗费大量时间与精力为新媒体产业贡献劳动成果,[19]为饭圈集体生产提供新的解释路径。有学者基于此理论研究综艺节目制作过程中的劳动控制,[20]也有学者研究女主播的情感劳动[21]、女性美容师群体的情感劳动[22]、记者“新闻民工”角色认知的形成机制[23]。但是,以上从“主—客”二元身份切入,结合“劳资客”三角结构和情感劳动特征的分析框架,[24]并不适用饭圈的组织形式。另外,传统的劳动过程理论也难以解释无薪甚至还要粉丝投入资金的饭圈活动何以为继。

基于身份与情感认同建立的饭圈是介于偶像、经纪公司与粉丝群体之间的代言人和中转站,也是一个不同于资本控制与剥削工人的新型社区。粉丝的认同通过饭圈得以放大和强化,但以往“控制与反抗”的关系与权力行使也带有协商和对话的意涵。

二、研究方法与资料来源

本文主要采用网络民族志与半结构化深度访谈的方法,访谈资料主要来源于2019—2020年期间在官方微信群参与的饭圈实际考察活动,以及对以滚雪球方式抽选出的30位参与不同饭圈的个体的深度访谈。访谈内容主要涉及“饭圈的类型”“加入饭圈的原因”“是否参与或组织饭圈活动以及如何看待这类活动”“不同阶段的认知变化”“对于饭圈内部管理的看法”“如何评价自身与其他成员的关系”“如何评价自身在饭圈的角色与经历”等。访谈过程中,明确告知对方访谈目的与用途,不做预设、不加引导,针对被访者感兴趣的话题进行深入交流,以获得被访者的真实想法,保证数据资料的真实性。

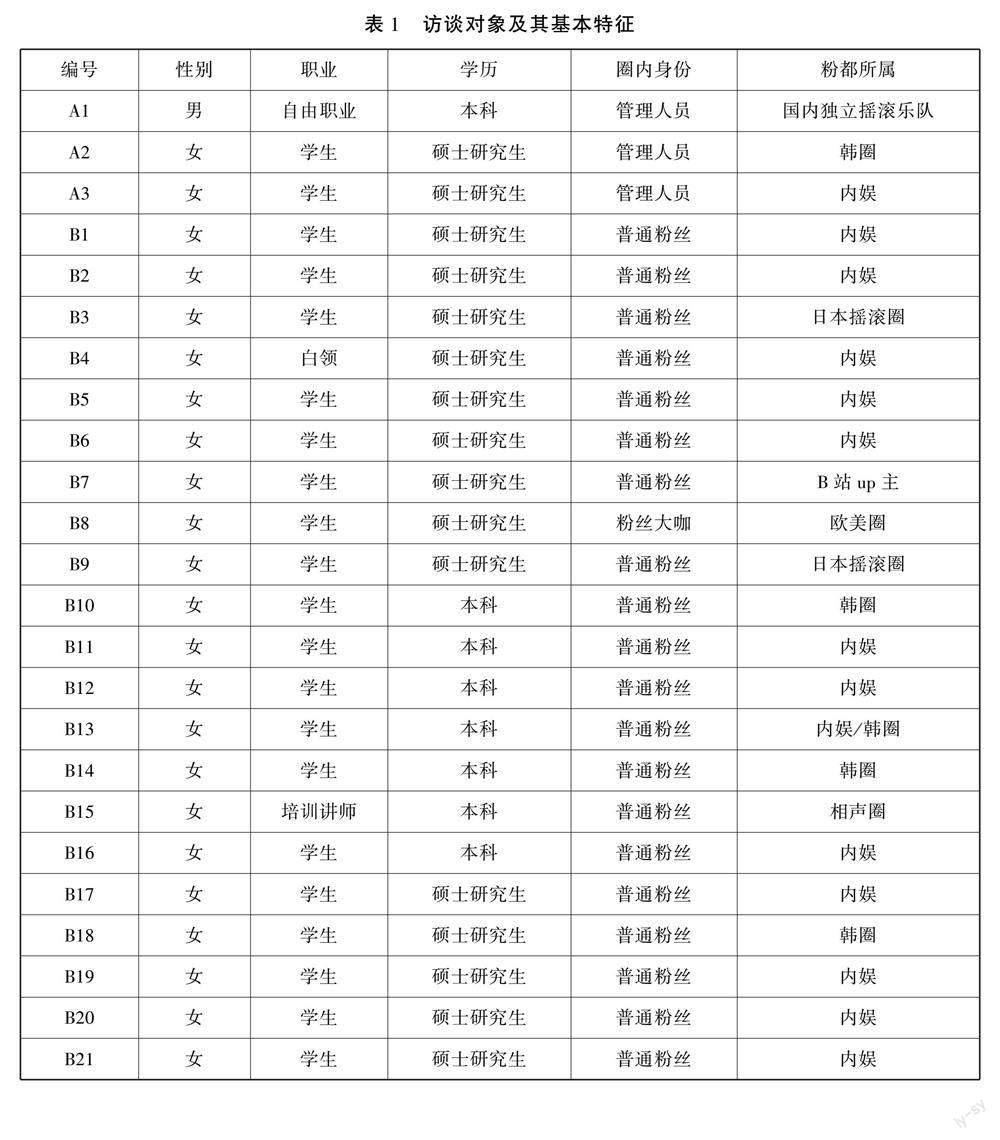

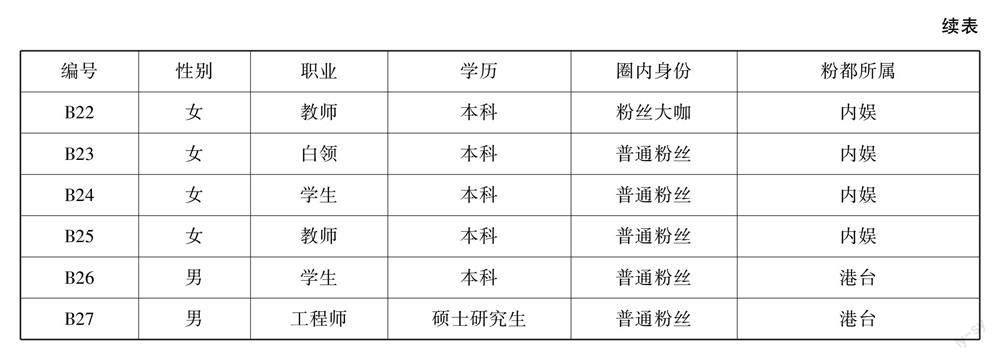

通过征集和筛选,访谈对象样本的性别比例为女性93%、男性7%,符合饭圈成员性别构成的特殊性。参与访谈的对象在饭圈内部的身份、职业和地位不尽相同,包含学生、自由职业者、白领以及教师,体现了样本身份的代表性。从饭圈的发展和特性来看,部分访谈对象参与到了韩圈与日圈,符合饭圈文化发展的国际特色。为了体现粉都圈子的代表性以及避免同质化,样本所选的粉都类型不仅包含舞台偶像、摇滚乐队成员、影视剧明星等常见领域,同时也包含B站UP主、相声演员等新领域,反映出不同行业的“饭圈化”趋势。将以上人员按照管理人员划为A列,普通粉丝划为B列,样本基本信息如表1所示。

三、 劳动控制:饭圈成员“为爱发电”的诱导机制

访谈发现,“为爱发电”是大多数粉丝对自身付出行为的总结,“为爱发电”成为饭圈内部集体生产的崇高体验。[25]布洛维指出,劳动过程中的支配不单是依靠政治规范性工具(一系列正式制度),更仰仗意识形态规范性工具,管理者将工作组织成“游戏”以说服工人积极投入其中。[26]粉丝不是工人,但当管理层将粉丝纳入包含情感体验的特殊“生产游戏”时,饭圈内部集体生产便将娱乐性与游戏体验融为一体。

张淑华等人认为,个人在形成身份认同的认知基础上,会对所归属的角色身份或群体怀有积极肯定或消极否定的情感倾向,并且在这些认知和情感基础上形成一定的行为模式。[27]沿着这个研究范式进行分析,发现饭圈内部的管理层通过“认同嵌套、情感调动与行动引导”三种劳动控制手段,利用与放大饭圈成员“为爱发电”的情感动能,在饭圈内部营造饭圈集体生产的“幻像”。其中,认同嵌套是组织基础,情感调动是核心要素,行动引导则是致效体现。

(一)认同嵌套:身份转化与科层管理的同步

人总是要与他人建立联系,以饭圈为依托,借助集體力量获得成就感,或许更容易让普通个体提升对自我价值的认同。[28]身份转变使个体认同感从“自我认同”发展到“群体认同”。“认同的力量”在后续的集体生产活动中发挥强大作用,饭圈身份认同获得的速度越快、体验感越强烈,个体就越能快速完成饭圈身份定位。

单靠网络结构和制度规定不足以形成“关系”,“关系”是“做”出来的。人们在互动中,通过标识关系、赋予关系以独特称谓和意涵、划定关系的边界,塑造出各种有利于经济行为的“社会关系”。[29]饭圈成员的身份转换后,不再是分散的个体,而是融入具有工作关系的团队。入圈后,很多成员的昵称改成了与偶像有关的名称,这种直接的身份标识就是一种身份认同行为,这种身份认同感在与其他成员交往时会进一步强化。个体粉丝入圈后,觉得与偶像之间的联系更紧密,觉得自己更重要(B2)。个体以新人粉丝的角色入圈,在“粉圈大大”引导下强化了自我认同和对群体的认同,同时,个体的身份认同也被外界进一步强化和建构。粉圈能构建出“我是××粉丝”的身份,这就是一种自己建构的形象(B8)。饭圈在集体生产活动中形成的特定“工作关系”,强化了群体内部认同,为更多集体生产活动奠定了组织基础。

饭圈的科层管理无时不在,内部有自上而下的层级划分,处于不同层级的成员通过等级结构中的位置控制资源,也是社会资本的一种表现。每个偶像都有自己的大站,粉头也都有自己的群,大粉带小粉(A2)。法国哲学家福柯(Michel Foucault)认为,知识产生权力,管理层通过提供普通粉丝难以获得的资源而彰显其权力,使得饭圈内部的科层管理显示出合理性。科层管理在粉丝身份转化的那一刻就发生了作用,在粉丝服从与认同饭圈内部规范时,这种管理机制便得到切实执行。在身份认同和群体认同基础上建立起来的身份和科层两个层次的认同嵌套,强化了饭圈内部集体生产的组织基础。

(二)情感调动:积极调动与耻感文化的渲染

不同于以经济回报为基础的传统工业生产,饭圈内部集体生产有着不同的动力机制。迪朗和斯图尔特(Durand & Stewart)在1998年提出的“透明游戏”揭示了工人的主体性如何被管理者整合。[18](176)与“赶工游戏”不同,生产者的主体意识在“透明游戏”中进一步放大。饭圈内部集体生产也是如此,当粉丝个体进行自主活动时,会注意到饭圈内部的集体活动。之前可能只是一个人喜欢,但是发现有一样兴趣的人有组织地为爱豆做一些事情时,也想去了解去加入(B18)。个体融入饭圈组织,帮助偶像获得更高的曝光度、话题度和知名度,这些行为则成为童祁认为的“数据劳动”[30]。

饭圈内部遵循着“圈层结构”的组织逻辑:一方面饭圈因兴趣而聚合,另一方面圈内根据粉丝的劳动贡献大小、掌握资源信息程度、阐释能力与传播技巧差异等形成等级分化。[31]正是这种层级划分,出现“粉圈大大”与“粉圈小白”的区分。当“粉圈大大”以“自己人”的身份与“饭圈小白”进行互动、交流时,情感反馈与情绪动员往往收效甚佳。[32]情感反馈一般分为两类:正向的情感交流和负面的情绪激励。正向的情感交流是积极情绪的放大与调动,使圈内更团结,动员更有效。“我们喜欢的乐队是温暖的,希望大家也能做一个温暖的人。”(A1)将对偶像的喜爱和对饭圈内部管理层的认同交汇在一起,这份正向反馈得到了体现。我觉得管理层很不容易,他们做事没有回报,我一般会换位思考,就会更加遵守一些规则(B20)。透明游戏还要求生产者应当在群体内部促进竞争。饭圈内部的竞争机制同样存在,个体的付出在饭圈内部得到认可会成为自身继续数据生产的重要动力。我们的集资每次都会公布,然后就会有小粉丝说“好厉害呀,出了这么多钱,好棒啊!”,这种声音让你不断调整自己的行为,以期获得粉丝内部的认同(A2)。饭圈内部福利成为饭圈生产活动疲乏时的动力,这种福利激励的策略会在适当时机予以展示。内部福利就是签名照、演唱会门票等,活动遇到困难时都有发布(B1)。当面临数据生产活动的困难时,内部福利激励就变成了情绪调动利器,也成为内部管理和加强粉丝连接的工具。

另一类情感反馈是负面的情绪激励,即利用饭圈内部的“耻感文化”强化饭圈内部的情感势能。裴宜理将政治运动中用以促发人们公开表达心中愤怒、恐惧和羞愧等感情的方法称为“情感工作”,它们可以营造情感氛围,唤起群众有利于革命工作的情感。[33]当数据不如意时,饭圈管理层就会以“自我检讨”的姿态介入,在“粉圈大大”们渲染下,耻感情绪会不断发酵,引发粉丝心态的转变,[32](40)从而达成负面情绪激励效果。“灯牌大战”时,基本上每一家都会出来虐粉,拿一些很惨的往事,一些不容易的经历去激励(B2)。投票时通过比较激发愧疚感,让你觉得“我宝贝怎么能比别人差!”(B1)

通过正向情感反馈,放大与调动积极情绪,让饭圈成员获得正向的情感认可和满足感。另外,通过激励饭圈成员的耻感情绪来充分调动成员的积极生产行为,也能收获良好效果。饭圈的形成和强化本就是基于强烈的情感连接,在两种不同性质情感反馈手段的作用下,饭圈内部集体生产在面临困境时仍能不断持续和有序进行。

(三)行动引导:集体安排与自主行为的交互

要使成员践行“为爱发电”的行为,饭圈管理层需要在行动引导层面充分调动成员,将饭圈内部集体生产变成日常化行为。塔克曼和惠特尔(Tuchman & Whittall)提出的“抢椅游戏”[34]解释了管理者与生产者整合完成统一目标的原因,即共同维护双方一致的利益。在透明游戏中,这种整合还局限于单一的基层工作团队;在“抢椅游戏”中,工人已经开始从高层管理者的角度来思考问题了。[18](177)在饭圈内部集体生产中,粉丝也同样做出更多的贡献,而且并不介意是否得到等价的回馈,在不断“赶工”中放大自己的力量。

布洛维指出,游戏对玩家的吸引力取决于游戏结果的不确定性与玩家控制的关系,游戏过难和过易都会使玩家失去兴趣。[35]饭圈内部的集体生产在情感的加持下变成了一种“娱乐”,一种“游戏”。与需要专业技能的劳动相比,“数据劳动”具有操作简单,可复制性强、技术含量低等基本特征。[36]同时,饭圈要求成员随时随地奉献自我,有一定的组织规范与要求。饭圈成员之所以不断“赶工”,是为了获得群体内部的情感认同与积极反馈。将饭圈内部集体生产内化为成员的自主行为,集体安排行动与自发行为相结合,是饭圈内部集体生产行为引导的核心手段。

饭圈内部集体生产由管理人员统一安排,这种集体安排的活动并不“强制”,会吸引大量成员参与。那种全年开着的“存钱罐”企划,每次都是APP自动发微博,有公开的集资排名(A2)。数据生产有两个主要目的,一是与外部竞争获得优势地位,二是与群体内部竞争获得认可。两种目的都是为了获得认同,行为引导也就充满了情感驱动力量。比如生日应援,谁家办得最盛大花样最多,就会得到其他圈子的羡慕和认可(B10)。在涉及偶像的数据竞争时,饭圈内部会最大限度地调动集体力量,这种行为引导往往收效甚佳。

不同于工人生产的限定性,粉丝能随时随地将饭圈生产纳入日常生活,在集体安排之外也能当成自发行为。我当时创作欲可大了,会剪他们的视频发b站,纯纯的“为爱发电”(B9)。自主行为与偶像之间能够产生关联,就是粉丝自主行为的目标导向,当这种行为内化为日常行为,个体的喜爱便在此过程中得到了体现和强化。我认识一个画手在这个圈子火了以后,官方找她订了一个官方周边的设计图,后续有很多人来找她接商稿(B7)。认同的力量在饭圈内部与官方得到双重体现,统一引导和自主创作达成了有机融合。

饭圈内部集体生产是一个持续过程,需要在管理层统一安排下进行,依托群体认同力量,促使饭圈内部集体生产更加顺利地开展。个体基于喜爱和情感认同而产生的自发行为,促成了其在日常生活中的自证表达。当个体得到官方和内部成员的认可后,其自主行为会被强化。在集体安排和个体自主行为的结合下,饭圈内部的行为引导得到切实体现。

四、主体回归:粉丝行为调适与控制反抗

布洛维在劳动过程理论研究中,过多重视“制造同意”,忽视了劳动者反抗的可能性。[18](175)另外,劳动过程中劳动者的情绪状况,也是劳动者主体性的重要表现,对劳动过程和劳动效率产生重要影响。[37]生产者也是影响劳动控制的关键因素,粉丝在集体生产过程中,能在饭圈内部“奖惩控制”中寻找自我,[38]由此体现出粉丝的主体性。因此,需要重新审视饭圈的控制手段与粉丝的主体性问题。

从访谈结果来看,22人已渐渐远离饭圈,并正在考虑是否要“脱粉”,占比达73%。因此,以下重点分析饭圈成员为何改变认知,调适自己的行为以反抗勞动控制。

(一)认同弱化:集体生产的裂缝初现

饭圈的核心要素是“认同”,个体的身份认同和群体认同共同构成了饭圈建构的基础力量。[7](18)饭圈通过成员对粉都的喜爱而提升成员的认同感,建构饭圈内部的“意识形态幻象”。“意识形态幻象的全部目的就在于尽力掩盖、克服现实中的裂缝,营造一个完美社会的存在”。[39]但当饭圈内部的认同感弱化,意识形态出现裂缝时,饭圈内部的控制开始式微。当个体在圈中的体验与自我期待发生强烈冲突,甚至演变为消极情绪时,认同感就会开始弱化,直至消失殆尽。我们圈子是CP粉丝,但有的人会转唯粉(B5)。入圈后的整体感觉会影响认同感,一旦饭圈成员认为饭圈并不适合自己时,就会开始调适自己的行为。最开始的认同是管理层带来的,但这种逼迫会给我压力,会产生怨怼和委屈,就更想跑路了(A2)。同样,饭圈成员的个性也会强化个体的自由选择倾向,在入圈时粉丝是以自由自主的身份加入,若成为了被他人支配的对象,则这份认同便会逐步消解。我不喜欢强烈要求我去做什么事情的大粉,遇到那样的人我就会直接取关(B6)。

认同是饭圈内部集体生产的内生动力,认同的弱化与消解是饭圈成员疏远饭圈的动因。源于对偶像的喜爱和关注进而在群体内部寻求的认同和情感反馈,在经受了戾气和争吵之后,以往的群体认同感便难以为继。即便粉丝对偶像的认同仍然存在,但饭圈内部集体生产已经面临巨大危机。

(二)价值缺憾:崇高体验的本质揭示

粉丝在饭圈集体生产过程中付出时间、金钱成本,获得“崇高”体验。这种体验能使人们从苦痛中获得“悖论性愉快”。[40]饭圈内部的集体生产需要粉丝付出代价,但是各种榜单与数据反而成为异化粉丝无偿“情感劳动”的背后推手,非理性消费与数据至上的追星价值观侵蚀着“饭圈文化”,[41]这与“为爱发电”的崇高体验相去甚远。另外,饭圈乱象整治也对个体起到有力引导。习近平总书记指出:“网络安全和信息化是事关国家安全和国家发展、事关广大人民群众工作生活的重大战略问题。”[42]2021年6月,中央网信办开展“清朗·‘饭圈乱象整治”专项行动,中央相关部门公布《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》,剑指饭圈乱象。政府部门正确引导个体主体作用的发挥,同时强化道德建设,形成法治和监督协同跟进的饭圈治理新思路。[43]这些举措不仅对饭圈及其成员加以警醒,更对“为爱发电”崇高体验的“祛魅”大有裨益。相关部门对饭圈乱象的治理措施、爱豆对饭圈的劝诫、对崇高体验的本质揭示等,也加深了个体对饭圈的认识。

当原本强调崇高体验的情感活动变成了情绪的剥削,粉丝付出成本却难以获得足够情感体验时,两者之间的冲突就会演变成为价值观的交锋。我和这个圈子的关系,就是消费者与生产者的关系,我就是一个被宰割的消费者(B4)。当粉丝对饭圈的认同出现裂缝,粉丝个体希望获得的情感体验难以满足时,便会反思以往积极参与集体生产的行为:反思追星的意义,反思自身在饭圈的角色定位。生理和心理的劳累,也不断弱化成员对饭圈的情感连接。即便成员对偶像仍保持喜爱,但饭圈则难以有效引导成员的生产行为。

(三)行动乏力:自我审视的现实考量

饭圈内部集体生产是“非正式劳动”,非正式劳动者能基于自身实际情况做出改变,有调适自己工作时间的自由,也有安排自身工作内容的自由,[18](184)饭圈成员在“非正式劳动”的工作体验下能够将自身置于灵活主动的地位。饭圈内部集体生产是情感劳动,需要粉丝付出大量时间成本,当个体的感触、经历与饭圈内部的要求冲突时,个体行动乏力就会成为疏远饭圈的最后动因。30位被访者都提到付出大量时间和金钱所带来的负面影响不容忽视,进而开始反思自己的选择。对饭圈的态度就是“好奇—加入—深入—疲惫—退圈”,真的深入饭圈我觉得会给正常生活带来很大影响(B2)。粉丝在生活中遇到的问题与期待相悖,也是促使自我調适的关键原因。因为论文和毕业的压力,那段时间只会觉得这些东西无感(B4)。对偶像的喜爱具有阶段性,当个体转换到其他情境时,与饭圈的关联也会改变。我考研时不参与这个圈子对生活也没什么影响,甚至不参与还获得了一些快乐,现在我已经把自己抽出来了(B7)。

饭圈成员在“非正式工作”中保持着强烈的自主意识,个体并非被完全支配。饭圈成员会表达自己的真实想法,通过切实的行为直接体现。行为调适分为两种:一种是将自身抽身开来,不再参与饭圈内部集体活动;另一种是直接抛开对偶像的认同和喜爱,不再当“粉丝”。这些行为调适是粉丝主体回归的表达,也是对饭圈内部劳动控制的明确反抗。

五、结 语

饭圈内部管理层唤起成员的认同感,以正向情感调动达到集体生产的正向激励效果。当饭圈内部的集体生产面临困境时,管理层抒发自我的“愧疚感”激发全体成员的“耻感情绪”,加强内部团结。当群体认同力量强化,情感调动得到满足时,饭圈内部的行动引导就会变成集体行动,个体在其中扮演着被安排和被支配的角色。大多数时候个体对这种控制不加以反抗,且乐在其中。个体在自发行为中付出大量成本,达成的“崇高体验”可以解释这看起来匪夷所思的付出。

饭圈内部营造的意识形态氛围促进饭圈集体生产的“幻像”,暗示着劳动者对其本质的非知。[20](182)饭圈的权力来自成员的认同,一旦认同弱化,集体生产和行为引导就难以为继。无论是认同的弱化,价值的缺憾还是行动的乏力,根本逻辑在于粉丝能够发现自身的主体性,在实际生活中理性反思,行为调适就是粉丝审视自我并回归主体的体现。

饭圈成员对偶像的喜爱和回归主体两者并不对立,只是需要理性看待不同选择,不至于陷入饭圈内部营造的“意识形态幻像”。另外,本次样本都是受过大学本科和硕士研究生教育的人群,对于饭圈行为的认知存在特殊性。当前,饭圈成员有低龄化趋势,对低学历饭圈成员而言,能否充分认识到自身主体性,穿越饭圈内部营造的“幻像”,结合自身的实际情形做出行为调适?这是后续值得关注的问题。

参考文献:

[1]胡泳,刘纯懿.现实之镜:饭圈文化背后的社会症候[J]新闻大学,2021(8):65-79+119.

[2]常江,朱思垒.粉丝文化:范畴、变迁与“出圈”[J]青年记者,2021(19):9-11.

[3]胡岑岑.从“追星族”到“饭圈”——我国粉丝组织的“变”与“不变”[J]中国青年研究,2020(2):112-118+57.

[4]孟威.媒体与粉丝文化——一种互动关系的视角[J]青年记者,2021(19):22-25.

[5]陶东风.粉丝文化读本[M]北京:北京大学出版社,2009:218-221.

[6]刘宏,臧赫.粉丝生产偶像:粉丝文化的新变化——以养成系偶像的生产为例[J]青年记者,2021(19):16-18.

[7]曾庆香.“饭圈”的认同逻辑:从个人到共同体[J]人民论坛·学术前沿,2020(19):14-23.

[8]潘曙雅,张煜祺.虚拟在场:网络粉丝社群的互动仪式链[J]国际新闻界,2014(9):35-46.

[9]王倩.虚拟社区“鹿晗吧”的“迷群”身份认同建构研究[J]教育传媒研究,2017(2):80-83.

[10]马志浩,林仲轩.粉丝社群的集体行动逻辑及其阶层形成——以SNH48 Group粉丝应援会为例[J]中国青年研究,2018(6):13-19+45.

[11]胡岑岑.迷群领导者特征的参考指标的编制及验证[J]新闻春秋,2014(1):65-74.

[12]胡岑岑.建构社区与制造快感:网络社区中粉丝的交流实践类型及意义[J]国际新闻界,2018(3):152-173.

[13]姜雯嘉.传播视域下的“饭圈文化”探析[J]东南传播,2019(6):51-53.

[14]闻翔,周潇.西方劳动过程理论与中国经验:一个批判性的述评[J]中国社会科学,2007(3):29-39.

[15]游正林.管理控制与工人抗争——资本主义劳动过程研究中的有关文献述评[J]社会学研究,2006(4):169-185+245.

[16]李洁.重返生产的核心——基于劳动过程理论的发展脉络阅读《生产政治》[J]社会学研究,2005(5):234-242+246.

[17][美]迈可·布若威.制造甘愿:垄断资本主义劳动过程的历史变迁[M]林宗弘,等译.台北:群学出版社,2005:101.

[18]郑广怀,孙慧,万向东.从“赶工游戏”到“老板游戏”——非正式就业中的劳动控制[J]社会学研究,2015(3):170-195+245.

[19]姚建華,徐偲骕.全球数字劳工研究与中国语境:批判性的述评[J]湖南师范大学社会科学学报,2019(5):141-149.

[20]贾文娟,钟恺鸥.另一种娱乐至死?——体验、幻象与综艺娱乐节目制作过程中的劳动控制[J]社会学研究,2018(6):159-185+245.

[21]涂永前,熊赟.情感制造:泛娱乐直播中女主播的劳动过程研究[J]青年研究,2019(4):1-12+94.

[22]施芸卿.制造熟客:劳动过程中的情感经营——以女性美容师群体为例[J]学术研究,2016(7):60-68+177.

[23]戴海波,杨惠.劳动过程理论视域下记者“新闻民工”角色认知的形成机制[J]西南民族大学学报(人文社科版),2017(9):164-169.

[24]何明洁.劳动社会学视野中的服务业研究[J]学理论,2010(29):61-64.

[25]李珺平.试论崇高体验[J]陕西理工学院学报:社会科学版,1993(3):53-59.

[26]Burawoy, M.(2001). Dwelling in capitalism, traveling throughsocialism.ln Baldoz, R.et al,(eds.).The critical study.of work.Philadelphia:Temple University Press,21-44.

[27]张淑华,李海莹,刘芳.身份认同研究综述[J]心理研究,2012,5(1):21-27.

[28]彭兰.网络的圈子化:关系、文化、技术维度下的类聚与群分[J]编辑之友,2019(11):5-12.

[29]Zelizer,V.A.(2012)How I became a relational economic sociologist and what does that mean?Politics & Society, 40(2): 145-174.

[30]童祁.饭圈女孩的流量战争:数据劳动、情感消费与新自由主义[J]广州大学学报(社会科学版),2020(5):72-79.

[31]陈彧.共享仪式与互赠游戏——以百度贴吧为例的虚拟粉丝社群研究[J]当代传播,2013(6):27-29.

[32]庄曦,董珊.情感劳动中的共识制造与劳动剥削——基于微博明星粉丝数据组的分析[J]南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学),2019(6):32-42.

[33]裴宜理.重访中国革命:以情感的模式[J]中国学术,2001,3(4):97-121.

[34]Tuckman,A.& Whittall,M.(2002).Affirmation, games, and insecurity:Cultivating consent within a new workplace regime.Capital & Class,26(1): 65-93.

[35]Burawoy,M.(1979).Changes in the labor process under monopoly capitalism.Chicago:University of Chicago Press.

[36]杨馨.情感劳动的传播政治经济学批判——以L后援会为个案[J]新闻记者,2020(9):14-24.

[37]罗建文.论劳动过程中的劳动者主体性及其激活[J]上海师范大学学报(哲学社会科学版),2021(4):37-46.

[38]陈新民,雷晨琅.数字劳动与自我建构:粉丝参与的二重性[J]新闻与写作,2021(3):54-61.

[39]苏平富.意识形态的秘密:“他者的短缺”或“真实的缺失”——齐泽克意识形态理论初探[J]哲学研究,2006(8):66-70.

[40][斯络文尼亚]斯拉沃热·齐泽克.意识形态的崇高客体[M]季广茂,译.北京:中央编译出版社,2002:77.

[41]刘海明,冯梦玉.数据至上的“饭圈”乱象反思[J]青年记者,2021(11):40-42.

[42]中共中央党史和文献研究院.习近平关于网络强国论述摘编[M]北京:中央文献出版社,2021:33.

[43]安静,张妮.基于治理政策的网络“饭圈”乱象研究[J]北京科技大学学报(社会科学版),2022(5):510-516.

[责任编辑:高辛凡]