游动的“媒介”:游泳运动场域中女性身体的转译及传播实践(1927—1937)

李雅琪

摘 要:女性游泳身体(1927—1937)因其身体展演性、直观性和涉及种族健康的进步立场等而成为广受关注的对象。文章从身体媒介与转译的视角出发,考察作为“媒介”的女性游泳身体的转译过程及传播实践。保守人士痛陈女性游泳身体“有伤风化”,政府、先进知识分子、媒体等行动者通过一系列话语实践,将女性游泳身体定义为“健康美”之身体,从而确立其合法地位。运动场上的女性游泳身体通过对政治话语的转译,改变了原有的身体属性,生成“运动场上的救国女英雄”;日常生活中的女性游泳身体通过对时尚话语的转译,生成“摩登泳装女郎”。此外,女性游泳身体联结媒体、政府等异质行动者,卷入以“女性游泳身体”为主体的传播实践,继而生成新的传播网络。

关键词:女性游泳身体;媒介;转译;传播实践

中图分类号:G206.2文献标识码:A文章编号:2096-8418(2023)05-0090-09

1927年,在“救亡图存、体育救国”的时代强音下,南京国民政府开始大力推进体育运动的发展。1927年,《中华民国教育宗旨及其实施方针》正式公布,明确规定“各级学校及社会教育,应重视推动国民体育之发展”[1]。1929年颁布的《国民体育法》是中国历史上第一部体育发展领域的法规。[1](131)此后,全国游泳池数量迅速增加,女性游泳运动逐渐兴起。女性游泳作为最具身体表征的运动项目,能在一百年前的中国成为最受欢迎的运动之一,必然有其发展的特殊性。

关于民国女性游泳运动的媒介文化史研究鲜少,且多未突破传统的新闻史书写方式,即重在探究媒介是如何呈现和建构女性游泳运动。周丹探讨了民国画报对游泳运动员杨秀琼表征方式的变化,[2]邓先宇的研究则重在探讨《申报》对游泳运动员杨秀琼形象的建构。[3]这些研究只是关注媒介内容,停留在对报刊文本的描述分析层面。汤锐从体育、性别、政治动员三个维度考察游泳运动员杨秀琼传奇的运动生涯。[4]此研究虽然关照了传播学研究视阈中女性身体的不同面相,但是这种身体是非生产性的客体,是“管束、规训、争夺的物质存在”[5]。女性身体的能动性被研究者漠视了,它与社会的勾连关系也被研究者简单化了。缘于此,本研究基于1927-1937年的《申报》《大公报》(天津版)《良友》《玲珑》《妇人画报》等报刊上的女性游泳身体相关报道,试图从身体媒介与转译的视角出发,聚焦女性游泳身体这一特殊的媒介样本,将其视为“连接人与世界的媒介”[6],考察作为“媒介”的女性游泳身体,是如何进行传播实践的,又是如何参与到人与社会的关系之中。探寻女性游泳身体与其他行动者如何通过转译产生联结,又是如何通过联结生成新的传播网络与关系网络。

一、 作为“媒介”的女性游泳身体

主流传播学在很长一段时间都存在“身体缺席”的现象,即过度关注意识主体,忽略身体的存在。这主要来源于古希腊哲学家身心二元论的哲学传统,他们视身体为束缚和阻碍,并认为身体是“附属于整一性主体的、无个性特征的身体”[7],活生生的身体被人为地抽象和忽视了。身心二元论尽管具有认识上的便利,却否定了身体的差异性、流动性、关系性。莫里斯·梅洛-庞蒂(Mauvice Merleau-Ponty)提出身体是知觉活动的本源,这是对身心二元论的有力批驳。他认为,身体才是我们所有经验的前提条件与意义中心,知觉的理论也是身体的理论。身体就是一种建构性的、本源性的、整体性的、关系性的存在处境,身体也是与世界互蕴互生的关系网络的中心。[7](85)此外,梅洛-庞蒂提出身体是媒介,是“使不可见之物隐喻式地显现为可见之物的重要媒介”[7](115),是“連接可见物和不可见物的沟通渠道”[7](115)。由此观之,身体成为沟通人与社会的媒介,身体是传播之网中的行动者。因此,本研究试图从这个角度重思女性游泳身体及其传播实践中的媒介性。

理解女性游泳身体的媒介性,不能只研究女性游泳身体,而需深入研究与之密切相关的行动主体,以及彼此联结而生成的关系网络。女性游泳身体具有媒介的“联结”和“生成”属性,它与其他实体发生联结,这种联结需通过相互之间的“转译”促成,进而生成传播之网与关系之网。“转译”既是一个理论概念,也是一种理论视角,强调各行动者之间的转换、互动、联结。每个行动者都是“中间者”,需要用自己的“语言”转换其他行动者的“兴趣”,从而产生与其他行动者的联系。此外,“转译”亦是一种“延展动因”[8],是生成新的传播网络的催化剂。本研究将女性游泳身体视为其时女性游泳运动实践关系网络中的重要节点,试图探究作为行动者的女性游泳身体是如何在国人视野中“可见”,如何征召其他行动者加入以“女性游泳身体”为主体的传播实践中,又是如何联结其他行动者生成传播之网与关系之网。

二、话语转译:女性游泳身体作为定义“健康美”的媒介

尽管南京国民政府颁布一系列政策大力扶持女性游泳运动的发展,但女性游泳身体的展露一直饱受争议,保守人士常以“游泳有伤风化”的论调反对女性游泳运动在中国的发展:

我有一位朋友说:在我们的所谓游泳池里,与其说是游泳,那毋宁说是在水池里浸浸,好在去的人也并非为游泳而去,女的大都是为去拍照,好在什么画报上刊上“游泳家”或“善游泳”等字眼;男的也大都抱非分之想,借游泳的名目去亲近亲近女人;就即使是真正为游泳而去,并且是靠游泳出了名吧,那也只多几个“美人鱼”,让一班无聊的家伙去像捧角似的捧她,替她执鞭,替她做起居注。所以得出结论:他认为游泳应该禁止。[9]

作家马国亮称女性游泳运动不过是“一件时髦的装饰”,“即使当是把身体锻炼,也不过是想把身体弄得好看一点,以便于更容易取悦于男子而已,却决不会是为了要建创事业的”[10]。

面对种种质疑,政府、先进知识分子、媒体等行动者必须要为女性游泳身体做合法性论证,女性游泳身体便成为了定义“健康美”的媒介。“健康美”不仅是一种审美理念,还是一系列的话语实践。围绕“健康美”进行的话语实践恰好暗合了传播的转译观。法国著名哲学家布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)认为,转译可通过“中介化”功能,创造一种新的联结,并在某种程度上改变事物的属性[11]。转译可分成四个阶段: 问题呈现 ( problematization) 、利益说服 ( interessement) 、征召( enrollment) 以及动员 ( mobilization)。[12]政府、先进知识分子、媒介等行动者若想解决“女性游泳运动在中国顺利发展”这个问题,他们需要通过话语实践将“健康美”的审美观念转译为可以有效传播的话语,从而征召更多人加入到女性游泳运动中来。

“健康美”审美观念不仅是对“病态美”的有力反驳,而且暗含在国家话语系统中:

我国的女子以为美人的身体一定要“弱不禁风”才显得出苦条外姿,“多愁善病”才能够动人怜爱,这种畸形的审美观念不知减弱了多少女子的体质,牺牲了多少女子的健康,我们现代的妇女切不可再犯着这种时代错误,因袭这种畸形的审美观念了,应该以平均发展的健康美来代替畸形的容貌美,欧美亦“虽有美顔,不如美态”的名言,而美态是寄托于健康的身体上的,所以一个现时代的妇女应该认识这种健康美的重要性。[13]

这种描述让国人感受到了“健康美”取代“病弱美”的必要性与紧迫性。那么,如何才能达到“健康美”的标准呢?各行动者们须让国人看到游泳是达到“健康美”的最佳途径,因此将“健康美”与女性游泳运动紧密勾连是话语转译的关键步骤。《妇人画报》曾载文道:

一九三四年的夏,是最适宜游泳的季节。时代的小姐太太们,请不要放弃这游泳的良机。它是康健的好友,也是潮流的趋向。[14]

不仅如此,媒体还经常通过中外女性的比较,凸显西方游泳女性的身体强健,反衬出中国女性羸弱的体态。《良友》画报曾刊载两幅对比极强的照片(见图1),配文道:

本期所刊泅泳装束,是盛夏体育生活的先声。左图摄于灯光之下,让我们想到中国女子一向深居简出,以白皙为美——灯光终于是柔弱的象征。右图摄于巴黎海滨咖啡座,泅泳者坦背曝日,享受赐人健康之日光。[15]

虽然从文字中看不出杂志编辑的态度,但两幅图皆有其隐喻性内涵。左图中的中国女子仿佛要被黑色吞没,右图中的法国女子自信地舒展在阳光之下。期刊编辑通过对比的方式,向国人传递一种理念:游泳是达到健康美的捷径,游泳可使女性体态优美、自信阳光。中国女性需向西方女性学习,多去阳光下享受游泳的乐趣。因为“常在日光下运动的女子,她的美是生动而活跃的。她不是生长在玻璃房中的花草之美,她有康健地长大于大自然怀里的青春之美”[16]。

《良友》画报驻柏林奥运会摄影记者归国后,曾感叹道:

欧洲女子多是身体强健,……每逢周末,她们的休闲方式不是戏院舞场,而是郊外的旅行,如爬山、滑冰、游泳等,……这就是欧洲女子不同于中国女子之处。有强健的母性才有强健的民族,这便是欧洲各国比中国强盛的原因。[17]

“女性游泳运动”“身体强健”“强健的母性”“强健的民族”被行动者直接勾连在一起,深深地嵌入国家话语中。由此观之,各方行动者通过话语转译,将“健康美”与“女性游泳身体”紧密勾连,“健康美”理念帮助女性游泳身体转译成符合国家需要、时代潮流的身体。女性游泳身体成为定义“健康美”的媒介。它是处在“病弱美”身体对立面的现代女性身体,亦是其时的中国正在召唤的新女性身体。

女性游泳身体作为定义“健康美”的媒介,合法性得以确认。虽然反对女性游泳运动的声音时常出现,但是“健康美”话语为其赋予了“有健康之女性方有强健之民族”的政治意涵。因此,女性游泳运动在反对声中依旧能够召唤越来越多的人加入其中(见图2、图3)。

三、“运动场上的救国女英雄”:政治话语的身体转译

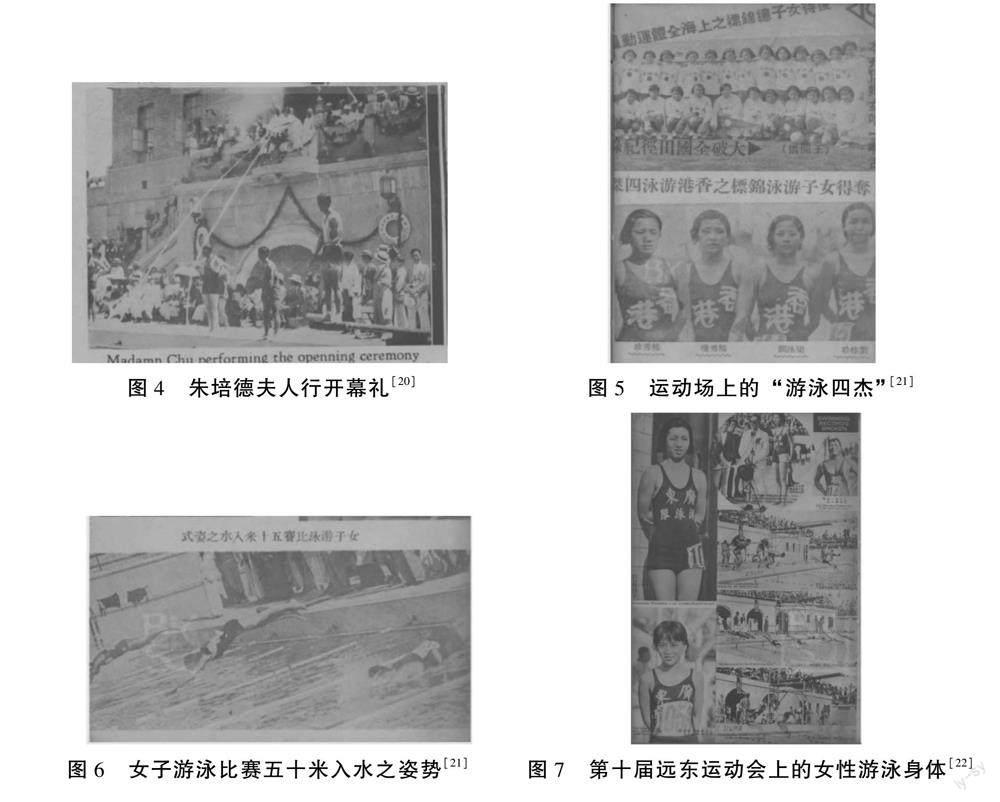

1932年夏,南京中央运动场的游泳场正式落成。政府要人朱培德夫人前来参加开幕礼,《良友》对此事刊载图文报道(见图4)。当时,国民政府正在为翌年举办的第五届全国运动会做准备。斥巨资兴建中央运动场的游泳场,可见国民政府对游泳运动的重视。

彼时,“体育救国”的爱国话语笼罩整个体育界。1933年,女性游泳身体第一次出现在全国运动会的赛场上。在此之前,男性游泳项目的比赛成绩一直不理想,《申报》曾于1930年载文道:“我国游泳运动不甚发达,在远东运动会中屡次失败,实为我国体育界之大耻。”[23]《大公报》也曾刊载文章《谈游泳》:

从前称霸全欧的罗马人,个个都能泅水。现今的美国人,据统计说,每五人中有一个是善于泅水的。固然,一国的强盛不完全在人民之能否泅水,正如一人的健康不完全在他能不能泅水一样。但是善于泅水的人,必定身体健壮。有健壮人民的国家,也必一样强盛。却是无疑的,我們中国人被称为了东亚病夫,于是一般的“志士”都奋然而起的作提倡体育的呐喊,于是乎田径赛球类比赛者,都时时的见着闻着,然而独独关于游泳上的比赛,则渺焉无闻,这实在是可深惜的。[24]

由此可见,在以“男性”为表征的游泳赛场中,中国屡屡战败。中国男性惨遭去势窘境,仿佛正是懦弱无能的男子,使得中国为他国耻笑。

1933年第五届全国运动会的游泳赛场上,来自香港的四名女运动员大放异彩,被媒体盛赞为“游泳四杰”[21]。杨秀琼更是勇夺五项冠军,成为运动赛场上的焦点和媒体的宠儿。赛场上的她们,面部没有任何修饰,梳着干净利落的齐耳短发,穿着专业泳衣的身体康健有力(见图5、图6)。她们面对镜头,眼神不再害羞躲闪,坚毅而自信。她们仿佛在对每一个关注着她们的人说:“我们并不比男性弱,我们也可以为国争光!”此时,女性身体将“体育救国”“健康美”等政治话语转译进游泳赛场上的女性身体实践中。赛场上强势崛起的女性身体为政治话语赋予了“物”的表象,作为“救国英雄”的女性游泳身体第一次在赛场上“可见”。

运动场中崛起的女性游泳身体迅速吸引了媒体的关注,作为主要行动者的媒体敏锐地将女性游泳身体与“新女性”的时代话语相勾连,发文称:“中国女性是渐渐地醒觉来了。……由运动的精神推到其他的事情,女子将来不至再居被动地位。从体格的锻炼中,将要造成新女性的典型。”[25]《玲珑》杂志更是载文称赞杨秀琼“假以时日,当更有成就,实为我国之Helen Madison及Eleanor Holm(二人均为世界著名的游泳运动员)”[26]。媒体的加入,使得女性游泳身体在全国“可见”。“游泳四杰”成为炙手可热的明星,深受国人的追捧与喜爱。

1934年,第十届远东运动会在菲律宾马尼拉举行,中国女性游泳身体第一次出现在国际赛场上。她们毫不畏惧,成为全场瞩目的焦点。杨秀琼再次包揽三项单项奖冠军和一项团体奖冠军。“游泳赛场上中国国旗屡升,国歌迭奏,观众掌声不断,此为中国于远东运动会前所未有。”[27]几位女性游泳运动员身穿“广东游泳队”的泳衣(见图7),更加自信笃定地面对来自世界的目光。在国际游泳赛场上奋力拼搏的身体是对“体育救国”政治话语的又一次转译,此时的她们已然超越了性别界限,成为能与他国较量的“救国英雄”。杨秀琼第一次在国际赛场的惊艳亮相,使得“参加各国惊羡之余,至锡以美人鱼之雅观。此则堪为我国运动界扬眉吐气者也”[28]。

1936年,中国仅派出两名女运动员参加第十一届柏林奥林匹克运动会,杨秀琼位列其中。她虽然未能闯入决赛,但是打破了自己创造的全国纪录。杨秀琼在世界级大赛中的出现意义非凡,她成为“中国与欧美颉颃”之载体,并“向西方列强展现中国女性的刚强坚毅、健康昂扬的一面,一扫先前‘病夫‘病美人之耻,则老大之中国可化为少年之中国,巍然与各国并驾齐驱”[29]。《大公报》刊载了沈嗣良在沪青年会演讲内容:“……中国的国旗,以前在德国每逢重要场合,挂万国旗的時候,竟然会找不到我国国旗,所以这次我国的国旗,在德国也可称第一次受到德国民众的注目,且受到深刻的印象。”[30]

如前文所述,运动场上“失语”的男性身体无法转译“体育救国”的政治话语,女性游泳身体在赛场上的“可见”才承载更多意义。男性颓萎与国家衰弱的窘境促使她们成为“女杰英豪”“游泳救国之英雄”“与欧美颉颃之英雄”,她们要“为国家争盛名,并洗刷‘病夫的耻辱”[31]。在此过程中,作为行动者的媒体通过一系列的话语实践,使得铭刻了政治基因的女性游泳身体在更大范围“可见”,从而吸引更多人关注女性游泳运动。媒体对运动场上女性游泳身体的报道并非直接的呈现,而是以一种“铭刻”的方式介入事物的发展过程之中。[32]经由此,运动场上的女性游泳身体吸引更多人的关注。她们走出运动场,成为时人追捧的对象,亦成为时人想象现代女性与民族国家的新載体。与此同时,作为行动者的国民政府看到了女性游泳身体与新生活运动结合的可能性。

1934年2月,新生活运动于南昌发起,运动以“礼义廉耻”“生活军事化”等为宣传口号,关涉国民体育发展状况。政府为了支持体育运动发展,特在南昌举行水上运动大会。杨秀琼受邀参加水上运动大会的剪彩仪式,“莅场者有军政党界几个要人,场内外由军警维持,在悠扬的军乐声中,由杨女士行剪带礼”[33]。1934年8月,杨秀琼受邀参加在南京举办的游泳赛,行政院秘书长褚民谊诚挚欢迎杨秀琼及家人的到来,“为杨合家在预备之马车前摄影,并撩起衣服,爬上马车驾驶,手执马鞭,权作马夫,供人为之摄影”[34]。此后,杨秀琼又受邀前往上海推广新生活运动。上海新生活俱乐部筹备主任刘百川及夫人韩文美在东亚酒楼为杨秀琼及家人设宴饯行。显然,杨秀琼已经跨越性别界限,成为新生活运动的最佳代言人。国民政府与杨秀琼的联合行为既宣传了新生活运动,又通过体育与政治合谋的方式拓展了“女性游泳身体”的政治意涵。

作为行动者的女性游泳身体,将“体育救国”的政治话语转译进运动场上一系列的身体实践中,使得“运动场上的救国女英雄”在国人视野中“可见”。随之,媒体、政府被征召进以“运动场上的救国女英雄”为主体的关系网络中,彼此深度互嵌,转译联结,女性游泳身体从而延伸至物质空间的更多层面,具有更丰富的意涵。

四、“摩登泳装女郎”:时尚文化的身体转译

一位游泳爱好者曾这样描述1935年的虹口游泳池:

在虹口游泳池里,女人真是不少吓!但伊们之中,会游水的却是不多,因为身上虽是穿着一九三五式羊毛泳衣,而深水的地方,再没有人敢去的。一位朋友感慨的对我说:“女人在游泳池里,无非装阳,会游水的究竟不多!”[35]

此时,游泳不仅是一项健身运动,更是一项时尚娱乐活动。泳池里的女性穿着“一九三五式羊毛泳衣”展示身体之美。她们真正在意的不是游泳技能,而是时尚的泳装身体。

时尚源起于19世纪,是一种随着工业化、都市化等现代化进程出现的社会现象。[36]时尚的目标接近于纯粹的金钱所有[37],消费经济的发展必定会加速时尚的流动。20世纪20年代的都市深受西方价值观念及生活方式的影响,“西方现代性”与“国族现代性”激烈碰撞,消费主义、享乐主义等现代性元素迅速滋长,时尚文化成为中国都市文化的重要组成部分。在时尚文化浸润影响下的都市现代女性追逐时尚,强调个性,厌恶平庸。

女性游泳运动的盛行使得女性开始关注自己的身体。泳装身体在国家话语庇护下获得展示的合法性,又经由时尚话语所倡导的西方化审美理念与生活理念,消解了日常生活中国家话语叙事的神圣性。此时,女性游泳身体将时尚话语转译进了日常生活实践中,作为“摩登泳装女郎”之身体得以在日常生活中“可见”。泳装变成了“化妆的艺术品”[38],用来衬托和补充身体之美。都市女性试图通过穿着时髦泳装来展示时尚的身体。

1934年的虹口游泳池热闹非凡,“男的女的,老的少的,在水里嬉闹着。他们与她们,享受着热浪的恩惠,且快乐着”[39]。泳池边,一位身着泳装的男子将身着简约时尚泳衣的女子高高举起,露出白皙的皮肤,头发烫成流行的“permanent wave”,笑容肆意绽放(见图8)。此刻的女性游泳身体自由舒展在轻松愉悦的氛围中,其不仅作为置于国家话语下“国民”之身体而存在,亦作为追求自由、个性、时尚的“摩登泳装女郎”之身体而存在。她们不仅注重身体的装饰,还追求一种休闲惬意的时尚生活方式。“摩登泳装女郎”在内忧外患的紧张局势下出现,突破了国家话语对身体的束缚,女性身体的欲求得到了某种程度的满足。

“摩登”在其时的中国兼具双重属性,一方面要满足对个性化的需要,另一方面则需通过特定范式的模仿,将相同趣味的人整合起来。《良友》《玲珑》《妇人画报》等时尚刊物作为主要行动者,注重对“摩登泳装女郎”的身体呈现,为都市女性提供想象与模仿的对象。

时尚杂志中刊载了大量国内外明星、名媛及女界名人身穿各式泳衣的性感照片,身着时尚泳衣的女郎自信而优雅,时尚气息扑面而来。这些图片悄然成为一个个生动的时尚符号,读者可通过解码过程对符号进行意义再生产。《妇人画报》曾在“美容与时装”专栏刊载图文《季节之先驱者》(见图9),向都市女性介绍了八款泳衣,配文称“勇敢的女子不妨穿用网形和cellophane(玻璃纸)所制成的浴衣”,并介绍了四款拖鞋,配文“下图为沙滩上的拖鞋种类,颇新颖而可爱”[40]。画报将女性的身体塑造成一个亮眼的消费符号,仿佛在告诉消费者,“你穿上它,也会如此迷人”。消费与作为“摩登泳装女郎”的身体在某种程度上形成了意义的置换。女性时尚刊物仿若时尚与都市女性之间的桥梁,通过图文并茂的描述,吸引读者的目光,悄无声息地影响着女性审美趣味、时尚理念。在此过程中,作为“摩登泳装女郎”的身体被时尚刊物强调了时尚娱乐属性,并暗示一种“享乐主義”的生活价值观念。个人主义与消费主义在一定程度上游离出了国家叙事话语系统。

都市女性通过游泳更加关注自己的身体,泳装身体在此过程中将时尚话语转译进日常生活实践中,作为“摩登泳装女郎”的身体在日常生活中“可见”。与此同时,作为都市女性穿衣打扮及生活方式模仿来源的时尚刊物刊载了大量“摩登泳装女郎”身体,她们一时间成为读者对于时尚现代性想象的物质载体。越来越多的都市女性通过模仿的方式卷入以“摩登泳装女郎”为主体的日常生活实践中,她们不仅模仿时尚杂志倡导的“摩登”穿衣方式,亦模仿“摩登”的价值理念与生活方式,从而在某种程度上逃脱了国家话语系统对女性身体的束缚,成为时尚现代性真正的推动者与实践者。

五、联结与生成:以“女性游泳身体”为主体的传播实践

1931年,“九·一八”事变后,我国东北沦陷。日军为进一步挑起全面侵华战争,陆续运兵入关。1937年,“卢沟桥事变”揭开了全面抗战的序幕。此后,日渐浓烈的抗日气氛笼罩中国大地,游泳运动的发展被踩了急刹车,以女性游泳身体为主体的传播实践发生了巨大变化。

纵观1927年至1937年游泳运动场域中女性身体的转译及传播实践,我们可以清晰地看到,以女性游泳身体为主体的传播实践中嵌入了复杂的转译过程,行动者们通过转译彼此联结,进而生成新的传播网络。

面对保守人士对女性游泳身体的嘲讽与攻击,政府、先进知识分子、媒体等行动者通过话语转译的方式,将“健康美”与女性游泳身体紧密勾连,从而将女性游泳身体定义为符合新女性标准的“健康美”身体。女性游泳身体因之被赋予合法性,确保了女性游泳运动在男权社会中的快速发展。

女性游泳身体不再是被视作束缚和阻碍的普遍性物质存在,而是连接人与社会的重要媒介。作为媒介的女性游泳身体具有主动性,不仅通过身体转译改变原有的身体属性,且联结其他行动者,共同卷入以女性游泳身体为主体的传播实践,继而生成新的传播网络。彼时,运动场上的男性游泳身体集体失语,迅速崛起的女性游泳身体得以有效转译“体育救国”的政治话语,并与媒体、政府等行动者彼此联结、互嵌,生成以“运动场上的救国女英雄”为主体的关系网络。与此同时,上海、天津等都市深受时尚之风影响,女性游泳身体将时尚文化转译进日常生活实践中,作为“摩登泳装女郎”的身体由此“可见”。其时深受都市女性欢迎的时尚杂志通过刊载各式摩登泳装女郎照片,吸引更多女性争相模仿时尚的穿衣方式与生活方式,一个以“摩登泳装女郎”为主体的实践网络生成了,一种暗含“身体享受”的个人主义在某种程度上跳脱出了国家主义叙事框架。

概言之,女性游泳身体(1927-1937)已成为民国体育发展历史中的独特记忆,它是身体研究的极佳样本,可修正我们对“身体”的刻板印象与狭隘理解。本研究从媒介与转译的角度对女性游泳身体(1927-1937)进行研究,试图为身体研究提供一些新思路、新想法。

参考文献:

[1]崔乐泉.中国近代体育史话[M]北京: 中华书局出版社,1998:131.

[2]周丹.近代媒介图像对体育明星的塑造及其意义——民国画报对运动员杨秀琼的视觉表征[J]成都体育学院学报,2008(6):32-38.

[3]邓先宇.《申报》对杨秀琼形象的建构(1933-1936)[J]传播力研究,2017(12):8-10.

[4]汤锐.体育·性别·政治动员——以南国“美人鱼”杨秀琼为中心[J]广东社会科学,2014(3):133-140.

[5]王晓华.身体话语重建与“理论之后”的理论研究:伊格尔顿与西方文论的重要转向[J]南国学术,2018(6):78-86.

[6]孙玮.交流者的身体:传播与在场——意识主体、身体-主体、智能主体的演变[J]国际新闻界,2018(12):87.

[7]欧阳灿灿.当代欧美身体研究批评[M]北京: 中国社会科学出版社,2015:36.

[8]姜红,鲁曼.转译延乔路: 一个“无”中生“有”的传播实践[J]新闻与传播研究,2022(9):91.

[9]方克文.游泳和风化[N]申报,1936-7-28.

[10]马国亮.时代女性生活之解剖[J]妇人画报,1933(15):10-14.

[11]Latour,B.(1999).Pandoras hope: Essays on the reality of science studies.London: Harvard University Press.

[12]Callon,M.(1986).Some elements of a sociology of translation: Domestication of the scallops and the fishermen of St.Brieuc Bay.In John,L.(eds.).Power,action and belief: A new sociology of knowledge.London: Routledge,196-223.

[13]怀水.现代妇女对于美的观念应有之改正[N]申报,1937-3-18:108.

[14]张心漪.健美之路[J]妇人画报,1934(19):18-19.

[15]沪江.灯光之下 阳光之下[J]良友,1931(58):30-31.

[16]丽丽.日光的美容价值[J]妇人画报,1934(19):16-17.

[17]编辑室杂记:请太太小姐们注意[J]良友,1937(124):54.

[18]有德.上海高桥海滨浴场[J]图画时报,1932(848):8.

[19]W.虹口游泳池[J]图画时报,1930(682):8.

[20]黄英.南京中央运动场游泳场开幕[J]良友,1932(68):22.

[21]玲珑.游泳[J]玲珑,1933(37):2051.

[22]游泳女子全部破远东[N]良友,1935 (110):6.

[23]申报.全市运动会注意游泳[N]申报,1930-2-19.

[24]颖.谈游泳[N]大公报(天津版),1929-8-21(5).

[25]玲.全运会与我国女子之将来[J]玲珑,1933(37):1991.

[26]珍.杨秀琼和她的游泳家庭[J]玲珑,1933(37):2031.

[27]女子表演我军全胜 杨秀琼等连造两项中华新纪录[N]大公报(天津版),1934-5-17.

[28]进步中之我国游泳[J]申报月刊,1934(6):1.

[29]芎馨.女子体育与国家之关系[J]妇人画报,1935(33):18-19.

[30]大公报(天津版).本届世运会与中国(上) |沈嗣良在沪青年会讲演[N]大公报(天津版),1936-9 -18.

[31]珍.杨秀琼和她的游泳家庭[J]良友,1927(12):31.

[32]林文源.论行动者网络理论的行动本体论[J]科技、医疗与社会(台湾), 2007 (4):70.

[33]涯.杨秀琼参加南昌水上运动会特写[J]新生活,1934(1):11.

[34]时报.杨秀琼全家昨午十一时半抵京[N]时报,1934-8-2.

[35]黄影呆.游泳碎锦[N]申报,1935-8-24(18).

[36]周宪.从视觉文化观点看时尚[J]学术研究,2005(4):124.

[37][德]齐美尔.时尚的哲学[M]广州:花城出版社,2017:99.

[38]叶浅予.化装的艺术品[J]玲珑,1932(42):1673.

[39]杨邨人.一百零四度四的上海[J]良友,1934(91):15.

[40]婦人画报.季节之先驱者[J]妇人画报,1935(29):28.

[责任编辑:高辛凡]