“邻居”还是“敌人”

臧博

“巴以冲突”相关的历史渊源,因各方叙述歧出、观点相左,日渐變得复杂难解。多个学科的专业研究者纷纷踏足这一争议历史,推出大量优秀著作。如伊恩·布莱克所言,“巴以冲突有资格被称为地球上得到最细致研究的问题。”

对于大多数的普通读者而言,通过阅读经长期考验而仍保留着强大解释力的著作,是透视这一国际难局的捷径,或者至少也会有助于从不同角度认识巴以问题的来龙去脉,这样才能更清晰地看到今日冲突加剧之根源所在。

探索巴以问题最重要的著作包括《耶路撒冷三千年》《圣经与利剑》《敌人与邻居》等,它们反复出现在关于中东问题的学术讨论中,被这一领域的学者频繁征引。这三本书可以视为对“巴以冲突”问题的总体性、概览式介绍。

《耶路撒冷三千年》专注于追溯巴以问题的历史和宗教根源。作者试图告诉我们,一座城市何以能将当今众多世界事务链接。全书按年代顺序,以三大宗教围绕“圣城”的角逐,以及几大家族的兴衰更迭为主线,生动讲述了耶路撒冷的前世今生,让许多被遗忘的历史重获新生。

《圣经与利剑》是著名史家巴巴拉·塔奇曼的大作。塔奇曼的历史写作,素以文学性与事实性并重著称,擅长在宏大视野中嵌套具体人物之悲欢,以生动细节切入对历史事件的反思。《圣经与利剑》的主旨是追寻犹太复国主义的国际政治根源。塔奇曼在掌握大量珍贵史料的前提下,指出犹太复国主义者能够成功建国,英国的支持起到关键作用。而英国之所以如此,则是出于两个原因:一是对犹太民族的亏欠心理,二是自身在该地区的战略目标所需,书名中的“圣经”与“利剑”立意即在于此。

《敌人与邻居》是了解巴以冲突的必读书,反复出现在各种中东问题相关的书单和学术文章中。在此书之前,多数研究者对这一问题的看法截然两分,要么站在巴勒斯坦人的立场上分析其诉求之合理,要么支持以色列的立场,论证犹太人重回祖居地、重申历史权利的合法性。

《敌人与邻居》则独辟蹊径,没有轻易选择一方立场,而是从巴勒斯坦人和犹太人双方的视角出发来书写巴勒斯坦历史。即作者所说“从双方的视角讲述双方的故事,以及他们彼此之间命运的纠葛”。全书的基本线索是巴勒斯坦和犹太两个民族很大程度上截然对立的叙事。旨在将“人们普遍认为世界上最棘手、最引发争议的冲突,从大局纵览引入清晰聚焦”。

这三本书之外,其他选入的作品,重在各自独具特色,可自不同角度呈现该问题的复杂面相。

《牢墙内的巴勒斯坦》是一本具有史料价值的著作,是美国前总统吉米·卡特的回忆。卡特指出巴以问题之所以复杂难解的一个原因,就在于妨碍和平的因素众多,这包括:有些以色列人想要巴勒斯坦土地;有些阿拉伯人不接受以色列这个邻国;双方开列的繁琐的和谈先决条件等。

以色列著名历史学家施罗默·桑德所著之影响巨大、争议重重的“虚构三部曲”也值得关注。三本书完全采用批判研究,对犹太复国主义、以色列建国历史等问题,进行了解构和批评,在以色列乃至世界范围内引发巨大轰动和争议。美国已故著名公共知识分子托尼·朱特曾称,施罗默的作品是所有想了解当代中东的人都应阅读的书。

《一个完整的巴勒斯坦》的考察视角上溯到了英国委任统治时期,通过一系列人物的生动故事,夹以作者之评述,追踪了巴勒斯坦问题、巴以问题。区别于通常认知的复杂面相。作者指出,一些早期生活在巴勒斯坦的犹太人并不完全支持犹太复国主义。事实上,一些先于犹太复国主义运动出生的犹太人是极端正统犹太教徒。他们对“犹太复国主义”所含蓄的将圣地世俗化的趋向并不认同。

(作者为《财经》文化编辑;编辑:何刚)

《敌人与邻居:阿拉伯人和犹太人在巴勒斯坦和以色列,1917-2017》

(英)伊恩·布莱克著

王利莘译

中信出版集团

2019年9月

巴勒斯坦这片土地,是犹太人经卷上所指的应许之地,也是许多阿拉伯人世世代代的居所。1917年,英国外交大臣发表《贝尔福宣言》,支持犹太人在此地建立民族家园。一个世纪的矛盾与纠葛自此开启。巴以两个民族对过去百余年,两国关系史上所有重大事件,都存在独立的叙述。

如犹太复国主义者宣称巴勒斯坦为无主之地,认为以色列建国是回归故里,而在世代居住该地的巴勒斯坦人看来,犹太复国主义者是一群外来者。

对于这片土地上两个民族百年难解的纷争,记者兼历史学家伊恩·布莱克意识到,只能通过关注他们如何看待自己、历史以及彼此来理解。于是,他借助文献资料、解密档案、口述历史,寻求真相和对话。

《敌人与邻居》研究范围涵盖从1917年到2017年间巴以关系的百年历史,是近年来从历史、宗教等维度分析“巴以冲突”最重要的著作。此前很长时间以来,关于巴以冲突问题的叙述,大多由几个西方大国和以色列主导。而本书则代表一种全新的解释范式,即从巴勒斯坦人和犹太人双方视角出发来书写巴勒斯坦历史,即作者所说“从双方的视角讲述双方的故事,以及他们彼此之间命运的纠葛”。以此出发,全书的基本线索是巴勒斯坦和犹太两个民族在很大程度上截然对立的叙事。

《一个完整的巴勒斯坦:英国委任统治时期的犹太人与阿拉伯人》

(以)汤姆·塞格夫著

丁晨熹译

上海人民出版社

2023年8月

1917年,英軍占据耶路撒冷并实际控制巴勒斯坦。作者表示,英国人进入巴勒斯坦是为了打败土耳其人,留在那里是为了不让法国人染指,而把巴勒斯坦交给犹太复国主义者则是因为他们爱“犹太人”。但实际上,“他们也厌恶犹太人,既崇拜又鄙视他们”。

英国人同时承诺阿拉伯人和犹太人,要在这片土地上建立他们各自的国家。这片“应许之地”就此变成了两个承诺的标的物。作者认为,英国人在此过程中,既没有受到战略性考量的指引,也没有有序的决策过程;当他们发表支持犹太复国主义者的《贝尔福宣言》时,同样的因素也在起着作用。塞格夫指出该宣言“不是军事或外交利益的产物,而是偏见、信仰和政治手腕的产物”。

尽管英国人“签收”了“一个完整的巴勒斯坦”,但在殖民政府进驻之前,巴勒斯坦实际上就已经被分成了两半。英国人的到来并没有给这片土地带来和平,30年的混乱治理,引发了时至今日仍无法走出的冲突与战乱。

作者创新性地探索了巴勒斯坦国建立之前的戏剧性时期,重建了一个充满无限可能和悲剧性失误的动荡时代;通过若干位被卷入这一历史进程的人物的故事,追踪了犹太人和阿拉伯人逐步走向对抗的过程。

《耶路撒冷三千年》

(英)西蒙·蒙蒂菲奥里著

张倩红等译

民主与建设出版社

2019年11月

西蒙·蒙蒂菲奥里是国际知名的“多面手”作家,既是历史学家、小说家,还是记者和纪录片撰稿人,其作品屡获大奖,且有多部作品已经或正在改编为影视作品。《耶路撒冷三千年》《青年斯大林》都曾斩获多种国际级图书奖,本书还曾获“国家图书馆文津图书奖”。《耶路撒冷三千年》被誉为近年来最具可读性的世界宗教史佳作和“用历史说明宗教”的极佳作品。作者本人家世煊赫,族中曾有享誉欧洲的外交家和银行家,而他的曾叔祖父摩西·蒙蒂菲奥里爵士,就是在耶路撒冷旧城外建造第一座犹太住宅区的人。

耶路撒冷是两个民族的首都,更是世界三大宗教的圣地。围绕这座城市所发生的历史,惊心动魄且迷雾重重。尤其是被各种宗教传说与民族主义叙事,以及地缘政治纷争所笼罩,导致这座城市的历史被熏染得异常复杂、争议重重。《耶路撒冷三千年》按照年代顺序,以三大宗教围绕“圣城”的角逐,以几大家族的兴衰更迭为主线,生动讲述了耶路撒冷的前世今生,钩沉许多被遗忘的历史。

《耶路撒冷三千年》专注于追溯巴以问题的历史和宗教根源。作者试图告诉我们,一座城市何以能将当今众多世界事务链接。作者表示,其写作目的是为普通读者书写最广泛意义上的耶路撒冷历史,“不管他们是无神论者还是有信仰的人,是基督徒、穆斯林还是犹太人,而不存在政治意图,不考虑今天仍在上演的冲突与倾轧”。

《圣经与利剑:英国和巴勒斯坦——从青铜时代到贝尔福宣言》

(美)巴巴拉·塔奇曼著

何卫宁译

上海三联书店

2019年3月

塔奇曼以历史学家和作家的身份闻名,在学术圈子里未能赢得与其名气相匹配的认可,这主要是因为塔奇曼的作品注重“讲故事”,即所谓真实性与文学性并重的历史,这显得不够“学术”。塔奇曼将自己这一类历史写作者归入“艺术类历史学家”,坚持认为历史作家同时也是艺术家,应运用想象力和创造性写出清晰、有趣的历史。尽管注重作品的文学性,但她的写作却是扎实厚重的,尊重史实、资料征引丰富,论述细腻而生动。

塔奇曼切入巴以之争的角度,是巴以冲突的历史根源和国际势力在其间所起作用。巴以冲突之所以始终复杂难解,一个根本原因就在于国际势力的广泛、深入介入。而犹太复国主义者能够成功建国,英国的支持起到关键作用。这一方面是由于不列颠人一直将巴勒斯坦视为自己的精神家园,另一方面也是出于大英帝国的战略考量。

塔奇曼通过生动细节、极富文学性的笔法,以及坚实的史料支撑,梳理了从不列颠起源到《贝尔福宣言》的历史脉络,探究英国支持犹太人复国与巴以冲突的历史根源。在塔奇曼看来,英国支持犹太人复国的动机,从宗教方面看,是对创造《圣经》的民族存有负疚心理,而从政治动因分析,则是大英帝国在该地的战略目标所驱动。而上述动机及行动,塑造了英国的近东政策,并深刻影响到近代中东地区的历史进程。

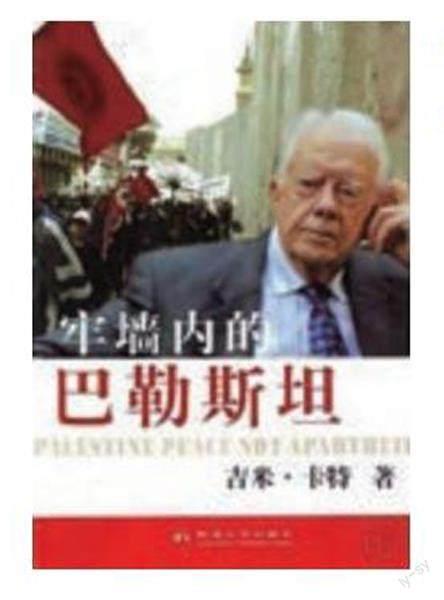

《牢墙内的巴勒斯坦》

(美)吉米·卡特著

郭仲德译

西北大学出版社

2007年11月

这是美国前总统吉米·卡特的回忆录,讲述了作者所亲历的中东历史,以及他个人与该区域主要政治人物的交往经历。卡特曾以总统身份促成埃以和约,长期介入中东事务,因此对中东冲突的根源、以阿长期对峙的症结、巴勒斯坦人面临的困境,以及这些问题的可行解决途径,均有深入认识。卡特坦言,以色列如想达成持久和平,必须让巴勒斯坦人享有公平待遇和尊严。

本书没有塔奇曼那样的文学美感,也没有伊恩·布莱克雄阔的观察视野,且行文巨细无遗,涉及众多人物线索,读来令人枯燥难耐,但却是风暴中心人物对阿以问题第一手的观察和记录,更是打破既有叙述范式的重要作品。本书有助于读者深入了解中东阿以对峙之根源,以及巴以冲突的症结所在。

作者表示,化解中东冲突的进程高潮迭起,一波三折,令人好奇不已的人物,比戏剧小说不遑多让;它又是近代最重要的政治和军事课题,其曲折处令人叹为观止;持续暴力是绝对要不得的,它往往瘫痪和平倡议,使仇恨有增无减,继续互相厮杀。

此外,作者认为,“尽管中东情势令人极其沮丧,但最大的希望在于:绝大多数人渴望和平的努力能取得成果,这包括最不为敌对方信任的叙利亚、以色列、黎巴嫩和巴勒斯坦人在内。”

《犹太人三千年简史》

(美)雷蒙德·謝德林著

张鋆良译

浙江人民出版社

2020年6月

本书旨在呈现整个犹太人历史的发展脉络,聚焦于每个历史时期的关键事件和占主导地位的犹太社群,并通过追溯犹太人从传说时代直到当前中东和谈的历程,展现了决定犹太历史进程的主要地理、文化、政治因素,介绍了形形色色的犹太人,以及他们用自己的行动所塑造出犹太人的性格、心态和愿景。由于历史对定义犹太身份举足轻重,犹太史常被描述成一个理想化的民族神话,而不是被讲述为带有人类缺点和趣味的真人真事。从这个意义上来说,本书亦有修正陈旧犹太史观之意。

作者是著名希伯来研究学者、文化史学家,其在本书中刻画出了一个在多元文化生存环境中卓然自立的民族事迹,揭示不同犹太社群之间显著而巨大的文化差异,并突破欧美中心论,系统介绍了北非和中东犹太人在近现代犹太史上所起的作用。

“引言”指出,本书还想帮助读者开始系统地思考犹太史的若干基本问题:犹太人从何处来?他们为何离开故土?他们往何处去?他们如何在多个世纪的流散中保持犹太身份?哪些大模式决定他们当中的不同社群具有不同的特征?他们为什么如此讨人嫌,以致穷困落魄和遭人驱逐充斥在他们的大部分历史中?他们如何受现代性影响?当代犹太人拥有引以为豪的民族身份和成就斐然的民族家园,他们是如何从过去的饱受蹂躏中脱颖而出的?

《虚构的以色列地》

(以色列)施罗默·桑德著

杨军译

南京大学出版社

2019年4月

施罗默·桑德是以色列特拉维夫大学历史学教授,研究方向偏重于民族和民族主义。他的身世背景也令其著作更具话题性。

施罗默于1946年出生于奥地利林茨,祖上是大屠杀中幸存下来的波兰裔犹太人。但其著作《虚构的犹太民族》《我为何放弃做犹太人》《虚构的以色列地》却对犹太复国主义、以色列建国历史等问题,多有批判式解读,在以色列乃至世界范围内引发过巨大轰动和争议。

这三本书的研究主题一以贯之考察和解构犹太人的历史,被称为“虚构三部曲”。施罗默的作品尤其是《虚构的以色列地》深受西方左派史家赞许。

托尼·朱特称,“所有想了解当代中东的人都应阅读这本书。”而霍布斯鲍姆则表示,“融动情与学识于一体的书籍未必能改变政治局面,但假若它们可以,本书将是其中里程碑式的著作。”可喜的是,“虚构三部曲”已陆续推出中文版,在国内学界亦引发高度关注。

施罗默在本书中指出,所谓“以色列地”,既不是当代作为民族国家的以色列国,也不是历史上新月沃地出现的犹太王国,而是不同历史时期的犹太复国主义不断累加、增添的历史概念,它的边界不断浮动,为当代以色列国扩张领土提供历史合法性。

《最后的天空之后》

(美)爱德华·W.萨义德等著

金玥珏译

中信出版集团

2015年9月

本书可以算作一本“影像书”,文字部分由著名公共知识分子萨义德写就,而影像部分则为著名人道主义摄影师吉恩·莫尔拍摄的巴勒斯坦人生活状态,共选入130多幅令人震撼的照片。

萨义德于1935年出生于耶路撒冷,在英国占领期间就读于巴勒斯坦和埃及开罗的西方学校,接受英式教育,50年代赴美国求学,获得哈佛大学博士,1963年起任教哥伦比亚大学。其代表作有《东方学》《巴勒斯坦问题》等。作为公共知识分子,萨义德写作涉及巴勒斯坦问题时,常以一种内在的视角为读者描绘巴勒斯坦的经历,将其视作一个精神国度。作者致力于为以色列的巴勒斯坦人争取平等权利,并要求美国向以色列施加压力以保障与尊重这些权利,被称为巴勒斯坦人民“最有力的政治声音”。

巴勒斯坦人在世界新闻头条出现时,往往被与恐怖分子、难民等负面形象联系在一起,但这些人的真实生活境遇,外界却所知甚少。

本书通过萨义德的文字和吉恩·莫尔的摄影作品,共同描绘出巴勒斯坦人另一幅生动肖像。萨义德在前言中的一句话,可为本书主题最佳之注解:“让我们来使用这些照片和文字说明,讲述巴勒斯坦人从未被人提及过的故事。”