诗画共建共享:唐寅“女几山图”的创作与传播

杨 燕

(南京艺术学院 美术学院,江苏 南京 210013)

诗画关系的讨论在中西方都有悠久的历史,基本可以概括为看似对立实则统一的两大类观点:“诗画一律”①马宇辉《“唐伯虎点秋香”考论》中附录三“画家唐寅的一次诗学探索”的第一部分“‘诗画一律’理论的建立”对此作了较详尽的梳理。参见马宇辉《“唐伯虎点秋香”考论》,华东师范大学博士后研究工作报告,2007年。与“诗画相异”②莱辛《拉奥孔》是讨论诗画关系的经典书目,其讨论正是基于“诗画相异”。在莱辛的基础上,结合中国诗画的特点,钱锺书对诗画关系的认识更向前一步,认为中国传统文艺批评对诗和画有不同的标准;莱辛对诗画相异的论述还有不够周到之处,画不出的不光有时间性的一串活动,还有嗅觉触觉听觉、分和错综的关系、物色的气氛和情调的气氛、虚数、虚的颜色、形容状态的词、比喻等等。参见莱辛《拉奥孔》,朱光潜译,商务印书馆,2016年;钱锺书《七缀集》,生活·读书·新知三联书店,2019年。。这两种观点的差异在于着眼点不同,“诗画一律”着眼于诗与画这两类艺术样式具有相似的审美特性,“诗画互文”“诗画同体”的讨论也被纳入这一框架。“诗画相异”则是言明诗与画本身是两种不同的艺术样式:诗歌是时间艺术,绘画则为空间艺术;诗歌借助语言符号,绘画借助图像符号。其他“相异”的讨论也基本是在这个范畴内。

关于唐寅绘画中的诗画关系,前人研究成果颇丰,大多数研究将之置于文人画“诗画一律”的发展历程中加以讨论,尤其是讨论明朝中后期诗画关系时多会论及,主要有两种观点。一种观点认为明中叶(含唐寅)的“诗画一律”有违初衷,有流于形式之弊,而未能真正达到诗画内在的共通③徐建融认为魏晋南北朝到唐代倡导的是文章与画的关系,即“书画同源”,自宋代经苏轼的巨大影响力转而强调绘画与诗的相辅相成,但仅是绘画欣赏的层面,是虚的层面的相通,不是技法上的等同,也不要求必须题写诗在画面上,这一时期的“诗画一律”是一种内在的“一律”。至元代,题画诗大盛,“诗画一律”达到内外圆成。至明清则逐渐发展至极端,画家一定要工诗,画上一定要题诗。处于这一时期的唐寅的“诗画一律”基本是一种外在的“一律”,是走向世俗化的一大反映。参见徐建融《唐寅研究》,载于《元明清绘画研究十论》,复旦大学出版社,2004年,第91~122页;徐建融《“书画同源”和“诗画一律”》,载于《国画家》,2008年第4期,第2~4页。汪涤认为,明中叶的画家把“诗中有画,画中有诗”变成了“写诗配画,画上题诗”,然而这种诗画关系又多是表面的,只在实用功能和内容上相近,而缺乏更深层次的联系。参见汪涤《貌离而神合——晚明江南地区的诗画关系》,载于《古代文学理论研究(第三十一辑)——中国文论的方与圆》,华东师范大学出版社,2010年,第496~512页。。另一种观点则较为积极地看待这一时期“诗画合一”的艺术形式,认为其抒发更具个性和表现力,顺应了追求个性化的时代思潮,是文化史和艺术史发展的产物①孙小力认为,元明诗文的新变化常常首先出现在倪瓒、吴镇、王冕、沈周、徐渭、唐寅等诗画家的作品之中,诸如人伦教化因素逐渐减弱,主观情怀、人生意味的表现日益增强,清新通俗、激锐酣畅和滑稽风趣的风格形式等等。参见孙小力《元明题画诗文初探——兼及“诗画合一”形式的现代继承》,载于《上海大学学报(社会科学版)》,2005年第1期,第36~41页。程日同认为,至明中叶诗画同体有了进一步发展,题画诗数量增多,内容有了新发展,“侵占”画位而力求形式精粹,诗画综合的艺术表现力得到加强,使得吴中诗歌的“尚意”性增强。参见程日同《论明中叶吴中诗画同体的发展及影响》,载于《苏州大学学报(哲学社会科学版)》,2006年第2期,第96~101页。汪涤分析了吴中地域文化传统对吴中文人的影响以及社会文化因素对诗画结合的推动作用,唐寅作为被分析的三个对象之一,其才学和遭遇之间的巨大反差,使得他的诗画结合更强调一种豪侠与凄婉并存的风流之意,这种风格特征与其生平紧密相连,堪称是部分吴中文人落魄的生存状态的反映。参见汪涤《吴门画派的诗画结合研究》,华东师范大学博士学位论文,2005年。。以唐寅绘画中的诗画关系为个案进行专门研究的并不多,在新世纪以前,“存在文学和绘画相割裂情况”[1]。近年对此问题的研究主要有几个方面:从诗画结合创设的“意境”层面来解读作品[2];结合唐寅人生遭际,从情感寄寓方面探讨唐寅画作中的诗画关系,尤以仕女图为分析对象[3-5];从世俗化的角度探讨唐寅画作中诗画关系②参见程日同《论唐寅诗画的“俗”化》,载于《淮海工学院学报(人文社会科学版)》,2012年第12期,第60~62页。马宇辉也提出对唐寅诗画关系的世俗化考察,参见马宇辉《“唐伯虎点秋香”考论》,华东师范大学博士后研究工作报告,2007年。。由此可见,对唐寅画作,尤其是最能作为文人画代表的山水画的诗画关系还没有较系统深入的研究;对唐寅的诗画同体的创作自觉研究虽论及“世俗化”倾向,但未能从观者的立场及作品原境和传播的有效性进行具体、深入阐发。故本文选择唐寅山水画作品中具有代表性的“女几山图”为对象,从创作的角度探讨唐寅如何借助诗画同体共建画面、塑造自我;从传播的角度,探讨诗画如何共同作用,完成画意的传递与共享。

一、“女几山图”界说

唐寅题画诗中有数篇涉及“女几山”,与之相应的便有数幅“女几山图”。据梳理,目前仍有画作留存的有《春游女几山图》③题诗:女几山头春雪消,路傍仙杏发柔条。心期此日同游赏,载酒携琴过野桥。、《山路松声图》④题诗:女几山前野路横,松声偏解合泉声。试从静里闲倾耳,便觉冲然道气生。、《松林扬鞭图》⑤题诗:女几山前春雪消,路傍仙杏发柔条。心期此日同游赏,载酒扬鞭过野桥。、《山路送客图》⑥题诗:女几山前野路横,松声萧瑟合泉声。一鞭小马斜阳里,两耳清风送客行。。这几幅作品都归在唐寅名下,综合各家鉴定⑦车旭东梳理了各家鉴定意见,并参以己意,作细致分析,参见车旭东《唐寅书画鉴定研究》,南京大学博士学位论文,2018年。本文主要参考其观点。,本文认同《春游女几山图》和《山路松声图》为真迹佳品,而另两幅为代笔或仿作,故下文主要探析《春游女几山图》和《山路松声图》中的诗画关系。有题画诗而无画作的至少有两篇,一见《清河书画坊》记载“严持泰携示唐子畏独乐园江山行旅二卷,仙杏花开女几山,风月何须遍五湖”[6];一见《唐寅集》卷三记载题画诗:“仙杏柔条映小寰,柴门流水自潺湲。心期写处无人到,梦里江南女几山。”[7]133由此可见,唐寅对“女几山”这一题材的喜爱。那么“女几山”究竟是一座什么样的山,为何会得到唐寅的偏爱?

女几山确有其山,据记载,女几山“在今河南宜阳县西九十里,俗称‘石鸡山’。传说有妇人名女集卖酒市上,得仙人养仙方,依方修行,容颜变年轻,后依仙人居此,同时升天而去”[8]。从唐寅生平推测他应该未到过女几山,所以一般认为唐寅这一系列绘画的创作灵感源自《林泉高致集》中所引羊士谔《望女几山》:“女几山头春雪消,路傍山杏发柔条。心期欲去知何日?惆怅回车下野桥。”[9]《春游女几山图》上题诗仅在羊士谔诗的基础上调整了后两句;《山路松声图》中题诗则改动较大,仅是以羊士谔诗为一由头,根据己意而另作新诗,颇有诗文游戏之感。

唐寅对《林泉高致集》如何认识呢?《唐寅集》中《画谱卷》⑧谢巍在《中国画学著作考录》一书中辨明《六如居士画谱》(一名《唐寅画谱》,又名《唐伯虎画谱》)确为唐寅辑。参见谢巍《中国画学著作考录》,上海人民美术出版社,1998年,第314页。“自序”表明了该卷形成的过程:“因述旧闻,附以己见,名曰画谱。”[7]294《画谱卷》中汇编了郭熙的《画训》《画意》《画题》《画格拾遗》四篇。其中《画意》列举了能够引发画者“佳思”的“古人清篇秀句”,即“诗可画者”25条①将唐寅汇编版的《画意》与《四库全书》版的相比较,存在一定的差异:(1)取消了限于郭思、郭熙的第一人称表述;(2)删减了一些叙述性话语;(3)所列诗句“删1增10”,由16条变为25条;(4)最后多了一段议论。造成这种差异的原因是复杂的,虽“序言”中有“附以己意”之说,然仍无法辨明确为唐寅汇编过程中有意改之。因两版本虽有差异,但观点基本一致,故下文中暂以“唐寅本”为参考。。羊士谔的《望女几山》列于第一篇。回归文本,细加品读,可窥子畏之意:

更如前人言“诗是无形画,画是有形诗”,哲人多谈此言,吾人所师。古今佳作,有道尽人腹中之事,有装出人目前之景。不因静居燕坐,明窗净几,一炷炉香,万虑消沉,则幽情真趣,岂易品藻?及乎境界已熟,新手已应,方始纵横中度,左右逢原。世人将率意触情,岂草草便得?因记古人清篇秀句,有发于佳思者,则虽一联半语,录之亦可备观,则古今名笔情思过半矣。[7]307

唐寅对“诗画关系”的认识也在“诗是无形画,画是有形诗”的框架中,诗画在意境上相通,画之创作、意之凝练皆于“静居燕坐”时,“水色山光明几上,松阴竹影度窗前;焚香对坐浑无事,自与书画结静缘”[7]135,正与《画意》中所描述的场景相吻合。诗歌有画之意境,亦能引起画意,进而引发创作的冲动,并为绘画创作提供“眼前景”。唐寅《春游女几山图》和《山路松声图》应该正是由《望女几山》而引发的创作,既是对郭熙的“唱和”,也是对“诗画关系”的实践,以标明其绘画之“文人性”——“‘画中有诗’不仅从立意取境的艺术品格上,也从画面经营的样式上成为文人画的基本要求,与书法(明代以后还包括篆刻印章)一起,从意、象两端构筑中国文人画特殊的艺术气质”[10]。苏轼以赏画者眼光所提出的“诗画一律”,不断演绎,至明清而成为文人画创作的一条法则,并以“画上题诗”的方式表出。

二、“女几山图”的创作:诗画共建

上文已论及唐寅认可诗歌具有引发画意的作用,诗画在意境上相通,其艺术实践要求共同的环境和气氛。那么进入具体的创作过程中,唐寅是如何落实诗画关系的呢?

在唐寅的艺术实践中,诗与画都具有描写眼前景、抒情言志的功能,而又各有侧重,故以互补而实现有效的传达。“画成此景还堪咏,练在先生短句中”[7]136,只有画中景而不能完全表达,需诗配合补足;“此中大有逍遥处,难说与君画与君”[7]140,逍遥之处颇具感性,诗歌语言虽然也具延展性给人以感性的空间,但较之绘画尤有不及,绘画具有直观性,再现景色,创设意境,同时又具有虚指性,给思想、情感的驰骋以更广阔的空间;“眼前景好诗难盛,练不成词恼杀人”[7]140,诗可言说而又无法言尽,眼前景还需借“画”以传。正因诗描摹景色的有限性、诗意呈现的确定性,而需画来补足,以诗画共同呈现眼前景,同塑具有诗意的空间;正因画的直观性、物质性、虚指性,又需以诗传情达意、吟咏言志。可见唐寅在“诗画一律”之外,也认识到诗画之间的差异以及各自表达力的不足,故而在其诗画实践中自觉将两者融合,以“诗画共建”的形式展开创作。这比方熏“高情逸思,画之不足,题以发之”[11]的认识更为完整。《春游女几山图》和《山路松声图》如何通过诗画的结合完成作品的共建呢?

《春游女几山图》(见图1)是描绘四季山水四条屏的第一幅。画面采用全景式构图,近景的几株松树从右边山石上斜向伸出,相互交错,桃杏错落其间,下方小路上一名老者持杖而行,身后跟一随从。沿着小路,绕过山石,是一座简易木桥,桥的那一边是隐约的屋舍,这些在松树的遮挡下而更有寻觅的趣味。中景左侧两支扁舟泛于开阔的水面,风平浪静,高士垂钓。右侧山石向左突出一角,形成“V”字形的构图,一栋亭台楼阁坐落其上,又被山石挡去一侧,阁前小路蜿蜒曲折。远景是连绵的远山,与前景、中景形成“半环抱”之势。画上题诗将羊士谔后两句“心期欲去知何日?惆怅回车下野桥”改为“心期此日同游赏,载酒携琴过野桥”,变“惆怅”而为“期待”,变“知何日”而为“此日”,一改源诗情绪。从“再现”的角度,将画面元素与诗句比照,似乎关系并不紧密,共同的“游赏”主题之下,只见零星的物象上的一致。从“互补共建”的创作观来看,则更为恰当。游赏山水图之题材因缘于当时文人社群的雅游之风,加以题诗之化用,诗与画相携回归北宋“可望可游可居”之山水画传统,这是一层;游赏山水是一个泛化的主题,画意需借助题诗来确认,及时行乐,游山玩水,饮酒弹琴,是当时文人所追求的理想生活的一种,这一层无甚深意,但也是画中意;诗的语言中有诸多缝隙和空白,这游赏的山水究竟是何种景色,图绘增加了可观性和吸引力,填补了诗的空白。从画面来看,诗画在这三个层面互补,共同组建出了作品。

图1 《春游女几山图》,绢本设色122 cm×65 cm,上海博物馆藏

《山路松声图》(见图2)中高士行至松下木板桥上,驻足抬头欣赏“野松”,倾听飞瀑流泉之声,身后仆从则取相反姿态,驻足回望,构成动态效果。这画面几乎就是题诗前两句“女几山前野路横,松声偏解合泉声”的图解。又抓住“诗眼”———“野”在画面上“绽开”,不仅有物象的相称,更有形式、风格的选择。流畅快速的笔墨,似有潦草之感,多棵松树自然斜出、交叠、扭转,藤蔓爬满松树,随意地缠绕、垂下,成了松树的装饰,“野味”十足;那正中的高峰取法北宋古典结构,皴法灵活自如,草木以浓墨随意点染,与淡墨之皴笔融合一体,更加深了天然之趣。瀑布自画面中上段经四层蜿蜒而下,泻入近景溪中,激荡开来。游人、松树、流泉,都被推到了前景中,这些也是诗中的主要物象。后两句诗“试从静里闲倾耳,便觉冲然道气生”,正是此情此景中,此人之心境,点出其人精神境界的高超,与主峰之高耸相表里,与“松泉”相合。该图诗画游赏主题的回归与《春游女几山图》无二,而画面之诗画关系更为密切,贴合度更高,同时也呈互补之势,图之视觉元素与诗之听觉元素互补,图之描绘功能与诗之抒情言志功能互补,从而达到诗意和画意的融合,写景与表意的融合,“道气”回荡在诗与画之间、画者与观者之间。《山路松声图》以更融洽而自然的诗画互补完成共建。

图2 《山路松声图》,绢本设色194.5 cm×102.8 cm,台北故宫博物院藏

唐寅的诗画共建不仅体现在作品内部的诗画互补,还表现为诗意物象的选取、诗意人物的运用。茅屋、松树、杏花、野桥、泉等物象是唐寅诗画作品中的常见元素,是其诗意图像构成的要素。《春游女几山图》《山路松声图》题诗中皆未有“茅屋”意象,而画面中皆有,一在桥外,一隐于树丛;《春游女几山图》题诗未有松,而画面前景主要为松树所占据。寻唐寅其他题画诗中的杏花意象,“依水傍山结草庐,案头常贮活人书;不知施药功多少,仙杏花开锦不如”[7]133、“春驴仙客到诗家,为赏临溪好杏花”[7]135、“绿水红桥夹杏花,数间茅屋似仙家”[7]141……从这些题画诗中可见茅屋、杏花乃是作者构筑诗意空间的基本物象,其他物象亦如此①比如,松作为“岁寒三君子”之一,在唐寅的画作中也频频呈现,甚至有研究者认为松正是唐寅人格的写照。参见段单《探赜唐寅山水画中松树的人文精神》,载于《大众文艺》,2015年第15期,第86~87页。,为唐寅的绘画创作提供了稳定的素材来源。

再看诗意人物的运用,《春游女几山图》中的主要人物是持杖而行的老者,那诗中所言“持酒携琴”的便是身后之童子了,互文理解,“持杖”与“持酒携琴”皆为塑造老者的文人形象,乃至高士形象;《山路松声图》画面人物亦有“携琴”元素点缀。“抱琴归去碧山空,一路松声两腋风;神识独游天地外,低眉宁肯谒王公”[7]122,“青藜拄杖寻诗处,多在平桥野树中”[7]143。两首题画诗都塑造“抱琴”“拄杖”的文人形象,更鲜明地表达出唐寅画中这一形象所具有的诗意和清高人格。《春游女几山图》还有垂钓渔者的形象,这一形象几为诗文、文人画的“母题”,作为此图中的点景人物,在构图上避免了大片留白,使画面更生动而富有变化;同时,与持杖老者相呼应,丰富了画意,或许这小舟中亦有酒有琴。唐寅诗、书、画兼善,其画作中的诗画共建,必然也融入了书法的因素,其题诗书法流丽跌宕,自成一观赏要点,与画面相映成趣,从而达到形式上的融洽。

诗画同体,在明朝中后期为一高潮,在这样的文化语境中,加之唐寅才情出众,具备诗画共建的自觉与素养,故而成就了一批优秀的作品。除却这些因素,商品经济的发展以及唐寅鬻画为生的经历也是探讨唐寅画作中诗画关系的重要维度,下文将借助传播学的理论,审视诗画同体对唐寅画作传播的影响。

三、“女几山图”的传播:诗画共享

祝枝山执笔唐伯虎墓志铭曰:“且已四方慕之,无贵贱富贫,日请征锁文辞诗画。”[12]可见,唐寅的画作于当时已大受追捧。明弘治十二年(1499)科举案风波之后,唐寅生活困顿,拿不出闲钱来,为了出资给朱存理买驴,“以所藏旧刻岁时杂记抵银一两五钱”[7]654。至正德二年(1507),唐寅便完成了桃花庵、梦墨亭的修筑。可见,唐寅这些年间以文辞诗画所得颇为可观,唐寅画作所呈现的诗画同体于此间起了怎样的作用,下文将借助传播学予以考察。

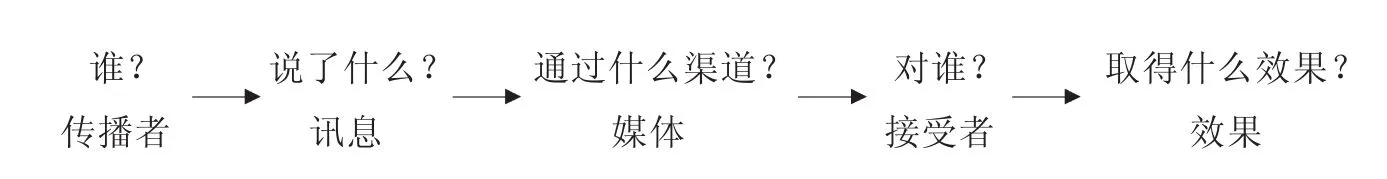

有关传播学理论模式的探讨有多种,不同模式各有优劣,其中美国学者哈罗德·拉斯韦尔的“5W”模式虽有一定局限,但“仍是引导人们研究传播过程的一种方便的综合性方法”[13]18。拉斯韦尔公式的图解模式见图3。

图3 拉斯韦尔公式及其相应的传播过程诸基本要素[13]17

我们可以借用这个模式来讨论唐寅的绘画作品所具备的相应条件。科举案后,加之投靠宁王这一插曲,唐寅已绝无仕途上的希望和可能,鬻文卖画成了其生活的主要来源,正如其诗文中所言“生涯画笔兼诗笔”①出自唐寅《感怀》:“不炼金丹不坐禅,饥来吃饭倦来眠。生涯画笔兼诗笔,踪迹花边与柳边。镜里形骸春共老,灯前夫妇月同圆。万场快乐千场醉,世上闲人地上仙。”参见唐寅《唐伯虎集笺注·第一册》,陈书良、周柳燕笺注,中华书局,2020年,第260页。。因此,市民阶层的书画趣味、赞助者的需求是其诗画创作中不可忽视的因素。当创作指向流通,更能以传播学加以探讨。

(一)传播者:亦行亦利

唐寅才气纵横,工诗文书画,与祝允明、文征明、徐祯卿合称“吴中四才子”,而画名尤盛,与沈周、文征明、仇英合称“明四家”。就“明四家”这一归类而言,徐建融认为是“一个荒诞的绘画史事象”[14]109,因为以数家并称的画家集群中成员的文化身份都具有基本的共同点,但在“明四家”中,沈周、文征明是传统文人画家,仇英乃为画工,唐寅的情况则有些奇特,“从他的身份学养来看,他是一位文人——尽管他的行为已经溢出了传统文人的规范;但是,他的画风却不属于文人画所应归属的南宗利家,而是接近于画工画所归属的北宗行家”[14]109。唐寅画家身份的归属问题确实较为特殊,连董其昌南北宗论也回避了这一问题,未将唐寅明确划入北宗或南宗系谱。近世研究者对唐寅的身份归属亦观点各异:高居翰将唐寅归入职业画家,但又说“他在突破职业绘画和文人绘画在社会和艺术方面的界限”,“他常常会画出兼取两派之长的作品”[15];中村不折将唐寅归入“院体画的一派”,同时也指出“寅之画有似与南画者,这是诸传中多以寅入南宗之系统的所以然”[16];方闻将之定位为“职业化文人画家”[17]190;陶小军等认为唐寅的绘画“不仅有文人画韵味幽远的意境,还兼具民间专业画家的用笔细腻,可谓外行而内文”[18]。各家观点虽有差异,却没有否认唐寅“亦行亦利、兼南带北”的画家定位和绘画特色,也没有否认唐寅的文人身份兼绘画实践带有的职业性。从这个角度来看,唐寅绘画采用“诗画同体”这一形式具有两种意图。

一则,以此与“文人”相亲。15世纪中叶,苏州文人社群初兴,雅集、胜景游览、品茶、书画活动等共同形塑着文人专属的生活方式,而与一般庶民有别[19]187-202。此期间的文人画以文人特有的生活方式为描绘对象,并参以诗画同体,成为文人社群交往唱和的凭借与渠道。从唐寅年谱可知,其与沈周、文征明、祝允明、徐祯卿等文人社群的核心人物交往密切,作为文人社群的一分子,唐寅《春游女几山图》与《山路松声图》所选“游览”图示与诗画同体之形式,可推测正是这一群体效应下的产物,画上的题诗是其文人身份的显性表征。二则,顺应市场的两重需求。唐寅绘画亦行亦利,既雅又俗,拓宽了接受范围。虽然唐寅学画于职业画家周臣,而以文人身份得以与之竞争,故有周臣“少其胸中万卷书”的传说。石守谦认为唐寅画上的拟古诗“才是唐寅山水画作上的真正主角,也是他可以和周臣的图绘叙事竞争的利器”[19]232。参与文人社群活动,塑造并强化“文人”身份更能满足富商市民阶层追慕风雅的需求。当然维护文人身份的同时,唐寅绘画亦借助通俗晓畅的题画诗与大众交往,只有被理解才能被接受,唐寅借助诗画同体的形式表现画意,增强了画作的叙事性、可理解性。《春游女几山图》和《山路松声图》上的诗画同体在达至以上效果的同时,又是以“拟古诗”和“系列画作”而进行的一场诗画游戏,因重复而获得强调,因变体而颇具趣味,故而成为唐寅的一张“名片”。

(二)讯息与媒体

《春游女几山图》和《山路松声图》所传达的讯息在前文已揭示,而画面的讯息又须经由恰当的方式才能为观者更好地理解和接受。《春游女几山图》是四季屏风中的第一幅,宽度较窄,构图偏重右侧,从而与第二幅相连,构成整体。《山路松声图》则是一幅独立的作品,尺幅更大,构图上虽重右侧,而又以左侧远景予以呼应和平衡,且因右侧主要山体占据了画面大部分,故而构图较为饱满、物象更见丰富。两幅画都借由诗画同体的方式传达讯息,相较而言,《山路松声图》题诗更为用心、用力,写景言志,用意更深,《春游女几山图》则重点在“春”字,展现春景,邀人同游。探讨造成这些不同的原因还要进一步结合画作的使用语境和接受者。

(三)接受者与效果

从接受者即观者的角度看,绘画欣赏的过程是怎样的?“这三种艺术(诗书画)之间概念上的统一源自于对文化的整体认知。通过人们的感知和体验,这三种艺术便成为了一种‘感觉体系’,属于一种‘体验性’的空间——一种体验重于自身的空间,一种蕴含着想象空间的空间,一种脱离了早已被系统化的隐含价值和意义就无法感知的空间”[20]。欣赏中国画的过程也要顺应中国画自身的特点,于整体着眼,流连其间,细加品玩。“诗画关系”在这一欣赏、体验的过程中,因观者全身心的参与而更加密切,因观者“完型”的倾向而补足了“诗画”之间的空隙,达到诗的“时间性”与画的“空间性”的统一,获得一种既有形式美感又有诗意抒情的审美享受。

以时代的观者和作品场域而论,其绘画接受有什么样的特殊性?绘画作为自我抒发的手段,同时也兼顾观者的期待与需求,这个观者可以是以画“卧游”的自己,可以是文人士大夫这一群体,也可以是作为赞助者的商人,尤其是在明朝中后期,后两类观者共同占据重要位置。进入明朝,“资本主义萌芽的城市工商经济迅速发展”,形成了“一股强大的市民思想和浪漫潮流”“一种前所未有的通俗文化力量”[14]92。通俗文化的一种表现就是对故事、对叙事性的偏爱,方闻认为在他们(指周臣、唐寅)“身处的时代,对艺术赞助者而言,有一个明确的故事线索显得非常重要”[17]194。

《春游女几山图》作为四季屏风的第一幅,悬挂室中,“心期此日同赏游”,邀请观者共同进入四季景色之观览。画面“可游可居”,以一老者为视线之牵引,而在观看过程中,移步换景,化静为动,同时通过对源诗的改动增加了情节性的内容,“载酒携琴过野桥”,一酒一琴亦带来无限联想。在画作欣赏的过程中,诗画关系才走向融合。该画除却题诗,未有其他跋文,推测这幅作品或为一般商品化之作,故其题诗通俗晓畅,而未有明显抒情言志,似乎“率尔而成”。画与诗都不以“诗意”为追求,而以“叙事性”和“春夏秋冬”之一体为目标。

《山路松声图》画上除去题诗,另有题跋曰“治下唐寅画呈李父母大人先生”,是正德十一年(1516)为父母官李经上调中央任户部主事时而画的赠别之作,可视为文人间的馈赠,故其上之题诗虽也以“女几山”开篇,诗意则与《春游女几山图》大相径庭。前两句诗与图的关系密切,贴合度高,“松声”“泉声”虽“画不出”“画不就”,却能通过画面的细致描绘加以暗示,并通过“图文相和”的方式达到声色统一。而后两句是对画面气氛的阐发与拔高,“便觉冲然道气生”为画面之松、泉、高耸的山等物象笼罩上一层不可名状的“精神气”而达到对李经人格境界的赞美。此题诗更重抒情言志,而这奠基于文人共享的文化语境。故而对这幅作品,观者接受的过程除去一般性的赏景、游览,更增加了文人之间的唱和与相惜。至此,“诗”成为了这一沟通中的纽带,具有了溢出画面的价值。

因接受者的不同,在诗画同体这一形式下,诗意与画意也有不同的趣味与指向。为了完成整个交往与流通的过程,诗画必以与观者共享为出发点与目标。

余论

唐寅一生颇为坎坷又传奇,在文人文化扩张且世俗文化兴盛的语境中立足,以横溢之才华构成其绘画诗书画同体之面貌,既确认了自身文人身份又契合了世俗传播的需要。以往对诗画关系的讨论多从“再现”“模仿”的角度,局限于辩出个异同高下,对诗画关系在绘画创作和欣赏过程中发挥的作用关注不够。本文以唐寅具有代表性的“女几山图”为分析对象,先是指出这一组图正是对《林泉高致集》中所表出的由诗而引起画意的一种创作尝试,是对诗画一体的自觉探索;进而以唐寅的题画诗切入,认为唐寅对诗和画两种艺术形式的差异和各自表现力的不足有清晰的认识,故其在绘画创作中自觉融合诗画两种艺术形态,以“诗画共建”的形式展开创作,且多借助诗意物象和诗意人物的运用;继而,跳出再现的论述框架,在传播过程中考察唐寅画作诗画同体的传播目的和效果。概言之,作为传播者的唐寅“亦行亦利、兼南带北”,以书画为主要谋生手段,其对诗画同体的选用一方面因“题诗于画”是吴门文人社群绘画的主要形态,是文人诗文素养的体现,是文人身份的标榜;另一方面题诗增强了画面的可理解性,既有“文雅”之名,也兼“通俗”之实,利于绘画的传播和流通。从接受者和效果看,观画是一个动态的、沉浸式的体验过程,接受者不是被动地看,而是主动地参与画意的建构,进而弥合了“诗画”之间的空隙,达成诗画的互补和统一,并在这一过程中流连忘返,体味到诗画两种艺术叠加的审美趣味。至此,画者与观者借助诗画同体完成了画意的共享。本文所选样本有限,可能会影响提炼出更具普遍性的观点,后续研究将进一步拓宽范围,将更多画家与作品纳入研究视野以进行比较分析,探析诗画同体发展的时代脉络和传承转化。