小学英语课程内容结构化的解读与实施策略

高璐 孟南君

摘要:2022年4月,新的义务教育课程方案和英语课程标准发布,标志着英语课程改革进入了一个新的阶段。这次课程改革的变化之一便是以课程内容结构化推动育人方式变革。教师要充分了解英语课程内容结构化,并积极探索在英语课堂教学中实施结构化的有效策略。

关键词:课程内容结构化;英语学习活动观;解读与路径

《义务教育英语课程标准(2022年版)》(以下通称“新课标”)及其解读中多次提到“结构化知识”“结构新概念”“新的知识结构”“形成结构化的知识”等。皮亚杰认为,结构是一个自动调节的转换系统的整体。学习结构就是学习事物是怎样相互关联的,“结构化”便是针对英语课堂中教学内容碎片化、教学过程散片状、教学评价形式化等弊端提出来的。

新课标中对课程内容结构化的阐述是“英语课程内容由主题、语篇、语言知识、文化知识、语言技能和学习策略等要素构成。围绕这些要素,通过学习理解、应用实践、迁移创新等活动,推动学生核心素养在义务教育全程中持续发展。”这段对课程内容的阐述一共包含两方面内容。一是阐明了课程内容结构化下的呈现与组织,即包括课程的内容要求,力求回答教师应该教什么、学生应该学什么的问题。二是阐明了课程内容的组织和学习形式,即通过什么样的学习活动组织和实现对课程内容的学习,从而帮助学生将外部的客观知识转化为内在的个人知识,进而形成个人的能力、品格和素养,力求回答教师应该怎么教、学生怎么学的问题。

一、小学英语课程内容结构化的解读

英语课程内容中的六要素不仅包括语言学习必备的基础知识和基本技能,而且包括能够促进学生心智、终身学习的能力、情感态度和价值观发展所必须依托的学习主题和多模仿语篇内容,以及语篇所承载的文化知识和提高学习效率所需要的学习策略。其中,主题语境和语篇类型是课程内容的上位概念,统领课程内容的其他方面。主题意义探究与语篇研读相互承载。语篇是主题和主题意义探究的具体载体,语篇研读的过程是主题意义探究的过程。链接主题意义探究和语篇研读关系的重要中介便是结构化知识。

(一)依据新课标在纵向关联中提炼单元主题

新课标提供了“人与自我”“人与社会”“人与自然”三大主题范畴,以它们为视角设置了10个主题群,主题群下小学阶段提供43个子主题内容。那么,我们本地区使用的辽师大教材单元与单元之间如何关联?单元间的结构是如何搭建的?以五年级下册Unit 8為例,要想提炼出本单元的主题,我们需要根据教材的编排结构(以四个单元为一大单元的理念)纵向关联中进行分析。Unit 5 My Day,这里的My指谁?研读单元内的语篇后发现,My有学生、教师、宇航员、清洁工、农民、护士,那么主题确定为“常见的职业与人们的生活”;Unit 6 On Duty以值日为起点,以不同地域的人的学校学习生活为视角展开,所以主题是“学校学习生活与个人感受”;Unit 7 After School 主题是业余生活与个人感受。这三个单元以学生为视角描述了生活与学习的状态。依据纵向上单元间主题的关联性,Unit 8 On Weekends主题提炼为“学习与生活的自我管理”。此主题属于“人与自我”主题范畴下生活与学习主题群中的二级子主题内容。

教材中单元与单元之间的关联,单元间的结构是基于主题编排的,我们在提炼单元的主题时,要学会“瞻前顾后”,学会纵向关联。

(二)依托多个语篇横向挖掘单元内有关联的主题意义

单元是承载主题意义的基本单位。在新的理念下,单一课时很难完成实现复杂育人目标的任务,所以我们要改变以单一课时为单位设计教学的习惯,改为以单元为单位组织和实施教学内容。教师可以围绕单元主题,整合、重组单元内多个语篇的内容,厘清单元内围绕主题表达的语言知识、文化知识、策略方法,在各主题意义之间建立关联,使同一单元内多语篇的教学形成一个有机的整体,搭建起一个由单元主题引领、内容相互关联、逻辑清晰的完整教学单元,将凌乱的知识点串成线、连成片、织成网,纳入系统的知识结构,整体规划单元育人蓝图。教师还要在各主题意义之间建立关联,建起一个由单元主题引领、内容相互关联、逻辑清晰的完整教学单元。

通过单元与单元间纵向分析,我们提炼出Unit 8的主题是“学习与生活的自我管理”,接下来,我们聚焦单元内各课时语篇文本,挖掘出有关联的主题意义(见表1)。教师可以在主题引领这个大前提下,根据学生的认知经验和“最近发展区”,依托语篇来深度挖掘出有机关联、层层递进的主题意义,最终达成主题式的育人目标。必要时,教师可对各课时语篇文本内容进行重组、整合,甚至补充或删减。

(三)聚焦课时语篇,制订教学目标,提炼结构化知识

聚焦课时语篇,研读时我们可从What、Why、How这三个问题入手。第一,对语篇的主体结构和主要信息等展开分析,梳理并概括语篇的结构化知识,即What的问题。第二,语篇传递的意义是什么,即Why的问题。不论是哪种模态的语篇,都有其特定的交际目的或传递的主题意义,也就是作者或说话人的意图、情感态度和价值取向等。第三,语篇具有什么样的文体特征、内容结构和语言特点,即How的问题。

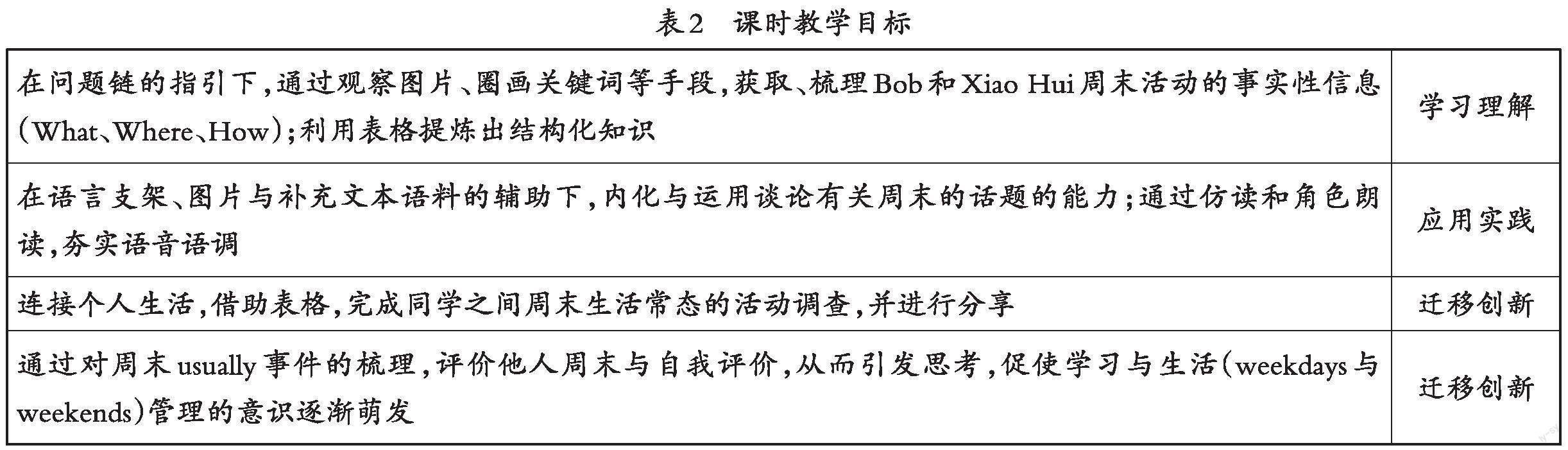

基于对语篇What、Why、How三个方面的解读,教师要围绕主题意义梳理内容之间的内在逻辑关系,制订出本课时教学目标(见下页表2)。

在制订教学目标时,应遵循英语学习活动观的三个层次,要能够反映出学生对文本主题意义探究的过程,体现核心素养四要素的相互渗透、关联融合和协调发展,同时提炼出本节课的结构化知识(见下页图1)。

[表2 课时教学目标 在问题链的指引下,通过观察图片、圈画关键词等手段,获取、梳理Bob和Xiao Hui周末活动的事实性信息(What、Where、How);利用表格提炼出结构化知识 学习理解 在语言支架、图片与补充文本语料的辅助下,内化与运用谈论有关周末的话题的能力;通过仿读和角色朗读,夯实语音语调 应用实践 连接个人生活,借助表格,完成同学之间周末生活常态的活动调查,并进行分享 迁移创新 通过对周末usually事件的梳理,评价他人周末与自我评价,从而引发思考,促使学习与生活(weekdays与weekends)管理的意识逐渐萌发 迁移创新 ]

二、小学英语课程内容结构化的实施策略

在英语课程内容结构化的阐述中,不仅包括课程内容构成要素,还包括课程内容的组织形式,也就是通过什么样的学习活动组織和学习课程内容——英语学习活动观。

通过对新课标中英语学习活动观精准的阐释以及参考北京师范大学王蔷教授等专家的解读,我们可以清晰地了解到,以主题为引领,以语篇为依托,基于已有知识是活动的前提;学习理解类、应用实践类和迁移创新类是学习活动的三个层次。而且,每个层次的活动中都有活动内容和活动目的。具体而言,学生要通过学习理解类活动,获取和梳理语言和文化知识,形成基于主题的知识间的关联,使知识结构化;要通过应用实践类活动,内化所学语言和文化知识,加深对主题的理解,并能初步应用所学语言和知识,使结构功能化;要通过迁移创新类活动,围绕主题和内容开展推理论证和批判评价等活动,形成个人的认知和观点,继而联系实际,尝试在新的情境中运用所学语言、知识、思想和方法,解决真实生活中的问题,使能力素养化。

(一)学习理解,在语篇学习中将知识结构化

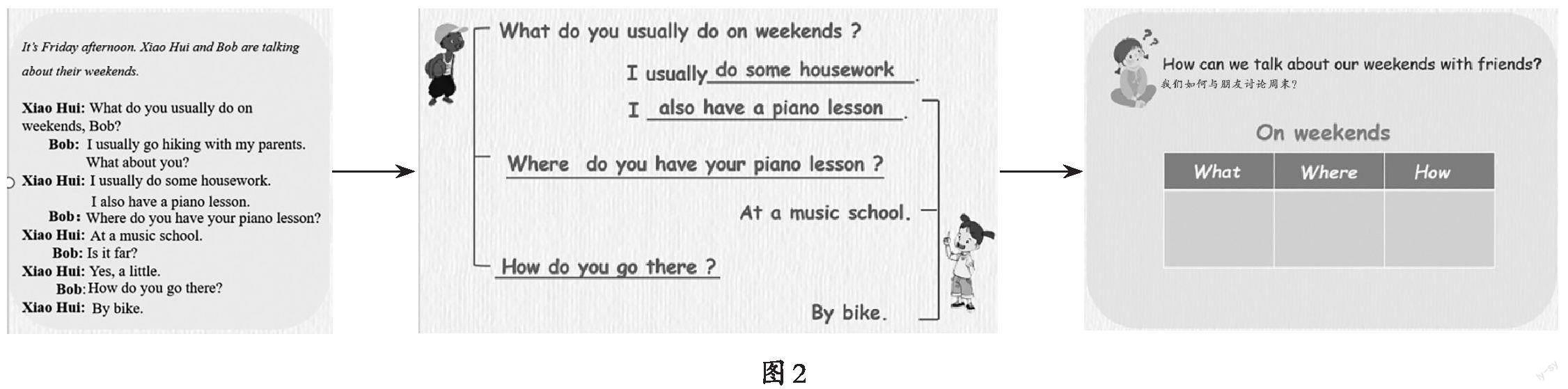

上课伊始,教师在chant环节帮助学生回忆、激活与主题学习和业余生活相关的内容,如“What do you usually do on Monday?Have class. I usually have class. What do you usually do on Tuesday?Do homework. I usually do homework... ”在chant的语境下结合语言支架习得新授词汇。通过观察一部分主题图、阅读英英释义的方式先尝试分析判断出主人公之一Bob周末的经常性活动,再通过观看视频来验证判断的结果,最后采取在释义中圈画关键词的方法。学生对结构化知识建构的学习经历是动态发展的,接下来在另一主人公Xiao Hui周末活动的学习过程中,学生通过听音回答问题、画线讨论等手段对文本信息进行获取与梳理;再利用联系上下文、对比远近距离、问题链等方式分析与判断、描述与阐释来解决问题;将对话构建成信息结构图式的语言支架,再将信息结构转换化成表格这一可视化工具,在“How can we talk about our weekends with friends?”问题引领下将What、Where、How等将平面的、零散的信息融合为立体的知识结构(见下页图2)。

教师要善于开发和利用多种有利于学生整合信息的工具,如表格、思维导图、信息结构图、流程图等,引导学生基于思考框架完成对信息的获取与梳理、概括与整合等关联活动。

以语篇为依托,在主题的引领下,教师必须要充分思考如何高效提问,提升学生的思维品质。本课例中,我们注重提问逻辑与语篇逻辑的关联,在引导学生一步一步探究主题意义的过程中,围绕要解决的问题,精心设计问题链。既有获取梳理语篇事实性信息的问题,如“What do you usually do on Monday /Friday?”或者“What do you usually do on weekends, Bob?”也有帮助理解与运用细节性信息的问题“Which one means ‘usually?”或者“Why does Xiao Hui go there by bike?”还有帮助建构语言与发展思维的认知性信息的问题“Why can Bob usually go hiking on weekends?”更有搭建思考与理解主题意义的指向性信息的问题“Whose weekends do you like?Why?”或者“How do you like your weekdays?”

(二)应用实践,在活动中将结构功能化

学生在完成信息梳理或理解后,还要在应用实践类活动中内化,将结构功能化。基于本课构建的知识结构“How can we talk about weekends?”,我们设计了如下活动。此活动设有四个梯度。第一梯度为通过观察图片,在有问无答的语言支架进行描述输出。第二梯度为观察图片并阅读补充语料,再联系下文分析与判断,通过语言支架的辅助下描述出无问有答的语境。这个梯度的思维显然是相对困难的,所以根据学情我们设置了三组活动。第三梯度在只给出关键词Where、How与话轮语言支架的情况下激发学生的思维,结合图片与语料将留白阐释清楚。第四梯度用突出知识结构的疑问词代替话轮的语言支架,学生通过深度参与和不断思考,可两人一小组,也可多人小组合作完成。此梯度相对开放,是较难的思维活动,也是将结构化知识向能力转化的关键。最后的落点放在能与朋友交谈周末的生活,并在谈论过程中能对不同人周末的生活进行评价,提高借鉴意识。

(三)迁移创新,在情境中将能力素养化

迁移创新活动是英语学习活动观中的最高层次表现,学生在完成应用实践类活动的基础上就可以进行知识的迁移,也就是用新认识解决新情境下的新问题,这是能力向素养的迁移。结构化知识由于实现了语言知识、文化知识、思维图式的有机关联,所形成的认知框架在新的问题情境下有更强的迁移力,更有助于问题的解决。

本节课围绕“How can we talk about our weekends with friends?”来解决单纯地学习What、 Where、 How这些句子的问题。教师可播放本人周末生活的视频,将结构化知识迁移到了解老师周末生活的情境中。然后,提出一个更高的思维要求,就是通过对结构化知识“What else do you want to know about the weekends?”进行推理,因此,除了What、Where和How,学生还了解了When、 Why、 Who ... with等用法,这便是“结构”的力量。

接下来的活动可以在一种半开放性的调查中展开,学生可以调查:你感兴趣的某人周末做了些什么?教师引导学生边调查边思考,并在阐述环节集中汇总同学们真实的周末生活,通过对比与分析,对不同的周末活动进行自我评价和他人评价。

建构结构化知识并不是英语课堂教学目标达成的终点。英语课堂教学的最终落脚点应是基于前期建构的知识结构,从能力转化为素养来分析和解决真实情境下的问题,从而真正做到发展学生的英语学科核心素养,实现学科育人的根本目的。

参考文献:

[1]张秋会,王蔷.浅析文本解读的五个角度[J].中小学外语教学(中学篇),2016(11).

[2]赵连杰.英语结构化知识的建构路径及案例解析[J].中小学教师培训,2020(5).