人工智能审判的责任解构与制度应对

卞建林

内容提要:智能审判系统存在出现错误的可能,运用智能系统进行司法裁判与传统自然人法官审判相同,面临审判责任承担问题。人工智能审判系统的研发适用对现行司法责任制的核心影响在于冲击了 “审理者裁判、裁判者负责” 原则,导致审判权责主体模糊,责任追究机制面临审判人员与技术人员之间责任难以界分、过错归责实现困难等现实障碍。为应对人工智能介入司法裁判后的审判责任问题,应逐步构建面向审判人工智能的司法责任机制,即明确人工智能裁判责任体系中的责任主体;扩充审判责任内涵,确立机器责任概念,明确自然人法官、智能系统和技术人员之间的责任分配。同时,完善相关的辅助配套机制,即建立专门的智能司法系统监督机构、强化人机协同的裁判文书说理机制,以及规范人工智能技术辅助审判下的监督考核机制。

人工智能在法律领域的应用已经历六十余年发展,人工智能技术介入司法领域的程度日益加深。智能审判系统①为讨论的方便,本文对智能审判的相关讨论,均以刑事智能司法审判作为标靶,特此说明。作为人工智能介入审判活动的典型代表,在提升司法效率、减轻司法人员工作负担层面成效明显。在获享智能审判系统提高办案精度和效度的同时,智能审判也面临系统内生风险引发的责任问题。人工智能审判依智能化程度可以分为弱人工智能审判与强人工智能审判两种样态。弱人工智能审判属于司法辅助技术,强人工智能审判则以 “深度学习” 式裁判方法为主要模式,通过 “计算机语言+法律规范的算法化=裁判” 路径实现智能机器自主意识下的案件审判。②参见胡铭、张传玺:《人工智能裁判与审判中心主义的冲突及其消解》,载 《东南学术》 2020 年第1 期,第214 页。无论是辅助型还是自主决策型法律智能系统,都会直接或间接地产生审判责任的相关问题,③参见周尚君、伍茜:《人工智能司法决策的可能与限度》,载 《华东政法大学学报》 2019 年第1 期,第61 页。即智能系统部分或完全侵蚀自然人法官作为司法裁判主体的地位,辅助或自主进行司法决策,囿于司法数据基础薄弱、算法隐蔽且存在偏见等客观因素,人工智能审判系统存在误判风险。如同自动驾驶对侵权责任分配带来的主体权责变更,司法审判中人工智能裁判出现误判也面临司法责任分割与转移的问题,本文所讨论的司法责任为法院系统在审判活动中产生的办案责任,即审判责任。如何在司法智能系统参与或主导司法裁决过程中合理分配审判责任,并非是对人工智能介入司法裁判领域出现误差的预设性讨论,而是基于目前人工智能已经介入司法裁判领域且缺失存在误判风险的现实情况所进行的必要研究。人工智能系统参与司法工作出现错误后的责任承担问题,是我国司法系统智能化进程中必然面临的问题。

一、人工智能侵蚀审判权带来的误判风险

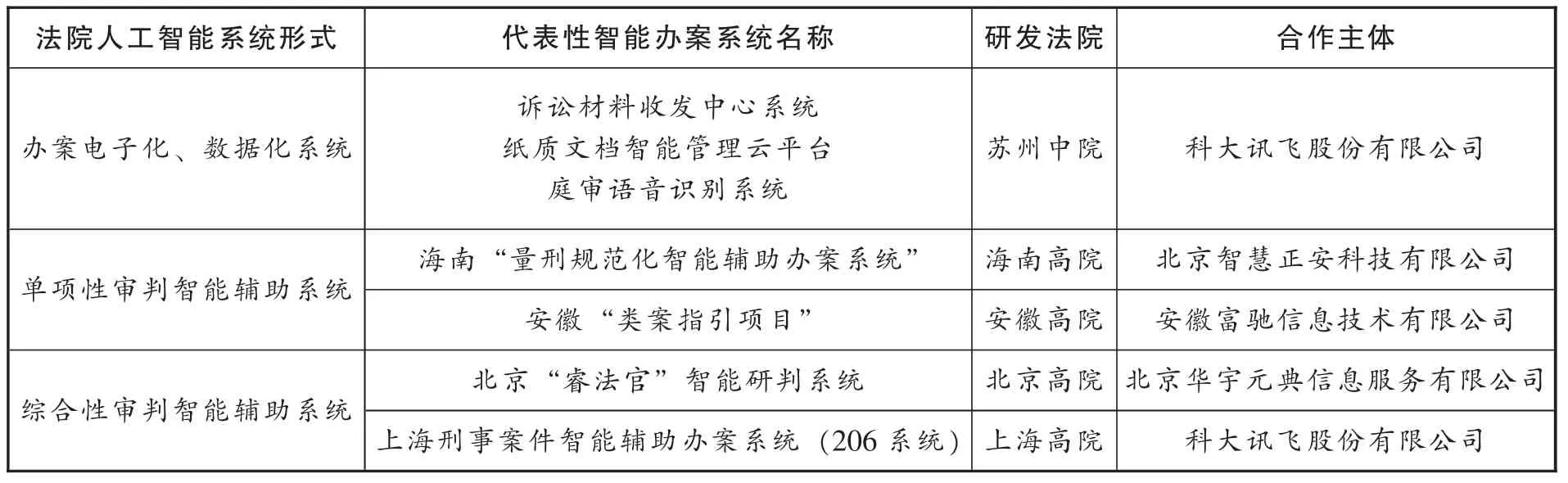

近年来我国积极推动各地智慧法院建设,对人工智能应用于司法的定位是“提高效率、辅助办案”,实践中主要有办案信息电子数据化、办案辅助系统的智能化、实体裁判的预测与监督、证据标准统一与电子化等形式。④参见左卫民:《关于法律人工智能在中国运用前景的若干思考》,载 《清华法学》 2018 年第2 期,第113-114 页。依智能系统涵盖的功能,将其分为办案电子化与数据化系统、单项性审判智能辅助系统、综合性审判智能辅助系统(见表1)。应用于我国现实司法实践的智能辅助系统尚处于弱人工智能裁判阶段并着眼于提供司法辅助技术,但人工智能研发领域的探索与进步并未止步于此,其发展方向在于实现法律与科技的深度融合,实现法律智能系统的高度智能化。目前人工智能审判的现实应用已经在一定程度上对自然人法官独立行使审判权造成侵蚀,人工智能辅助司法裁判领域案件裁决存在误判风险。

表1 法院智能办案系统分类

(一)智能审判系统何以干预审判权

在责任溯源层面,人工智能侵蚀审判权始于智能技术外包模式下的审判权分割,即法院智能办案系统由法院与科技公司共同开发,研发过程中的技术外包导致审判权部分外包,审判权权力主体由单一向多元的转化会削弱审判权独占原则。囿于人工智能系统领域的专业知识性与高度技术性,司法机关难以独立研发法院智能办案系统,故往往采取技术外包形式,与科技公司协作开发。司法机关向数据服务商、科技公司等主体提供司法数据,技术公司依据司法机关对智能系统运作须达到的目标要求进行设计研发,旨在提供智能办案系统所需的专业技术。⑤参见卫晨曙:《刑事审判人工智能的权力逻辑》,载 《西安交通大学学报(社会科学版)》 2021 年第3 期,第144 页。近期开发适用的法院智能办案系统多为法院与科技公司联合开发。智能系统研发中的技术外包很大程度上会导致审判权力的部分外包,程序员、软件工程师、数据处理商、信息技术公司等多个非司法主体对海量司法数据进行处理,设计算法以实现智能系统运行。在智能系统研发过程中,司法机关提供司法数据仅能把握数据输入环节,即智能系统生成 “原料” 部分,但对算法设计这一“加工” 环节无力把控,中间环节参与度缺失会导致司法机关对输出环节缺乏影响力。算法以去个性化、去价值化方式运行,但是算法的设计者是有主观价值判断的自然人主体,其在数据选用、模型建构中融入价值判断是不可避免的现实。⑥参见卞建林、钱程:《大数据侦查的适用限度与程序规制》,载 《贵州社会科学》 2022 年第3 期,第81 页。故法院智能办案系统在研发中融入了非司法工作者的价值选择与判断,导致在个案裁决中运用智能系统辅助审判会形成“程序员、软件工程师、数据处理商、信息技术公司与法官共同作出决定的局面”,⑦参见季卫东:《人工智能时代的司法权之变》,载 《东方法学》 2018 年第1 期,第132 页。由此,技术性外包导致审判权部分外包进而削弱审判权独占原则。在此基础上,法院智能审判系统应用中审前证据校验、类案推送、量刑辅助、审判偏离度分析等技术适用,以客观化数据形式标准影响法官个案中的自由心证,也在不同程度上侵蚀法官独立审判原则,影响司法责任生成。

(二)人工智能审判何以产生误判风险

智能审判系统在研发与应用中会不同程度影响自然人法官行使审判权,而且智能审判系统并非用无遗漏,能够进行绝对客观准确的判断。司法数据质量、算法的偏见性与隐蔽性、数据的垄断情况等因素均成为智能审判系统误判的隐患。

第一,司法数据基础质量不高且代码转化难度较大。大数据是驱动人工智能运转的必须燃料,数据与智能模型间“rubbish in,rubbish out”(输入垃圾,则输出垃圾)的关系使得智能系统的决策水平很大程度受制于司法数据质量的优劣。我国目前法律数据供给不充分、不真实、不客观,结构化不足,⑧参见前引④,左卫民文,第108 页。且存在司法数据代码转译困难问题,难以满足构建智能裁判模型对海量优质数据充分转化的要求。目前智能法院办案系统研发所依赖的司法数据基本源自中国裁判文书网公布的裁判文书以及开发合作法院提供的裁判文书,这些文书具有选择性和不完整性。一方面,作为“原料” 的裁判文书生成年限集中于建设司法数据库以来的这几年,数据在时间维度体现为当下数据,缺乏历史数据和长期数据,这对于规律总结、信息分析建模十分不利。另一方面,裁判文书网以及系统研发法院提供的裁判文书内容侧重于裁判结论的表述,对于裁判形成过程的阐释较为模式化和形式化。法院内部讨论文件不会以文书形式公开,明确的裁判结论背后却难以探究审判组织的法律论证、裁判商讨过程,隐含在裁判结论背后的法官考量因素与过程并没有以直观的文书形式呈现。另外,司法数据转换为算法识别的程序代码存在困难。作为转换主体的程序设计工程师大都不具备法学背景,缺乏法律知识和审判实务经验,其在法律文本的转化中存在误读可能。证据形式繁复多样,相较于法律文本的转化,证据材料的转化更为困难,且易陷入证据形式化审查泥潭。法律数据的转化失误会增加智能裁判系统失误的风险。法律人工智能系统无法攻克数据真实性、客观性不足的难题,难以冲破混杂着司法数据转化困难所构建的层层壁垒,导致在不完整且有失客观的司法数据基底上构建的模型同样存在真实性、全局性不足的缺陷。

第二,算法存在偏见性与隐蔽性。算法作为人工智能的驱动引擎,其偏见与隐蔽可能增加司法决策不公的风险。一方面,目前司法数据的数量和质量尚未达到海量优质的标准,基于不完整不优质的数据基础进行分析训练恐难以准确提炼、分析、总结司法决策规律。在机器学习过程中,算法工程师、供应商甚至是法院难免有意或无意地植入价值偏见,⑨J.Burrell,How the Machine ‘Thinks’:Understanding Opacity in Machine Learning Algorithms,Big Data&Science Vol.3,2016,p.1-12.故而种族、性别、地域、职业等方面的偏见会影响算法设计,增添司法决策不公平、不正义的风险,形成的算法容易存在偏见与歧视。在美国卢米斯诉威斯康辛州案中,量刑辅助工具COMPAS 是否存在算法歧视就饱受争议。人工智能系统能在多大程度上影响法官裁判尚未可知,这些不可知性为司法决策的公平正义埋下公信隐患。⑩参见卞建林:《人工智能时代我国刑事诉讼制度的机遇与挑战》,载 《江淮论坛》 2020 年第4 期,第152-153 页。另一方面,人工智能系统的分析、决策过程缺乏可交互性和存在学习结果不可预知性,用户无法看到程序运行的具体过程。因商业秘密保护的需要,科技公司不对外公开人工智能办案系统源代码,算法内在工作机制并不透明。缘何大数据学习的结果形成此种模型而非彼种模型难以解释,同时算法运行所形成的结果也不接受质询、不提供解释和相对人救济。⑪参见钱程:《刑事诉讼中个人信息保护研究》,中国政法大学2023 年博士论文,第169-170 页。算法的不透明和难以阐释性与司法裁判的公开透明、注重阐释说理相悖,算法黑箱使得司法智能裁判系统的说理和论证变得无法审阅,⑫参见前引③,周尚君、伍茜文,第65-66 页。结论的合理性难以通过论证追溯加以佐证。

第三,数据垄断导致控辩结构失衡。数据的垄断性与评析专业性加剧当事人之间的信息不对称、资源不对等,动摇了平等对抗原则,对事实发现、维护被追诉人合法权利有所损伤,这种司法风险在刑事诉讼领域更为明显。在数字司法的现实生态中,国家居于数据垄断地位,权力机关之间以提升社会管理职能为目的进行信息收集,逐步建立数据仓库建设、联机分析以及数据挖掘,⑬参见裴炜:《个人信息大数据与刑事正当程序的冲突及其调和》,载 《法学研究》 2018 年第2 期,第49 页。实现数据信息共享。上海刑事案件智能辅助办案系统(以下简称206 系统)连通公检法三机关的办案平台,进行办案数据开放共享,这一系统研发之初就将辩护方剥离于司法智能系统,未对辩方数据进行有效收集录入。在信息获取分析层面,被告人及其辩护律师获取数据、分析数据能力匮乏,难以获取与国家公权机关水平相当的数据资源与信息技术。即便辩方可以获得智能办案系统的司法数据,也缺乏人力财力在短时间内推翻大数据的分析和模型,算法黑箱使得辩方难以对其合理性进行质疑。辩方难以实现有效辩护,控辩双方能力的失衡会动摇公正审判的结构稳定性,增大误判风险。⑭参见前引⑪,钱程文,第169-170 页。

二、人工智能审判对审判责任主体的冲击

第二轮司法体制改革围绕司法责任制全面展开。落实司法责任制的关键之一在于遵循司法亲历性和权责一致性,即 “让审理者裁判、由裁判者负责”,审判主体与责任主体具有一致性。司法责任制的要求也体现于此,即司法职权配置层面要求 “让审理者裁判”,责任承担层面要求 “由裁判者负责”,错案追究层面要求发生错案启动追责程序。⑮参见胡云腾:《司法责任制是司法改革的牛鼻子》,载 《法制日报》 2017 年4 月26 日,第9 版。人工智能审判系统的研发与适用对现行司法责任制产生了多方面冲击,最核心的影响在于审判权责主体被模糊化,人工智能以辅助参与形式影响审判权行使,技术外包下审判权被部分分割,审判责任也存在分割转化的问题。人工智能介入审判后,如何在 “审理者裁判、裁判者负责” 中厘清人工智能系统与自然人审判者、责任者的关系,人工智能主体责任资格何在,法官能否以人工智能辅助为由减轻司法责任等问题均是审判人工智能化冲击传统审判主体、责任主体的衍生问题。

(一)人工智能主体的法律资格存疑

审判智能化对审判责任主体的冲击围绕主体资格展开,人工智能主体的法律资格如何,其是否具备独立主体地位是首先要解决的问题。对人工智能主体法律资格的讨论主要呈现出以下几种观点:其一,反对人工智能具有独立法律人格。有学者从法律预设层面论证人工智能机器不宜成为法律主体,因为机器只能被设计成遵守法律,却不能理解法律,机器按照算法运行,无法像人类一样理解权力与责任,法律可以影响机器人的设计者、制造商、使用者,但不可能对机器人本身的行为产生影响。⑯参见吴习彧:《论人工智能的法律主体资格》,载 《浙江社会科学》 2018 年第6 期,第63 页。其二,支持人工智能具有独立法律人格。人工智能具有高度智慧性和独立决策性,其性质不同于传统的工具或代理人,故应当将其定性为具有智慧工具属性且能够进行独立意思表示的特殊主体。⑰参见姚万勤:《人工智能影响现行法律制度前瞻》,载 《人民法院报》 2017 年11 月25 日,第3 版。其三,根据人工智能的不同发展阶段和智能化程度区分智能主体是否具有独立法律资格。弱人工智能产品不具有辨认能力和控制能力,仅能在人类设计编制的程序范围内作出行为,不具有独立法律资格。强人工智能产品具有辨认能力和控制能力,能够超越人类设计编制的程序范围作出行为,包括实施危害性、犯罪性行为,其具有独立的人格和刑事责任能力。⑱刘宪权:《人工智能时代的 “内忧” “外患” 与刑事责任》,载 《东方法学》 2018 年第1 期,第134-142 页。

学界对人工智能主体的法律资格问题尚无定论,但实践已然进行更勇敢的尝试,不同程度地承认并赋予智能主体独立的法律人格。2016 年美国国家公路安全交通管理局在公开致信谷歌鼓励人工智能汽车发展的同时,认为谷歌自动驾驶汽车内部的智能机器人可以认定为“驾驶员”。⑲参见人工智能学家:《无人汽车跨越重要障碍:美国认定自动驾驶机器人为 “驾驶员” 》,http://www.100tmt.com/news/news_4487.shtml,2021 年6 月15 日访问。2017 年10月26 日,沙特阿拉伯授予美国汉森机器人公司生产的机器人索菲亚公民身份,索菲亚成为首个获得公民身份的机器人。⑳参见腾讯网:《沙特授予“女性” 机器人公民身份》,https://xw.qq.com/amphtml/2017102801638600,2021 年6 月15 日访问。2016 年欧盟议会法律事务委员会发布 《就机器人民事法律规则向欧盟委员会提出立法建议的报告草案》 和 《欧盟机器人民事法律规则》,考虑赋予复杂的自主机器人特殊的法律地位,㉑参见腾讯研究院:《十项建议解读欧盟人工智能立法新趋势》,https://www.tisi.org/4811,2021 年8 月6 日访问。高度智能化的机器人得以以电子人格处理自主决策、独立交往和承担法律责任等问题。俄罗斯“格里申法案” 的基本理念为对机器人法律资格进行差异界分,并适用与法律资格相对应的法律调整规则,即目前可以将机器人视作与动物具有相似属性的财产,以财产性法律规则调整机器人相关法律关系;未来则有望依机器人智能化水平赋予其自主代理人的法律身份,肯认机器人在有限的特别权利能力范围内获得权利主体性,将具有主体性的机器人归于法人行列,适用法人的法律规则。㉒参见张建文:《格里申法案的贡献与局限——俄罗斯首部机器人法草案述评》,载 《华东政法大学学报》 2018 年第2 期,第33 页。智能产品适用程度和智能化程度的加深日益冲击 “人的主体性” 地位,也波及司法主体的地位与身份。㉓参见孙道萃:《我国刑事司法智能化的知识解构与应对逻辑》,载 《当代法学》 2019 年第3 期,第18 页。目前对智能主体的法律资格论争并未止息,我国的学界与实践对此均无定论,人工智能审判系统运行下产生的审判主体、责任分担问题尚无可行参考。

(二)法官裁判主导地位弱化

人工智能审判系统开发过程中的技术外包使得研发受到审判权外的主体影响,存在削弱法官独立审判的隐患,人工智能审判系统的应用过程同样存在削弱法官裁判主导主体地位的风险。一方面,人工智能审判系统在庭审前形成预判甚至结论,对法官庭审实质审理进行阶段介入性侵蚀。传统司法裁判是法官在庭审中当事人双方的举证、质证中形成内心确信作出,但是,类案推送、量刑辅助、模型建构等技术可能会使当事人的举证、质证对法官心证影响降低,通过人工智能系统辅助,法官在审理前可能已经形成预判甚至结论。㉔参见郑曦:《人工智能技术在司法裁判中的运用及规制》,载 《中外法学》 2020 年第3 期,第682 页。上海206 系统是我国在人工智能辅助司法领域较为成熟的探索,该系统运用图文识别、自然语言理解、智能语音识别、司法实体识别、实体关系分析、司法要素自动提取等人工智能技术,为办案人员收集固定证据提供指引,并对证据进行校验、把关、提示、监督。㉕参见黄安琪:《上海法院运用人工智能办案系统辅助庭审》,原载新华社,转引自中国政府网:http://www.cac.gov.cn/2019-01/25/c_1124037840.htm,2020 年11 月15 日访问。206 系统作用于司法审判全过程,大量的数据分析处理在审前程序中已经完成并形成预判,法院如果依赖审前人工智能辅助系统形成的材料和结论,较大程度上将会虚化法官庭审的价值。

另一方面,基于人工智能审判系统的科学性和法官对算法的依赖性,人工智能系统对法官独立裁判进行结果影响性侵蚀。有研究发现采用大数据学习建模进行定罪的正确率可以达到90%以上,㉖参见刘品新:《大数据司法的学术观察》,载 《人民检察》 2017 年第23 期,第30 页。量刑准确性可达70%以上,㉗参见白建军:《基于法官集体经验的量刑预测研究》,载 《法学研究》 2016 年第6 期,第148 页。即便仍处弱人工智能裁判阶段,大数据学习建模的裁判准确性依然较高。面对人工智能办案系统的科技可信度以及法官自身有关人工智能技术的知识盲区,当法官观点与人工智能系统提供的参考结果不一致时,法官往往缺乏违背科技智能结果的勇气和信心。这里所说的人机裁判结果不一致,并非仅是裁判结果存在本质上 “是” 与 “非” 的差异,更是幅度差异、微弱差异,这种微弱差异往往就是自然人法官价值判断与智能系统算法结果输出的本质区别。美国卢米斯诉威斯康辛州案中,COMPAS 工具依据预先设置的科学算法、通过计算被告人的社会危险性,推荐量刑范围,法官依照工具推荐的量刑范围作出裁判。在量刑层面,法官的审判权受到计算工具COMPAS 的影响,人工智能工具的计算结果很大程度上影响案件的处理结果,成功地影响裁判结果生成。人工智能时代也为法官提供了一个依赖技术的制度环境——利用技术被视为进步,反之则被视为落后,㉘参见王禄生:《司法大数据与人工智能技术应用的风险及伦理规制》,载 《法商研究》 2019 年第2 期,第106 页。更有地方法院以 “信息化应用” 作为独立考核指标以鼓励法官使用信息化技术。㉙参见王静:《法官绩效考核制度实证研究——基于地方性规则样本的分析》,载《中国应用法学》 2018 年第6 期,第24 页。法官使用人工智能办案系统得出与其原本内心确信有差异的结果时,不顾人工智能裁判结果进行独立审判的信心岌岌可危,法官基于内部和外部压力倾向于接受人工智能工具的建议。㉚参见朱体正:《人工智能辅助刑事裁判的不确定性风险及其防范——美国威斯康星州诉卢米斯案的启示》,载 《浙江社会科学》 2018 年第6 期,第81 页。虽然法官依然对案件享有最终裁决权,但人工智能办案系统应用中的数据前置性与算法依赖性已经削弱法官对裁判的主导地位。

(三)审判责任主体走向多元易导致裁判错误

法院系统司法责任制改革的核心在于审判权属模式的转化,由审委会与法官共享审判权模式转化为审判权独立界分模式,还权于办案法官,剥离审委会以审判管理、审判监督的形式影响法官审判权的实现,厘清审判权、审判管理权以及审判监督权之间的界限,强调办案法官的中立性、独立性。通过列明审判主体内部职权和责任分配机制、落实员额制等改革机制,法官独立的责任主体地位日益明晰。但是人工智能审判系统的应用对明晰化的审判责任主体产生冲击,人工智能审判系统以线性介入模式分割审判责任,其内在缺陷与运行错误所致难以避免的审判责任,从而使得审判责任主体存在多元可能。

审判责任是审判主体对案件的审理与判决所应承担的法律责任,广义的审判责任包括违法审判责任、审判瑕疵责任以及审判职业纪律责任。㉛参见陈卫东:《司法责任制改革研究》,载 《法学杂志》 2017 年第8 期,第34 页。目前人工智能审判系统定位是审判辅助工具,自然人法官仍然是审判主体,决定着个案裁判,其主体地位虽有弱化但并未被智能工具直接替代。自然人法官对其承办的案件不可置疑地负有审判责任。但是,因人工智能办案系统而产生的违法审判责任、审判瑕疵责任,责任主体并非单一的自然人审判人员,隐性参与其中的程序员、软件工程师等主体不同程度地对错误和瑕疵负有责任。审判责任主体走向多元,一般限于技术问题导致司法裁判出现错误或瑕疵,即技术主体仅对技术负责,不对法律问题负责。人工智能算法所隐含的偏见会影响案件的实体处理,数据收集、机器学习、模型训练环节中融入自然人的主观价值判断,可能会产生性别、职业、民族、地域、宗教等多方面认知偏见与歧视。㉜参见前引⑥,卞建林、钱程文,第81 页。这种偏见与歧视隐蔽性很强,但其仍需自然人法官审判裁量后实现个案作用。这种情况虽然冲击审判主体的独立判断,但是并未达到因果责任主体的多元。

技术主体应当对技术引发的审判责任负责,这往往体现为以下两个方面:其一,人工智能审判系统研发需要转化海量司法数据,而程序员、软件工程师等科技人员对法律规定与实务应用存在知识盲区。技术人员在录入司法数据并进行代码转化的过程中,如果出现错误并进一步延伸产生个案裁判错误或瑕疵,程序员等技术人员所代表的技术支持主体应承担相应的责任。此时审判人员的司法责任情况应当考量在个案裁判中人工智能审判系统导致的错误或瑕疵是否可以被发现且纠正;若审判人员应尽到注意义务、能够发现此错误或瑕疵,其并未尽到该义务则导致责任生成。其二,法院智能审判系统应用中的审前证据校验、类案推送、量刑辅助、审判偏离度分析等功能运转不灵导致裁判出现错误或瑕疵,也属于技术主体应当负责的情形。此时审判人员的司法责任情况同样应当考察其是否能以注意义务避免这种审判错误或瑕疵。

三、智能审判下司法责任追究的障碍

审判智能化对司法责任制的核心影响在于司法职权配置和责任承担层面的主体冲击。法官裁判主导地位弱化、审判责任主体走向多元带来审判责任主体不明问题,建立在“审判者裁判,裁判者负责” 基础上的审判责任追究机制随之陷入困境,审判智能化下审判责任归责与追责存在多重障碍。

(一)归责模式障碍

司法责任的归责模式存在行为责任模式与结果责任模式。行为责任模式下司法责任的承担要求法官实施了违法行为或不当行为,结果责任模式则不要求法官实施违法行为,而只要求出现法定的损害后果。㉝参见雷婉璐:《我国 “法官惩戒” 事由模式的现状与趋向——以司法体制改革为背景》,载 《湖北大学学报(哲学社会科学版)》 2019 年第1 期,第134-142 页。2015 年最高人民法院《关于完善人民法院司法责任制的若干意见》(法发〔2015〕 13号)对我国审判归责模式予以明确,审判系统司法责任包括故意违反法律法规责任、重大过失责任和监督管理责任,法官在存在主观故意或重大过失造成错误时负有责任。可见,我国审判归责模式为主观过错与客观行为相结合,法官只应对其有过错的行为失当、程序违法或者裁判错误负责。㉞参见周长军:《司法责任制改革中的法官问责——兼评 〈关于完善人民法院司法责任制的若干意见〉》,载 《法学家》 2016 年第3 期,第102 页。审判责任主体在职责范2015 围内的终身负责制,单独责任与共同责任并存,合议庭共同责任中存在内部责任划分,审判主体独立承担自身责任。

审判智能化过程中司法数据化、司法算法化程度不断加深,人工智能审判在提供司法效率红利的同时,在司法责任归责模式运行层面也创设了困难。第一,人工智能介入审判使得过程性问责更为困难。以事实结果主义对司法裁判质量进行判断并追责并不符合司法运行规律,司法是对过去已发生事实的有限判断,审判者受制于各方面条件限制,对于过去事实难以做到完全没有错误的评判。若审判者尽到司法裁判注意义务后仍作出与过去客观事实相悖的法律事实判断,应结合过程主义考量而非绝对结果主义对案件进行错案追责。过程性责任判断存在价值判断等多重非客观、难考量因素,人工智能介入审判进一步增添过程性归责的困难。在原本复杂难辨的审判过程有无过错的谜团中,注入了人工智能技术是否影响司法、多大程度影响司法的新问题。因人工智能系统运行中存在数据错误、算法运行缺陷,审判存在错误或瑕疵的过程性归责,应着重考量审判人员对该系统的错误是否难以发现以及可否在个案裁判中纠正问题。此类免责事由的是与非判断与程度判断一定程度上超越了传统司法责任归责要求的法律专业性,拓展到在人工智能技术领域的专业性,这种专业壁垒实难克服。第二,人工智能介入审判使得过错责任与非过错责任、单独责任与共同责任更难以界分。审判责任的责任标准当属过错责任,即法官故意违反法律法规或因重大过失导致裁判错误并造成严重后果的,依法应当承担违法审判责任。责任形态的判断也需要依托过错判断来界分是个人责任还是集体责任。人工智能审判系统的应用使得出现裁判错误的原因分析更为困难,算法黑箱导致责任生成过程很大程度上具有不可视性和难回溯性,审判错误或瑕疵是故意造成还是过失造成实难界定。个体审判人员在裁判中是否尽到应尽审查义务、是否存在造成错误裁判的重大过失等重要责任审查问题均需以后续溯源追责方式予以厘清,但人工智能审判系统内部算法运行的不可视、不透明使这些本就相对主观的问题更难以界分。

(二)追责程序障碍

在司法责任体制改革中,我国审判责任追责程序显著完善,2016 年《关于建立法官、检察官惩戒制度的意见(试行)》 通过增设司法惩戒委员会作为司法责任追究的建议主体,适度分割法院的错案责任认定权,强化追责程序的正当性和合理性。对于审判人员在履行审判职责中出现行为失当、程序违法或者裁判错误,法院有权启动错案责任认定追究程序。该程序由法院主导启动,将就当事法官责任认定问题提请惩戒委员会审议,审议程序拟采用准司法性程序,将惩戒的审查权和判断权分离。法院就当事法官违法审判的事实及主观过错负举证责任,当事法官有陈述、举证、辩解的权利。惩戒委员会对审判责任人员的行为认定提出意见,法院根据意见作出最终处理决定。

目前法院系统司法责任追究程序在人工智能技术介入司法审判后存在一定程度的运行障碍。现行审判责任追责程序停留于满足传统审判追责程序需要,未对人工智能介入审判、审判外主体影响责任生成予以关注。一方面,应用人工智能审判系统时,审判人员与技术人员之间责任界分困难,司法责任追究程序难以指向技术人员。司法责任是指司法责任主体基于其所承担的司法职责,因在履行职责时存在违法违纪的行为而应承担的法律上的不利后果。㉟参见陈光中、王迎龙:《司法责任制若干问题之探讨》,载 《中国政法大学学报》 2016 年第2 期,第32 页。司法追责所追责任为审判人员履行职能之责,人工智能审判应用产生的审判责任存在技术人员应当担责的情形,但是其不属于审判人员,所进行的工作即便是以技术之名实为分割审判权,也不能直接将科技公司、程序员等技术主体纳入审判主体行列,司法追责程序缺乏将非司法审判人员纳入程序的依据,按照目前审判追责程序进行责任追究无法解决审判外主体责任问题。另一方面,法官惩戒委员会议事程序、法院司法责任认定程序是由专业司法审判人员主导进行的,司法追责程序参与人员具有丰富的法律专业背景和司法审判经验,但是普遍缺乏人工智能知识和算法运行经验。在责任认定过程中,囿于追责程序参与人员知识结构的局限性和身份的特殊性,就涉事法官违法审判和主观过错问题的分析和认定存在障碍。

四、人工智能审判司法责任机制的建构

人工智能审判对司法责任的冲击不同于人工智能技术介入生产对侵权责任的冲击,司法责任意味着司法裁判中导致案件处理错误的承认与纠偏,此为维护社会公平正义的最后一道防线。司法裁判的错误是对人民生命、自由、财产等重要权利的损伤,司法责任的难以确定意味着误判失去纠偏的机会和风险红线的失守,这对司法公正与权威的冲击和损伤实为法治社会难以承受之痛。故在人工智能技术高度应用于司法裁判且存在错误可能的风险背景下,扩充审判责任理论,构建面向审判人工智能的司法责任机制尤为必要。

(一)构建合理的人工智能裁判责任体系

人工智能裁判责任体系是与司法改革推进的司法责任制一脉相承的审判责任机制,在对现有审判责任理论进行扩充的基础上,应当通过构建合理的责任机制解决人工智能介入司法裁判后的审判责任主体、责任标准等问题,破解人工智能介入司法裁判后在追责中的现实阻却问题。

第一,明确人工智能裁判责任体系中的责任主体问题。使用人工智能办案系统辅助司法裁判,出现审判错误或瑕疵进行归责情况下,应坚持司法工作者优位承担,并适用自然人法官过错推定原则。对于审判错误和瑕疵,自然人法官优位担责原因有二:一是在目前所处的弱人工智能裁判阶段,司法办案系统依然属于司法辅助技术,尚未达到独立决策的程度,即便在算法研发中存在技术外包等问题,法官依然是个案裁判者。办案过程中使用人工智能辅助系统,但最终裁决权在法官手中。司法责任制所要求的权责一致同样应当贯彻于人工智能裁判责任体系,由享有最终司法裁判权的自然人法官优位担责。同样,对自然人法官适用过错推定原则也是出于其主导裁判的考量,避免审判人员将造成审判错误或瑕疵的责任推卸于人工智能系统,督促审判人员在使用人工智能审判系统时充分履行注意义务。二是司法责任不同于产品侵权责任,其广泛性、公共利益性更明确,法官是最直接的司法公正捍卫者、守护者。㊱参见程凡卿:《我国司法人工智能建设的问题与应对》,载 《东方法学》 2018 年第3 期,第129 页。数据服务商、科技公司、程序工程师等技术主体在参与人工智能审判系统开发运营过程中提供技术支持,即便以技术支持形式输出了价值判断,技术主体在进行价值判断的过程中也不是个案裁判中的判断,其应对技术服务及衍生的直接结果负责,而非司法结果的天然守护者,故未将技术主体作为优位担责主体。

第二,扩充审判责任内涵,确立机器责任概念,在自然人法官、智能系统和技术人员之间进行责任分配,㊲参见前引③,周尚君、伍茜文,第53-66 页。将机器责任作为自然人法官的必要免责事由。有学者提出 “机器责任” 概念,对其内涵进行可能性列举。本文将机器责任进行阶段性界分,在目前所处的弱人工智能时代,人工智能审判系统仍属于辅助性审判工具,机器责任是自然人法官的一种免责事由,但此时人工智能机器并不具备独立担责的基础条件。步入强人工智能时代,人工智能机器可以获得独立且完整的法律人格时,其具备独立担责的基础,机器责任是审判责任中的一种独立形式。目前出现机器提供的错误信息造成审判错误或瑕疵时,能否以机器责任作为自然人法官免责事由,应当对审判者能否识别出错误进行区分。机器算法不合理,其提供的信息存在错误导致案件审理错误,分为以下两种情况:一是审判者对智能办案系统提供的信息尽到谨慎审查的义务,受制于当时科技水平和知识领域差异,即便在算法专家辅助下法官也难以发现并查证错误,此种情况下为完全的机器责任,法官得以免责。二是审判者凭一般认知即可识别机器信息存在错误或偏差,但未尽一般审查义务,仍依照机器信息作出裁判,属于法官重大过失,不能以机器责任作为免责事由。

(二)建立完善的人工智能裁判司法责任辅助机制

构建面向审判人工智能的司法责任机制除合理的人工智能裁判责任体系,还需有相关的辅助配套机制予以支持,即建立专门的人工智能司法系统监督机构、强化人机协同的裁判文书说理机制以及规范人工智能技术辅助审判下的监督考核机制,为人工智能裁判责任体系顺利运行破除信息技术壁垒并进行有效的技术审查监督。

第一,建立专门的人工智能司法系统监督机构,强化中立第三方对算法的审计监督。2017 年底美国纽约州通过一项算法问责法案,要求建立专门的监督工作组对自动化决策算法进行监督。㊳参见徐凤:《人工智能算法黑箱的法律规制——以智能投顾为例展开》,载 《东方法学》 2019 年第6 期,第82 页。法案决定以设立事实调查组代替算法源代码的完全披露。㊴参见[美] Julia Powles:《纽约市尝试对算法问责——政策有待完善,但行动敢为人先》,姜开锋译,载微信公众号 “大数据和人工智能法律研究” 2018 年12 月29 日,https://mp.weixin.qq.com/s/g1OJG71osEQn0hiEL4hUJg.公开人工智能系统算法的源代码以消解算法黑箱的现实困难较大,目前可以探索建立第三方监督机构对此算法进行审计监督,在绝对的算法保密与算法透明之间适度妥协。司法智能系统监督机构应由算法工程师、法律工作者组成,对算法进行一般监督与个案审查。㊵参见洪凌啸:《误区与正道:法律人工智能算法问题的困境、成因与改进》,载 《四川师范大学学报(社会科学版)》 2020 年第1 期,第58-70 页。在监督工作中确立适度的算法透明规则,算法研发与运营者有义务向监督机构进行信息披露,并配合一般监督与个案审查。人工智能司法系统监督机构评估并监控影响司法裁判的算法决策过程,对人工智能审判系统所使用的训练数据集进行跟踪与测评,对人工智能运行与学习情况进行回溯,为司法责任倒查提供材料依据。

第二,强化人机协同的裁判文书说理机制。在弱人工智能裁判阶段,智能系统虽能自动生成裁判文书,但所生成文书更接近标准公文形式,作为司法裁判的论证性、说理性尚不完备。为防止法官以人工智能审判技术作为逃避司法责任的借口,应强化人机协同裁判文书说理工作。统一的算法难以置换法官的个案判断,社会价值的判断、法律的考量、公共政策的贯彻体现在每一个案件中,需要法官通过个案裁判守住底线。法官需要将应用人工智能审判过程中具有法律意义的关键节点作为说理阐释重点,发挥自然人法官作为司法决策主体的主导性与能动性,即法官对于案例数据的充足性、裁判结果的合理性、因果关系的相当性、正反计算的对称性等重要节点强化自然人法官文书的说理阐释,以完成人工智能司法裁判的证成。自然人法官的个案文书说理要着重把握不同要素权重,尤其是规范要素含义和裁判结果变化之间的关系,并以文字语言向诉讼人进行阐述和论证,防范和矫正人工智能审判潜藏的不良价值取向、道德倾向和伦理风险。㊶参见李飞:《人工智能与司法的裁判及解释》,载 《法律科学(西北政法大学学报)》 2018 年第5 期,第37 页。

第三,合理规范人工智能技术辅助审判下的监督考核机制。其一,明确司法大数据应用的非约束性适用原则,㊷参见王禄生:《司法大数据应用的法理冲突与价值平衡——从法国司法大数据禁令展开》,载 《比较法研究》 2020 年第2 期,第145 页。规范法官考核标准,不得以运用人工智能系统作为硬性考核要求。㊸参见前引㉔,郑曦文,第695 页。有地方法院以“信息化应用” 作为独立考核指标以推动智慧法院建设,㊹参见前引㉙,王静文,第24 页。虽然智能办案系统对提升效率大有裨益,但不适合以强制适用的方式推广。将法官对人工智能技术的运用纳入考核范围容易异化人工智能办案系统的辅助性质,加深法官对智能系统的依赖而难以独立判断。其二,敦促司法人员履行监督审查义务,防止过度依赖智能办案系统。当法官与人工智能办案系统结论不一致时,支持法官独立判断,法官应当在裁判文书中对其裁判论证详细说理。出现错案倒查,应采用主观过错与客观行为归责模式,不得以与智能办案系统结论相悖作为过错原因对法官问责。其三,对法官进行考核的同时,也应对法院智能办案系统进行评价和更新。定期对审判人员进行问卷调研,了解一线审判人员对智能办案系统的满意程度,统计智能系统决策失误情况,以备后续办案系统的进一步学习和完善。