近零碳排放园区建设思路和对策建议

周 鑫,陈明扬,罗 彬,向 柳,李言洁

(四川省环境政策研究与规划院,成都 610093)

引 言

早在2016年,国务院《“十三五”控制温室气体排放工作方案》就提出开展近零碳排放区示范工程,自国家政策提出以来,相关学者对近零碳排放区开展了一些理论研究,李艳梅等[1]辨析了低碳排放、近零碳排放、零碳排放等相关概念,并提出了近零碳排放示范区遴选标准的建议;吴智泉[2-3]等对近零碳排放区的概念进行理论研究,并探讨了近零碳排放区示范工程总体规划;许文强等[4]对近零碳排放区示范工程试点项目的遴选机制进行研究,提出遴选指标需符合科学、合理的原则,遴选程序符合公开、公正的原则。史志呈等[5]对近零碳排放示范工程的实施路径提出了建议;王晶晶等[6]开展了近零碳排放园区评价体系的研究,将变权理论引入近零碳排放评价领域,通过建立惩罚型变权评价模型,提高了评价的准确性。

从已有的相关文献分析可知,国内对近零碳排放区的研究主要集中在概念的辨析、试点项目的遴选机制以及评价体系等方面,也有一些少量的研究指出了近零碳排放的实施路径。本文在基于现有文献研究的基础上,进一步强调了近零碳排放的基本内涵,同时从政策层面梳理了国家的要求和地方的探索,识别了目前近零碳排放园区建设还存在的一些问题,梳理总结了国内外近零碳排放园区典型案例,系统、全面、深入的提出了四川省开展近零碳排放园区建设的对策建议。

1 近零碳排放园区内涵特征与建设历程

1.1 基本内涵

园区是企业集聚发展的核心单元,也是实施制造业、高新产业强国战略、产业转型升级的主要空间载体。截至2021年12月,我国拥有各类园区1.9万余个,经济贡献率超过30%,能源消费占比超过60%,碳排放约占全国总排放量的31%。

随着我国生态文明建设的持续深入,园区围绕绿色低碳探索实践不断推进,主要形成了以下5种类型的建设模式。第一类是生态环境、商务、科技部门牵头开展的生态工业示范园区,第二类是发改委、财政部门牵头开展的循环化改造示范园区,第三类是工信部、发改委牵头的低碳工业园区试点,第四类是工信部门牵头的绿色园区,第五类是生态环境部门牵头开展的近零碳排放园区,与绿色园区相比,近零碳排放园区路径更聚焦降碳;与低碳园区相比,近零碳排放园区目标更高(见下图)。

图 园区绿色低碳探索实践模式Fig. Green and low-corbon exploration and practice mode in the park

近零碳排放园区的内涵辨析:与低碳强调相对减排、零碳强调碳排放量绝对值为零不同,近零碳排放园区是在碳达峰碳中和新形势下,推动园区可持续、高质量发展的一种新模式,近零碳排放园区更加强调的是通过各种努力实现温室气体排放不断降低直至趋近于零的动态过程。

近零碳排放园区一般应具有以下基本特征:一是碳排放总量不大,且发展趋势与碳排放量实现脱钩。二是碳排放强度不高,且显著低于所在区域单位工业增加值二氧化碳排放。三是用能结构较优,电气化水平高特别是绿电占比较高,易于开展清洁能源替代。四是产业结构较优,低碳生产和清洁生产技术易于推进。五是政策管理体系较完善,碳排放统计核算体系基本形成。

1.2 探索实践

2015年,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》首次提出,实施近零碳排放区示范工程。2016年,国务院印发的《“十三五”控制温室气体排放工作方案》提出,选择条件成熟的限制开发区域和禁止开发区域、生态功能区、工矿区、城镇等开展近零碳排放区示范工程建设。2021年,生态环境部《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》提出,支持基础较好的地方探索开展近零碳排放与碳中和试点示范。

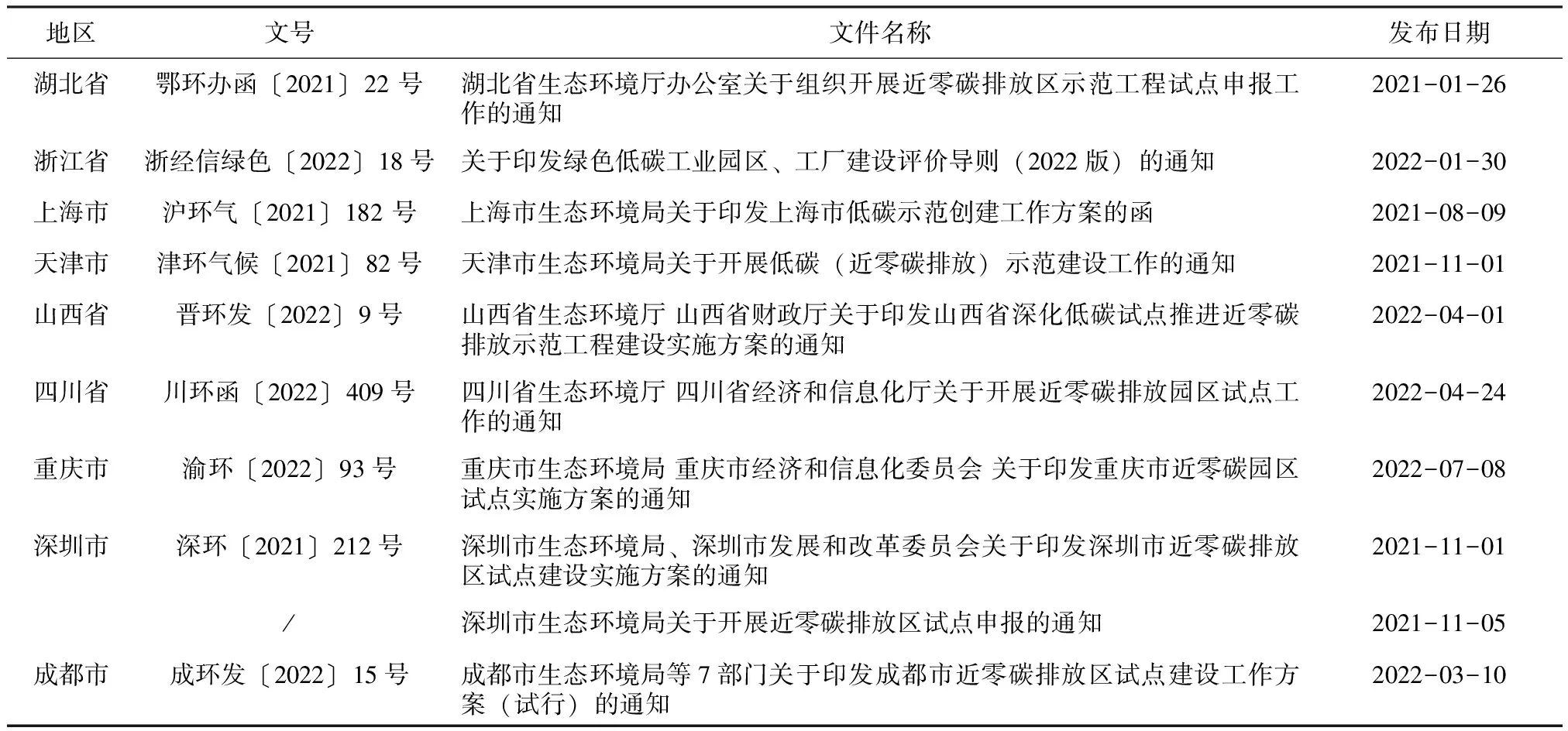

各地积极响应国家政策要求,陕西、广东等地率先启动实施近零碳排放区建设。自“双碳”目标提出以来,截至2022年8月,已有湖北、浙江、上海、天津、四川、山西、重庆7省市和深圳、成都2城市发布近零碳排放区建设实施方案见下表。

表 部分地区有关近零碳排放区政策制定情况Tab. Policy formulation on near-zero carbon emission zones in some regions

1.3 存在问题

近零碳排放园区的认识理解存在误区。许多园区将近零碳排放园区建设理解成园区不再扩产扩能发展,要实现碳排放量绝对为零[7],未正确认识发展与减排的关系,误将降碳理解成减生产力或者减少能源消费。其实近零碳排放园区不是不发展,也不是不排放,降碳不是减少能源消费,而是减少高碳的化石能源、增加低碳的可再生能源消费。

近零碳排放园区的建设路径存在误区。许多园区在实施近零碳排放园区建设时认为通过购买碳减排量就可以实现近零碳排放,其实碳抵消是一定经济技术条件下,穷尽控制温室气体排放措施后的选择,不能搞“一买了之”“一销了之”。

温室气体排放统计核算体系尚不完善。大多数园区未建立统一的能源资源消耗台账,未开展碳排放监测,碳排放核算体系和方法不清楚,导致难以准确了解园区碳排放现状、分析碳排放变化关键驱动因素、系统把握碳排放趋势特征、针对性实施降碳措施。

2 近零碳排放园区建设经验做法

2.1 碳密集型园区:德国柏林欧瑞府能源科技园

柏林欧瑞府能源科技园作为欧洲首个零碳智慧园区[9-10],通过能源转型实现了从百年前的煤气厂向零碳园区的转变,在2014年完成了德国联邦政府制定的2050年二氧化碳减排目标(二氧化碳减排80%)。采取的主要措施有:一是扩大园区绿能生产消费。推动在园区内安装光伏板、风机,产生清洁电力,再改造成集分布式供能、本地用能、能源存储于一体的智能电网系统,实现最大比例使用光伏、风能、沼气等可再生能源。二是外购清洁电力和热力。通过外购农业沼气实现每年发电量2兆瓦时,可满足1300户家庭用电需求,发电余热则用于园区供暖。三是加强储能基础设施建设。回收退役电池组成电池存储设备,形成高达1.9兆瓦时的电池储能系统。四是打造零碳交通体系。建设1座德国最大的新能源电动车充电站,通过在充电站顶棚安装光伏板,为园区170余个电动车充电桩提供能源,园区交通运输工具采用电动汽车、共享单车,实现零碳交通。五是推广绿色低碳建筑建设。园区内所有新建建筑均为绿色节能建筑,并获得绿色建筑LEED白金认证,所有建筑物都可通过智能电表连接到电网,办公照明系统通过日光传感器进行自动控制。六是采用智能化能源管理系统。利用小型热电联供能源中心完成园区内供暖、制冷和供电,建设能源消耗管理平台,实现能源管理过程可视化。七是提升生态系统碳汇能力。创新利用藻类生物反应器,助力智能园区环境转变,建筑外壁悬挂大片的藻类生物反应器,通过光合作用,每年可生产藻类200kg、吸收400kg二氧化碳。

2.2 新经济型园区:广东状元谷电子商务产业园

2017年,广东省确立广东状元谷电子商务产业园作为首批近零碳排放园区试点,园区类型为电子商务物流园区,2021年5月园区通过审核验收。截至项目验收时,园区可再生能源利用占比达63.34%,每年节能收益约400万元,实现减排70.82%。为打造零碳园区,采取的主要措施有:一是实施建筑绿色低碳改造。首次在我国亚热带地区大型仓储建筑中运用蒸发冷却降温设施。对建筑进行局部绿色低碳改造,办公楼层采用玻璃幕墙,充分利用自然光,仓库库房采用水帘蒸发冷却新风设备和风压降温循环系统,建筑降温节能率达80%,实现夏天不开空调就能达适宜仓储温度。二是安装光伏太阳能发电系统。状元谷园区内屋顶全部安装光伏电板,园区照明均使用无极灯、LED灯等节能灯,并配有自动感应节能控制系统。三是建设园区能耗云平台。实现能源的智慧监测和精细化管理,提升园区运营效率和智能化管理水平。四是良性水循环系统。建设无负压节能集中供水系统、水循环处理系统和雨水收集系统。五是推广清洁能源设备。园区内采用清洁能源电力叉车、清洁能源电力炉灶、能源充电桩,鼓励员工低碳出行。六是开展生态增汇。实现“空闲位置皆有绿”,提升园区绿化率和绿化水平,增加园区绿化碳汇。

2.3 多绿能型园区:内蒙古鄂尔多斯零碳产业园[11]

鄂尔多斯零碳产业园位于蒙苏经济开发区江苏产业园,以装备制造、新兴产业为主导,重点打造矿用装备、天然气及化工设备、新能源装备、新材料等产业链条。园区是西部首家两省(内蒙古和江苏)合作共建园区,一方面承接江苏等发达地区产业转移,另一方面依托当地丰富的资源禀赋和优越的交通区位推动产业集聚集群发展。主要采取的主要措施:一是推广绿色能源体系。基于当地丰富的可再生能源资源和智能电网系统,构建以“风光氢储车”为核心的绿色能源供应体系,实现高比例、低成本、充足的可再生能源生产与使用。二是实现100%的零碳能源供给。园区中80%的能源直接来自风电、光伏和储能,另外20%的能源基于智能物联网的优化,通过“在电力生产过多时出售给电网,需要时从电网取回”的合作模式。三是发展绿电制氢产业。应用于绿氢制钢、绿氢煤化工、生物合成等下游产业,减少鄂尔多斯化工行业的煤炭消耗量。四是构建新能源汽车产业链。引入全球最大的商用卡车生产商一汽解放,以及正负极材料、隔膜、电解液的制造商。五是强化低碳技术支撑。推动零碳产业及电解铝、绿氢制钢、绿色化工等技术的发展和应用,构建以零碳能源为基础的“零碳新工业”创新体系。六是数字赋能闭环管理。通过管理平台进行数据采集跟监控,直观反映出能源的利用效率,实现企业能源信息化集中监控、设备节能精细化管理、能源系统化管理。

3 四川省近零碳排放园区建设路径及对策建议

3.1 坚持规划先行,探索近零碳发展模式

突出试点先进性。紧扣“近零”方向,优先选择电气化水平较高、产业结构及能源消费结构较优化、清洁资源禀赋较好园区开展试点,确保近零碳排放园区在排放目标、降碳路径、技术应用、管理体系等方面具有示范引领性。

突出建设阶段性。坚持全省降碳“一盘棋”理念,按照有序、安全降碳要求,实事求是提出“十四五”近零碳排放园区建设阶段目标,以二氧化碳持续减排为方向,不搞运动式“减碳”。

突出类型差异性。充分考虑不同园区规模体量、经济发展水平、产业结构、用能结构、碳排放和配置条件,因地制宜探索近零碳发展路径。

突出可达可及性。坚持量力而行、稳中求进,充分利用现行技术、环境、条件开展近零碳排放园区建设。

3.2 完善政策体系,加大资金投入力度

科学构建指标体系。按照能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变要求,将碳减排控制、能源结构优化、能源效率提升、产业结构优化、产业深度低碳化改造、低碳基础设施建设、减污降碳协同、深度低碳技术应用、低碳运行管理体系健全等作为重点内容,制定具有可操作性的近零碳排放园区评价标准与建设指南。

加大财政资金投入[12]。健全近零碳排放园区建设的财政支持政策,通过补贴、贴息、奖励等方式对示范工程建设提供资金支持。积极申报四川省地方政府专项债券项目预备库,通过政府专项债券,多渠道筹措资金。园区内设置奖励资金,鼓励企业实施清洁能源替代等节能降碳技改措施。

完善绿色金融支持政策。鼓励地方结合实际情况制定配套措施,拓宽资金筹措渠道,积极探索绿色信贷、绿色基金等绿色金融手段支持试点建设。依托四川天府新区国家气候投融资试点,支持园区内符合条件的清洁能源、节能环保等项目纳入四川省气候投融资项目库和绿色项目库。

3.3 明确建设路径,打造低碳发展格局

优化园区空间布局。将近零碳排放园区建设要求融入园区发展总体规划,加强园区生态保护与空间管控,不破坏原有的生态格局,打通生态廊道和通风廊道,因地制宜打造产业功能、生态功能有机融合的气候友好型园区。加强园区土地用途管理,推行“亩均论英雄”,推动绿色低碳产业、先进制造业聚集,提高土地节约集约利用水平,提高园区产出效益。合理布局园区绿地空间形态、选择固碳能力强的本地植被群落、增加非硬化土壤面积,提高园区植被覆盖率,提升园区绿地系统。

优化能源消费结构。一方面推动能源供应链优化升级,因地制宜开展分布式光伏、储能基础设施等建设,提高可再生能源消费比重,深入实施电能替代工程,深挖“气改电”潜力,提升电能在工业终端用能中的比重。实施传统能源改造,推进集中供汽供热或建设清洁低碳能源中心,分质与梯级利用园区内工厂余热,提高余热资源回收利用率。开展用能预算管理,严格执行固定资产投资项目和技术改造项目节能审查制度,提升园区能效水平。另一方面完善园区能源供给基础设施建设和升级改造,加强极端天气气候事件下能源设施系统保护和应急调度,增强天然气、电力系统对地质、洪涝灾害抵抗和恢复能力,提升能源系统气候韧性。

推动产业转型升级。推动传统产业绿色化转型、生态化升级,加速落后产能退出,坚决遏制“两高一低”项目盲目发展,积极培育绿色低碳产业,鼓励“腾笼换鸟”。新扩建产业园区招商引资应考虑产业结构比例,因地制宜发展绿色经济,已建园区要推动节能降碳改造,调整产品和产业结构。发展循环经济,完善园区垃圾分类收集、运输和处置体系,加大工业固体废物回收利用、污水再生利用设施建设,提高工业用水重复利用率、再生水回用率、废弃物资源化利用率,实现减污降碳协同增效。

推广绿色低碳交通。将绿色低碳理念贯穿于交通基础设施规划、建设、运营和维护全过程,降低全生命周期能耗和碳排放。开展交通基础设施绿色化提升改造,有序推进园区内充电桩、加氢站等绿色基础设施建设。强化以新能源车辆为核心的交通工具电气化,推动园区内柴油叉车等物流运输车辆实施电动化替代,鼓励园区公交、通勤、邮政、物流、环卫等专用车领域采用新能源汽车,提高绿色交通出行比例。鼓励建立实时园区交通可视化指挥调度、大数据科学研判、精准交通信息服务的智慧交通管理系统,减少园区内交通拥挤,实现交通系统运行的有序、安全、畅通、绿色。推动园区交通线路与各级物流网络衔接,提升极端气候条件下交通运输保障能力。

推行绿色建筑。推广应用绿色建筑,有序推广被动式超低能耗建筑。推动既有建筑绿色改造,提高新建建筑中绿色建筑比重,提高绿色低碳建材使用比例。充分利用地形、光照等自然条件合理设计建筑照明系统,降低用能率,推广建筑内部节能灯使用。推广屋顶绿化、自然采光、高效隔热等技术,增强提高建筑气密性,保障高温热浪、低温冰雪等极端气候条件下的室内环境。开展绿色制冷、清洁取暖,推广低温室效应、低热岛效应制冷取暖模式。

3.4 推动技术革新,培育多元市场渠道

推广零碳能源技术。推进清洁能源对化石能源的替代,积极革新能源技术,发展园区内电力源网荷储一体化和多能互补,推动能源开发、输送、转换和存储高效灵活、安全经济。研发推广大规模低成本储能技术,加速发展智能电网技术,构建园区分布式风、光等资源协调利用的能源供给体系,推动工业制造、交通、建筑的电气化进程,加速推进多来源供电—终端用电智能匹配的技术体系。

突破前沿绿色低碳技术。推动园区企业开展低碳、零碳、负碳(碳捕集、利用与封存CCUS)技术研发,鼓励园区企业联合高等院校、科研院所开展探索减污降碳共性问题研究,推广减污降碳耦合集成技术,加快重点行业氢能炼钢、绿色氢化工、绿色氢能煅烧水泥熟料、水泥原料替代、玻璃低温熔化等技术研发。

促进数字技术耦合赋能。推动信息技术、低碳技术、清洁能源技术在园区场景下的耦合应用,以数字技术为纽带实现能源零碳转型、终端应用零碳转型技术单元的集成耦合,以智慧化的平台实现高效管控,最大限度挖掘相应技术的减排潜力。

3.5 健全体制机制,提升园区管理水平

建立健全工作机制。设立近零碳排放园区建设运行管理组织机构,将近零碳发展纳入园区规划、年度计划和重点工作,建立园区降碳目标责任制和评价考核制度,强化责任和压力传导。加强园区应急管理机制建设,建立健全极端天气气候事件应对处置协同机制,加强与当地气象、应急等部门协作。

加强碳排放统计核算。建立完善园区能源统计体系和碳排放统计、监测、核算体系,研究确定园区碳排放核算主体范围、温室气体种类和能源利用类型,确保碳排放可测量、可考核。

建立碳排放智慧管理平台。通过创新能源数字化场景,实现资源全局优化配置与调度,支撑园区能源、碳和综合运营状态监测、分析和预警。

探索碳排放托管模式。将碳排放核算、节能诊断纳入托管服务范畴,逐步建立节能降碳与生态环境协同治理机制。开展重点企业碳核查,鼓励园区企业开展碳资产管理、碳金融、碳交易、碳排放信息披露、自愿减排等。

开展低碳宣传教育。建立园区低碳发展相关政策、低碳技术和产品、低碳示范项目推广、宣传和培训的工作体系,搭建知识经验交流平台,强化与高等院校、科研机构开展合作。

4 结 语

我国积极推动园区绿色低碳转型,开展近零碳排放园区建设,在科学有序推动碳达峰碳中和的同时引导制造业高质量发展。本文建议,一是坚持规划先行,探索近零碳发展模式。紧扣“近零”方向,确保近零碳排放园区在排放目标、降碳路径、技术应用、管理体系等方面具有示范引领性。充分考虑不同园区的差异性,因地制宜探索近零碳发展路径。二是完善政策体系,加大资金投入力度。科学构建评价指标体系,制定具有可操作性的近零碳排放园区评价标准与建设指南。加大财政金融支持力度,拓宽资金筹措渠道,支持近零碳排放园区节能改造,清洁能源替代等示范项目建设。三是明确建设路径,打造低碳发展格局。优化园区空间布局,提高园区植被覆盖率。优化能源消费结构,提高可再生能源消费比重。推动产业转型升级,加速落后产能退出,积极培育绿色低碳产业。发展循环经济,实现减污降碳协同增效。推广绿色低碳交通,提高园区内绿色交通出行比例,加快智能交通管理系统建设。推动既有建筑绿色改造,提高新建建筑中绿色建筑和绿色低碳建材使用比例。四是推动技术革新,培育多元市场渠道。推广零碳能源技术,发展园区内电力源网荷储一体化和多能互补。突破前沿绿色低碳技术,推动低碳、零碳、负碳技术研发,促进数字技术耦合赋能。五是健全体制机制,提升园区管理水平。设立近零碳排放园区建设运行管理组织机构,加强碳排放统计核算,建立碳排放智慧管理平台,探索碳排放托管模式,逐步建立节能降碳与生态环境协同治理机制。

————不可再生能源