贵州省凯里市鱼洞岩溶大泉成因与水质污染研究

李仁启,罗康生,陆治斌,罗邦良,付宏学,张先慧

(1.贵州省地质矿产勘查开发局一0一地质大队,贵州 凯里 556000;2.贵州省地质环境监测院,贵阳 550000;3.中国煤炭地质总局第三水文地质队,河北 邯郸 056001)

引 言

1 材料与方法

1.1 研究区概况

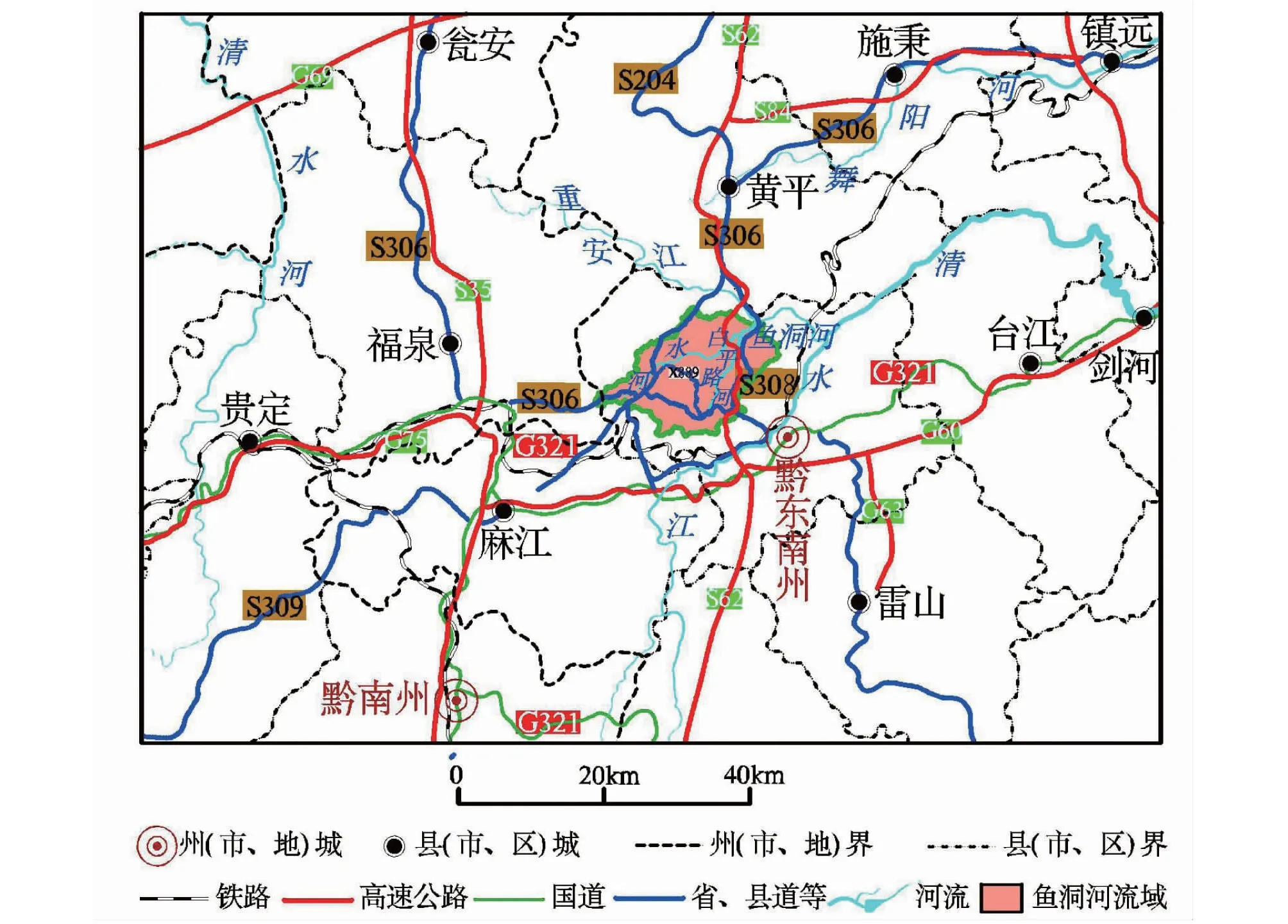

图1 鱼洞河流域地理位置图Fig.1 Geographic Location of Yudong River Basin

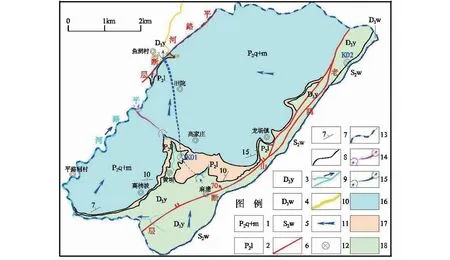

1.2 水文地质条件

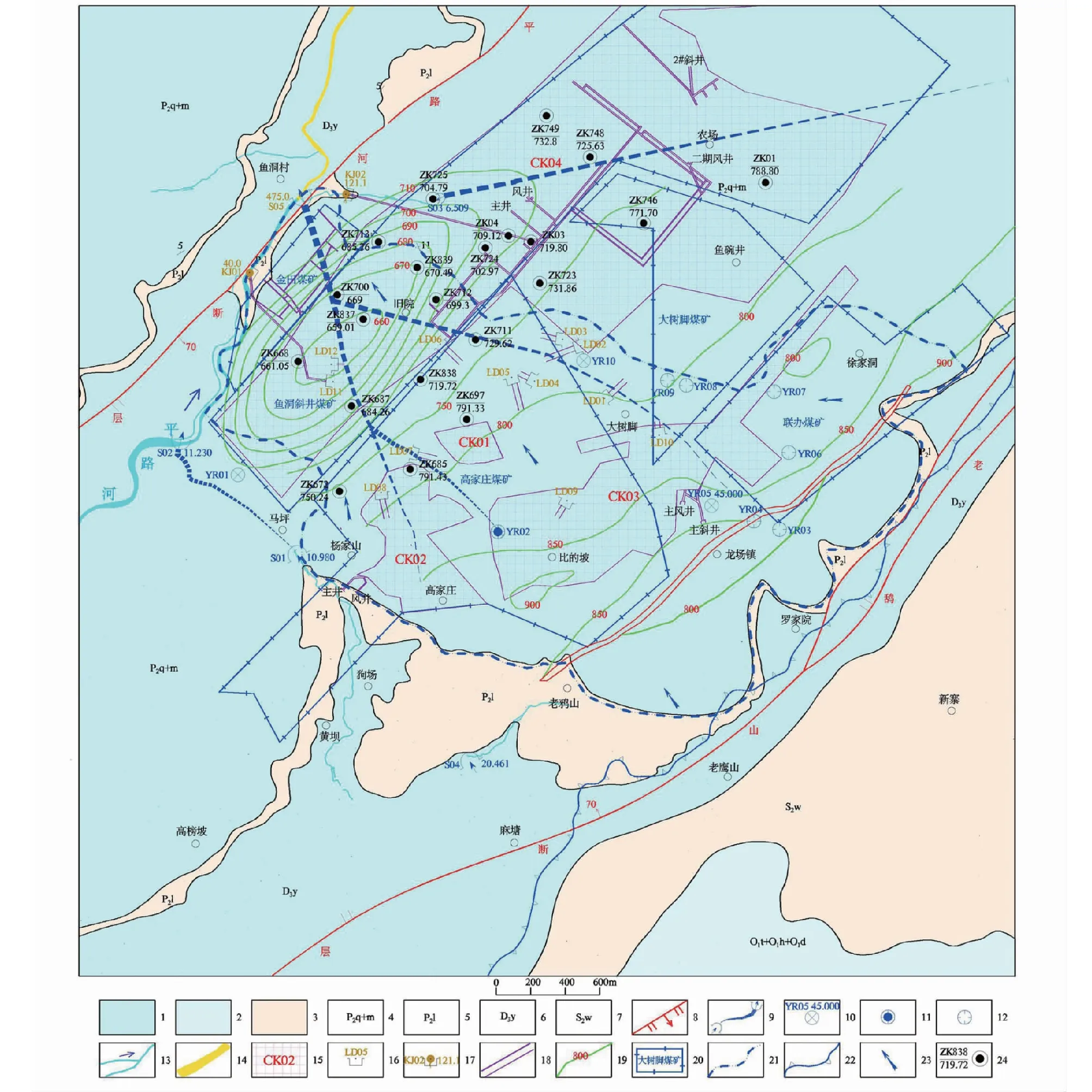

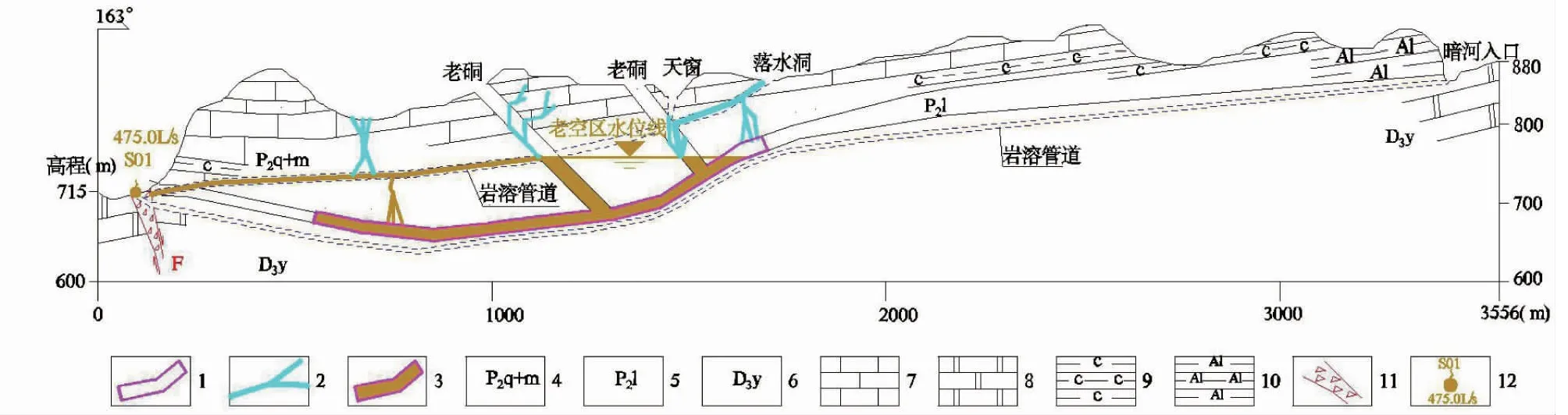

鱼洞河为平路河及白水河交汇而成,然后汇入重安江,凯里市鱼洞河岩溶大泉(图中简称“鱼洞泉”)位于鱼洞河流域南东部鱼洞河支流平路河中游右岸(见图2),出露于平路河断层破碎带中,高程708m。该岩溶大泉为梁山组下盘泥盆系碳酸盐岩(白云岩)承压含水系统与上盘二叠系栖霞茅口组碳酸盐岩(灰岩)潜水含水系统共同的排泄点,二叠系栖霞茅口组潜水含水系统面积约7km2,泥盆系承压含水系统面积约29km2。系统范围整体地势南东高北西低,高程一般710~960m,为小起伏低山溶蚀地貌,地表岩溶漏斗、岩溶洼地、落水洞、天窗等发育,地表无常年性河流、水库、湖泊等大的地表水体积,地表、地下水受地形控制整体自南东向北西径流,平路河(鱼洞河支流)为该区最低侵蚀基准面,鱼洞岩溶大泉在其右岸排泄,通过2022年1~8月地下水动态长观(矩形堰测量,一般10天观测一次,降雨加密观测),观测期间流量95~475L/s,地下水稳定系数0.2,为较稳定型,可知岩溶大泉系统不仅地下水流动空间大且补给源丰富[11],通过本次研究也证明了此观点。系统范围内自上而下地层分别为第四系(Q),二叠系栖霞茅口组(P2q+m)、二叠系梁山组(P2l)及泥盆系尧梭组(D3y)。第四系岩层主要分布于岩溶洼地等低缓地带,岩性主要为灰黄色、砖红色~褐黄色粘土、亚粘土夹碎石等,含松散岩类孔隙水,区内未见泉点出露,富水性贫乏。二叠系栖霞茅口组大面积分布研究区,岩性主要为灰、深灰色中厚—厚层晶灰岩、生物碎屑灰岩,厚117~327m,含碳酸盐岩岩溶水,含水介质为溶洞-管道,整个鱼洞河流域范围内分布泉点39个,流量0.014~174.29L/s,平均流量8.678L/s,暗河出入口5个,流量8.592~800.000L/s,平均流量237.568L/s,地下径流模数4.29~10.26L/s·km2,富水性强,地下水埋藏类型为潜水。二叠系梁山组隐伏于栖霞茅口组地层下,岩性为以石英砂岩、铝土岩、碳质页岩及烟煤、铝土质页岩及菱铁矿等,厚14~22m,含基岩裂隙水,含水介质为风化裂隙,整个鱼洞河流域范围内分布5个泉点,流量0.333~2.294L/s,平均流量1.233L/s,地下水径流模数<1L/s·km2,富水性弱,为相对隔水岩组。泥盆系尧梭组隐伏于二叠系梁山组之下,岩性主要为灰黄、灰白色厚层块状白云质生物屑灰岩,粗晶白云岩,砾屑白云岩等,厚60~320 m,含碳酸盐岩岩溶水,含水介质为溶孔-溶隙,整个鱼洞河流域范围内分布泉点15个,流量0.014~136.610L/s,平均流量16.450L/s,地下水径流模数3.17~6.713L/s·km2,富水性强,地下水埋藏类型为承压水。系统范围内断层构造不发育,为单斜构造。

图2 鱼洞河流域水系分布图Fig.2 Water System Distribution Map of Yudong River Basin

1.3 研究方法

本次研究主要通过资料收集、地质及水文地质测绘、物探、钻探、水质分析、地下水动态长观等工作方法,对凯里市岩溶大泉形成与水质污染成因进行了深入剖析。收集资料主要为矿山井上井下对照图及地质图,在通过MAPGIS校正、数字矢量化后叠加于收集的地质图中作为地质及水文地质测绘底图。采用穿越法及追索法对含煤层地质界线及重要地质构造进行核查、修正,保证地质内容准确、测绘精度符合规范要求,地层岩性及构造特征是划分地下水系统边界的重要依据。水文地质测绘主要是对岩溶地貌形态(落水洞、天窗、岩溶洼地、漏斗等)、泉点、暗河出入口、矿井口分布等进行调查,进而大致查明地下水系统的补径排特征。通过高密度电法、音频大地电磁法、瞬变电法及充电法等物探主要目的为查明采空区、确定地下水主径流带等。钻探能验证物探同时、还能掌握地下水流场特征、采空区或煤层分布特征及顶底板水文地质特征。通过水质全分析确定研究区污染因子及污染程度。地下水动态长观包含了枯、丰季(矩形堰测量,一般10天观测一次,降雨加密观测),可定性推断岩溶大泉的储水空间及补给情况。

2 结果与讨论

2.1 岩溶大泉成因分析

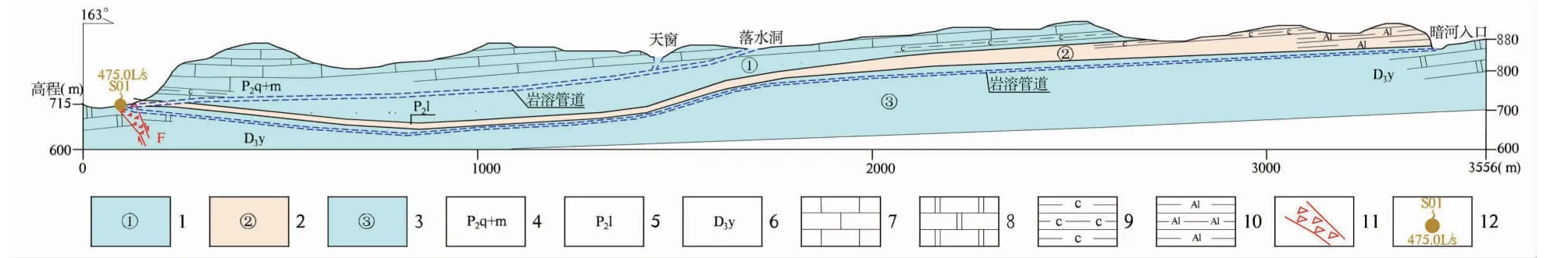

自然条件下,研究区地层沉积呈连续完整状态,梁山组中发育铝土、粘土岩相对隔水层,梁山组底部煤系之上的栖霞-茅口组(P2q+m)岩溶含水岩组与下部泥盆系尧梭组(D3y)岩溶含水岩组之间不存在水力联系,为单独的含水系统[12]。鱼洞河岩溶大泉主要由二叠系栖霞茅口组碳酸盐岩潜水含水系统及泥盆系尧梭组碳酸盐岩承压含水系统因断层破碎带影响共同在此排泄地下水形成,其形成模式见图3。

注:1-二叠系栖霞茅口组碳酸盐岩潜水含水系统,富水性强,2-二叠系梁山组碎屑岩隔水岩组,富水性弱(相对隔水层),3-泥盆系尧梭组碳酸盐岩承压含水系统,富水性强,4-二叠系栖霞茅口组,5-二叠系梁山组,6-泥盆系尧梭组,7-灰岩,8-白云岩,9-炭质粘土岩,10-铝土质粘土岩,11-断层破碎带,12-受污染的岩溶大泉(上:编号,下:流量)

2.1.1 二叠系栖霞茅口组碳酸盐岩潜水含水系统

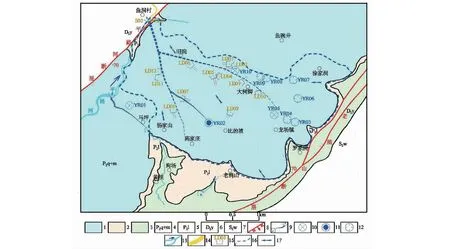

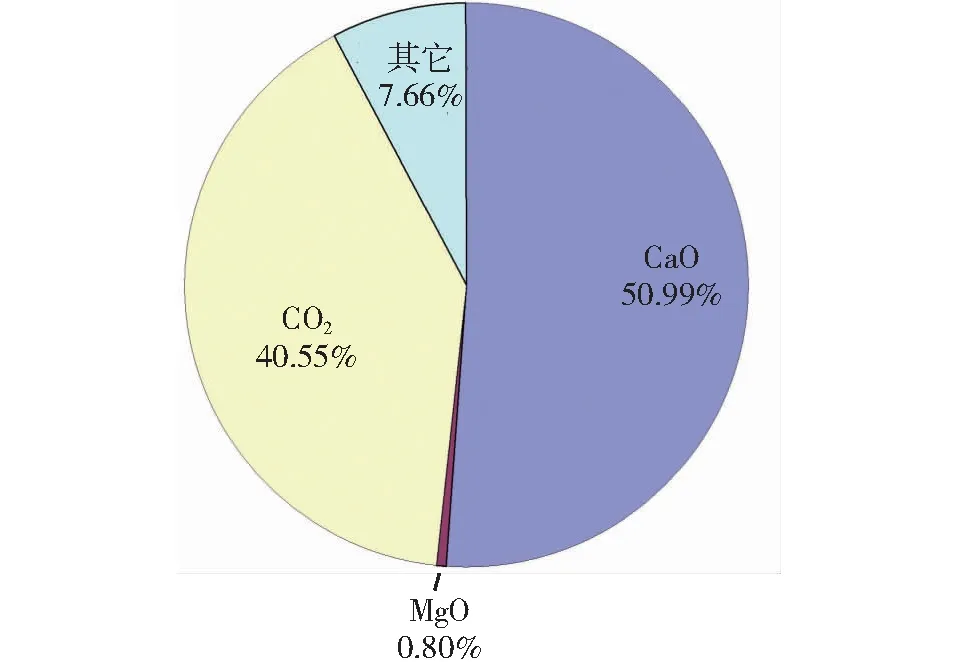

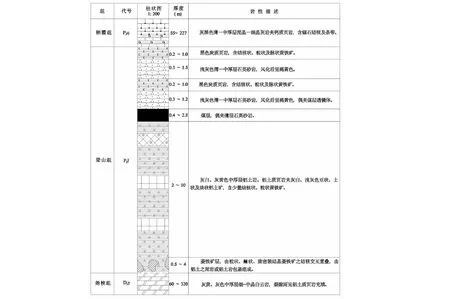

该系统面积约7km2,北侧以地表分水岭为界,东边及南部以二叠系梁山组地层界线为边,西侧以地表分水岭界,北侧以平路河为边(见图4),系统岩性主要为二叠系栖霞茅口组灰、深灰色中厚—厚层泥晶灰岩、生物碎屑灰岩,层厚117~327m。灰岩的主要矿物成分为方解石,化学式为CaCO3。水中的侵蚀性CO2可以溶蚀可溶岩,水中的CO2含量越高,pH值越低则越有利于岩溶的发育[13],各种来源的CO2溶于水变为碳酸,与可溶岩(CaCO3)通过化学作用产生溶解过程,生成Ca(HCO3)2,运动的水流加速可溶岩的溶解,各种因素和作用综合集成,形成了岩溶洼地、落水洞、漏斗、天窗、溶洞、岩溶管道、岩溶裂隙等[14]。2019年5月,通过刻线及连续打块的方式对鱼洞河流域范围内栖霞茅口组灰岩取样分析,灰岩中主要成分(见图5)为CaO和CO2,其中CaO含量50.99%,CO2含量40.55%,MgO含量0.80%,其他成分7.66%,其Ca含量远远高于Mg的含量,而Ca的溶解能力相对于Mg较强,因而水对灰岩的溶解能力比白云岩强。该系统内灰岩出露范围广、厚度大,为各种岩溶地貌形态、岩溶管道、岩溶裂隙的发育提供了物质基础。区内大气降水、地表水沿系统范围内比的坡、龙场镇、大树脚、徐家洞一带地表发育的岩溶洼地(YR03、YR04、YR06、YR07、YR08、YR09)、落水洞(YR01、YR05、YR10)、天窗(YR02)、老硐(LD01-LD12)等灌入式补给地下水,地下水在岩溶管道中自南向北径流,通过访问、水文地质测绘、物探、巷(洞)探等,研究区岩溶管道平面上呈树枝状分布(见图4),管道在补给区空间较小,但在径流区及排泄区空间较大,垂高最大者20m左右,宽可达4m左右,区内主要发育岩溶管道三条,在旧院附近交汇成一条地下暗河后,受白水河深切含水层及受平路河断层下盘白云岩阻隔影响,最终在断层破碎带中以岩溶大泉(鱼洞村附近S05)的形式排泄地下水。二叠系栖霞茅口组下伏地层为二叠系梁山组,岩性(详见图6)为主要为石英砂岩、铝土岩、碳质页岩及烟煤、铝土质页岩及菱铁矿等,地下水径流模数<1L/s·km2,富水性弱,为上部碳酸盐岩潜水含水系统隔水底板。

注:1-二叠系栖霞茅口组地层出露区,2-二叠系梁山组地层出露区,3-泥盆系尧梭组地层出露区,4-二叠系栖霞茅口组,5-二叠系梁山组,6-泥盆系尧梭组,7-志留系翁项群,8-正断层,9-暗河或伏流出、入口,10-落水洞,11-天窗,12-岩溶洼地,13-河流及流向,14-受污染河流,15-老硐井口及编号,16-地下水系统界线,17-地下水流向。

图5 灰岩成分分析饼状图Fig.5 Pie Chart of Limestone Composition Analysis

图6 梁山组地层柱状图Fig.6 Stratigraphic Histogram of Liangshan Formation

2.1.2 泥盆系尧梭组碳酸盐岩承压含水系统

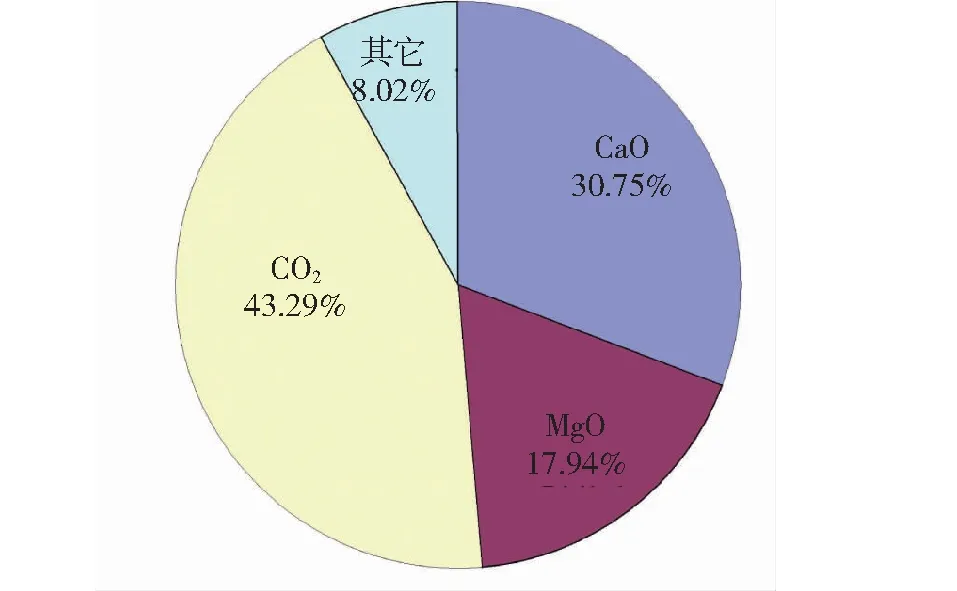

该系统面积约29km2,北侧以平路河及地表分水岭为界,东侧以志留系翁项群地层界线为边,南侧以平路河支流及志留系翁项群地层界线为界,西部以平路河为边(见图7),系统岩性主要为灰黄、灰白色厚层块状白云质生物屑灰岩,粗晶白云岩,砾屑白云岩等,厚60~320 m。白云岩的主要矿物成分为白云石,其化学式为CaMg(CO3)2,通过岩矿分析,白云岩中主要成分(见图8)也为CaO和CO、MgO,MgO的含量相较于灰岩中有所升高。其中CO2含量43.29%,CaO含量30.75%,MgO含量17.94%,其他成分8.02%。白云岩中的Mg含量比灰岩中的更高,而Ca含量相对灰岩较少,所以水对白云岩的溶解性相对于灰岩要低,岩溶发育较二叠系栖霞茅口组灰岩较低且相对均匀,以溶孔、溶隙发育为主,发育的岩溶管道规模也比灰岩岩溶管道发育规模小[15]。由图7可知,系统内泥盆系白云岩基本隐伏于二叠系梁山组之下,在研究区南部及西侧沿老鸹山断层一带出露,面积占24%左右,白云岩厚度大,为该系统的补给区。在系统南部麻塘自然在附近出露区内发育2个地下暗河入口,在高家庄南东侧发育落水洞K01,北东角发育落水洞K02,大气降水、地表水沿暗河入口、落水洞等灌入式补给地下水,地下水在岩溶管道中自南东向北西径流(图8中栖霞茅口组地层出露区为该系统径流区),通过访问、水文地质测绘、物探等,该承压含水系统地下水受白水河深切含水层及受平路河断层下盘白云岩阻隔影响,最终在断层破碎带中以岩溶大泉(鱼洞村附近S05)的形式排泄地下水。二叠系梁山组岩层为该系统隔水顶板,系统隔水底板为志留系翁项群砂质页岩。

注:1-二叠系栖霞茅口组,2-二叠系梁山组,3-泥盆系尧梭组,4-泥盆系望城坡组,5-志留系翁项群,6-断层,7-岩层产状,8-地层界线,9-河流及流向,10-受污染河流,11-地下水流向,12-落水洞,13-地下水系统界线,14-二叠系栖霞茅口组中暗河或伏流出、入口,15-泥盆系尧梭组中暗河或伏流出、入口,16-二叠系栖霞茅口组地层出露区,17-二叠系梁山组地层出露区,18-泥盆系尧梭望城坡组地层出露区

图8 白云岩成分分析饼状图Fig.8 Pie Chart of Dolomite Composition Analysis

2.2 水质污染成因研究

研究区虽分两个含水系统,但因梁山组采空区下部铝土矿层(隔水底板)未被破坏,采空区主要充水水源为二叠系栖霞茅口潜水含水系统中的地下水,充水通道主要为人工掘进斜井及导水裂缝带(经计算,区内最大导水裂缝带70m左右,通过图6可知煤矿以上梁山组隔水层厚仅1.4~7.5m)。通过水文地质测绘、工程点测量结合在研究区鱼洞斜井煤矿、高家庄煤矿、大树脚煤矿范围内分布的21个钻孔资料,每个钻孔均在煤层底板铝土矿层终孔,因此可知每个钻孔的煤层或采空区底板标高,以此绘制了研究区煤层底板等高线,见图9中绿线所示,煤层底板标高以旧院处最低660m左右,四周标高依次升高,整体南东高北西低,研究区南东侧煤层底板最高标高900m左右。通过收集井上井下对照图,采用音频大地电磁法、瞬变电磁法及高密度电法等配合,结合钻探验证低阻区,研究区共划分CK01、CK02、CK03、CK04四个采空区,面积5.4km2。结合煤层底板等高线可知,系统范围内金田煤矿及鱼洞斜井煤矿采空区(CK04南西部,见图9)低于鱼洞岩溶大泉出露标高708m,其中的老空水无法进入鱼洞岩溶大泉的管道中,不会对鱼洞岩溶大泉水质污染造成影响。通过对鱼洞河岩溶大泉上游的金田煤矿排水巷(KJ01)进行巷探,KJ01(标高706m)与旧院附近的LD12揭露的岩溶管道是连通的,并且该岩溶管道水体已经受矿井水污染,标高739m,表明该矿井水来源于更高标高的采空区,原高家庄煤矿采空区(CK01、CK02)及原州煤矿采空区(CK03)标高均在750m以上,开采时采空区排水均是抽排至斜井中的岩溶管道中进行排放。综合该系统岩溶管道分布位置(见图9)、采空区标高及巷(洞)探结果,鱼洞岩溶大泉水质污染主要是因为原高家庄煤矿及原州煤矿闭坑后,采空区无人工抽排水,二叠系栖霞茅口组中地下水经人工掘进斜井及导水裂缝带充入采空区中,水与煤矿中FeS2(黄铁矿)反应,污染了地下水,随着采空区水位不断升高,最终沿人工掘进斜井揭露的岩溶管道及导水裂缝带破坏的岩溶管道进入更低标高的岩溶管道,最终在鱼洞岩溶大泉出露,见图10。

注:1-碳酸盐岩岩溶水,富水性强,2-碳酸盐岩岩溶水,富水性中,3、基岩裂隙水,富水性弱,4-二叠系栖霞茅口组,5-二叠系梁山组,6-泥盆系尧梭组,7-志留系翁项群,8-正断层,9-暗河或伏流出、入口,10-落水洞(左:编号,右:流量L/s),11-天窗,12-岩溶洼地,13-河流及流向,14-受污染河流,15-采空区及编号,16-矿井口及编号,17-涌水矿井(左:编号,右:流量L/s),18-巷道,19-煤层底板等高线及标高,20-矿权范围及矿权名称,21-地下水系统界线,22-地表分水岭,23-地下水流向,24-钻孔(上:钻孔编号,下:煤层底板标高)。

注:1-二叠系梁山组采空区范围,2-岩溶管道或裂隙中未污染的地下水,3-矿井水,4-二叠系栖霞茅口组,5-二叠系梁山组,6-泥盆系尧梭组,7-灰岩,8-白云岩,9-炭质粘土岩,10-铝土质粘土岩,11-断层破碎带,12-受污染的岩溶大泉(上:编号,下:流量)

3 结 论

(2)鱼洞河岩溶大泉主要由二叠系栖霞茅口组碳酸盐岩潜水含水系统及泥盆系尧梭组碳酸盐岩承压含水系统共同在此排泄地下水形成。

(4)鱼洞岩溶大泉水质污染主要是因为原高家庄煤矿及原州煤矿闭坑后,二叠系栖霞茅口组中地下水经人工掘进斜井及导水裂缝带充入采空区中,水与煤矿中FeS2(黄铁矿)反应,污染了地下水,随着采空区水位不断升高,最终沿人工掘进斜井揭露的岩溶管道(裂隙)及导水裂缝带破坏的岩溶管道(裂隙)进入更低标高的岩溶管道(裂隙),最终在鱼洞岩溶大泉出露。

(5)研究区煤矿开采历史悠久,碳酸盐岩大面积分布、岩溶极发育,水文地质条件复杂,本文深度剖析了鱼洞岩溶大泉形成及污染成因,不仅为鱼洞河流域煤矿酸性矿井水从地学治理方面奠定理论基础,更可推进整个鱼洞河流域煤矿酸性废水治理,有效改善鱼洞河流域水环境现状,恢复流域生态环境,对类似流域酸性矿井水治理研究亦是必不或缺的经验参考。

——一个不整合面的地质属性推论