场所精神视角下艺术乡建的村民主体性研究

何玉晴 梅策迎

摘 要:当前乡村振兴战略实施过程中,村民主体性缺失的状况严重影响了乡村建设的成效。乡村建设离不开村民主体,乡村的现代化不但是物质的现代化,而且是人的现代化。場所精神与村民主体性相辅相成,艺术乡建通过对场所精神的塑造,加强了村民主体的认同感和归属感、集体记忆和自主建设意识,从而使村民获得文化自信和民族自信。

关键词:场所精神;艺术乡建;主体性;文化自信

基金项目:本文系广东省哲学社会科学规划项目“艺术介入社区营造视阈下的广府祠堂重塑策略研究”(GD20CYS25)研究成果。

据第七次全国人口普查数据显示,与2010年相比,城镇人口增加23642万人,乡村人口减少16436万人,城镇人口比重上升14.21个百分点[1]。数据表明,我国城市人口增速高于乡村,乡村的人口空心化问题依然突出。近年来,国家大力发展乡村振兴战略,出现了各种乡村建设的方式,然而村民主体性缺失的现象却依旧严重。如多地出现的艺术乡建行动,以艺术推动乡村文化的发展,恢复其价值体系,但也不可避免地出现了可持续性不强、村民参与度不高、对村民的影响不深刻及未能给乡村带来实质性改变等问题。因此,如何建构村民主体性,使其对乡村具有认同感与归属感尤为重要。

一、当前我国村民主体性缺失的表现及原因

(一)表现

主体性意味着主观能动性,但村民的主体性不仅如此,村民还将作为具有自主性的群体性主体,有权利表达、参与乡村建设。而如今的村民普遍缺乏自我表达意愿,他们或迫于生计,或漠不关心。其主体性缺失的现状主要体现在以下两个方面。1.村民积极性不够、能动性不高。《中国农村发展报告(2019)》显示,国家财政“三农”支出规模从2004年的2337.63亿元增加到2018年的2078156亿元,2018的支出是2004年的近8.9倍。国家对乡村建设的投入越来越大,但乡村建设工作由政府部门等外来群体一手操办,农民形成了严重的依赖思想,出现了“政府干、农民看”,农民“等、靠、要”等问题[2]。2.村民身份认同模糊。据《2019年城乡建设统计年鉴》显示,2001至2019年间,我国乡村数量由345.9万个减少为251.3万个,近20年共减少了94.6万个。大量乡村开始城镇化发展,导致城乡环境差异性逐渐被抹除,如村民建房审美趋向城市化。当村民的身份认同不清晰时,其参与乡村建设的主动性也会下降。

(二)原因

1.历史原因

村民主体性缺失的历史根源在于中国几千年来在封建社会统治下的传统宗族制度和伦理观念的延续[3]。在儒家文化的影响下,宗族制度等级秩序森严,农民一直处于被统治的位置,思想观念一步步被“束缚”,自身的独立性和能动性逐渐消失。长期发展自给自足的小农自然经济,使得农民思想保守,安于现状。尽管在新中国成立后,农民获得了解放,但在长久的宏观历史影响下乡村的村民主体性缺失问题并未得到根本性改变。

2.体制原因

在我国现代化的发展进程中,城乡差距越来越大,最终形成了城乡二元体制。城乡二元结构对立引致各类资源向城市聚集,影响了村民主体性功能发挥。一方面,大量乡村青壮年选择进城务工,导致乡村建设主体稀缺。同时,村民对血缘和地缘的依赖被弱化,维系村民的礼俗文化也随之消亡,村民逐渐分散化、个体化。另一方面,资源分配不平衡导致乡村基础设施的不完善及公共服务资源的匮乏,使得村民在政治、经济与文化方面的权利未能得到充分保障,村民参与乡村建设的积极性也随之减弱。

3.自身原因

主体性的关键就是权力(权利)和能力问题[4]。而农民掌握权利的能力存在着明显的不足,对乡村建设的理解也十分局限。由于乡村环境大多偏远封闭,长期生活单一,缺乏挑战,致使村民对于新鲜事物的接受能力较差。与此同时,由于乡村教育相对落后,村民大多文化素质不高,以致于其自主学习、社会认知、经营管理等能力在不同程度上都存在问题,主体性提升过程缓慢[5]。

二、场所精神理论

场所即活动的处所,是行为主体在空间中所发生的事件与空间本身的综合,而精神则是场所之所以为场所的必要条件。“场所精神”一词源自古罗马,古罗马人认为每个地方都有其守护神灵,神灵赋予了人和场所生命,并决定其特性和本质[6]。1979年,挪威建筑学家、历史学家诺伯格·舒尔茨在海德格尔现象学的影响下提出了场所精神理论,并创立了建筑现象学。建筑现象学视角下的场所精神是指行为主体与周围环境的相互作用、共同塑造的精神气质,并且行为主体能够直接感知而产生情绪。场所精神实质上就是人对物质空间的解读,将物质空间精神化。

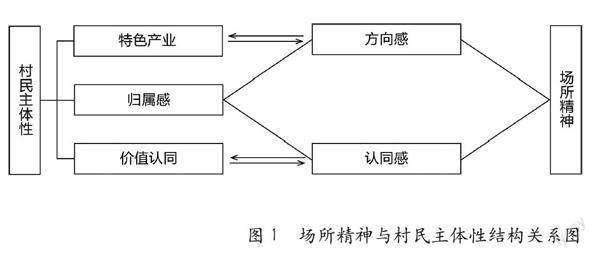

场所精神具有方向感和认同感两个特性,二者同为一体。方向感是指行为主体能辨别自己的方向,感知自己的位置。认同感在方向感的基础上,加深与场所的联系[7]。主体对场所的认同,将引发群体活动,促进归属感的形成。方向感、认同感是归属感的基础,当归属感形成时,人们就会自愿存在于场所之中。我国地域辽阔,乡村分布广泛,不同地域的居民形成了不同的地域文化和场所精神。村民与乡村环境相互作用,相互影响,形成了对乡村的共同记忆,进而产生归属感。因此,村民主体性可以通过场所精神的方向感、认同感相互影响,利用当地特色资源激活特色产业、挖掘乡村价值形成价值认同(如图1)。

三、基于场所精神构建村民主体性的价值

(一)文化自信

乡村是传统文化积聚与流传的场所,亦是“文化自信”的渊源。乡村文化来源于村民从古至今的实践,因而村民的主体地位是毋庸置疑的。通过场所精神对村民进行主体性塑造,能加强村民的自我价值感、认同感与归属感,让村民成为乡村建设活动的创造者、参与者和受益者。只有让村民意识到乡村的价值,才能对乡村文化感到由衷的自信,才有持续建设乡村的内生动力。让村民有尊严与话语权,才真正有希望实现乡村的现代化转型,改变乡村人口空心化的现状。场所精神将加强村民的凝聚力,潜移默化地让村民对乡村文化的价值充分了解与肯定,以构建乡村共同体。

(二)民族自信

文化兴则国运兴,文化强则民族强。有高度的文化自信,才能实现中华民族伟大复兴。乡村是中国文化的根基,只有乡村发展繁荣,村民具有文化自信,才能建设更好的精神家园,拥有民族自信。推进乡村振兴,需要从传统文化中汲取力量,也要根据时代特点不断演进。以重塑场所精神的方式留住乡土文化、农耕文明,留住与农业生产生活相关的文化记忆和文化情感[8]。乡村将村民的血缘宗族、民族和国家的归属感联系在一起,形成祖源认同和民族认同,让村民自愿传承乡土文化,产生民族自信。

四、基于场所精神构建村民主体性的策略

(一)特色产业激活

场所精神是由栖居者与场所之间的互动、对话产生的一种精神文化体验。因此,栖居者与场所精神之间存在着辩证关系,栖居者的主观能动性使场所精神更加丰富,而场所精神的营造和维系也需要通过栖居者的活动方能达成。特定的场所会让当地的人们形成特定的历史文化品格,影响当地人的认知和行为。正所谓“靠山吃山,靠海吃海”,临近大山会形成山区文化,临近大海则会形成海洋文化。随着现代文明的飞速发展,第一产业的产值与发展前景堪忧,但是在互联网时代背景下,我们可以挖掘当地的特色资源进行产业转型。

乡村亦是如此,不同村落拥有不同的资源,每个村落都会形成其独特的场所精神。因此,基于其场所精神,结合本土特色资源,激活新型农业、文化创意产业等特色产业是可行的方向。当村民拥有了经济手段和就业机会,很多村民也能選择留在村里发展。例如屏南县风景秀丽,自然景观条件优越,民间艺术也十分丰富。此外,悠久的手工业与商业的历史也造就了当地村民包容开放的思想精神,使他们拥有了接受互联网经济的谋生可能性。2015年,在当地政府的支持下,林正碌公益团队开始在屏南县进行艺术乡建活动,开展以公益艺术教学为切入点,并创造了以古村落为平台,通过互联网经济带动乡村产业转型的模式,以文创赋能改善村民的收入情况,激活了屏南的特色文创产业,让往日的“空心村”焕发出了活力。鉴于部分艺术乡建的可持续性不足的问题,屏南艺术乡建十分重视村民主体性的塑造,现如今,屏南县新旧居民共同生存,已产生新的集体记忆与身份认同,形成了新的场所精神。

(二)乡村价值挖掘

认同感是由栖居者与场所相互联系而产生,然而大量村民受城市文化所影响,无法正视乡村的价值。在村民眼中,乡村并不是宝藏,乡村生活充满了乏味与单调,而留守在村里的人都是没什么价值的人。通过开展以村民为中心的多种艺术活动,挖掘乡村价值,可以加强村民的认同感,从而构建主体性。1.从提升村民认知的内在角度开展活动,通过艺术的场所精神激发自我价值认同。例如林正碌团队从“人人都是艺术家”的理念出发,带领屏南县的村民学习绘画,让其重新审视乡村环境,专注自己,激发村民的自我意识和自我价值感。当地村民在学习了艺术绘画后,变得更加自信。艺术能带来场所精神的复归,并重现乡村的价值。当村民意识到乡村生活的美好价值所在,村民便会心甘情愿地留下来为自己的乡村奉献建设力量,而不是“逃”向城市生活。2.从当地文化民俗等外在角度开展活动,以唤醒村民主动参与乡村建设的意识。例如“青田计划”形成了一个政府部门、社会组织、艺术家及高校师生围绕当地村民构成的多主体协同模式,让青田村的价值得以被发现与挖掘[9]。多数青田村民在参与基础设施修建、环境整治、“青田八景”的发掘等工作后,由最初事不关己的态度转变为关心家园发展并引以为傲的态度。通过举办和宣传各种文化艺术活动,在很大程度上提升了村民对乡村的认同感,从而获得了文化自信。中秋烧番塔、“中国乡村文化日”等活动,使青田村受到了社会各界与学界的广泛关注,其复兴实践成果初步得到了认可。“青田计划”的后续发展可持续性也证实了村民主体的重要性。

(三)归属感营造

场所精神反应出特定空间场所的共同记忆与文化公式,而公共艺术不仅依赖于一定的艺术语言、样式,还依托于特定的空间、场所[10]。因此,公共艺术也具有其场所精神。场所的凝聚力来自于这个场所发生的事件和意义,而事件的产生正需要人的参与。艺术与空间承载着人们的记忆,因此,可以通过装置艺术的设置、空间的设计引发场所精神复归,改善村民凝聚力不足的情况,构建村民主体性。例如由何崴设计团队主持设计的韩洪沟复兴计划重构了其公共空间,从而重塑了场所精神。韩洪沟古村原始村落布局保存完整,昔日村民常聚集于大槐树下沟通交流[11]。这是属于原有村民的集体记忆与场所精神。现在的韩洪沟古村有了新的产业发展、文化定位以及“新的村民”。设计团队巧妙地运用一种新的、现代化的语言重构这一场景,通过“大槐树下红色记忆”伞状装置重新塑造了其场所精神。它既是建筑亦是装置艺术,重新定义了场地的空间属性,同时也设置了一个室内小剧场,还加装了镜子以增加互动感,使其具有了公共空间的使用功能,从而增加了村民与场所之间的事件发生率,丰富了村民的生活和记忆。装置艺术可以为村民重新塑造场所精神,将过去与现在相连,传承情感与集体记忆,从而形成认同感与归属感,构建村民主体性。

五、结语

场所精神与村民主体性相辅相成,艺术乡建通过对场所精神的塑造,加强了村民主体的认同感和归属感、集体记忆和自主建设意识,从而使村民获得了文化自信和民族自信。通过从多方面对村民主体性缺失的原因进行分析,发现其根源在于村民对乡村的价值认同不足,缺乏文化自信。因此,乡村建设离不开村民主体,乡村的现代化不但是物质的现代化,而且是人的现代化。屏南县文创赋能、“青田计划”和韩洪沟复兴计划三个案例,证明可以通过艺术方式如产业转型、村民价值观转变与装置艺术等,在乡村重新塑造场所精神以激发村民主体性,让村民成为建设主体,使村民获得文化认同与身份认同,进而对乡村产生归属感。

参考文献:

[1]国家统计局.第七次全国人口普查主要数据情况.[EB/OL].[2021-05-11].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202105/t20210510_1817176.html.

[2]盛红艳,薛秀霞.全面推进乡村振兴战略下村民主体性缺失及应对策略[J].中国发展,2021(4):64-70.

[3]谭德宇.乡村治理中农民主体意识缺失的原因及其对策探讨[J].社会主义研究,2009(3):80-83.

[4]王春光.关于乡村振兴中农民主体性问题的思考[J].社会科学文摘,2018(7):5-8.

[5]吴春宝.新时代乡村建设行动中的农民主体性功能及其实现[J].长白学刊,2022(1):124-131.

[6]诺伯舒兹.场所精神:迈向建筑现象学[M].施植明,译.武汉:华中科技大学出版社,2010.

[7]吴书言,黄小华.场所精神视角下公共艺术价值研究[J].美与时代(城市版),2021(11):1-4.

[8]吕宾.乡村振兴视域下乡村文化重塑的必要性、困境与路径[J].求实,2019(2):97-108.

[9]梅策迎,刘怿.青田计划——艺术介入乡村振兴的路径与经验[J].美术观察,2020(7):67-68.

[10]吴士新.公共艺术的场所精神[J].艺海,2018(1):8-10.

[11]何崴,金伟琦.大槐树下的红色小剧场[J].设计,2020(8):10-15.

作者简介:

何玉晴,广东工业大学设计学硕士研究生。

梅策迎,博士,广东工业大学艺术与设计学院副教授。