中国特色高水平工程实验队伍建设探究

——基于世界一流大学建设的改革实践

孟 雁 陆紫生

(上海交通大学机械与动力工程学院,上海 200240)

引 言

工程实验技术人才是高校人才队伍的重要组成部分,是推动科学技术研究和教学工作,加强科技实践与创新的重要力量。教育部、财政部、国家发展改革委在2018年联合印发了《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》(以下简称《指导意见》)。《指导意见》明确指出“双一流”建设的基础是一流学科建设,为此,需要打造高水平的“学科团队”,需“建设稳定的高水平实验技术、工程技术、实践指导和管理服务人才队伍”。(1)《教育部 财政部 国家发展改革委印发〈关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见〉的通知》(教研〔2018〕5号),2018年8月8日,http://www.gov.cn/xinwen/2018-08/27/content_5316809.htm,2023年5月18日。在这种形势下,我国高校迫切需要加强工程实验队伍建设。

(一) 工程实验技术人才队伍建设存在的问题

现阶段高校工程实验技术人才队伍建设中,存在人员队伍组织涣散、建设标准不清、激励机制缺失等问题,导致高校工程实验技术人才队伍水平与“双一流”建设要求存在较大的差距。本文研究的核心问题是如何建立具有中国特色的世界一流高校工程实验技术人才队伍,对此,笔者主要从人才队伍管理组织构建、专业化能力提升、长效激励机制建设三个方面进行综合考虑。

首先,如何设置合理的工程实验技术人员队伍管理组织架构。与世界一流大学相比,我国高校工程实验技术队伍管理较为涣散。我国高校二级学院一般设有下属系所,工程实验技术人员大多隶属于系所,甚至隶属于课题组。系所实验室建设很多缺乏顶层设计规划和统筹管理,存在实验室规模小、重复建设、利用率低、安全隐患大等问题,且工程实验技术人员专业能力良莠不齐,实验技术力量分散。需要建立科学合理的工程实验技术人才队伍组织管理架构,为实验室建设提供更全面、更专业的管理支撑。

其次,如何设置队伍专业化能力目标。现阶段,工程实验队伍水平远远达不到“双一流”建设的要求。主要表现在工程实验人员知识背景陈旧,普遍缺乏先进仪器功能使用能力、对快速发展的交叉学科平台的规划与管理能力、将科研成果转化为实验教学内容的能力、解决核心科技领域“卡脖子”难题的实验技术能力等。应提高理论研究实力、创新能力、创新活力,突破“卡脖子”困局。(2)彭青龙: 《新材料技术与“无人区”创新——访谈中国工程院院士丁文江》,《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》2022年第30卷第3期,第1—10页。

第三,如何长效保持工程实验技术队伍的工作活力。现阶段,我国高校工程实验技术队伍以教辅定位为主,这使工程实验技术人员长期处于边缘化位置,薪酬普遍较低、晋升空间较小,使得他们缺乏发展活力,难以支撑一流科研产出与一流创新型人才培养。因此,加强制度激励并形成长效机制,不断激发工程实验队伍人员的工作积极性,是建设一流工程实验技术队伍的关键。

(二) 工程实验技术人才队伍建设研究进展

从上述问题可以看出,现有工程实验技术队伍已无法适应“双一流”建设的需要,已成为制约高水平实验室建设的重要瓶颈问题。国内外大量学者从不同的角度对此进行了探讨,主要包括两个类型的研究。

第一类是学习考察类实例研究。主要通过国内学者学习考察海外高校先进做法、运行模式的方法,为我国高校实验室建设与管理提供借鉴。例如蒋芸、余涛、阮慧等人利用留学美国宾夕法尼亚州立大学、(3)蒋芸、王杰、王亚芳等: 《宾夕法尼亚州立大学科研实验室的安全管理》,《实验技术与管理》2019年第36卷第4期,第179—182页。哥伦比亚大学的机会,(4)余涛、杨忠芳: 《美国哥伦比亚大学实验室安全管理模式与启示》,《实验技术与管理》2019年第36卷第7期,第248—252页。考察了其科研实验室的安全管理方法,结果发现校级的环境、健康和安全(EHS)部门主导全校的实验室运行。(5)阮慧、项晓慧、李五一: 《美国高校实验室安全管理给我们的启示》,《实验技术与管理》2009年第26卷第10期,第4—7页。刘浴辉等人在牛津大学交流期间重点考察了该校实验室安全工作检查和落实过程,指出该校安全检查次数并不多,但极具专业性、系统性、科学性,具有极高可操作性和管理成效。(6)刘浴辉、向东、陈少才: 《从牛津大学实验室安全管理看可操作性的重要作用》,《实验室研究与探索》2011年第30卷第8期,第181—185页。程聪慧和刘昱呈详细考察了哈佛大学、麻省理工学院实验室在培养创新人才方面的实践,指出实验室是学生创新实践的前孵化器角色,鼓励以多学科交叉融合为重点来培养学生创新实践能力。(7)程聪慧、刘昱呈: 《高校创新创业实验室建设的国际镜鉴——美国顶尖大学的经验及启示》,《现代远程教育研究》2022年第34卷第2期,第85—92页。周立石和顾兵利用在北卡罗来纳大学工作机会考察了实验室安全管理情况,指出该校有严格的实验室准入制度、培训制度等。(8)周立石、顾兵: 《UNC大学生物实验室安全管理的经验及启示》,《实验室研究与探索》2021年第40卷第7期,第291—294页。张志强在日本东京大学等实验室参观、考察、交流期间,发现日本高校建立了系统、科学的实验室管理模式和安全教育体系。(9)张志强: 《日本高校实验室安全与环境保护考察及启示》,《实验技术与管理》2010年第27卷第7期,第164—167页。

第二类是结合科学理论的专项研究。主要运用管理学、经济学等理论进行专项深入研究,为我国高校工程实验队伍建设提供参考。例如张原等人通过诺贝尔经济学奖获得者约翰·纳什(John Nash)的博弈论中“纳什均衡”理论进行分析,构建了高校实验室安全运行各相关者的收益函数,研究结果显示加重对违规行为处罚,不能从根本上减少安全事故发生,我国高校实验室安全状况改善的根本出路在于通过制度创新来激励安全操作者与管理者的积极行为。(10)张原、鲍敏秦、李鑫: 《高校实验室安全监管的博弈分析》,《实验技术与管理》2012年第29卷第10期,第8—11页。朱炳文通过运用管理理论家、双因素理论的创始人——弗雷德里克·赫茨伯格(Frederick Herzberg)的“双因素理论”,提出工程实验队伍要加快发展就必须充分发挥“保健因素”和“激励因素”的共同作用。(11)朱炳文: 《双因素理论视野下欠发达地区人才队伍稳定机制的构建》,《内蒙古大学学报(哲学社会科学版)》2010年第42卷第6期,第28—31页。刘佐成和蔡云波以当代最杰出的新管理大师之一、麻省理工学院资深教授——彼得·圣吉(Peter M. Senge)的“学习型组织理论”为基础,探讨实验教师在实验教学技能培养中存在的各种问题及应对策略,将“学习型组织理论”与实验教学技能训练有机结合。(12)刘佐成、蔡云波: 《基于学习型组织理论的实验教学技能训练研究》,《实验技术与管理》2016年第33卷第11期,第176—178页。

上述研究成果对提高工程实验技术队伍的建设水平具有一定的借鉴意义。但在以下三方面未做充分研究,一是现有的文献对工程实验队伍在世界一流大学建设中的综合能力要求分析不够全面。二是现有的文献较少结合我国高校的学科设置和管理特点,来探讨建设符合我国国情的高校工程实验技术队伍。三是现有的研究往往应用某一种管理学理论或经济学理论,缺乏从多种理论角度出发,在整体逻辑体系上进行深入综合研究。

针对上述主要问题,本研究采用理论结合实践的方法。笔者广泛收集、多处核实,对世界一流大学工程实验队伍数据进行收集、整理、分析。重点收集了世界一流大学的EHS(环境、健康和安全)部门网址、人事网址、制度网址、数据库论文等,按照安全管理、科研支撑、实验教学进行分类整理。基于组织结构理论、目标设置理论、员工激励理论等,进行多理论综合分析,并充分考虑我国国情,结合上海交通大学机械与动力工程学院的工程实验技术队伍综合改革实践,探索具有中国特色的世界一流大学工程实验技术队伍建设方案。

一、 世界一流大学工程实验技术队伍建设情况与启示

面向“双一流”的工程实验技术队伍建设,既需尊重大学自身发展规律,学习和借鉴世界一流大学在工程实验技术队伍安全管理、科研支撑和实验教学等方面的成功经验,同时也需基于我国国情及大学的自身特点,探索具有中国特色的一流工程实验技术队伍建设方案。

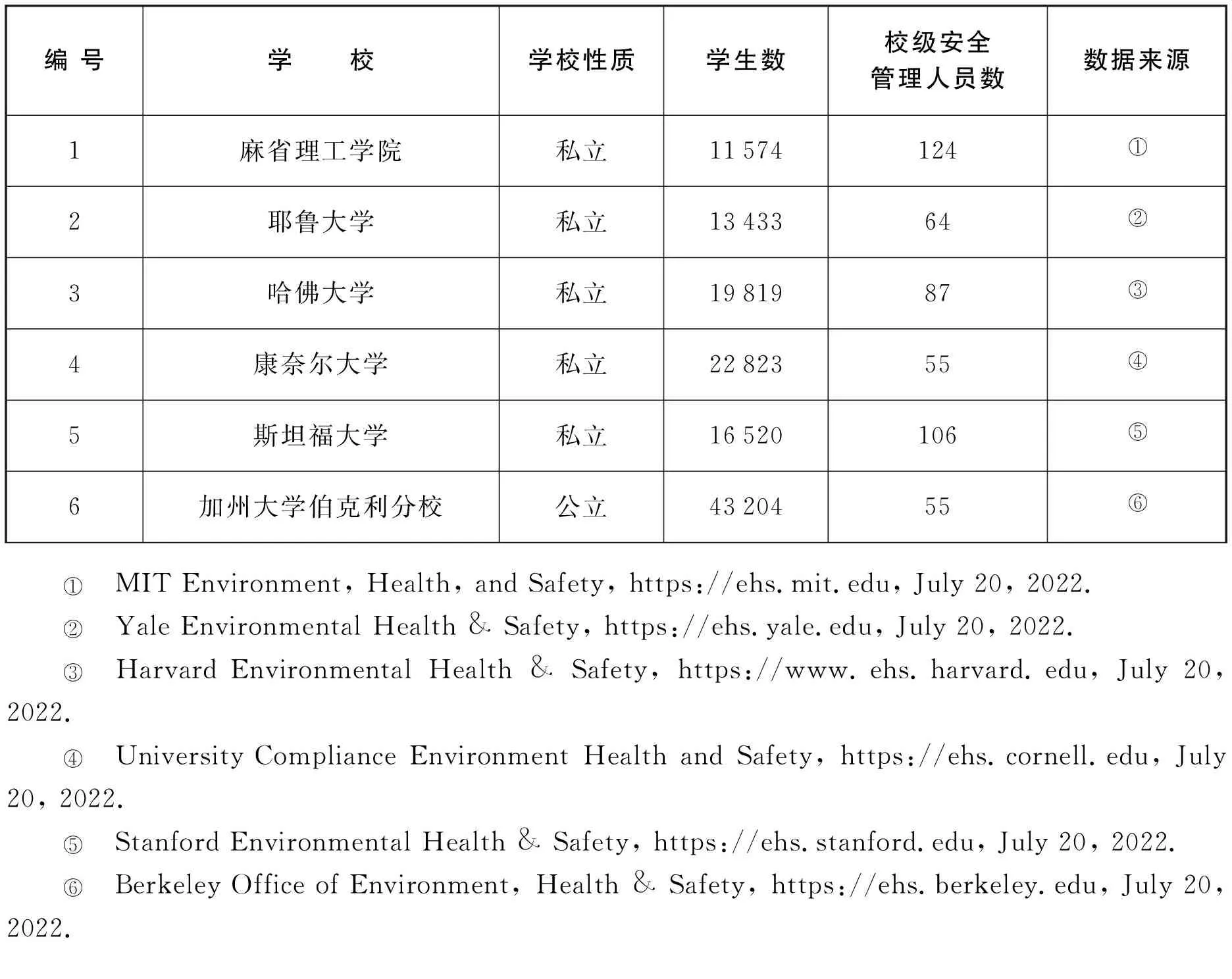

(一) 世界一流大学工程实验技术队伍建设情况

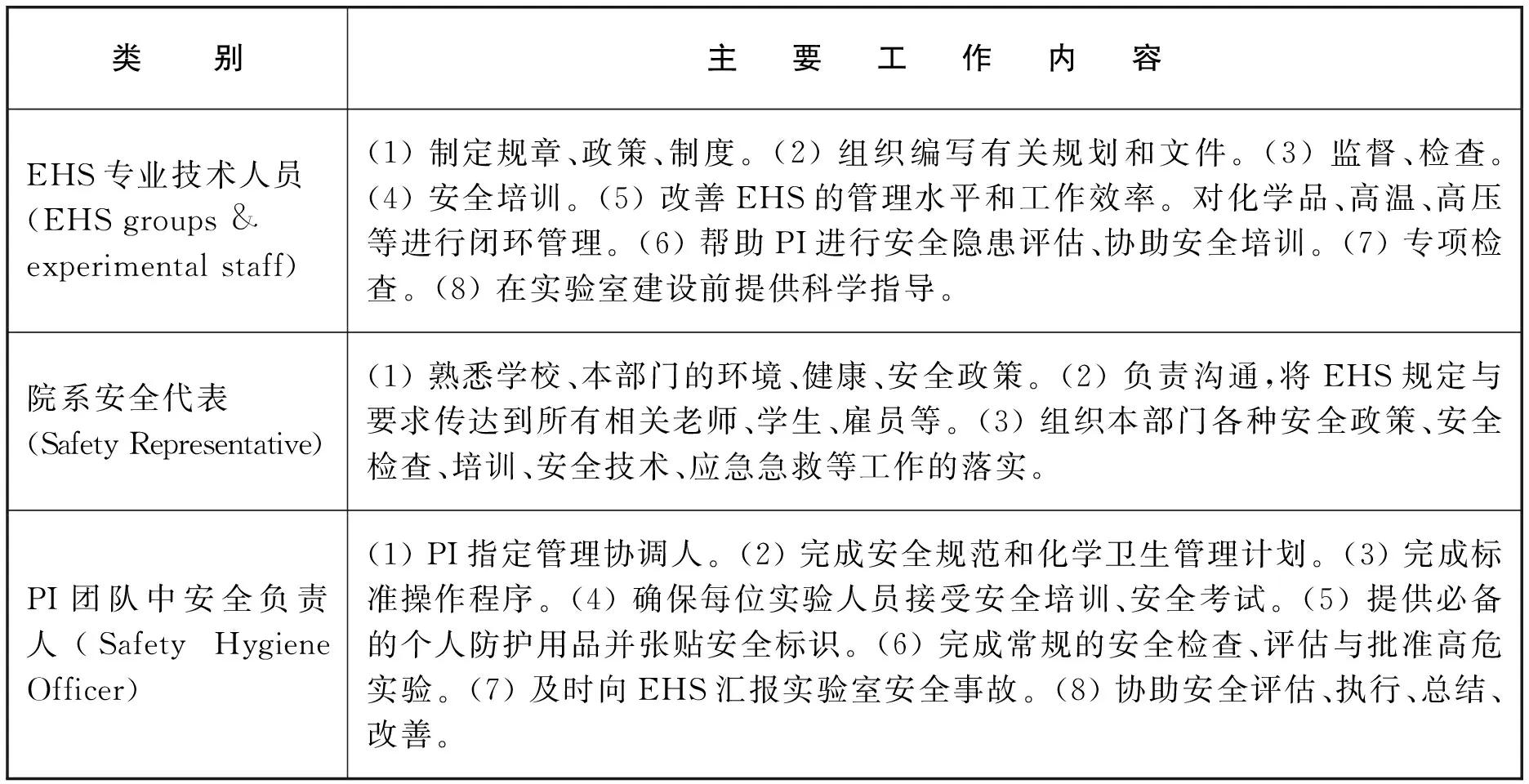

1. 从“组织结构理论”分析工程实验队伍组织结构

按照管理学家亨利·明茨伯格(Henry Mintzberg)的“组织结构理论”,组织结构的五个基本构成部分为: 战略高层、直线中层、技术专家、辅助人员、工作核心层。(13)亨利·明茨伯格: 《卓有成效的组织》,魏青江译,北京: 中国人民大学出版社,2012年,第55—67页。美国著名高校一般都设置环境、健康和安全(EHS)部门。笔者查阅了麻省理工学院、哈佛大学、耶鲁大学、芝加哥大学等数十所世界一流大学的工程实验队伍的管理组织,结果发现,世界一流大学基本都设置了EHS部门,如图1所示。可以看出,世界一流大学安全管理组织架构中基本包含了“组织结构理论”中的五个级别构成部分。另外,各级人员各有分工,其主要工作内容如表1所示。实验室管理组织中的人员责权清晰、各司其职、各尽所能并协同工作,主要有以下三个特点。

表1 世界一流大学典型的安全组织中安全队伍主要工作

图1 世界一流大学典型的安全管理组织架构

第一,安全管理体系完善、队伍雄厚。“体系完善”体现在从校级领导、各种类型安全委员会,到各院系安全代表、导师、学生均各司其职。“队伍雄厚”体现在其专业技术人员组织严密、人员充足,如表2所示。

表2 世界一流大学的EHS人员情况

第二,队伍的专业素养高、执行力强。“专业素养高”体现在他们可提供各类专业指导。例如,可提供系统的安全培训,斯坦福大学EHS部门全年开展培训,师生必须参加其中的一些培训项目。“执行力强”体现在具有认证资质的校级检测人员配备性能先进的监控仪器,定期对实验室进行监测,一旦发现参数超标,立即责令整改。

第三,重视PI(Principal Investigator)对实验室安全责任落实。明确PI是其实验室的直接责任人,对实验室内所有人员、物品、实验的安全负直接责任。实验队伍往往不在PI团队中,PI须指定一名本实验室安全负责人对实验室进行管理,与学校、学院EHS部门进行沟通。该安全负责人通常由团队中教职工或有责任心的学生担任。

2. 从“目标设置理论”分析工程实验队伍对科研的支撑情况

美国心理学家兼管理学家埃德温·洛克(Edwin Locke)教授的“目标设置理论”显示,(14)刘莉、刘念才: 《“双一流”建设战略目标的分解研究》,《清华大学教育研究》 2021年第42卷第3期,第77—87页。目标本身就具有激励作用,目标能把人的需要转变为动机,使人们的行为朝着一定的方向努力,并将自己的行为结果与既定的目标相对照,及时进行调整和修正,从而实现目标。“目标设置理论”将总目标和个人目标有机统一起来,将总目标自上而下进行分解落实,分解到每个工作人员的目标,释放个人潜能,发挥员工的主动性、积极性和创造性,这样就构成了一个完整的目标体系,确保总目标的实现。世界一流大学将人才培养、科学研究的总目标进行层层分解,最终落实到工程实验人员的若干具体分目标,实现对各类人群的科研支撑。

第一,为国家实验室提供有力科研支撑。美国一流大学代管的国家实验室主要为国家战略目标服务,开展前沿基础研究,巩固其科学领先地位。实验队伍人员比例往往相当于或高于研究人员比例。实验队伍主要专职从事实验系统研制、创新实验方法、实验设备管理等,支撑国家实验室取得科研前沿成果。美国一流大学代管的典型的国家实验室中实验辅助人员情况如表3所示。

表3 美国一流大学国家实验室的人员与经费来源情况(15)王春安、危紫翼、杨茜等: 《国外先进实验室人员配置与经费情况对我国实验室建设运行的启示》,《实验技术与管理》2021年第38卷第12期,第243—248页。

第二,为大学科交叉平台、共享实验平台提供有力科研支撑。世界一流大学的公共实验室通常有两种类型,一种是大学科/交叉学科平台,另一种是共享实验室。实验技术人员在此平台上进行共享设备的管理、维护维修、功能开发、实验系统研制等工作。另外,一批专业而且经验丰富的实验技术人员对贵重仪器进行集中共享管理和仪器功能开发等。

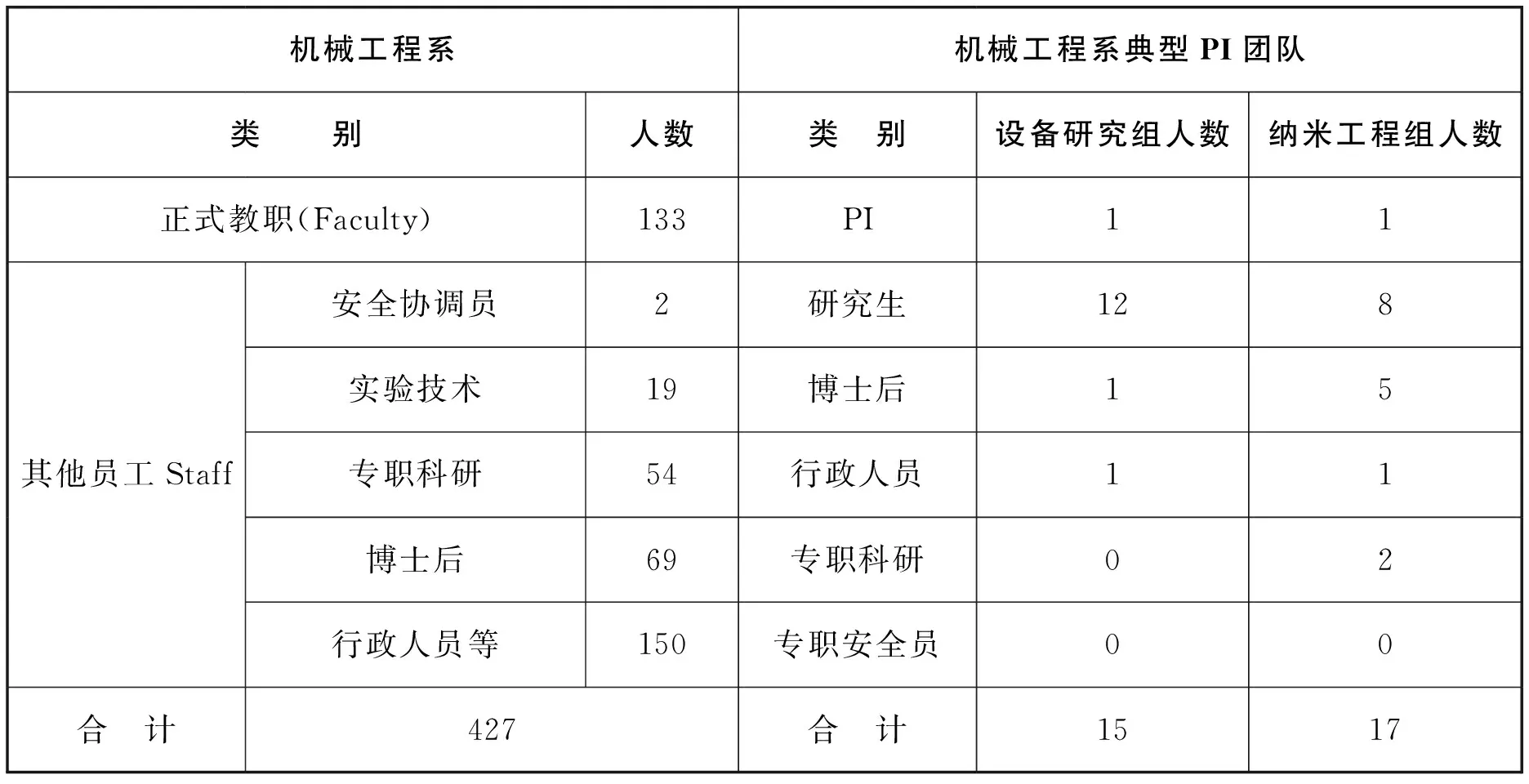

第三,为PI实验室提供科研支撑。世界一流大学的实验技术队伍一般归属于学院统一管理,统一为PI团队提供实验安全建设、实验风险评估、实验台架建设等支撑服务工作。例如,麻省理工学院机械工程系实验人员分布情况如表4所示,从中可以看出,实验技术队伍主要归属于机械工程系统一管理。

表4 麻省理工学院机械工程系实验队伍支撑科研工作情况(16)People at MIT Department of Mechanical Engineering, http://meche.mit.edu/people, July 20, 2022.

第四,培养一流创新人才的实验能力。美国一流大学实验老师非常注重实验教学。以哈佛大学的近代物理实验教学为例,实验教学老师研制了所有的实验教学台架,这些台架基本与诺贝尔获奖内容有关联。(17)韩忠、黄佳木、何光宏: 《哈佛大学物理实验室考察与我国物理实验教学的思考》,《实验室研究与探索》2011年第30卷第7期,第361—364页。实验老师系统地指导学生理论知识、实验操作,培养学生演讲能力、实验论文写作能力和团队合作能力。

3. 从“员工激励理论”分析工程实验队伍激励

心理学家、哈佛大学教授威廉·詹姆斯(William James)的“员工激励理论”显示,如果没有激励,一个人的能力发挥只不过为20%~30%;如果加以合适的激励,一个人的能力则可发挥到80%~90%。(18)刘晓峰、任陈陈、万伦来: 《中国高校教师薪酬心理与管理策略研究: 基于心理账户的视角》,《运筹与管理》2016年第25卷第6期,第236—241页。管理理论家、双因素理论的创始人弗雷德里克·赫茨伯格的“双因素理论”显示,激发人员的动机因素有两类,一类是“保健因素”,另一类是“激励因素”。“保健因素”起到防止人们对工作产生不满,维持工作现状的作用,如基本工资、福利等。“激励因素”是影响人们工作积极性的内在因素,可以提高工作效率,激发人们的进取心,促使人们做出更好的表现,如业绩、认可、成果等因素。(19)弗雷德里克·赫茨伯格、伯纳德·莫斯纳、巴巴拉·斯奈德曼: 《赫茨伯格的双因素理论》,张湛译,北京: 中国人民大学出版社, 2009年,第89—93页。

世界一流大学工程实验队伍在职称、薪酬、荣誉等方面,都形成了较为完善的激励机制。例如,麻省理工学院建立了完善的实验技术人员职称级别,分别为首席研究工程师 (Principal Research Engineer)、研究工程师(Research Engineer)、技术助理Ⅱ级(Technical Associate II)、技术助理Ⅰ级(Technical Associate I)、技术人员(Technical Staff)。(20)Sponsored Research Staff Appointments, https://policies.mit.edu/policies-procedures/50-research-appointments/52-sponsored-research-staff-appointments, July 25, 2022.

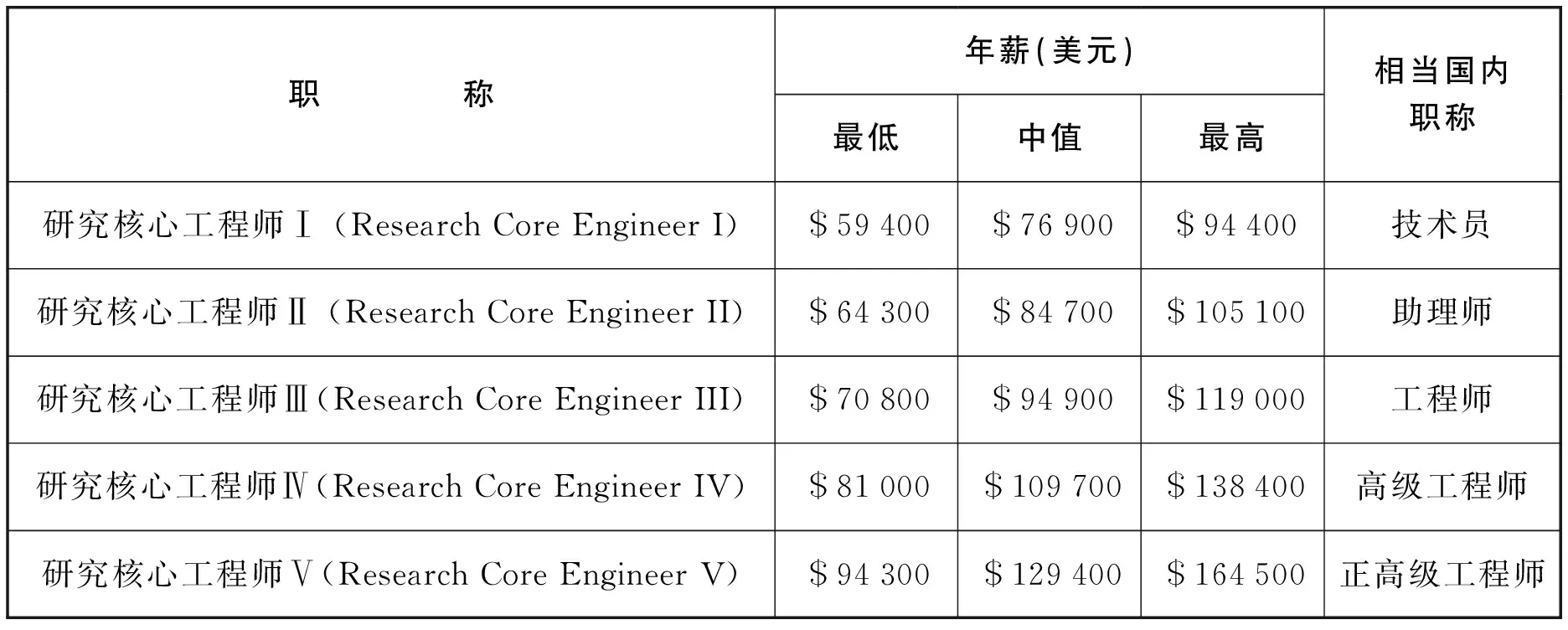

世界一流大学工程实验技术人员的薪资等待遇与教师没有显著的差别。例如,哈佛大学不同等级的工程实验技术人员的薪资如表5所示,工程实验技术人员的职称和薪资与教师的相当。世界一流大学积极通过激励机制来激发工程实验技术队伍的荣誉感、归属感和工作热情,努力建设一支职责明确、专业水平高、工作热情高的工程实验队伍。学校每年进行实验室安全与卫生评奖活动,获得较高评价的队伍将会获得相关奖金,而对违反安全管理制度的行为,将采取罚款、关闭实验室等处罚措施。

表5 哈佛大学工程实验队伍职称与年薪情况(21)Salary Ranges and Position Grades for Staff Jobs, https://hr.harvard.edu/salary-ranges, July 25, 2022.

(二) 世界一流大学工程实验队伍建设的启示

我国高校工程实验队伍建设需立足国情,探索“中国特色、世界一流”工程实验队伍建设方案。世界一流大学工程实验队伍的建设经验,为我国高校提供了有益参考,主要有以下三方面启示。

第一,在实验室管理架构上,需根据国情和高校实际情况加强顶层设计和统筹管理,但不能完全照搬海外高校的组织设置模式。海外高校虽然工程实验组织管理体系完备,但由于层级过多,对各流程环节进行反复评估、审核,存在建设周期长、设施条件投入大等问题,影响工作效率。

第二,世界一流大学的经验表明,一流的研究成果往往不能依赖于购买的仪器,而是从自制的高水平科研设备中获得。现阶段我国高校大多数高难度基础科学研究使用的是国外贵重仪器,缺乏工程实验人员来支撑关键领域的高水平自制仪器设备,是我国高校实验技术队伍建设中普遍存在的问题。面临激烈的全球竞争,工程实验队伍急需提高自身专业化能力,围绕国家重大战略需求加强对关键领域核心实验仪器、设备的技术攻关,用专业的实验室建设能力和实验技术创新能力建设,支撑攻克先进制造、新能源、航空航天等领域的“卡脖子”技术难点。

第三,世界一流大学在工程实验队伍的职称、薪酬等方面,都形成了较为完善的激励机制。长期以来,我国高校普遍存在工程实验技术队伍晋升通道不畅、地位低、工资低、职称低等问题,亟待在考核、晋升与培养机制等方面进行改革,加强制度激励,形成长效激励机制,多维度激发工程实验人员的工作积极性,实现培养一流创新人才,服务一流学科建设的目标。

二、 上海交通大学以“院为实体”的工程实验队伍综合改革实践

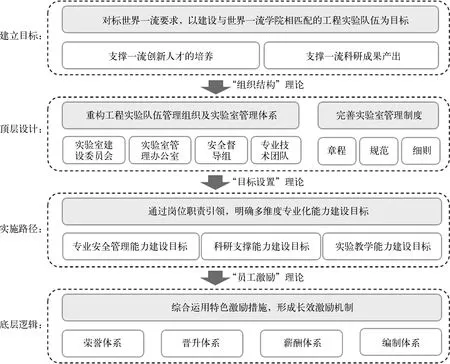

基于以上分析,在上海交通大学以院为实体的改革基础上,机械与动力工程学院以建设“与世界一流学院相匹配的工程实验队伍”为目标,以顶层设计、实施路径和底层逻辑为逻辑框架,借鉴世界一流大学的成功经验,结合自身实际情况,探索建立“中国特色、世界一流”工程实验队伍建设方案,如图2所示。机械与动力工程学院是上海交通大学最早开始工程实验队伍综合改革的试点单位,拥有9个国家及省部级重点实验室及工程中心,实验室建设与管理具有典型性、多样性和复杂性的特点。为打造一支支撑一流学院和一流学科建设的高水平工程实验队伍,机械与动力工程学院从2013年开始稳步推进各项改革举措,重构实验室管理组织,加强人员队伍能力建设,重建评价体系和激励机制等。

图2 上海交通大学以“院为实体”的工程实验队伍综合改革方案

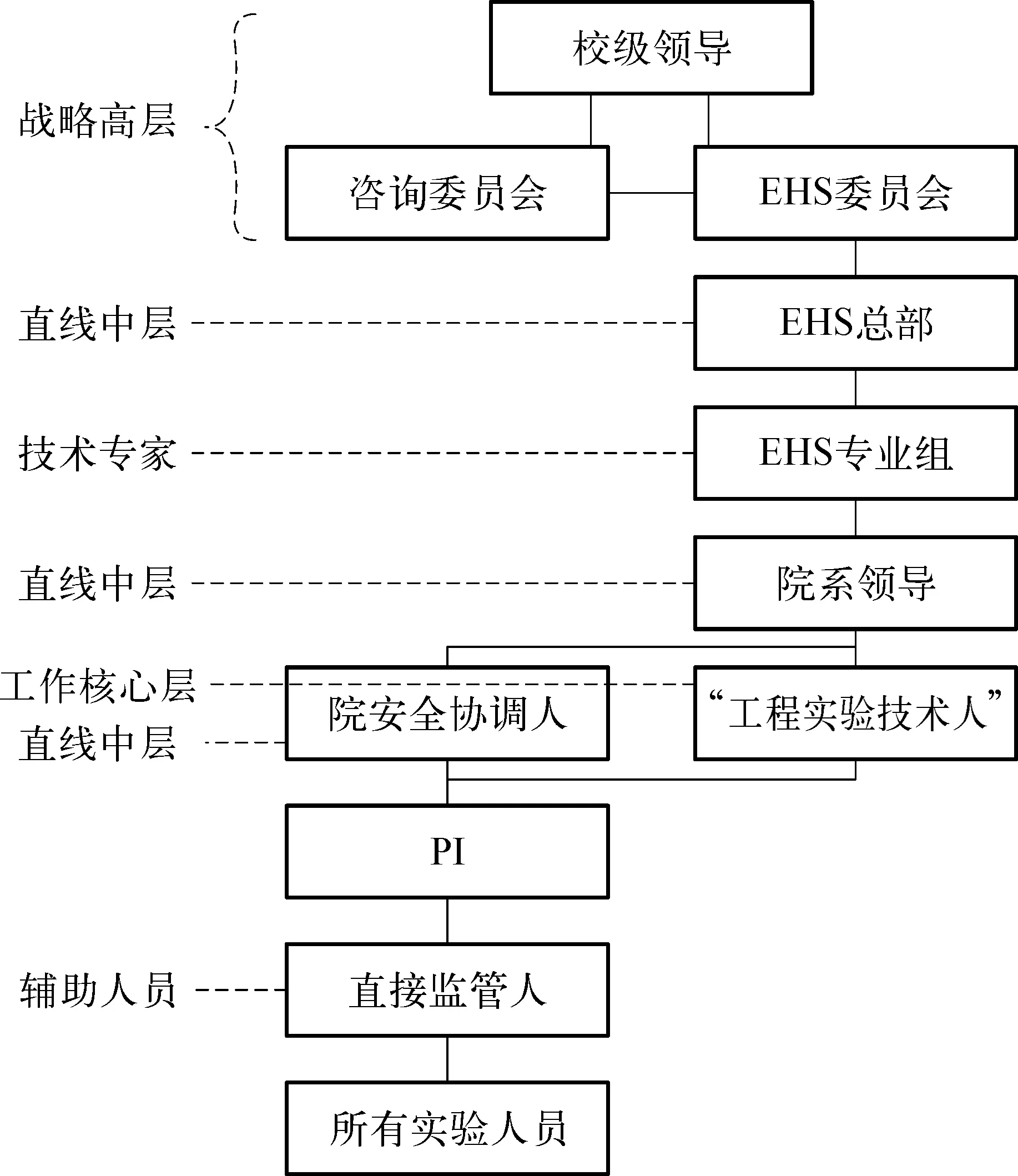

(一) 以院为实体,重构实验室及工程实验队伍管理组织

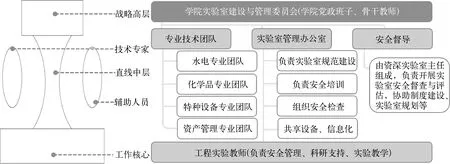

上海交通大学机械与动力工程学院通过顶层设计,重构了实验室及工程实验队伍管理组织,如图3所示。学院成立了实验室建设与管理委员会、安全督导组,设立了实验室管理办公室,组建了专业技术团队。实验室建设与管理委员会是学院实验室建设与管理的决策机构,主要职责是为学院的实验室建设与发展进行顶层设计,成员以学院党政班子成员及骨干教师为主,实现科学决策、教授治院。安全督导组由资深实验室主任组成,采用定期和不定期检查相结合机制,负责开展实验室管理工作的督查与评估,为工作的持续推进提供监督保障。实验管理办公室负责推进实验室建设与管理各项工作方针、政策和措施的组织落实,提高实验室工作的执行力度,为政策和措施研究、制度化和规范化建设提供组织保障。

图3 基于“组织结构理论”的实验室管理组织构架

学院成立了专业技术团队,包括水电专业技术组、化学品专业技术组、特种设备专业技术组等。专业技术组由具有相关专业背景或工作经验的工程实验人员组成,在学院层面开展专业、精细化实验室建设与管理工作,负责以下四方面工作: 一是标准化建设工作,如标准操作流程(Standard Operating Procedure, SOP)、通风标准、报警标准、用电标准等标准化建设;二是专业安全督察与评价工作,负责专项安全检查、风险评估、隐患整改方案制定等;三是协助开展专项安全培训,参与建立培训资料库;四是参与新实验楼、实验区域的设计、规划等工作。学院鼓励专业技术团队取得专业资质证书。

学院建设一支工程实验队伍核心团队。学院按照“总量控制、统筹规划、按需设岗”的原则,重新规划实验室队伍组成,按照实验室分类进行工程实验人员的定编定岗,通过全院公开选聘等工作完成了实验室岗位的设置、人员的转岗分流,重新组建了工程实验队伍。通过数年的改革实践,工程实验队伍的专业水平有大幅度提升,年龄结构更加合理。同时加大工程实验室队伍的建设和引进力度,重视青年工程实验人员的培养,实验室岗位设置采用固定编制和流动编制相结合的形式,通过竞聘合理分流,通过流动编制进行培养和考评,使青年工程实验人员逐步成长为技术骨干。

(二) 明确岗位职责,设定专业化能力建设目标

为建设与世界一流学院相匹配的工程实验支撑队伍,上海交通大学机械与动力工程学院通过目标分解,形成工程实验教师的工作目标,明确工程实验人员基本岗位职责为实验室建设与管理、教学支持、科研支持、公共服务等,如图4所示。

图4 基于“目标设置”理论的工程实验人员专业化能力目标设置

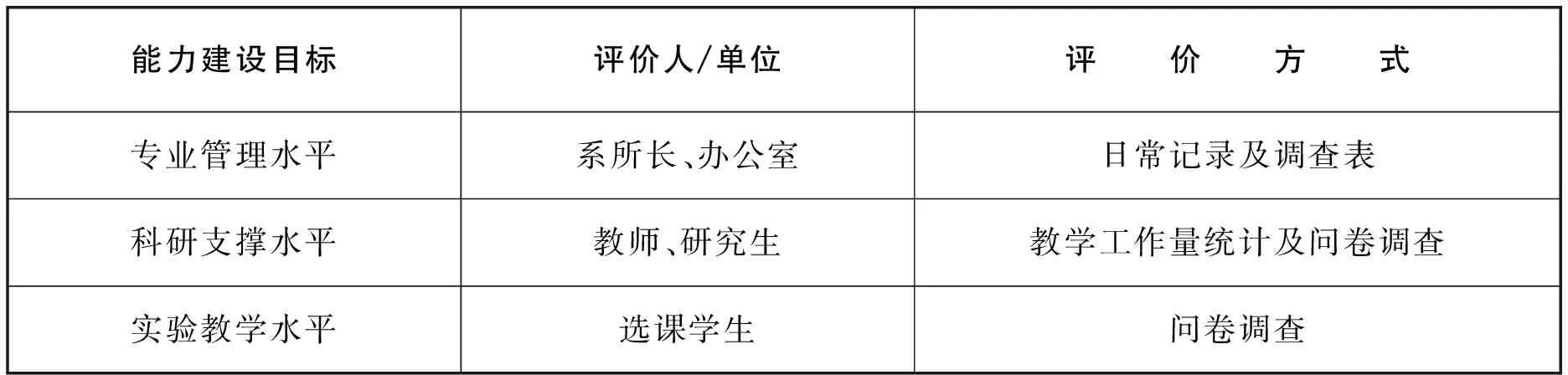

通过制定清晰的岗位职责,工程实验人员明确了自身能力建设目标,需不断提高自身责任意识、专业能力和实验技术水平。学院同时建立了科学的年度综合评价和聘期考核机制,突出工程实验人员履行岗位职责的工作成效,以业绩水平和实际贡献作为科学评价工程实验人员的重要标准。对工程实验人员的履职尽责情况,采用综合评价的方式予以评价。履职情况主要考察实验室建设、安全与管理、实验教学等,将评价权交给学院实验室管理办公室、系所长、系所教师、研究生和选课学生等。对应基本岗位职责,全面、多元进行综合评价(见表6)。同时,要求实验室主任和固定编制人员专职专任,不承担非实验技术、非实验教学和非实验室管理相关课题,实行岗位责任制和坐班考勤制,具体的专业化能力建设目标如下。

表6 年度综合评价内容与方式

第一,专业安全管理能力建设目标。在实验室建设与管理上,工程实验队伍需提高专业安全管理与技术水平,积极完成实验室标准化、规范化建设与管理各项工作,保证实验室安全、高效、整洁、有序运行,为师生提供安全教育、培训、指导,确保安全管理工作落实到位。每年负责相应的仪器设备的操作与维护、培训和管理等,保证仪器设备处于良好状态并充分发挥效益。要求根据不同学科特点开展化学品、特种设备等各类专项培训,并获得资质证书。

第二,科研支撑能力建设目标。在科研支撑上,工程实验队伍需面向世界科技前沿和国家重大需求,在交叉学科平台建设、解决关键领域的“卡脖子”难题等方面,不断提高实验技术创新水平,加强实验仪器设备自制、贵重仪器共享管理、贵重仪器改造与功能开发,积极为科研工作提供实验技术服务与支持。学院鼓励工程实验人员在国内外重要学术刊物上发表实验新技术、新方法、实验工艺等实验技术相关论文,以及登记生效实验技术相关发明专利、软件著作权等。

第三,实验教学能力建设目标。参照世界一流大学的实验教学环节,围绕以一级学科为基础的综合性和开放性实验教学体系,协助课程主讲教师开展实验课教学,不断提升实践教学能力、自制实验教学台架、推进课程实验项目改革、培养学生实践创新能力,为学生科研、科创提供支持,每年应完成相应实验教学工作量。

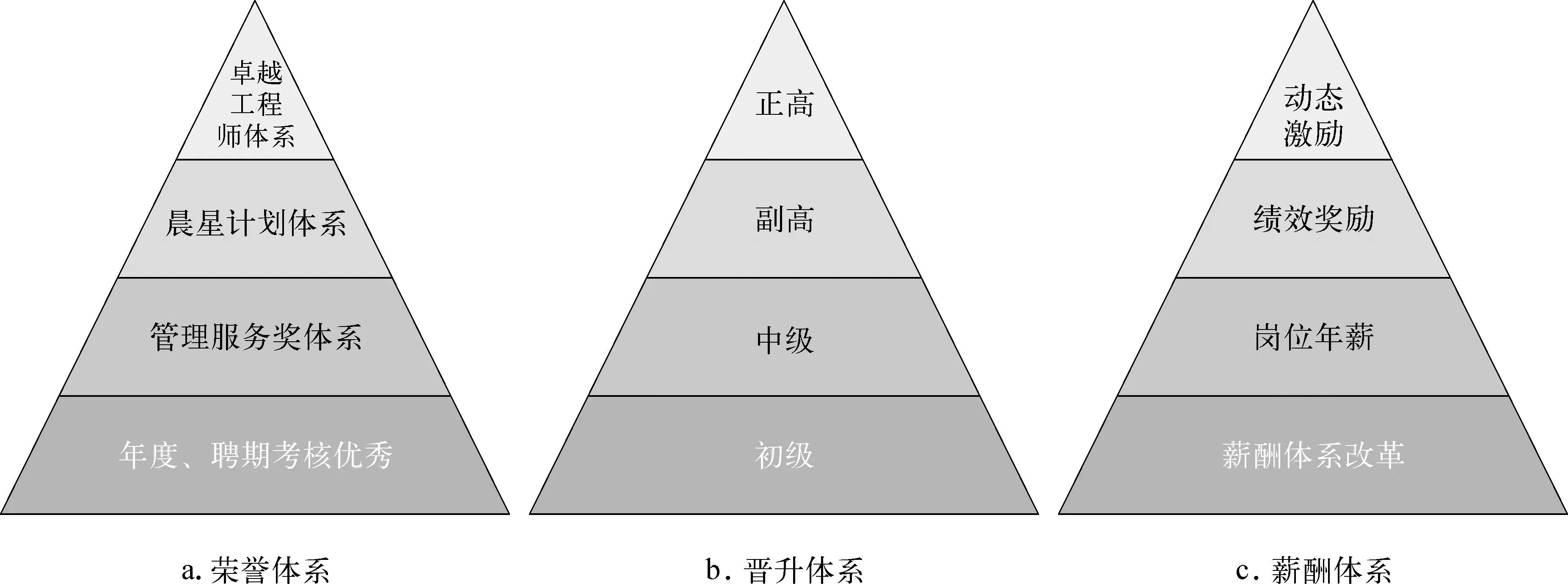

(三) 采取多维激励,形成长效激励机制

上海交通大学机械与动力工程学院建立了职业发展长效激励机制,通过具有鲜明特色的荣誉激励、职称晋升激励、薪酬激励,调动工程实验技术人员的工作积极性,如图5所示。在职称晋升机制上,为培养和造就与一流大学建设要求相适应的工程实验技术队伍,学院与学校协同配合,不断完善晋升体系,进一步理顺晋升通道,增加了正高级职称岗位。从“破五唯”的要求出发,注重考察人员在工程实验技术和实验能力提升方面的突出贡献,即组织和负责相关学科的重要工程实验教学或工程实验技术工作,或为重大科研项目服务,解决本专业领域的重大关键性技术及工艺等问题,指导学生开展实验与实践等。在研究成果上,不再只强调获奖和论文,还包括实验课程建设、实验教材、专利、国家标准、软件著作权等,更注重在工程实验领域的研究成果得到学术共同体认可。

图5 基于“员工激励理论”的工程实验队伍培养激励体系

在评价推选机制上,根据工程实验教师三年综合评价等级,确定聘期考核等级。对聘期考核优秀教师进行表彰激励,设立管理服务奖,表彰长期工作在管理服务一线,敬业爱岗、业务精湛、得到广大师生普遍认可的工程实验技术人员。同时遴选推荐骨干教师参评各类人才奖励计划,支持优秀的工程实验技术骨干参评校级卓越奖励计划,对学院推荐并入选的人员提供为期三年的岗位津贴支持;积极推荐一批工作业绩突出、长期从事工程实验的技术人员参评校级晨星奖励计划,对学院推荐并入选的人员在三年培养期内给予岗位津贴及科研经费支持等。

学院建立了培养激励机制,鼓励工程实验人员不断学习新理论、新技术,支持其交流访问、出国进修、学位深造,有计划地组织工程实验人员赴世界一流大学实验室考察,学习先进管理经验。定期组织召开实验室工作研讨会、开展技能培训等,对实验室工作进行总结,交流创新工作经验,提高全体实验室人员的安全意识,规范实验室人员安全操作流程,加强实验室科学管理。

学院通过对工程实验队伍的发展路径优化与薪酬体系改革,形成了长效激励机制。合理提高年薪待遇,起到“保健作用”。为激励工程实验人员的积极性,学院改革原有薪酬考核政策,以岗定薪、按劳取酬、优劳优酬。年收入由岗位年薪和绩效奖励构成。学院根据“目标、资源、任务”考核实施方案,每两年进行一次年薪调整,年薪调整主要依据工程实验人员在实验室建设与管理、科研支持和实验课教学支持三方面的工作业绩,增长幅度参照教师系列。绩效奖励由学院和系所按年度工作业绩情况发放,个人绩效奖励与学院、系所等业绩挂钩,起到“激励作用”。通过薪酬改革,逐步探索建立了以工程实验能力、科研服务能力和实验教学能力为核心的工程实验队伍薪酬调整机制,工程实验教师的收入普遍提高,调动了工作积极性,建立了教师收入随学院事业发展不断增长的长效机制。

通过不断推进各项改革举措,上海交通大学机械与动力工程学院形成了决策科学、落实执行有力、监督管理有效的工作格局,在提升工程实验队伍整体水平、实验室标准化建设与规范化管理、实验教学、创新实践人才培养等方面取得显著工作成效。改革之后,实验室安全事故发生率显著下降,据统计,安全事故率下降了约61.9%。每年全院师生对工程实验队伍整体评价为优良。对全院师生调查问卷显示,实验室领导对工程实验队伍的实验室管理工作满意度为9.7分(满分10分),师生对工程实验队伍科研支撑满意度为9.5分(满分10分)。工程实验教师积极指导学生科研和科创活动,使学生的创新意识和实践能力不断提升,在“挑战杯”全国大学生课外学术作品竞赛、全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛等国内外重大科技竞赛中多次取得好成绩。同时各项改革举措也受到多所兄弟高校的关注和高度评价。

综上所述,本文以具有悠久办学历史,并拥有多个国家及省部级重点实验室的机械与动力工程学院作为典型案例。研究数据来源于安全工作统计数据、实验教学成果统计数据、师生问卷调查等。本案例具有复杂性和多样性,研究成果具有代表性和推广性。本文主要可以归纳为以下三点结论: 1. 与世界一流大学相比,国内高校更适合以院为实体,重构实验室及工程实验队伍组织结构,建立实验室建设与管理委员会、实验室管理办公室、督导组,统筹管理工程实验人员。2. 国内高校应清晰认识当前激烈的全球竞争环境,明确和设定工程实验队伍的安全管理、科研支撑及实验教学能力建设目标,加强队伍高水平能力建设。3. 国内高校可通过自身具有鲜明特色的荣誉体系、薪酬体系、晋升体系等,充分调动工程实验队伍的积极性,建立多维度长效激励机制。

结 语

针对我国高校工程实验队伍建设过程中存在的管理组织涣散、能力建设目标不清、激励机制缺失等问题,上海交通大学机械与动力工程学院借鉴世界一流大学实验室建设经验,并结合国情和自身实际,有机整合利用了多种管理学理论,开展工程实验队伍在组织结构、目标设置、激励机制等方面综合改革,以“院为实体”,进行工程实验队伍管理组织重构;以岗位职责为引领,设定专业化能力建设目标;采取多维激励举措,形成长效激励机制。这一改革实践,丰富了一流工程实验队伍的建设内涵,为建设高水平工程实验队伍提供借鉴和参考。