抗战初期爱尔兰短剧《月出》的“中国化”

曹 波 周 丽

20世纪30年代初,中国剧坛闹起了“剧本荒”。其解决之道除加强本土剧创作外,另有以洪深(1894—1955)推出的《少奶奶的扇子》(1924)等为榜样的改写西洋剧。随后,抗战全面爆发,以鼓励抗战为宗旨的“抗战剧”创作与演出成为全国性热潮。在巨大而迫切的需求中,改写以抗争或悲情为主题的西洋剧成为生产抗战剧的重要方式,以至于一时间改写剧的“出版量大大超过了创作剧本”。(1)刘欣: 《论中国现代改译剧》,上海: 上海书店出版社,2011年,第37页。这类跨文化改写就是“把原作中的人物、时间、地点、情节、风俗等全部或基本上改成”中国元素,“力求符合中国的现实”(2)田本相主编: 《中国现代比较戏剧史》,北京: 文化艺术出版社,1993年,第640页。,即实现“中国化”(Sinicization)。然而,由于中西文化在改写语境与创作语境上的差异,部分“中国化”“可能产生奇怪的混杂式作品”(3)Linda Hutcheon and Siobhan O’Flynn, A Theory of Adaptation (London: Routledge, 2013), 151., 如汪优游(1888—1937)的实验性“爱美剧”《华奶奶之职业》(1920)。而完全“中国化”使改写剧虽然结构上同西洋原作亦步亦趋,但行文与剧情上丝毫不露移译的痕迹。就爱尔兰作家格雷戈里夫人(Lady Gregory, 1852—1932)的民族主义独幕剧《月出》(TheRisingoftheMoon, 1907)而言,抗战初期即有两个完全“中国化”的案例: 吕复(生卒不详)等据陈鲤庭(1910—2013)译本改写的《三江好》(1937)和陈治策(1894—1954)据原作改译的《月亮上升》(1938)。那么,两剧是如何实现“中国化”的?受到了怎样的意识形态的推动?取得了怎样的艺术效果,反映了怎样的改写(译)者惯习呢?既然“改写研究常常是比较研究”(4)Linda Hutcheon and Siobhan O’Flynn, A Theory of Adaptation (London: Routledge, 2013), 6.,那么要解答这些问题,就必须对两剧和英文原作进行细致的语境化比较研究。

一、 场景和人物的“中国化”

两剧实现“中国化”的主要方法是系统的元素置换,其中场景和人物的置换是基础性的。首先,在布景和道具上,《三江好》用“伪‘满洲国’境内一码头”置换爱尔兰西海岸一码头,用作为战争物资的“油桶货箱”(5)吕复、王逸、舒强、何茵: 《三江好》,邵振宇编: 《救亡戏剧续集》,上海: 战时读物编译社,1938年,第214页。置换作为贸易物资的酒桶;而《月亮上升》则换以“关外”某“河岸”和仅为地标的“大石头”(6)陈治策编译: 《月亮上升》,长沙: 中华平民教育促进会,1938年,第1页。。接着,《三江好》用拿着新式手电筒的伪满警长及两名警察置换提着旧式灯笼的英国殖民政府警佐及两名警察,用假称卖唱以“买个大饼吃”(7)吕复、王逸、舒强、何茵: 《三江好》,第219页。的东北抗日英雄置换声称唱个小曲以换取面包的爱尔兰独立革命首领;而《月亮上升》则将巡警的照明工具换成较现代的提灯,并将越狱者换成自称“靠着唱曲儿混饭吃”(8)陈治策编译: 《月亮上升》,第6页。的抗日将领。这些置换为后续意味深长的情节置换与改编铺平了道路。随着越狱者身份的置换,相关传奇也相应进行了移植: 《三江好》以东北抗日英雄把伪满警察和日本占领军“打得七零八落”(9)吕复、王逸、舒强、何茵: 《三江好》,第216页。的赫赫战功替换爱尔兰革命者把英国殖民者闹腾得鸡犬不宁的英雄传奇;《月亮上升》则仅置换为关外某抗日将领个人的“神通”。(10)陈治策编译: 《月亮上升》,第3页。故事虽不同,形象却相似,可见这类铺垫性的置换是异曲同工的。只是《月亮上升》对越狱者的改写未基于事迹已传遍关内的某位真实的抗日英雄(如当时依然在战斗的杨靖宇、赵尚志),故相关传奇较简单,比《三江好》中的单薄、逊色。

相比之下,剧中警察角色的“中国化”更能体现改写(译)者的主体性。两剧都保留了当时的警察在本族百姓和外来主子之间两头不讨好的尴尬处境: 一方面“老百姓恨死了我们”,另一方面“还得受日本上司的气”。(11)吕复、王逸、舒强、何茵: 《三江好》,第223页。然而,醒目的是,《月亮上升》没有平添枝节,而《三江好》却添加了决定性的事件: 警长来自御道沟的李善人家,从卖唱者口中得知父母、媳妇已惨遭日寇杀害,而弟妹投奔义勇军后不幸被捕,眼下正“关在监牢里”,因此“将来砍掉他们脑袋的”(12)吕复、王逸、舒强、何茵: 《三江好》,第232页。也许就是身为长兄的警长。在共有的“国恨”与《月出》中未有的“家仇”的共同推动下,警长完成了从搜捕者到同盟的转变。对警长身世的补充最大限度地达到了鼓动全民抗战的宗旨,是爱尔兰独立革命仅由少数激进民族主义者发动这一史实所不能预设的。当然,这一添加也值得商榷: 三江好熟知警长的背景和家族惨剧,仿佛他来这处码头不是因为这是潜逃的必经之路,而是预先想好了攻心策略,特意前来争取警长投身抗日。逻辑上,除非警长的弟妹和三江好是亲密狱友,否则这一情节就过于巧合了。只能说,《三江好》添加“家仇”是中国抗战大业而非戏剧艺术的需要。

角色改写的另一个醒目之处是两剧对警察的形象与结局进行了重置,使剧情更加丰富。在《三江好》的开篇,警察甲说抓住了越狱者就能升官发财,这表明他是个忠于伪满洲国的铁杆汉奸;在结尾时,他威胁警长,以抓捕三江好换取功名利禄,其开篇的台词为这一情节做好了铺垫。然而,未及说完“我先打死你”(13)吕复、王逸、舒强、何茵: 《三江好》,第240页。,他就被警长一枪毙命,这一结局与其说是警长“试图杀死这个汉奸的自我”(14)安凌: 《从爱尔兰〈月亮上升〉到抗战名剧〈三江好〉——民族文化深层次需求对戏剧翻译的意义》,《戏剧艺术》,2012年第3期。并向抗日队伍递交投名状,不如说是全民抗战语境下“汉奸人人得以诛之”的历史命题所预设的,是对《月出》的部分结尾看似平淡无奇实则负载着强烈意识形态要求的绝佳改写。而警察乙是一位潜在的爱国者。张贴布告时他就坦承,要是逮住了三江好,那么“不单是老百姓要恨死了我们,就是亲戚朋友也要骂我们”。(15)吕复、王逸、舒强、何茵: 《三江好》,第217页。这句台词就是“共同抗战、不当汉奸”的意识形态的改写,预示着警察乙会随三江好投身抗战大业。在《月出》的结尾,支开随行警察让革命者逃脱后,警佐留在舞台上,对着失去的一百镑赏金摇头叹息。而在《三江好》的结尾,汉奸得到惩罚,警长和三江好一同消失在对岸的晨光中。这一改写是全民抗战意识形态的急切要求,满足了爱国受众渴望胜利的心理,但不如让警长挥着布告向三江好告别更符合现实(潜伏下来更利于解救危在旦夕的弟妹和其他义勇军战士),更具有艺术张力和想象空间。可见,改写者未能在意识形态和戏剧艺术之间取得平衡。

《月亮上升》对警察角色的重置另具新意。其一是省去警长这一角色,只留下两名巡警,这样剧情就主要发生在甲巡警和越狱者之间。在角色设置上,可以说该剧比英文原作(其中第二名警察略显多余)更精练,体现了改译者高超的编剧艺术。然而,前提是巡警们并不了解越狱者的神勇,以为只需两人就足以逮住他,而甲巡警确实是从卖唱者口中听说了相关传奇之后,才明白“要捉他一个人,非把大队警察都调来不可”。(16)陈治策编译: 《月亮上升》,第12页。可见这一改写得到了剧情的照应。其二是把乙巡警由态度不明的警佐跟班改成明显有知耻之心的同胞:“咱们别……去作汉奸。”(17)陈治策编译: 《月亮上升》,第5页。这样,其形象就与越狱者上场前的甲巡警形成对比,反映了伪警心态的多样性。然而,当甲巡警向越狱者坦陈没有谁“甘心去当亡国奴”(18)陈治策编译: 《月亮上升》,第16页。时,两位巡警的形象就趋同了,而甲巡警也就不必支开乙巡警,故原有的戏剧性(巡警之间的冲突)丧失了,可见这一改写在艺术上稍有欠缺。此外,该剧还规定越狱者本来“说一口儿的北京话”(19)陈治策编译: 《月亮上升》,第3页。,但为掩盖身份,出场时却“用土音土调说话”(20)陈治策编译: 《月亮上升》,第6页。。在对甲巡警的试探与劝说中,越狱者确实使用了“里把路”(21)陈治策编译: 《月亮上升》,第12页。这样的乡音,可见其角色的本土化是系统的。

总之,在场景和人物方面,两剧的改写各有千秋,其中最富创意的是警察角色的重置。《三江好》中的越狱者形象更丰满,是因为该形象基于已广为人知的真实抗日英雄的事迹。而《月亮上升》在角色重置上略高一筹,是因为改译者是正值壮年的戏剧教育家,对原作中角色配置的优劣更有感悟。不过,两剧更重要的改写还在于更能体现戏剧艺术得失的歌谣置换。

二、 歌谣的“中国化”

《月出》最精彩的剧情体现于越狱者先后演唱表现爱尔兰冤屈历史或斗争意志的四段民谣,以试探和激发警佐的民族意识。作为民族记忆的传承者,爱尔兰越狱者自称吉米·沃尔希(Jimmy Walsh)。作为民谣的传唱者,《三江好》中的越狱者未给自己冠名,但天生“红鼻子,油嘴儿”。(22)吕复、王逸、舒强、何茵: 《三江好》,第66页。在《月出》中,因对警佐的民族意识一无所知,越狱者首先哼唱的貌似爱情幽怨曲: 基拉尼(Killarney)的少女爱上苏格兰军人,却无法得到母亲的赞同。然而,该歌谣实质上是民族悲情曲,因为英国军人是为震慑爱尔兰民族主义者而派驻当地的,是爱尔兰民族的敌人。可见,越狱者对第一首歌谣精挑细选,是为了不动声色地试探警佐的情感认同。在《三江好》中,越狱者首先选用爱情咏叹调——流行于山西的《十二月想郎》——来试探警长的爱国情怀。不过,在日军正在进攻山西的当时语境中,该民谣即使没有直接歌咏“大同府”的铜墙铁壁和“九龙碑”(23)吕复、王逸、舒强、何茵: 《三江好》,第67页。的庄严气象,也能唤起同胞怀念故土、心忧恋人的愁绪。而在《月亮上升》中,越狱者所唱的是京剧《西厢记》中《张生会莺莺》一折,是无关民族屈辱或王朝悲剧的个人传情唱段,于试探、唤醒基本无益。可见,就第一首歌谣的性质和功能而言,《三江好》大抵实现了与《月出》的“动态对等”(24)Eugene A. Nida and Charles R. Taber, The Theory and Practice of Translation (Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2004), 118.,而《月亮上升》却未能做到。

得知警佐在殖民者和同胞面前感觉左右不是人时,爱尔兰越狱者发现了潜在的同盟,于是继续用被英国殖民政府禁止传唱的民族悲情曲《海盗女王受了沉冤》(“The Wrong of Granuaile”)来感化他。在《三江好》中,了解警长的尴尬处境后,卖唱者换用纯粹情歌《正月里来正月正》,此歌谣流行于中国多地,因而有多种版本(包括“东北二人转《小帽探妹》”),以继续唤醒警长的民族认同。(25)田菊: 《爱尔兰戏剧运动在中国的百年回响》,北京: 中国社会科学出版社,2017年,第117页。该歌谣“没有爱国主义的内容……这里应该出现的是《松花江上》”(26)安凌: 《从爱尔兰〈月亮上升〉到抗战名剧〈三江好〉——民族文化深层次需求对戏剧翻译的意义》。,似乎该置换是一处败笔。然而,在警长的政治倾向尚不明确的时候,就吟唱刚在关内(而非关外)传唱开来、具有如此鲜明抗战精神的歌曲,这对伪满洲国境内尚在潜逃过程中的抗日英雄是极其危险的,是违背现实原则和艺术规律的。此处虽然对加快警长的转化无明显益处,但置换的歌谣却符合剧情的要求,即“唱个小调来提提神罢了”。(27)吕复、王逸、舒强、何茵: 《三江好》,第227页。而在《月亮上升》中,卖唱者以警察可能听腻了《西厢记》为由,主动换唱自己新编的歌谣(唱段)。他历数近年“丧权失地”的历史后,反复诘问:“爱国的男儿在那边?”(28)陈治策编译: 《月亮上升》,第9页。此时,卖唱者应已暴露真实身份,陷自己于被捕的危险中。无疑,改译者宣传抗日的冲动碾压了对剧情的把握,有违背现实原则之嫌。可见,就第二首歌谣的性质而言,《三江好》严格顺应了英文原作的情节和警佐对歌谣功能的预想,保持了意识形态与戏剧艺术的平衡,而《月亮上升》满足了抗战大潮中爱国受众的期待视域,却有违剧情发展的逻辑,显得操之过急。

得到继续唱歌的许可后,爱尔兰越狱者相信警佐是可以劝服的,于是继续咏叹海盗女王之冤。他故意漏掉“伊穿手套上,已染凝红血”(29)黄药眠译: 《月之初升》,上海: 文献书房,1929年,第408页。一句,确认警佐对该歌谣谙熟在心,才进而提及《贫穷老妇人》等旨在唤醒爱尔兰民众拯救祖国于水火的歌谣。而警佐受到民族主义越来越鲜明的歌谣的触动,终于道出了两难抉择: 要么永世沉冤,要么起义革命。在《三江好》中,情歌《正月里来正月正》节奏多变,情感也愈加细腻。在描述姑娘的愁绪时,卖唱者特意用念白突出自编的那句“我的心痒痒”和结尾句“反倒引起了我新的旧的愁”(30)吕复、王逸、舒强、何茵: 《三江好》,第228页。,而不知不觉中已产生了心理共鸣的警长即刻纠正,说倒数第二句是“我的心思难讲”(31)吕复、王逸、舒强、何茵: 《三江好》,第229页。,并用唱腔唱出了结尾句。关键是该情歌流行的地方正是警长的家乡,这一巧合再次勾起了警长的家仇,最终激起他复仇的血性。在《月亮上升》中,当巡警甲承认给维持会当差的苦处后,卖唱者进而吟唱那首自己新编歌谣(唱段)中的“醉生梦死已经太可怕,更怕那些走狗与汉奸”(32)陈治策编译: 《月亮上升》,第14页。两句,以激发巡警甲的耻辱之心和抗战意志。然而,直言不讳的警句不仅有违卖唱者必须隐藏身份这一情境,而且还拉低了他的智谋。可见,就第三段歌谣的性质而言,两剧均顺应了情节的发展,但《三江好》的剧情更丰富和艺术化,而《月亮上升》的剧情略显平淡,且沿袭了上一段急于宣扬主题思想的艺术上的弱点。

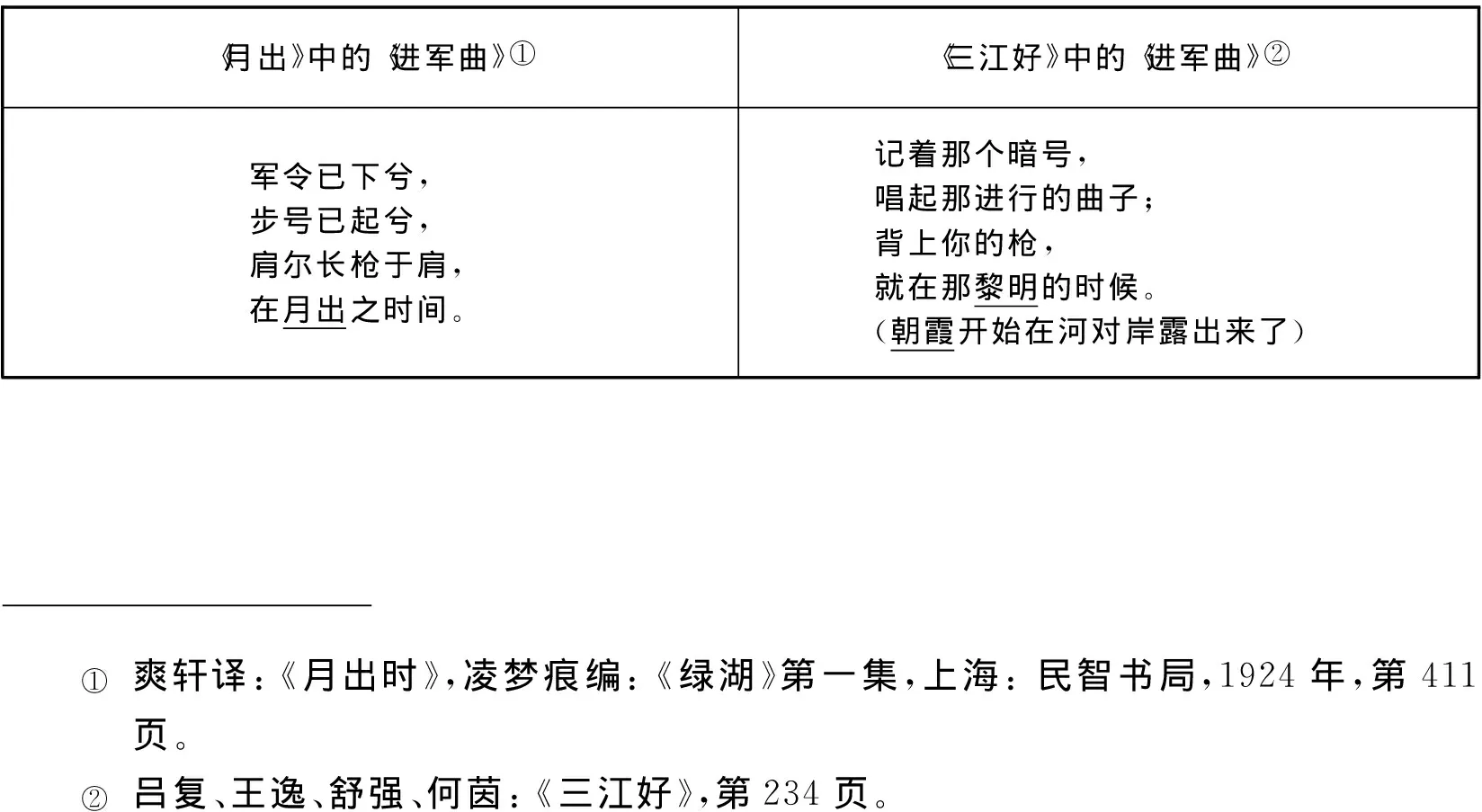

在《月出》的结尾,卖唱者大声唱出《进军曲》后,已察觉其真实身份的警佐终究掩护他登船,成为民族革命的地下工作者。在《三江好》中,改写者并未以《救亡进行曲》(1936)之类的激昂歌曲来置换,而只对《月出》中的歌词做了细微改动:

《》《》①《》《》②,,,。,;,。()①②:《》,:《》,:,1924,411。、、、:《》,234。

该歌词几乎是复制而来,唯有结尾行以“黎明”置换了“月出”,且随后补充舞台说明,强调“朝霞……露出来了”。这一改写意蕴深长: 在英文原作中,革命者是在月夜潜逃,策划的起义也是在月夜开始,仿佛爱尔兰的独立革命仍只是少数人的月光活动,仍不见胜利的“朝霞”;而在《三江好》中,经过月夜的劝服,抗日首领逃脱抓捕,而抗日队伍也发展壮大,表明中国的抗战不是少数精英的地下活动,而是即将迎来“黎明”的全民抗战。这一改写既是中华民族面临亡国危机时集体意识的要求,也是抗战剧宗旨的体现,说明在改写者的心目中,中国抗战的前途与《月出》作者心目中爱尔兰独立革命的前途有着差异。

在《月亮上升》中,对全民抗战的宣扬远比在《三江好》中急切——毕竟已有近半国土沦陷,而改译者暂且栖身的长沙也开始遭到日寇的轰炸。于是,为尽快感化甲巡警,卖唱者打着壮一壮胆量的旗号,用二黄取代西皮摇板,唱了京剧《哭祖庙》第二场中刘谌哭谏父王刘禅的唱词:“今日里堂堂天子尚称朕,明朝就是那亡国君……”(33)陈治策编译: 《月亮上升》,第15页。听完那段唱词,心有戚戚的甲巡警承认:“谁甘心去当亡国奴呢?”(34)陈治策编译: 《月亮上升》,第16页。而自信的卖唱者也“渐不用土调说话”(35)陈治策编译: 《月亮上升》,第15页。,甚至登船前还主动摘下伪装用的发辫和帽子,直接向甲巡警亮明身份。歌谣的置换已经结束,但改译者仍须保持剧情的连贯: 乙巡警回来问及码头上的歌声时,甲巡警谎称是自己唱了几句二黄调。可见,就最后一段唱词而言,《三江好》更顺应爱尔兰原作,且同时顺应了中国抗战剧的要求,而《月亮上升》依然在沿用以古代亡国恨来激发斗志的套路,在剧情的丰富性、劝服的艺术性方面都略显逊色。

总之,除第二段缺乏抗争精神外,《三江好》置换的歌谣保持了与原作的“动态对等”,且维持了剧情发展的逻辑性,而《月亮上升》全部换用京剧唱段,类型略显单一,且除第一段无关救亡外,后三段的劝服方式也缺乏变化。故就歌谣的“中国化”而言,前者更灵活,后者略呆板。

三、 “中国化”的因与果

《月出》的“中国化”是适时完成的。在得到改写(译)之前,原作已有至少三个中译本: 爽轩(生卒不详)所译《月出时》载《绿湖》第一集(民智书局,1924),黄药眠(1903—1987)所译《月之初升》载同名剧集(文献书房,1929),而陈鲤庭所译《月亮上升》(1930)未“复写或刻印出来”。(36)夏瑜: 《陈鲤庭传》,北京: 中国电影出版社,2008年,第7页。此后,后两个译本获得左翼剧联的青睐,于1934年至1936年得到至少三次排演(37)已知《月之初升》于1934年和1936年分别由江西文艺协会话剧团和南昌话剧团各公演一次,《月亮上升》则于1935年由熊佛西指导的河北定县农民剧团公演至少一次。,可惜没有脚本和演出详情留存。至抗战全面爆发,华东地区成立多支流动演剧队,急需合适剧目的同人吕复、王逸(1914—1986)、舒强(1915—1999)、何茵(1914—1986)即刻根据东北义勇救国军司令罗明星(报号“三江好”,1897—1939)的抗日事迹进行改写。他们选用的底本不是公开发行的前两个译本(右翼文人爽轩的译本虽有文采,却难为左联同人欣赏,而革命者黄药眠的译本较生硬,与演出脚本相去甚远),而是“陈鲤庭先生所译……《月亮上升》”。(38)尤兢编: 《抗战报告剧》,上海: 上海杂志公司,1937年,第62页。一则译者同为活跃在上海的左联同人,易于接受,二则该译本是为大夏剧社产出,表演性胜过前两个译本。随着全民抗战的发展,该改写剧一定稿即由尤兢(1907—1997)选入《抗战报告剧》发行,1937年12月列为《抗战戏剧丛刊》之一出版,1938年1月另由武汉战争丛刊社推出单行本,同年5月又由上海战时读物编译社收入《救亡戏剧续集》发行,并由已成名的陈鲤庭亲自导演,搬上了战时的舞台。稍晚,京派戏剧教育家陈治策直接对英文原作进行改译,所得《月亮上升》于1938年6月列入《农民抗战丛书》中的《抗战戏剧集》,由已从北平迁至长沙的“中华平民教育促进会”推出,供“湖南省民众训练指导处”等机构排演。可见,改写(译)者和发行者都是抱着完全“中国化”的期待,以面向普通民众进行排演。

《月出》的“中国化”有着复杂的前因。不到一年,中国版就得到反复收录与排演,其背后是原作与中国版在意识形态和艺术追求上的高度契合。首先,爱尔兰原作的抗英救国主题能在当时抗日救国的中国语境中产生强烈共鸣,具有巨大的用以推动全民抗战的意识形态功能。在东北、华北、华东已遭日寇侵占的危急形势下,爱国作家积蓄了强劲的心理动能,正在积极创作抗战文学,对符合自身主旋律的外来抗争文学自然热烈欢迎。新文化运动时期即已随译介爱尔兰文艺复兴文学的热潮传入中国的《月出》,适时地成了不可多得的他山之石。其次,原作的主体情节——越狱者以民间歌谣唤醒殖民警察的民族意识从而获得认同与支持——展现了巧妙的劝服方式和高超的结构艺术,为中国抗战文学作家提供了弥足珍贵的灵感。在20世纪30年代投降言行甚嚣尘上的危机中,劝服大众不当亡国奴是当务之急,故以作为民族记忆的传统歌谣(唱段)唤醒大众的情感归属和国家意识成了宣扬“勿忘国耻、不当汉奸”的抗战剧乐于效仿的艺术手法。再次,原作紧凑的情节贴合抗战初期盛行的“流动演剧”这一现象,大可用来解救随战争骤然而来的剧本荒。布景简单、人物较少、语言通俗、主题鲜明的独幕剧最适合流动演剧,最易于达成高效宣传的目的。这些特点《月出》无一欠缺,自然成了理想的改写与排演对象,而说唱结合的形式更可使其成为令民众喜闻乐见从而获得强烈受众反应的典范。正是由于兼具宣传功能、艺术价值和市场潜力,《三江好》和《月亮上升》才成了《月出》完全“中国化”的典范和流动演剧急需的剧目。

《月出》的“中国化”是接受语境、改写(译)者惯习和创作意图共同作用的结果。在改写中,“接受语境决定场景与风格的转变”。(39)Linda Hutcheon and Siobhan O’Flynn, A Theory of Adaptation (London: Routledge, 2013), 149.由于都成文于抗战初期,都顺应意识形态对文艺创作的规定,两剧的主题和情节框架相差无几。然而,二者的具体场景与风格却大相径庭,且整体上《三江好》优于《月亮上升》,这首先是因为接受语境略有差异。一方面,1938年的抗战形势急转直下,救亡图存的意识形态显著强化,这种急迫性左右了陈治策对素材的掌控——拿抗战精神过于明显的歌谣打动可能无法转化的日占区巡警,既是违背现实原则的(越狱者主动暴露身份),也是违背艺术规律的(情节与情境不相吻合)。另一方面,陈治策是独自且匆忙改译,未及在排练中继续推敲,而华东同人是四人合作,拿导演译者的译本反复打磨,且在排演中进行了修订。进行改写之前,吕复等同人活跃在上海、南京的大众舞台,深受左联思想的影响,更熟悉下接地气的民间小调。而进行改译之前,陈治策已在国立北平大学戏剧系从事专业排演多年,深受京城文化的浸染,谙熟具有京畿气息的京剧唱腔及唱词的风格,养成了与华东同人不同的惯习。因此,两剧的主要差异一定程度上反映了京派文化与海派文化的影响。当然,两剧的主要差异也是不同创作意图的折射: 华东同人进行改写时,东北已沦陷六年,而山西正在日军的进攻下岌岌可危,换用东北、山西等地的小调易于唤起民众对灾难深重、危在旦夕的国土的忧心;而陈治策改译原作时,其个人容身之地北平已被日寇占领半载有余,换用京剧唱腔更能表达南逃民众对故都的怀念。可见,“中国化”的结果在艺术效果上得到了鲜明的反映。

《月出》“中国化”的特色也决定了两剧的接受差异。华东同人采用的民间小调早已传遍全国,且自编的第二首情歌和改译而来的《进军曲》也未配曲(英文原作本身未配曲),而可依据演出地域配上地方曲调,故《三江好》的包容性更强。而陈治策为唱词选定了西皮或二黄为曲调,较大程度上限制了作品的适应性,故《月亮上升》难以在京剧圈之外的广大地域推广(“湖南省民众”喜爱的是湘剧和花鼓戏)。事实上,受益于民间曲调的开放性,《三江好》在大后方的舞台上衍生出了多种版本。于是,“在现代中国演出次数最多的(改写)剧作之一”(40)安凌: 《从爱尔兰〈月亮上升〉到抗战名剧〈三江好〉——民族文化深层次需求对戏剧翻译的意义》。不是全部换以京剧唱腔的《月亮上升》,而是未限定曲调的《三江好》。可以说,《三江好》更像可写文本,而《月亮上升》仅为可读文本。

除上述两剧外,《月出》的“中国化”另有成果: 李健吾(1906—1982)于抗战全面爆发之前(1937年3月)创作了短剧《一个没有登记的同志》(1939年在上海“孤岛”更名为《十三年》)。然而,该剧将场景设置为大革命前夕南方革命党情侣被北洋政府侦缉队围堵在北平的情报站里,更应归入富于创意的仿写,而非框架与英语原作基本一致的改写(译)。由于涉及主体间性和艺术自觉等艰深的问题,该剧与《月出》的互文性需另撰文探讨,且因剧情与全面抗战及以民族歌谣唤醒革命意志无关,故该剧无法与上述两剧进行交叉比较。

结 语

无论是改写还是仿写,在外国文学启迪下产生的中国文学都具有翻译文学难以获得的独立身份。“改写本是并非派生的衍生文本——是随之而来却并非第二位的作品”(41)Linda Hutcheon and Siobhan O’Flynn, A Theory of Adaptation (London: Routledge, 2013), 9.,即改写而成的文学就是本土文学,而翻译文学尽管换上了本土的形式,精神实质上却仍是外国文学,故只能算作外国文学和本土文学之间的夹生类型。在外国文学的本土化进程中,相关评价与零散的选译属于起步环节,完整的翻译和部分本土化改写属于过渡环节,而完全本土化改写及仿写则属于完成环节。在《月出》的“中国化”进程中,爽轩、黄药眠、陈鲤庭的译本是过渡环节的成果,吕复等同人及陈治策、李健吾的作品则是完成环节的成就。过渡环节另一组成部分——“奇怪的混杂式作品”——的缺失有两个原因: 一是英文原作为情节较简单的独幕剧,易于改写(译),二是中国话剧经历了“文明戏”阶段的实验,各方面均臻于成熟。可以说,《月出》在新文化运动中的翻译和在全民抗战期间的仿写、改写、改译与排演,为西方文学的“中国化”进程研究提供了范例。总之,《三江好》和《月亮上升》的成功印证了“改译(即改编)外国戏剧曾是中国早期话剧萌芽和形成的基石”这一论断。(42)田本相主编: 《中国现代比较戏剧史》,北京: 文化艺术出版社,1993年,第641页。