不同原发肿瘤类型脊柱转移瘤生存预后因素的系统评价与Meta分析

相春宇,何小东,郭丰硕,顾 锐,柳万国

(吉林大学中日联谊医院 脊柱外科,吉林 长春130033)

近年来,随着恶性肿瘤的诊断以及手术、放疗、化疗及靶向治疗等治疗手段的进步,患者的生存时间得以延长,但同时也导致远处转移的可能性提高。在晚期恶性肿瘤患者中,约70%将发生脊柱转移[1-2],其中约 10%因转移性脊髓压迫而接受了手术治疗[1-7]。在脊柱转移瘤患者中,20%左右会出现神经功能缺损[8-10]。而脊柱转移瘤患者的预期生存时间是影响其治疗方案选择最重要的因素之一。减压手术等可以改善某些患者的神经功能缺损并提高患者生存质量。一般而言,只有预期生存时间足够长(>3 个月)的患者才能够从手术中获益,否则给予单纯放疗或者对症支持治疗将是最好的选择[11-12]。目前,为了更加方便地估计患者的预期生存时间,已有很多学者提出了脊柱转移瘤患者预后的评分系统,如:TOKUHASHI[13],TOMITA[14],VAN DER LINDEN[15]以及 BREUER[16]等,这些评分系统包含了某些预后因素,例如:患者基本状况、脊柱外骨转移数量、原发肿瘤类型以及病理性骨折等。然而,这些评分系统的建立均基于较小的样本量,采用的预后因素不一致,因此对特定的患者根据不同评分系统得出的生存期相互矛盾,不能完全准确地指导治疗方案的选择。另外,对于不同的原发肿瘤类型,患者的预后因素及治疗后的总体生存率也有所不同,而很少有评分系统完全适用于每种特定的原发肿瘤类型。本研究探讨不同原发肿瘤脊柱转移瘤患者总体生存率的独立影响因素,以指导临床上更加准确地预测脊柱转移瘤患者的生存期。

1 对象和方法

1.1 研究对象纳入标准

①研究设计:队列研究和病例对照研究;②研究对象:经病理或影像学明确诊断的脊柱转移瘤患者,原发肿瘤类型不限;③研究涉及到脊柱转移瘤患者的生存结局和预后影响因素;④建库至 2018 年公开发表的文献,文种限英文。

1.2 研究对象排除标准

①纳入病例数少于 10 例的文献;②使用相同队列进行研究的文献;③研究设计为:系统评价、基础研究、敏感分析或诊断实验等;④重复发表的文献;⑤未提供充分原始数据且向原作者索取数据无果;⑥无法获取全文的文献。

1.3 文献检索及筛选策略

由两位研究者系统性地检索PubMed、Embase及CENTRAL 3个电子数据库,使用的英文检索词为:“Spinal metastasis,Prognostic factor,Overall survival”。检索后得到的所有文献,由两位研究者通过浏览文章标题、摘要及关键词初步排除不相关的文献,再经全文详细阅读后进一步筛选出讨论脊柱转移瘤患者治疗后生存率的影响因素且满足纳入标准的文献。

1.4 文献质量的评价

本研究纳入的文献均为队列研究和病例对照研究,采用NOS(Newcastle-Ottawa Scale)的质量评价标准对纳入的文献进行方法学和偏倚风险评价[17]。

1.5 资料分析方法

采用 Stata13.0 软件(StataCorp LLC,College Station,Texas,USA)进行统计学分析,计数资料采用风险比(HR)及 95%可信区间(95%CI)。通过Q检验或I2对纳入文献进行临床异质性检验,若P>0.1,I2<50%则认为不存在异质性,选择固定效应模型进行分析;若P<0.1,I2>50%,则认为存在异质性,选择随机效应模型[18]。如P<0.1且无法判断异质来源,则不进行 meta 分析,仅进行描述性分析[19]。合并后的统计效应量和可信区间采用Z检验判断结果是否有统计学意义,若P<0.05,则表明差异有统计学意义,否则表明差异无统计学意义。分别去除每一篇文献后进行敏感性分析,以此来判断meta分析结果的稳定性。

2 结果

2.1 检索结果

本研究分别纳入44篇文献[15,20-62]进行定性系统评价和26篇文献[15,25-31,33-39,42-43,47,49-51,54-57,59]进行Meta分析,其中,共6篇文献[20-25]与其他文献[26-29]使用部分交叉的病例,故这6篇文献的结果仅做描述性分析,而不纳入meta分析。

2.2 纳入文献的一般特征及质量评价

本研究共纳入44篇文献进行系统评价,总病例数为9492例;26篇文献纳入进行meta分析,总病例数为7072例。其中,回顾性的队列研究占88.6%(39/44篇);病例对照研究占6.8%(3/44篇)[20-21,32];前瞻性及前瞻回顾性队列研究各占2.3%(1/44篇)[30-31]。各研究所报道的病例平均年龄介于52.4~66岁之间,中位生存期介于3.8月~6.4年。15篇文献的脊柱转移瘤病例包含不同的原发肿瘤类型[15,20-21,23,26,31-32,34-41],8篇文献原发肿瘤为前列腺癌[28,33,42-47],9篇为肺癌[22,24-25,27,29-30,48-50],4篇乳腺癌[51-54],4篇甲状腺癌[55-58],4篇肾细胞癌[59-62]。6篇文献的患者治疗方案为单纯放疗[15,22-23,26-28],3篇病例对照研究的患者50%使用单纯放疗的治疗手段、50%涉及手术操作[20-21,32],1篇文献治疗手段未提及[47],其余文献患者的治疗方案均涉及手术操作并结合其他的辅助治疗。除原发肿瘤类型为乳腺癌和前列腺癌的文献之外,其余研究男性患者所占百分比介于22%~84%之间,平均占60.7%。44篇文献的质量评价平均NOS评分为7.89颗星,≤6分的文献仅3篇,表明本文所纳入原始研究具有较高的文献质量。

2.3 不同原发肿瘤类型的脊柱转移瘤患者预后因素的定性系统评价

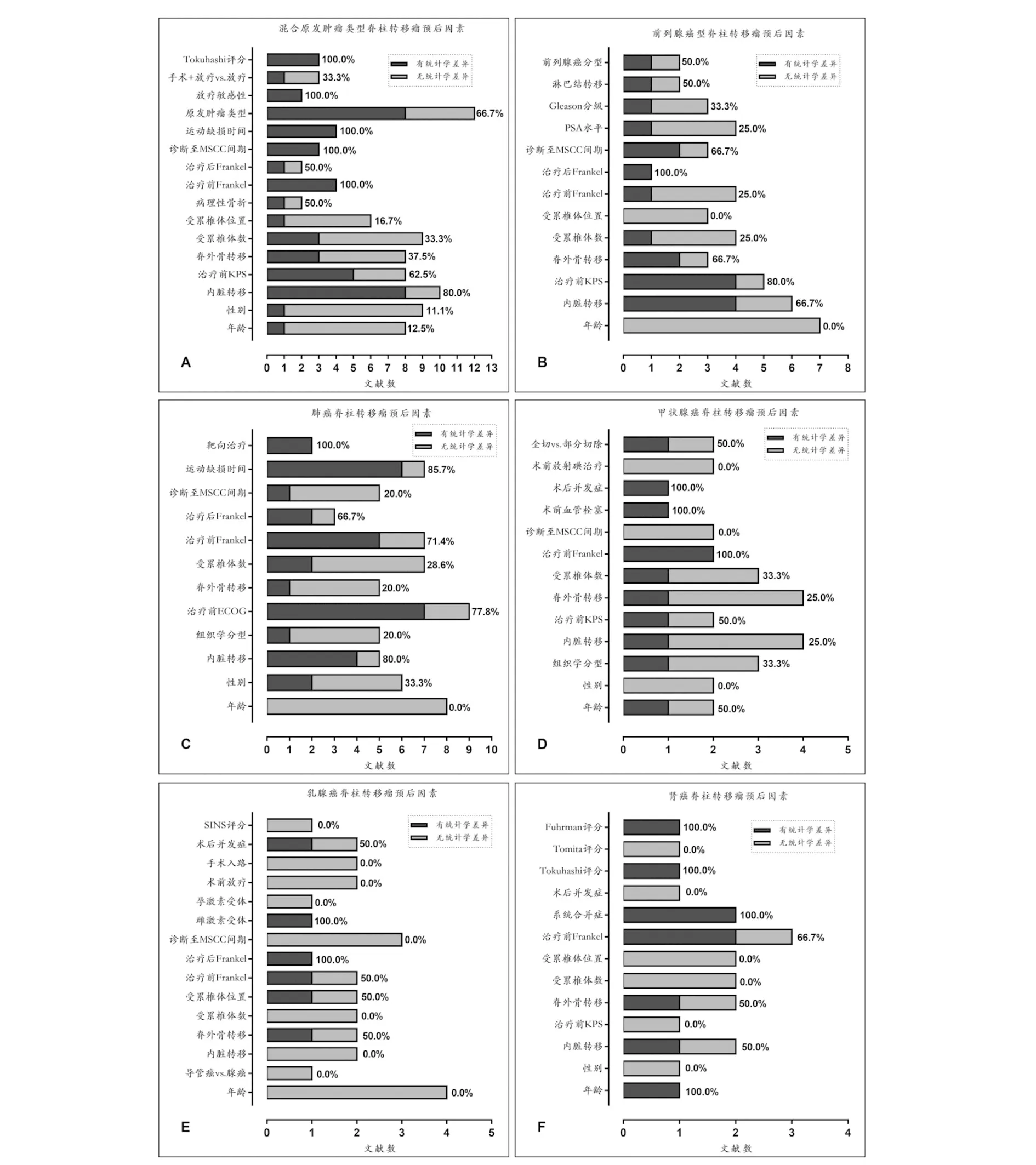

不同原发肿瘤类型患者预后因素及其差异的显著性如图1A-F所示。在多变量分析中,脊柱转移瘤常用的预后因素主要包括年龄、性别、内脏转移、其他骨转移、治疗前(或后)的行走功能状态(或Frankel等级)、受累椎体数目、受累椎体节段、治疗前(或后)KPS(或ECOG)评分、原发肿瘤诊断至脊柱转移间期及运动缺损发展的时间等。

图1 不同原发肿瘤类型脊柱转移瘤患者预后因素及其差异的比较

由于每一种原发肿瘤的特殊性,部分文献也报道了一些与较好的预后相关的原发肿瘤特异性因素,(1)前列腺癌(图1B):血清前列腺特异性抗原(PSA>200 ng/ml)[28,42-44,46]、Gleason评分(<8)[43,45,47]及前列腺癌组织学分型(激素不成熟型)[44,46]等;(2)肺癌(图1C):肺癌组织学(腺癌)[22,24-25,48,50]及生物靶向治疗[25,49];(3)甲状腺癌(图1D):甲状腺癌组织学(非乳头癌)[55-57]、术前放射碘治疗[55,57]及术前血管栓塞[55]等;(4)乳腺癌(图1E):雌激素受体(阳性)[51]、孕激素受体(阳性)[51]、乳腺癌组织学(导管癌)[51]及SINS评分(7~12分)[54];(5)肾细胞癌(图1F):Fuhrman分级(4级)[60]等。

2.4 Meta分析结果

在不同原发肿瘤类型的文献中,当相同预后因素在≥5篇文献的研究中涉及且有充分的数据可得到效应量HR及95%CI时则使用meta分析进行合并,最终共有11个因素纳入meta分析,包括:年龄、性别、内脏转移、治疗前行走功能状态、KPS评分(分为10~40vs.80~100、10~40VS.50~70及10~70 vs.80~100三组)、ECOG评分(1~2vs.3~4)、其他脊外骨转移、累及椎体数(≥3vs.1~2及>1vs.1)、脊柱转移位置(非颈椎vs.颈椎)、原发肿瘤诊断至治疗间期(<15月vs.≥15月) 及运动缺损发展时间(>7天vs.≤7天)。11个预后因素的Meta分析森林图见图2(A-K),Meta分析数据结果、敏感性分析和发表偏移检测结果见表1。

图2 不同预后因素对脊柱转移患者生存率影响的meta分析森林图

表1 Meta 分析、敏感性分析以及发表偏移结果

所有合并的效应量HR结果中,内脏转移(HR=1.50,95%CI:1.36~1.66,P<0.001)、术前神经功能(HR=1.97,95%CI:1.76~2.21,P<0.001)、KPS评分(10~40vs.80~100)(HR=2.28,95%CI:1.55~3.37,P<0.001)、KPS 评分(10~70vs.80~100)(HR=1.94,95%CI:1.68~2.25,P<0.001)、ECOG评分(HR=1.60,95%CI:1.39~1.83,P<0.001)、其他骨转移( HR=1.34,95%CI:1.20~1.50,P<0.001)、脊柱累及数量(≥3vs.1~2)(HR=1.48,95%CI:1.25~1.74,P<0.001)、脊柱累及数量(>1vs.1)(HR=1.45,95%CI:1.04~2.01,P=0.027)、原发肿瘤诊断至脊柱转移间期(HR=1.22,95%CI:1.16~1.29,P<0.001)、运动缺损发展时间(HR=1.58,95%CI:1.27~1.96,P<0.001 ) 及性别(HR=1.15,95%CI:1.03~1.27,P=0.011)均对总体生存率有显著影响;而KPS评分(10~40 vs.50~70)(HR=1.17,95%CI:0.81~1.69,P=0.406)、脊柱转移位置(HR=1.20,95%CI:0.76~1.88,P=0.436)和年龄(HR=1.01,95%CI:1.00~1.02,P=0.077)3个预后因素对生存率的影响无统计学意义。敏感性分析中,年龄对术后生存率的影响的Meta分析中Arrigo RT[35]的研究对结果稳定性具有影响,排除后结果由无统计学意义变为有统计学意义;其余敏感性分析中所检测出的导致结果不稳定的文献均未对差异的显著性造成影响。Begg’s检验发现各预后因素纳入文献之间均无明显发表偏移(见表1,P>0.05)。

3 讨论

脊柱转移瘤患者预后的首要目标是最大程度上缓解症状。要让患者达到最佳的预后效果,就必须要考虑患者治疗后的预期生存时间以及预期功能结局并提供适合于每一位患者的个体化治疗方案。近年来,国内外关于影响脊柱转移瘤患者治疗后总体生存率预后因素的相关研究颇多,本研究则按不同原发肿瘤类型对脊柱转移瘤患者预后因素进行了定性的系统评价,并对各文献中涉及较多的预后因素进行了meta分析,使得不同原发肿瘤类型的预后影响因素得到了明确。

近年来,很多作者根据研究所得出的结论提出了大量的预后评分系统,如TOKUHASHI[13]、TOMITA[14]、SIOUTOS[63]、VAN DER LINDEN[15]以及BREUER[16]等的评分系统,大大地方便了临床工作中对脊柱转移瘤患者预后的判断。然而,这些评分系统的提出仅仅使用了为数不多的病例,使得得出的评分系统在使用时不具有广泛的代表性,而且这些评分系统中只包括少数几个有统计学意义的参数,很多对患者预后有影响的因素在不同的评分系统中被忽略,这也使得患者的预后判断出现难免的误差。本研究中,meta分析发现了9个独立的预后因素,每一种原发肿瘤类型也有一些特异性的预后因素,但是其中的大部分都没有被包含在国内外常用的一些评分系统之中。

另外,这些评分系统的建立往往针对于不同原发肿瘤类型的病例,但原发肿瘤类型不同,其生物学行为也会有差异,预后因素也不完全一致,导致某些特殊原发肿瘤类型的患者在选用评分系统时十分困难。

本研究明确了脊柱转移瘤患者的不同原发肿瘤特异性和非特异性预后因素的定性及定量结果,对临床上新的评分系统的提出提供了数据的参考。但是本研究依然存在缺点,首先,由于脊柱转移瘤疾病本身的性质,以及患者的知情权,随机双盲实验很难达到,而且患者预后因素的研究以观察性试验为主,缺乏随机对照试验,故本研究能使用的原始文献只有队列研究和病例对照研究,且以回顾性研究为主;其次,其他的原发肿瘤类型如鼻咽癌及恶性黑色素瘤等的文献未涉及,使得此类患者的预后因素尚未明确。因此,临床上还需要更多质量更高的原始研究来分析对脊柱转移瘤预后有影响的因素,也需要更多涉及少见原发肿瘤如恶性黑色素瘤等的研究。

总之,本研究定性总结了多个原发肿瘤特异性的预后因素和非特异性因素对脊柱转移瘤患者总体生存率的影响;11个预后因素纳入meta分析,其中治疗前神经功能、内脏转移、KPS评分、脊外骨转移、脊柱转移数量、原发肿瘤诊断至脊柱转移间期、运动缺损时间及性别等是脊柱转移瘤患者的独立预后因素。推测本研究可以更好地指导临床上更加准确地预测脊柱转移瘤患者的生存期。

作者简介:相春宇(1997-),男,硕士研究生;顾锐,教授,主任医师,博士研究生导师。