免疫炎症因子在肝内胆管癌中的预测价值

刘桂玲, 窦杰, 孟慧娟, 马炳奇

潍坊医学院附属医院 a. 肝胆胰外科, b. 皮肤科, 山东 潍坊 261031

肝内胆管癌(intrahepatic cholangiocarcinoma,ICC)是继肝细胞癌之后最常见的原发性肝脏恶性肿瘤之一,起源于肝内二级以上胆管分支的上皮细胞。由于起源不同,ICC与肝细胞癌在发病机制、临床表现、治疗手段及预后方面存在显著差异。同时,虽然ICC与胆囊癌及其他胆管癌有着共同的胆管细胞起源,但是其在流行病学、病理生物学、临床表现和治疗方式上显示出独有的特点。而且,ICC内部的异质性也十分明显,可分为大胆管型和小胆管型两个亚型[1-2]。根据美国国家癌症研究所SEER数据库的结果,ICC的总发病率为0.95/10万人,在肝脏恶性肿瘤中的占比约为15%;而在欧洲、北美、亚洲、日本和澳大利亚等各国,ICC的发病率在过去20年一直在上升,其中泰国的发病率最高,为96/10万人[3]。因此,ICC越来越受到重视。

1 ICC的治疗现状

手术切除是ICC的主要治疗方式,亦是目前可潜在治愈ICC的唯一手段。对于潜在可切除且没有手术禁忌的患者应进行手术治疗;然而,只有20%~40%的ICC患者可以接受根治性手术,有些还需要广泛切除和重建胆道,以获得阴性的手术切缘。ICC患者通常表现为较大的局部晚期肿瘤,需要进行技术复杂和具有挑战性的手术,这在一定程度上可能降低了手术切除率。ICC手术治疗的生存获益仍然不够理想,据报道,在中位无病生存期为26个月的ICC患者中,复发率高达50%~60%;而在大多数研究中,ICC手术切除后的5年生存率为15%~40%[4]。

虽然手术切除是ICC潜在治愈的方法,但许多患者在诊断时已表现为多发肿瘤、大血管侵犯或者淋巴结转移,超出了根治性切除的标准,失去了手术机会。这些患者可能适合局部区域治疗或者系统治疗,以及最佳的支持治疗。局部区域治疗或系统治疗可以缓解患者的症状,并可能对总生存期产生积极影响[5]。

对于不可切除的ICC患者的局部区域治疗包括放疗、经动脉化疗栓塞、经动脉灌注化疗、放射栓塞和射频消融等,然而目前还没有公认的一线推荐方案。但是,这些局部区域治疗手段对ICC患者来说是可选择和安全可靠的。多项研究结果显示:对于不可切除或者复发性ICC患者,局部区域治疗可控制疾病进展并延长生存期,或者作为转化治疗的手段实现肿瘤降期与手术切除的目标[4-5]。

ICC系统治疗的手段主要包括全身化疗、靶向和免疫治疗。目前ICC相关的临床试验存在着一定的局限性。一方面,与肝细胞癌相比,同质性的ICC患者入组数量有限,影响了研究的准确性;另一方面,部分研究纳入了胆囊癌及其他胆管癌患者作为研究整体,这些研究结果用于ICC治疗推荐不够可靠。即使研究获得阳性结果,也不能作为当前的临床实践标准。全身化疗在ICC系统治疗中发挥着不可替代的作用。Primrose等[6]研究确立了卡培他滨作为ICC术后辅助化疗的标准方案。而吉西他滨联合顺铂是晚期ICC患者的一线推荐化疗方案,这在ABC-02[7]和BT22[8]研究中获得了证实,并且研究结果进一步显示ECOG评分为0~1分的患者获益更大。近年来,免疫治疗或者靶向治疗发展迅速,已成为许多恶性肿瘤的标准治疗方案,并展现出了前所未有的疗效,但免疫与靶向治疗在ICC中的作用需进一步确认。目前,靶免治疗的研究多为Ⅰ~Ⅱ期临床研究,大型Ⅲ期临床试验证据较少,TOPAZ-1相关研究[9]初步结果显示,靶免联合治疗可以控制疾病进展,提高客观缓解率,延长生存时间。这提示免疫与靶向治疗在ICC中有着广阔的治疗前景[1,5]。

2 免疫炎症反应与肿瘤的相关性

炎症和肿瘤的发生发展密不可分。在一些恶性肿瘤中,炎症微环境先于肿瘤出现;反之,在另外一些肿瘤中,细胞的恶性改变诱发了促进肿瘤进展的炎症微环境。感染和炎症约占致癌因素的25%。炎症相关性癌症的特征是突变性DNA损伤。炎症反应产生的活性氧/氮不仅会损伤DNA,还会损伤其他生物大分子,如蛋白质和脂质,导致其功能障碍。这种损伤导致的抗氧化蛋白功能障碍可能会增加氧化应激。生物大分子的损伤可能形成氧化应激的恶性循环,导致癌症的发生。表观遗传学改变如DNA甲基化和microRNA失调在肿瘤发生中起着至关重要的作用。慢性炎症促进遗传和表观遗传畸变,且发病机制多种多样。这些变化中涉及的指标可能是液体活检中有用的生物标志物,可用于癌症的早期发现和预防[10]。

肿瘤微环境(tumor microenvironment,TME)是肿瘤发生和进展的前提及基础。TME中的免疫细胞在肿瘤发生过程中发挥着重要作用,这些肿瘤相关免疫细胞可能具有抑制或促进肿瘤进展的功能。虽然TME内的肿瘤抑制免疫细胞倾向于在肿瘤早期靶向杀伤癌细胞,但癌细胞可能最终仍会逃脱免疫监视,甚至通过多种机制逃避肿瘤抑制免疫细胞的细胞毒功能。免疫逃逸能力作为恶性肿瘤的一个新特征,同时也能够为肿瘤治疗新策略提供机会,即利用免疫细胞对抗癌细胞。近年来,免疫检查点调节剂(CTLA4和PD-1/PD-L1抗体)和过继免疫细胞(CAR-T免疫疗法)在多种恶性肿瘤中表现出显著的抗肿瘤作用,开创了肿瘤治疗的新时代[11]。

Job等[12]研究根据TME转录组以及蛋白表达差异精细地描述了ICC的异质性,并确定了4种不同的基于TME的临床亚型,这提示不同免疫功能障碍机制的患者具有不同治疗预后,旨在通过临床分型为ICC患者选择合适的免疫治疗方案。笔者团队[13]也发现,感染调控过程中的HVEM/BTLA通路在ICC进展中发挥着重要作用。这提示免疫炎症因子(immuneinflammatory factor,IIF)与ICC发生和发展密不可分。

3 ICC中IIF的分类及特点

目前已发现部分炎症指标可能有效反映肿瘤内部的炎症状态,这些IIF与肿瘤进展及预后指标存在着明显的相关性。许多研究[14-16]表明,IIF对实体恶性肿瘤患者的术后生存结局具有预测价值,如胰腺癌、肝细胞癌和胆管癌等。

IIF包括中性粒细胞与淋巴细胞比值(neutrophil to lymphocyte ratio,NLR)、淋巴细胞与单核细胞比值(lymphocyte to monocyte ratio,LMR)、血小板计数与淋巴细胞比值(platelet to lymphocyte ratio,PLR)、格拉斯哥预后评分(Glasgow prognostic score,GPS)、全身炎症评分(systemic inflammation score,SIS)、全身免疫炎症指数(systemic immune inflammation index,SII)、预后指数(prognostic index,PI)、炎症和肿瘤指标预后评分(prognostic inflammatory and tumor score,PITS)等,且均是基于血常规、C反应蛋白(CRP)、白蛋白(Alb)和肿瘤标志物等血液学指标计算得出,即通过这些IIF可以反映出患者肿瘤的免疫炎症状态,并且能够有效预测患者的生存预后[17-25]。

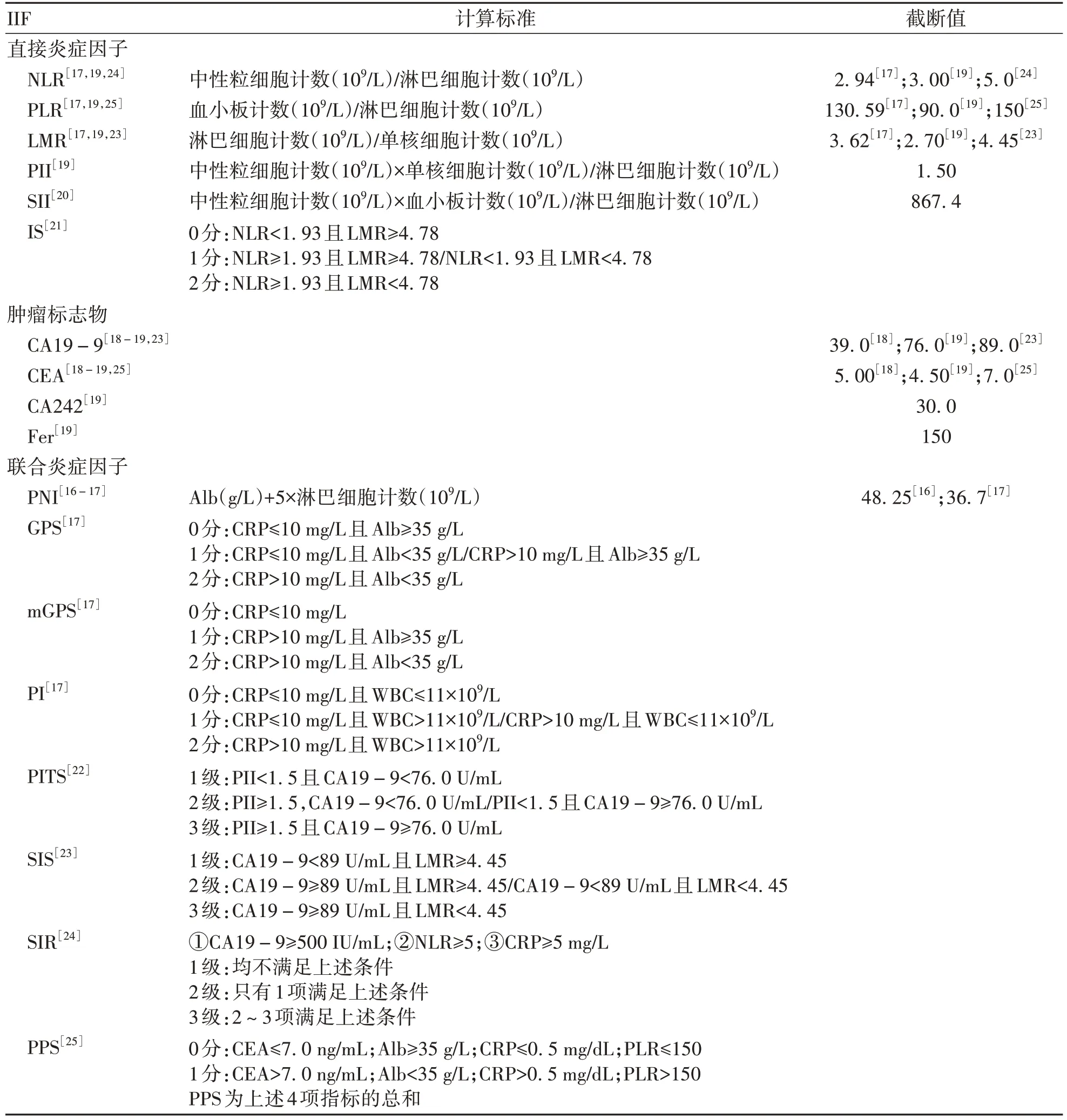

通过查阅相关国内外文献,本文总结并分析了近二十种目前报道的IIF(表1)。这些IIF的设计理念基本一致,计算方法相互交叉,适用条件彼此融合,而且种类繁多。因此,为了更好地认识和理解上述IIF,需要对其进行合理分类。而笔者团队[22]曾根据IIF的计算标准对其进行归类并总结分析,以便于临床医生更加高效地运用IIF指导ICC患者的治疗。

表1 ICC中IIF的分类、计算标准及截断值Table 1 The classification, calculation criteria and cutoff value of IIF in ICC

第一类为直接炎症因子,包括NLR、LMR、PLR和SII等,通过血常规中的淋巴细胞、中性粒细胞、血小板和单核细胞计数的比值计算得出,获取简单,计算方便,值得在临床中推广应用。第二类为肿瘤标志物,包括CA19-9、CEA、CA242和Fer。准确地说,肿瘤标志物不是狭义的IIF。但是,肿瘤标志物既是ICC患者辅助诊断及判断预后的指标,又能作为炎症指标的有效补充。故肿瘤标志物可以作为广义的IIF在临床中应用。第三类为联合炎症因子,包括GPS、SIS、PI和PITS等,是以血常规指标为基础,并联合CRP、Alb或者肿瘤标志物等其他临床指标而计算的评分系统。这类IIF通过对ICC患者生存风险因素进行分级,更为精准地判断患者的生存预后。

TNM分期是公认的判断ICC患者预后的指标,其能够准确地反映肿瘤的进展状态。但是,在手术前很难获得准确的TNM分期,故其在术前评估中应用受到了限制。而术前IIF分级与患者TNM分期呈显著的相关性,并能够有效预测ICC患者术后的生存结局[18]。因此,IIF可作为一种便捷、高效的生物学标志物,在术前用于对拟行手术治疗的ICC患者进行疗效分层。

4 IIF在ICC中的价值比较

上述IIF生物标志物的预测能力在ICC中并不完全一致。例如,Lin等[17]及Saito团队[25]均发现PLR是ICC患者术后总生存期的独立预测因子,而笔者团队[19]和Ohira团队[21]均认为PLR与ICC术后生存结局无关。因此,本文结合文献报道和笔者团队的研究成果深入分析,并对比了以上IIF预后价值的作用和特点。

直接炎症因子纳入的预测指标主要是淋巴细胞、中性粒细胞、血小板和单核细胞计数,因此笔者团队单独分析了这4项指标在ICC中的预测价值[18]。结果显示,中性粒细胞计数和单核细胞计数均是ICC患者术后无瘤生存期和总生存期的预测因素(P值均<0.05),而血小板计数与ICC患者术后生存结局无显著相关性。同时,该研究结果显示淋巴细胞计数对ICC患者预后的预测价值未达到统计学意义(P=0.073),但Sellers等[20]研究发现淋巴细胞计数是ICC患者术后长期生存的预测因子(P=0.001 3)。因此,笔者认为中性粒细胞、单核细胞和淋巴细胞计数是有效指标,而血小板计数是无效指标。当2个有效指标联合应用时,NLR、LMR等指标在ICC中的预测能力比单一指标更有价值;而PLR由于纳入了血小板计数(无效指标),其预后价值明显下降,在笔者团队的研究中PLR不能有效预测ICC的生存结局。当3个有效指标联合应用时,PII和IS等预测能力会进一步提升,并优于单一或者2个有效指标的联合。如前所述,淋巴细胞、中性粒细胞和单核细胞计数在ICC中均具有较好的预测价值,因此PII在3个联合指标中是计算相对简单、预测价值更高的IIF[19]。

ICC缺乏特有的肿瘤标志物。CA19-9是目前公认的ICC中最有价值的肿瘤标志物,可以用来辅助诊断、判断预后和监测复发[26]。但是,胆管梗阻合并胆红素升高的患者亦会引起CA19-9水平升高,这在一定程度上限制了其预测价值。CEA是胃肠道肿瘤相对特有的肿瘤标志物,也是ICC患者诊断和随访的必查项目。虽然对ICC诊断和预测价值低于CA19-9,但是CEA水平不受胆红素的影响,在黄疸患者中应用更有意义。近几年CA242和Fer在ICC中的预测价值也得到了证实,可以作为CA19-9和CEA的有效补充应用于术前评估和术后预后判断[18]。

联合炎症因子,一般是血常规指标联合其他炎症因子(CRP、Alb或者肿瘤标志物)获得的预后指标,通过利用多个不同指标的优势可以获得比单一指标更有价值的IIF。所以,整体而言,联合炎症因子的预后价值优于直接炎症因子或肿瘤标志物。如果联合炎症因子纳入了更高效的直接炎症因子和肿瘤标志物,其预后价值会更高,如PITS、SIS和SIR。这些结果在笔者团队的研究中也得到了证实[22]。

按照上述思路,除了血常规、肿瘤标志物、肝功能外,CRP也应该作为术前常规检测项目,这样既可以全面评估患者的一般情况和预后,又能进一步研究和优化免疫炎症指标的评分系统。目前尚没有将上述所有免疫炎症指标纳入同一ICC患者群体的研究,缺乏这些指标在同一个大样本群体中的预后价值对比的数据。因此,期待基于数据更加全面的大样本研究来进一步优化IIF评分系统,提高IIF的预后价值。

5 总结

总而言之,IIF可以分为直接炎症因子、肿瘤标志物和联合炎症因子三大类。PII是ICC中计算相对简单、预测价值较高的直接炎症因子;CA19-9和CEA是目前ICC中最有价值的肿瘤标志物;联合炎症因子在ICC中预后价值优于直接炎症因子和肿瘤标志物。推荐使用IIF中的PITS、SIS或SIR作为ICC患者生存预后的评分系统。

利益冲突声明:本文不存在任何利益冲突。

作者贡献声明:刘桂玲负责查阅文献,撰写文章;窦杰参与论文起草;孟慧娟参与论文起草,修改文章关键内容;马炳奇负责提出论文思路,参与论文指导,修改文章并最后定稿。