曹光平《飘色》复风格创作技法研究①

朱越文(星海音乐学院,广东 广州 510006)

杨正君

(星海音乐学院,广东 广州 510006)

引 言

“复风格”(Polystylism)这一概念由20世纪俄罗斯作曲家阿尔弗莱德·施尼特凯(Alfred Schnittke)首次提出,指“不同时代、体裁风格或不同民族、地域风格的音乐出现在同一作品的结构之中”[1],以强调音乐风格的对比与冲突。21世纪的中国专业音乐创作正处于多元风格文化并存的时期,复风格作为一种现代音乐创作技法,已逐渐被中国当代作曲家广泛接纳与使用。本文以复风格作为出发点,试图分析作曲家曹光平如何将20世纪西方作曲技法与岭南音乐元素以及中国传统民俗艺术形式相融合,旨在为复风格作品增添一个分析例证,同时为中国新音乐创作提供新的视角。

中国当代著名作曲家曹光平教授在音乐创作领域的贡献有目共睹,其多年来为岭南音乐文化的传承与推广所做出的努力亦值得关注。截至目前,曹光平的音乐作品多达600余部,其中交响曲的创作已达12部,然其并未止步于此,步入耄耋之年依旧笔耕不辍,每年保持着新作品问世,创作体裁也正逐步拓宽。《飘色》是曹光平最新创作的一部集声乐、器乐、舞蹈于一体的大型岭南民俗音乐表演作品。该作于2021年11月25日在星海音乐学院演奏厅首演,作品规模长达623小节,演出时长将近20分钟,参演人数约60人。

“飘色”起源于明末清初,最早的雏形为中国传统节庆活动中的一种巡游表演形式——抬阁,即每逢元宵佳节,各种装扮艳丽的彩旗彩车、舞龙舞狮、傩戏造型和魔术杂技等不同民间艺术形式组成的游街活动。作品《飘色》在素材上吸收了广东戏曲、民谣、粤西吹打等岭南音乐元素,创作上结合了微分音、复风格等现代作曲技法,戏剧表演角色有哪吒、莲花仙子、唐僧、孙悟空、猪八戒、沙和尚、贵妃、红娘等。作曲家通过如此丰富的艺术构筑,呈现了一幅精彩、祥和、欢庆、热闹的“空中”舞台画面。笔者将从四个方面对该作品进行诠释与分析,探讨曹光平如何将西方作曲技法与广东音乐元素进行凝结,从而创作出这部具有中国特色的“复风格”音乐作品。

一、体裁的融合

《飘色》是曹光平创作的第一部综合性音乐作品。从体裁而言,应属于融合式的混合体裁范畴,其中包括音乐与非音乐体裁的融合、人声与器乐的融合、室内乐与交响乐体裁的融合。

(一)音乐与非音乐体裁的结合

在“飘色”这一兼容戏剧、魔术、音乐、杂技、舞蹈等多种艺术元素于一体的传统民俗活动中,音乐只是其中的一种构成要素。与传统的专业音乐创作一般以纯音乐体裁为主导不同,作品《飘色》力图还原民间“飘色”巡游活动的演出盛况,故表演方面也借鉴了这一流动的艺术形式,其中包括显性的视觉艺术以及综合艺术。如舞蹈演员及小机器人的互动表演,戏剧人物的多元化,以及唢呐、笛子等民间吹打乐乐器演奏员时而随声乐演员一起以游行的方式出场演奏,时而随其他器乐演员端坐在舞台上吹奏,即坐乐与行乐两种方式并存。这些都明显体现出作品中舞蹈元素、戏剧元素与音乐的相合。

为此,作品《飘色》并未显示出充当“飘色”活动的背景音乐这种迹象,而是在以音乐为主导的基础上融入非音乐体裁的岭南民俗表演。这种音乐与非音乐融合的体裁形式呈现出相对的复杂性,与典型的严肃音乐作品明显存在一定的界限。

(二)人声与器乐的交融

作曲家将《飘色》定位于大型岭南民俗风格综合性音乐表演作品,采用小型交响乐队与小型合唱团的规模配置,首演时乐队成员与声乐演员各占30人,这一安排也反映出人声与器乐部分相互均衡。

《飘色》谱面上标记了“晨色”和“巡游”两大部分。第一部分(晨色)为器乐体裁,虽然后半部分出现了一段花腔女高音的独唱,但此举是有意把人声当作一件特殊乐器来使用。旋律中快速音阶式的跑动和超高难度的花腔高音,已明显表现出人声呈器乐化趋势。再者,声乐部分并没有歌词,谱面仅有一个抽象的“a”,可见只是强调人声这一“乐器”自身的音色特点,此时人声与其他乐器的地位是均等的,并不属于传统意义上独唱与伴奏的关系。

第二部分(巡游)则以声乐为主。人声部分涵盖女高音独唱、女声合唱、假声男高音独唱、男中音独唱、男声合唱、对唱、混声合唱等多种形式,语言方面也运用了汉语普通话和粤语方言进行交替。这种安排直接决定了该作品声乐化追求的程度,某种意义上似乎也有声乐协奏曲或合唱交响曲这种类型的倾向性。又者,从整体规模来看,乐队中两台钢琴占据相当重的分量,一定程度上还显现出钢琴协奏曲的体裁形式。

由此看来,《飘色》在体裁方面呈多元化特征,声乐与器乐之间的传统界限消除,人声与乐队之间并不是各自独立的主导关系,而是相互平衡、交融与呼应,从而构成了不可分割的整体。

(三)室内乐与交响乐体裁的融合

《飘色》采用中西结合的乐队编制,就作品的实际音响来看,标题划分的两个部分各自体现了“精巧”和“宏大”的体裁布局。第一部分(晨色)为室内乐体裁。从谱面来看,作曲家似乎有意避免乐器的纵向同步运动,只追求各声部的独立与平衡,各乐器片段性地交替出现,整体音响单薄,花腔女高音的加入显然是以一种室内乐的思维来创作。第二部分(巡游)则倾向于交响乐体裁。乐队以全奏的方式在开始与结束部分呈现,恢宏厚重的音响与第一部分空灵缥缈的效果对比十分明显。从整体来看,某种程度上也能认为《飘色》是一部趋向于室内化的微型交响曲。

一言蔽之,作品《飘色》整体具有“泛体裁”的性质,无法归属于某种特定的体裁类型。作曲家似乎有意在保留各自体裁个性的基础上进行多元性融合,体裁之间的相互作用各有侧重。德国著名音乐学家达尔豪斯曾声称:“自19世纪初以来,音乐体裁就快速地失去了实质意义(substance)。”[2]这种界定相对模糊、兼具多种特征的混合体裁形式,进一步体现出作曲家对传统体裁的扩展与革新的能力,无疑也为作品中“复风格”的呈现奠定了技术基础。

二、复风格视域下结构力因素的相互作用

在共性写作时期,主题材料的发展与调式调性的合理布局是作曲家首要考虑的结构力问题。[3]随着20世纪创作观念的“变革”,各种新音乐思潮的产生以及不同音乐类型的出现,如复风格作品,因其可以将任何风格的材料以横向或纵向的方式拼贴相合,创作大多以一种“非理性”的结构思维显现。因此,这种“非规范化”的作品必然使结构划分呈现多样化的倾向。《飘色》的结构力仍围绕主题、节拍、调式等要素方面,与之不同的是,并没有以某一结构力为主,各结构力因素之间呈互相平衡的关系。

(一)曲式的综合性

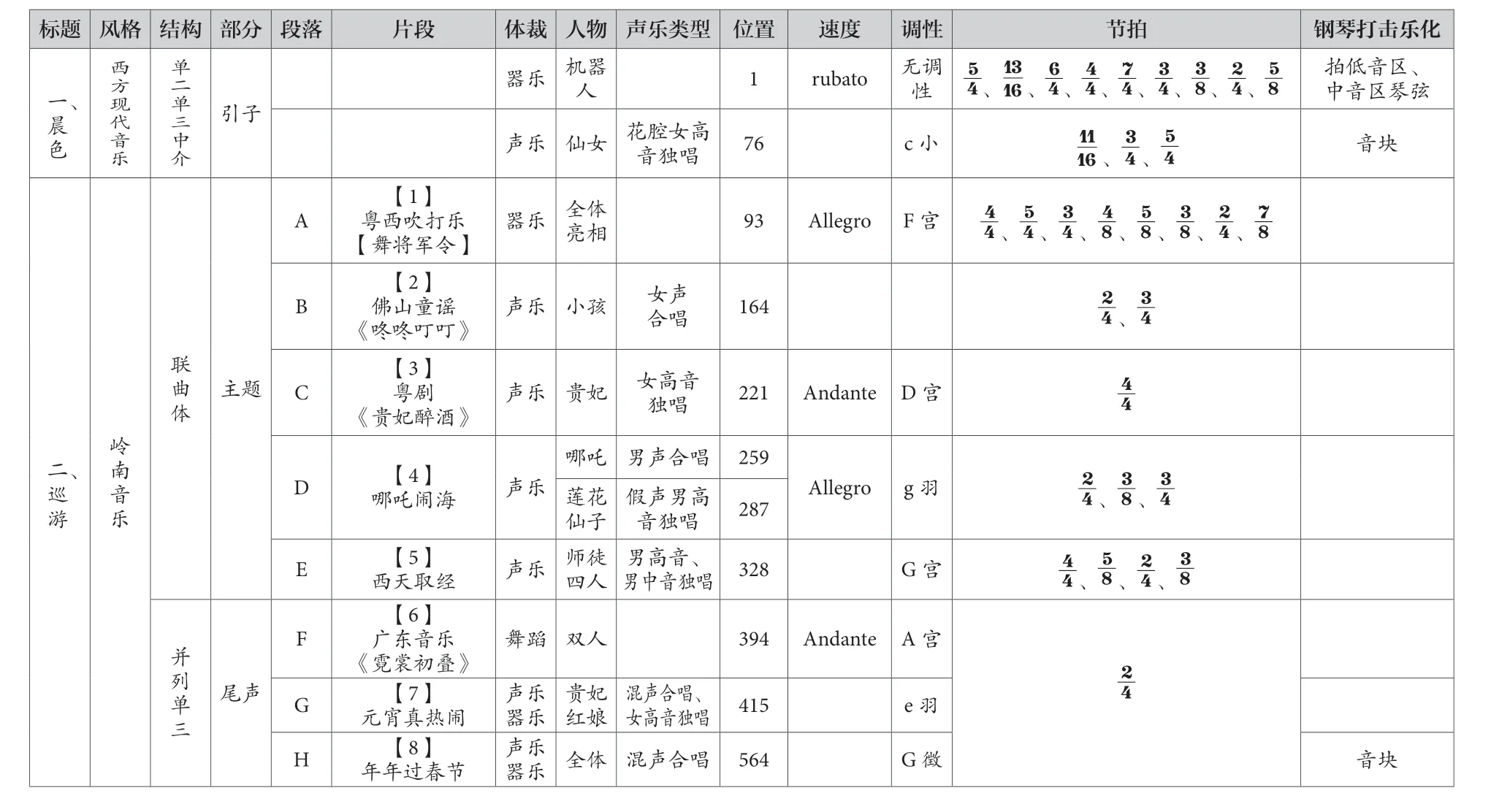

《飘色》为单乐章作品,结构方面具有模糊性,但主题材料与调性的传统结构力并没有被完全消除,作品深层的结构方面也保留着一定的逻辑性(参见表1)。

表1.《飘色》整体结构及音乐材料

从整体而言,标题已明显将作品划分为两大部分。第一部分(晨色)相当于一个独立的引子乐章,曲式介乎于再现单二与单三两者之间;第二部分(巡游)由8个不同的音乐段落拼贴而成,结构上类似于中国传统音乐大型曲式中的并列式联曲体。从功能、材料方面来判断,该作品还可以分为引子、主题和尾声三个部分。引子即第一部分(晨色),主题为第二部分(巡游)的前五个段落。《飘色》以传统的民族五声调式音列作为核心主题,首先出现于第一个片段——粤西吹打乐【武将军令】的开始部分,结束于第五个片段【西天取经】的尾声处,并至此统一串联于五个素材片段之中,因此还具备一定的回旋曲式特征。尾声部分为并列单三部曲式,强调以稳定的节拍作为结构力。而这三大部分在某种程度上,甚至又能当作三个乐章来看待。

总之,该作品在曲式方面,整体上兼具二分性和三分性的中介特征,同时还综合了中西方不同的结构特点。如表现西方现代音乐风格的第一部分,虽然处于再现单二与单三的曲式之间,但至少明确了再现的逻辑思维。主题再现对于西方传统音乐而言非常重要,它是体现乐曲统一和平衡力的保证。[3]与之不同的是,中国的传统音乐一般采用并列或展衍式的三部性结构,而这一点,在作品的第三部分亦清晰可见。此外,“贵妃”人物的二度登场,甚至也带有再现的意味。《飘色》作为一部“复风格”作品,其“风格”亦能成为把握乐曲整体结构的重要因素。

(二)素材的引用

“引用”(Quotation)与“拼贴”(Collage)通常成为判断作品是否为“复风格”音乐的标志。“引用”是实现复风格的关键技术之一,包含拼贴式和插入式两种方式。“拼贴”原为一种作画技法,意指将剪下来的纸张、布片或其他材料黏贴在画布或其他底面上,形成画面,在音乐创作中属于对引用材料的一种使用手段。[4]5-7《飘色》在素材方面包括音乐与歌词两部分不同程度的引用,其中音乐部分主要通过插入式引用,即作曲家在自己的音乐框架内插入他人的主题段落,而歌词部分则是拼贴式引用。

以展现岭南音乐风格为初衷的《飘色》主要运用了广东音乐素材进行创作。在第二部分(巡游)中,作曲家将8个相对独立的音乐片段横向顺时拼贴,并按声乐作品的需要进行了重新组装、裁剪或穿插等排列组合,使之浑然一体。8个素材标题如下:1.粤西吹打乐【武将军令】;2.佛山童谣《咚咚叮叮》;3.粤剧《贵妃醉酒》;4.哪吒闹海;5.西天取经;6.广东音乐《霓裳初叠》;7.元宵真热闹;8.年年过春节。其中片段4、5、7、8为作曲家原创;而1、2、3、6则节选自广东音乐元素并加以改编引用。此外,这8个片段的结构还类似于中国传统音乐中的“集曲”,即“从若干不同的曲牌中各自摘取部分句、段,再将它们加以组合、变化组合而成”[5],这种组合实际上也属于“拼贴”。

中国传统音乐结构力的生成,往往借助于多种学科的组织和作用力。如声乐作品的结构在一定程度上依附于歌词,文学标题对音乐的戏剧性提示有时也具有结构意义。[6]《飘色》这部标题音乐作品体现了叙事元素对音乐的渗透,如哪吒闹海、西天取经片段中,音乐、节拍、速度等都围绕标题进行布局。另外,声乐部分的歌词也主要由作曲家创作,某种意义上也具备了结构力作用,再次显现了复风格的“拼贴”特征。如混声合唱部分(497—545小节),作曲家首先将中西方著名爱情故事中的人物加以拼贴——贾宝玉和林黛玉,梁山伯与祝英台,唐明皇与杨贵妃,崔莺莺和张生,李香君和侯方域,陆游和唐琬,杜丽娘和柳梦梅,罗密欧与朱丽叶,都是有情人。其次用不同朝代的英雄、巾帼英雄进行拼贴——刘邦和项羽,岳飞与花木兰,关公和张飞,郭子仪和冼夫人,个个都是打仗的英雄。最后通过跨时空的方式将两个毫无瓜葛的历史或小说人物拼贴——西施和阿Q,刘姥姥和诸葛亮,祥林嫂和鲁智深,贾宝玉和穆桂英,都没见过面。

这种采用人物及歌词素材进行拼贴的手法,在曹光平1999年创作的钢琴协奏音诗《孔子·西施·阿Q》以及2018年创作的第十二交响曲《光明颂》第六乐章中的合唱部分早有体现。歌词与音乐的完美结合进一步彰显出曹光平深厚的文学功底,这样的创作方式亦满足了综合音乐体裁表现的需要,显示了复风格生成的重要特性。

谱例1.自由十二音序列(2—4小节)

(三)节拍的频繁转换

曹光平特别喜欢用变节拍的方式展开主题材料,这在他过往的创作中不难发现。《飘色》采用等非常用节拍,乐曲一开始对节奏节拍的建构已有别于传统模式,前3小节节拍分别为,第5—9小节短暂地稳定在拍,随后又开始频繁转换(参见表1)。为了突出第一部分20世纪音乐风格的特点,作曲家通过对节拍运动的“标新”,从而建立起自己独特的节奏语言特点,进一步塑造作品的复风格特征。如1—32小节部分,横向上避免节拍的周期性反复,纵向上也未出现节奏的同步运动。这样的设计一定程度上能够丰富作品的特殊表现力,但实际上也大大增加了演奏的难度。

此外,第一部分(晨色)共92小节,节拍的频繁变换却高达46次。值得注意的是,如此复杂多变的段落中,开始和结束处同样为拍,节拍“秩序”的建立与统一显而易见。《飘色》全曲共623小节,节拍的交替持续到第394小节才趋于稳定,此后以拍作为结构力贯穿至结束。由此看来,通过节拍的变换与稳定也能将作品明显地划分为两大部分,作曲家将突破音乐的稳定性作为增强结构动力的一种革新手段,可见节拍一并承担着这部作品尤为重要的结构力因素。

(四)调式调性的反传统设置

《飘色》整体的音乐旋律从支离、片段的无调性,到模糊的泛调性,最后逐渐回归传统,完整的西方大小调式、民族五声调式的布局清晰可见。作曲家将调性和无调性进行融合与并置,有意地在追求这种“模糊—清晰”的和声效果。从调性的结构力来看,作品也可以明确分为两大部分。第一部分(晨色)中的调性是“隐性”的。作曲家通过运用自由十二音序列化的技术思维,使得音响效果介于有调性和无调性之间(参见谱例1)。

第二部分(巡游)则是“显性”的,作曲家将引用的音乐素材大致限定在中国传统的民族五声调式体系之内。值得注意的是,这两个部分的调性并非完全割裂。因钢琴这一乐器在作品中的分量举足轻重,作曲家又唯独在钢琴的创作上使用了微分音技法。而微分音体系本质上是反传统调性的,其改变了人们所习惯的音高判断标准,从而影响人们对调性的感受。[7]因此,微分音的贯穿使《飘色》全曲在调式调性方面一直处于反传统的设置。

由此可见,作曲家在写作过程中所要思考的因素无疑比以前要增加许多,在理性与非理性的创作思维交织下,如何安排这一系列结构力,避免其形成杂乱无序的作品,对作曲家来说亦是考验。

三、新音色的开发

在音乐创作中,作曲家对乐器的选择是为实现其“所希望的音色目的提供了音响‘调色板’中的不同基本原色。并且,这些‘绘制’作品的基本原色还可以经过调配产生许多混合色,它们为作曲家的创作提供了无限的可能性”。[8]20世纪以来,随着作曲家们对新音色音响的探求增多,演奏法的拓展、微分音乐器的发明等逐渐成为一种较普遍的现象。

(一)微分音的革新

微分音(Microtone)即小于半音的音程,它突破了钢琴一个八度内12个半音的范围,通常表现为一种修饰音响细节的作曲手法。自20世纪开始,以阿洛伊斯·哈巴(Alois Haba)为首的作曲家们运用微分音创作时已尝试1/4、1/6、1/8音甚至更小比例的音进行作曲,所用的形式多为弦乐队或声乐。若用钢琴这样的固定音高位置的乐器进行微分音创作,免不了要对钢琴进行改造。

谱例2.双钢琴弹奏相同旋律片段(105—113小节)

《飘色》采用两架三角钢琴,作品按照标准的双钢琴谱式记谱,乐谱中无任何微分音符号,但却是一部从头至尾都有微分音存在的作品。因作曲家并没有针对特定音符进行微分音处理,而是使用了一种特殊的方式——钢琴整体化的“调律”,即通过调低第二钢琴的所有琴键这种宏观调控来实现。其次,在微分音的专业创作实践中,1/4音是最为常见的,其定义在《新格鲁夫音乐与音乐家辞典》等多本专业辞书中都称之为“一种将半音二等分的音程”,即八度音程的1/24或50音分。[9]曹光平并没有选择1/4微分音这一常用手法,其以前所未有的方式,将第二钢琴的整体音高全部调低至半音的1/3音,即八度音程的1/36或33音分,此时标准音a1= 432hz。通过多次调律的试验对比,作曲家认为降低半音的1/3相对于1/4音来说更容易被听众感知,音色更暖、更柔和,两琴融合时的风格也更游离。故而选择离开更接近钢琴原本音色的1/4音,转向反差较明显的1/3音进行创作,以此寻求不一样的突破。曹光平表示,1/3微分音是他第一次实验性的尝试,将微分音作为一种标新的手段,目的是尽可能地扩展钢琴音色表现力,最大限度地把握钢琴丰富的色彩。①引自2021年11月30日笔者对曹光平的访谈,地点:星海音乐学院。

此外,作曲家有意将两架音高不同的钢琴(第一钢琴音高正常,第二钢琴降低1/3半音)设计弹奏相同的旋律,以此更直观地感受音色的差异,并多次在乐曲中单独呈现,如100—117(参见谱例2),314—325小节,382—394小节。②因篇幅所限,其余谱例从略。

纵观全曲,第二钢琴的分量与第一钢琴不相上下,但为了避免演唱者的音准受影响,故声乐部分第二钢琴大多都不再出现。曹光平通过改变乐器的调律这种“特制钢琴”的微分音方式,为整部作品艺术构思打下独特的音色基础,微分音的运用也促进作曲家对混合律制的研究与实践。

(二)打击乐的设计

《飘色》使用了古钹、尼泊尔磬、汉庙磬、西藏磬、木鱼这5种具有固定音高的打击乐。古钹又称古响板(crotales),它最先出现在德彪西的管弦乐曲《牧神午后前奏曲》中,演奏手法是将不同大小的圆钹按半音排列并装于支架上,以硬头槌敲击古钹边缘。磬这类乐器则多为佛教法器,在乐队中并不常用。

全曲首先以古钹的演奏揭开序幕,4件大小不一的定制古钹音高分别为#C、#D、#F、B,两件不同规格的西藏磬音高为C和G,尼泊尔磬和汉庙磬的音高分别为#F和B。音高为A和C的两只木鱼同样来源于佛教乐器,其被运用在作品第二部分【西天取经】片段。古钹和磬这种色彩性乐器,敲奏时声音会似钟摆般晃动,因此音高略微会有偏差,但音色清脆悦耳,延音持久。作曲家选用了倾向于民族五声性的音列,东方禅乐的色彩与标题“飘”的神秘意境结合得恰到好处。

此外,该作品中,有音高的打击乐主要通过独奏的方式发挥色彩性作用;而中国大鼓、京大锣、京小锣、京大钹等无音高的民族打击乐则通过合奏的方式强调节奏性的特点。可见,打击乐的多样性亦为复风格的实现途径提供了有效手段。

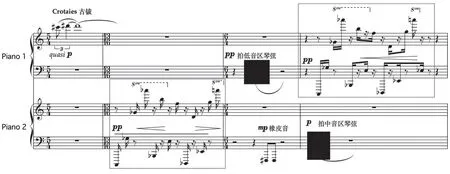

(三)演奏法的拓展

在当代音乐创作中,拓宽各类乐器的特殊演奏方式是作曲家们发掘新音色的重要手段之一。《飘色》中非常规演奏法也较为常见,钢琴作为本作品最重要的乐器,在这方面体现得更为尽致。作曲家试图挖掘钢琴的非常规音色与非常规演奏方式,将钢琴作为特殊的音响持续运用。钢琴除了以正常方式弹奏微分音的特殊音色外,一定程度上还被当作打击乐使用,如拍打钢琴的中、低音区琴弦,用手臂在键盘上敲击自由的音块,拨橡皮音等。此外,作品风格发生转变的位置,正是由第一钢琴通过“打击乐”式承担过渡,这种衔接的方式也令复风格的变化显得更为自然。

除了特意设计双钢琴的不同音色外,曹光平还使用了一台玩具钢琴,其音域为F—f2,共37个键。玩具钢琴的音量偏弱,但音色辨识度强,音响效果介于现代钢琴与古钢琴和钢片琴之间。作曲家把它设计在佛山童谣《咚咚叮叮》这一女声合唱部分,歌词中“咚咚叮叮”的意境与玩具钢琴清脆的音色完美贴合。

值得一提的还有大号这一乐器。作品最开始处,大号奏出了一个并不协和的音程,此时谱面上的标记为“吹不准的双音”。曹光平表示,这种做法是有意让大号模仿西藏的“大号”——铜钦,即藏传佛教最具代表性的乐器,使其与之后一系列的佛教法器形成呼应,共同追求一种神秘、缥缈、朦胧的色彩。①引自2021年11月30日笔者对曹光平的访谈,地点:星海音乐学院。民间音乐的吹打乐以唢呐最具代表性,音准大多有偏差,“吹不准”在某种程度上也是该乐器的“常规”方式,而作品第二部分(巡游)正是以粤西吹打乐作为开场,并以唢呐作为主奏,想必大号这一乐器的双重用意作曲家也是精心设计过的。这一系列新音色开发的做法,充分体现出作曲家对整体音响的掌控能力以及缜密的理性思维。

四、从《飘色》看曹光平复风格音乐创作理念及特征

复风格,究其字面意义,“复”指代两者或两者以上,排除单一可能性。故,可以被称之为复风格的作品,其首要条件必须是在音乐中出现两种及两种以上的不同风格;同时,作曲家的创作理念尤以强调音乐中的风格对比为前提,以复风格思维作为核心构思,从本源上凸显当代创作意识的革新性。[4]3

(一)曹光平复风格音乐创作理念

曹光平是极富创新意识的作曲家,每构思一部作品都试图通过“多方位”去发掘和塑造新的可能性,这跟他思维观念上的跳跃,及家庭成长环境密切关联。其创作理念是“前卫、中卫、后卫”的,音乐风格往往是“现代、民族、诗意”的。作曲家表示,《飘色》与以往作品的不同之处在于,体裁的综合性,1/3微分音的使用,以及明显的“复风格”特征。②引自2021年11月30日笔者对曹光平的访谈,地点:星海音乐学院。

中国当代作曲家运用“纵向拼贴”的技术创作复风格的复调作品较为普遍,曹光平则通过“横向拼贴”的技术打造了这部主调音乐风格作品。尽管“横向拼贴”较为“简单”,但实际上,这一技术对于作曲家的音乐“阅历”要求很高,如果不考虑各个“拼贴”材料之间的内在联系,作品的“统一性”难以建构。[10]《飘色》中并没有出现原封不动的引用,更多是将引用的音乐材料进行衍化,通过节奏、调性、音色等音乐组成要素的相互作用,以及和声、配器等技法的融汇,将传统与现代、民族与世界、和谐与混乱、聚合与离散等一系列的“显而易见”的“复风格”对比交融,使作品具有一种“穿越时空”的效果,混合体裁的形式亦为音乐创作带来更为广阔的自由空间。

“飘色”的历史源远流长,人物造型丰富,艺术形式多样,回望这一古老的传统民俗活动,用“复风格”的方式来表达或许是恰当的。曹光平通过大家熟悉的广东音乐语言及南方地区的迎神赛会活动,轻而易举地在听众与演奏者之间产生共鸣,标题音乐遵从形式与内容相统一的创作特征亦容易被大多数观众接受,从而取得双赢的效果。但是,由于“复风格”摒弃了传统美学观念必须遵循风格统一的基本逻辑,对于“不知情”的听众而言,初听会容易给人一种混乱、碎片式的印象。特别是作品第一部分,风格的现代感极强,听起来较艰涩和抽象,微分音持续地“不准”也容易使观众误解。而这种对传统音乐观念产生冲击的复风格音乐,一旦超载传统审美的视角,不难发现更多是与西方哲学思维有关,在继承并发展西方古典音乐深邃精神的同时,对时间与空间的理解和处理也体现出了现代审美意识的胆魄。[11]

(二)曹光平复风格音乐创作特征

《飘色》为曹光平即将推出的大型歌剧《长生殿》进一步奠定了复风格创作的基础。对于“复风格”的首次设想,可追溯到其1985年创作的钢琴独奏曲《女娲》。该作品通过西方现代技法与广东潮州音乐元素融合的方式,已隐约呈现出“复风格”的倾向。之后,曹光平便开始尝试“复风格”创作。如2007年为英国管、单簧管和中国筝而写的室内乐作品《开平碉楼随想》,其中展现了将西班牙民歌《白披肩》、土耳其民歌《于斯屈达尔》及中国广东开平民歌《卖鸡调》的不同素材进行多风格的对比;2009年创作的《第十一交响曲“南方”》中,引用了西藏弦子《洽那伊所洛》、广东音乐《赛龙夺锦》、贵州苗族飞歌《歌唱美丽的家乡》、广西京族民歌《采茶摸螺歌》及川江号子、云南彝族、广东惠东渔歌等多种中国不同民族、地域风格的音乐素材,从而形成民族风格的多元并置与融合。[12]此外,《第十交响曲》(1999)、室内乐《春》(2013)、《第十二交响曲》(2016)以及弦乐四重奏《粤调》(2017)等作品也都不同程度地体现了复风格特征。

纵观曹光平创作的复风格作品,一是将中国传统民间音乐元素与西方现代作曲技术相结合;二是将中国多种风格迥异的民族民间音乐并置;三是将中西方两种或多种不同的音乐风格以纵横对比的方式形成明显的碰撞。作品始终以“新东方”的视野,追寻新世纪的声音,追求作品的可听性。曹光平表示,其后的创作大多会以复风格的方式呈现,但具体是否运用,主要还是根据作品的需求来考虑。“复风格目前似乎没有十分严格的界定,其与抄袭之间的界限并不明晰,当代作曲家的作品能否被直接引用也未明确”①引自2021年11月30日笔者对曹光平的访谈,地点:星海音乐学院。,为此他仍在不断地探索。

结语

风格的多元化,已然是当代音乐不可逆转的主要趋势之一。各种风格宽容地并存,而不是一种风格排斥另一种风格或一种技法压倒另一种技法,这亦是当代音乐创作的必然。[13]自20世纪80年代以来,“复风格”思维逐渐成为中国当代作曲家创作的倾向。如瞿小松混合室内乐《Mong Dong》(1984);赵晓生钢琴协奏曲《希望之神》(1985);朱践耳唢呐协奏曲《天乐》(1989);谭盾的《鬼戏》(1994)、交响曲《天·地·人》(1997)、歌剧《门》(1999)、《茶》(2002)、《秦始皇》(2006)、有机音乐三部曲《纸乐》《水乐》《垚乐》;王宁为室内乐队而作的《异化》(1999);高为杰竹笛与长笛二重奏《缘梦II》(1998);陈怡为胡琴与弦乐四重奏而作的五重奏《胡琴组曲》(1997);郭文景交响曲《英雄》(2002);贾达群《融》(2002);唐建平清唱剧《路》(2009);梁雷钢琴与民乐队协奏曲《记忆的弦动》(2011);郑冰二胡与弦乐协奏曲《对话》(2016)等作品都具有“复风格”特征。或许作曲家们并非都以“复风格”思维构思,但最后都呈现出明显的多元风格效果。

21世纪这一思潮发展纷繁叠置的时代,“复风格”以它特有的“反叛性”被众多中国当代作曲家所接受与借鉴。[14]然而,这种类型的创作亦存有一定的内在风险,更考验作曲家的创作才能。“复风格”作品的创作中,“对比”简单,“融合”不易,作曲家需要考虑如何将风格各异的材料从技术角度和美学角度完美协调,如何在中西合璧或古今呼应之间进行碰撞与对话,如何在多元化的风格中仍保留作曲家独有的个性,如何在与世界接轨的同时重塑中国传统文化等。纵观整个艺术发展史,新艺术作品的创作总是引领着时代潮流与受众审美倾向的变化,而“复风格”这一集大成的思维某种程度上亦展现了全球性、开放性、包容性的创作理念,富有当今世界全球化加剧的时代特征,符合21世纪多元化的发展趋势。因此,将“复风格”作为中国音乐联结世界的桥梁,或许是一种有效的方式,值得进一步探究。