海昏侯刘贺墓编甬钟的音乐学研究①

王清雷(中国艺术研究院 音乐研究所,北京 100029)

魏旭爽(中国艺术研究院 音乐研究所,北京 100029)

张玲玲(《中国音乐文物大系》总编辑部,北京 100029)

徐长青(江西省博物馆,江西 南昌 330200)

2015年4月13日至14日,10件编甬钟(M1:400、392~395、384、385、388、141、153号)出土于海昏侯刘贺墓椁室北藏椁的乐器库,可见这10件甬钟是一套。2015年8月30日,另有一件甬钟M1:1367号出土于该墓椁室南部甬道的乐车库,与錞于、镯(2件)同出,可见这件甬钟是与这两种青铜乐器配套使用。由此可知,海昏侯刘贺墓编甬钟的数量并不是“10件”[1-4],也不是“14件”[5],“而是11件”[6]。其中,M1:141、M1:385、M1:388、M1:1367号甬钟破碎,现已修复完整,均失声不能测音;M1:384号甬钟正面的正鼓部有裂纹,现已修复,尚可以发音,其测音数据仅供参考;其余6件甬钟保存完好。11件编甬钟的钟腔内壁均有楔形音梁,调音方法为刻凿法。

一、海昏侯刘贺墓编甬钟的调音

11件编甬钟分别出自海昏侯刘贺墓椁室的两个位置:乐器库(10件)和乐车库(1件),下面分别阐述。

(一)乐器库甬钟(10件)的调音

海昏侯刘贺墓乐器库共计出土甬钟10件,器表纹饰各不相同。笔者根据其钲部纹饰的不同,将乐器库甬钟(10件)分为四式:一式甬钟(3件,M1:400、395、394号),钲部饰“重环三角纹”(图1:1);二式甬钟(2件,M1:393、392号),钲部饰“散螭纹”(图1:2);三式甬钟(2件,M1:153、388号),钲部饰“散螭方格纹”(图1:3);四式甬钟(3件,M1:384、141、385号),钲部饰“变形虎纹”(图1:4)。下面,笔者对这四式甬钟的调音情况进行阐述。

图1.乐器库甬钟(10件)的钲部纹饰(王清雷摄)

1.一式甬钟(3件,M1:400、395、394号)的调音

第1件(M1:400号):具体调音情况为(图2:1):4条音梁均保存完好,上面没有调音的痕迹。在两个正鼓部、四个侧鼓部和两个铣角的内唇上均有刻凿调音的痕迹,内唇尚保留少许,没有延及钟壁。其中,两个铣角的内唇均刻凿较少,两个正鼓部的内唇均刻凿较多,其厚度明显低于铣角的厚度。音梁较为修长,呈楔形,但中间凹进去,两边凸起,略呈凹槽状。

图2.海昏侯刘贺墓一式甬钟(3件)的调音(王清雷摄)

第2件(M1:395号):具体调音情况为(图2:2):4条音梁均保存完好,上面没有调音的痕迹,而且上面的内唇均保留。在两个正鼓部、四个侧鼓部和两个铣角的内唇上均有刻凿调音的痕迹,内唇尚保留少许。其中,两个铣角的内唇均刻凿较少,两个正鼓部的内唇均刻凿较多,其厚度明显低于铣角的厚度。音梁较为修长,呈楔形,但中间凹进去,两边凸起,略呈凹槽状。

第3件(M1:394号):具体调音情况为(图2:3):4条音梁均保存完好,上面没有调音的痕迹。两个铣角和四个侧鼓部的内唇均保存完好,没有刻凿调音。两个正鼓部的内唇有少许刻凿调音的痕迹。音梁较为修长,呈标准的楔形,中间没有凹陷。

2.二式甬钟(2件,M1:393、392号)的调音

第1件(M1:393号):具体调音情况为(图3:1):4条音梁均保存完好,上面没有调音的痕迹。在两个正鼓部、四个侧鼓部和两个铣角的内唇上均有刻凿调音的痕迹。其中,两个铣角和四个侧鼓部的内唇均保留少许;两个正鼓部的内唇均刻凿干净,但没有延及钟壁。音梁较为修长,呈标准的楔形,中间没有凹陷。

图3.海昏侯刘贺墓二式甬钟(2件)的调音(王清雷摄)

第2件(M1:392号):具体调音情况为(图3:2):在4条音梁上面均有刻凿调音的痕迹,其中正面2条音梁的调音大约位于音梁的前1/3处;背面左侧鼓部的音梁调音多一些,大约位于音梁的前1/2处,背面右侧鼓部的音梁调音少一点,大约位于音梁的前1/3处。在两个正鼓部、四个侧鼓部和两个铣角的内唇上均有刻凿调音的痕迹,内唇均保留少许。其中,两个铣角的刻凿调音较少,内唇保留稍多一点;两个正鼓部的刻凿调音多一些,内唇保留少许,刻凿痕迹整齐而有序。音梁较为修长,呈标准的楔形,中间没有凹陷。

3.三式甬钟(2件,M1:153、388号)的调音

第1件(M1:153号):具体调音情况为(图4:1):4条音梁均保存完好,上面没有调音的痕迹。在两个正鼓部、四个侧鼓部和两个铣角的内唇上均有刻凿调音的痕迹,内唇均刻凿干净,但没有延及钟壁。音梁较宽而短,呈标准的楔形,中间没有凹陷。

图4.海昏侯刘贺墓三式甬钟(2件)的调音(王清雷摄)

第2件(M1:388号):具体调音情况为(图4:2):4条音梁均保存完好,上面没有调音的痕迹。在两个正鼓部、四个侧鼓部和两个铣角的内唇上均有刻凿调音的痕迹,内唇均刻凿干净,已经稍微延及钟壁,从正鼓部的刻凿痕迹看得比较清楚。音梁较宽而短,呈标准的楔形,中间没有凹陷。

4.四式甬钟(3件,M1:384、141、385号)的调音

第1件(M1:384号):具体调音情况为(图5:1):在4条音梁上面均有刻凿调音的痕迹,刻凿调音的位置大约位于音梁的前1/3处,后2/3保存完好。在两个正鼓部、四个侧鼓部和两个铣角的内唇上均有刻凿调音的痕迹,内唇均刻凿干净,刻凿痕迹细致、整齐而有序。音梁较宽而短,呈标准的楔形,中间没有凹陷。

图5.海昏侯刘贺墓四式甬钟(3件)的调音(王清雷摄)

第2件(M1:141号):具体调音情况为(图5:2):4条音梁均保存完好,上面没有调音的痕迹。在两个正鼓部、四个侧鼓部和两个铣角的内唇上均有刻凿调音的痕迹,内唇均刻凿干净,刻凿痕迹整齐而有序。音梁较宽而短,呈标准的楔形,中间没有凹陷。

第3件(M1:385号):具体调音情况为(图5:3):在4条音梁上面均有刻凿调音的痕迹。其中,背面右侧鼓部的音梁调音大约位于音梁的前1/2处,背面左侧鼓部的音梁调音大约位于音梁的前1/3处;正面2条音梁的调音均大约位于音梁的前1/2处。在两个正鼓部、四个侧鼓部和两个铣角的内唇上均有刻凿调音的痕迹,内唇尚保留一点,刻凿痕迹细致、整齐而有序。音梁较宽而短,呈标准的楔形,中间没有凹陷。

(二)乐车库甬钟(M1:1367号)的调音

海昏侯刘贺墓椁室南部甬道的乐车库出土1件甬钟,为M1:1367号。该甬钟的具体调音情况为(图6):在4条音梁上面均有刻凿调音的痕迹。其中,正面2条音梁的调音均大约位于音梁的前1/4处,背面2条音梁的调音均大约位于音梁的前1/3处。在两个正鼓部、四个侧鼓部和两个铣角的内唇上均有刻凿调音的痕迹,内唇均保留较多,刻凿调音较少,刻凿痕迹细致、整齐而有序。音梁较宽而短,呈楔形,但中间凹进去,两边凸起,略呈凹槽状。

图6.海昏侯刘贺墓乐车库甬钟(M1:1367号)的调音(王清雷摄)

二、海昏侯刘贺墓编甬钟的乐律学分析

(一)海昏侯刘贺墓编甬钟的测音数据

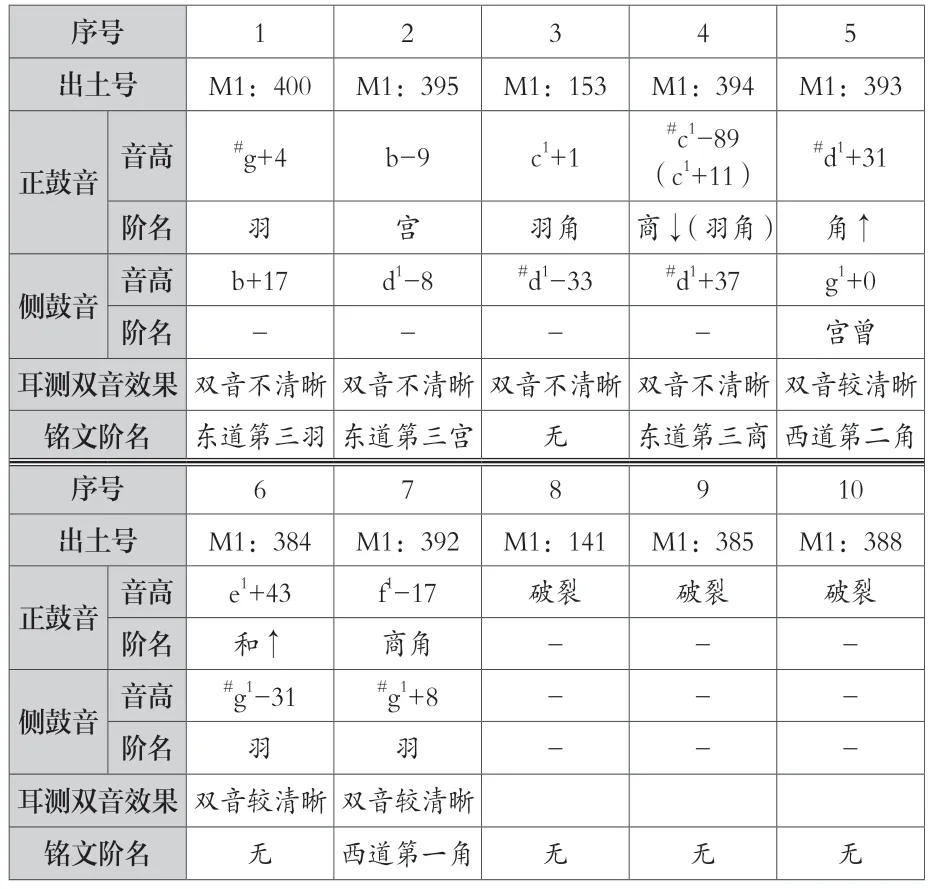

海昏侯刘贺墓编甬钟的测音采样和机测过程是与编钮钟同期进行的,编钮钟的测音采样和机测过程在《海昏侯刘贺墓青铜乐器测音报告》[7]33,34一文中已详细介绍,这里不再赘述。编甬钟的测音数据均采用音乐学记法,音叉校正为a1-3音分(439.29赫兹),具体测音数据参见表1。

表1.海昏侯刘贺墓编甬钟(11件)测音数据表①本表中的前7件甬钟是按照其音高从低到高的顺序排序,而不是按照甬钟的重量或通高排序。后4件甬钟M1:141、M1:385、M1:388、M1:1367号均破碎失声,不知其具体音高,故此暂时按照其高度顺序排在本表的后面;M1:1367号甬钟出土于椁室南部甬道的乐车库,与前10件甬钟并非一套,故此放在本表的最后。[7]35单位:音分 赫兹

(二)海昏侯刘贺墓乐器库编甬钟(10件)的音列

11件甬钟均为实用器,分别出自海昏侯刘贺墓椁室的两个位置:乐器库(10件)和乐车库(1件),显然这11件甬钟并非一套。故此,笔者仅对乐器库所出10件编甬钟的音列进行分析。

从海昏侯刘贺墓乐器库编甬钟(10件)音列分析表(表2)来看,这套编甬钟的音列应为B宫,第2件甬钟(M1:395号)的铭文中有“东道第三宫”5字,也可以作为旁证。从目前有测音数据的7件甬钟来看,其正鼓音音列为:羽—宫—羽角—商↓—角↑—和↑—商角,正、侧鼓音音列为:羽—宫—羽角—商↓—角↑—和↑—商角—宫曾—羽,均无规律可循。如果仅看测音数据和耳测结果,不考虑第4件甬钟(M1:394号)铭文中的“东道第三商”,那么其正鼓音音高为“c1+11”音分,阶名应为“羽角”,这与第3件甬钟(M1:153号)的正鼓音阶名“羽角”相同,这两件甬钟的阶名显然是重复的,将其视为一套甬钟是不合理的。同时,不论是从五声音阶还是从七声音阶的视角而言,这两件甬钟的阶名(羽角)都是多余的,这也意味着这两件甬钟从音乐角度而言缺乏实际意义。从第7件甬钟(M1:392号)的正鼓音为“商角”来推测,这套编甬钟的音列应该是按照正声七声音阶来设计的,这与编钮钟(14件)的音列设计是一致的。如果按照这种正声七声音阶的音列来设计,尚缺“商”“徵”“变宫”“宫”四个阶名,尽管第4件甬钟(M1:394号)刻铭为“东道第三商”,但其音高偏低甚多,耳测为“羽角”,故这个“商↓”已名存实亡。现有3件甬钟破裂,假如这3件甬钟完好的话,其正、侧鼓音的阶名可以分别设计为“商—商角”“徵—变宫”“羽—宫”,这样其音列正好构成B宫正声七声音阶,这已经是最佳设计了。如果事实果真如此,那么第2件甬钟(M1:395号)、第4件甬钟(M1:394号)和第6件甬钟(M1:384号)则失去了“乐器”的意义,这10件一套的编甬钟显然为临时拼凑而成。

表2 .海昏侯刘贺墓乐器库编甬钟(10件)音列分析表①说明:(1)测音分析以国际标准音a1=440 赫兹为准,采用十二平均律,即半音为100音分,八度为1200音分;(2)因为笔者作的是音乐学研究,所以列“阶名”一栏,采用曾侯乙编钟的命名体系,并以符号↑、↓分别代表音高的偏高和偏低;(3)在研究过程中,为了作不同调式的分析,笔者将对相关音名作等音转换处理,所以一些音名会以不同于原始测音数据的音名出现;(4)音叉校正均为a1-3音分(439.29赫兹)。 单位:音分

三、海昏侯刘贺墓乐器库编甬钟的编列

关于海昏侯刘贺墓编甬钟的编列,学界探讨的均是乐器库所出10件编甬钟(M1:400、392~395、384、385、388、141、153号)的编列,乐车库仅出土一件甬钟(M1:1367号),不涉及编列问题,故不在探讨范围之内。

关于刘贺墓乐器库编甬钟的编列认知,目前学界分歧甚大,主要有5篇文章涉及这一内容,分述如下:

1.王子初《海昏侯时代的编钟——它们见证了“礼乐”的复古与没落》一文认为,刘贺墓编甬钟的编列“为2组10件”[1],即10件编甬钟分为2组,每组5件。

2.张闻捷《试论海昏侯墓的乐钟制度》一文对海昏侯墓甬钟的编列提出了不同看法。该文指出:“从南昌博物馆及首都博物馆所展出的7件海昏侯甬钟来看,情形却绝非如此。实际上这7件甬钟是根本无法分出两套的……其他残破的3件甬钟尺寸远小于居中的3件,那么又如何能够从尺寸上将这些编钟分为等数的两套呢?再来看纹饰,所展出的7件甬钟至少可区分为素面系、方格形米字纹系与勾连云纹系三种不同的装饰风格。……所以总体看来,这10件甬钟应该并非同时铸造而成,而是丧葬时有意拼凑出来的。无论从尺寸(决定音律)还是装饰角度都无法清晰地将其区分为两组各5件的甬钟,况且墓中又只为其准备了一列钟虡,出土位置亦基本集中而并未分作两处摆放,因为我们更倾向于认为,这10件甬钟本就是有意拼凑出的一肆乐钟。”[2]

3.金隐村《海昏侯墓出土编钟对研究西汉乐悬制度的启示》一文认为:“甬钟在钟体铭文上已经做了清晰的解答:在铭文里我们可以注意到这几件钟有东西道之分,笔者理解东道和西道为悬挂方位,即一部分钟是悬于东面,一部分钟是悬于西面,那么这10件甬钟应分为两套无疑。”[8]可见该文赞同王子初先生海昏侯墓编甬钟“为2组10件”的观点。

4.王清雷《也谈海昏侯墓编钟》[9]一文认同《试论海昏侯墓的乐钟制度》一文提出的观点,即“这10件甬钟本就是有意拼凑出的一肆乐钟”,“无法清晰地将其区分为两组各5件的甬钟”。[2]该文指出:“仅从目前公布的材料来看,《没落》一文提出的‘刘贺墓为2组10件’的观点尚缺乏确凿的证据。”②此处“《没落》”指的是《海昏侯时代的编钟——它们见证了“礼乐”的复古与没落》(王子初)一文。

5.曹斌《西汉海昏侯刘贺墓铜器定名和器用问题初论》一文指出:“这10件甬钟中,有铭文的5件器体较大,形制、纹饰基本一致,大小相次。另外5件整体的形制、纹饰与前5件也基本相似,同样在器体上也形成一个大小相次的排列。可见,这10件甬钟的形制、纹饰基本相似,大小基本相次,整体可以视为一套10件编甬钟。但是甬钟在细部上也并非完全相同,例如前5件与后5件在甬部纹饰上有一些差别,有的鎏金且纹饰依然清晰可见,有的甬部纹饰不尽相同。”[10]

对于海昏侯刘贺墓乐器库所出10件编甬钟的编列认知,究竟哪一种观点合理呢?

根据甬钟钲部纹饰的不同,笔者将乐器库所出这10件编甬钟分为四式:一式甬钟(3件,M1:400、395、394号)钲部饰“重环三角纹”(图1:1),二式甬钟(2件,M1:393、392号)钲部饰“散螭纹”(图1:2),三式甬钟(2件,M1:153、388号)钲部饰“散螭方格纹”(图1:3),四式甬钟(3件,M1:384、141、385号)钲部饰“变形虎纹”(图1:4)。从其纹饰来看,显然不能将这套编甬钟分为5件一肆的两肆,同样也不是10件一肆的一套。《西汉海昏侯刘贺墓铜器定名和器用问题初论》一文认为:“这10件甬钟的形制、纹饰基本相似,大小基本相次,整体可以视为一套10件编甬钟。”[10]这种认识显然不符合这套编甬钟纹饰的客观事实。

从这套编甬钟的铭文来看,刻铭“东道”的有3件,刻铭“西道”的有2件,还有5件没有铭文,同样不能将这套编甬钟分为5件一肆的两肆。从这套编甬钟(10件)音列分析表(表2)来看,其正鼓音音列为:羽—宫—羽角—商↓—角↑—和↑—商角,正、侧鼓音音列为:羽—宫—羽角—商↓—角↑—和↑—商角—宫曾—羽,均无规律可循。其中,第4件甬钟(M1:394号)的正鼓音音高为“c1+11”音分,阶名应为“羽角”,这与第3件甬钟(M1:153号)的正鼓音阶名“羽角”相同,这两件甬钟的阶名显然是重复的。同时,不论是从五声音阶还是从七声音阶的视角而言,这两件甬钟(阶名为“羽角”)都是多余的,这也意味着这两件甬钟从音乐角度而言缺乏实际意义。显然,这10件一套的编甬钟为临时拼凑而成,并不能将其分为5件一肆的两肆。

综上所论,笔者认为海昏侯刘贺墓乐器库所出10件编甬钟是由不同时期、不同纹饰、不同宫调、不同套组的甬钟临时拼凑而成的一套甬钟。《试论海昏侯墓的乐钟制度》一文的观点,即“这10件甬钟本就是有意拼凑出的一肆乐钟”,“无法清晰地将其区分为两组各5件的甬钟”[2],是合理的。

那么,海昏侯刘贺墓乐器库所出编甬钟为什么要拼凑成10件一肆呢?其意义何在呢?在海昏侯墓编甬钟出土之前,迄今所知编列完整的西汉编甬钟共计3例,分别为山东章丘洛庄汉墓14号陪葬坑编甬钟[11]、江苏盱眙大云山1号墓编甬钟[12]和广东广州南越王墓编甬钟[13]。再看出土这3例编甬钟的墓葬墓主,分别为吕王吕台、江都王刘非和南越王赵眜,均为西汉诸侯王级。这3例编甬钟的编列完全相同,均为5件一肆。《周礼·春官·小胥》郑玄注:“钟磬者,编悬之,二八十六枚而在一簴谓之堵。……半之者,谓诸侯之卿、大夫、士也。诸侯之卿、大夫,半天子之卿、大夫,西悬钟,东悬磬。士亦半天子之士,悬磬而已。”[14]可见,诸侯之卿、大夫、士与天子之卿、大夫、士的钟磬乐悬用器呈倍半关系。海昏侯刘贺的甬钟乐悬为10件一肆,比吕王吕台、江都王刘非和南越王赵眜的甬钟乐悬5件一肆多出一倍,恰好呈倍半关系。那么,海昏侯刘贺是不是想通过甬钟数量的倍半关系来彰显自己当过皇帝,自己的地位要高于诸侯王级的乐悬规制呢?凡此皆值得进一步探讨。

——海昏侯的“Two Faces”(上)