朝向集体主义和保守主义:病原体对文化演化的影响*

陈维扬 谢 天

(1.西南财经大学社会发展研究院,成都 611130;2.武汉大学哲学学院心理学系,武汉430072)

1 引 言

文化演化(cultural evolution)是将生物演化原则应用到文化变迁上的新兴研究领域。在文化演化的理论框架中,文化被认为是人们对生态挑战的反应(Kusano&Kemmelmeier,2018),是环境选择的产物(Sng et al.,2018),也是对特定生态条件的适应性结果(Berry,2002)。

文化演化领域内部存在不同的理论视角。比如,生态视角是从生态环境因素出发,探究不同环境因素(如气候、地形、种植方式等)对文化演化的影响(窦东徽等,2014)。认知视角是从个体社会学习出发,探究文化演化过程中人的认知机制(陈维扬,谢天,2020)。病原体视角的关注点是可造成人或动植物感染疾病的微生物(包括细菌、病毒等)、寄生虫或其他媒介——病原体对文化的影响。当下引发新冠疫情的冠状病毒就是一种病原体。病原体是进化史中人类发病和死亡的主因,扮演着自然选择手段的角色(Volk&Atkinson,2013)。Diamond(1999)的名著《枪炮、病菌与钢铁:人类社会的命运》也浓墨重彩地分析了病原体对文化、社会跨越千百年的剧烈影响:传染病对于欧洲人征服美洲起到了十分显著的作用。

由此观之,病原体视角的文化演化研究有趣且重要,值得继续深入探究。首先,从病原体的视角解释文化演化,具有反常识性,显示了病原体的“四两拨千斤”之势,因而有趣。同时,该视角还能帮助我们预测新冠疫情如何影响文化演化,因而重要。本文通过梳理已有研究,指出病原体影响文化演化的两个侧面——集体主义与保守主义,并在此基础上展望这一领域的未来发展方向。

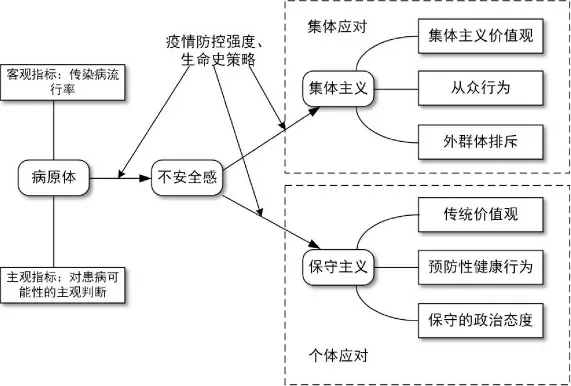

值得一提的是,集体主义与保守主义既有区别又有联系。就区别而言,集体主义强调人的互依性、社会嵌入性以及对内群体(如家庭、家族)的义务与忠诚(Oyserman et al.,2002)。保守主义将安全置于自由之上,既通过更谨慎的行为、更强的社会管控保障人们的生存安全感(existential security),也通过维持传统规范、强调等级秩序保障人们的认识论安全感(epistemic security),集中体现为对变革的抗拒和对权威的认同(Jost et al.,2003)。简言之,集体主义更强调集体尤其是内群体的团结(Oyserman et al.,2002),协调一致是关键词;保守主义更强调传统和权威(Jost et al.,2003),保障安全是关键词。在病原体视角下,保守主义本身强调安全、谨慎,可看作是对于病原体威胁的个体应对,而集体主义可看作是集体应对。就联系而言,第一,持有保守主义价值观的个体在遵循社会规范、传统时提升了内群体的凝聚力(Altemeyer,1988),更好地区分了内外群体成员,使内群体利益最大化(Triandis,1994),因而增强了集体主义。第二,集体主义可进一步划分为水平的(horizontal)和层级的(vertical)集体主义,前者强调群体成员间的平等关系,与保守主义的联系较弱;而后者强调社会等级的必要性(Singelis et al.,1995)。由于等级与保守主义强调权威相呼应,因而层级的集体主义更偏保守主义,与保守主义的联系更紧密(Terrizzi et al.,2013)。

2 病原体的界定

在实证研究中,研究者对病原体的界定可分为客观指标与主观指标。客观指标通过病原体(或传染病)流行率测量,其理论基础是价值观的寄生虫压力理论(the parasite-stress theory of values)。该理论认为,价值观是引导人们认知与行为的核心信念,不同时空价值观的差异受制于当时当地的寄生虫压力状况(Thornhill&Fincher,2014)。具言之,当某地寄生虫压力增加时,在心理层面,外群体成员会被感知为更加危险,因为他们可能是潜在的传染源,而内群体成员的合作与支持有助于抵消寄生虫带来的负面影响。在行为层面,内群体成员会通过避免与新异刺激或外群体接触来降低感染传染病的风险,最终演化出更保守和集体主义的文化。反之,当某地寄生虫压力减轻时,与外群体的接触能够提供新观念、新技术、更广泛的社交网络,为个体提供更多的机会和更大的利益,于是演化出更自由和个体主义的文化,如鼓励创新、欢迎移民等。寄生虫压力通常用某地区历史上和当代的传染病流行率测量。如根据155 个国家传染病流行率历史数据计算出的各国传染病历史流行指数(historical prevalence index of infectious diseases,Murray&Schaller,2010)以及通过世卫组织官网或GIDEON①全称Global Infectious Disease&Epidemiology Network,其官方网站为www.gideononline.com。数据库获得(Fincher&Thornhill,2012)的传染病流行率的具体统计数据。

主观指标通过感知到的疾病易感性(perceived vulnerability to disease,PVD)测量,其理论基础是行为免疫系统理论。行为免疫系统(behavioral immune system,BIS)是人们面对病原体威胁除了生理免疫系统之外的又一系统,是人们为抵御疾病而演化出的一系列心理过程,核心内容是人们会尽量远离可能的感染源,将感染风险最小化(Schaller& Duncan,2007)。关于行为免疫系统的具体内容,不少国内外研究者都曾详细介绍过(e.g.Schaller & Park,2011;Ackerman et al.,2018;Shook et al.,2018;吴宝沛,张雷,2011;杨盈等,2020)。病原体的主观指标测量的是人们对病原体威胁的感知,研究中使用最广泛的是感知到的疾病易感性量表(Duncan et al.,2009),该量表共15 个项目,分为病菌厌恶(germ aversion,GA) 和感知感染(perceived infectability,PI)两个分量表。前者测量个体对可能存在病菌的不适感(如“我不喜欢用别人嘴咬过的铅笔书写”);后者测量个体自我判断感染传染病的可能性(如“我比周围人更容易得传染病”)。

3 病原体促使文化向集体主义发展

关于集体主义,本研究选取了三个方面的内容:集体主义价值观、从众、外群体排斥。集体主义价值观属于集体主义自不必说;从众是集体主义的典型表现(Terrizzi et al.,2012);外群体排斥以及相对的内群体偏好更是集体主义的应有之义(Oyserman et al.,2002)。集体主义价值观、从众与外群体排斥,都是群体协调一致的表现,因此同属集体主义。

在集体主义/ 个体主义相关研究中,区分个体层面和社会层面的研究是很重要的。个体层面研究多基于自我报告或在实验中表现的行为而开展,而社会层面的研究多基于文化产品或社会指标展开。某个层面的结论未必能推广到另一层面,如果不加思考地推广,容易犯生态谬误或个体谬误(Na et al.,2010)。

3.1 集体主义价值观

一个地区的传染病流行率越高,越容易演化出集体主义价值观。其中与他人分享共同目标、相互依靠并合作、集体凝聚力是传染病疫情中人们的重要保护因素。Nikolaev 等人(2017)将传染病历史流行指数(Murray&Schaller,2010)与个体主义/集体主义价值观数据②数据来自网站geert-hofstede.com。(Hofstede et al.,1991)做匹配③该研究对集体主义价值观的测量是在Hofstede 等人(1991)框架下进行的,因而将集体主义与个体主义看作一个维度的两端。,并做回归分析,发现一个国家在历史上的传染病流行指数正向预测集体主义水平,负向预测个体主义水平。该研究对集体主义价值观的测量是在Hofstede等人(1991)框架下进行的,关注的是国家层面的集体主义,属于社会层面的研究。下面的两项研究是面向个体的问卷调查,属于个体层面的研究。Germani 等人(2020)通过网络问卷调查了2020 年3 月意大利青年对感染新冠风险的感知(病原体的主观指标)、集体主义/个体主义价值观①该研究以及下文Ahuja 等人(2021)的研究中,对集体主义和个体主义的测量就是分别进行的,其构念的理论基础就认为集体主义和个体主义是不同的两个维度。,同时也测量了焦虑、压力等心理不适应的后果变量,发现个体感知的感染风险正向预测集体主义价值观水平,而集体主义可以负向预测心理不适应程度。Ahuja 等人(2021)通过网络问卷调查了印度被试对新冠病毒的害怕程度、个体主义/集体主义价值观、心理幸福感,发现个体对新冠病毒的害怕程度正向预测集体主义价值观水平,而集体主义又可以正向预测其心理幸福感水平。

除了问卷调查,还有研究者基于社交媒体数据(微博)分析了2019 年12 月1 日到2020 年2 月16 日微博文本(分成前后两段,以2020 年1 月20 日为界)中人称代词、群体相关名词、关系相关名词的词频变化。发现后段相比前段:复数人称代词、群体相关名词、关系相关名词均显著增加。而三者都是集体主义的测量指标。这说明随着疫情的加剧,中国人的集体主义价值观水平显著上升了(Han et al.,2021)。

3.2 从众行为

从众指的是个体与内群体规范保持一致。病原体水平越高的区域,人们会越遵守内群体规范,表现为从众。就社会层面的研究而言,Horita 和Takezawa(2018)利用传染病历史流行指数(Murray & Schaller,2010) 和世界价值观问卷(World Values Survey,WVS,1981-2008)中关于从众的4个条目,探讨不同国家或地区病原体流行率对从众的影响。回归分析显示,病原体流行率可正向预测从众水平;当将不同因素纳入考量并对干扰变量施加统计控制时,与朋友相关的从众更具跨文化稳健性。

就个体层面的研究而言,研究者还测量了加拿大被试感知到的疾病易感性以及他们自我报告的从众水平,发现疾病易感性中仅病菌厌恶子维度能显著正向预测从众水平。在此基础上,研究者还通过给被试展示与病原体相关的刺激图片启动病原体威胁,结果证实了病原体对从众的因果关系(Murray&Schaller,2012)。另一项面向中国被试的研究显示,疾病易感性的两个子维度都可以显著预测被试的从众水平,实验组被试对现代艺术作品评分时比控制组被试更易受他人意见的影响(Wu&Chang,2012)。

在新冠病毒暴发期间(2020 年2 月1日—2 月20 日),研究者利用问卷星收集了我国被试感知到的新冠威胁(如“你在多大程度上害怕新冠病毒”“你觉得感染新冠的风险有多大”)、从众消费行为(如“我最近的购物决策很大程度上受专家建议的影响”)、归属感、物质主义价值观等数据,结果显示,感知到的新冠威胁正向预测被试的从众消费行为,归属感与物质主义在其中起中介作用(Song et al.,2020)。在近乎同一时间,另一组研究者利用见数(Credamo)收集数据,用感知到的新冠威胁和客观的确诊病例数同时预测从众消费行为,显示确诊病例人数正向预测从众消费行为,而感知到的新冠威胁在其中起中介作用(Li et al.,2021),这启示我们病原体的客观指标通过主观指标对从众行为起预测作用。

3.3 外群体排斥

病原体威胁的增加会增强外群体排斥。就个体层面的研究而言,Laakasuo 等人(2017)告诉实验组被试某岛国暴发瘟疫亟须救助,告诉对照组该岛国发生饥荒、岛民患癌症等非传染性灾难,然后测量被试的道德水平及人道主义援助意愿(包括钱物支援和派本国技术人员人力支援),结果发现实验组被试中道德水平越高的被试越倾向于钱物支援而非人力支援,在对照组中则无此差异。这反映了人们对人力支援可能会将传染病带到本国的担心。接着研究者增加了感知到的疾病易感性(PVD)变量,发现病菌厌恶(GA)子维度直接预测实验组更高的钱物支援意愿,进一步验证了病原体环境下人们更加避免与外群体接触的结论。在另一项社会层面的研究中,Adam-Troian 和Bagci(2021)关注新冠背景下,土耳其人所遭受病毒威胁与对移民的态度之间的关系,他们利用谷歌趋势数据①谷歌趋势提供了不同地理区域搜索词的词频。Google Trends data)建构了疾病威胁指数和反移民态度指数,同时还搜集了各省的新冠病例数。结果发现,相比新冠病例数据,利用谷歌趋势建构的新冠病毒威胁指数更能正向预测人们的反移民态度。

不过,也有研究发现病原体流行率的上升不一定会增加对外群体的敌意,为探索病原体威胁增加外群体排斥的边界条件提供了线索。Zhu 等人(2021)利用最新的世界价值观量表数据(第6 波,数据来自2010—2014 年)构建了54 个国家或地区的传染病致死指数、内/外群体信任指数,结果发现传染病致死指数仅能负向预测内群体信任,而不能预测外群体信任。研究者认为当传染病来袭时,内群体比外群体更危险,因为人们更多与内群体交往,从内群体身上传染的概率更大。此外,Zhang(2018)发现传染病压力指数与外群体信任呈“U”型相关,相比低/高传染病流行率国家,中等程度传染病压力的国民更少信任外群体。研究者的解释是当传染病流行率特别高时,人们唯有不分群体界限,联合应对才能克服挑战。因此,如果病原体威胁已经严重到波及内群体本身时,病原体威胁与外群体排斥之间的正向预测关系可能就会被改变。

4 病原体促使文化向保守主义发展

关于保守主义,本研究选取了对传统价值观的偏好、预防性健康行为以及政治保守主义。维护传统价值观是保障群体认识论安全感的重要手段,因此传统价值观偏好是保守主义的重要方面(Thornhill et al.,2009);预防性健康行为保障的是人们的生存安全感,符合保守主义对安全的重视(Jost et al.,2003);政治保守主义是保守主义在政治态度方面的表现(Terrizzi et al.,2013)。

4.1 对传统价值观的偏好

传统价值观偏好是对长期以来已存在事物或价值观念的偏好,与创新价值观相对。寄生虫压力较高区域会演化出更拥护传统的价值观,因为传统意味着熟悉,熟悉带来认识论安全感。Rosenfeld 和Tomiyama(2021) 利用网络问卷发放平台(Amazon Mechanical Turk)追踪了世卫组织宣布新冠大流行前后(第一波:2020 年1 月25—26日;第二波:3 月19 日—4 月2 日),美国被试对新冠病毒的担心、对性别刻板印象的认同。发现相比第一波,在第二波时,被试对新冠的担心程度和对性别刻板印象的认同程度都显著增强,说明疫情促进了人们对传统性别角色的偏好。Bennett 和Nikolaev(2021)对传染病历史流行指数(Murray& Schaller,2010)、全球创新指数(Dutta et al.,2018)以及个体主义-集体主义价值观指数(Hofstede et al.,2005)间的关系分析,发现某国历史上的传染病流行率越高,则创新指数越低,价值观在其中起中介作用。此外,某地的病原体压力也可通过建立不断完善的卫生保健系统而降低,如尽管中国在历史上属于传染病较为流行的国家(Murray&Schaller,2010),但随着卫生事业取得的长足进步,现在的传染病流行率已处于较低水平,创新能力也排到全球前10%,为全球贡献了中国智慧。研究者认为其他发展中国家可以借鉴这一做法(Bennett&Nikolaev,2021)。

4.2 预防性健康行为

预防性健康行为保障的是人们的生存安全感。在新冠病毒流行期间,戴口罩、勤洗手、勤消毒、保持社交距离都属于预防性健康行为。研究者们针对新冠病毒与预防性健康行为的关系展开了许多研究。Shook等人(2020)于2020 年3 月利用网络实验平台(Qualtrics),收集了美国被试感知到的疾病易感性(PVD)、对新冠病毒的担心、预防性健康行为等数据。回归分析显示,感知到的疾病易感性中的病菌厌恶预测了对新冠病毒更高的担心水平、更频繁的预防性健康行为(仅戴口罩除外)。这说明个体行为免疫系统越敏感,就越担心新冠病毒,越倾向于采取更频繁的预防措施。但为什么戴口罩除外呢?研究者认为在数据收集期间,疾控中心仅建议怀疑自己感染的个体佩戴口罩(戴口罩并非预防性质),而4 月3 日开始,疾控中心才推荐每人都在公共场合佩戴口罩(此时戴口罩才为预防性质)。Olivera-La Rosa 等人(2020)也于新冠大流行期间使用网络实验软件(Psytoolkit),测量了哥伦比亚、秘鲁等西语南美国家被试的病原体厌恶敏感性,并让实验组/控制组观看戴口罩/ 未戴口罩者的图片,最后让他们判定对图片人物的信赖程度并推测其健康状况。结果显示,高厌恶敏感性的个体会更少信任图片人物;相比不戴口罩,戴口罩者更容易使人联想到患病和值得信赖。患病和值得信赖似乎很难相提并论。研究者的解释是,佩戴口罩既对自己负责也对他人负责,是新冠疫情下的新规范,所以值得信赖,但佩戴口罩与患病相连这种传统的联想也仍然存在,于是口罩与信赖、患病同时正相关了。

4.3 保守的政治态度

保守的政治态度被看作是抵御传染病威胁的重要路径,因为它主张维持旧有的规范和习俗,强调社会管控和等级秩序,有利于资源的统一调配与利用。

对病原体威胁的敏感性能正向预测保守的政治态度。Shook 等人(2017)通过问卷分析了厌恶敏感性与2012 年美国总统竞选间多个政治心理变量的关联,发现厌恶敏感性可以预测对共和党的支持程度,两者间的关联被权威主义等政治态度所中介。Liuzza 等人(2018)检验了体臭厌恶敏感性(body odour disgust sensitivity)与权威主义政治态度的关联。体臭是身体存在疾病或有疾病隐患的指标,因此前者代表了对病原体的敏感性。结果发现,个体体臭厌恶敏感性越高,越可能持有权威主义的政治态度。

新冠病毒对人们政治态度的影响也引发研究者的关注。Merkley 等人(2020)分析了2020 年1 月到3 月292 名加拿大国会议员的推特发文,也对2499 名加拿大公民对新冠严重性的认识、政治态度、预防新冠的行为进行调查,发现各党派议员都从3月开始充分重视新冠疫情的发展,民众对保守党的支持力度并没有显著增长,这是因为保守党和自由党都在新冠疫情的巨大压力下变得更保守,导致了跨党派的一致性。

5 总结与展望

病原体对文化演化的影响体现了演化论背景下文化对特定生态条件的适应性改变(俞国良,谢天,2014)。病原体视角研究的优势在于关注现实问题、研究的外部效度较高。这是通过广泛采用纵向追踪设计实现的。文化演化需要较长时间才能显现,因此纵向追踪设计显得尤为重要。目前心理学家开展的纵向研究设计包括最严格的追踪设计、间接反映文化变迁的跨时间比较①通过比较产生于不同时间点上的数据进而揭示沿时间轴可能存在的变化及其方向。、跨代际比较②通过比较某一时点上出生于不同年代人群的心理进而揭示可能存在的时代变迁效应。和历史重构③用非时间、非代际的差异来重构时间上的差异,如发达与落后代表社会变迁,“以空间换时间”。(蔡华俭等,2020)。病原体视角的文化演化研究者们除了关注病原体对人们心理与行为一时一地的影响,也积极开展纵向研究,追踪不同时段病原体对人们的影响。

文化朝集体主义与保守主义演化也值得我们反思。集体主义、保守主义的确有利于抗疫,但个体正当的权利和自由也应得到保障,创新和平等的价值理念仍然值得共同追求。研究者需要思考如何在文化演化发挥正面作用的同时抑制所可能产生的负面作用。如果文化演化因迟滞性而产生不良后果(疫情结束后可能仍受遗留的保守主义影响而抗拒变革、盲从权威),我们如何主动干预以尽快减弱或消除这种影响?这些反思议题为研究的持续开展开辟了更广的空间。

在对已有研究总结与反思的基础上,我们认为未来研究可以构建并检验病原体压力解释文化演化的路径模型。这首先需要分析病原体影响文化演化的中介变量。Conway 等人(2020)发现不确定感在病原体对保守主义政治态度的影响中起中介作用,我们推测它可能进一步对其他保守主义子维度以及集体主义都会起中介作用。

在此基础上,我们提出不安全感(不确定感是其来源之一)是病原体影响集体主义与保守主义的中介变量,因为安全感的外延更大,可包括生存安全感和认识论安全感。生存安全感是最基本的安全感。已有研究证实,当社会的安全遭受威胁时,人们的右翼独裁主义水平会随之上升(Mirisola et al.,2014),可见生存方面的不安全感会在一定程度上加剧保守主义。而认识论安全感是个体获得认知确定性的感受,不确定感对应于其反面含义,可归入其中。此外,有学者指出,安全感是理解人们如何合作以获取共同目标的重要因素(Edmondson& Lei,2014),为它在集体主义路径中的中介作用增添了研究依据。总之,病原体带给人们的影响既可能关乎生命安全,尚未探明影响机制的病原体又涉及对认知确定性的冲击,因此我们认为不安全感作为中介变量的解释性更强更全面。未来研究可以在各个方面检验不安全感在病原体影响文化演化中起到的中介作用。

要构建完整的路径模型,还需要考虑病原体影响文化的边界条件,这需要引入调节变量分析。目前不少地区针对新冠疫情已经实现常态化疫情防控,但防控的强度各异。面临程度不同的病原体压力,不同的疫情防控强度是否会对文化产生动态性影响?未来研究可以追踪新冠疫情下变化着的病原体压力,并探讨不同强度的疫情防控策略对文化产生的各个层次的影响,以检验疫情防控程度的调节效应。再如生命史策略(life history strategy)又是另一个可能的调节变量,个体幼年生活在资源贫乏的环境中会更多采取快速的生命史策略,这就会抑制他们在行为免疫系统方面的投入,反之则会增加投入,那么持不同生命史策略的个体在行为免疫系统的反应性和敏感性上可能也会存在显著差异,未来研究可以就此展开进一步探究。综上,我们构建了病原体压力解释文化演化的路径模型图(见图1),更直观、清晰地描述了已有研究的总体结论,也对未来研究探讨中介、调节机制进行了展望。

图1 病原体影响文化演化的理论构想

此外,未来研究还可以建构可供实证的新概念、突出研究的中国特色。有研究者提出“社会免疫系统”(social immune system) 概念以协调总体健康(population health)和个体自由(personal freedom)之间的关系(Saad&Prochaska,2021)。该概念的提出是从整体角度重新思考人类免疫以及人们应对病原体挑战的实践展开的。未来研究可以对其操作化、实证化。在突出研究的中国特色方面,可关注中医学的作用,其中包含大量的预防保健内容,“治未病”的思想更是与行为免疫的目标契合。未来研究可以在研究设计中增加本土特色内容如中医的相关思想与实践。此外,当代中国在抗击新冠疫情的具体实践也可以融入相关研究中,突出研究的中国特色,为理论发展提供“中国力量”。