“无接触交互”韧性社区生活圈的规划研究

赵晓蕾

(山东建筑大学建筑城规学院,山东 济南 250101)

随着数字技术和居民生活需求的变化,“无接触交互”活动的快速发展对社区生活圈的规划提出了新的要求。从空间特征来看,“无接触交互”使社区居民借助先进的计算机科学技术获取服务,利用数字信息化技术方式改变了传统聚集性、接触式交互模式。在时间维度上,同一事物在不同时间存在交互活动,使居民的社会活动更健康、安全、便捷,增强了社区响应突发事件的韧性。对社区生活组织和社区公共服务设施供给等方面提出了新的要求,倡导建设智慧化社区,依托物联网、大数据等技术力量,打造“平台+场景”的社区服务新生态。

1 国内研究现状

有学者以保障社区居民日常健康为目的,对健康社区的评估体系与规划策略等方面展开了研究。自生活圈理念提出后,部分学者的研究集中在健康社区生活圈的建设、公共服务设施的配置策略等方面。程蓉[1]将社区生活圈描述为社区居民以家为中心,以购物、通勤或通学、社会交往等为参照,社区居民的各种社会活动构成的行为范围。林晓捷[2]总结公共服务设施的特征及存在的问题,提出相应的优化建议。牛强等[3]比较分析了社区服务设施的线上、线下特征化发展。

虽然国内很多学者在健康社区与完善公共服务设施的生活圈构建方面有较深入的研究,但大多聚焦在保障社区居民的日常健康,忽视了突发公共卫生事件的危害。赵宝静等[4]基于社区韧性视角,提出了以增强公共服务设施的应急能力为目的的社区生活圈规划策略。王兰等[5]选取国内外案例,论证了如何将社区居民健康融入15 min社区生活圈,可以有效应对突发事件。李彦熙等[6]整理了国内外的成功经验,提出适用于我国的社区居民生活圈构建方法。

信息技术的快速发展推动了社区服务设施的线上化,“无接触交互”对智能社区的建设提出了新方向。文章分析社区生活圈发展的新趋势,针对居民日常健康与突发公共卫生事件的需求,探索社区生活圈的规划方法。

2 存在的问题

2.1 社区规划层面,卫生服务设施配套不足

部分社区的卫生设施不满足防灾需求,说明生活圈的策划建设忽视了卫生设施的重要性。

2.2 社区治理层面,基层管理应对乏力

在应对突发公共卫生事件的过程中,街道办网格管理体系发挥了重要作用。实行的网格化管理机制和动态化管理机制,形成若干个网格的封闭式管理,将不同网格划分为防控区、管控区等,使防控实现了精准性、及时性和社会性,有效地控制了危害的扩散。部分老旧小区没有物业公司管理,由街道办事处直接管辖,社区基层工作人员配备不足。

2.3 综合管理层面,配套不完善

物联网和大数据技术已深入居民生活,人们的行为方式发生了巨大变化,从对实体服务设施的使用转变为对虚拟服务的依赖。新时代的发展催化了以“无接触交互”为基本特点的虚拟空间对生活的改变,但社区的线上化程度和服务水平还存在较大差距。尽管部分社区安置了快递柜,仍无法满足社区居民的生活需求,所以在空间的配套方面需要进行优化。

3 数据来源

以济南市历下区十亩园社区为例,借助高德地图的开放平台,获取POI数据,通过人工解译、实地考察等方式提取社区内的道路状况,修改社区内部设施等。按照步行时距5 min—10 min—15 min对社区各生活圈层的公共服务设施可达性进行校验,对各生活圈层中的服务设施进行标注,使社区生活圈的公共服务设施的供给现状更符合实际情况。

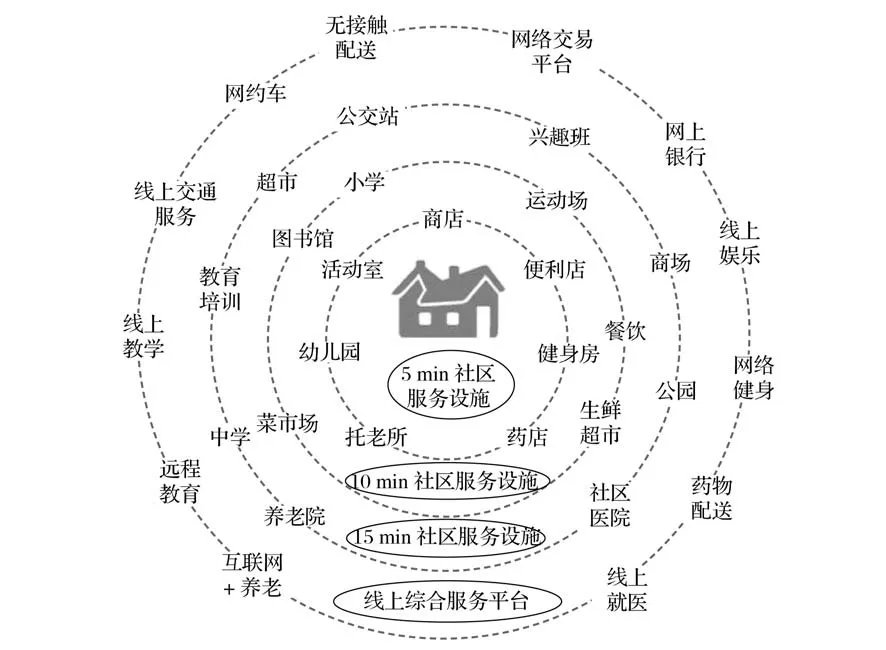

社区生活圈公共服务设施配置如图1所示。

十亩园社区地处济南老城区的中心位置,常住人口约7 456人,既有常住户也有流动人口,辖区内建筑物复杂,有居民楼、商住两用楼,具有较强的代表性和典型性。

采用调查问卷的形式,结合线上+线下的方式,回收有效问卷852份,内容包含了使用线上与线下服务设施的时间、次数、满意度、需求度。从使用者角度确定社区居民在生活方式上的改变和需求,结合实地勘测和座谈法对业委会工作人员进行访谈,从服务者视角进一步确定社区服务设施的未来发展方式。

分析调研结果显示,理想圈层化的社区生活圈与实际的形态差异较大,居民实际获取的服务范围小于理想范围。社区公共设施是居民获取服务的一种实体,也是人们的真实需求。虚拟服务介入到居民生活中,实体空间需求方式和功能会发生变化。

根据虚拟空间被使用的程度,可以把现有的服务设施分为3种情况。线上操作型,如居民可以网上缴纳水电气等费用,小区内不需要设置办理窗口,富余的空间可作为他用;虚实结合型,通过虚拟与现实的结合,居民可以根据自己的喜好选择公共服务的类型;实体活动型,部分活动不能由虚拟服务所替代。

4 社区生活圈规划

根据济南市历下区十亩园社区居民的实地调查结果,近几年居民对公共服务设施的需求较以前有所不同,使社区居民生活圈变得更复杂。社区生活圈的规划应针对新健康需求进行调整。在15 min生活圈的基础上加入抗灾生活圈、“无接触交互”的理念。在社区设施配套过程中,强调空间的分配,侧重居民生活行为的要求。

社区是基层基础,社区内要将自下而上贯穿治理的全过程,为人们提供合适的公共空间,保证社区内部可供活动的地点和生活空间的舒适性。

4.1 生活圈

发生突发事件时,居民需要近距离获取生活必需品,包括肉菜、药品与日常用品等。在规划社区公共设施时,应考虑便利店、药店、生鲜商店的建设,方便居民在5 min时距内到达。

生活圈应增加智能化技术要素,利用互联网发展线上与线下结合的服务供给,将预约上门服务、线上预订线下取货等服务作为实体服务设施的补充,扩大公共服务覆盖范围。线上购物需要增加无接触配送智能柜、线上商品临时仓储取货点,同步加强智能消毒管理。

社区居民的身心健康是健康社区规划的主旨,要有一定的便捷性、可达性。依据不同群体的生活轨迹特点,提倡相邻的社区及社区内部生活圈的同类公共设施灵活供给。利用物联网技术公开向社区居民实时提供设施占有率,如错时供给等,实现社区空间的精准化管理。在社区的规划过程中,需要考虑居民进行体育活动的设施和场地,利用小区内的公共空间,配套建设社区健身房、健身广场等体育类设施。充分利用社区的用地,开发闲置的空间,修建如图书馆、社区书房等场所,最终营造良好的社区氛围。

4.2 防灾圈

针对突发公共卫生事件的特征,服务设施的配置以韧性发展为导向,做好弹性适应、动态预留,提高社区生活圈应对突发公共卫生事件的修复能力,打造可持续发展生活圈。预留社区生活圈与现代化、智能化的接口,建设多功能复合型社区生活圈。

4.3 复合型生活场景构造

信息技术的快速发展使居民的生活需求发生了重大变化,促使了“无接触交互”及虚拟社区的进步和发展。社区生活圈要局限在物质空间和实体设施的发展规划,通过一定的适应性、弹性化、协同发展的方式参与社区的建设,营造“虚拟生活圈”和“实体生活圈”协同结合的复合型社区生活场景。随着“互联网+医疗”“互联网+养老”、在线问诊平台等方式的快速发展,居民对社区医疗卫生设施、社区福利设施的使用和依赖将出现较大变化,相配套的卫生服务中心、门诊部、老年照料中心等社区公共服务设施的空间配置、规模布局以及供给形式也会发生变化。因此除了快递业务,还要开发如“互联网+医疗”“互联网+培训”“互联网+养老”等服务模式,作为社区生活圈的公共服务设施的配套内容,融入比较成熟的“无接触交互”服务,充分利用数字化、智能化的技术优势,提升社区生活圈的综合品质。

城市社区生活圈的规划和建设应该综合“无接触交互”等新技术的协同发展,更方便灵活地改造社区公共设施和公共交流空间,拓展城市社区生活圈的时空范围。把城市社区的生活圈划分为“实体社区生活圈+虚拟空间”体系,包括“5 min+”基础社区生活圈、“10 min+”扩展社区生活圈、“15 min+”协同社区生活圈、“无接触交互”共享社区生活圈。用“+”体现虚拟空间对既有实体社区空间的影响。

复合型公共设施布局模型如图2所示。

图2 复合型公共设施布局模型

“无接触交互”生活圈没有固定的空间范围,以嵌入的方式存在原有的“5 min—10 min—15 min”社区生活圈内的虚拟圈层,随着新信息技术的不断迭代进行更新。

5 结语

社区生活圈的规划属于城市社区问题,将服务于健康社区、健康城市的营造。文章主要研究了“无接触交互”及虚拟空间对社区居民生活圈的影响,形成虚实结合的复合型社区空间,提出了更具韧性的城市社区生活圈的规划策略。