冠心病不稳定型心绞痛中医证型与纤维蛋白原、凝血酶原时间、凝血活酶时间的相关性分析

戚 猛 周 莹 缪 娜 缪佳铭

(无锡市第二中医医院心内科,江苏 无锡,214121)

冠心病是一种常见的心血管疾病,容易导致心肌梗死等疾病发生。冠心病在中医中属于“胸痹心痛”的范围。许多相关研究表明,凝血功能指标与冠心病的发病和进展息息相关,有显著相关性[1]。血浆心肌营养素-1(CT-1)是一种多功能细胞因子,参与心血管病变的生理病理反应,左心室肥厚和CT-1基因转录有着良好的相关性;脂蛋白相关性磷脂酶A2(Lp-PLA2)是一种血管特异性炎性因子,其血浆浓度与冠状动脉狭窄程度显著相关;高敏C反应蛋白(hs-CRP)是炎性标志物之一,在其他炎性因子作用下大量产生,导致白细胞粘附并穿过内皮直接参与动脉粥样硬化过程[2-10]。上述指标可以作为独立于传统的心血管危险因素,具备预测心血管事件发生的价值和意义,本研究目的在于通过观察冠心病不稳定型心绞痛患者的临床中医证型与FIB、PT、TT、CT-1、hs-CRP、Lp-PLA2、eGRF的相关性,为临床辨证论治不稳定型心绞痛提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年2月—2020年2月无锡市第二中医医院收治的120例冠心病患者。共收治的124例冠心病心绞痛患者,根据其临床表现确定其中医证型,其中气虚血瘀证37例,痰瘀互结证35例,气阴两虚证31例,心血瘀阻证17例,气滞血瘀证2例,肝肾阴虚证1例,心脾两虚证1例,由于气滞血瘀证、肝肾阴虚证、心脾两虚证样本过少,故不纳入研究中。最终纳入120例患者。其中男性41例,女性79例;年龄44~84岁,平均年龄(66.95±8.63)岁;36例有吸烟史;平均BMI(25.34±2.29)kg/m2;100例有糖尿病史;58例有高血压病史;50例病史大于5年。性别、年龄、糖尿病史、高血压病史及病程在不同中医证型组差异无统计学意义(P>0.05),痰瘀互结证组的患者BMI指数明显高于其他组的患者(P<0.05),见表1。所有患者及家属均知情同意参与本研究,且本研究已被无锡市第二中医医院医学伦理委员会批准。

表1 不同中医证型患者的一般资料对比(n)

1.2 纳入与排除标准

1.2.1 纳入标准

①受试者年龄在45~85岁;②诊断为冠心病不稳定型心绞痛患者[通过2012年ACCF(美国心脏病学会基金会)/AHA(美国心脏协会)不稳定型心绞痛-非ST段抬高心肌梗死患者的管理指南[11]诊断为冠心病不稳定型心绞痛患者;参照国家中医药管理局《中医病证诊断疗效标准》[12-13]中对“胸痹心痛”的辨证分型标准];③依从性良好者。

1.2.2 排除标准

①重度心力衰竭伴血流动力学改变者;②合并脑血管病急性期和亚急性期的患者;③合并造血系统或恶性肿瘤等严重原发性疾病,脏器移植者;④肝肾功能不全者;⑤重度心律失常患者;⑥严重精神障碍患者。

1.3 方法

1.3.1 一般资料

记录患者年龄、性别、BMI、高血压病史、糖尿病史、家族史、吸烟史等一般情况,同时对患者进行中医分型的辨证。

1.3.2 实验室资料

晨起空腹采集患者静脉血2 mL,2~8 ℃环境下离心(1 500 r/min)15 min,留取血清,收集上清液,冻存。采用双抗体夹心ELISA试剂盒,按照说明书检测血浆FIB、PT、TT、CT-1、hs-CRP、Lp-PLA2水平。

1.3.3 冠状动脉狭窄分级

根据冠脉造影结果进行分级,轻度:管径显示狭窄>30%,<50%,中度:管径狭窄≥50%且<75%,重度:管径狭窄≥75%,血管闭塞达到100%狭窄。

1.4 统计学分析

使用SPSS 21.0软件对资料进行分析,所有计量资料均采用()表示,对符合正态分布的数据采用单因素方差分析(one-way ANOVA方差分析),多个样本均数间的两两比较用LSD检验;计数资料用[n(%)]表示,非正态分布的计量资料及计数资料采用非参数检验,多个样本比较的秩和检验可用Kruskal-Wallis法。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

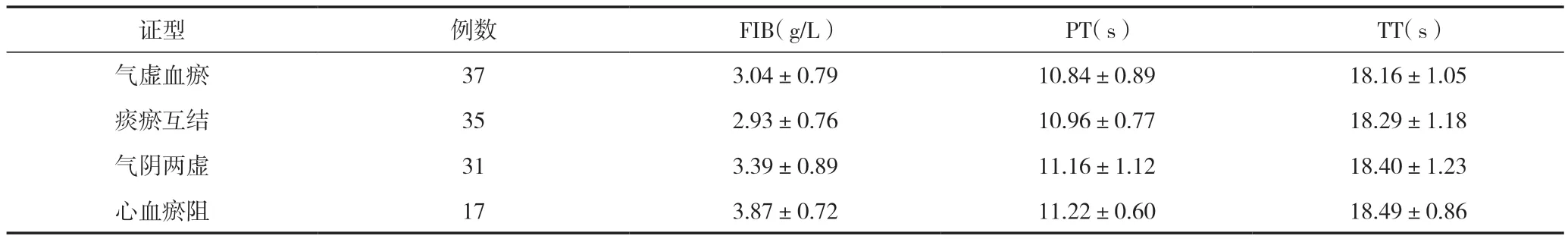

2.1 冠心病不稳定型心绞痛中医证型中FIB、PT、TT比较

通过非参数检验,各证型中仅FIB的组内比较,差异有统计学意义(P<0.05)。通过两两比较发现,心血瘀阻证患者FIB水平显著高于其他三种证型,差异有统计学意义(P<0.05),痰瘀互结证患者FIB水平显著低于其他三种证型,差异有统计学意义(P<0.05)。各证型的PT、TT指标相比,差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 冠心病不稳定型心绞痛中医证型中FIB、PT、TT对比 ()

表2 冠心病不稳定型心绞痛中医证型中FIB、PT、TT对比 ()

证型例数FIB(g/L)PT(s)TT(s)气虚血瘀373.04±0.7910.84±0.8918.16±1.05痰瘀互结352.93±0.7610.96±0.7718.29±1.18气阴两虚313.39±0.8911.16±1.1218.40±1.23心血瘀阻173.87±0.7211.22±0.6018.49±0.86

2.2 不稳定型心绞痛中医证型CT-1、hs-CRP、Lp-PLA2、eGRF水平比较

对不同中医证型组患者的CT-1、hs-CRP、Lp-PLA2、eGRF水平进行统计,结果显示4组之间的CT-1、hs-CRP、Lp-PLA2、eGRF水平差异均有统计学意义(P<0.05)。对两两组间进一步进行比较,结果表明:(1)CT-1:四组患者的CT-1水平均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),气虚血瘀证和痰瘀互结证组患者的CT-1水平均高于心血瘀阻证和气阴两虚证组患者,差异有统计学意义(P<0.05),但气虚血瘀证和痰瘀互结证组、心血瘀阻证和气阴两虚证组之间差异无统计学意义(P>0.05);(2)hs-CRP:四组患者的hs-CRP水平均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),气虚血瘀证和痰瘀互结证组患者的hs-CRP水平均高于心血瘀阻证和气阴两虚证组患者,差异有统计学意义(P<0.05),但气虚血瘀证和痰瘀互结证组、心血瘀阻证和气阴两虚证组之间差异无统计学意义(P>0.05);(3)Lp-PLA2四组患者的Lp-PLA2水平均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),痰瘀互结证组患者Lp-PLA2水平明显高于其他证型组,气阴两虚证组患者最低,差异有统计学意义(P<0.05),但痰瘀互结证组与心血瘀阻证之间差异无统计学意义(P>0.05);(4)eGRF:四组患者的eGRF水平均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),气虚血瘀证和气阴两虚证组患者的eGRF水平均低于痰瘀互结证和心血瘀阻证患者,差异有统计学意义(P<0.05),但气虚血瘀证和气阴两虚证组、痰瘀互结证和心血瘀阻证组之间差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 不稳定型心绞痛中医证型患者CT-1、hs-CRP、Lp-PLA2、eGRF对比 ()

表3 不稳定型心绞痛中医证型患者CT-1、hs-CRP、Lp-PLA2、eGRF对比 ()

注:与对照组比较,*P<0.05;气虚血瘀证与痰瘀互结证比较,①P<0.05;虚血瘀证与心血瘀阻证比较,②P<0.05;气虚血瘀证与气阴两虚比较,③P<0.05;痰瘀互结证与心血瘀阻证比较,④P<0.05;痰瘀互结证与气阴两虚证比较,⑤P<0.05;心血瘀阻证和气阴两虚证比较,⑥P<0.05。

中医证型CT-1(ng/L)hs-CRP(mg/L)Lp-PLA2(ng /mL)eGRF[mL/(min·1.73m2)]气虚血瘀证 159.21±9.27*,②③ 13.8±3.1*,②③ 240.5±20.7*,①②③ 66.13±10.24*,①②痰瘀互结证 149.72±8.82*,④⑤ 13.3±3.2*,④⑤ 283.3±22.5*,⑤ 86.11±11.32*,⑤心血瘀阻证 78.23±8.21*9.1±2.9* 276.1±30.7*,⑥ 83.23±10.39*,⑥气阴两虚证 71.01±7.38*8.8±3.0* 193.4±39.6*62.71±9.19对照组62.93±8.204.8±2.5122.1±34.4 99.23±11.20

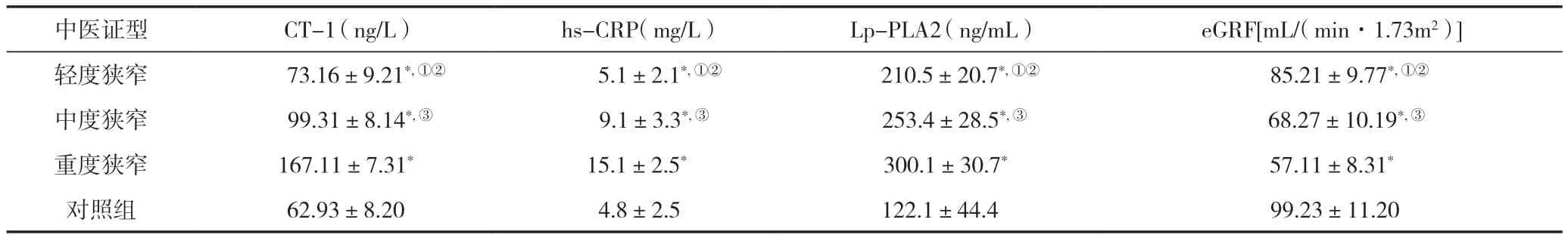

2.4 冠状动脉狭窄程度CT-1、hs-CRP、Lp-PLA2、eGRF水平对比

(1)CT-1:三组患者的CT-1水平均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),轻度狭窄组患者的CT-1水平低于中度狭窄组患者,差异有统计学意义(P<0.05),中度狭窄组患者的CT-1水平低于重度狭窄组患者,差异有统计学意义(P<0.05);(2)hs-CRP:三组患者的hs-CRP水平均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),轻度狭窄组患者的hs-CRP水平低于中度狭窄组患者,差异有统计学意义(P<0.05),中度狭窄组患者的hs-CRP水平低于重度狭窄组患者,差异有统计学意义(P<0.05);(3)Lp-PLA2:三组患者的Lp-PLA2水平均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),轻度狭窄组患者的Lp-PLA2水平低于中度狭窄组患者,差异有统计学意义(P<0.05),中度狭窄组患者的Lp-PLA2水平低于重度狭窄组患者,差异有统计学意义(P<0.05);(4)eGRF:三组患者的eGRF水平均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),轻度狭窄组患者的eGRF水平高于中度狭窄组患者,差异有统计学意义(P<0.05),中度狭窄组患者的eGRF水平高于重度狭窄组患者,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 冠状动脉狭窄程度CT-1、hs-CRP、Lp-PLA2、eGRF对比 ()

表4 冠状动脉狭窄程度CT-1、hs-CRP、Lp-PLA2、eGRF对比 ()

注:与对照组比较,*P<0.05;轻度狭窄分别与中度狭窄和重度狭窄比较,①②P<0.05;中度狭窄与重度狭窄比较,③P<0.05。

中医证型CT-1(ng/L)hs-CRP(mg/L)Lp-PLA2(ng/mL)eGRF[mL/(min·1.73m2)]轻度狭窄 73.16±9.21*,①② 5.1±2.1*,①② 210.5±20.7*,①② 85.21±9.77*,①②中度狭窄 99.31±8.14*,③ 9.1±3.3*,③ 253.4±28.5*,③ 68.27±10.19*,③重度狭窄167.11±7.31*15.1±2.5* 300.1±30.7*57.11±8.31*对照组62.93±8.20 4.8±2.5122.1±44.4 99.23±11.20

3 讨论

冠状动脉粥样硬化是心脑血管疾病的一种常见的病理基础过程,不稳定型心绞痛一般继发于冠脉阻塞的急性加重。现今,随着人们生活水平的提升及膳食结构的变化,冠心病发病率已呈逐年上升的趋势,冠心病不稳定型心绞痛已严重地威胁到人类生命安全健康,研究冠心病不稳定型心绞痛的相关风险因素,并对相关风险因素进行及时地预防具有重要的意义。

本病属于中医“胸痹”“心痛”范畴。胸痹一词最早见于《灵枢·本藏》:“肺小则少饮,不病喘喝……善病胸痹……逆气。”诸多医家和著作历年来对胸痹心痛进行了描述和分析,《针灸甲乙经》曰:“胸中瘀血,胸胁榰满,膈痛。”;《金医要略》曰:“夫脉当取太过不及,阳微阴弦,既胸痹而痛……以其阴弦故也。” 用“阳微阴弦”作了高度概括,“阳微”是指本虚,“阴弦”是实邪。总体而言,不稳定型心绞痛的中医病机为本虚标实、虚中夹实。即年心、脾、肾阳气的虚衰,食积、寒饮、痰浊、气滞、血瘀等标实之邪,趁虚侵袭身体,使心脉气血凝结阻滞,涩滞不通,心脉拘挛作痛而发病。因此,本病的中医病机为本虚标实,瘀血为最常见的标实之邪,使心脉气血凝结阻滞,涩滞不通,但临床上少有单纯血瘀而无其他兼症的情况。

冠心病的早期预防、早期治疗是目前心血管领域的关注热点。研究通过观察不稳定型心绞痛部分中医证型患者CT-1、hs-CRP、Lp-PLA2、eGRF的水平,并分析其与冠脉狭窄程度的相关性,尝试比较不同证型下不稳定型心绞痛患者的炎性标记物及肾功能的客观化指标,从现代化医学角度探索中医理论下的冠心病内涵病机。凝血过程是一系列凝血因子逐步被酶激活的过程,血液同时发生相变,然后分泌凝血酶,导致FIB反应成纤维蛋白。CT-1是一种心脏发育的相关蛋白质,冠心病患者心肌细胞出现牵拉刺激时能够引起CT-1基因激活,CT-1能够参与心血管病变的生理病理反应并调节心室重构,其水平能够随着病变程度增加而上升。hs-CRP是典型的急性相蛋白,能够导致白细胞粘附并穿过内皮直接参与动脉粥样硬化过程,是炎性反应敏感的指标。Lp-PLA2能催化脂蛋白和细胞膜上的甘油酰磷脂,可促进和诱导启动炎性反应,还能水解血小板活化因子等致炎因子,因此,Lp-PLA2具有很强的促炎性反应和促进动脉粥样硬化的作用,高水平Lp-PLA2预示粥样斑块更加容易破裂,心脑血管恶性事件的发生风险增加。eGFR在临床上常用于衡量肾功能情况,近年来许多研究结果显示,慢性肾功能不全是冠状动脉病变的独立危险因素。临床诊断治疗中一般采用PT表示外源性的凝血功能,TT显示了凝血酶的活性。中医证型能够显示出疾病发展中各个阶段的病理变化原理,本研究通过观察不稳定型心绞痛部分中医证型患者凝血指标的水平,从现代化医学角度探索中医理论下的冠心病内涵病机。

本研究结果显示,4种中医证型的患者之间的性别组成、平均年龄、病程分布之间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。冠心病不稳定型心绞痛各中医证型中的FIB水平比较结果显示,心血瘀阻证与其他三种证型相比显著上升,差异有统计学意义(P<0.05),其中心血瘀阻证>痰瘀互结证>气虚血瘀、气阴两虚证。FIB值的升高显示出患者的凝血因子被过度激活,血液凝固性上升,生成血栓的概率也上升了。冠心病患者因其体内较活跃的促凝反应,纤溶功能变低。所以FIB的上升会加大生成新血栓的概率,血栓被视作有形之瘀,中医中存在“血凝且不流”的说法,表明血在动脉中流动缓慢,进一步造成瘀阻心脉,所以心血瘀阻型患者形成血栓的概率要更高些,表明了FIB与冠心病心血瘀阻证息息相关[14]。其次,痰瘀互结证患者中FIB相较于其他三种证型显著下降,差异有统计学意义(P<0.05)。相关研究表明[15],FIB在生成血瘀的时候也会伴有痰浊,检测到FIB的上升与总胆固醇的上升具有相关性。血栓的形成同样容易受凝血作用,进一步加快患者病情的发展,提高治疗的困难程度。本研究结果显示,各个中医证型患者的TT、PT差异均无统计学意义,考虑到本研究临床样本数目较少,PT、TT与中医证型的关系还需进一步研究来阐明。

从本研究的患者证型分布也可进一证实本病的病机为本虚标实。本研究结果显示,患者的血浆CT-1、hs-CRP、Lp-PLA2水平均高于正常对照组,表明了炎性因子水平的升高,促进动脉粥样硬化的形成,这符合“标实”的中医内涵;此外,所有eGRF水平均低于正常水平,显示出不同程度的肾功能损害,这体现了“本虚”的中医病机,二者互为影响,产生恶性循环。正气亏虚,尤其是心肾阴虚或气阴两虚,无力推动血脉运行,病久则形成痰湿瘀血,致使邪实停聚、痰瘀互结。从研究中气虚血瘀证、痰瘀互结证、心血瘀阻证和气阴两虚证的四种证型而言,“痰”和“瘀”为主要的致病因素。研究证实炎性标志物与冠状动脉病变、血瘀证、痰浊证存在相关性,可形成促动脉粥样硬化的正反馈通路,降低动脉斑块的稳定性。此致病过程与“痰”和“瘀”的观点基本相符。正常表达的黏附因子属于中医“津液”范畴,而病理性升高的黏附因子则属于“痰浊”范畴,由黏附因子及炎性物质聚集所导致的血管内膜病变则是“由痰致瘀”的进一步体现[16]。不稳定型心绞痛的发生正是由于CT-1、hs-CRP、Lp-PLA2等致病因素增强,肾功能不全代表的抗病能力减弱,两者之间的平衡被破坏所致,进一步说明冠心病本虚标实基本病机的实质。

不稳定型心绞痛气虚血瘀证、痰瘀互结证、心血瘀阻证和气阴两虚证是最常见的证型,其本虚标实病机与血浆CT-1、hs-CRP、Lp-PLA2、eGRF水平关系非常密切。“痰”和“瘀”为主要的致病因素。因此,在临证时应以活血化瘀、化痰及逐瘀,兼以益气、养阴及补虚为治疗原则。研究结果为临床治疗提供相应的依据,能在早期防治冠心病方面发挥作用。