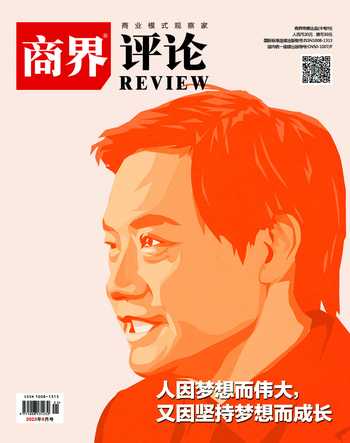

人因梦想而伟大,又因坚持梦想而成长

2023年8月14日晚7点,正值小米13周年之际,雷军年度演讲如约而至。在近3小时的发布会中,雷军以“成长”为主题,分享了他过去人生中几次重要成长经历和感悟。

这是雷军的第4次公开年度演讲。2020年8月11日,雷军站在台前,以“相信自己,一往无前”为主题进行了分享;2021年和2022年,雷军又分别做了主题为“我的梦想,我的选择”和“穿越人生低谷的感悟”的演讲,相较于此前,今年分享的内容时间跨度更大,故事也更多。

以下为演讲全文:

1987年,我考上武汉大学计算机系。我在学校图书馆中看了《硅谷之火》这本书后,热血沸腾,梦想之火在我心里彻底点燃—我也想创办一家伟大的公司。

但是一个从县城出来的大一新生,什么也不会,什么也没有,就想办一家伟大的公司,这不是天方夜谭吗?

那天我想了一个晚上,越想越糊涂,完全理不清头绪。后来我认为,干脆别想了,先把书读好吧。

2年修完4年课程

我立了一个在当时特别夸张的目标—2年修完大学所有课程。这意味我要上2倍的课,写2倍的作业,过2倍的考试。

用地狱模式读大学,我面临过很多难题,今天讲一讲其中的3个难点:

第一个难点是,如何选课程。

刚上大学,对要读什么完全不了解,于是我就跑到大三、大四的宿舍楼,挨个敲门找老乡,希望得到他们的帮助。果然,我找到了几个学长,他们特别热情,跟我滔滔不绝地讲了几个小时,把整个大学的课程都讲了一遍,包括:哪个课容易;哪个课难;哪个课要先上;哪个课后上?还顺便把各个老师的奇闻轶事都八卦了一遍。走的时候,他们还把用过的教材、教辅,甚至课堂笔记都送给我了。

那一刻,我一下就明白了大学应该怎么读。

很多人遇到问题,会觉得自己遇到的问题都是独一无二的,只能靠自己琢磨、解决。实际上绝大部分的问题,别人都遇到过,而且都解决了,甚至有解决的“标准答案”。所以,你只需要去问一下就可以了。

第二个难点是,如何搞定自学。

当时,武汉大学的计算机系是从数学系里分出来的,学的全是数学系的专业。要自学计算机很麻烦,多半看不懂。但我咬着牙往下读时,突然开窍了:知识并不全是线性的,很多知识点没有绝对的先后顺序。遇到看不懂的知识点,就先越过看后面的知识点,等后面看懂了,再来看前面的内容,可能就能看懂了。

这是一种很有用的学习方法—跳读。

当然,今天的社会瞬息万变,光靠学校里学的知识肯定是远远不够的。比如,我上学时学的是软件,今天干的是手机行业和汽车行业,专业差很多,需要持续学习才能应对。

这么多年的历程,我觉得学习能力是最重要的能力,一定要掌握各种各样的学习方法,养成终身学习的习惯,才足以面对未来所有的挑战。

第三个难点是,如何搞定点名。

点名在大学是一件大事,点名影响着课程的平时分与最终成绩。然而我的很多课都是跟高年级同学一起上的,和同学都不太熟,同时要上2倍的课程,很多上课时间是冲突的,缺课就不可避免。

一旦遇到老师点名,同学又不熟怎么办?我花了很长时间琢磨,觉得老师点名的目的主要是监督同学们好好学习。假如老师对我印象深刻,知道我没有偷懒,问题不就解决了吗?

于是在上课时,我总是坐第一排的正中央;只要老师提问,不管会不会,我总是第一个举手;课间休息时,只要有不懂的,我总是主动跑去找老师请教。一来二去,大部分老师对我印象都挺好的,所以点名缺课就不是问题了。

就这样,我克服了重重困难,搞定了4年所有的学分。

成为优秀的程序员

计算机光修学分是不够的,把程序写好才是硬道理。我的第二个目标,就是成为一个优秀的程序员。

30多年前,全年级的同学上机实习,只有一台68千的小型机(采用精简指令集处理器)。要知道,这68千的性能比10年前的手机还要差很多。最要命的是,该小型机还要同时挂20多台终端,20多个人一起用。

另外,电脑需要凭票使用,每位学生一周有2张票,每张票只能使用电脑2个小时。这点时间想把程序写好,难度太大了。怎么办?

我有一招——当“机房的门卫”,只要有空就跑到机房门口去排队,遇到有同学迟到或不来,我就去捡漏,用人家的电脑。如果没有电脑用,我就站在旁边看,若遇到同学有不会的地方,我就去指点一下。

为了利用有限的上机时间,每次上机前,我都是在纸上先把代码写好,到电脑前只要录入就行了。我也会把教材里的一些程序拿出来写,要求自己要写得像教材里的示范程序一样。

另外,为了提高我的打字效率,我用纸把键盘拓印下来,贴在课桌上。如此,我就可以一边上课,一边敲桌子练键盘打字。

可见,我当年下了很大的功夫。

我读大一时,学的第一门编程课是Pascal(计算机系统编程)语言程序设计。到了大二,有同学告诉我,我的Pascal作业变动到了新版的教材里,这一刻我很激动,觉得我下的功夫老师终于见到了。

后来,我有幸到导师的实验室帮忙做课题,不用担心没电脑用了。于是,我在实验室的电脑前熬过了一個又一个的通宵,逐步修炼成同学眼里的技术高手。

发表论文

我定下的第3个目标是,在一级学报上发表论文。

作为本科生,发论文还是相当困难的,我就去请教了张德向教授。

在当年,张德向教授在我几个很关键的时候都给了我巨大的帮助。对于论文的问题,他给我出了个主意:“你把之前研究计算机病毒的思考整理寄给学报试试?”

当时,国内刚刚经历了计算机病毒的第一次大爆发。我对此特别有兴趣,花了很多时间琢磨,还写了一款杀毒软件。其实,我心里一点底都没有,但我还是按照张老师的建议,壮着胆子将其整理成了论文。随后,我的好朋友又花了3天时间帮我誊写了一遍。

于是,承載着多人的期待,我将论文寄给了权威学术期刊《计算机研究与发展》。过了半年时间,我收到回信,论文被录用了。这篇论文被录用以后,在张老师的鼓励下,我又给当时的第三届全国青年计算机学术会议投稿,又被录用了。

我今天回想起来,那些看起来很了不起的目标,大胆去试一试,也许没那么难。我觉得,年轻人还是要有年轻人的魄力,敢想敢干最重要。

这就是我在武汉大学的求学生涯。很多人都有和我一样类似的经历,可能因为一本书、一部电影或一个人,梦想就被点燃。但我是幸运的,我幸运的是我真的把梦想当回事,并学会去拆解成一个个的目标,然后竭尽全力去完成。

梦想的力量是极其强大的,正是因为这个梦想,我才想尽办法将各种各样的不可能,变成了可能。

武大的求学生涯为我以后的人生奠定了坚实的基础。

找到合适的人,成功概率加大

在我大二时,我在武汉电子一条街上认识了一个朋友—武大学长王全国。他比我大4岁,技术水平很高,当时他正留校当老师,并在校办的一家网络设备公司上班。

认识他以后,我就经常跑到他们公司蹭电脑,在他们的演示机上写程序。如果有客户过来,我也会负责接待,给人演示。这并不是打工,没有工资,但公司中午会提供盒饭。

后来,我跟王全国越来越熟,我们俩就约定在暑假写一款加密软件。

为什么要写加密软件?我想了想,可能是因为加密软件比较难,而我们俩就想做点有难度的事情。

当时,我写程序特别喜欢开两台电脑,一台写程序,一台做测试,特别像段子里说的“等咱有了钱,豆浆买两碗,喝一碗,倒一碗”。

那段日子特别快乐,我们经常写到凌晨三四点,但无论我们睡得多晚,第二天依旧准时起床开门营业。

就这样,我们没日没夜地干了15天,产品按期(1989年8月)完成,我做的第一款商业软件上市—TENOC加密软件,定价2 000多元。这个产品发布后,在圈子里还是很有影响力的,很多开发者都喜欢我们写的这个工具,卖得也还不错。后来我们又升级了几代,持续卖了六七年,赚了不少钱。

这是我在暑假期间做的事情,也是第一次做,就大获成功,但我心里特别清楚,若不是和王全国一起干,肯定没戏。因为如果没有王全国的经验资源,我可能都想不到要去干这件事。

所以我自己有个很深的感受:一个人的能力再强也是有限的,找互补的朋友一起干,成功概率会大很多。

创业,要先想清楚

接着,我还在电子一条街上混了一年多。这期间有位学长想创业,就来找我,我答应得特别爽快,内心特别兴奋,我觉得我终于有机会大展宏图,去实现我的创业梦想。

我们公司起名叫三色,共有4位创始人,每个人分25%的股份。大家都渴望干一番大事业,每天都干得热火朝天。但随着公司成员到十多个人时,问题就来了:谁说了算?

如果大事小事都要商量着干,会很麻烦,并且万一有人意见不一致,又会耽误不少时间。后来,我们觉得需要选个董事长,而且还是民主选举。

在短短几个月,我们就改选了几次,大家都当了一遍董事长。只有我没当过,因为他们嫌我年龄小,觉得我压不住场。

随后,为了伟大的梦想,我们什么生意都做。但现实很残酷,刚开始我们还挣了点钱,后来业务越来越多,反而挣钱越来越难。接着公司就开始发不出工资、吃不上饭,这个过程很煎熬。直到熬不下去,就把公司清算关门了。

第一次创业,就这么结束了。后来我复盘过很多次,觉得当时的我们太幼稚了,什么都没想清楚,就稀里糊涂干了。

多年以后,我见到了一个大学生创业的团队,他们也是4个股东,也是每人占25%,个个都是董事长。我询问他们公司由谁负责?他们告诉我说,“我们都是好朋友,凡事商量着来就行。”

那一瞬间,我仿佛看到了当年的自己,觉得他们创业应该不太会顺利,只能默默地祝他们好运。

创业是使人成长最快的方法

我觉得,创业是使人成长最快的方法。

我毕业后去了金山,当时只有五六个人。金山内部有一句话:一个人可能走得更快,但一群人才能走得更远。

之后从金山出来,我再次出发(2010年4月),怀揣着年轻时的梦想,和一群伙伴创办了小米。

回望过去30多年的创业之旅,其实就是不断追寻梦想,并不断成长的过程。

比如,小米过去3年的高端探索是我近10年来最痛苦的阶段,也是收获最大的一次成长。

高端探索是从小米10开始的,刚开始挺顺的,但小米11却遭遇了重大挫折。我们憋了一口气,又花了很大的力气做了小米12,但仍然不达预期。我们完全没有想到,做高端这么难,投入这么大。

不好的情绪在公司里弥漫,我找大家沟通过很长时间,发现有同事的观点非常尖锐,让我很意外。比如“做高端太难了,能不能不做了?”“小米的品牌形象已经很固定了,要不换个品牌?”……

我一直以为所有人都是万众一心,都想着一定要把高端做成,但发现大家有这么大的分歧,我的心情非常沉重。之后,我召开了一个紧急的战略讨论会,也是小米历史上最大规模的战略讨论会,全集团所有的总经理都参加了,我鼓励大家畅所欲言。

当时讨论得特别激烈,我一直在努力说服大家—我们的创业梦想,就是把小米办成全球知名的科技品牌,无论多难,咬着牙也要上。

要知道,我们所处的行业有苹果、三星、华为这样的科技巨头,竞争也极其激烈。面对这么强大的同行,我觉得只有做高端,才能倒逼我们在技术上寻求突破,才能为未来赢得生存和发展的空间。

这不是想做还是不想做的问题,这是小米发展的必由之路,更是生死之戰。在这个问题上,我们不能有任何的动摇,必须死磕到底。

所以,我们就把高端化定为了集团战略,达成了高度的共识。

成长,比什么东西都重要

高端的探索特别难,比如影像,我们在2017年就设立了独立的相机部,对影像特别重视,投入很大,心气也很高,想要争取全球第一。

这个目标定下来后,整个研发团队群情激昂,下了很大的功夫,迅速杀入了全球前三,接着干到了全球第二,随后又费了很大劲干到了并列第一。

其实,要做到全球第一还是挺难的。我们用了2年时间准备,专门定制了传感器,将所有配置“拉满”。在我们产品发布前的最后一天,我们终于收到了评测报告—全球第一。

得知我们是全球第一时,整个相机部都沸腾了,这是大家期待已久的巨大成功。但谁也没有想到,产品上市第一天,就被用户疯狂吐槽。全球第一的配置,“拉满”了参数,为什么用户还不满意?

经过极为痛苦的反思,我们彻底明白了,参数“拉满”不代表拍照好,更不代表用户满意。为了让用户能拍出满意的好照片,我建议寻找徕卡来合作。因为有几个摄影师朋友告诉我,徕卡的实力和影响力都是顶级的。

与徕卡合作以后,我们迫不及待办了件大事—举办摄影培训班。我深知,只有懂摄影、爱摄影,才能做好摄影。所以,我们正式邀请徕卡来小米科技园办摄影培训班,并让核心团队的所有成员上课。

说实话,这个上课还是挺不容易的。因为平时大家都特别忙,周末好不容易休息一天,还要来上课、写作业。就这样,摄影文化的种子就在小米种下了,生根发芽。我们内部组织了各种各样的培训,大家的热情都特别高,整个公司对摄影的理解也越来越深。

要知道,同一个创意,同一个产品,当你改变认知以后,决策就完全不同。

所以,我们的摄影能力也在一步步建立,拍出的片子也越来越好。这样的探索与改变正发生在小米的方方面面,不仅仅是影像,我们对高端的理解也越来越深,高端产品的口碑和表现也越来越好。

只有认知突破,才会有真正的成长

无论是销量,还是口碑,小米13表现得都不错。但这么一款产品,在我们研发过程中,两次差点夭折。

第一次是在立项的时候,小米13要不要继续做小屏(当时小米12不达预期,亏损严重)?大家争论很激烈,一半以上人都反对。

其实,要在这么小的尺寸里面做到无短板、无阉割版(阉割版是指厂家用某型号的硬件将其部分配置减低而做出来的另一个型号的硬件)的全能旗舰的所有功能和体验,是个巨大的挑战,这对研发能力要求特别高。

更难的是,就算做出了一款成本高的好产品,也未必卖得好。因为小屏手机显然不如大屏手机好卖,所以我理解大家的纠结,但我依然认为,手感是最重要的客户体验。

就这样,我们的研发团队背水一战,迸发出巨大的战斗力。而且在去年疫情期间,为了不耽误进度,大家主动到小米科技园进行封闭研发,过上了军训式的集体生活。

最终不负众望,小米13产品极其出色。这么好的产品,大家应该信心很足吧?不是的,第二次夭折就是在上市前夕的订货会上,大家信心不足,许多人强烈建议砍掉。

在订货会上,反对的人比立项时还多。而我能做的就是反复跟大家交流,一步一步把大家的担心搞清楚。

首先担心的是,这些年我们在高端机里投了将近100个亿,而小米12不达预期,亏损严重。假如小米13又“输”了,一亏就是几个亿,甚至十几个亿,压力巨大。

其次,我们所有的同行都是做的大屏,同事们也担心在这个价位上,我们的小屏手机打得过吗?

面对如此严峻的问题,我告诉大家,做高端一定要有耐心,用户的认同需要一个过程,而且这个过程可能比我们想象的要长,至少要干三代。而且友商都不做,我们做,说明我们的产品是独特的。如今的竞争都是同质化竞争,我觉得就是要做独特的产品,做不一样的产品,做更好的产品。

大家在我的坚持下,终于同意上市了。就这样,命运多舛的小米13终于面市。

然而在这个时候,米粉还跟我开玩笑,“小米旗舰买双不买单,他们要死等小米14,坚持不买小米13。”我的小心脏又吓了一大跳,我脆弱的神经差点崩溃。

好在小米13一上市,口碑和销量双丰收,朋友们夸这叫小米的“十三香”。就这样,我们连续干了三代小屏全能旗舰。

巨大的决心,巨大的投入,巨大的耐心,终于收获了今天小米13的成功。虽然这个成功可能也不大,但来之不易,因为它是我们第一次做到了从参数领先到体验优先的代表作。

同时,小米13的成功使我们内部坚定了一个很重要的共识:体验优先。

我们过去3年总结的高端设计原则也被大家接受了:

首先,要无短板,同时在参数和体验有冲突的时候,要坚定站在体验这一边。

其次,软硬件一定要深度融合,完全拉通。如此才能对体验的全过程有一个彻底保证。

小米的高端探索经过3年时间,上百亿元的投入,几万人的努力,跌宕起伏,终于迎来了阶段性的突破。

在这场高端化的战役里,任何微小的成功都来之不易,背后都需要认知的改变和认知的突破。

所以,只有认知突破,才会有真正的成长。这就是我近十年来最大的收获。

这就是我给大家分享的内容,在过去生涯里,我几次关键的成长。

在武大求学期间,我建立了一生的梦想,还学会了拆解目标;在金山创业的过程之中,我完成了从程序员到管理者的蜕变;创办小米,一个改变中国制造业的愿景,一个创新的商业模式,我的梦想开始逐步走入了现实。

每一段经历,每一次蜕变,都是一次认知的突破,更是一次关键的成长。

最近几年,不少人都特别焦虑,特别迷惘,很多人问我在时代变迁的洪流中,怎么才能保持内心的平静呢?

我的答案其实很简单,就是成长。只有脚踏实地的成长,才有足够的自信、勇气与决心,去迎接所有未知的挑战;也只有脚踏实地的成长,才能让内心充实,眼里有光,时时刻刻充满力量。

人生是一场马拉松,一时的成败得失都不是那么重要。所有的人生难题,都将在成长中找到答案。

因梦想而伟大,又因坚持梦想而成长。朋友们,愿你历经岁月洗礼,梦想依旧熠熠生辉。