社会性、民族性、通俗性

——谈《我和我的家乡》对左翼现实主义影像的承革

付雅璇

(中国艺术研究院 北京 朝阳 100124)

我国的现实主义电影总是以对热点的关注展开叙事,以对观众观赏心理的回扣拓开市场,其在原则上与巴赞所谓的“现实渐近线”和克拉考尔所倡的“电影是物质现实的复原”有根本不同,即我国源起“左翼”的现实主义创作带有强烈的时代气质与思想印记。2020 年上映的《我和我的家乡》是近年来现实主义的典型代表,从历史维度看,该片叙事、呈现、接受皆与“左翼”现实主义呈一定接续,因而以之为例,分析当下现实主义电影的背景、困境等,是理清当代现实主义复归的必要前提。

一、叙事创作与“社会性”的共融

现实主义叙事总能凭对集体意识的呼应而为市场关注,故较之脱离客观存在的纯商业大片也就更具实在价值,所以无论是“左翼”对“神怪武侠”和“鸳鸯蝴蝶”的冲击,还是当代与市场经济的博弈,根植“社会性”的叙事的不可取代性就在于其由客观而思索的深入。

(一)“左翼”创作中“社会性”的历史沿革

我国电影虽自诞生以来便具有现实主义的风韵,且从《难夫难妻》至《阎瑞生》的探索亦都贴合时事,但电影的商业属性亦难忽略,因此当《玉梨魂》《空谷兰》《火烧红莲寺》等影片获票房奇迹,“鸳鸯蝴蝶”和“神怪武侠”的流行便呈现出一定必然。然而,艺术始终都建立在经济基础上,脱离“社会性”的娱乐终不长久,所以当“九·一八”的炮火袭来,《啼笑因缘》终不敌进步的《狂流》,走下历史的舞台,于是,“左翼”现实主义正是在对观众心理需求的填补下颇具成效。且随“左翼”之潮,在观众弃取乐的转向下,现实主义美学亦逐渐成为一种自觉追求,《春蚕》《马路天使》等影片深刻凝望社会问题和人民苦难,终于突破“影戏”模式,强劲了中国电影现实美学的根基。

由此,中国电影超脱娱乐的文化意义依托“影以载道”的社会属性而实现,而《我和我的家乡》等现实主义之作在市场中的立足亦离不开与时事的互动。

(二)《我和我的家乡》汲“社会性”而承的“大众化”叙事

上世纪90 年代,市场经济体制转型下兴起的中国式大片一如20 年代的神怪武侠般造成了我国现实主义的式微,但随生产力的提高及大众文化品位的提升,《我和我的家乡》等提炼于生活的影片,引发热潮,所以在当代电影市场,汲鉴于“左翼”对“社会性”问题的回应不失为现实主义重振旗鼓的有效之径。

在《我和我的家乡》中,“左翼”的社会性凭人物的大众形态凸显,如“《北京好人》延续《我和我的祖国》中《北京你好》的张北京在北京的故事,视角位移,写尽了一名真实生活中的农民工在城市的辛酸”,作为取材现实的典型,张北京是大众百态的符号化,易引起共鸣,同时,他身上亦承有思想的传达,顺应观众的同理心,内涵着利于社会的精神力。

“电影艺术历史的发展总是和整个社会的发展密切相连的”,有如该片,观众既从中里窥到了生活,亦在麻烦层出和人性本善的互动里感悟到了美好,当代现实主义正是通过这种真实满足了观众自电影体味现实生活的期待视野,在情感层面推动了不同阶级间的意识和解,进而使“国家机器”在运行中达成上层建筑与经济基础的统一。

(三)《我和我的家乡》融“社会性”而革的“类型化”表达

当代现实主义创作的重兴虽可于“左翼”借鉴颇多,但如今社会主义市场经济的场域又从本质上与“左翼”的半殖半封有根本差异,即当下作为重要条件的商业价值不容忽视,而类型电影作为好莱坞的商业生产范式,既具辨识性,亦有较稳定的粉丝黏性,所以与类型的结合无疑为当代创作开创了新可能。

《我和我的家乡》的市场奇迹亦正是通过类型的嵌套突出典型故事、典型人物,这其中,喜剧的渲染与科幻的融入尤为突出:

一方面,喜剧为影片提供了更具吸引力的外壳,该片作为献礼全面小康的“主旋律”,原具有一定的市场局限,但喜剧类型的融入却凭更喜感的主人公使影片成功丢掉了曲高和寡;另一方面,随数字技术的突破,无论是《天上掉下个UFO》中涉及的小科学发明,还是《最后一课》对未来教室的构想,都填补了电影的思维空间,即如明斯特伯格所谓“想象”,当代现实主义正是借技术手段使电影的艺术潜力获极大解放,并由此突破了“左翼”对客观环境的依赖,拓宽了真实的深度。

二、作品风格与“民族性”的绘构

含蓄、写意谓我国独有的意境美,从20 年代上海影戏公司的唯美视效,至30 年代以吴永刚、孙瑜等电影作者为代表的浪漫抒怀,再至当代对影像更成熟的美学渲染,中国电影工作者立足文化,树立了传统风貌,现实主义作品亦如此。

(一)“左翼”影像“民族性”的历史沿革

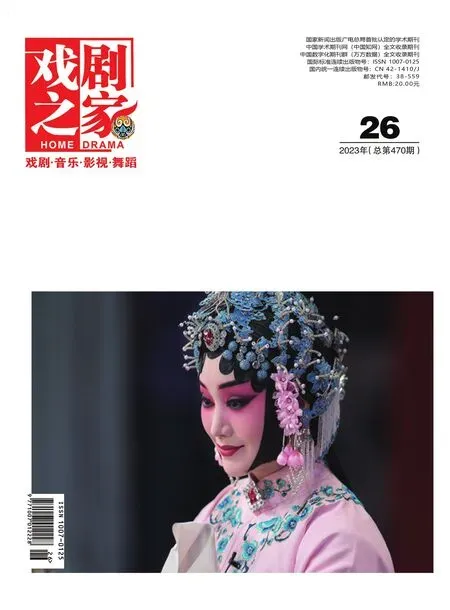

电影自传入以来便与我国传统相融汇,从试制阶段《定军山》中的戏曲意蕴、商业浪潮中《火烧红莲寺》对传统侠气的依托,到上海影戏等公司对丹青意蕴的借鉴,民族特征在此基础上逐渐确立,而至30 年代,我国电影的表达亦不乏对意境的考量,甚至在与外来蒙太奇等进步电影观的承革中,成就了更鲜明的美学特性。

具体而言,“左翼”现实主义在潜藏的意蕴中通过民族认同广为认知。如吴永刚导演的现实主义作品《神女》,民族特征极具典型:该片不仅构图极富深意,将主人公身份融于画面而非直叙(如通过交错脚步交代主人公妓女职业、用画面高低位交代其所受欺压),贴合传统内敛美,且片中道具亦以无言诉有声,无论是以桌子上的玩具交代主人公母亲的身份,还是以高跟鞋的无所适从渲染其迫于生计,此皆韵味十足。《我和我的家乡》亦不乏对“民族性”的汲取,且其中对写意的深掘也未剖离民族认同的根本。

(二)《我和我的家乡》汲“民族性”而承的“写意性”升华

袭于“左翼”民族性,当代现实主义依托电影观与技术的突破,有了更艺术的意境构塑。《我和我的家乡》从主题上即透露出创作者对大环境的关注,大量的好山好水好风光不仅传承了民族性语境,且更是通过空镜头和时空交互为观众营造出极致的熟悉感。

一方面,影片通过空镜头触及感官。从《天上掉下个UFO》的“山头”,到《最后一课》的“乡野”……,作者们利用场面调度,承接中国画的风骨,在风格上归属家乡的主题;另一方面,影片亦通过蒙太奇交错展现时空,达成气氛调动,《最后一课》《神笔马亮》等单元在当下与过去的对比中,既凭反差感强调了变化的广维,亦立足家乡的变与不变,在主题层面籍时空线索提供了更切合现实主义的叙事。

因此,“左翼”的民族性亦为当下提供了可鉴经验,而“写意性”的升华更是于民族话语体系影响颇深,丰富了现实主义的独有深意。

(三)《我和我的家乡》融“民族性”而革的“作者性”蕴意

现实主义的新风貌虽继承了“左翼”的民族性,但随改革开放与新时代所带来的思想解放与表达自由,当代现实主义的个性化亦不容忽视。

“作者性”源于法国《电影手册》对导演决定影片风格的理论探讨,电影导演籍存在主义源泉开拓了更自由的表达,更显个性的作品遂接连而出。在我国,自第六代导演而始的个性融入使我国现实主义开始有了作者标签,电影风格也随之有了发散,为现实主义提供了新助力。

析之,《我和我的家乡》的现实主义探索亦在作者表达上深入颇多。作为集合式创作,该片多维呈现了家乡的大主题,在整体写意框架中,无论是宁浩在《北京好人》中所绘构的意外纷呈与黑色幽默、陈思诚在《天上掉下个UFO》中所接续的“唐探”画风,还是徐峥在《最后一课》中着力的温情流淌……其皆围绕家乡变革书写了各具创意的场域,大大降低了观众长时间的审美疲劳。

因此,“作者性”之革赋予了现实主义更丰富的话语方式,其在立足“左翼”所扬“民族性”的基础上,实现了趣味传达。

三、大众接受与“通俗性”的脉络

“为什么观众会被这么程式化的情节吸引住?一个中国电影学者认为这完全是出于‘民族性格’,它可追溯至叙述艺术中的传统美学口味”,而在我国电影谱系中,内涵“孝悌忠信”等民族品格的家庭伦理模式正作为这种线索,延续于我国影像的表达,通过与大众趣味的一致承接了文化的变革,并随当下数字技术的发展,支撑了新的呈现。

(一)“左翼”影像“通俗性”的历史沿革

自《孤儿救祖记》起,我国电影即建立起了一种以家庭为核心的模式,且源起儒家家国观,该模式一经开展便凝合了观众的审美趣味,作为“文化机制运行的线索”,呼应民族价值观,赢得了大众接受。究其根源,儒家是中国古代社会一个“包括自然、社会、个人生活各方面的广泛哲学体系,作为社会结构的理论基础和时代精神的内容”,在我国居于主流,所以立足在此之上的通俗情节亦即能够因在艺术与社会的关系层面实现了与集体意识的统一。而至“左翼”,进步思想的融入更是推动了家庭伦理剧的进程。在热映于1933 年的《姊妹花》中,家庭伦理情节服务于进步思潮,以亲情感化富人,此种设定虽未完全摆脱旧思想,但也在一定程度上探讨了社会现实;而后,“影戏”传统经蔡楚生的继承,又在艺术表达上有了突破创新,即如《渔光曲》以小猴之死的悲剧收尾既呈现了更鲜明的阶级对立,亦充斥批判意义,发人深思。

“左翼”现实主义借鉴了20 年代“鸳鸯蝴蝶派”的商业元素,在立足民族习惯的基础上抚慰观众,强劲了传统脉络,而现实主义与通俗伦理的凝合之所以广为接受,在于其所赋予现实主义影片的更贴近观众的表达,与之相接,《我和我的家乡》亦呈现出对通俗脉络的依托,而“普情化”的趋向则更是实现了现实主义的情感扩容。

(二)《我和我的家乡》汲“通俗性”而承的“普情化”塑构

于今,现实与情感的统一,使适应集体意识的情感元素得以承延民族话语,与当下现实主义相呼应,完补了大众接受。

《我和我的家乡》中亦有关于家庭关系的建构,而更为立体的人物和影像呈现通过普通人家的特殊事呈现出更现代化的普情,使共情更为强烈。

该片取普通人塑现实人,通过家庭关系的构建,延伸关系图谱,对植根家庭的琐事以予呈现。无论《北京好人》中由亲缘关系所迸发的情感与道德慰藉、《回乡之路》闫飞燕与老师间“类母女”般的相依,还是《神笔马亮》马亮与妻子间的夫妻依偎,皆顺延了普通伦理关系,而张北京为救表舅的医保卡事件、闫飞燕因老师建构起的行为动机、马亮隐瞒妻子投身乡村建设的看似荒诞又皆是有典型意义的特殊事,因而在根植“普情”却极具戏剧意味的现实主义电影中,影像与大众之间的关系被强化,成功觅得深入观众心灵的途径。

(三)《我和我的家乡》融“通俗性”而革的“数字化”呈现

21 世纪以来,数字技术带动了电影产业升级,如巴拉兹所言“电影是一种视觉文化”,除情节架设的“普情化”融入外,何以实现情感与视听的统一,亦为当下现实主义辨证发展的重要课题。

数字技术的突破带来了现实主义革新的必然,“左翼”的通俗性亦需得获新话语的呈现,就《我和我的家乡》来看,其借助数字技术不仅通过对通俗性的拓展为影片情感脉络提供了更全面的呈现方式,且更是籍数字媒体拓宽了“可视现实”的边界与现实主义的内蕴空间:

通俗脉络更全面的呈现是可视现实拓展的根基,在数字技术的支撑下,深层情感通过心理领域的外化为影片提供了更现实的渲染。如《最后一课》中,范老师模糊的神智籍镜头的虚化产生了时空交错,此中,观众不仅作为着通俗关系的欣赏者,且更是经沉浸的感官交织而成为了普情关系的参与者,更真实的范老师视角叙写出现实主义的情感。

循此,数字之革赋予了现实主义魅力的标签,但于后续发展,何以使通俗免于商业“异化”,亦为当下预留了思考空间。

四、总结

概言之,由《我和我的家乡》为例,当下现实主义电影呈现一定的历史接续,而“左翼”影像作为我国现实主义的开端,其所树立的叙事风格为当代提供了重要借鉴。但随时代变迁,我们在窥望历史的同时亦应以发展为基,使现实主义的创作立足文化、展望多元,尽可能呈现出既现代又民族的风貌,获更强动力。