中医药国际科技创新交流与合作的障碍与路径研究

张思文,姜庆丹

(辽宁中医药大学经济管理学院,辽宁 沈阳 110847)

中医药是中华传统文化的代表性符号,既是独特的卫生资源,也是具有原创优势的科技资源,长久以来在人类生命科学的发展历程中起着独特的作用[1]。科技创新是解决中医药关键难题、推动中医药现代化与国际化发展的强劲动力。2015年中国中医科学院研究员屠呦呦凭借青蒿素获得诺贝尔生理学或医学奖,引起国内外对中医药科技创新的重视;2020年中医药早期介入、深度介入、中西医结合治疗的特色疗法有效提升了新冠肺炎治愈率,得到众多海外国家认可,中医药科技正在成为中医药国际化发展的重要推力。本文对中医药科技创新的现状和面临的问题进行分析,以期为中医药国际科技创新合作路经探讨提供参考。

1 中医药科技创新的现状分析

近年来,国家重视中医药产业战略部署,始终将中医药创新发展、中医药特色传承放在突出位置,对中医药科技创新的支持力度稳步提升,传统中医药原理与现代科技的联系日益紧密,中医药科技创新能力持续提升,正迎来高质发展的新机遇。

1.1 顶层布局,营造良好政策环境

2021年习近平总书记在河南考察时给出重要指示,要推进中西医结合、中西药并用,努力推进中医药守正创新,促进中医药传承发展,在一定程度上体现了国家对中医药传承创新的重视。近年来国家将中医药传承创新作为中国特色社会主义事业的重要内容,先后颁布众多政策文件,为中医药创新发展把脉辩证,引航定向,从政策制度层面营造积极氛围。

2016年,国务院印发了《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》,强调要着力推进中医药创新,加强中医药科学研究,健全中医药协同创新体系[1];2019年国务院发布的《关于促进中医药传承创新发展的意见》提出:中医药传承创新是中国特色社会主义事业的重要环节,应着力推动中医药事业开放式创新,融合多学科建立中医药科研创新平台,鼓励中医药高校、科研院所协同创新,努力构建各部门协同联动的中医药科技创新管理机制[2];2021年《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》正式颁布,针对中医药在疫情防控工作中发挥的积极作用,为更好发挥中医药特色优势,再一次提出要重视中医药科技管理,鼓励各地区设立中医药科技专项,支持中医药科技创新研究工作[3];2023年2月,最新发布的《中医药振兴发展重大工程实施方案》中,也明确提出要实施中医药传承创新和现代化工程,从中医药科技创新平台建设、中医药古籍文献传承、中医药科技重点项目研究、中医药关键技术装备研究、做大做强中国中医科学院5个方面主推中医药科技创新发展[4]。鼓励中医药科技创新的系列政策梳理见表1。

表1 中医药科技创新系列政策梳理

受益于顶层谋划布局,全方位、开放式、立体化的中医药科技创新政策体系已初步建立,为中医药传承创新提供了有力支撑。

1.2 成果丰硕,守正创新效果显著

随着对中医药传承创新的重视,我国中医药科技创新实力正不断增强,传统中医药与现代科技的结合日益紧密,中医药科技创新成果丰硕。

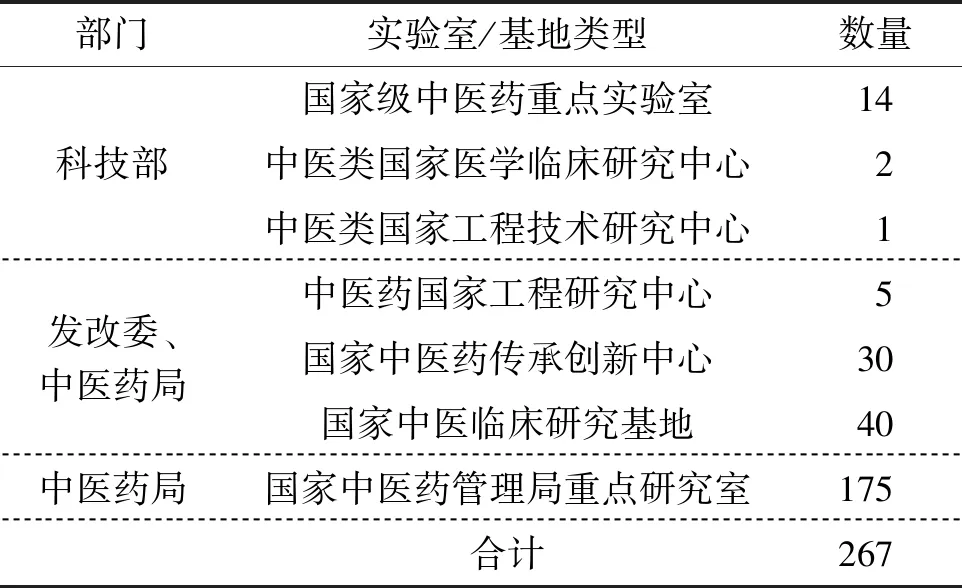

一是推进中医药重点实验室和技术中心建设。近年来,国家重视中医药传承创新发展工作,先后颁布实施了多份政策文件,如2019年中共中央、国务院颁布实施了《关于促进中医药传承创新发展的意见》、2023年国务院办公厅印发了《中医药振兴发展重大工程实施方案》。为了抓紧政策落实,由科技部、中医药局等多部门牵头,先后建立了200多个中医药领域的重点实验室和30多个中医药技术创新中心[5];2019-2021年国家药监局公布的两批共计117个国家重点实验室中,有27个中医药领域的重点实验室,致力于中药质量安全评价、中药材及饮片质量控制、中医药循证评价等领域的技术创新与突破[6]。这些重点实验室和研究基地助力中医药科技研发成果转化,促进中医药科技创新能力提升,同时也产出了一大批受到国际认可的中医药科技成果,推动了中医药科技创新领域的国际交流与合作,实验室及基地建设成果见表2。

表2 中医药领域实验室及基地建设情况

二是加强中医经典理论巩固与经验继承。近10年来,以国家中医药管理局为牵头单位,协同各地区中医药研究院、中医文献信息研究所共同推进中医药古籍的整理挖掘,出版了包含416种中医药古籍的《中国古医籍整理丛书》,对少数民族医药文献的整理也超过160部,出版了涵盖56个民族药物、方剂、针灸等传统医药知识的《全国少数民族医药古籍》,极大的促进了中西医文化与技术的交流。同时也高度重视名老中医、国医大师诊疗经验、学术思想的活态传承,先后对超过200位名老中医的临证经验进行系统研究[7],持续开展全国基层名老中医药专家传承工作室建设,建立了汇集现代名老中医优质数据资源的名老中医传承国家服务平台,收集整理了210位名老中医4万多份医案和40余位国医大师的学术思想与临证医案,整合了349首名老中医有效方药和100项名老中医特色诊疗技术[8],在中医药技术传承、临床经验指导方面具有重要价值。

三是形成一批中医药特色诊疗方案。中医传统理论的深化和继承,推进了中医药学科的创新发展,在缺血性中风、糖尿病、非小细胞肺癌等疾病防治方面取得了较好成果。陈竺院士及团队按照方药配伍原则,联合全反式维甲酸和三氧化二砷两药协同靶向致癌蛋白治疗急性早幼粒细胞白血病的“中国方案”,让患者5年生存率达到90%以上,获得了“舍贝里奖”[9],被世界医学界所瞩目;吴以岭院士团队用中医脉络学指导微血管病变防治,创立了“理论+临床+新药+实验+循证”一体化的中医学术创新与转化新模式,促进了中医药临床专科的发展;新冠疫情期间,还筛选出的以中成药为主要构成的“三药三方”,在改善新冠症状,阻断病情恶化等方面起到了重要作用,除此之外,更是实现了中医脉络学说、中医体质学说等系统理论体系的建立,推动了中医临床理论的发展。2002-2022年中医药国家级科技获奖58项(国家最高科学技术奖1项,国家科技进步奖“一等奖”7项、“二等奖”44项,国家自然科学奖“二等奖”2项,国家技术发明奖“二等奖”4项)[10]。

1.3 效用凸显,助力国际交流合作

中医药科技创新领域的突破助推了该领域的国际交流与合作,不论是合作规模、合作形式、合作数量都产生了较大的进步,中医药国际地位在日益提升。

1.3.1 国际影响力大幅提升

2019年召开了第72届世界卫生大会,此次会议通过了《国际疾病分类第十一次修订本》,其中新增传统医学模块,包含了传统医学的150种疾病和196种证候,世界病症分类体系首次新增以中医药为基础的构建,中医药正式进入到世界主流医学体系之中,在法理上迈出国际化的重要一步。2020年,为了更好地将中国抗疫经验积极推广到全球,《新型冠状病毒诊疗方案(试行第七版)》英文版中医方案部分,由世界中医药学会联合会翻译专业委员会审定,面向海外发布,得到众多国外同行认可。中医药已经传播到世界196个国家和地区,针灸在113个国家获得许可,其中29个国家设立了相关法律法规,20个国家将针灸纳入医疗保险体系,还有部分国家健康保险体系覆盖其他中医药疗法[8]。中国政府同40多个国家和地区签署了专门的中医药合作协议,海外建立的中医医疗机构达8万多家,各类中医药从业人员约有30万,中医药已经成为中国与欧盟、东盟、非盟、金砖国家等区域性国际组织合作的重要领域。

1.3.2 科流合作成果丰富

在合作项目方面:2015年起,国家中医药管理局设立中医药国际合作专项,支持鼓励中医药标准研制、关键技术突破等领域的中外合作。根据国家中医药管理局和中国政府采购往公开数据整理,自2015年首批17项中医药国际合作专项项目起至2022年,累计通过360项国际中医药合作项目,覆盖上百个国内外中医药单位,投入金额超过2.32亿元[9]。2015-2022年中医药国际合作专项见表3。

表3 2015-2022年国家中医药管理局中医药国际合作专项概况

在论文发表方面:根据SCI数据库检索统计,全球每年发表的中医药相关科学引文索引SCI论文数量呈倍数增长,近10年平均每年收录的期刊论文近6000篇,2018-2022年,收录中医药相关文献49,036篇,被高引327篇近10年以中医药为关键词检索SCI收录论文数量见表4。

表4 2012-2022年以中医药为关键词SCI收录论文量

在合作基地建设方面:目前我国已经建成30个较高质量的中医药海外中心和56个中医药国际合作基地,与英国兰维多利亚学院、瑞典卡罗琳斯卡学院、乌普萨拉大学、卢森堡国家健康研究院等国外机构保持稳定合作关系,加速推进中医药国际化进程。

在国际标准制定方面:我国与国际标准化组织合作制定颁布64项中医药国际标准,2022年3月,在世界卫生组织官网上,《WHO中医药术语国际标准》正式发布,这是WHO总部第一次正式向194个成员国发布中医药术语的英译标准,为中医药国际化交流奠定基础。

1.3.3 国际援助互利共荣

长期以来,我国积极推动中医药技术国际援助工作,为构建人类卫生健康共同体做出了重要贡献。据统计,近年来我国在发展中国家特别是非洲国家开展艾滋病、疟疾等疾病防治援助工作,先后派出中医技术人员400余名,分赴坦桑尼亚、科摩罗、印度尼西亚等40多个国家[11]。青蒿素是我国率先发现并成功提取的特效抗疟药,为我国彻底消除了疟疾。近年来,我国政府多次开展以青蒿素为核心的大规模国际抗疟援助,截至2021年底,累计提供青蒿素药品数10亿人份,为30个国家建造疟疾防治中心,仅撒哈拉以南非洲地区就有约2.4亿人受益于青蒿素联合疗法,极大地推进了全球疟疾防治工作[12]。疫情爆发以来,更是积极总结中西医结合的有效诊疗方案,并向全球各国分享。数据显示,目前至少有150个国家或地区接受了我国的防疫经验信息,10余个国家接受了我国捐赠的中医药抗疫产品[13]。

2 中医药科技创新面临的问题

2.1 创新能力不足,限制特色优势发挥

当前中医药科技创新能力还较为乏力,有相当大的进步空间,与现代科技的融合程度还有待加深,对于中医药产业高质量发展的推动作用有限,甚至一定程度上限制了中医药特殊优势的发挥。一是中医基础理论创新不足。中医基础理论是中医药事业的根基,也是中医药科技创新的理论源泉。近年来我国高度重视对中医基础理论的开发,虽然取得了长足进步,但在关键性问题上还没有取得较多突破,理论研究大多倾向于模仿跟踪西医前沿理论,对传统中医理论的诠释依然以悟性思维为主,解读一致性欠缺,阻碍了对中医药理论的现代化理解和突破创新。二是具备中医特色属性的设备稀缺,中医临床医疗设备种类较少,技术开发水平较低,对临床诊疗的参与度有限,大多集中在红外线针灸治疗仪、中药熏蒸仪、推拿理疗仪等层面,且标准建设不健全,极度缺乏高水平、智能化、规模化的技术供给能力,限制了中医药在重大科学问题、疑难病症的诊治方面发挥特色优势。

2.2 科研人才不足,团队建设薄弱

中医药事业始终面临着高水平的临床和科研人才匮乏的问题,尤其是多学科交叉领域的中青年高端创新人才和领军人才储备不足。科研人才缺失的根源是各阶段人才培养机制不健全,中医药院校以培育复合型人才为主要目标,缺少对于专精科研能力的塑造;医院更多关注科室建设和临床服务增进,对医疗人员科研能力的重视相对不足;医药企业的科研项目往往与科研机构或高校合作,没有独立科研团队,缺少针对性科研投入,影响了中药新药的创新研发和原有产品的深度开发,制约了中医药企业的高端发展。中医药人才短缺也直接导致中医药科研团队基础薄弱,大多数中医药科研团队都是以行政科室为基础形成的,缺少跨学科研究视野,甚至很多团队是为了申请课题而组成的临时性团队,管理松散、目标分歧,缺少长期磨合与协作经验,也无法保证稳定的成果输出,无法满足中医药领域重大科研难题的研发需求,实现中医药科技创新效率提升。

2.3 成果转化率低,欠缺动力支持

科技成果转化率较低、转化形式单一、转化周期较长等问题是制约中医药科技创新实力提升的关键因素。数据显示我国中医药科技成果转化率不足10%[14],相较于发达国家科技成果转化率高达50%还有极大的差距,而这其中能形成产业规模的更是不足5%[15]。究其原因,一是大多数中医药科研人才都隶属于高等院校,在科研成果转化意识方面较为淡薄,成果形式多数集中在理论层面或实验室研究,与产业实际相脱节,在促进中医药产业链延伸方面作用极其有限;二是现有成果转化机制不够健全,虽然国家出台的相关政策中有明确提出加速推进中医药科技成果转化的相关要求,但在政策落实层面却没有匹配相应机制,在成果转化为收入分配、技术扩散、社会效益、知识产权保护等方面都缺少统一的政策标准,高校、企业和成果转化相关部门之间联系不够紧密,缺少顺畅沟通渠道,“政-产-学-研-医”协同创新机制尚未成熟,部分地区虽然建立了中医药科技成果转化支持平台,但平台使用率和效能并不突出,对于中医药科技成果转化的动力支持明显不足。

3 中医药科技创新国际交流合作的障碍

3.1 文化差异下中医药国际科技创新交流的认知障碍

在中医药国际交流与合作的过程中,始终面临着各国文化背景差异、接受度不同的困境。中医药是中华传统文化的瑰宝,在其完善和发展的过程受到中国传统唯物论、辩证法影响深刻,形成了基于阴阳五行学说、藏象学说、经络学说、辨证论治等学说为基础的独特的理论体系[16],是中华民族几千年来健康养生理念与实践经验的凝练。中医药与现代西方医学从整体观念到施治方法都存在显著差异,因此在文化交流传播过程中,不同国家由于文化传统、风俗习惯、宗教信仰的不同,对待中医药的观念与接受度也大相径庭[17],再加上中医药术语翻译规范性不足、缺乏文化语境等问题,导致部分国家对中医药存在伪科学的错误印象,缺乏对于中医药的基本认知和信任,极大地影响了中医药国际技术交流与合作。

3.2 标准缺失下中医药国际科技创新交流的准入障碍

近年来,我国加强了中医药国际标准化工作,为中医药的传承与国际化提供了一定助力,但是在中医药国际标准建设方面尚有较大的发展空间。一方面,中医药由于其特殊的理论背景、施治观念等,在相关产品的临床评价、药理毒理、生产工艺、质量控制、产品注册等方面的标准制定不能完全参照现代西方医学,所以在标准化建设方面无法兼顾自身特色与别国认同;另一方面,各国建立在现代医学体系基础上的卫生法规和技术标准,形成了客观上的政策性、技术性壁垒[18],例如很多国家没有中医师资格认证,只有西医才能使用针灸。美国的《植物药产品行业指南》、加拿大的《天然健康产品管理法规》以及欧盟的《传统草药注册程序指令》等文件,对于传统草药在其国家内部的注册、上市与销售都进行了严苛的规定,极大地影响了中医药产品的出口贸易,形成了强硬的政策性壁垒,在一定程度上阻碍了中医药技术交流。

我国拥有的上万种中药资源,而由中国推动在ISO成立的中医药技术委员会(ISO/TC249)目前公开发布的国际标准仅有89项[19],相较已知的中药资源数量占比极小,极大地阻碍了中医药在其他国家和地区的注册准入。与此同时,中医药领域的国际标准与国内标准也无法有效衔接,现有的76项国家标准、行业标准,均未采用国际标准,这也阻碍了国际标准在国内的技术验证和实施应用。整体而言,标准间的协调统一性需要加强[20],被世界各国普遍认同的标准规范尚未建立,标准缺失问题客观上成为了中医药参与国际技术交流与合作的准入障碍。

3.3 合作机制不健全成为中医药国际科技交流合作质量的障碍

目前中医药国际交流合作大多集中在政策互惠、生产要素互通和中医药服务贸易等层面,关于中医药科技创新、中医药作用机理、中医药关键技术突破、中医药临床疗效评价等较高层次的科技领域合作交流还不多,中医药国际科技创新交流合作的整体水平与质量还有待提高[21]。科技合作是中医药整体实力提升的关键,虽然目前我国借助“一带一路”战略与沿线国家保持了较好地交流与合作基础,但从整体来看,依旧缺乏具有较大影响力的交流合作项目,也缺乏产生较大效益的科技合作产品,中医药国际科技合作机制还不够健全。我国亟需建立高层次、有影响的中医药国际科技合作的政策法规,建立有利于保留中医药自身特色又与国际标准接轨的合作机制,合作机制不健全极大地限制了中医药国际科技交流合作的质量与效果。

4 实现中医药国际科技创新合作的路径

4.1 借势“一带一路”,打造中医药文化海外传播矩阵

在国际领域,文化的传播常常要受到国家间政治、经济、贸易等因素的影响,“一带一路”倡议是基于我国与沿线国家双多边合作机制的国家级顶层合作倡议,为中医药文化的推广创造了巨大的机遇。可充分利用“一带一路”倡议契机,积极开展政府间及国际组织间对话,促进文化交融,提升中医药文化认同,不断提升中医药文化软实力及国际影响力,为中医药国际科技创新交流合作提供稳定的内生动力[22]。

重视海外主流媒体、社交媒体平台、学术媒介的宣传,重视互联网、大数据等新兴技术与传统媒介结合,打造中医药文化海外传播矩阵。如《人民日报海外版》已经在外网发行37年,通过实施数字化转型,目前已构建起涵盖报纸、网络、移动终端等立体化现代传播体系[23],对中医药文化的海外宣传起到了至关重要的作用;中国国际电视台目前已经开办6个电视频道,建立非洲、北美、欧洲3个海外分台,海外社交平台粉丝总数超过1.5亿,客户端累计下载量700万,国际用户超过九成[24]。要充分借助新闻媒体、网站、社交平台等新媒体形式,宣传中医药文化,打造精品短视频、广告、纪录片、电影等影像产品,弥补由于文化背景、语言环境差异带来的交流障碍,为中医药科技交流合作打造良好的认知氛围。

4.2 实施国际标准化战略,促进中医药标准化与知识产权保护互利协同

近年来中医药国际标准发布速度增快,引用频次增加,研究工作活跃,越来越多的国家认识到中医药的重要性,将之纳入本国的国际标准战略之中。韩国、日本等具有传统医药历史的国家正在开展传统医药标准研制工作,加速推进本国传统医药的国际化,而以美国、欧盟为代表的西方国家利用药品准入标准甚至是食品标准,严格阻碍中医药进入其国内市场。在此情形下,我们需要制定中医药国际标准化战略,从宏观层面明确中医药国际标准化的任务与目标,不断创新工作机制,充分利用我国承担ISO/TC249秘书处工作的契机,发挥我国主导性参与WHO国际疾病分类(ICD-11)传统医学部分制定工作的优势,不断加深同ISO和WHO的合作,就国际标准制定、国际标准转化、标准化法律法规、标准化原则与方法等重要事项,提出相应建议,积极借鉴日本汉方药等其他发展模式,提升我国中医药国际标准化竞争力[25]。

重视知识产权战略与中医药标准化的内在协同,建立中医知识产权与中医国际标准间的转化机制,增强专利保护意识,搭建中医药技术标准与知识产权信息共享平台,为创立我国具有自主知识产权的中医技术标准体系提供技术支持。

4.3 建立中医药科技创新体系,健全中医药国际科技合作协调机制

我国应以推动中医药的现代化与国际化为目标,遵循中医药国际科技合作的特点和规律,强化中医药国际化战略顶层设计,建设整体布局合理、层次定位清晰、主体责任明确、管理机制健全、外放协同共赢的中医药科技创新体系。政府相关部门以宏观视角统筹配置,制定促进中医药科技合作的相关制度与法规,明确中医药国际科技合作的思路与方向,制定清晰的中长期发展规划与短期合作目标,从政策制度层面为中医药国际科技合作营造良好氛围。

借鉴国外先进科技创新成果,主动策划和参与有重大影响的中医药国际合作项目,从内部挖掘中医药科技资源,加强中医药科技创新合作专项投入,启动一批高层次的、有影响的重大科学计划或科学工程,建立既符合我国国情又与国际惯例接轨的合作协调机制,推动高水平的国际中医药技术交流与合作。

注重联合海外先进中医药机构进行合作技术创新,将国外优质科技资源有效融合到中医药创新全过程,加强重点领域攻关。在疾病攻克方面,以中医药具有防治优势的全球性疑难疾病为重点;在中医药技术方面,围绕中医药重大共性技术、关键技术开展合作,逐步打破国外政策与技术壁垒;在科技成果方面,围绕中医药产品研发、发明专利、成果转化应用示范,积极探索具有较大影响力的中医药科技成果,从多渠道建设高水平的中医药国际协同创新网络,为可持续的中医药国际技术交流与合作奠定基础。