《中秋帖子词卷》,乾隆君臣的中秋雅聚实录

文:幼闵 图:苏富比

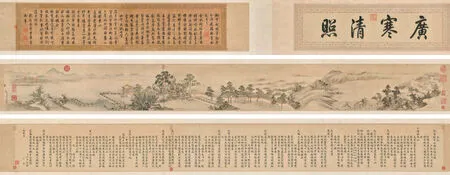

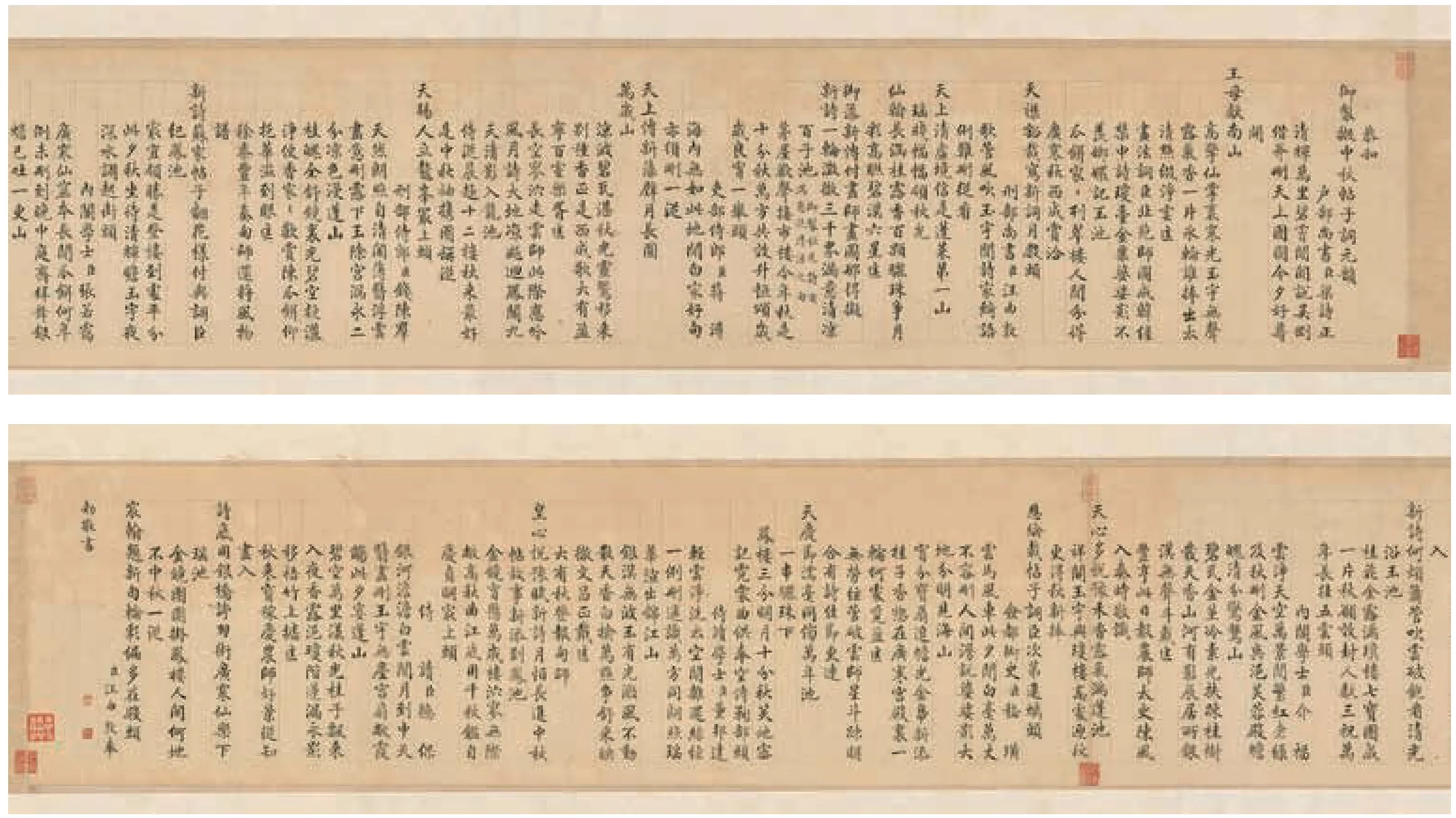

乾隆、董邦达《中秋帖子词卷》水墨藏经纸本/设色纸本手卷(引首)24cm×79.5cm;(乾隆书)24cm×107.4cm;(董邦达画) 24cm×231.5cm;(汪由敦书) 24cm×221.9cm来源:香港苏富比,皇尊瑰宝——清代宫廷珍艺专拍

咏中秋题材的书画诗句无数,当中知名者如王献之《中秋帖》、宋徽宗《闺中秋月》、米芾《中秋诗帖》等。2022年苏富比香港春拍上曾经拍过一件乾隆、董邦达《中秋帖子词卷》,此时读来甚是应景。《中秋帖子词卷》手卷长达6.4米,约成于丙寅年(1746年),是诗作也是画作,全卷由四部分内容组成:引首乾隆题“广寒清照”,续书《咏秋》七言四首,后董邦达绘众人庭中赏月之景,再由户部尚书梁诗正、刑部尚书汪由敦、吏部侍郎蒋溥、刑部侍郎钱陈群、内阁学士张若蔼、介福等人应和成诗。卷中书画合璧,内容丰富,从这君臣和唱的山水诗画巨制中,既可见乾隆浓浓的“中秋情结”,又可见乾隆在位初期的雄心壮志。

缘起乾隆赏王献之《中秋帖》有感

乾隆对王献之《中秋帖》有多喜爱?这个问题看看他在《中秋帖》上的题字与钤印便知。这幅《中秋帖子词卷》又可称为《中秋帖》的众多“衍生品”之一。

乾隆十一年(1746 年)八月,乾隆读王献之《中秋帖》有感,时值中秋,便按其韵律句构,写下《拟中秋帖子词有序》七言四首并装裱在《中秋帖》卷后作为评价赏析。乾隆随后命董邦达就《拟中秋帖子词有序》绘画,配以内廷翰林诗文和作,整个过程以笔墨纪录,成为一件独立作品,即这卷《中秋帖子词卷》。

《中秋帖子词卷》引首为乾隆御笔“广寒清照”四个大字,采用了清宫特制的海波纹笺;广寒即月宫,带出了全卷的主题——中秋。紧接着的《拟中秋帖子词有序》也是乾隆御笔,写在极珍罕的藏经纸上,内容与王献之《中秋帖》后之题跋完全相同。

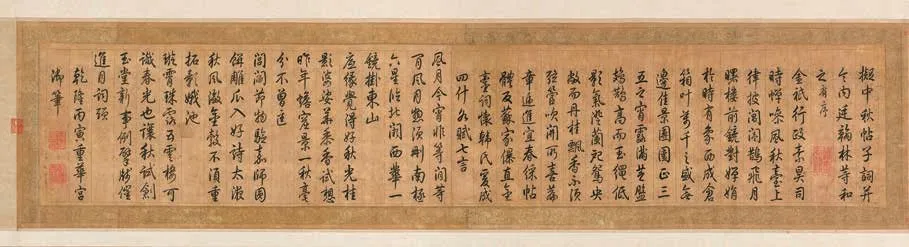

乾隆 《拟中秋帖子词有序》

“金祗行政,素昊司时。蝉噪风秋,台上律披阊阖;鹊飞月曙,楼前镜对婵娟。于时有象西成,仓箱叶万千之盛;无边佳景,团圞正三五之宵。露满芝盘,鳷鹊高而玉绳低影;气澄兰戺,鸳央敞而丹桂飘香。不须弦管吹开,所喜篇章递进。宜春彩帖,体反苏家。儤直金銮,词怀韩氏。爰成四什,各赋七言。”

风月今宵非等闲,等闲风月总须删。

南极六星临北阙,西华一镜挂东山。

底缘觉得好秋光,桂影婆娑华黍香。

试想昨年蟾窟景,一秋毫分不曾匡。

闾阎节物验嘉师,圆饼雕瓜入好诗。

太液秋风潋金縠,不须重拓影娥池。

璇霄珠露五云楼,可识春光也让秋。

试创玉堂新事例,擘笺催进月词头。

乾隆丙寅(1746)重华宫御笔。

后有落款:“乾隆丙寅八月拟成此词,既命内廷词臣属和,适橅大令《中秋帖》,因录于卷后。际此良时,实获心赏,并志之以纪几余雅兴,三希堂御笔。”由此可知,丙寅八月某天,乾隆在养心殿“三希堂”里临摹了一遍《中秋帖》,写下了《拟中秋帖子词》,并且要词臣们和他的诗。也就是从这一年(丙寅)开始,乾隆便开始了他长达十五年的“中秋创作情结”。

据《清史稿·高宗本纪》:“(弘历)康熙五十年八月十三日生于雍亲王府邸。”乾隆皇帝的生日是农历的八月十三日,恰值秋狝季节,清代将皇帝的生日称为“万寿节”。依照惯例,一般都在避暑山庄举行庆祝活动。乾隆的生日与中秋节只隔一日,因此,乾隆帝在山庄谕旨曰:“八月十三上万寿节,皇太后行宫行礼,御澹泊敬诚殿扈从王公大臣行庆贺礼,上奏皇太后於卷阿胜境侍膳,此王公大臣等宴凡三日。”也就是说万寿节和中秋节连在一起放假三日庆贺。

此后十五年里,每逢中秋佳节,乾隆都会围绕着这首《拟中秋帖子词》叠韵作诗,持续以新韵律写诗。每次诗前均有一则小序,或描写眼前美景,或追忆过往岁月,或记述当年大事,宣扬国泰民安的政绩。至于成诗地点,则视乎当时皇帝所在之地,或在避暑山庄,或在行营,皆有赐宴赏月数天并命画家绘画,同行群臣赋诗以咏,成中秋宫中新习俗。除偶然天灾人祸或生离死别有坏雅兴以外,每年八月都会有所创作,直到十首迭前韵作品完成才结束,一套十幅全收入《石渠宝笈三编》之中。可见乾隆对“中秋佳节”这一传统节日的重视程度。

诗画呼应,各有千秋

《中秋帖子词卷》中,介乎乾隆御诗与词臣和唱的山水画,由董邦达绘制。为何是董邦达?能巧妙地以笔墨转化皇上心意者,并非一般宫廷画家。

董邦达为官35 年,深得乾隆皇帝厚爱,70 岁时还得乾隆钦赐“紫禁城骑马”。乾隆帝对董邦达的山水画推崇有加,收录于《石渠宝笈》的作品亦为数不少,三编合计近二百件,且大多有乾隆御题。乾隆曾赞扬其山水画激发了自己的诗兴,感叹:“为他山水幽佳处,往往寻题趣有余。”

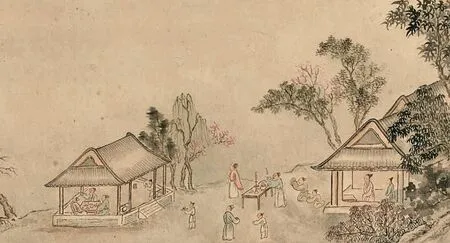

展开《中秋帖子词卷》,开首为烟云缭绕的树林房舍,户外摆设供桌,有人翘首拜月,另有人物围坐在亭内赏景。画卷中段,庭院中有十数人聚首畅谈,紧接其后有儒者在山涧池旁观水;树丛后有一组人物在楼阁内观景。最后以平远山水作结,引领着楼阁前面凭栏远眺的人物视线,将画意推向无限寥廓的远方。全卷整体气氛清雅,布局严谨,画中情景对应乾隆诗文,诗画呼应,匠心独运。画面中描绘得一丝不苟的亭台楼阁,也显示出了董邦达的界画功底。符合词臣阮元后来在《石渠随笔》称其“屋子皆整齐界画,无作草草茅庐者”的记载。

董邦达在完成绘画后,毕恭毕敬地落款“翰林院侍读学士臣董邦达奉勅敬绘”。更有趣的是,在和诗的大臣中,也出现了董邦达的身影,他不仅完成了绘画,还和诗一首。

侍读学士,臣董邦达。

轻云净洗太空闲,杂沓丝弦一例删。

遥识万方同朗照,瑶华渲出锦江山。

银汉无波玉有光,微风不动散天香。

白榆万照争舒采,映彻文昌正戴匡。

大有秋登报甸师,皇心悦豫赋新诗。

月恒长进中秋帖,故事新添到凤池。

金镜宵悬万岁楼,泬寥无际敞高秋。

曲江底用千秋鉴,自庆贞明最上头。

董邦达画开首:一组人物在户外摆设供桌翘首拜月,另有人物围坐在亭内赏景

董邦达画中段:庭院中有十数人聚首畅谈

董邦达画尾段:(右至左)儒者在山涧池旁观水,树丛后一组人物在阁楼观景,阁楼前二人凭栏远眺,将画意推向无限辽阔的地方

内廷翰林恭和御制元韵九首

君臣共同唱和的融洽场面

《中秋帖子词卷》卷后还有内廷翰林恭和御制元韵九首,分别是户部尚书梁诗正、刑部尚书汪由敦、吏部侍郎蒋溥、刑部侍郎钱陈群、内阁学士张若霭、内阁学士介福、佥都御史嵇璜、侍读学士董邦达、侍读德保,皆为乾隆身边的词臣。

这之中有四人书法尤佳:梁诗正“书初学柳诚悬,继参文赵,晚师颜李”;汪由敦“书法力追晋唐大家,兼工篆隶”;钱陈群“年臻耄耋,所进诗册,自缮行书,极有风致”;嵇璜“字体出于唐碑”“精小楷,能于胡麻上作书”。

细读这几位词臣的题诗内容,他们或描写中秋典故,或描写节庆之景,如钱陈群和诗:“稌黍丰年奏甸师,还将风物谱新诗。”又如德保云:“秋来宝稼庆农师,好景从知尽入诗。……一从宸翰题新句,轮彩偏多在殿头。”诗句内容处处流露出君臣共同唱和的融洽气氛,首首暗喻即将到来的乾隆新政时代。

翻查《乾隆起居注》,乾隆于丙寅年赐宴与一众皇公大臣欢度中秋,跋语云:“时维八月,序属中秋……先诏会诸王贝勒贝子、公、将军等,肆筵设席,时庸展亲,较爵论年,自黄耇台背,暨幼子童孙,莫不翼翼愉愉。瞻笑语之龙光,乐在宗之载燕。次日,诏廷臣自大学士以下,按部就班,或左或右,品百笾,行三爵,圣情悦豫,天章烂然,群工拜扬。”可知乾隆于这一年赐宴与一众皇公大臣欢度中秋并命内延翰林和词臣唱和,录于《中秋帖》卷后,以纪雅致盛事。

乾隆在诗序中云:“试创玉堂新事例,擘笺催进月词头。”明确表示要在宫廷开创雅集新形式。“赐宴”与“和诗”对于乾隆而言,发挥着相似的作用。乾隆用“和诗”的方式来增进与大臣的关系,这种互动或许是其希望通过中秋帖子词来达到政治目的。由此可见,《中秋帖子词卷》不仅是记载君臣之间的宫廷雅聚,更开启了历时十五年与朝中重臣的互动,象征着一个新时代的正式开始。乾隆在丙寅年,即登基第十一年,在新年伊始时即下旨大赦天下,更宽免各省钱粮,以惠百姓。在文化方面,除设“三希堂”外,一系列的诗画创作活动,均彰显出这位时年仅35 岁的皇帝将要宏图大展的决心。