氯虫苯甲酰胺对荔枝蒂蛀虫不同虫态的室内毒力测定

董永龙,姜子德,习平根,冼继东

(华南农业大学植物保护学院,广州 510642)

荔枝蒂蛀虫ConopomorphasinensisBradley,也称荔枝蛀蒂虫,属于鳞翅目Lepidoptera细蛾科Gracilariidae,是为害荔枝和龙眼的重要害虫,在我国荔枝、龙眼主产区均有分布。20世纪90年代以来,荔枝和龙眼受其为害呈现越来越严重的趋势,平均果园发生率达67%,发生严重时可达90%以上,产量损失高达50%以上,并且严重影响了果品的产量和品质(姜子德等,2011)。近几年来,在广东省部分荔枝园中,成熟期果实受害率高达60%~80%,产量损失30%~40%(刘冬梅等,2020)。荔枝蒂蛀虫主要以幼虫钻蛀为害荔枝、龙眼的果实、花穗、嫩梢和嫩叶,嗜好为害荔枝龙眼果实(Schulte,2007),其为害的隐蔽性增加了防治难度,常造成大量减产甚至失收。在防治该虫的过程中,由于大量地滥用化学杀虫剂,使农药残留严重超标,直接影响了荔枝的出口,也造成了巨大的经济损失(李文景等,2018)。在生产上,对荔枝蒂蛀虫的有效控制成为了保证荔枝产量和品质的重要因素之一。目前,荔枝蒂蛀虫的防治方法仍以化学防治为主,在生产上防治荔枝蒂蛀虫常用的药剂有氯氰菊酯、高效氯氰菊酯和毒死蜱等有机磷农药单剂以及高效氯氰菊酯·三唑磷和氯氰菊酯·毒死蜱等复配杀虫剂(冼继东等,2011;徐淑等,2020)。但是某些药剂长期大量使用,抗药性问题已十分突出,已不能有效控制荔枝蒂蛀虫的危害,有些药剂则安全性较差,大量使用后易对非靶标生物造成风险而影响生态平衡。使用最多的是拟除虫菊酯类农药,如高效氯氟氰菊酯,由于荔枝蒂蛀虫抗药性增强,在一些产区的防效明显下降(李鹏燕等,2016)。果农为了保住产量,往往加大用药浓度和增加施用次数,不可避免地产生果品农药残留超标和对环境造成污染等副作用。因此,生产上迫切需要高效、安全的防治药剂。

氯虫苯甲酰胺(Chlorantraniliprole)是一种含邻甲酰胺基苯甲酰胺类化学结构的新型广谱杀虫剂,属于鱼尼丁受体激活剂,其对鳞翅目害虫具有极高的杀虫活性,防效极佳(Cordovaetal.,2006;Sattelleetal.,2008)。研究报道氯虫苯甲酰胺对于果园中蜘蛛类和蝽类以及草蛉、瓢虫及食蚜蝇类天敌等常见天敌都是安全的(刘芳等,2009;Barbeeetal.,2010)。由于氯虫苯甲酰胺即使在很低质量浓度下仍具有相当好的杀虫活性,且广谱、残效期长、毒性低、与环境友好,因此,近来年该药剂广泛应用于农业害虫的防治中(Falinetal.,2019;Gongetal.,2020;关春林等,2020)。例如,在田间应用35%氯虫苯酰胺水分散粒剂防治梨木虱PsyllachinensisYang et Li、桃小食心虫Carposinaniponensiswalsingham等果树害虫,均表现出理想的防治效果(张怀江等,2014;关春林等,2020;Kongetal.,2021)。吴学步等(2012)曾报道5%氯虫苯甲酰胺悬乳剂1 000倍液的对荔枝蒂蛀虫的田间防治效果最好,赵亚等(2019)利用氯虫苯甲酰胺悬浮剂高剂量单剂及其混配药剂防治荔枝蒂蛀虫,在田间取得较理想的防治效果。为了提高药剂的防治效果,实现精确用药,掌握药剂对不同虫态的杀虫活性是极为重要的依据,而氯虫苯甲酰胺对荔枝蒂蛀虫不同虫态的杀虫活性方面的研究较少,本研究通过在室内采用喷雾法和药膜法,测定了氯虫苯甲酰胺 5个浓度梯度对不同日龄荔枝蒂蛀虫的卵和初孵幼虫的抑制作用以及对成虫的触杀作用,建立毒力回归方程,并以果园常用药剂高效氯氟氰菊酯作为标准药剂,对比分析了氯虫苯甲酰胺的相对毒力指数,以明确氯虫苯甲酰胺对荔枝蒂蛀虫的杀虫活性,旨在为田间精准用药防控荔枝蒂蛀虫提供依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

荔枝蒂蛀虫:从珠海唐家湾镇心田荔枝园中捡拾受害的荔枝落果,带回实验室后,平铺于地上,并覆盖上一层荔枝叶或者放一张褶皱的报纸,每天定时收集虫蛹。待羽化后收集同一天羽化的成虫作为供试虫源。

荔枝蒂蛀虫卵的收集:将羽化后的荔枝蒂蛀虫成虫按雌雄虫1∶1的比例置于养虫笼内(30 cm×30 cm×30 cm),30对以上;将有卫生卷纸包裹的新鲜荔枝果放入养虫笼中,24 h后把产有卵的卫生卷纸取出,换上新的卷纸,重新置于养虫笼中。每天收集的卵用于试验。

供试药剂:95.3%氯虫苯甲酰胺原药,由杜邦贸易(上海)有限公司生产;95.0%高效氯氟氰菊酯原药,江苏扬农化工集团有限公司生产。

1.2 试验方法

1.2.1供试浓度的配制

分别将氯虫苯甲酰胺和高效氯氰菊酯原药溶解至200 mg/L和1 000 mg/L的丙酮溶液,定容于50 mL容量瓶中作为母液,再用含有0.1% Triton-X 100水溶液将上述两种药剂分别稀释为纯药质量浓度分别为100、10、1、0.1和0.01 mg/L的5个浓度梯度,用于毒力测定。

1.2.2氯虫苯甲酰胺对荔枝蒂蛀虫卵及对初孵幼虫的毒力测定

将配制好的5种不同质量浓度的氯虫苯甲酰胺和高效氯氰菊酯分别处理产下24 h、48 h和72 h后蒂蛀虫的卵,处理方法为将药剂均匀喷施于着有一定数量荔枝蒂蛀虫卵的卷纸上,以卷纸湿透为准。晾干后放置于直径为15 cm的培养皿中,放置于温度26±1℃、相对湿度65%~70%、光周期14 L∶10 D的人工气候箱中培养,以喷施清水为对照,每个处理3次重复。于24 h后每天观察记录卵和初孵幼虫的存活情况,卵已孵化的则记为存活,卵未孵化的记为死亡,同时记录已孵化后初孵幼虫数的死亡数,直至卵全部孵化或者死亡为止,根据所记录的数据计算卵校正孵化抑制率和初孵幼虫校正死亡率。

1.2.3氯虫苯甲酰胺对荔枝蒂蛀虫成虫的毒力测定

将配制好的5种浓度的药液,由低浓度到高浓度开始,取3 mL药液加入直径为35 mm,长为200 mm的玻璃试管中,倾斜试管并慢慢转动待药液在管内分布均匀时,倒出药液,放置于室内通风处自然晾干约1 h,形成药膜,药膜浓度即为药液浓度,然后在每试管中分别接入羽化后2 d的健康、活跃的荔枝蒂蛀虫成虫10头,用橡皮筋将纱布扎紧封口,以清水为对照,每处理重复4次。将试虫置于温度25±1℃,相对湿度70%±5%,光周期14 L∶10 D的人工气候箱中,24 h后检查死亡虫数。检查时将玻璃试管横放并轻敲管壁、慢慢转动试管,如虫体无明显移动则视为死亡。

1.3 数据统计与分析

试验所得数据采用以下公式计算:

卵孵化抑制率(%)=未孵化的卵数/处理总卵数×100;卵校正孵化抑制率(%)=(处理组卵孵化抑制-对照组卵孵化抑制率)/(100-对照组卵孵化抑制率)×100;

初孵幼虫死亡率(%)=已孵化但死亡的初孵幼虫数/总初孵幼虫数×100;初孵幼虫校正死亡率(%)=(处理组初孵幼虫死亡率-对照组初孵幼虫死亡率)/(100-对照组初孵幼虫死亡率)×100。

成虫死亡率(%)=(死虫数/处理试虫数)×100;校正死亡率(%)=(处理组死亡率-对照组死亡率)/(100-对照组死亡率)×100。

本试验采用SPSS 20.0软件进行数据的统计分析,用SPSS系统软件提供的Curve Estimatim(曲线估计)过程对剂量浓度和死亡率两个变量的回归分析,求出毒力回归方程y=b0+b1x、相关指数R2值,拟合出毒力回归方程曲线,用SPSS系统软件提供Probit(概率单位)过程求出致死中浓度(LC50)及其95%置信限。

2 结果与分析

2.1 氯虫苯甲酰胺对荔枝蒂蛀虫卵和初孵幼虫的生物活性

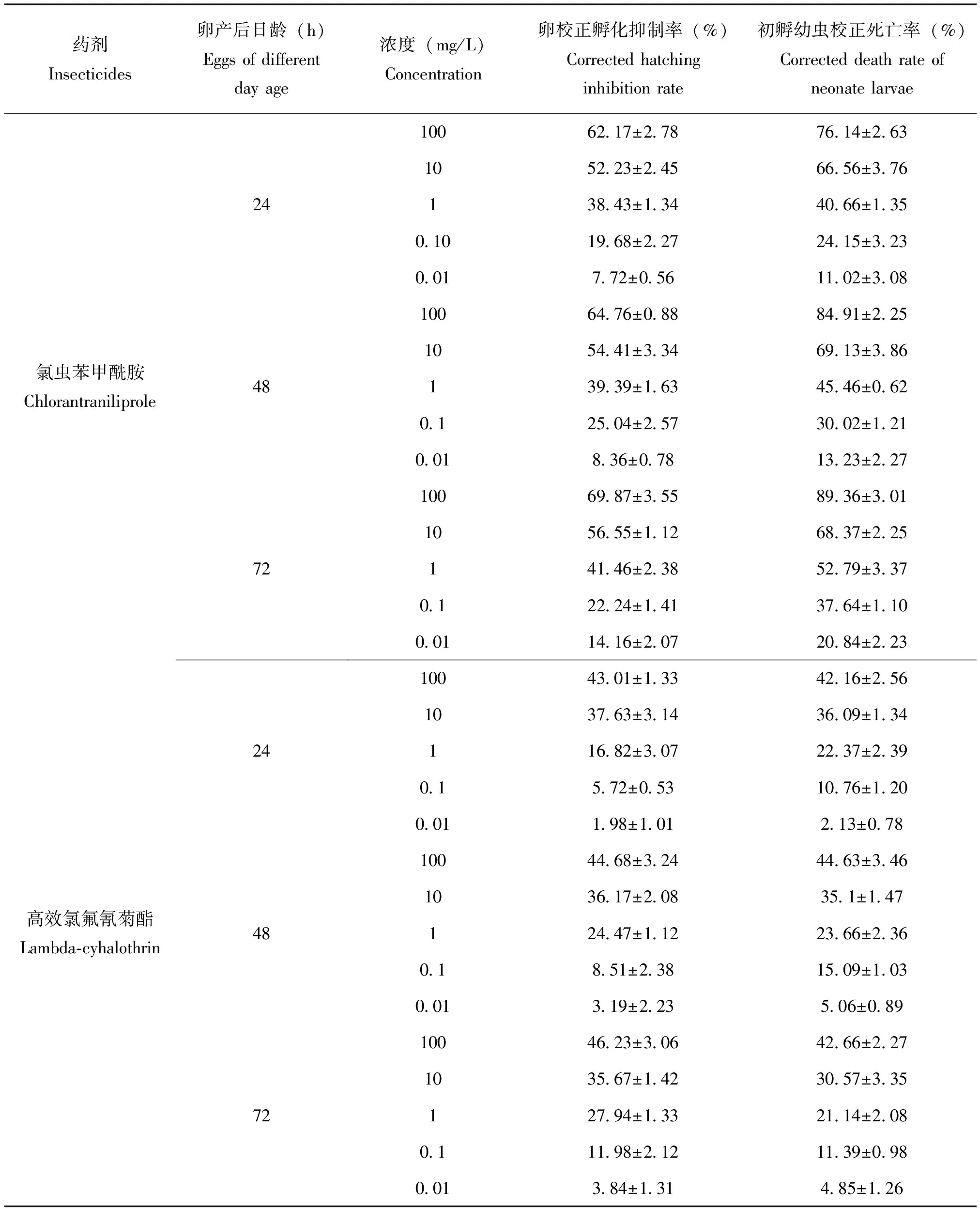

分别利用不同浓度的氯虫苯甲酰胺和高效氯氟氰菊酯处理荔枝蒂蛀虫不同日龄的卵和初孵幼虫,氯虫苯甲酰胺的抑制效果显著差异显著(表1)。氯虫苯甲酰胺对荔枝蒂蛀虫产后24 h、48 h 和72 h蒂蛀虫卵孵化抑制率随着施用浓度的增加而增大,其中在100 mg/L浓度下,校正孵化抑制率最高,分别为62.17%、64.76%和69.87%。而高浓度的高效氯氟氰菊酯(100 mg/L)处理下,蒂蛀虫卵校正孵化抑制率分别为43.01%、44.68%和46.23%。在5个不同浓度处理下,氯虫苯甲酰胺对荔枝蒂蛀虫卵的孵化抑制率均显著高于高效氯氟氰菊酯。高效氯氟氰菊酯对不同日龄蒂蛀虫卵的触杀效果较差,卵校正孵化抑制在1.98%~46.23%之间。不同日龄的卵对药剂的敏感性不同,相对应的卵孵化抑制率72 h>48 h>24 h。

表1 不同浓度氯虫苯甲酰胺对荔枝蒂蛀虫卵和初孵幼虫的毒力

氯虫苯甲酰胺处理24 h、48 h和72 h蒂蛀虫卵后,其初孵幼虫校正死亡率较高,在100 mg/L浓度处理下,荔枝蒂蛀虫初孵幼虫校正死亡率分别为76.14%、82.91%和89.36%。高效氯氟氰菊酯在此浓度处理下,幼虫初孵幼虫校正死率分别为42.16%、44.63%和42.66%,表明该药剂对处理不同日龄卵,其初孵幼虫的死亡率无差异。在相同浓度下,氯虫苯甲酰胺对初孵幼虫的毒力高于对卵的活性,而相同浓度的高效氯氟氰菊酯对荔枝蒂蛀虫卵和初孵幼虫的毒力无差异。

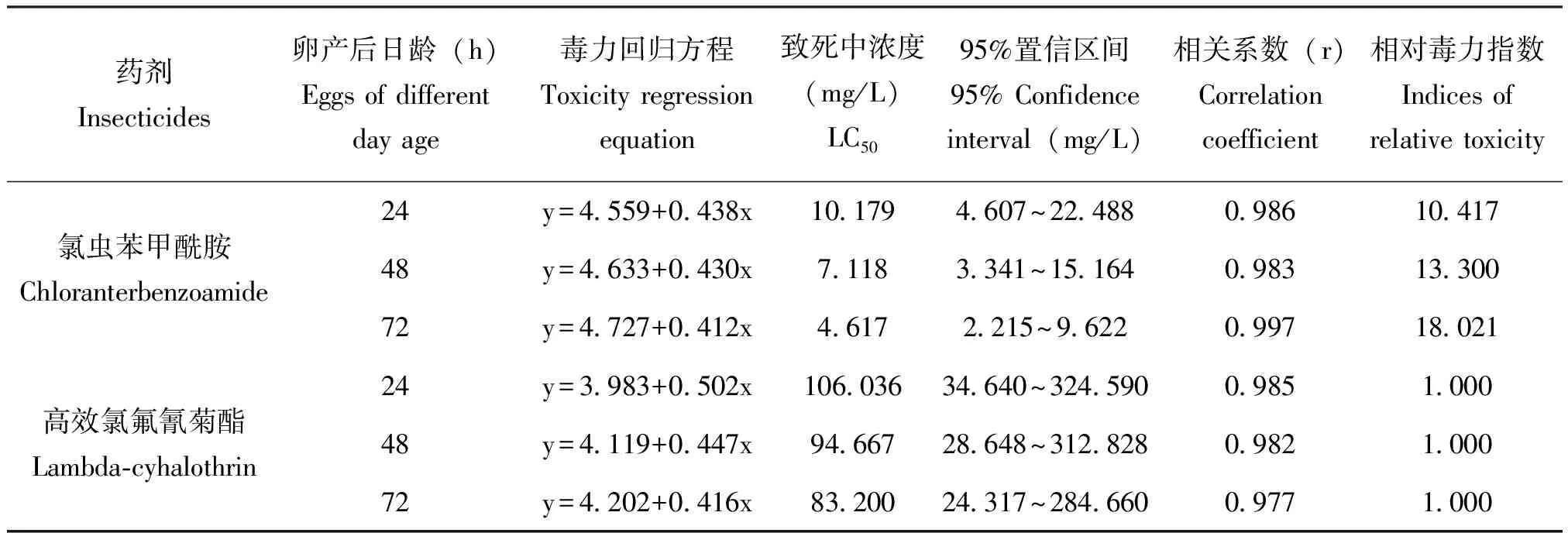

2.2 氯虫苯甲酰胺对荔枝蒂蛀虫卵的毒力

测定了不同浓度的氯虫苯甲酰胺和高效氯氟氰菊酯对荔枝蒂蛀虫卵的毒力。氯虫苯甲酰胺对24 h、48 h和72 h的蒂蛀虫卵的LC50分别为10.179、7.118和4.617 mg/L,相对毒力指数分别为10.417、13.300和18.021,表明氯虫苯甲酰胺对荔枝蒂蛀虫的毒力显著高于高效氯氟氰菊酯,尤其是对处理72 h的卵,是其毒力的高效氯氟氰菊酯的18.021倍(表2)。

表2 氯虫苯甲酰胺对荔枝蒂蛀虫不同日龄卵的毒力

根据毒力测定结果分别建立了氯虫苯甲酰胺和高效氯氟氰菊酯的毒力回归方程及其相关系数、适合性测验(表3)。结果表明,氯虫苯甲酰胺对荔枝蒂蛀虫初孵幼虫的对荔枝蒂蛀虫LC50为3.32 mL/L(95%置信限为2.67~4.75 mL/L),高效氯氰菊酯的LC50为38.78 mL/L(95%置信限为30.32~47.79 mL/L),这说明氯虫苯甲酰胺对荔枝蒂蛀虫的毒力显著高于高效氯氰菊酯,是其毒力的10倍。氯虫苯甲酰胺对荔枝蒂蛀虫初孵幼虫的毒力回归方程为:y=4.534+0.894x。从毒力回归方程的斜率(b1值)看,氯虫苯甲酰胺为4.534,明显大于高效氯氰菊酯的b1值1.512,说明氯虫苯甲酰胺在防治荔枝蒂蛀虫上表现极强的毒力,只需少量的药剂便可以达到较好的防治效果。

表3 氯虫苯甲酰胺对荔枝蒂蛀虫初孵幼虫的毒力

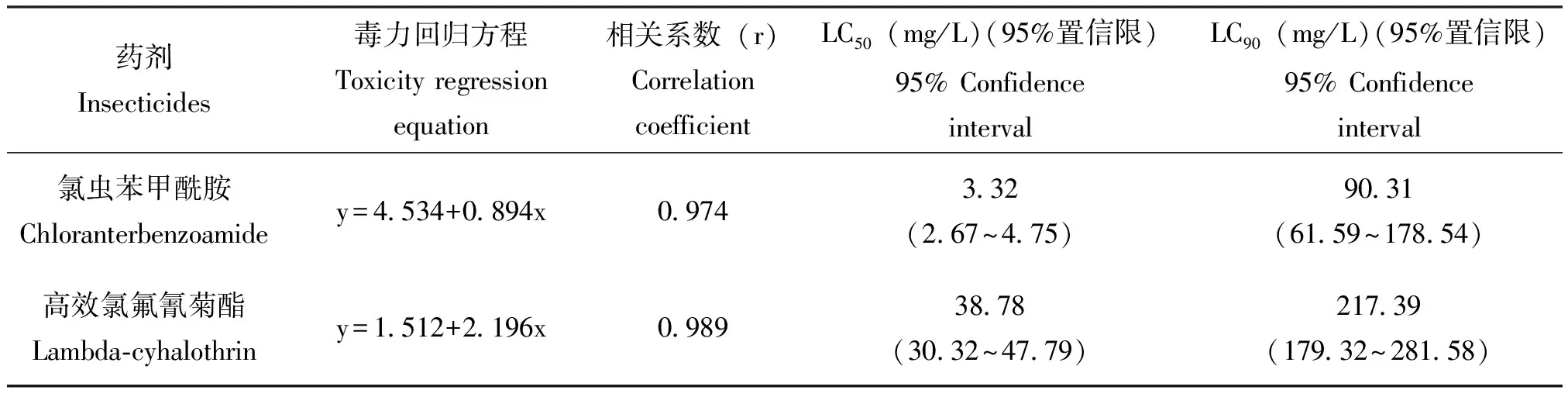

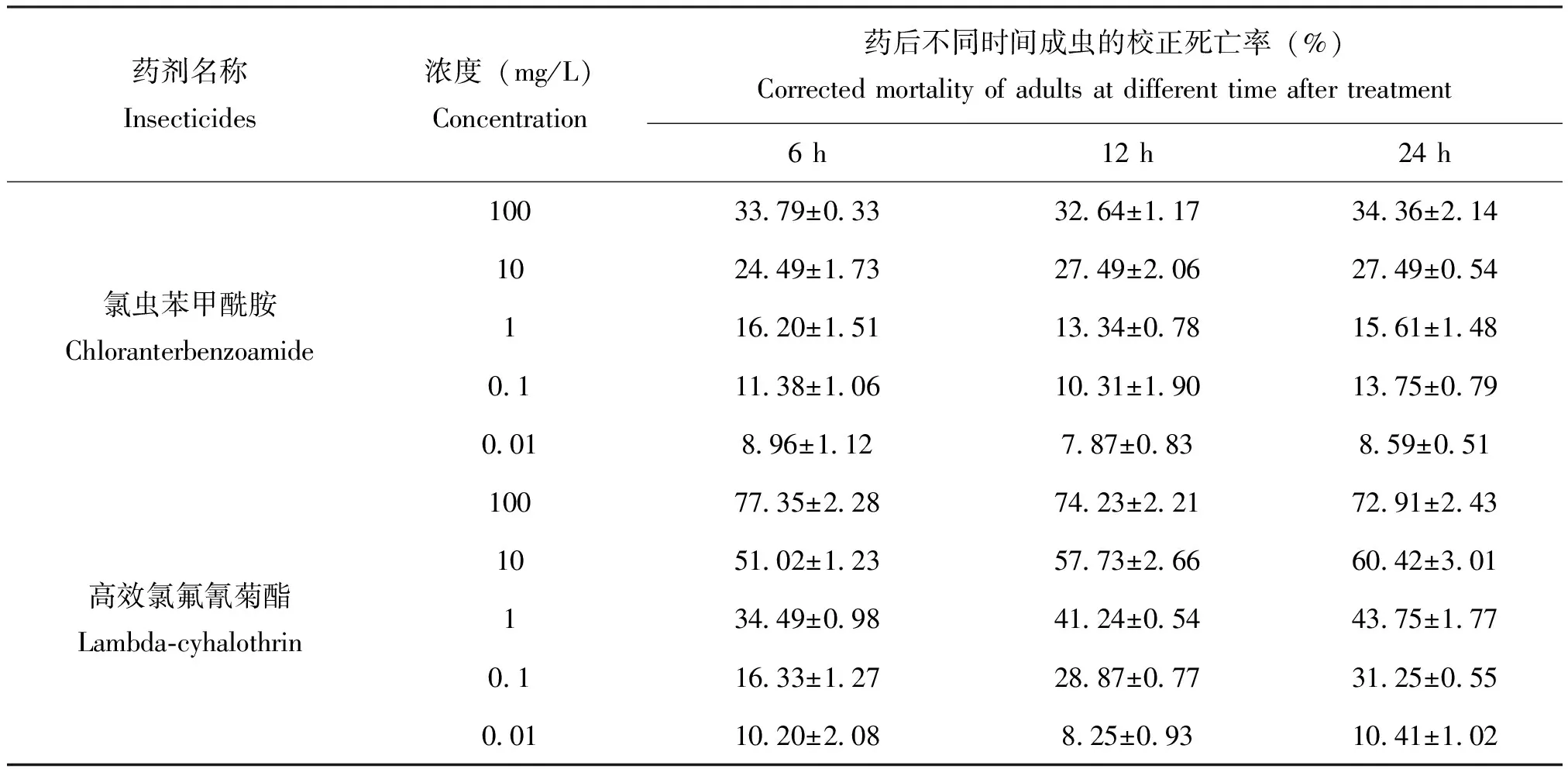

2.3 氯虫苯甲酰胺对荔枝蒂蛀虫成虫的触杀作用

采用药膜法测定了氯虫苯甲酰胺对荔枝蒂蛀虫成虫的触杀作用。随着浓度的增加,药剂对荔枝蒂蛀虫成虫的触杀校正死亡百分率也逐渐增加(表4),在100 mg/L浓度下氯虫苯甲酰胺和高效氯氟氰菊酯对成虫的校正死亡百分率最高分别为34.36%和77.35%。随着药后处理时间的增加,药剂对成虫的触杀校正死亡百分率无显著变化,在100 mg/L浓度下氯虫苯甲酰胺药后12 h、24 h和48 h对成虫的触杀校正死亡率分别为33.79%、32.64%和34.36%,高效氯氟氰菊酯相对应的校正死亡率较高,分别为77.35%、74.23%和72.91%。说明氯虫苯甲酰胺对荔枝蒂蛀虫成虫的触杀效果不强。

表4 氯虫苯甲酰胺对荔枝蒂蛀虫成虫的触杀作用

3 结论与讨论

本研究结果表明,与高效氯氯氰菊酯相比,氯虫苯甲酰胺对荔枝蒂蛀虫具有较强的杀卵活性和杀初孵幼虫活性,而对成虫的触杀活性较低。氯虫苯甲酰胺对荔枝蒂蛀虫卵和初孵幼虫的毒力是高效氯氟氰菊酯的10倍,因此,在荔枝生产上具有潜在的应用价值,可用于防治荔枝蒂蛀虫卵和幼虫。

氯虫苯甲酰胺作为一种新型广谱性药剂,其在害虫早期发育阶段表现出异乎寻常的杀幼虫活性和杰出的卵/幼共杀活性(Lahmetal., 2007;Georgeetal.,2009)。本研究也获得相似的结果,即氯虫苯甲酰胺对荔枝蒂蛀虫卵的孵化具有抑制作用。廖世纯等(2015)的田间试验结果表明,20%氯虫苯甲酰胺对荔枝蒂蛀虫卵的杀伤效果为40%,与本研究结果有所不同,原因是前者的试验是在田间进行的,与室内试验结果有一定的差异,因此,氯虫苯甲酰胺在田间试验效果还有待进一步研究。但赵亚等(2019)的田间实验中发现,在单施药物中,2种化学药剂的防治效果都有极显著差异,其中200 g/L氯虫苯甲酰胺SC的防效最好,为92.68%;防效最差的是100 g/L顺式氯氰菊酯EW,为69.99%,与本研究结果的卵和幼虫抑制杀害作用一致。

本研究还发现,氯虫苯甲酰胺对不同日龄的蒂蛀虫卵和初孵幼虫的敏感性不同,对72 h卵的活性较强,这可能与虫卵胚胎发育程度相关,这一结果与廖世纯等(2015)以及赵士文等(2019)在黏虫的研究结果相近。邹华娇(2008)的研究结果表明高效氟氯氰菊酯对于荔枝蒂蛀虫的成虫的致死中浓度为6.76 mg/L,具有较好的成虫防治效果,与本试验结果相似;而氯虫苯甲酰胺对荔枝蒂蛀虫成虫的触杀效果较差,这一结果与廖世纯等(2014)和徐淑等(2020)的试验结果一致。韦德卫等(2011)报道4.5%高效氯氰菊酯1 000倍对荔枝蒂蛀虫卵具有很强的触杀效果,卵死亡率达100%,廖世纯等(2015)在2015年研究发现,4.5%高效氯氰菊酯1 000倍处理下,蒂蛀虫卵的死亡率仅为53.85%,而本研究结果显示,高效氯氟氰菊酯对荔枝蒂蛀虫卵的作用效果更低。这些研究结果所产生的差异,有可能是蒂蛀虫对菊酯类药剂产生了抗药性所致。李鹏燕等(2016)研究报道了不同地理种群的荔枝蒂蛀虫对药剂的敏感性存在较大的差异,因此,在进行药剂筛选试验中,供试虫源的地理种群值得重视。

综上,氯虫苯甲酰胺表现出较强的生物活性,对卵孵化具有抑制作用,且对初孵幼虫具有一定的毒杀作用。因此,氯虫苯甲酰胺在荔枝蒂蛀虫的产卵高峰期和初孵幼虫期使用,将可有效控制荔枝蒂蛀虫在其发生为害之前,是一种在荔枝生产上有重要的潜在应用价值的药剂。而陈献萍等(2006)发现不同农药之间的复配药效果显著高于单剂,可通过进一步研究氯虫苯甲酰胺和高效氯氰菊酯的相互作用机理,达到更高效的防止效果。氯虫苯甲酰胺在田间的应用试验及其安全性评价将有待进一步研究。