南疆地区富余劳动力转移就业培训体系调研分析

张真真,齐斌

(新疆建设职业技术学院,新疆乌鲁木齐 830054)

近年来,随着南疆地区经济发展水平及农业技术的提高,农村劳动力剩余,且富余劳动力逐年增多。南疆地区富余劳动力转移就业对于促进当地的经济发展、助力脱贫攻坚、实现乡村振兴,具有重要的理论意义和现实意义。南疆地区富余劳动力转移就业不仅影响着新疆地区的社会稳定与经济发展,而且关乎着新疆作为丝绸之路经济带核心区向西开放的大局[1]。

职业教育对劳动力转移起着重要作用,职业准入资格教育、劳动者转岗教育培训、农村转移劳动力培训、专业技能培训、新型农民培训等教育方式,对促进就业具有重大作用。因此,职业教育可发挥其在培养人才、组织社会培训、促进文化传承与创新等方面的资源优势,服务社会全面发展。

南疆四地州(和田、喀什、阿克苏和克孜勒苏柯尔克孜自治州)是我国重要的战略屏障,是通往中亚、南亚、西亚乃至欧洲的国际大通道,也是我国向西开放的重要门户和前沿,同时还是丝绸之路经济带、中巴经济走廊建设的重要战略腹地和支撑地区。

2021年是“十四五”规划的开局之年,我们要在脱贫攻坚的基础上进一步提高农民的受教育水平和劳动工作技能,促进脱贫人口稳定就业,不断积累人力资源,为劳动力的自身发展和经济收入的提高创造有利条件,从而有力推动当地的经济发展,助力提升脱贫地区整体发展水平,最终实现乡村振兴、全面建成小康社会的目标[2]。

一、调研分析

(一)南疆地区乡村振兴面临的突出问题

1.人多地少,人均收入不高

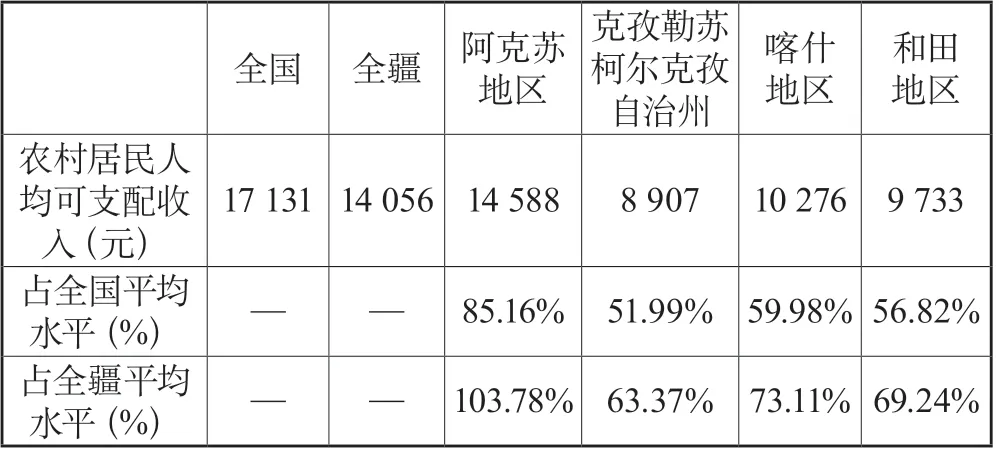

人多地少是南疆最突出的特点。由国家统计局和新疆维吾尔自治区统计局的数据可知,2020年年底,城镇居民和农村居民人均可支配收入情况如表1和表2所示。由表1、表2的数据可知,除阿克苏地区外,南疆其他地区尤其是农村地区居民的人均可支配收入在全疆、全国占比仍不高,人民的生活水平需通过一定的产业化发展来进行提升。

表1 城镇居民人均可支配收入

表2 农村居民人均可支配收入

2.语言沟通能力欠佳,职业发展受限

随着脱贫攻坚任务的完成,南疆地区大部分人员的普通话水平均得到了极大的提高,语言沟通能力也明显提高。但调研结果显示,要使剩余农村劳动力的普通话水平得到提高以适应新的产业发展和技术发展,相关部门仍需在汉语培训方面继续下功夫。否则,劳动者的语言沟通能力欠佳,其专业能力的提升也会受到限制,职业发展将会遇到瓶颈[3-4]。

3.思想落后,积极性不高

一些农村居民的思想比较落后,他们满足于现状,不愿放弃传统的农业耕种,不愿通过改变劳动方式来提升生活水平。部分高校毕业生倾向于到机关、事业单位或者国企就业。虽然产业发展能给劳动者带来就业机会,但并不能完全缓解就业矛盾。因此,相关部门要转变人们的思想观念,以身边鲜活的榜样提高劳动者就业的积极性。

(二)南疆地区富余劳动力现状及转移就业的必要性

“一带一路”倡议促进了新疆的经济发展,新疆有较大的人才需求,但用工成本不断升高,新疆在一定程度上存在招工难、用工难的问题。南疆四地州拥有一定的农村剩余劳动力。截至2021年,南疆四地州共有1 033万人,18~45周岁的有350万人,富余劳动力约为105万人。据伽师县人社局统计,伽师县现有人口46万,其中劳动力16万,年龄分布在18~45周岁。去除从事第一产业的劳动力外,伽师县还有富余劳动力近10万人。

实践充分证明,劳动力转移就业是改变经济发展最有效、最长效的途径,是实现社会稳定和长治久安的基础工程[5]。因此,为了促进乡村振兴的发展以及社会稳定,政府要不断加大南疆地区富余劳动力的转移就业力度。

(三)现有技能培训体系存在的不足

随着社会的快速发展,社会生产对劳动力的要求在不断变化,尤其是“十四五”时期,就业领域出现了许多新变化、新趋势。产业转型升级、技术进步对劳动者的技能素质提出了更高的要求,劳动力培训逐渐成为劳动者满足市场需求和稳定就业的重要举措。

1.培训机制缺乏联动性

目前,大部分职业技能培训未能与市场、企业等进行充分的沟通交流和供求信息反馈,培训达不到企业的用工要求。此外,培训和就业也未能有效衔接,培训合格后,学员没有合适的岗位就业,导致大部分学员不能及时有效地被社会吸收接纳,大大降低了参加培训的积极性。

2.培训体系不完整

一部分培训机构机械地将学校的教学模式运用于农村富余劳动力的职业技能培训,没有进行岗位分析、专业分析和职业技术技能分析,缺乏明确的职业技术技能培训目标和需求,缺乏能满足学员需求的培训标准和计划大纲,缺乏科学的互检考核方案,缺乏专业的实训基地教学管理制度。

3.实用性不强,农民的积极性不高

大多数培训安排在暑假7~8月份,这个时间正是农忙季节,农民不得不放下农活去接受职业技能培训,导致学习效果不佳。以往的培训实用性不强,学员无法将所学到的技能立即用于生活及实践,大大削弱了其学习的积极性。

“一带一路”倡议促进了新疆的经济发展,各类基础设施建设项目和产业投资项目大量集中开工建设。随着乡村振兴和新型城镇化建设的不断发展,建筑工地上的砌筑工、钢筋工、架子工、模板工、电工、管工等技术工种供不应求,企业很难在本地找到满足市场需求的建筑产业工人和相关的技术管理人员[6]。

南疆四地州的建筑企业每年的用工需求约15万人,全疆每年的用工需求约80万人(不含交通、水利、铁路、部队、家装、维修工程),用工缺口约40万人。目前,全疆建筑领域的从业人员占就业人数的比重为10%。相关部门开展职业技能培训,将促进农村富余劳动力实现从传统农民向产业工人的身份转变,有利于稳定扩大就业、推动新型城镇化建设。

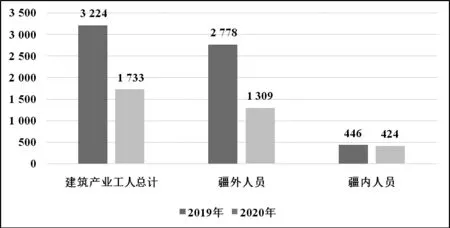

喀什地区伽师县2019—2020年实名制录入建筑产业工人情况如图1所示。调研数据显示,来疆务工人员锐减。面对如此庞大的用工缺口,新疆急需打造自己的建筑产业工人队伍,满足本地建筑市场需求,进一步走出新疆、走向全国,有效解决建筑领域用工难的问题。

图1 2019—2020 年伽师县实名制录入建筑产业工人情况

笔者通过调研,发现建筑企业农民工的工资普遍高于其他行业,且岗位供不应求。砌筑工、钢筋工、抹灰工、架子工、模板工、油漆工、建筑电工、管工等技术工种,根据工种不同,工人每月的工资在6 000~12 000元之间,普工也在每月4 000~6 000元之间。在培训合格后,学员的实习就业就会有保障。同时,学员参加培训可以在一定程度上为农村的乡镇建设和家庭生活带来便利,村民家里的水电出现问题后可以自行解决,提高了培训的实用性和农民学习的积极性。

建筑领域的职业技能培训可以极大地弥补目前市场上其他职业技能培训的不足。同时,建筑领域的岗位的就业门槛低、就业容量大、产业关联度高、工资相对可观,是稳就业、保就业的有效抓手。

(四)就业市场对于建筑领域技术工种的岗位能力需求

通过调研,笔者发现目前建筑领域所需的技术工种大致分为砌筑工、钢筋工、抹灰工、架子工、模板工、油漆工、建筑电工、管工等。

根据企业用工需求,以建筑电工为例,培训学员需掌握建筑安装电工的必要操作技能,能正确使用电工工具、仪器仪表和器具。此外,按照技术要求和规范要求,学员还需掌握低压照明装置安装技能,能够对南疆四地州煤改电项目中的电采暖装置进行熟练安装与检测。

三、调研结果及建议

(一)依托现有实训基地,加强软硬件建设,以点带面辐射引领

相关部门需依托现有的职业技能培训实训基地,不断加强基地的软硬件建设,进而建设设施设备种类齐全、师资力量雄厚、实训理念先进、仿真实用性高、组合立体性强的实训基地,并具备连续完善和升级能力,为实训、职业资格鉴定、校企合作提供保障,同时具备良好的辐射性和应用性。

实训基地的建设需相关部门整合政府、行业、学院等多方资源,搭建专业、实践、实训平台,对接企业生产技术和职业岗位,涵盖建筑业各工种专业技能,满足建筑及相关专业的建设需要。

实训基地的工作人员可根据实际情况,开展建筑产业工人培训、经纪人培训、特种工培训(如电工、架子工)、维修工培训(如管工)、学历提升班、师资培训、继续教育及“八大员”培训等,满足建筑领域的企业发展需要和不同岗位的用工需求。

(二)构建完善的培训体系,提高劳动者的职业技能

相关部门要根据实际情况制订建筑领域培训工种的实施方案,开辟建筑类职业教育与乡村振兴共同发展的通道,构建完善的培训体系,优先开展有企业用工需求的订单、定向、定岗技能培训。

1.加强校企对接,提升培训的针对性

在制订培训计划大纲及实践考核方案时,相关部门要邀请企业参与并审核。在每期培训结束时,相关部门要组织用工企业与实训基地开展对接活动,在企业招工和学员就业之间架起沟通的桥梁,真正做到为社会和企业培养所需的产业工人,实现企业有效招工和学员增收的双赢局面。

2.健全管理机制,提高培训有效性

政府要设立专门的实训基地管理机构,人员配置合理,职责分工明确。相关部门要不断完善实训教学制度和设备管理制度,为教学活动的正常开展提供保障。相关部门要聘请优秀的师资队伍参与教学,采用教学与实践相结合的模式,培养一支以本地技术工种为主的建筑工队伍,使本地建筑人员实现产业化。

3.重视职业技能,提升培训的实用性

培训机构要以实训教学的开展为主,保证实践教学任务得到有效落实,并构建以工作过程为导向的实训课程体系,实施“做中学、做中教”的教学模式。在培训过程中,关于实操和理论的时间比例,教师应以实操为主导。培训机构要重视过程评价,对学员的综合实践能力进行考核,最终实现技能提升与有效就业的无缝对接。

4.深化岗训赛融通,提升培养质量

相关部门可以通过突出实训实操、加强校企合作、开展订单式培训等方式,提升培训质量,做到培训实操有场地、培训合格有证书、实习就业有保障。教师要鼓励学员考取相应的职业资格证书,开展各级各类技能大赛、创新大赛,提升学员学习的积极性,进一步提高人才培养质量、就业质量和对口就业率,保证学员毕业后能有效就业。