乐缘寄情之三

林华

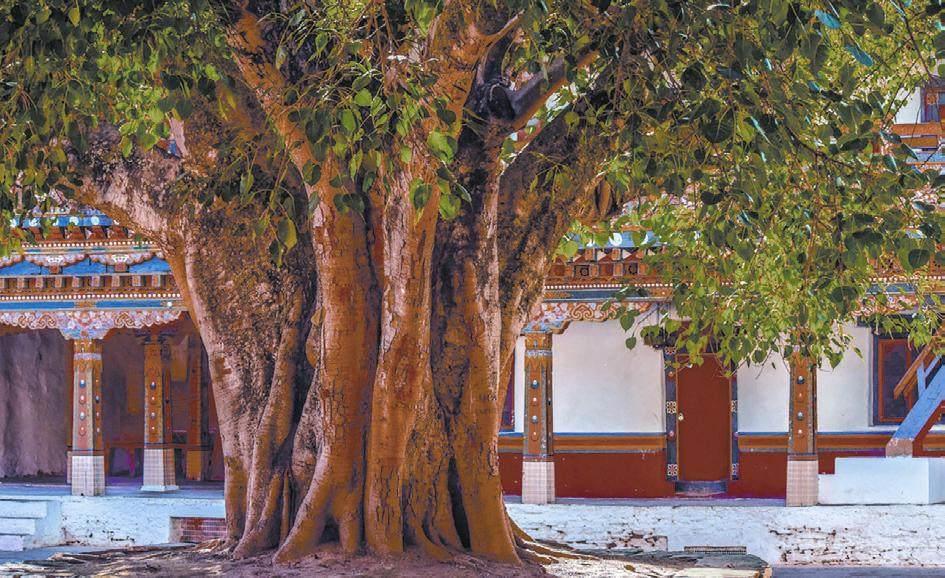

小哥进了初中,参加了合唱队。学校发了一本歌集,他放学回来就练。威尔第的《凯旋进行曲》、韦伯的《猎人进行曲》,我就是那时候在一旁听熟的。还有好几首舒伯特的作品:《野玫瑰》《小夜曲》,尤其是那首《菩提树》,像是家居主义者的祈祷,是对宁静生活的渴望。

说来也有趣,每次一进家门,我脑海中便会像电影里的画外音那样响起《菩提树》的旋律。有时也会冒出别的旋律,比如和同学们一起春游,心里就会听到“磨坊青年”一路歌唱的《往何处去》;在水族馆里参观,又会涌出《鳟鱼》的旋律。在很长的一段时间里,这种歌声与行为同时发生的内心之音,大多数都是舒伯特的乐曲,因为小哥那本歌集里不少选曲都是他的作品。

耳边的歌声有时候真是不胜其扰,以至于我怀疑自己是不是哪里不正常了。一次,我和一个作家朋友聊起,我问她心中构想人物活动时是否也有这种画外音,她惊讶地看着我说:“那怎么可能?!我写作时心中是没有什么声音的。这大概是你们这些作曲家的特异功能吧。”

舒伯特的音乐总能使我从中悟出一些颇为深刻的道理。那些美丽的旋律大抵都有着流动的音型背景伴奏,这仿佛是一种隐喻——我们的精神世界是飘浮着美丽云霞的苍穹,可它是构建在生命时间不断流淌中的。这种流动时而欢愉酣畅,时而凝阻滞涩,有时流过盛世,有时却遭遇浩劫。可不管你是否愿意,你总得经受不同时运的考验,正所谓“不经风雨,焉见彩虹”。

我曾在一个建在贫民窟空地上的棚屋住了一段时间。那原本是一个四面墙以短竹片糊上石灰纸筋的小仓库,靠近屋檐下的墙角嵌了一块玻璃,可以透光,脚下是终年潮湿的砖地。住进去的第一天,漫天风雪,那晚我冰冷难眠,心里响起的也是舒伯特。

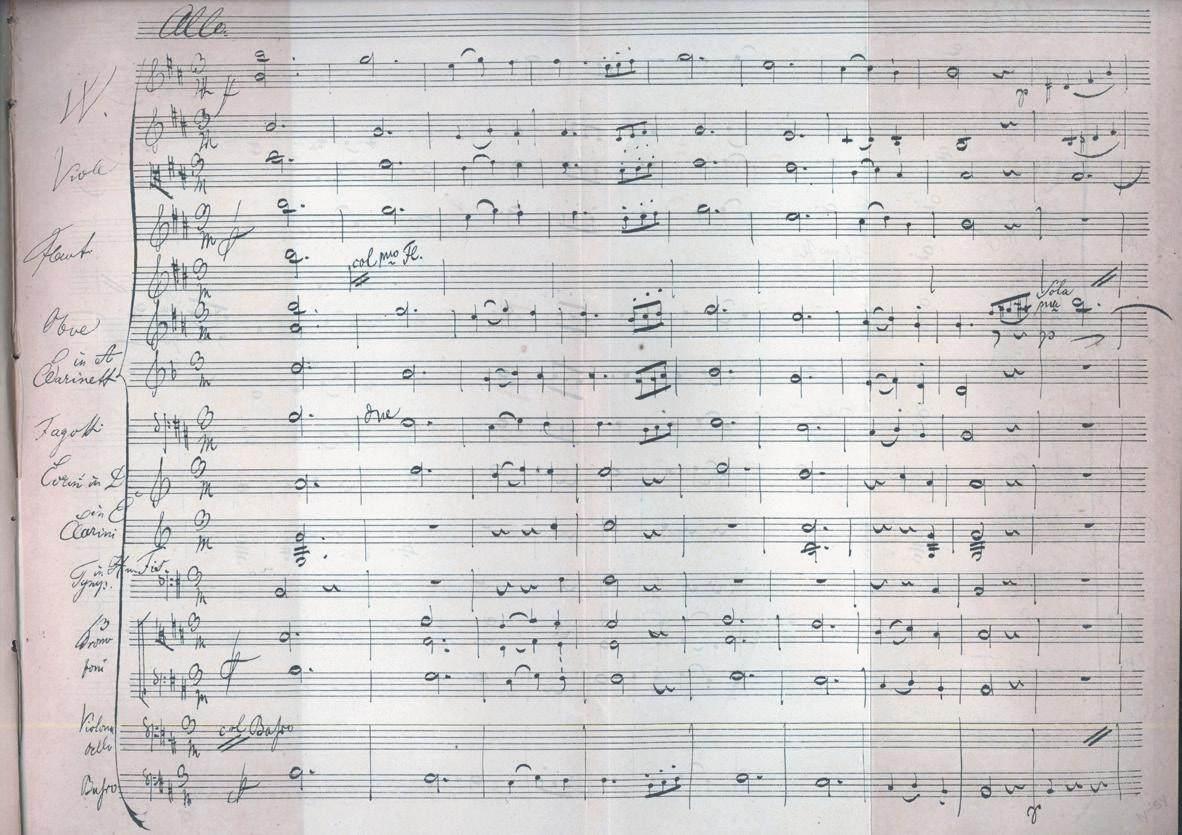

舒伯特曾说:“我的作品都经由对音乐的了解和切身的痛苦而产生,这痛苦的结果至少能给世界带来一丝欢乐。”他的《第八交响曲(未完成)》旋律凄美,但同时也鼓励我们必须坚持生命。美是生命力绽放的张扬,是精神自由的光华焕发。崇拜美、追求美,需要突破心灵的平庸,突破现实的羁绊,无论它以灾难还是享乐的形式给我们施压,都矢志不移。想着生活的波折,想着舒伯特音乐的启示:是的,不可能每个人都曾生活在英雄的年代,在硝烟中奔向战场,建立不朽的历史功勋;确实,不可能每个人都有天分,去完成自己的心头宏愿,就像我这个倒霉蛋那样,心比天高,命如纸薄;但是我们仍然可以有所作为,自我完成。

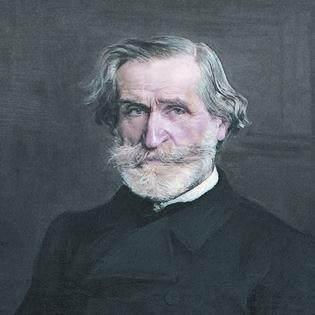

历史恐怕原本并不会把继承音乐史向前发展的重任交给这个出身于乡村小学校长家庭、又没有机会获得正规音乐教育的自学者的。他身前有高大的巨人贝多芬,身后又有一群狂飙的浪漫才子。当贝多芬已经完成大部分奏鸣曲的时候,舒伯特才开始他的第一首奏鸣曲;而就在他逝世前两年,十七岁的门德尔松已经写出了他那一代人中最纯美的小提琴协奏曲了。但舒伯特有着自己的生活信条,那就是“服从自己天分的安排”。

舒伯特敏感地发现自己所处的时代,诗与歌的关系已经发生变化。随着音乐出现文学化的倾向,他找到艺术歌曲的形式,不像他的前辈们只是把词句硬塞在音乐中,而是诗乐并重,用音调包裹思想,用和声修饰文字,顺着自己的审美性格,写下了以柔见长的刚毅。如果说贝多芬表现了人类刚勇的奋战热情,那么舒伯特表现的则是人类柔健的精神力量。

那首《菩提树》写尽了人心情爱的最终源泉,而一曲《圣母颂》写出了世上母亲们为着后代忍受灾难的伟力。古诺的《圣母颂》是平静涟漪上的一抹瑰丽的彩霞,布鲁克纳的《圣母颂》是敬献在神龛前一缕飘忽的馨香,而舒伯特的《圣母颂》却是在和声的变幻和旋律的起伏中,让伟大的女性引领我们经历波折,走向臻美。于是我們明白了,舒曼那首号称“浪漫主义第一曲”的《奉献》为什么会以舒伯特《圣母颂》的首句作为这首“爱的颂歌”的“跋”。它所总结的就是,没有女性的坚毅,没有她们的深爱,这世界便没有一切。