进入糖果屋的孩子

7月开始,本刊连载了三篇由中国香港女作曲家吴冠青撰写的,关于当代女性作曲家的文章:芬兰的萨莉亚霍、苏联的古拜杜丽娜以及韩国的陈银淑。她们虽来自不同的国家地域,但都在欧洲的音乐文化中心——德国和法国建立了各自的音乐版图,而后辐射全球。

新的一期,我们将走近美国作曲家兹维里希,她是第一位在纽约茱莉亚学院获得作曲专业博士的女性,也是第一位获得普利策大奖的女作曲家。

《贝克音乐家传记辞典》里对作曲家艾伦·塔菲·兹维里希(Ellen Taaffe Zwilich)是如此描述的:“在当今音乐圈,只有为数不多的作曲家可以在驾驭创作内容丰富的音乐同时,得到各类观众的即时共鸣。兹维里希为我们呈现了炉火纯青的作曲技艺与卓越沟通能力的完美融合。”

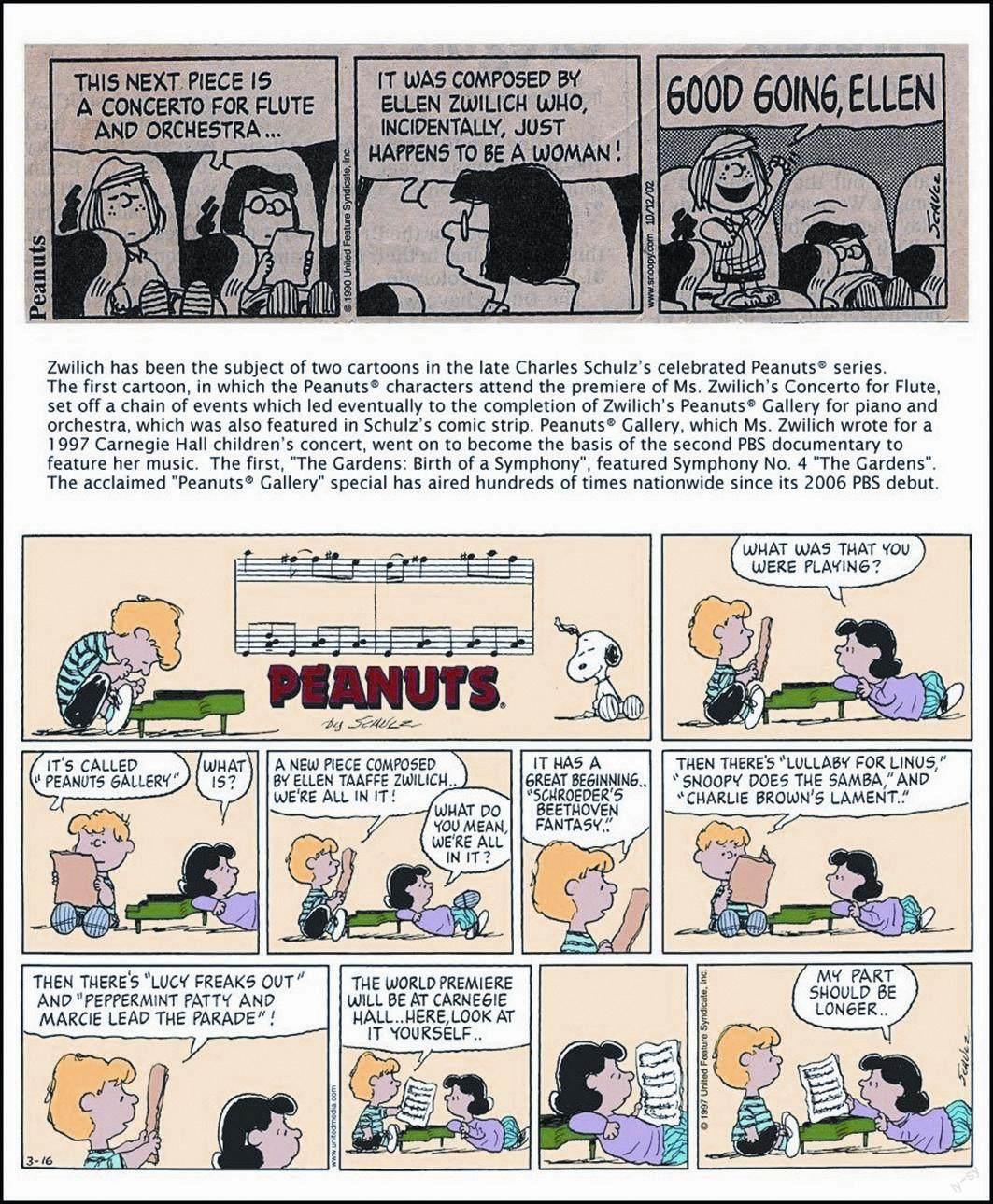

兹维里希1939年出生于美国佛罗里达州的迈阿密。美国的媒体总是津津乐道于报道她的各项“第一”,如第一位在纽约茱莉亚学院获得作曲博士学位的女性作曲家,第一位获得普利策音乐奖的女性作曲家,第一位获任卡内基音乐厅作曲家主席的女性作曲家,以及唯一在史努比《花生漫画》系列中出现的当代作曲家。

对于这一系列数之不尽的光环,兹维里希显得十分理智和淡然。她说:“获颁普利策奖当然很开心,这给我的职业发展带来了巨大的改变,但我明白这对我的价值并不会带来什么影响,也没有什么意义。我很清楚这些都不能反映我是谁。”

兹维里希眼中的成功十分纯粹:“能听到我的作品得到出色的演出,这便是成功的巅峰,也是我创作的动力和目标。”她认为自己最重要的角色是“为人们演奏而创作音乐的人”,她最大的乐趣便是与演奏家之间互动。

童年的音乐时光

兹维里希的父亲是一位民航机机长。她很小的时候便开始在钢琴上编一些曲子,然后一遍又一遍地弹,直到十岁开始作曲。她在迈阿密曾学习过一段时间的钢琴,兹维里希回忆道:“这是一段不愉快的经历,我的钢琴老师让我练习许多幼稚的儿童曲目,我认为我自己写的曲子比那些好多了。”兹维里希十几岁时便精通三种乐器——钢琴、小提琴和小號。她曾就读于佛罗里达大学,主修写作。她是管弦乐队的小提琴首席,也是管乐队的第一小号,同时还是一名学生指挥。她坚持作曲,到十八岁时,已经能创作出完整的管弦乐作品了。她在回忆这段时光时说道:“我在大学期间玩得很开心,这是一个非常开放的地方,我写的所有东西都能立即被演奏。”

1962年,她在佛罗里达州立大学获得硕士学位。在南卡罗来纳州的一个小镇上沉闷地教了一年书后,她搬到纽约,跟随伊万·加拉米安(Ivan Galamian)继续学习小提琴(伊扎克·帕尔曼也曾师从于加拉米安)。很快,她便作为自由职业小提琴家在纽约站稳了脚跟,并在斯托科夫斯基担任总监的美国交响乐团担任小提琴演奏员。正是在那段日子,她结识并嫁给了大都会歌剧院管弦乐团的小提琴家约瑟夫·兹维里希(Joseph Zwilich)。

艾伦·塔菲·兹维里希很快便意识到比起演奏,自己更想要作曲。在她看来,“作曲家需要一些实践经验,无论是以指挥还是演奏者的角色。因为如果你只是通过研究乐谱和听录制的演奏来了解管弦乐的保留曲目,你就无法真正了解音乐中发生的一切。乐谱充其量只是一种暗示,绝非最终成品。在管弦乐队演奏,让我亲身体验到了乐谱和演奏之间的微妙之处。我总是在听管弦乐队发出的各种声音——不同乐器在不同音域的问题以及乐团合奏时声音的细节”。

从《花生漫画》到交响乐

兹维里希创作的音乐种类繁多:交响曲、协奏曲、室内乐、合唱曲、器乐独奏作品……她的写作风格独特,所选的题材也十分多元化,比如为史努比《花生漫画》创作的组曲《花生画廊》(Peanuts Gallery),以及以“大提琴”命名的《第二交响曲》。在她早期的作品中,我们可以听到来自许多作曲家的影响,如《弦乐四重奏》中来自巴托克的紧张节奏以及贝尔格式的慵倦。在她晚期作品中,你会发现一种更为清晰且更具逻辑性的结构。

兹维里希的音乐延续了西方音乐的传统技法,融入了具有个人特色的旋律、和声以及音色,受到来自专业音乐家和普通听众的青睐,这对当代音乐而言,确是人迹罕至的秘境。她的作品往往是开门见山地呈现出超高辨析度的主题,紧接着以各种变型穿梭于各个声部,就像是精彩的侦探小说,有迹可循,时刻充满新奇和刺激。她所采用的作曲技法及演奏方法都极为复杂,但由于融入了真挚的情感,主题紧贴生活,尤其是美国文化本身,许多原本对当代音乐敬而远之的听众也顺理成章地接受并理解了她的音乐。

糖果屋般的快乐

兹维里希坦言,即便到了现在,她在创作音乐的时候还是像进了糖果屋的孩子一样,欣喜雀跃,她只从事能让她起鸡皮疙瘩的创作。兹维里希认为,“音乐是一种伟大而诱人的力量,它吸引着你,你只能跟着它向前走,不管去往任何地方”。与此同时,她也十分明白技术以及理性思量的重要性:“我相信做一个有意识的作曲家是很重要的,在开始创作新作品之前,我会做很多的思考。”

“你还记得高中生物课上放的那些影片吗?树林多年的生长进程被压缩成几分钟的影片。你首先看到的是根,然后发芽。突然之间,树开始长出树枝,向四面八方伸展,仿佛是在跳舞。作曲家也是这样成长的。我们向上生长,同时努力保持我们的‘根以及平衡……一旦我开始创作,奇妙的事情便会发生。某种无法解释的东西——与其说是对现实的逃避,不如说是对更深层现实的一种对抗。你务必做好准备,因为一旦你完全投入到一部新作品,它便会把你带到从未去过的无人之境。”

对于科技和未来,兹维里希谈道:“太空旅行、电脑,还有电子信息的革命,让这个世界变得不再一样,我们具有当代性的自我意识,成为了这个时代特有的产物。我们聆听音乐的方式也不可逆转地改变了。但我们终究还是人类,我们还是一样,直面着生命的奥秘。我们必须意识到我们的‘黄金年代——二十世紀已经接近尾声,虽然我们有了长足的进步,但基本问题仍有待解决,我欣喜万分地以作曲家的身份、作为全人类的一员加入到这一进程。”

当下才是音乐的意义

关于当代音乐,兹维里希曾说道:“我想大多数人都认为创作古典音乐的作曲家都已经死去。美国作曲家仿佛是捕风捉影的存在,公众几乎完全无视我们的存在。那些受过教育的人们占满了博物馆,在剧院排队观看最新的电影,读最新的小说。但如果你走在街上,请某位路人说出五位美国当代作曲家的名字,也许能听到阿伦·科普兰或菲利普·格拉斯的名字,再之后,便只剩下一脸茫然。”

二十世纪的作曲家努力打破已有的音乐规则,并企图建立全新的体系。不管在美国,还是欧洲,当代作曲家都似乎心照不宣地逐渐建立起一种高度理性、回避人类情感及本能的风格主流,他们很少谈及神秘、本能或潜意识,一切都是清晰、理性和去神秘化。不过,兹维里希丝毫不受影响,她说:“我只写属于我自己的音乐。”她保留了纽约人的真实、坦率,以及对生活的热爱。她在布朗克斯区的一套现代化高层公寓里居住多年,“从我家开车到林肯中心只需要十五分钟,我坐在办公桌前可以俯瞰哈德逊河,天气晴朗的时候,我还可以看到塔潘泽大桥……这些都让我充满灵感”。

1979年对于兹维里希而言是不寻常的一年。在她着手创作《室内交响曲》期间,她的丈夫在参与一次大都会歌剧院演出时,因突发心脏病抢救无效去世。兹维里希对此回忆道:“我过了很长时间才接受他去世的事实。听《室内交响曲》对我来说至今依然并非易事,我在约瑟夫走之前便开始写这首曲子,当我再度回来创作时,一切都变了。这是一次严峻的考验。我深爱着他,直到今天,我还在想念他。但他的离去让我明白活着的快乐——呼吸的快乐、散步的快乐、心情舒畅的快乐、游泳的快乐,还有作为一个人的快乐。突然之间,所有关于方法和风格的讨论都显得微不足道了,我开始对意义感兴趣。我想用音乐表达一些关于生命和生活的东西……在这个世纪,我们不得不面对数量惊人的邪恶和痛苦。你可以在很多二十世纪的艺术作品中看到、听到、感受到这一点。但这种痛苦只是一种现实,我们不应该忘记美、快乐、高贵和爱——艺术家必须学会再次表达更伟大的现实。”