非农就业经历对农户收入的影响及其异质性研究

——基于2017年CHFS数据的实证分析

张存刚 梅道甜 陈增贤

[内容提要] 文章通过使用2017年中国家庭金融调查的微观数据,实证分析非农就业经历对农户收入的具体影响及其异质性。研究结果显示:有非农就业经历的农户,其家庭总收入要显著高于传统农户。然而从收入类型的角度来看影响效果却存在着异质性,主要表现在有非农就业经历的农户相比于传统农户更容易实现非农收入的增长,不容易实现农业收入增加,尤其是对中等农业收入农户,非农就业经历对农业收入的抑制效应更加显著,但是随着农户受教育程度的提升,负向影响在不断弱化。

一、引言

“三农”问题的核心是农民问题,农民问题的核心是收入问题,千方百计增加农民收入是“三农”全部工作的出发点和落脚点。习近平总书记一直强调要让广大农民在乡村振兴中有更多的获得感与幸福感,增加农民收入与缩小收入差距无疑是实现这一目标的重要前提。改革开放后我国农民的收入水平获得了飞跃式的提升,生活质量也发生了翻天覆地的变化,农村居民人均年收入水平从1978年的133.6元提升至2020年的17131元,且在现行标准下已实现了全部脱贫。但是我们依旧要警惕随着社会阶层的不断固化,居民收入不平等导致的相对贫困加剧等问题。据统计数据显示,2019年我国居民人均可支配收入的基尼系数为0.465,自2003年开始公布数据以来一直处于大于0.46的状态,尤其在2015年后开始逐年提升,严重高于0.4的收入分配差距警戒线,城乡居民收入差距也较大,财富分配非常不均。因此,探究影响农民收入增长的主要因素并探索提升农民收入之法的任务变的更加紧迫。

舒尔茨(1961)认为发展中国家农民收入低下的根本原因在于农民受教育程度低,也就是人力资本投资不足[1]。在罗默(1986)的内生经济增长模型中,更是强调了人力资本和新思想对经济增长的重要作用[2],可以说,人力资本的增值过程就是收入的增长过程(卢卡斯,1988)[3]。因此,要促进农民收入的持续增长,就必须加大农民的教育投入。但是,发展中国家农民群体面临的普遍现实状况是不仅整体文化程度低而且受教育机会也少,在成年后因工作原因接受的培训或者积累的经验实际上成为了农民提升自身人力资本的最主要方式,尤其是从事非农工作积累的技能与经验对农民群体人力资本的提升效果最为显著。

非农就业经历作为农民突破传统文化氛围包裹,而置身于多元文化熏陶中的重要生命历程,对农户收入增长具有积极的作用。一般而言,非农就业经历不仅可以开阔农户的眼界[4],还可以促进其经验的积累、知识结构的变化、观念的更新、自我学习能力的提高以及新农业生产技术的获得等[5][6][7],从而有利于农户人力资本的提升,为提高收入水平提供更强有力的内生动力。此外,非农就业经历也会使农户突破原有亲缘与地缘的限制[8],形成更加宽广的社会关系网络,从而有利于其借助外生资源的输入促进新的生产活动的开展[9]。在内生和外生动力的共同作用下,农户的收入水平获得了显著的提升,而农户在获得财富后又可以将更多的资源配置在生产活动中,从而形成投入和回报不断作用强化的效果。

近年来,受城市生活成本居高不下、户籍制度下的社会公共服务不均等以及经济增速放缓等多重因素的影响[8],我国出现了农民工规模性的返乡回流或者再流动的现象[10],这些农民工或是继续从事非农工作或是选择创业或是从事农业生产。那么,相比于传统农户,有非农就业经历的农户是否在收入增长上更具有优势?在以往非农就业中积累的资本、技能与经验是否显著提高了其各类收入水平,尤其是农业收入水平?影响的效果又是否会受到某些因素的调节而产生变化呢?现有研究并没有给出一致性的结论且缺乏深入的讨论。基于此背景,本文通过使用2017年中国家庭金融调查的微观数据,实证分析非农就业经历对农户总收入、非农收入以及农业收入影响效果的差异性,并通过构建受教育程度的调节效应模型,检验其对农户农业收入增长的调节改善作用。以上问题的回答与验证,将会对进一步明晰促进我国农户收入增长的实现路径以及加快乡村振兴战略的推进都具有重大的理论与现实意义。

二、文献回顾与研究假设

(一)非农就业经历与农户收入的关系

当前的研究成果中关于非农就业经历与农户收入的关系不仅考察了总体效应,还进行了非农收入和农业收入分类别的讨论。对于总体效应,普遍的观点认为非农就业经历对农户总收入的提高有显著的促进作用[11],降低了农户收入的不平等状况[12][13],且主要通过以下三种路径发挥效用:一是非农就业经历可以通过物质资本累积效应促进农户总收入的提升。相比于传统农户,有务工经历的农户在非农工作中更有机会获得高收入以及实现更多的储蓄积累[14],使其在农业生产或者非农项目的收益性投资上都更具优势,促进了总收入增加;二是,非农就业经历也可以通过人力资本的内生效应促进农户总收入的提高。比如眼界的扩宽、经验与技能的积累等[4][5],同时,这些能力的获取还有助于农户提升资源的利用效率[15],进一步对收入增加产生正向影响;最后非农就业经历还可以通过社会网络的外生效应促进农户总收入的增长。外出务工的过程也是农户重新构建和扩展自身社会关系网络的过程,有助于其打破融资约束与资源瓶颈[16][17]。比如在经营资金和客户的获取上,有非农就业经历的农户相比于传统农户要更加容易一些[8]。

然而,关于非农就业经历与农户非农收入之间的关系,现有研究的结论并不一致。具体来看,虽然多数文献均认为非农就业经历对返乡农户的就业质量等产生了重要影响,促进了农户非农收入的提升[14][18][19],尤其是提高了返乡创业型农户创业成功的概率和收入[20][21][22],但也有学者提出了异议,比如Piracha和Coulon(2005)认为那些返乡回流的群体往往是在流入地找不到合适工作的人,他们的劳动技能较差,因此,非农就业经历并不一定会促进其非农收入的增加[23]。本文认为,对于受教育水平普遍较低的农户来说,非农就业经历是农户获得人力资本提升的重要途径之一,是后天的“再教育”过程,对农户的非农收入是具有一定促进作用的。

此外,关于非农就业经历与农户农业收入之间关系的争论更加激烈。第一种观点是促进论。罗明忠和雷显凯(2020)的研究成果表明非农就业经历对新型职业农民经营效率具有显著促进作用,能够提高其农业经营性收入[9]。第二种观点是抑制论。Taylor J.E(2001)与钱文荣和郑黎义(2011)等认为[24][25],非农工作会挤出家庭农业劳动力,有非农就业经历的农户再从事农业生产的概率要小得多[14],而且有非农就业经历的农户相比于传统农户在从事农业生产时也可能因为经验不足导致农业收入较低。第三种观点是无关论。艾春荣和汪伟(2010)则指出,农户的非农就业经历对收入并没有影响,农户收入水平的高低主要是由农业生产率和非农劳动单位报酬决定的[26]。结合我国实际情况,有外出务工经历的农户继续从事非农工作的概率更大,即使继续从事农业生产也会因经验不足或者土地等资源限制而收入有限,因此,本文比较认同第二种观点。据此,我们提出假设H1、H2和H3。

H1:非农就业经历对农户总收入增加具有显著的促进作用;

H2:非农就业经历对农户非农收入增长也具有显著的促进作用;

H3:非农就业经历对农户农业收入提升具有抑制作用。

(二)受教育程度对非农就业经历与农户收入关系的调节效应

虽然非农就业经历会促进农户总收入与非农收入增加,抑制农业收入增长,但是影响效果也可能会因为某些调节变量的加入而增强或减弱。受教育程度经常被作为自变量与因变量的调节因素[27][28],一般认为受教育程度越高的劳动力,其在生命历程中获得非农就业的机会就越大,越有利于提高总收入与非农收入[29]。而受教育水平比较低的非农工作者,由于低下的劳动生产率,总收入和非农收入不会获得显著提升[30],因此,受教育程度高会强化有非农工作经历劳动力的总收入和非农收入效应;此外,受教育程度较高的有非农就业经历的劳动力相比于受教育水平较低的有非农就业经历的劳动力,在从事农业生产时也更善于整合各种资源,从而实现农业收入的增加,进而弱化了非农就业经历对农业收入增长的抑制效应[11]。据此,本文提出假设H4与H5。

H4:受教育程度对非农就业经历与农户总收入和非农收入的关系有正向调节效应;

H5:受教育程度对非农就业经历与农户农业收入的关系有负向调节效应。

三、研究设计

(一)数据来源及处理

中国家庭金融调查(China Household Finance Survey,CHFS)项目从2011年开始进行,旨在收集全国范围内有关家庭金融微观层次的相关信息。目前已向社会公布了2011、2013、2015以及2017年的调查数据,其中2017年的调查样本涵盖了全国29个省(市、区),363个县,1439个村(居)委会,有效样本共40000余户[31]。根据研究的需要,本文选取2017年的数据进行研究,探讨农民非农就业经历对其家庭总收入、农业收入以及非农收入的具体影响及其异质性。在数据的前期处理上,首先对省份、户主和家庭数据进行匹配合并,并保留户主户口类型为农村的样本。然后删除家庭总收入、农业收入以及非农收入小于或等于0的家庭。最后基于有效样本的考虑,剔除数据缺失、质量不高和回答选项与研究问题无关的无效样本。最终得到2017年的有效样本容量8369个。

(二)变量选择

本研究的被解释变量为农村家庭的收入水平,包含家庭总收入、农业收入以及非农收入。其中家庭总收入主要包括工资性收入、农业经营收入、工商业经营收入、转移性收入以及投资性收入五部分,其与农业收入由中国家庭金融调查与研究中心汇总计算后直接给出。这里定义非农收入为家庭总收入与农业收入的差值,表示家庭收入中除农业收入外的其他收入。同时考虑到CLM假定(Classical Linear Model Assumptions,经典线性模型假定),本文对各类收入均进行了对数化处理。

本研究的核心解释变量为农民的非农就业经历。这里主要通过两个问题进行识别,一个是“以前是否工作过”,根据回答选项选择“是”的赋值为“1”,但是考虑到对于该问题有些样本的答案缺失,因此结合另一个问题,“上份工作结束的时间是何年何月”,以进行进一步确认,根据回答选项有具体年份信息的也赋值为“1”,其他样本均视为没有非农就业经历,并赋值为“0”。

在控制变量的选取上,考虑到农村家庭的收入水平还受到了其他主观和客观等多重因素的影响,参考罗明忠和雷显凯(2020)[9]、刘魏(2016)[32]等的研究成果,我们从户主个体特征与地域分布特征等两个方面进行归类。其中:

(1)户主个体特征。主要包括年龄、性别、受教育程度、身体健康水平以及婚姻状况等5个指标。对于年龄采用户主的实际年龄;对于性别,将户主性别为男性的赋值为“1”,户主性别为女性的赋值为“0”;受教育程度按照不同学历对应的受教育年限从0开始赋值;对身体健康状况自评根据回答选项的“很不好”、“不好”、“一般”、“好”与“很好”依次赋值为“1~5”;婚姻状况将“已婚”、“同居”以及“再婚”的归为有伴侣一类并赋值为“1”,将“未婚”、“分居”、“离婚”以及“丧偶”的归为无伴侣一类并赋值为“0”。

(2)地域分布特征。主要包括家庭是否处在东部地区、家庭是否处在西部地区以及家庭是否处在粮食主产区等3个指标,采用虚拟变量赋值法进行对应的赋值,如对于家庭处在东部地区的家庭赋值为“1”,处在其他地区的家庭赋值为“0”(家庭是否处在西部地区变量也进行同样处理);对家庭处在粮食主产区的家庭赋值为“1”,其他地区赋值为“0”。用以考察不同地域农户家庭的异质性。

变量的描述性统计结果如表1所示。

表1 变量的描述性统计结果

(三)模型设定

根据被解释变量的性质,本文首先选择OLS模型进行实证分析。同时,为进一步探讨农村户主受教育程度对非农就业经历影响收入的调节效应,将非农就业经历与受教育程度的交互项加入式(1),最终形成式(2)。模型设定如下:

ln(TI,AI,EI)i=α1+α2naei+Σβjcontroli+εi

(1)

ln(TI,AI,EI)i=α1+α2naei+α3(nae*edu)i+Σβjcontroli+εi

(2)

上式(1)为基准模型,(TI,AI,EI)i分别代表家庭i的总收入、农业收入以及非农收入。naei表示家庭i是否有非农就业经历。controli表示控制变量。ai和βj均表示待估系数,εi是随机扰动项;式(2)为调节效应模型,(nae*edu)i为非农就业经历与受教育程度的交互项。

此外,为进一步探究非农就业经历对不同农业收入水平农户的影响,本文构建了关于农业收入水平的分位数回归模型:

Quantθ(lnAIi|Xi)=βθXi

(3)

其中,Xi为式(2)中的所有解释变量,βθ为系数向量,Quantθ(lnAIi|Xi)表示lnAI在给定的解释变量Xi的情况下与分位点θ(0<θ<1)对应的条件分位数。

四、非农就业经历与农户收入的结构特征

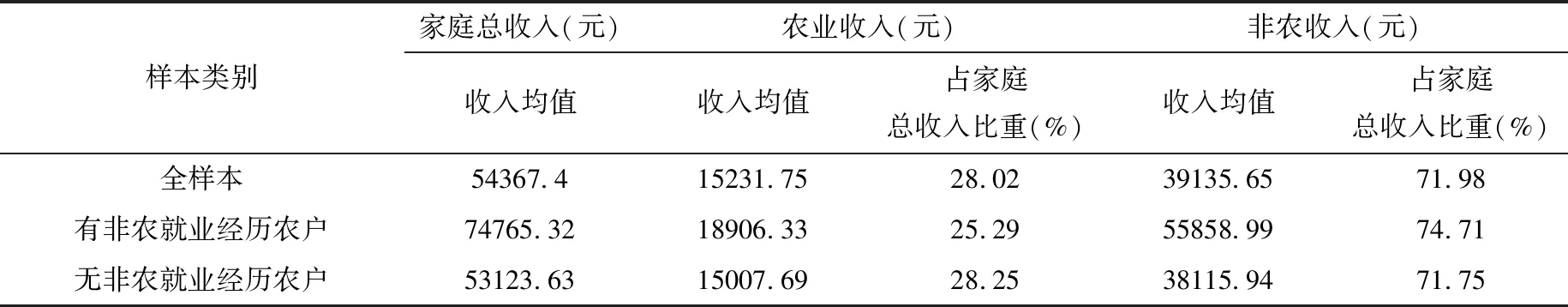

农户的家庭收入来源主要包括农业收入和非农收入,那么各项收入在总收入中的占比以及有无非农就业经历对农户各项收入的影响在数据层面显示出何种特征呢?为更加直观地展示非农就业经历与农户收入之间的对应关系,本文对农户的家庭收入与有无非农就业经历的二维联合分布情况进行了测算,计算结果均为样本的均值,如表2所示。从统计结果可以看到:

表2 非农就业经历与农户收入的结构特征

(1)农户家庭收入主要来自于非农收入。具体来看,在全样本中,农业收入占家庭总收入的比重仅为28.02%,而非农收入占家庭总收入的比重高达71.98%。在非农就业经历的分类别结果中也表现出了同样的特征。具体来看,在有非农就业经历的样本中,农业收入占家庭总收入的比重为25.29%,而非农收入占家庭总收入的比重为74.71%;在无非农就业经历的样本中,农业收入占家庭总收入的比重为28.25%,而非农收入占家庭总收入的比重高达71.75%。也就是说无论区不区分有无非农就业经历,在农户家庭收入中都有三分之二以上的收入来自于非农收入。

(2)有非农就业经历的农户家庭各项收入均高于无非农就业经历的农户家庭,且有非农就业经历更能够拉开农业收入与非农收入的差距。具体来看,在全样本中有非农就业经历的农户家庭年总收入为74765.32元,无非农就业经历的农户家庭总收入为53123.63元,前者比后者高出了40.74个百分点。在收入的分类别结果中也均表现出了同样的特征。具体来看,对于农业收入,有非农就业经历的农户家庭农业年总收入为18906.33元,无非农就业经历的农户家庭农业收入为15007.69元,前者比后者高出了26个百分点;对于非农收入,有非农就业经历的农户家庭非农年收入为55858.99元,无非农就业经历的农户家庭非农年收入为38115.94元,前者比后者高出了46.7个百分点,且大于农业收入的分有无非农就业经历类别的差值。表明有非农就业经历对应着更高的家庭收入,且对非农收入的提升效果优于农业收入。

五、实证结果与分析

为进一步明晰非农就业经历对农户收入的影响程度与具体作用机制,本文通过构建基准模型、调节效应模型以及分位数回归模型等三个实证模型进行量化分析。以下所有实证结果均通过使用stata16.0软件进行回归分析得出。

(一)基准模型回归结果与分析

为避免多重共线性问题,首先对基准模型变量进行了共线性检验,结果显示Mean VIF为1.26,Min VIF为1.01,Max VIF为1.83,均远小于10,因此变量间不存在多重共线性,回归结果如表3所示。需要说明的是,表3中的(1)、(3)和(5)为核心解释变量与被解释变量单独进行回归的结果,作为实验参照组。(2)、(4)和(6)为加入控制变量后的回归结果。

从回归结果可以看出:

(1)非农就业经历对家庭收入的影响效果具有差异性,对家庭总收入与非农收入具有显著地促进作用,而对于农业收入有抑制效应,假设H1、H2和H3得以证明。具体来看,无论控制还是不控制其他变量,相比于传统农户,非农就业经历均能够在0.1%、1%和5%的显著水平下显著地促进农村家庭总收入与非农收入的提升,表明非农就业经历对农民增收尤其是非农收入具有显著的正向影响效果。但是,无论是在控制还是不控制其他变量的情况下,非农就业经历均在5%和10%的显著水平上抑制农业收入的增加。表明非农就业经历对农户农业收入具有显著的负向影响。可能的解释为:一是有非农就业经历的农户可能在农业技能经验上比不上传统农户,导致了农业收入不如传统农户;二是有非农就业经历的农户更偏向于将资源继续投向于非农工作当中,挤出了农业资源的投入,从而造成农业收入的下降。

(2)从控制变量对农户收入的影响来看:年龄对家庭各类的收入的影响均在0.1%的显著水平上高度显著,且系数的符号为负,表明随着年龄的增加,农户的各项收入均呈现出下降的状态;户主性别对农户各类收入的影响具有差异性,相比于女性,户主为男性的农村家庭更能有效地提高农业收入,但是对非农收入的影响却不如女性,原因在于户主为女性的家庭在多为体力活的农业生产中相比于男性较为弱势,但是在从事非农生产中参与度较高,获得的收入也高;受教育程度、身体健康水平与户主有伴侣对家庭各类的收入的影响均在0.1%或1%的显著水平上高度显著,且系数的符号为正,表明接受文化教育的层次越高、身体状况越好以及家庭成员健全的农村家庭,收入效应越明显;处在不同地区的农村家庭对收入的影响也具有差异性,具体来看,处在东部地区的农村家庭相比于中西部的家庭更不利于农业收入的增长,对农业收入具有显著的抑制效应,而在西部地区,对家庭总收入和非农收入的抑制效应更加明显。原因在于东部地区多为发达地区,非农就业机会多,因此总收入与非农收入高于中西部地区而农业收入要低于中西部地区;处在粮食主产区能够显著地促进农户家庭的农业收入,这是因为在粮食主产区的农户主要还是以农业种植为主,从事非农工作相对来说较少,因此对促进农业收入增长的效果显著,但是并不利于家庭总收入的增加。

(二)加入交互项的调节效应模型回归结果与分析

考虑到受教育程度会对非农就业经历影响收入具有调节效应。本文通过在基准模型中加入非农就业经历与受教育程度的交互项,进一步探究非农就业经历对农户收入的影响机制。为避免调节效应模型出现多重共线性,本文对交互项中的受教育程度进行了中心化处理。加入交互项的调节效应模型回归结果如表4所示。

表4 加入交互项的调节效应模型回归结果

从引入交互项的调节效应模型回归结果可以看出受教育程度对非农就业经历影响农户家庭总收入与非农收入并不存在调节效应,而对影响农户家庭农业收入存在完全的负向调节效应,假设H4没有得到验证,假设H5得以验证。具体来看:受教育程度与非农就业经历的交互项对农户家庭总收入以及非农收入的影响均不显著,表明受教育程度对非农就业经历影响农户家庭总收入与非农收入并不存在调节效应,可能的解释为基于历史背景,外出务工人员大多数是非常贫穷的农户,不得已而外出谋生,童年时家庭贫困导致他们受教育程度普遍不高甚至没有接受过教育,因此调节效应不显著;而受教育程度与非农就业经历的交互项对农户家庭农业收入的影响在5%的显著水平上显著,且系数的符号为负,但是此时非农就业经历对农户农业收入的影响不再显著,表明受教育程度对非农就业经历影响农户家庭农业收入存在完全的调节效应,且能够弱化非农就业经历对农户农业收入的负向影响。

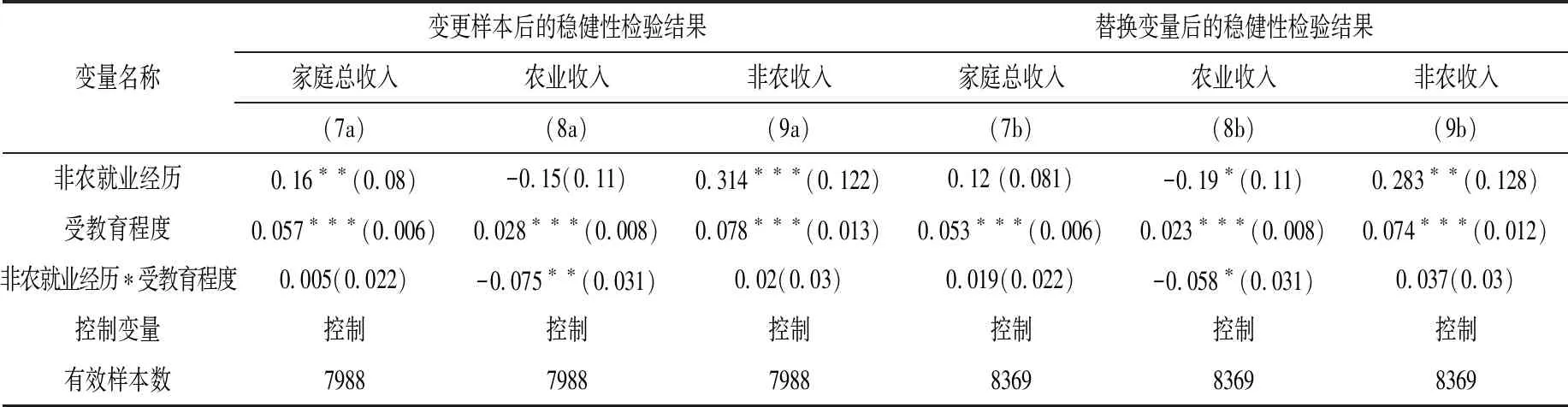

(三)稳健性检验

1. 对样本处理后的稳健性检验

张文娟(2010)通过分析2005年全国1%人口抽样调查数据的10%子样本数据发现,中国老年人在75周岁之前参与劳动的比例较高,之后开始维持在较低水平[33],考虑到在样本中存在着高于75周岁的老年人,可能会对实证结果产生干扰。因此,我们仅保留年龄在16至75周岁之间的农户样本,对加入交互项的调节效应模型进行稳健性检验,结果如表5所示。可以看到,非农就业经历及交互项对各类农户收入的影响效果与显著性均没有发生太大改变,因此可以认为估计结果是稳健可信的。

表5 使用变更样本与替换变量后的稳健性检验结果

2. 使用替换变量进行稳健性检验

本文使用的核心解释变量衡量的是农户是否存在非农就业经历,没有包含农户非农就业经历距今时间长短的内容。而农户非农就业经历距今时间不同,可能对当前的收入水平产生的效果也不同,造成估计结果有偏。因此,本文对农户是否存在非农就业经历进行重新测度,将上次非农工作距今已超过10年的样本归类到无非农就业经历农户中,使用替换变量后的稳健性检验结果也基本上支持实证估计结果是稳健可信的。结果如表5所示。

(四)分农业收入等级的回归结果与分析

那么,非农就业经历对农户农业收入的影响是否会因农户家庭农业收入等级的不同而产生异质性呢?为验证该猜想以及进一步检验基准模型的稳健性,本文通过采用分位数法,根据农户农业收入的原始值,选取其在0.25、0.5与0.75分位上的数值,将农户农业收入划分为低、中、高三个等级,然后进行回归分析。估计结果如表6所示。

表6 分农业收入等级的回归结果

从回归结果中可以看出,非农就业经历抑制了中等农业收入家庭的农业收入增长,且受到受教育程度的负向调节效应的作用,而对低等和高等农业收入家庭的影响不显著,非农就业经历对不同农业收入水平农户的农业收入的影响具有异质性。具体而言,首先在0.5分位上非农就业经历在5%的显著水平上显著负向影响农户的农业收入,表明非农就业经历抑制了中等农业收入家庭的农业收入。究其原因,可能是因为对于中等农业收入家庭,非农就业经历对其农业生产经验积累的弱化以及对非农就业收入相比于农业生产的高回报的理性考量,使其更愿意选择将资源配置在非农生产中,从而不利于农业收入的增长。其次,在0.25和0.75分位上非农就业经历对农户农业收入的影响不显著。原因可能是,对于低农业收入家庭,一方面该类家庭可能更倾向于选择继续从事非农工作,将资源配置在非农生产中,从而提高家庭非农收入,另一方面该类家庭也可能利用其在非农就业经历中积累的对资源的整合能力并将其应用到农业生产中,从而对农业收入具有促进作用,因此,导致最终的综合作用效果不明显。而对于高农业收入家庭,其本身拥有着较高的经济资本和人力资本,具有整体的资源优势,因此,非农就业经历对其农业收入的影响不显著(罗明忠和雷显凯,2020)[9]。

六、研究结论与建议

本文通过构建基准模型、调节效应模型以及分位数模型,对非农就业经历与农户收入的关系进行了实证分析与假设验证,得出的结论主要有:(1)非农就业经历对家庭总收入与非农收入具有直接地促进作用。(2)非农就业经历对农户农业收入的影响是存在负向关系,受教育程度的提高能有效地弱化其负向影响。(3)非农就业经历对中等农业收入农户的农业收入具有显著的抑制效应。

基于以上的研究结论,本文提出如下建议:(1)对于有非农就业经历的农民,政府应有针对性地出台相应的政策举措,分别为其再就业、创业或者回流返乡从事农业经营活动提供有效的扶持。比如为选择再就业的有非农就业经历农民免费提供相关行业的技能培训,为选择创业的有非农就业经历农民在经营资格获取以及税收等方面提供更多的照顾,为选择回流返乡继续从事农业生产的有非农就业经历农民进行惠农政策的宣传普及以及提供相关的培训指导,引导并帮助其组建农业合作社或者家庭农场,实现农业的规模化生产等。从而激励非农工作者将其在以往非农工作中积累的人力资本、经济资本与社会资本更加有效地转化成其当前生产活动的优势;(2)积极推进乡村振兴尤其是乡村产业的振兴,为有非农就业经历的农户提供更多的非农就业机会,从而达到疏解就业压力以及提高其收入的目的。有非农就业经历的农户相比于传统农户,在知识接受与理解能力以及工作适应能力上要更具优势,能够更快地适应并融入到农村产业的各项生产活动环节中,不仅节约了培训成本,而且对于社会就业压力的降低以及农民收入水平的提高都有益处,同时乡村产业的振兴也离不开这些具有非农就业经历劳动力的参与,回流返乡的农民是对乡村产业振兴中人力资源的有益补充;(3)有非农就业经历的农户自身也应主动通过各种途径努力提升自己的文化水平以及就业技能,从而更好地将自己的经验与技能运用到生产活动中,进而实现收入的增长。(4)加强农村人力资源的培育与开发,推进农村基础教育,不断提高农村教育的现代化水平,为乡村振兴战略推进提供持久动力。