《北周文王碑》的拓本与辑本对比研究

文_李雨欣

四川大学艺术学院

内容提要:本文将《北周文王碑》的拓本与辑本对比,发现辑本与原碑较为相似,作为更早的版本,其碑文与北朝形式风格接近,碑额应是后代补刻,其字形结构的处理、风格等方面与唐楷有部分相似之处,同时又兼具自身的书法特色和意趣。拓本则取法于魏碑和汉隶,书风更接近北朝书风。可见,书家对碑刻不同的理解影响拓本风格。本文参考拓本风格,从书法学的角度切入,以期在探求《北周文王碑》补刻的年代上提供论据,对后人学习《北周文王碑》有一定的参考性。

《北周文王碑》即《强独乐造像碑》,位于四川省成都市龙泉驿区山泉镇大佛村。依其碑文所书年代公元557年可知,其是长江流域迄今发现较早、保存较为完整的北朝碑刻之一。

笔者在此把《北周文王碑》现存石刻文献分为四种版本:石本、刻本、拓本、辑本①。刻于北周时期的原碑属于石本,工匠刻石,以刀代笔。在流传过程中,依据前人与笔者的分析,《北周文王碑》出现了翻刻与重刻的现象。这种在石本的基础上再次雕刻,称为刻本。虽然刻工尽可能恢复碑的原貌,但受时风的影响,刻本与石本仍然体现出了不同时代的风格。刻工对石本的理解和自身的技术影响着碑刻的书法风格,这里使用“刻本”而不是“石本”,是为了区分《北周文王碑》在流传过程中因翻刻与重刻而造成的与原碑风格不同的问题。石刻的第三种版本形态是拓本,这里指现存于《北周文王碑》文物保护单位的拓本(因其较流行于市面,下文简称为“通行本”),以及中国嘉德2017年秋拍“古籍善本·金石碑帖”专场中俞宗海旧藏《汉魏隋唐墓阙碑额集》拓本内所含《北周文王碑》的碑额阳刻。与刻本情况相似,同样一件石刻,不同的拓本有不同的风格。拓本是对刻本的复制或还原,还原度的高低与拓本制作的主客观条件息息相关[1]。当然,拓者的主观因素更为重要。最后一种形态是辑本—将石刻拓本缩影成册。例如《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》中所录清朝拓本《强独乐造像碑》。

《北周文王碑》辑本所录碑文残缺较多,通行本所拓年代晚于辑本,却字口清晰,一改之前宽博之气,较为圆润内敛。本文以原碑为参考,通过对比拓本通行本与辑本《强独乐造像碑》的书法风格,分析拓者的主观因素对拓本、辑本风格产生的影响。

一、历史记载及研究综述

《北周文王碑》最早见于南宋王象之《舆地碑记目》,清代刘喜海在《金石苑》中始录碑文内容,之后陆增祥在《八琼室金石补正》中对此有补正。明代曹学佺《蜀中名胜记》以及清代杨守敬《隋书地理志考证》《楷法溯源》等均有著录,多是记录其位置、碑文内容。

当前学界主要从考古学、美术学的角度分析碑刻具体年代,主要有三种说法。赵纯义、王家祐两位先生认为:现存碑额上的文字经过改刻,改刻时间在隋代到唐代大历年间[2]。薛登先生则认为北周强独乐所造碑碑额上原无字,现存碑额文字及碑旁34号龛为唐人李去泰所刻[3]。荣远大先生认为是宋人根据《周文王庙碑》和《后周宇文泰纪功碑》残碑拓本经续补之后的重刻[4]。总而言之,关于改刻的具体年代众说纷纭,但大体上经过考证,碑额是经过后续补刻的,碑身文字内容是由《周文王造像碑》与《周文王庙碑》合二为一。关于碑文的“翻刻”时间还存在争议。荣远大先生曾在《关于北周文王碑的几个问题》中指出,其书法风格不复北朝楷书笔法掺杂隶意的特点。但以上关于碑刻“改刻”年代问题的讨论,均未将拓本版本对碑刻书法风格的影响纳入分析。拓本是在原碑上制作,还是根据重新翻刻的碑所制作,面貌则相差很大[5]。笔者将从书法学的角度对比分析拓本和辑本的风格,以期在年代考证上提供一些证据。

结合实地考察,笔者发现其碑文书法风格与碑额不甚一致,下文详述两者之间的差异之处。

二、碑额书法风格研究

《北周文王碑》碑额有15行,每行4字,字径4至5厘米,阳文楷书。为方便讨论,现将《北周文王碑》移录如下:

此周文王/之碑。大周使持/节、车骑大/将军、仪同/三司、大都/督、散骑常/侍、军都县/开国伯强/独乐为文/王建立佛/道二尊像,/树其碑。/元年岁次/丁丑造。

参考原碑刻本,将拓本通行本与辑本进行对比,着眼于结构安排、用笔风格、章法布局三个方面,分析碑额的书法风格和取法,详列如下。

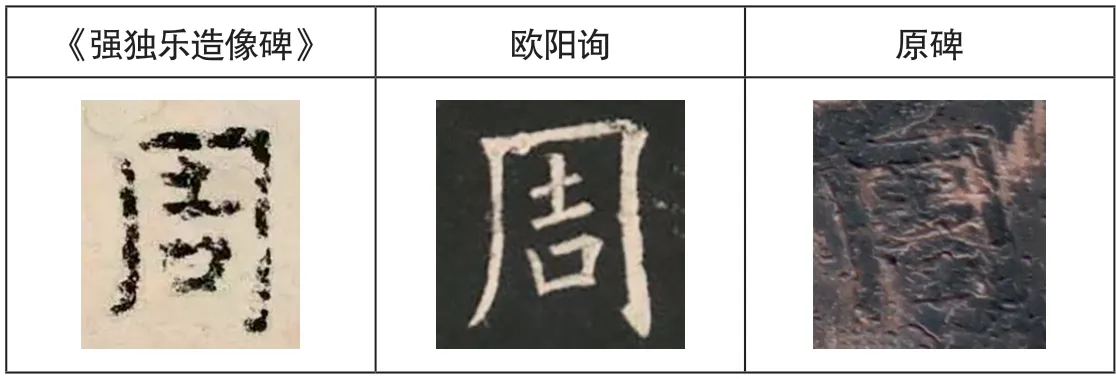

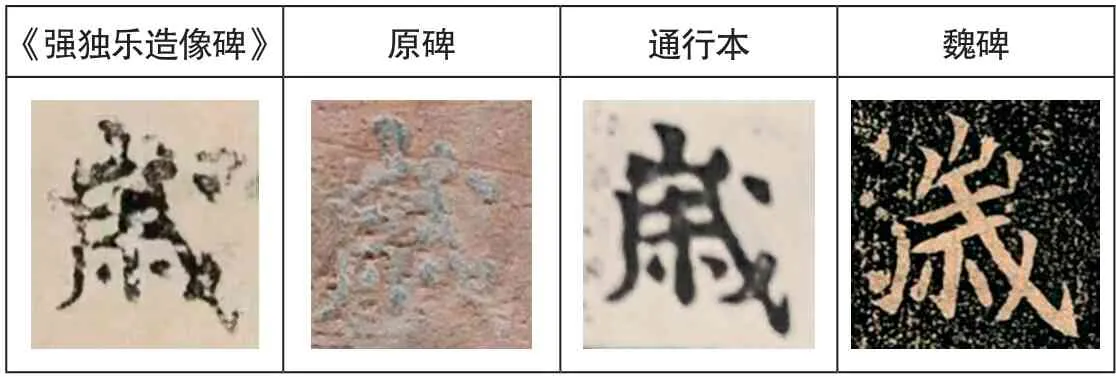

通行本取法多源于魏碑和隶书,现存原碑字形和辑本相近,与隋唐楷书的字形构造原理相合,但也有其独特性。如“大周使持节”中的“使”(表1)右半部分的“吏”在辑本中撇画向左起势,捺画补势,且捺画的起笔更接近“亻”,与智永的字形结构相似。通行本的字形结构则取自隶书,撇画的收笔紧挨“亻”,捺画放开。左右两部分拉开,中部留有完整的空间,与魏碑将中部空白打破的字形构造完全不同。参考碑额,其独特性表现为:一、通过对结构的处理增大字势。辑本的处理就非常绝妙,将左边偏旁缩短,捺画字势向下,拉长“吏”,使字形的外轮廓呈梯形,左短右长,增大向左倾斜之势。二、十分注重外紧内松,尤其在独体字的处理上,如第一行“周”(表2),被包围“吉”字的两旁与“冂”之间有留白。在欧阳询的楷书中,可见与其相似的处理手法。第六行“司”中亦见与成熟唐楷十分相似的处理。三、斜画紧结,骨血峻宕,拙厚中皆存异态[6]。对于字内含有斜钩的字形,如“岁”(表3),通行本与魏碑汉隶的处理方式相似,内含“小”字(“岁”字繁体字偏旁)宽绰有余,并未收紧,字体偏于横势的造型影响了结构的紧结。而辑本则是斜画紧结,使字形偏方正,收放自如。

表1 不同版本“使”字字形对比

表2 不同版本“周”字字形对比

表3 不同版本“岁”字字形对比

《北周文王碑》属于方中偏圆、笔力峻厚、体骨峻健一派。一是起笔方中偏圆,落笔迅速,线条形态多方峻有力。“横”的首端,都有明显的圭角。二是用笔雄厚有力,渐渐铺毫,通过中锋的捻转,使点画饱满,捺画圆厚、劲健。通行本起笔则偏圆润,横势开张,一些粗的笔画过于肥软。

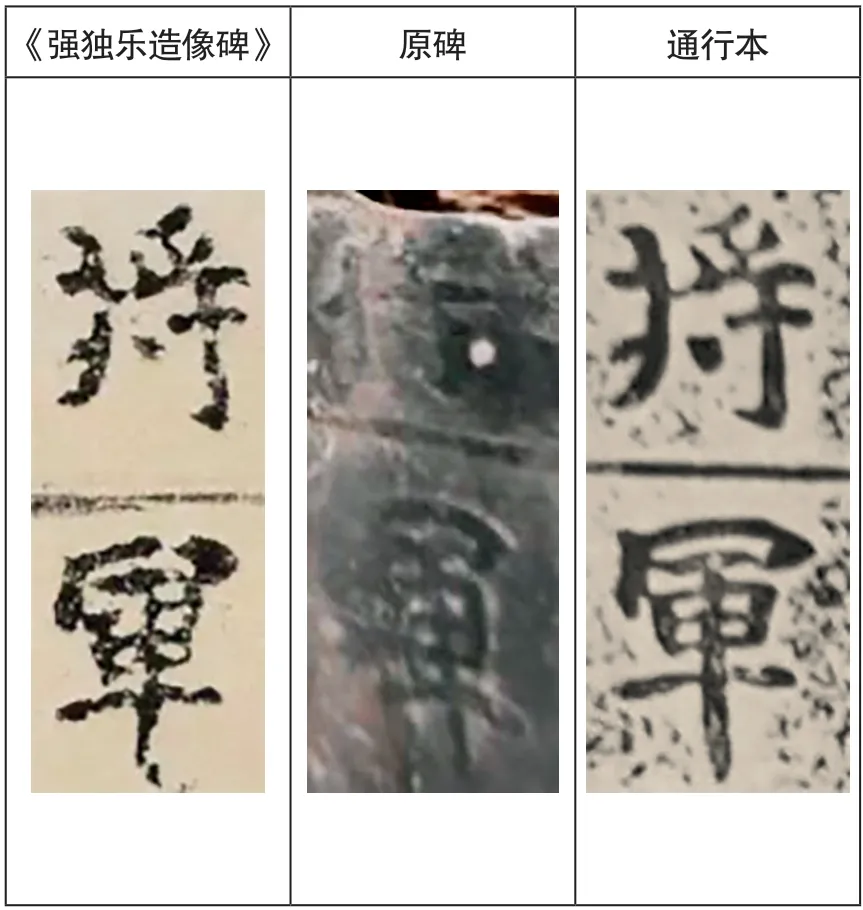

两个版本的章法布局疏密、聚散,纵横交错,欹斜有致。通过毛笔的起行提收,引起字形的起承转合,带来视觉上的节奏变化。如第五行的“将军”(表4)和第六行的“三司”,“三”与“军”收,“将”与“司”放。辑本中“军”字势向右,与“将”字势相反。通行本字势向左,与“将”字势相同。可见,《强独乐造像碑》的章法布局更有意趣。

表4 不同版本“将军”字形对比

三、碑文书法风格研究

碑文共40行,每行34格,共1348字,字径2.5厘米左右。字体为正书镌刻,字口较浅。原碑内容见于《北周文王碑考释》[7]这篇文章,因篇幅有限,本文不再赘述。

从用笔看,原碑与辑本的形式语言共同性更强,属于斜画紧结、沉着有力一派。用笔大胆,点画饱满,撇捺关系清晰,线条扎实。但是其中也有不同。原碑起笔方圆并用,亦方亦圆,棱角分明,线条偏瘦劲,骨感十足;行笔过程中略带一些楷书的提按,使行气贯穿其中。辑本则以圆笔为主,笔画线条圆通凝练,浑厚古雅,毫无中怯之意,十分厚实,融合隶书笔意,转折处多以转而不以折,结字朴茂,线条实而不浮。当然用笔重,线条形态就会略显粗壮,加之造型字势的处理,辑本风格偏雅拙古朴,大抵被冠以“朴拙”的书法作品均能呈现出朴素天然、真实直率、疏朗而有机趣的风格特征[8]。辑本中“清”字右边的“青”上开下合(表5),与王羲之、魏碑等唐以前的字形造型相似。从这个字可以看到原碑和辑本取法北朝居多,正是因为楷书发展到唐朝,在唐尚“法”的影响下,后人对楷书结构的把握有了一些约定俗成的规则:点画规范、结构谨严、主笔突出、上紧下松等。后人基本遵循此楷书的结构规范,“清”亦是如此,结体多上紧下松。正是因为没有统一的技法与审美标准,所以我们才可在自然真实、富有童趣的碑中品味中国美学的魅力和生命力。通行本虽也以圆笔为主,但是线条较软,与辑本相对比,骨力较弱。

就结体而言,原碑撇捺开张,收放明显,劲道古朴,颇有神韵。其有三个特点:一是体态颀长,中宫结构紧缩,捺脚向右伸展,力量千钧,收放自如,令人精神为之一振。二是结字宽博,与辑本相似。虽然有一部分字已具备成熟楷书的形态,但是都有隶书影响的痕迹。隶书方扁的造型影响了结构的紧密,使其字内都留有一定的空间,且字形偏扁,字势向左倾斜,斜势明显。可见,其处于楷书从萌芽到成熟的过渡阶段。这种遗存汉隶风韵,实有几分奇异之美。看似漫不经心的刻写,其实形散而神聚,将古质与今妍相融合,带来视觉上的节奏变化。三是钩的趯势变得圆转,虽圆润却不失力道。通行本的取法大多来自魏碑,如“寻”,横画开张,字势向左,与魏碑处理字形的结构相似。唐楷的处理字形偏方整,横画一般不放开。不可否认,通行本中“例”“训”“化”等字,字形小巧而精致,乃为佳品。但是其中有些字个别笔画被夸大和扭曲,导致字形大而乱,摇摆不定。

从章法上看,通行本没有按照统一的字号大小书写,右边上半部分字形偏大,章法较密集,与其余部分对比明显。无论是哪个版本,整篇碑文都呈现出高矮错落、大小不一的字形样式,但由原碑与辑本或许可以感受到书家从容自在的创作状态。竭力突破传统的样式,在有限的空间内充分发挥创作力,随心而作,没有太多礼法的束缚,可谓章法萧散,随势赋彩,自由灵活,趣味十足。但是,通行本字形忽大忽小,字势向左或向右倾倒,毫无规律,有些散漫肥大,有些细致精巧。笔者认为其不是通过渐变式形成强烈的章法对比,也不是书家随心赋势,而是后人篡改较多。

四、不同版本的整体风格对比

拓工对碑刻不同的理解,导致拓本与辑本书法风格呈现出不同的面貌。辑本《强独乐造像碑》书风与原碑更为接近,其碑额的字形结构与钟王体有一脉相承之感。作为碑刻上的正体来用,结体和笔法都有不够庄严稳重的地方。基于这种情况,南北朝时人对钟王楷书做了一些改造[9]。所以可以看出,其结体、用笔等与唐楷有部分相似之处,整体风格也留存了北周时期的古朴浑厚痕迹。辑本《强独乐造像碑》历经千年,颇具金石气,独有自身的书法特色和意趣,碑文楷书虽然已经较为成熟,但是依旧可以看到篆隶笔意对其的影响。通行本拓本则参考了其他魏碑和汉隶进行了改动,书法风格更接近北朝。

碑刻处于开放环境,并被反复椎拓,导致很多字口模糊与残泐,形成所谓的“金石气”,为其增添了残缺美和古朴美。辑本《强独乐造像碑》不仅有金石气,其风格、造型与现存原碑(也就是刻本)更为接近。可见其拓工对碑刻的理解,接近刻本原貌风格,并未做出改动。反观通行本,字口比之前朝代所拓辑本还清晰,应是在当前刻本的基础上,参考北朝书法碑刻进行了修复,以期真实还原石本面貌。如果说镌刻、摹拓、翻刻是从行为上对石刻书法风格进行重塑的话,那么鉴藏家的拣选则是从形象上对石刻书法风格进行的再造[10]。通行本存于文保单位,其目的是更好地展示原碑风貌,所以应将残破的部分进行了补充。《强独乐造像碑》版本在学术研究上可辅助我们理解碑刻。

结语

综上所述,《北周文王碑》碑文风格、形式与北朝楷书更接近,大体应是在北周初刻,后代应经过部分翻刻,但都尽可能地恢复原貌,所以总体上还是保留了北周书风。碑额的造型结构与唐楷相似,加之其应是在碑文刻好之后,又挖出一个平面,打格再刻,所以应是在唐朝补刻。

《北周文王碑》虽经历代改刻、人为磨损,字口漫漶,碑面斑驳,但这份岁月的洗礼,给《北周文王碑》增添了独具特色的古朴之意,久观便觉有生气,耐人寻味。

注释

①四种版本的分类来自程章灿《石刻文献之“四本论”》中的“四本论”:“而当我们从石刻文献生产的全过程及其方式来看,可以说石刻文献实际上有四种版本形态:第一种是写本,第二种是刻本,第三种是拓本,第四种是辑本,合称为石刻‘四本’。这四种版本形态之间也存在异同或离合的关系。”