明清时期汉水流域市镇空间特征探析

——以豫西南区域为例

李伟巍

(南阳理工学院教学评估与质量监控中心 河南 南阳 473004)

0 引言

近年来,运用不同的视角,以汉水流域古镇为研究对象的相关论文层出不穷。汉水流域作为最典型的一种地理区域类型,一直以来都颇受学术界重视[1]。在汉水流域研究方面,厦门大学鲁西奇的《区域历史地理研究对象与方法——汉水流域的个案考察》[2]从社会学和地理学等多学科的交叉视角,分析了人地关系,论述了不同时期汉水流域的水系和聚落空间演变规律;在《城墙内外古代汉水流域城市的形态与空间结构》[3]一书中用历史文献的方法探究汉水流域市镇的历史演变过程、选址以及城镇规模与形态[4]。华中科技大学徐俊辉博士在《明清时期汉水中游治所城市的空间形态研究》[5]中,从城市空间形态的大、中、小3个尺度对汉水中游的城市空间形态进行分析,并通过比较研究总结了明清时期礼制、自然环境和汉水支流的水陆交通对城市空间形态的影响。吕晓裕在硕士论文《汉江流域文化线路上的传统村镇聚落类型研究》[6]中,以文化线路为视角对汉江流域的传统聚落进行梳理和分类研究,通过分析明清时期移民运动对传统聚落在社会和文化方面的影响,总结出汉江流域的传统聚落特征。邓祖涛在《汉水流域城市空间分布的分形研究及优化举措》[7]中,对流域空间结构现状进行分析,并借助分形理论对汉水流域的城市规模、空间分布进行研究。

以上研究从不同角度探索了汉水流域城镇所呈现出的多样性特征。但在既往研究中对汉水流域的认识主要集中在沿江城市群和城市带的建设上,而对汉水流域市镇空间结构的关注不够,对汉水流域的市镇空间结构的演化机制缺乏必要的认识[7]。为此,以汉水流域的市镇为研究背景,借助于流域学的基础知识,选取汉水流域中豫西南区域的市镇空间作为典型案例研究,在一定程度上丰富和延伸了汉水流域城镇空间的研究和理论知识体系,有助于从多角度多学科研究汉水流域的市镇空间特征;通过运用流域学和区域整体观理论对流域内的市镇空间规划进行研究,对城镇化进程中实现高质量发展并兼顾传统市镇空间格局特色保护具有重要的时代意义,同时也是城乡规划学关注的焦点。

1 历史背景与流域分布

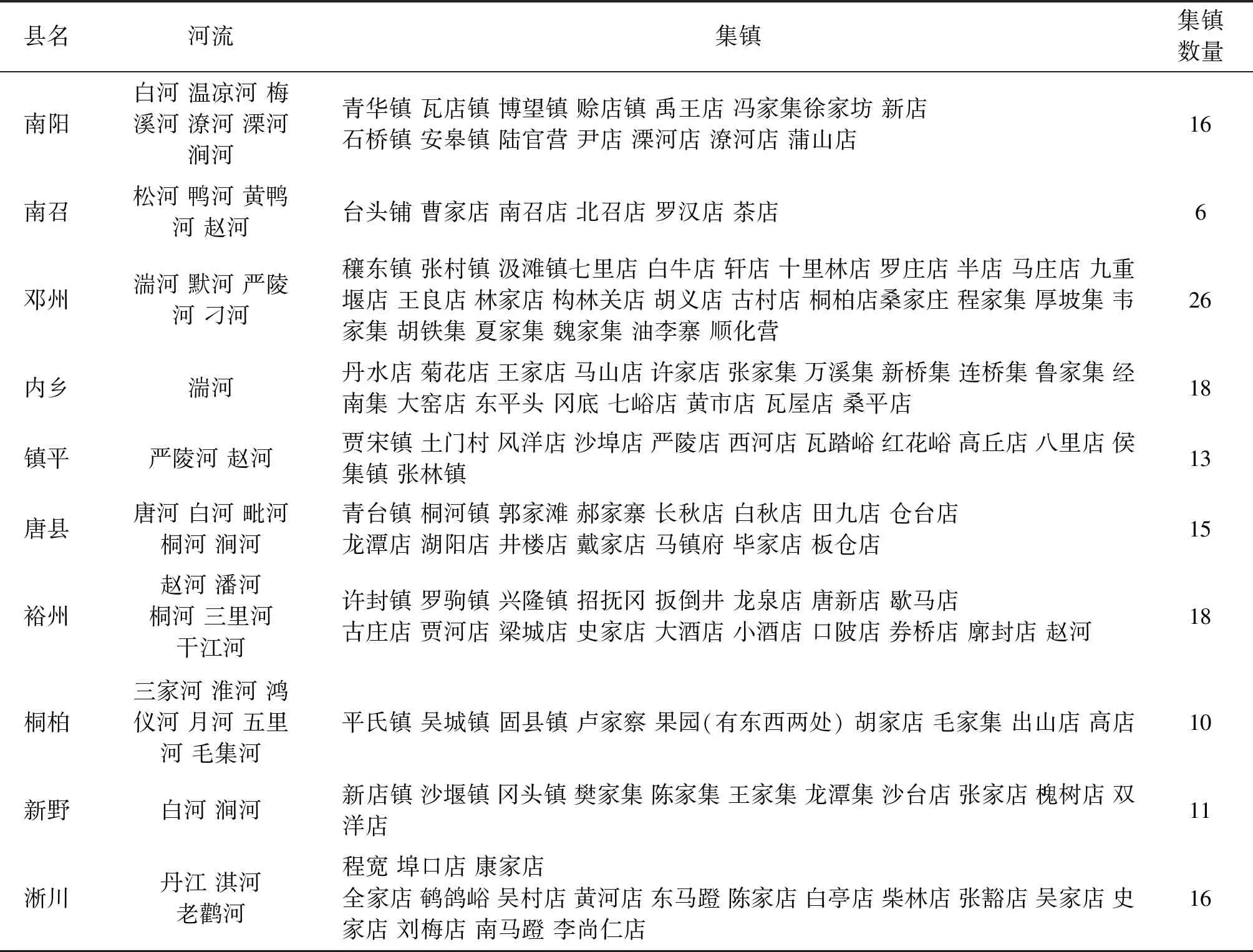

纵观世界文明的发展史,河流是重要的载体和见证者。中国古代城镇的形成和发展也依托江河以满足商品交换的需要和航运发展的需要。长江、黄河、淮河三大水系在豫西南地区形成交汇,汉江是长江的最大支流,也是中原地区与南北交流的重要纽带,这一水运航程被称为“中国中古时代南北天然水运航线上最长最盛者”[8]。汉江及其支流河道构成了我国中部地区重要的水运网络。在商品经济发展的驱动下,水运促进了沿线商业市镇的形成与繁荣。直至明清时期,汉水流域已成为全国范围内大型物资集散地之一,豫西南区域是汉水流域的商业核心区域。区域内河流数量较多,商业市镇分布其上,主要依托白河、唐河、湍河、丹水的水路运输网,通过来往商旅或水路、陆路或水陆联运使货物聚集,商品经济的活跃促进了商业市镇的繁荣。区域内的商业市镇数量众多(如表1所示),沿河流域的商业市镇分布密度尤其大,因此对豫西南地区商业集镇形成和发展状况的研究是汉水流域市镇分布与空间特点研究的重要组成部分。本文以豫西南区域为例,对明清时期汉水流域市镇空间特征进行探析。

表1 汉水流域豫西南区域的商业市镇分布

2 市镇空间特征研究

明清时期的豫西南区域处于南北文化交流的过渡带上,是重要的南北水陆交通的枢纽,是汉江流域的经济核心区域。商品经济的繁荣和市镇的规模发展使其形成了独特的市镇空间。根据相关文献和实地调研,本文遴选出历史空间结构和格局肌理相对完整的商业市镇唐白河的赊店镇、丹江的荆紫关镇、白河的石桥镇为典型案例开展研究。

2.1 市镇的选址

中国古代的城镇选址遵循“近水而避水患”“交通便利”“防御性强”的原则。这种选址原则既满足了生产生活用水的需求,也避开了洪涝灾害对生活的影响。河流为人们的生产生活提供了便利的物资运输条件和一定的安全防御能力,因而密布的河流水网成为交通运输的载体,为商业市镇经济的繁荣注入活力。市镇空间顺着河流的走势发展,形成了独特的市镇空间特色。

汉水流域是因河流冲击形成的平原,土地肥沃,灌溉便利,使得这一区域成为全国棉粮生产的重要基地,为农耕经济的发展提供了根本保障。便利的水运航道,给商品贸易的运输提供了必要条件,南北货物中转运输的规模化发展为商业市镇的繁荣提供了根本保障。

(1)赊店镇

北依伏牛山余脉,多为低岗缓坡,土地肥沃,物产丰富。三面环水且两河冲击(赵河、潘河)形成的“凹”形平原,独特的河道分布和走向影响了古镇的选址和范围。赊店盛产棉花、粮油、纸、酒、丝绸、铜器等货物,可顺水南下至鄂、湘、赣和云贵川地区,沿海地区的盐、糖、药材等货物在此集散。镇北有陆路可达北方地区,水陆交汇的地理优势,使赊店镇成为南北交通的重要节点,同时也是万里茶道的中转站。

(2)荆紫关镇

位于豫陕鄂三省交界处,是“西连秦川,南抵荆楚”的交通重镇,其三面环山,西侧为丹江,与汉水、长江形成了水运网络,成为南方物资运抵西北地区的重要中转站。交通区域优势使得荆紫关形成了辐射周边的商业市镇中心。因周边山地较多,山水之间形成有高差的坡地,所以古镇沿丹江边的高坡地展开,且顺应地势而弯曲,街道鱼骨状分布。

(3)石桥镇

位于南阳北部,东临白河,是南北水路的主要节点之一。石桥镇为不规则圆形,南北和东西长度近900 m[9]。整体地势平坦,由西北向东南略倾斜,三面环水,顺应周边地势,因河而就修建不规则的城寨墙,并开设寨门,外围环以寨河。

通过对汉江流域的商业市镇空间的选址研究发现,传统的选址原则是依附于河流航运,初步形成货物流通的集散地,并逐渐形成商业市镇。

2.2 平面形态格局

我国古代城市的营建受到两种思想的影响,一是《周礼·考工记》所述理想的城市布局多为方整平面,这种方整的平面形态成为一时的主流。二是《管子·度地》“因天材,就地利,故城郭不必中规矩,道路不必中准绳”的营建思想为代表,与地形结合呈现不规则平面形态[10]。市镇在这两种营建思想的共同影响下,同时为方便贸易活动,而发展形成不同的平面形态。汉水流域的豫西南区域的市镇大致有以下几种平面形态。

(1)带形平面形态

带形平面形态即沿河流的走向发展,逐步形成线性商业空间。大多数是由于经济、交通的需要,顺应地形而自发形成,突破了传统营建思想的影响。平面形态以河流为主脊骨骼发展,建筑大多数与河流平行,形成带型的形态结构。

(2)鱼骨状形态

鱼骨状形态由于地形地貌的制约,在空间上与河道平行,多以一条或多条轴线为骨架形成主要街道,两侧街巷沿地形走势呈树枝状拓展与河流形成垂直关系,形成复式的市镇平面形态,这种鱼骨状的平面形态适应空间的复杂变化,层次分明,结构网络清晰。荆紫关镇的平面形态即属此类。往往是规模较大的市镇常采用的平面形态,也是汉水流域商业市镇比较常见的空间形态。

(3)方格网状形态

方格网状形态布局常见于北方平原地区,由于不受地形限制,平面力求规整,体现了传统的城市营建思想。由于商品贸易的繁荣,方格网状形态的市镇商业空间处于核心地位,其他空间围绕其延伸发展,街巷按照行业分类形成专业市场。一般来说,明清时期的商业重镇常采用这种平面形式,如赊店镇作为中原地区的商业巨镇,随着商贸活动水平的提高,形成的七十二街专业市场,平面轮廓形态较为方正,呈团状发展。

2.3 街巷

街巷是市镇空间中物质形态要素的重要组成部分,相邻院落的空间形成了街巷,构成建筑的外部空间。街巷空间是市镇空间形态特征重要表现形式。街巷所形成的道路空间网络,将市镇的内部空间要素和外部空间联系起来构成了线性交通。在自然因素和长期的人类活动的影响下,街巷的空间形态呈现出更多样的空间品质。随着商品经济的发展,我国古代城市的里坊制结构体系在宋代以后逐渐被街巷制代替,明清时期街巷制趋于成熟。

(1)赊店镇

赊店镇的街巷结构由五主街形成主轴,七次街形成次轴,十二巷道构成支轴。街巷空间的发展受到码头的影响,与码头沿岸成平行或丁字形分布。道路呈现十字交错与棋盘分布的形态,不同的节点空间穿插,构成了古镇的“骨骼”,街巷按照行业功能分区,形成了沿街经营的商业区。沿街设店突破了传统里坊制体系的影响,更加自由地与生活空间相结合,体现了商品经济发展对古代市镇建设规划的推动。

(2)荆紫关镇

由于地理位置的特殊性,街巷呈南北走向,分北、中、南街三部分,北街区域地势较为开阔平坦,街巷规整、平直,呈网格状分布,内部通过两条主路贯穿。中、南部街区处于狭长地形带,街巷呈鱼骨状且向两端延展。

(3)石桥镇

石桥镇内有东西和南北向各两条主要干道,形成“井”字形的道路骨架,整体呈对称式分布[9]。北寨门的中山街为商业主街,街的两侧为传统的商铺、民居等建筑,街巷空间简单、明了。

2.4 码头

在水路运输中,码头是重要的空间节点。码头的选址一是在水源充足、河流平缓处,利于船舶的停靠;二是地势高于河流等高线,防止水患影响并利于货物装运。码头是古镇商业繁盛的聚集地,街巷与码头的距离远近,在空间上的分布呈现出疏密有致和纵深发展。在市镇发展的初期,码头沿河而建,起着货物运输和集散的场地作用,处于散漫自由生长的状态,缺乏空间秩序感。随着商贸活动日益频繁和扩大,以码头为核心的空间规模逐渐增大,沿着河流走向发展并衍生出主街以外的商业空间,与原有街巷空间有机联系,促使市镇向外部空间发展。

(1)赊店镇

随着明清时期商业的鼎盛,赊店镇形成南、东两处码头。后河码头是古镇初期最早的码头,位于赵河的北岸靠近古镇老街的位置;潘河沿岸码头在古镇的东北部河心街区域。因北上的货物需经潘河中转为陆路运输而兴建,两处码头共同承担了物资的转运和集散,并在码头沿线形成新的商业街巷。

(2)荆紫关镇

荆紫关镇沿丹江中街区域由于靠近丹江主航道,河道较为宽阔且地势较高,满足货船靠岸、货物转运的需求,沿河形成了三大码头:上码头、中码头和下码头。河流伸入镇内形成天然港湾,但未在镇内形成水网系统,而是通过码头的延伸丰富了内部街巷空间发展和商业发展。同时,沿码头背河而建的街巷,使内外交通分离,街巷与河流的空间功能更加明晰。

(3)石桥镇

石桥镇优越的水运条件使其成为明清时期的南阳四大码头之一,南北物资在此登岸转运,成为重要的货物集散地。码头位于古镇寨门外,东寨门为白河水运码头,北寨门为麦河水运码头,在空间上与古镇街巷平行分布,码头空间沿河流形成线性空间。

2.5 建筑

汉水流域因地处南北交汇处,随着商业的繁荣和人口的迁移,形成了以服务商业为主,兼顾居住、生产、货物存储和行业帮会管理的建筑类型。建筑多为对称布局,院落、门店、厢房和天井构成空间的基本要素,呈现出受多元文化影响的特点。

(1)赊店镇

赊店镇在水陆交通空间便利的条件下,随着商业经营与转运物品的繁忙,成为万里茶道上重要水陆转运节点。商业空间的发展和居住空间相结合,延续了传统的院落形态,逐步形成了沿街商居混合模式。沿街商铺遵循对称的原则,采用院落组合的形式,在中轴线上依次为临街店铺、穿堂阁楼、正房等建筑,厢房左右对称。这些商业店铺随街巷而延伸,挑檐较深,街巷空间疏朗;院落形成的内部空间与外部商业空间相分离,院落空间错落有致,体现了和谐统一的建造理念。

(2)荆紫关镇

荆紫关镇地处三省交界处,地势险要,历来为军事要冲。荆紫关镇凭借丹江顺流而下可达江汉平原,向北可达关中地区,逐渐发展形成物资集散枢纽。建筑类型为衙署、会馆、商业建筑、民居等。由于地形限制,沿街店铺大都采用“前店后宅”式院落布局,按照使用功能和等级,沿街面阔多数为三开间,进深通常狭长而形成一进院落。通过增加纵深方向院落数量来增大内部空间,有二进院和三进院。由于受到狭长空间的限制,院内的厢房多为单坡型屋顶。第一进院落为服务商业的辅助空间,中间房屋作为过厅通向第二进院落,空间私密性较好,为主人生活起居的地方。建筑装饰方面,建筑的封火墙采用徽派建筑马头墙与地方做法相结合的形式,墙头部分绘制人物故事或植物纹样成为装饰的重点,通过连续且错落有致的墙体变化,不仅丰富了街巷空间,而且增强了空间的节奏韵律。这种建筑装饰的方式融合了徽派建筑的做法,显示出对不同地域文化的兼容;屋面采用小灰瓦,屋脊正中平直、向两端逐渐升起且上面多有装饰,建筑形象质朴。

(3)石桥镇

石桥镇沿中山主街商业铺面分布于两侧,个体建筑面宽为一间或五间不等,进深为三间,立面简洁,细部装饰较为单调。为满足经商和居住的需要,建筑以院落围合为主,前后院落高低错落、起伏变化的天际线,形成中原地区传统街巷空间。

3 结束语

汉水流域繁荣的商业市镇是黄河流域文化和长江流域文化过渡带上形成的特殊地理单元,河流在经济、文化上对南北地区交流起着重要的作用。从空间的分布特征来看,市镇的选址和布局受到了河流的影响,从而形成与水共生的市镇空间格局;河流是汉水流域商业市镇形成的重要影响因素,河流形成天然的水道为市镇的形成提供了便利的自然优势,市镇的分布与河流的位置密切相关。豫西南汉水流域的市镇功能结构随着流域内河流的发展形成“因水而商、因商而兴”的格局。以商业空间为核心的市镇布局,与河流呈平行延伸;在其内部形成轴线空间,与河流形成“双线”发展,空间功能结构呈现多样化发展趋势。从市镇空间的元素上看,建筑、街巷和码头组成了空间肌理。建筑的类型多样化,以街巷形成商业空间呈单体及组团沿街布局,通过院落空间的组合满足使用的需要;街巷的布局受到河流、码头的影响,平行或垂直与河流发展,街巷尺度适宜,空间上形成连续性。借助于流域学的视角来探讨豫西南市镇空间构成及特征,市镇及所形成的空间是该流域发展的见证者和文明物质的载体,同时也是历史文化的传递者,为完整系统研究汉水流域的市镇空间构成提供研究基础。