近20年大别山区植被净初级生产力时空变化及驱动因素分析

朱鹏凡,刘 刚,2,何 敬,代堂锐

(1.成都理工大学 地球科学学院,成都 610059; 2. 成都理工大学 地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,成都 610059)

0 引 言

随着环境问题的不断加剧,碳循环的重要性日益突显,现已成为评判全球气候变化影响的关键指标[1]。植被净初级生产力直接反映了植被通过光合作用来固定大气中CO2的能力,净初级生产力(Net Primary Productivity,NPP)被定义为植物通过光合作用吸收碳的净含量,等同于植被光合作用过程中同化的碳减去呼吸过程中释放的碳[2],它是碳循环过程不可或缺的生态指标[3]。最常见的NPP估算方法是直接观测法或间接估算法,直接估算虽然精度较高,但是只能用于小区域[4]。遥感(Remote Sensing,RS)的出现大大提高了间接估算的区域面积。

通过RS技术或基于过程的建模技术,NPP的变化趋势成为世界范围内学者研究的热点。Yuan等[5]利用CASA(Carnegie-Ames-Stanford Approach)模型探究了长江源区NPP对气候因子的响应,并且将人类活动对NPP的影响考虑其中,结果表明气候因素导致研究区大部分地区NPP增加,人类活动对NPP的影响主要集中在下游地区。贾俊鹤等[6]基于CASA模型对西北六省的NPP受气候变化的响应进行了探究,研究表明NPP与气温和降水之间的相关性随时间增加而逐渐显著。刘亮等[7]利用改进的CASA模型对伊犁河流域NPP的时空分异特征进行了研究,结果表明研究区在研究时间段内波动上升,在空间上呈现东北低西南高、沿天山山脉分布的特点。贺倩等[8]利用地理探测器研究植被、气候和地形因素对NPP的影响,结果发现NDVI对NPP的影响最大,其次为气候因素。张振宇等[9]基于改进的MOD17A3数据,利用变化率分析、MK统计法以及地理信息系统(Geological Information System,GIS)分析法,研究了我国西北地区NPP与干旱气候的关系,结果表明气候对NPP有巨大影响。马炳鑫等[10]利用MOD17A3数据对滇黔桂岩溶区的NPP与气候关系进行了研究,结果发现气温对NPP有明显促进作用。近几十年来,NPP受到温度上升和降水模式重新分布的显著影响[11-12],但主要气候因素对不同地区的NPP的影响不同。由于研究地区和研究时间段的不同,气候因素对不同地区的影响仍有待于进一步研究和讨论。

大别山区地处河南省、安徽省、湖北省三省交界处,地理位置优越,常为沿海地区的产业中转站,整体区域介于湿润与半湿润地区。自改革开放后,大力开发自然资源,过度的资源索取以及乱砍乱伐,导致水土流失,洪涝灾害加剧, 生态环境日益恶化。自1998年实施山区天然林资源保护工程以来,相关部门大力实施退耕还林政策,加速推进防护林建设。但上述措施对大别山区生态系统的影响尚未明确,不利于对革命老区生态系统的构建与完善,因此开展大别山区在生态恢复政策下的NPP变化研究十分重要。

本文利用中分辨率成像光谱仪(Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer,MODIS)遥感数据、气象数据、土地利用类型数据以及植被类型数据,在改进的CASA模型基础上,通过一元线性回归法、Pearson相关系数,Hurst指数等研究方法,对大别山区的NPP进行研究。该研究结果对加强生态环境建设有一定的指导意义,对革命老区可持续生态建设提供了科学的理论支撑。

1 研究区域概况

如图1所示,本次研究区域地跨安徽、河南、湖北3省,经度横跨3°18′(113°47′E—117°05′E),纬度纵跨5°15′(29°46′N—35°01′N),总占地面积约为6.7 km2,整个地区海拔处于-9~1 673 m之间,包含安徽、河南、湖北3省的36个贫困县[13]。大别山区南部以山区为主,属于北亚热带湿润季风气候,年均降水量为1 115~1 563 mm;北部地处黄淮平原,为暖温带半湿润季风气候,年均降水量为623~975 mm[14]。研究区内的土地资源丰富,地貌形态复杂,作为革命老区,大别山区是《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》中重点部署的14个特殊片区之一。

图1 研究区地理位置示意图Fig.1 Geographical location of Dabie Mountains

2 数据来源与分析方法

2.1 数据来源

本次研究所使用的数据如表1所示(其空间分辨率最终都重采样到1 km,坐标系为CGCS2000)。气象数据来自中国国家气象信息中心(http:∥data.cma.cn/site/index.html),植被类型数据、遥感数据和土地利用类型数据来自中国科学院资源环境科学与数据中心(https:∥www.resdc.cn/)[15]和国家青藏高原科学数据中心(https:∥data.tpdc.ac.cn/zh-hans/)[16-17]。本次研究的气象数据选取36个县区内部及周围的22个气象站点的逐日气温(℃)和降水量(mm)。因为克里金插值法在大面积地势平坦地区效果较好[18],因此本次研究选用克里金法对气象数据进行插值。遥感数据主要为归-化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)数据和地表太阳辐射数据(MJ/m2)。植被类型数据根据MCD12Q1_V06产品分成常绿针叶林、常绿阔叶林、落叶阔叶林、混交林、灌丛、草原、草地、农田、其他9种类型。土地利用类型数据根据《土地利用分类》标准重新分成耕地、林地、草地、水域、城镇、未利用土地6种类型。

表1 本研究数据信息统计Table 1 Statistics of research data in this study

2.2 NPP计算

本次对大别山区的NPP估算采用改进的CASA模型[19],其计算公式为:

NPP(x,t)=APAR(x,t)ε(x,t) ;

(1)

APAR(x,t)=FPAR(x,t)SoL(x,t)×0.5 ;

(2)

ε(x,t)=εmaxTε1(x,t)Tε2(x,t)Wε(x,t) 。

(3)

式中:NPP(x,t)为t月份单位像元x内植被的净初级生产力(gC/m2);APAR(x,t)为植被所吸收的有效光合辐射(MJ/m2);ε(x,t)为光能利用率,t为时间;x为空间位置;SoL(x,t)为t月份内单位像元x的太阳辐射总量;FPAR(x,t)为植被所能吸收的有效光合辐射;εmax表示理想条件下的最大光能利用率;Tε1(x,t)和Tε2(x,t)表示t月份温度对于NPP积累的影响作用[20];Wε(x,t)表示t月份植物生长发育过程中可以充分利用的水分对其光合作用的影响作用。

大量研究表明,除了NDVI外,比值植被指数(Simple Ratio,SR)也与FPAR相关[21-22]。因此,本文采用朱文泉等[19]提出的方法计算像元的FPAR值,并依照其方法对植被归一化指数最大值(NDVImax)和比值植被指数最大值(SRmax)重新取值(表2),具体计算方法和取值方法见文献[19]。

表2 不同植被类型的NDVImax和SRmax取值Table 2 Values of NDVImax and SRmax for differentvegetation types

2.3 NPP变化趋势分析

为了探究植被NPP在研究时间内变化趋势和强度,采用一元线性回归法[23]对研究区2000—2018年的NPP进行分析,其计算方法为:

(4)

(5)

2.4 相关性分析

为了探究NPP与气象因子之间的相关性,本研究利用Pearson相关系数法分析NPP与气温、降水、太阳辐射(Solar Radiation,SoL)之间的相关性,其计算方法为[24-25]

(6)

2.5 Hurst指数

为了分析NPP变化的持续性,引入Hurst指数进行分析,采用重标极差法(R/S)来计算Hurst指数,其计算方法如下[26]:

设存在时间序列{ξ(t)},t=1,2,3,…,任意正整数τ≥1,存在均值序列

(7)

由此得到累计离差为

极差R的计算式为

(9)

标准差S的计算式为

(10)

R、S、τ存在以下关系:

(11)

(12)

3 结果分析

3.1 精度验证

本次研究选取使用全球变化科学研究数据出版系统(http:∥www.geodoi.ac.cn/)提供的18°N以北中国陆地生态系统逐月净初级生产力1 km栅格数据集(1985—2015年)[27]的2000—2015年NPP年均数据产品作为验证数据,其数据均裁剪为研究区相同大小。本次验证选取NDVImax和SRmax改进前、后得到的NPP产品进行精度验证,验证结果如图2所示。结果表明,改进后的R2比改进前提高了0.046 2,改进后的相关性更高,说明适用性更好。除此之外,改进后的R2为0.602 6,说明此结果较为可靠。

图2 模拟结果精度验证Fig.2 Accuracy verification of simulation results

3.2 研究区NPP空间分布

大别山区2000—2018年植被NPP年均值分布如图3所示。

图3 2000—2018年大别山区植被NPP平均值空间分布Fig.3 Spatial distribution of average NPP in Dabie Mountains during 2000—2018

由图3可知,NPP较高区域主要位于研究区中部,NPP为600~800 gC/(m2·a),结合土地利用分布状况发现,在中部地区多为森林和草地这些高NPP地类。研究区北部地区NPP为400~600 gC/(m2·a),属于中等水平,这部分地区主要为耕地,因此其整体NPP值不高。研究区最南端以及右边东部部分地区NPP介于0~200 gC/(m2·a)之间,NPP处于极低水平,这主要由于这些区域地类主要为水域,植被较为稀少。

3.3 研究区NPP时间变化

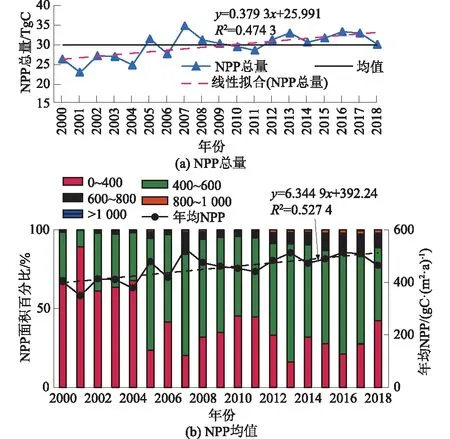

2000—2018年大别山区整体NPP总量以及其均值变化如图4所示。研究期内,大别山区的NPP总量变化范围为23.02~34.82 TgC(1 TgC=1012gC)(图4(a)),19 a的平均值为29.78 TgC,2001年NPP总量最小,2007年的NPP总量最大,二者极差为11.8 TgC;研究区年均NPP在349.84~528.63 gC/(m2·a)之间的波动(图4(b)),多年的均值为455.69 gC/(m2·a)。

图4 研究区NPP总量及均值变化趋势Fig.4 Interannual variation trend of total and mean NPP in Dabie Mountains

参考图5,2007年研究区太阳辐射与气温都处于较高值且降水也处于较高水平,因此该年NPP最大,而在2001年,降水以及太阳辐射都处于较低水平,导致该年的水分胁迫因子相较其余年份偏低,不利于植被生长,NPP数值为19 a内最小,极差为178.79 gC/(m2·a)。从研究区年均NPP变化趋势来看,2000—2007年呈现波动上升且波动幅度较大,2007—2011年持续下降,2011年后缓慢上升且波动较小,但整个时间段大别山区的NPP都是呈现增加趋势。除此之外,2000—2004年间研究区NPP处于较低水平,年均NPP处于0~400 gC/(m2·a)区间的面积占比为61.12%~89.23%,2004年之后整体植被生产力处于较高水平,年均NPP在400~600 gC/(m2·a)的区域占整个研究区的46.31%~74.88%。

图5 气候数据年均变化趋势Fig.5 Annual change trend of climate data

3.4 研究区NPP空间变化

本研究使用一元线性回归分析法将NPP变化按照大小分成6类,得到的NPP空间变化如图6所示。从整个研究时间段(2000—2018年)来看,研究区整体NPP呈现上升趋势,NPP增长区域占比89.99%。其中涨幅最大的为大别山区的中部地区。研究区南部的宿松县、望江县及麻城市等部分地区呈现不同的减少趋势,整个减少区域占总面积的10.01%,南部小部分区域出现>40%的负增长,占研究区的0.15%,这是由于水域和城镇用地的增加。

图6 2000—2018年内研究区NPP变化率Fig.6 NPP changes in the study area during 2000—2018

3.5 研究区NPP与气象因子的相关性

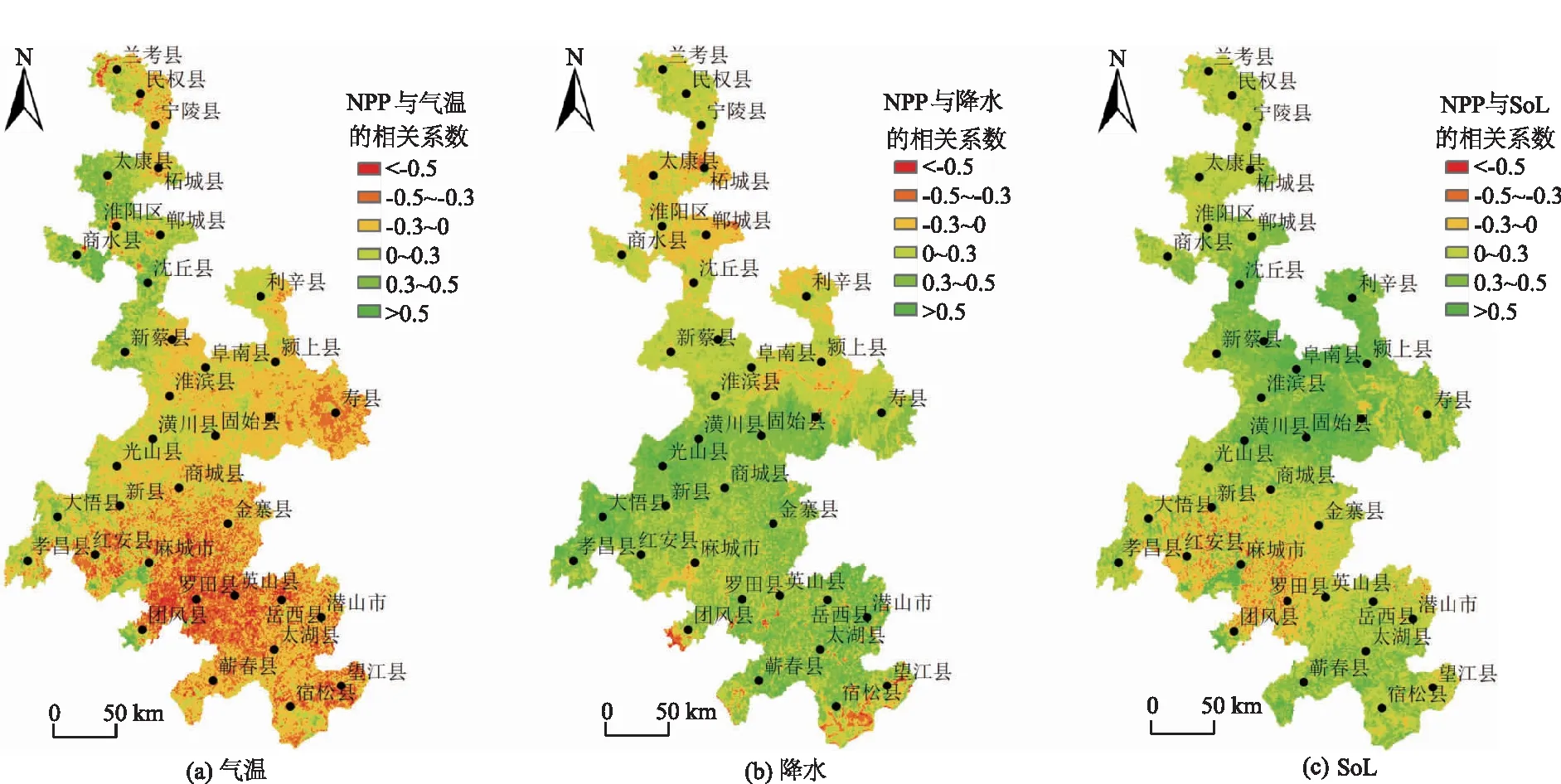

气象因子在NPP的计算中起到关键作用,是影响NPP的主要因素[28]。在整体区域尺度上,本文选取2000—2018年228个月的气候数据(气温、降水、SoL)和NPP进行相关性分析;在像元尺度上,本文对2000—2018年气象数据年均值和NPP年均值进行相关性分析,最后结果如图7和图8所示。

图7 整体尺度上NPP与气象因子的相关性Fig.7 Correlation between NPP and meteorological factors on the whole scale

图8 像元尺度上NPP与气象因子的相关性Fig.8 Correlation between NPP and meteorological factors on pixel scale

从图7来看,整体来说,气温、降水、SoL与NPP都存在一定相关性,其中气温与NPP相关性最高(R2=0.79,P<0.05),其次是太阳辐射(R2=0.70,P<0.05),降水与NPP相关性最低(R2=0.51,P<0.05)。从图8(a)来看,研究区中部、南部大部分地区的气温与NPP之间关系为负相关,面积占整个研究区的65.54%,其地类主要为林地和草地;研究区北部的高水县、淮阳区、沈丘县、新蔡县、太康县等地区气温与NPP呈正相关,面积占总面积的34.46%,其地类主要为耕地。由图8(b)可知,研究区大部分区域的降水与NPP呈正相关,面积占研究区的83.22%,其用地类型主要为林地和草地,在一定情况下,降水量的增加导致植被可利用水分增加,从而促进植被生长,最终植被NPP积累速率上升[29];研究区南部的宿松县、望江县的降水与NPP相关性<-0.5,而研究区北部的邯郸县、淮阳区、太康县、拓城县的降水与NPP的相关性介于-0.3~0之间,负相关区域占整个研究区的16.78%,其地类主要为耕地和水域。由图8(c)可知,在研究区北部以及部分中、南部地区,SoL与NPP呈正相关,其面积占总面积的84.74%,其地类主要为耕地;中部的大悟县、红安县、新县、麻城市、罗田县、金寨县,以及南部的潜山市、望江县等部分区域的SoL与NPP呈现负相关,其面积占研究区的15.26%,其地类主要为林地和草地。

3.6 研究区土地利用/覆盖变化对NPP的影响

不同土地利用类型的NPP不同,NPP的变化会受到土地利用/覆盖变化的显著影响[30],本次研究将土地利用类型分成6种(耕地、林地、草地、水域、城镇、未利用地),以土地转移矩阵为基础,构建研究区域土地转移过程中NPP总量变化表(表3)。

表3 大别山区2000—2018年土地利用/覆盖过程下植被NPP总量变化Table 3 Variation of total NPP during LUCC process in Dabie Mountains during 2000—2018 10-2TgC

从表3可知,当地类变为城镇、水域以及未利用土地时,NPP总量多表现为减少趋势,其中草地转变成水域使NPP减少了1.77×10-2TgC,林地转变为城镇导致NPP减少了2.62×10-2TgC,这是由于城市化进程的不断推进,导致大量耕地、林地以及草地等地类别占用,导致NPP总量的减少;当地类向高NPP地类转化(草地、林地、耕地)时,NPP总量通常表现为增加趋势,其中城镇转化为耕地(2.23×10-2TgC)、水域转变为林地(7.25×10-2TgC)都一定程度增加了NPP的总量,这与国家“退耕还林”政策的大力实施有关, 此结果也与陈晓杰等[31]的结论一致。总体来看,除去土地类型未发生转化部分,NPP总量在2000—2018年增加了6.27×10-2TgC,主要是由于耕地转化为林地引起的,这符合大别山片区区域发展与扶贫攻坚规划(2011—2020年)[13]的要求。

3.7 研究区植被初级生产力未来变化趋势

为了更好地监测研究区NPP的未来发展趋势, 本次研究采用Hurst指数将大别山区未来NPP的变化趋势展示出来。 结果表明, 研究区植被NPP的Hurst指数介于0.361~0.979之间(图9(a)), 均值为0.778。 研究区内Hurst指数>0.5的区域占研究区的99.58%, 而<0.5的区域仅占研究区的0.42%, 这表明研究区基本上大部分地区的NPP变化趋势都将与过去变化趋势保持一致。

图9 研究区植被净初级生产力Hurst指数及NPP未来变化趋势Fig.9 Hurst index of net primary productivity of vegetation and its future trend in the study area

将得到的Hurst指数与得到slope值叠加,把NPP的变化趋势分为5类[7](表4),得到的NPP未来变化趋势如图9(b)所示。从图9(b)可以看出,整个研究区占比最多的为持续增加(88.95%),其次为持续减少(10.63%),由增加变减少、由减少变增加的区域占比极小,分别为0.38%、0.03%、0.01%。这说明了研究区大部分区域在2018年以后的NPP将持续增加,大别山区南部部分区域以及周围少部分区域的NPP将持续减少。

表4 NPP未来变化趋势分级Table 4 Rating of future trends of NPP

4 结 论

(1)在2000—2018年大别山区植被NPP主要介于400~600 gC/(m2·a)之间,其年均NPP和NPP总量都呈现增长趋势。2007年,年均NPP和NPP总量分别为528.63 gC/(m2·a)和34.82 TgC,均达到最大值。整个研究区中部地区的NPP较高,地类多为森林和草地,而南部NPP较低,地类主要为水域和未利用土地。

(2)整个研究区植被NPP在2000—2018年呈现上升趋势,增长区域占总研究区面积的89.99%。研究区南部NPP呈现减少趋势,这可能与水域面积的增加有关。

(3)大别山区植被NPP受气象因子的影响。从整体可以看出,气象因子与NPP的相关性依次为气温与NPP(R2=0.79,P<0.05) >SoL与NPP(R2=0.70,P<0.05)>降水与NPP(R2=0.51,P<0.05);从像元尺度来看,NPP与降水和SoL都呈现正相关,与气温呈现负相关。

(4)土地利用类型变化会导致植被NPP的变化。2000—2018年,土地类型变化导致NPP总量增加了6.27×10-2TgC,这与退耕还林、还草政策的实行有关。

(5)NPP未来变化趋势所占面积从大到小依次为:持续增加(88.95%)>持续减少(10.63%)>由增加变减少(0.38%)>由减少变增加(0.03%)>无法预测(0.01%)。

植被NPP的模拟值容易受多种因素影响,研究时间、所用模型、数据源、参数取值等不同因素的差异等都会对植被NPP的模拟情况产生不同影响。本文仅针对NDVImax和SRmax重新取值,并未对最大光能利用率(εmax)重新取值,未来可以针对研究地区对εmax重新取值,提高模拟的精度。同时除了自然因素外,人为活动也会影响植被NPP,CASA模型对植被NPP的模拟是自然生长的结果,并未包含人为的活动影响,将人为作用整合到模型中去对NPP进行估算是未来的重点研究方向。