计算毒理学在农药毒性预测、活性筛查及风险评估中的应用

沈 超, 孙成亮, 郭沛霖, 潘兴鲁, 吴小虎,徐 军, 郑永权, 董丰收*

(1. 植物病虫害综合治理全国重点实验室,中国农业科学院植物保护研究所,北京 100193;2. 教育部环境修复与生态健康重点实验室,浙江大学环境与资源学院,杭州 310058)

农药作为农业有害生物有效防控的重要化学品,广泛应用于农业生产中。然而,农药种类繁多,且易发生代谢转化,因此农药污染相比于其他化学品污染更加复杂。它们大量不合理使用导致的污染已引发一系列人类健康及环境安全问题。依靠常规试验手段很难对所有化合物进行有效评估。计算毒理学的出现为解决这一大难题提供了思路,可有效避免高风险农用化学品的投入使用及对人类健康和环境造成的危害。本文主要介绍计算毒理学的发展及其在农药毒性预测、活性筛查及风险评估中的应用,以期为新时代背景下农药对人类健康及环境安全的风险评估提供新思路。

1 计算毒理学的发展

20世纪80年代初期,计算机技术飞速发展,为计算毒理学的诞生奠定了良好基础。计算毒理学的发展要从快速增长的化学品数量说起。由于化学品数量的急速激增,常规的试验方法已无法为如此多的化学品毒性及风险评估提供测试。高昂的动物实验费用同样阻碍了化学品毒性及风险评估的进程,且违背实验动物的“3R”原则(即减少Reduction、替代Replacement、优化Refinement)。由此“计算毒理学”学科应运而生。这是一门以计算机科学为基础,通过融合化学、生物信息学、数学及系统生物学等学科而形成的新兴学科,其能够实现对化学品的环境暴露、毒性、活性及风险的高效预测及评价。美国联邦环保局将其定义为:应用数学及计算机模型来预测、阐明化合物的毒副作用及作用机理[1]。经过了几十年的发展,计算毒理学已逐渐渗透到多个学科、领域中,在药物开发、化学品毒性预测、活性筛查及风险评价中扮演着重要角色。进入21世纪以来,以美国和欧盟成员国为主的一些发达国家大力发展计算毒理学,并开发了一系列软件及模型用于化学品的毒性预测、活性筛查及风险评价[2]。美国联邦环保局于2005年建立了国家计算毒理学研究中心,并在2年后启动了宏伟的ToxCast项目[3]。ToxCast项目旨在通过体外细胞高通量筛选的方式一次性大规模地对化学品进行毒性及活性评估,大大减少了实验动物的使用[3-4]。该项目的启动不仅缩短了化合物毒性及风险评估的时间,也为计算毒理学的发展提供了大量的数据支持。

我国计算毒理学学科的发展起步较晚。近年来,我国也逐渐开始高度重视计算毒理学的发展[5]。以大连理工大学、南京大学、中国科学院生态环境研究中心等单位为代表的科研团队逐渐崭露头角,并在化合物的环境毒性预测及风险评价等方面取得了重要进展[6-8]。目前,我国已有较多的科研人员将计算毒理学融入到科学研究中,计算毒理学的发展呈现出蒸蒸日上的趋势。

2 计算毒理学在农药毒性预测、活性筛查及风险评估中的应用

农业生产离不开农药的使用,农药在控制农业病虫草害中扮演着非常重要的角色。目前,全球登记使用的农药有效成分超过了1 000种,每年投入使用的农药总量达到了几百万吨[9-10]。农药在使用过程中约有60%会进入环境中,对非靶标生物及生态系统构成威胁。因对农药进行环境毒性及风险评价需投入大量的财力、物力及人力,通过实验动物去评价农药的生态风险不仅造成了一定的浪费,还会引发公众对动物福利伦理的不满。进入21世纪以来,世界各国都在极力探索通过先进的技术手段对农药进行毒性及风险评估,以期降低和预防农药对人类及环境产生的负面影响。通过计算毒理学模型可以有效实现农药的高通量毒性预测、活性筛查及风险评估,对指导农药的安全生产、科学使用管理具有重要意义[11]。目前国内外针对农药进行的计算毒理学研究已有较多的报道。截至2023年6月初,通过输入关键词“computational toxicology”和“pesticide”,从“Web of Science”科学网站资源检索到相关的文章5 598篇(图1)。这些文章主要涉及计算毒理学在农药毒性预测、生物活性筛查及风险评估中的应用。

图1 农药研究中与计算毒理学相关的文章发表情况Fig.1 Publications related to computational toxicology in pesticide studies

2.1 计算毒理学在水生生物毒性预测及风险评估中的应用

许多农药水溶性高、环境迁移力强,在降雨丰富和水系发达的地区,这些具特殊理化性质的农药会经雨水冲刷、地表径流、土壤淋溶等途径进入水生生态系统[12-13]。长时间的水体积累易导致农药残留浓度超过水体环境所能容许的最大安全阈值,进而对水体生态系统的种群繁殖及物种多样性造成一定破坏。评估水体农药残留污染对水生生态系统的影响对维护生态系统的稳定具有重要意义。通常需要确定目标农药对不同水生生物的毒性阈值,以此为基准设定农药环境安全阈值。目前较为普遍的做法是通过模式生物测定农药对生物的半数致死浓度、半数有效浓度、无观察效应浓度、无观察作用浓度等阈值,并结合物种敏感性分布曲线(species sensitive distribution curves, SSDs)及风险熵值(risk quotient, RQ)评估农药的水体风险[14]。

农药的毒理学数据是农药风险评估的基础,ECOTOX(https:∥cfpub.epa.gov/ecotox/search. cfm)、PPDB(Pesticide Properties DataBase, https:∥sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/)及OpenFoodTox(https:∥www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/openfoodtox)等数据库搜集了大部分农药对水生生物的毒理学数据。研究人员通过数据库可了解农药对水生生物的潜在毒性[15-17],但当前仍有一部分农药的毒理学数据是缺失的,而通过预测模型可以弥补该空缺。定量构效关系(quantitative structure-activity relationship, QSAR)和定量结构-毒性关系(quantitative structure-toxicity relationship, QSTR)是使用最广泛的计算毒理学方法,可通过农药的化学结构和性质的相似性分析来有效预测单个农药对水生生物的毒性[18]。美国环保局和欧盟已相继开发出专门用于农药水生生物毒性预测的软件(EPI Suite和QSAR Toolbox套件),其原理是基于QSAR和QSTR模型算法实现化合物和测试物种的毒性之间的对应联系,通过公式算法预测化合物的毒性。当前,QSTR和QSAR模型已被广泛应用于农药及其转化产物对水生生物的毒性预测[19-20]。例如,通过QSTR模型可有效预测不同农药对糠虾Americamysisbahia的毒性[21]。通过5种机器学习算法建立的639种农药对大型溞Daphniamagna急性毒性的QSTR模型,可有效预测不同农药对大型溞的毒性[22]。Toropov等[23]通过QSAR建模的方法构建了农药对虹鳟Oncorhynchusmykiss的毒性预测模型,该模型能用于农药对水生生态系统的风险评估。此外,Yang等[24]基于遗传算法和多元线性回归方法,建立了农药对羊头鱼的毒性预测QSAR模型,可有效用于杀虫剂、杀菌剂及除草剂对羊头鱼的毒性预测,且具有较高的准确性。种间相关估算(interspecies correlation estimation, ICE)是实现水生模式物种到濒危物种毒性换算的常用预测模型,其作用在于补充农药毒理学数据的缺失,有助于构建更具说服力的SSDs[25]。早在21世纪初期,美国联邦环保局便开始尝试使用ICE模型对一些污染物进行濒危物种毒性预测,并证实了该模型的可靠性[26-28]。ICE模型已被广泛用于水质监测及污染物的环境风险评估,特别是在农药对水生生态系统的风险评估中[29-31]。另外,近些年越来越多的模型软件陆续被开发,通过农药的简化分子线性输入规范来预测农药的理化性质及对水生生物的毒性的研究更加流行[11]。

农药的转化产物是近些年农药研究领域的热点,转化产物主要包括了代谢产物及降解产物。许多农药转化产物被证实比其母体具有更强的水生生物致死毒性,且频繁在水生环境中检出[32-34]。例如新烟碱类杀虫剂被广泛应用于农业生产中,该类杀虫剂及其转化产物在水生环境中被频繁检出,其造成的水生生态风险受到了国内外环境领域专家的重点关注[35-37]。因部分转化产物本身存在不稳定性,当前通过仪器鉴定的方式仍无法对新烟碱类杀虫剂转化产物进行全面鉴定,这有可能忽略了部分新烟碱类杀虫剂转化产物潜在的环境风险。通过模拟预测的方法能更快、更准确、更便捷地对新烟碱类杀虫剂转化产物进行毒性预测及潜在风险评估。我们前期通过预测的方法分析了国内外7种常用的新烟碱类杀虫剂及其转化产物对水生生物的毒性及潜在的风险。结果表明,吡虫啉、啶虫脒、噻虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、烯啶虫胺和呋虫胺可能分别存在21、19、80、16、47、17和86种有氧转化产物,且部分转化产物比其母体具有更强的水生生物毒性;进一步研究发现含有6-氯吡啶环结构的转化产物具有较强的生物富集能力,可在水生生物体内蓄积并通过食物链传递和累积,因此其在水体生态系统中的潜在风险不容忽视[38]。此外,我们预测分析了2种国内创制的新烟碱类杀虫剂及其转化产物对水生生物的毒性及潜在的风险。结果显示,哌虫啶和环氧虫啶可能存在428和113种有氧转化产物,近50%的哌虫啶转化产物及近41%的环氧虫啶转化产物对水生溞类或鱼类具有毒性;且有80种哌虫啶或环氧虫啶转化产物对水生生态系统具有潜在风险。进一步的研究发现这些具有风险的转化产物均含有6-氯吡啶环结构,这可能是导致毒性风险的主要原因[39]。

2.2 计算毒理学在蜜蜂毒性预测及风险评估中的应用

传粉昆虫是重要的植物传粉媒介,通过昆虫传粉可以保证植物完成生命周期。蜜蜂作为最重要的传粉昆虫之一在自然界中扮演着重要的角色[40]。过去十几年间,全球蜜蜂种群密度在急剧下降,其中农药(特别是杀虫剂)的大量使用是致使蜜蜂种群数量下降的重要原因之一[41-42]。农药的蜂毒问题一直是农药行业关注的问题。在新农药研发或投入使用前,对其进行蜂毒评估是必不可少的步骤。传统的蜂毒评估是以蜜蜂接触农药后半数死亡的浓度来判断该农药对蜜蜂的毒性强弱,将毒性划分为低毒、中毒、高毒和剧毒4级[43]。然而,通过蜂毒试验评估农药对蜜蜂的毒性需要耗费大量的蜜蜂个体,该做法有违实验动物的“3R”原则。通过计算毒理学的方法可有效解决这一问题。近些年,基于机器学习算法的蜜蜂毒性预测模型被广泛应用于农药对蜜蜂的毒性评估[43-45]。例如,赵晓等[43]构建了农药对熊蜂Bombusspp.和意大利蜜蜂Apismellifera急性接触毒性分类预测模型,预测准确率分别达到86.7%和80.0%。Como等[44]构建了基于256种农药对蜜蜂急性接触毒性的QSAR模型,该模型精确度为70%,有望用于预测不同结构的农药对蜜蜂的急性接触毒性。此外,Wang等[45]利用深度学习机器算法构建了基于810种农药的蜜蜂毒性预测模型,该模型的精确度达到83.72%,可用于评估农药暴露对蜜蜂的毒性风险。模型准确性与充足的毒理学数据密不可分,随着农药对昆虫毒理学数据的不断积累,计算毒理学在农药对昆虫的毒性预测及风险评估中的应用前景将会更加广阔。

2.3 计算毒理学在农药活性筛查中的应用

核受体是后生动物中非常重要的转录因子,在生物体生殖发育、性别决定与分化,细胞新陈代谢、稳态维持及基因表达调控等方面发挥重要作用[46-47]。许多核受体是外源小分子配体的重要靶点,在介导细胞信号转导及代谢途径激活中扮演重要角色[48-49]。农药等外源小分子在进入细胞后都会经历一系列代谢转化及生理调控反应,这一系列反应与核受体的调控密切相关[50-51]。比较典型的农药靶标核受体包括芳香烃受体(aryl hydrocarbon receptor, AhR)、雌激素受体(estrogen receptor, ER)、雄激素受体(androgen receptor, AR)、甲状腺激素受体(thyroid hormone receptor, TR)、过氧化物酶体增殖物激活受体(peroxisome proliferator activated receptors, PPARs)等[49,52-55]。绝大部分农药会通过靶向核受体发挥生理功能,激活或抑制核受体信号通路,调控下游基因表达。目前对农药进行核受体活性筛查的常规方法主要是通过体外细胞高通量筛查的方式。例如,Tox21项目已经检测了超过10 000种针对各种受体和其他蛋白质的化学物质[56]。但常规的核受体活性筛查方法仍存在投入费用昂贵、对仪器及操作人员的要求极高等诸多不足,在筛查效率上也无法满足科研人员的需求。近些年,通过机器学习构建筛查模型用于农药核受体活性筛查的案例层出不穷。例如,Zhu等[52]通过随机森林及深度神经网络2种机器学习算法,构建了用于农药AhR激动活性筛查的模型,其筛查准确率高达96%;利用该模型筛查发现,国内外常用的700多种农药中有77种表现出AhR激动活性。同时,Shen等[53]通过机器学习的方法构建了用于农药ER激动活性筛查的模型,准确率为70%。筛查结果显示,国内外使用的1 000多种农药中有70多种展现出ER激动活性。此外,Piir等[54]基于1 688种AR激动剂或拮抗剂的化合物分子(小分子中包括了一部分农药),通过机器学习的方法构建了用于化合物AR活性筛查的模型,其在预测AR激动剂和拮抗剂中的准确度分别为80%和72%。通过机器学习算法筛查农药核受体活性不仅方便、快捷、低成本,且符合实验动物的“3R”原则。随着农药体外细胞活性筛查数据的不断积累,计算毒理学在未来农药活性筛查中将会发挥更加重要的作用。

2.4 有害结局路径用于农药暴露风险评估

现实生活中,人类接触及暴露于农药的方式是多样化的,皮肤接触、呼吸吸入、饮水及食物摄入等途径都是人类暴露农药的方式[57-59]。据报道,包括水体、土壤、空气等在内的与人类生存相关的环境及食物中均频繁检测到不同种类农药残留[60-61]。农药的广泛持续使用可能会导致环境及食品污染,对人类的健康具有潜在危害,该风险已引起广泛的关注[62-63]。尽管科研人员已通过大量的实验动物研究来评估农药暴露可能产生的人体健康风险,但当前研究的重点在于单种农药暴露引发的健康风险及相关致害机理。而实际人体往往同时暴露于多种农药,其诱发的健康风险可能比单种农药暴露更加复杂。因此,研究多种农药同时暴露可能产生的人类健康风险是当前科学家重点关注的内容。

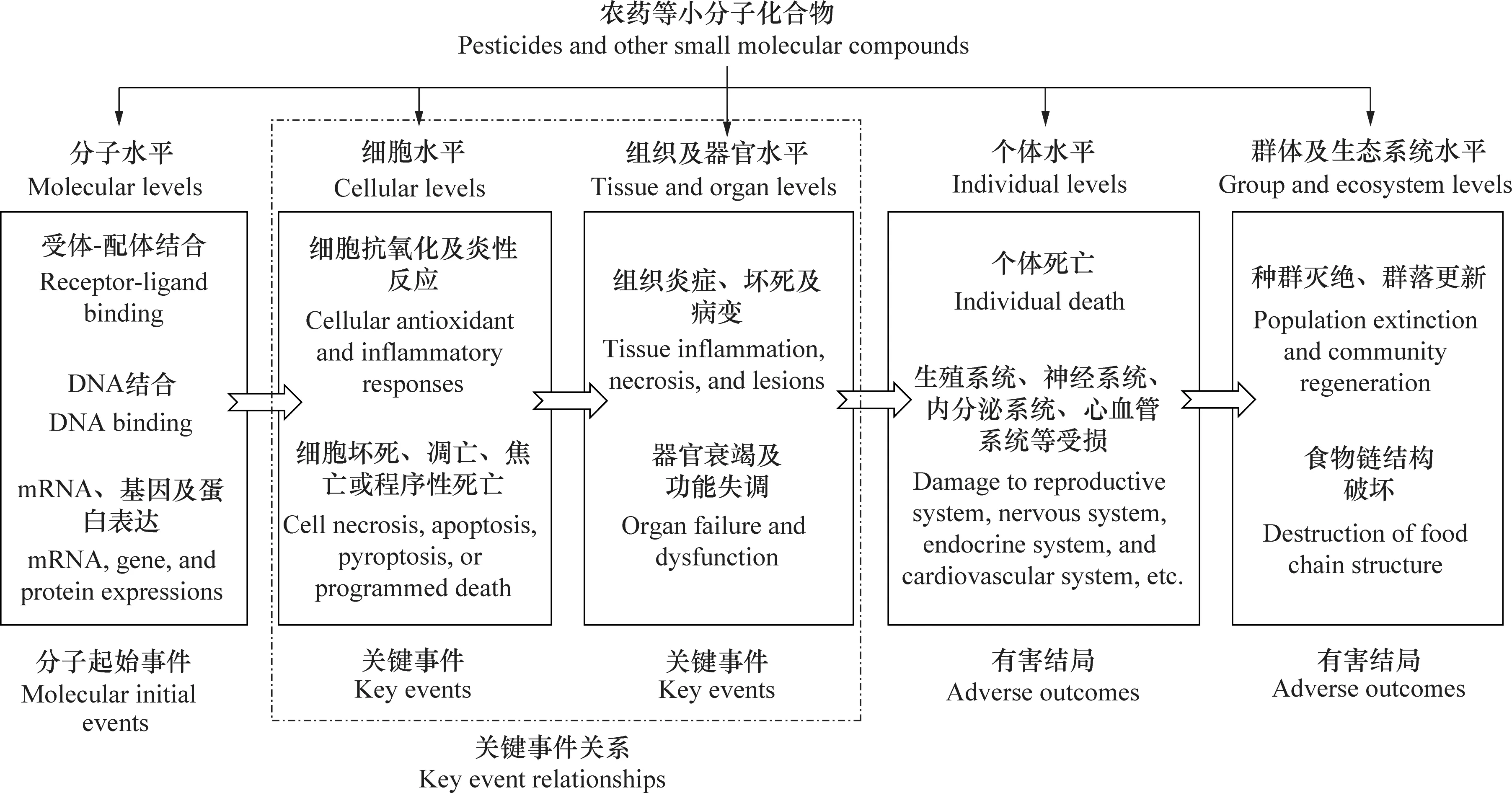

农药混合暴露不同于单种农药暴露,不仅要考虑不同农药暴露剂量差异的问题,也要考虑不同农药诱发的毒性效应及机理的差异。同时,部分农药混合暴露还存在毒性叠加或增强的可能性[64-65]。因此,通过常规毒性评估往往无法准确阐明农药混合暴露诱导的毒性风险。欧洲食品安全局在2019年提出了通过有害结局路径(adverse outcome pathway, AOP)框架评估农药混合累积产生的风险,该方法的提出使农药多元暴露毒性研究变得更简单[66]。AOP框架的概念最早于2010年提出,它是一个由分子起始事件引发的有害结局产生的概念框架,主要涵盖了4个要素:分子起始事件、关键事件、关键事件关系及有害结局(图2)。AOP框架构建的动机是为了将体内测定的毒理学数据与体外、化学及计算机信息相联系,以支持化合物的风险评估[67]。AOP框架已被广泛应用于农药的风险评估,在农药的神经毒性、发育毒性、遗传毒性、内分泌干扰作用及致癌性等评估中发挥着重要作用[68]。例如,Leung等[69]提出了一种产前同时接触大麻素和有机磷农药毒死蜱的AOP框架,并阐明了产前接触农药污染的大麻可能导致后代神经发育毒性。Gou等[70]开发了一种名为ScoreAOP的框架用于预测包括农药在内的11种化合物对斑马鱼胚胎发育的毒性,该研究对深入了解化学物质诱导鱼类发育毒性的潜在机理具有积极作用。Lichtenstein等[71]通过AOP框架评估了农药诱导人的肝癌细胞肝脂肪变性的作用方式,该研究对二元或多元农药混合暴露诱导的肝脂肪变性发生过程及产生的有害结局评估具有重要意义。AOP框架的提出对深入理解农药混合暴露过程中诱导的毒性风险来源具有重要意义,在今后农药混合暴露的风险评估研究中将会产生积极作用。

图2 有害结局路径框架图Fig.2 Structure of adverse outcome pathway framework

3 计算毒理学在农药毒性预测、活性筛查及风险评估应用中所面临的挑战

计算毒理学的发展已直接或间接影响着科学研究的进展,其对解放科研人员劳动力及减少实验动物投入具有积极作用。尽管计算毒理学已被广泛应用于农药毒性预测、活性筛查及风险评估,但仍面临许多挑战,主要包括以下几个方面:1)毒理学数据的可靠性存疑。人员操作间存在差异及实验条件差异是影响实验结果的主要因素,因此,针对同一化合物毒性评估,可能产生不同的试验结果,需要进行甄别。2)毒理学数据体量仍然不足。大数据是计算毒理学模型构建的基础,毒理学数据样本体量不足会影响模型构建的精确度及可靠性。当前的农药毒理学数据还远远无法满足用于多方位模型构建的要求,毒理学数据的不断累积将有助于破解这一难题。3)预测结果与人体暴露的真实关联度无法完美匹配。毒理学研究的最终目的是服务于人体健康及环境安全的风险评估,通过动物实验及体外细胞实验测试获得的实验结果存在对保护人体健康的毒性外推问题。实验动物与人体之间存在种属差异,人类细胞与个体之间存在组织、器官及内周系统相互作用的差异,都是影响测试结果与人体暴露相互匹配的因素。因此,基于动物实验及体外细胞实验测试结果构建的预测模型用于人类健康风险评估仍无法完美匹配农药暴露对人体的真实健康风险。4)专业人才缺乏,不同背景的多学科人才合作需要加强。计算毒理学是一门多学科交叉的新兴学科,对研究人员的要求极高。研究人员需要精通多学科知识(包括数学算法、统计学、物理化学、生物学、计算机科学等),并能熟练掌握计算机操作、会使用若干编程语言及软件。目前,我国开展计算毒理学研究的人员仍然缺乏,专业人才的培养需要不断加强。此外,单个人或单个研究团队往往难以独立完成整个项目的研究,因此,需要加强不同领域研究人员之间的合作,确保合理分工和联合攻关破解难题[6]。

4 结论与展望

农药的使用在对农作物病虫害有效防治的同时带来的环境污染及人类健康风险问题已日趋严重。通过传统的动物实验评估农药的毒性及人类健康风险不仅耗时、耗力、耗成本,且违背了动物实验“3R”原则,引发了公众的不满。虽然基于体外细胞实验的农药毒性与风险评估及活性筛查避免了实验动物的大量投入,但仍需要较高的经费用于支撑高端仪器运作及所需材料与试剂的消耗。计算毒理学科的出现为农药的毒性预测、活性筛查及风险评估提供了一个崭新的研究方向,它的出现不但节约了开展实验所需的成本和时间,而且减少了实验动物的投入,其对未来农药的环境安全性及人类健康风险评估具有非常重要的意义。尽管计算毒理学在农药毒性预测、活性筛查及风险评估的应用中仍面临众多挑战,随着农药毒理学数据积累的增加,开展计算毒理学研究人才数量的增多,不同领域研究人员间合作的加深,相信在不久的未来,计算毒理学科在农药安全性及风险评估中的应用前景将更加广阔。